En août dernier, pendant la deuxième année la plus chaude enregistrée, alors que l’incendie de la forêt amazonienne faisait rage, que la calotte glaciaire du Groenland fondait, et que Greta Thunberg était accueillie par des foules enthousiastes à travers tous les États-Unis, un autre événement d’importance pour le mouvement climat se déroulait : l’arrestation d’un avocat qui, pendant plus d’une décennie, a bataillé contre Chevron et la dévastation environnementale causée par le groupe en Amérique du Sud. Par Sharon Lerner, traduction Sarah Thuillier.

Peu d’articles de presse ont couvert l’arrestation de Steven Donziger, qui avait obtenu une condamnation de Chevron, en Équateur, à payer plusieurs milliards de dollars pour la contamination massive de la région de Lago Agrio, et s’était battu pour défendre les indigènes et les fermiers présents dans la région depuis plus de 25 ans.

Ainsi, le 6 août, Donziger quittait le tribunal du Lower Manhattan dans l’indifférence générale et prenait le train jusqu’à son domicile, équipé d’un bracelet électronique fraîchement attaché à sa cheville. A l’exception des rencontres occasionnelles avec son avocat, ou de tout autre rendez-vous judiciaire, il n’a pas quitté son domicile depuis.

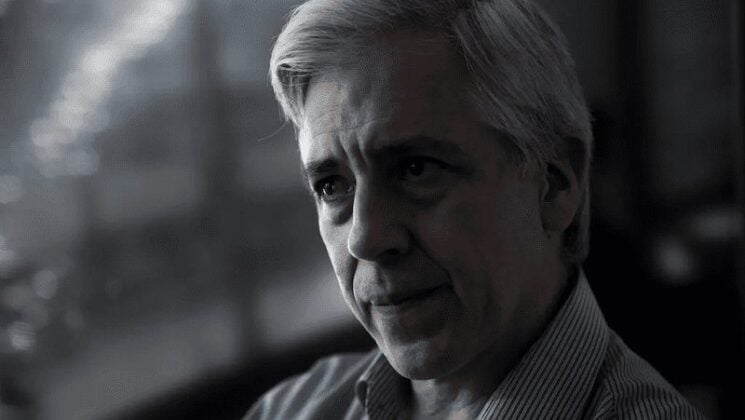

« Je suis comme un prisonnier politique d’entreprise, » m’a récemment dit Donziger alors que nous étions assis dans son salon. L’avocat, 1,92 mètres, grisonnant, qui était souvent pris pour le maire de New York, Bill de Blasio, lorsqu’il pouvait encore arpenter les rues de la ville, était étonnamment stoïque et résigné vis-à-vis de la situation difficile dans laquelle il se trouve, lors de mes deux visites à l’appartement qu’il partage avec sa femme et leur fils de 13 ans.

Mais ce mercredi-là, alors que la lumière d’hiver faiblissait dans son salon et que le chargeur de son bracelet électronique de rechange clignotait sur une étagère près de nous, son optimisme concernant la bataille épique qu’il menait contre l’une des plus importantes compagnies pétrolières mondiales parut chanceler. « Ils essaient de m’anéantir. »

Donziger n’exagère pas. Pendant le procès équatorien contre Chevron, en 2009, la compagnie a clairement énoncé comme stratégie à long terme de le diaboliser. Depuis Chevron a multiplié les attaques envers Donziger, dans ce qui est devenu l’une des plus amères et des plus interminables affaires de l’histoire des lois environnementales. Chevron a engagé des détectives privés afin de suivre Donziger, a publié un article pour le diffamer, et a réuni une équipe juridique composée de centaines d’avocats appartenant à 60 cabinets qui ont mené une efficace campagne à son encontre.

De fait, Donziger a été radié du barreau et ses comptes bancaires ont été gelés. Désormais, il a un privilège sur son appartement, doit payer des amendes d’un montant exorbitant, et il lui a de plus été interdit de gagner de l’argent. Depuis le mois d’août, son passeport lui a été confisqué par le tribunal qui l’a également assigné à résidence. Chevron, dont la valeur boursière s’élève à 228 milliards, possède les fonds nécessaires pour poursuivre son acharnement envers Donziger aussi longtemps qu’il lui plaira.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, Chevron a affirmé que « toute juridiction respectant les règles de la loi considérerait la décision frauduleuse du tribunal équatorien comme illégitime et inapplicable». Le communiqué affirmait également que « Chevron continuera à mettre tout en œuvre afin de mettre les acteurs de cette mascarade face à leurs responsabilités, y compris Steven Donziger, qui a usé de corruption et d’une série d’autres actes illégaux dans son entreprise équatorienne de mascarade judiciaire contre Chevron. »

Le processus qui a mené à la réclusion de Donziger était, tout comme que l’épique bataille légale dans laquelle il s’est engagé pendant plusieurs décennies, remarquablement inhabituel. Le confinement à domicile est son châtiment pour avoir refusé de produire son téléphone portable et son ordinateur, ce qui avait été requis par quelques avocats de Chevron. Pour Donziger, qui venait d’endurer 19 jours de dépositions et avait déjà fourni à Chevron une grande partie de son dossier, il était inacceptable d’accéder à cette demande. Il fit donc appel selon l’argument que cela nécessiterait qu’il viole l’engagement qu’il avait pris auprès de ses clients. Néanmoins, Donziger avait mentionné qu’il céderait ses appareils s’il perdait en appel. Mais, en dépit du caractère civil de cette affaire, le juge du tribunal fédéral qui présidait au litige entre Chevron et Donziger depuis 2011, Lewis A. Kaplan, l’a poursuivi pour outrage criminel.

Autre étrangeté légale, en juillet, Kaplan a désigné un cabinet privé pour poursuivre Donziger après que la cour de district des États-Unis pour le district sud de New York ait refusé de s’en charger, un fait presque sans précédent. De plus, et comme l’avocat de Donziger l’a souligné, il est probable que le cabinet choisi par Kaplan, Seward & Kissel, ait des liens avec Chevron.

Pour rendre l’affaire encore plus extraordinaire, Kaplan a contourné l’usuel système d’affectation aléatoire et a choisi lui-même une de ses proches connaissances, le juge de district Loretta Preska, pour superviser l’affaire défendue par le cabinet qu’il avait également choisi. C’est Preska qui a condamné Donziger à l’assignation à résidence et requis la saisie de son passeport, bien que Donziger se soit présenté au tribunal plusieurs centaines de fois, sans jamais menacer de s’y soustraire.

L’Equatorien Manuel Silva fournit les preuves d’un déversement d’hydrocarbures à Lago Agrio le 14 décembre 1998. Les indigènes équatoriens ont poursuivi Texaco, accusant la compagnie d’avoir transformé la forêt tropicale locale en une décharge de déchets toxiques par leur activité de forage pétrolier.

Un témoin mis en cause

Malgré les démêlés actuels de Donziger, le procès contre Chevron en Equateur fut une victoire spectaculaire. Ce feuilleton à rebondissements commence en 1993, lorsque Donziger et d’autres avocats portent un recours collectif à New York contre Texaco, en tant que représentants de plus de 30 000 fermiers et indigènes de la région amazonienne, concernant la contamination massive causée par les forages opérés dans la région. Chevron, qui a acquis Texaco en 2001, insiste sur le fait que Texaco a nettoyé la zone concernée et que le reliquat de pollution était le fait de son ancien partenaire, la compagnie pétrolière nationale d’Equateur.

A la demande de Chevron, les actions judiciaires concernant le « Chernobyl amazonien » furent transférées en Equateur, où les tribunaux étaient « impartiaux et justes », selon les mots des avocats de la compagnie dans une note ajoutée au dossier au moment de l’affaire. Le transfert en Equateur, où le système légal n’a pas recours aux jurés, a peut-être été également motivé par la possibilité de ne pas être confronté à un jury. Dans tous les cas, un tribunal équatorien s’est prononcé contre Chevron en 2011 et a condamné la compagnie à verser 18 milliards de compensation, un montant ultérieurement réduit à 9,5 milliards . Après des années à se débattre avec les conséquences sanitaires et environnementales de l’extraction pétrolière, les plaignants amazoniens appauvris avaient remporté un jugement historique sur l’une des plus importantes sociétés dans le monde.

Mais Donziger et ses clients n’ont pas eu le temps de savourer leur victoire sur Goliath. Bien que le jugement ait par la suite été défendu par la Cour Suprême Équatorienne, Chevron a immédiatement fait savoir qu’elle ne paierait pas. A la place, Chevron a déplacé ses actifs hors du pays, rendant ainsi la collecte de la somme impossible par les pouvoirs équatoriens.

Cette année, Chevron a rempli un formulaire de plainte du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations act (RICO), la loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket, à l’encontre de Donziger à New York City. Bien que la plainte demande à l’origine presque 60 milliards de dommages, ainsi qu’un procès civil comportant des pénalités financières de plus de 20 dollars permettant à l’accusé de se présenter à un jury, Chevron a abandonné ses revendications monétaires deux semaines avant le début du procès.

Dans son communiqué, Chevron déclare que la compagnie souhaite « centrer la plainte RICO sur l’obtention d’une injonction entravant la poursuite des méthodes d’extorsion de Donziger à l’encontre de la compagnie. »

En fait, le jugement fut rendu uniquement selon la volonté de Kaplan, qui décida en 2014 que le jugement équatorien était caduc, puisque obtenu par « fraude flagrante » et que Donziger était coupable de racket, extorsion, fraude électronique, blanchiment d’argent, obstruction à la justice et altération de témoignage. Cette décision s’articulait sur le témoignage d’un juge équatorien, Alberto Guerra, qui affirme que Donziger l’a payé pendant le premier procès et que le jugement à l’encontre de Chevron a été rédigé par une autre personne.

Guerra était un témoin controversé. Chevron avait eu l’occasion de le briefer à plus de cinquante reprises avant son témoignage, l’avait payé plusieurs centaines de milliers de dollars et avait arrangé l’installation du juge, accompagné de sa famille, aux États-Unis, assortie de l’allocation d’une généreuse somme mensuelle représentant 20 fois le salaire qu’il recevait en Équateur. En 2015, lorsque Guerra témoigna lors d’une procédure d’arbitrage internationale, il reconnut avoir menti et modifié son récit à plusieurs reprises. Selon Chevron, les inexactitudes présentes dans le témoignage de Guerra n’affectent en rien la foi qui doit être portée à ce témoignage. Pour sa part, le juge Kaplan affirme que « sa cour aurait rendu exactement le même jugement, avec ou sans le témoignage d’Alberto Guerra ». Dans sa déclaration, Chevron affirme que le départ de Guerra aux Etats-Unis s’est fait pour la protection de celui-ci et que la cour, après enquête, a conclu que les contacts entre la compagnie et le juge équatorien n’étaient rien d’autre que « appropriés et transparents ».

Les avocats de Donziger affirmèrent que les changements dans le témoignage de Guerra invalident ses accusations premières de corruption, lesquelles ont été continuellement niées par Donziger. En dépit de l’émergence de nouvelles preuves après l’issue du procès et de l’appel, le tribunal a refusé de considérer ces nouveaux éléments et a rendu un verdict défavorable à Donziger en 2016.

Si Donziger avait effectivement été accusé de corruption, un jury aurait affirmé la crédibilité de Guerra. A contrario, dans l’affaire RICO, une affaire civile, la décision concernant un témoin clé est revenue à une seule personne, Kaplan, qui a décidé de le croire. Cette décision a entraîné toutes les défaites judiciaires essuyées depuis par Donziger, selon certains observateurs de l’affaire Chevron.

« Dès que Kaplan a dit : « Je crois ce témoin ; je considère Donziger comme coupable d’avoir corrompu un juge », dès que ces mots ont été prononcés, c’en était fini de Donziger. C’était la pierre angulaire de toutes les autres accusations à son encontre. Et si l’on supprimait cette accusation, toutes les autres n’existaient plus. », affirme l’avocat et professeur de droit à Harvard, Charles Nesson. « Il a été condamné de façon effective pour corruption, sur la base des conclusions d’un seul juge, dans une affaire où la corruption n’était même pas au nombre des accusations », déclare Nesson à propos de Donziger. « J’enseigne les preuves, que vous devez prouver ce que vous affirmez. Mais la preuve dans cette affaire est des plus faibles. »

Nesson, qui a représenté Daniel Ellsberg dans l’affaire des Pentagon Papers et les plaignants dans l’affaire W.R. Grace, décrite dans le livre et le film « Préjudice », utilise l’affaire Donziger dans son cours « Procès équitable » comme exemple de procès résolument inéquitable. « Donziger incarne un individu engagé dans un procès civil aux rapports de force asymétriques qui peut désormais se voir refuser un procès équitable. », explique-t-il à ses étudiants.

Nesson est l’un des juristes qui pensent que Kaplan aurait un parti pris pour Chevron, une compagnie que le juge a présentée comme « une compagnie d’une importance considérable pour notre économie, qui emploie des milliers de personnes à travers le monde et fournit un ensemble de services tels que l’accès à du pétrole, de l’huile de chauffage et d’autres fuels et lubrifiants indispensables à notre vie quotidienne. »

A contrario, le juge a également fait montre d’une antipathie marquée pour Donziger, selon l’ancien avocat de ce dernier, John Keker, pour qui l’affaire n’est qu’une « farce dickensienne » dans laquelle « Chevron utilise ses ressources illimitées pour écraser le parti adverse et remporter le procès par la force plutôt que par le mérite. » Keker s’est retiré de l’affaire en 2013 après s’être rendu compte que « Chevron remplirait n’importe quel formulaire de plainte existant, sans se soucier que celle-ci soit sans fondement, dans l’espoir que le tribunal utilise ces plaintes contre Donziger.

L’interdiction de travailler, de voyager, de gagner de l’argent et de quitter son domicile, qui pèse actuellement sur Donziger, montre le succès éclatant de la stratégie de Chevron. Mais au moment même où sa vie est suspendue à l’issue de ce procès, l’affaire Donziger dépasse de loin l’importance de la vie de ce simple avocat.

« Cela ne devrait être rien de moins que terrifiant pour n’importe quel activiste défiant le pouvoir des grandes compagnies et de l’industrie pétrolière aux États-Unis. », déclarait Paul Paz y Miño, le directeur associé d’Amazone Watch, une organisation ayant pour objectif la protection de la forêt tropicale et du peuple indigène du bassin amazonien. « Ils ont bien montré qu’ils dépenseraient sans compter pour gagner cette affaire », dit-il à propos de Chevron. « Rien ne les arrêtera ».

C’est vraisemblablement pour les plaignants amazoniens que l’affaire Chevron peut être la plus dévastatrice, eux qui n’ont jamais reçu de verdict malgré les centaines de fosses à ciel ouvert remplies de déchets et les eaux contaminées et les sols sur lesquels ont été déversés des millions de litres de pétrole brut et des milliards de litres de déchets toxiques. Tout ce qui est arrivé à Chevron depuis est « bien peu de chose comparé au fait que Kaplan ait rendu les dommages effectivement causés par la compagnie complètement hors de propos », selon Nesson.

Mais les derniers rebondissement dans l’affaire Chevron pourraient également être particulièrement inquiétants pour les activistes du climat. A peine 20 sociétés sont responsables d’un tiers des gaz à effet de serre émis dans l’ère moderne ; Chevron se classe en deuxième position, derrière Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Il est de plus en plus clair qu’agir contre la crise climatique nécessitera de se confronter à ces méga-émetteurs, dont les ressources allouées aux litiges éclipsent celles de n’importe quel individu.

Obliger Chevron et les autres compagnies à réparer les dégâts causés par leur production pétrolière accélérerait la transition écologique en vue de se passer des énergies fossiles, selon Rex Weyler, un défenseur de l’environnement qui a cofondé Greenpeace International et dirigé la première Greenpeace Foundation. « Si les compagnies pétrolières sont obligées de payer le véritable prix de leur production, ce qui inclut ces coûts environnementaux, cela rendra les systèmes d’énergie renouvelables plus compétitifs », affirme Weyler.

De même, Weyler a le sentiment que le mouvement pour le climat devrait se concentrer sur l’affaire Chevron, et la bataille judiciaire dans laquelle est engagé Donziger. « L’une des actions les plus efficaces que les activistes pour le climat pourraient réaliser actuellement pour changer le système serait de ne pas laisser Chevron s’en tirer avec la pollution de ces pays, que ce soit l’Equateur, le Nigeria ou n’importe quel autre endroit ». Alors que certains défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement ont essayé d’attirer l’attention sur l’affaire Donziger et sur son harcèlement par Chevron, Weyler pense que les cris d’indignation devraient se faire entendre plus largement.

Après avoir vu ce qui était arrivé à Donziger et à certains de ses anciens alliés, poursuivis par Chevron en tant que « complices extérieurs », les gens pourraient avoir peur de s’élever contre les compagnies. Donziger lui-même vit dans la peur. Aucune peine n’est établie pour le cas où un juge vous déclare coupable d’outrage criminel envers le tribunal, ainsi Donziger passe ses journées à s’inquiéter de ce qui va lui arriver ensuite. « C’est effrayant », m’a-t-il dit. « Je n’ai aucune idée de ce qu’ils prévoient. »

Mais Weyler signale que Chevron, qui pourrait encore être forcée de s’acquitter du jugement à plusieurs milliards de dollars, prononcé à l’étranger, a également peur. « Ils ont peur d’un précédent. Chevron n’est pas le seul à être inquiet, l’industrie de l’extraction toute entière craint un précédent. » affirme Weyler. « Ils ne veulent pas être tenus responsables de la pollution causée par leur activité. »

Article initialement paru sur le site de The Intercept et traduit par Sarah Thuillier pour Le Vent Se Lève.