Thomas Frank est un historien et journaliste américain qui s’intéresse aux évolutions politiques contemporaines aux États-Unis. Il analyse comment les Démocrates ont abandonné les classes populaires aux Républicains dans ses ouvrages Pourquoi les riches votent à gauche (2018) et Pourquoi les pauvres votent à droite (2008). Il a récemment fait l’objet d’un portrait dans Le Vent se Lève (1), et nous avons eu la chance de le rencontrer lors de sa venue en France, à l’occasion de la traduction de son dernier livre aux éditions Agone.

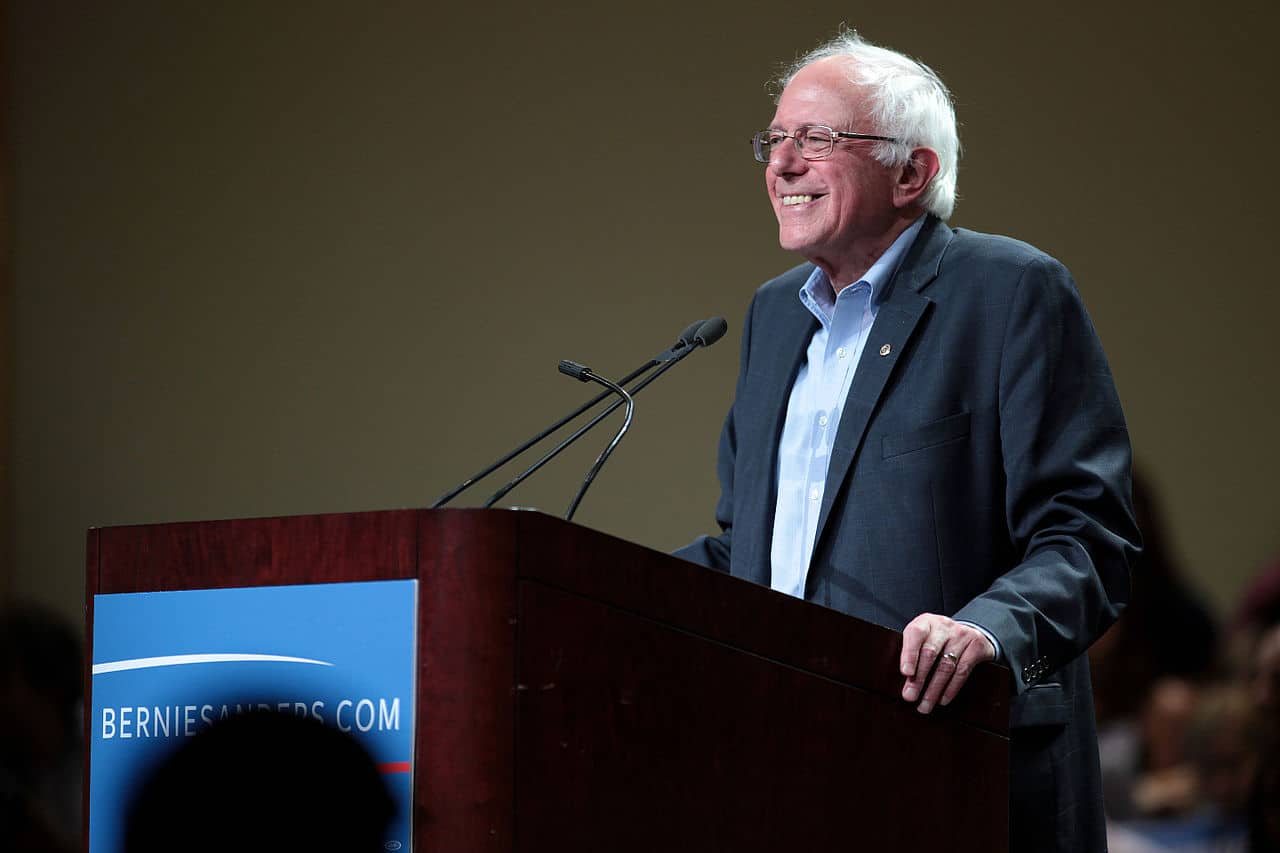

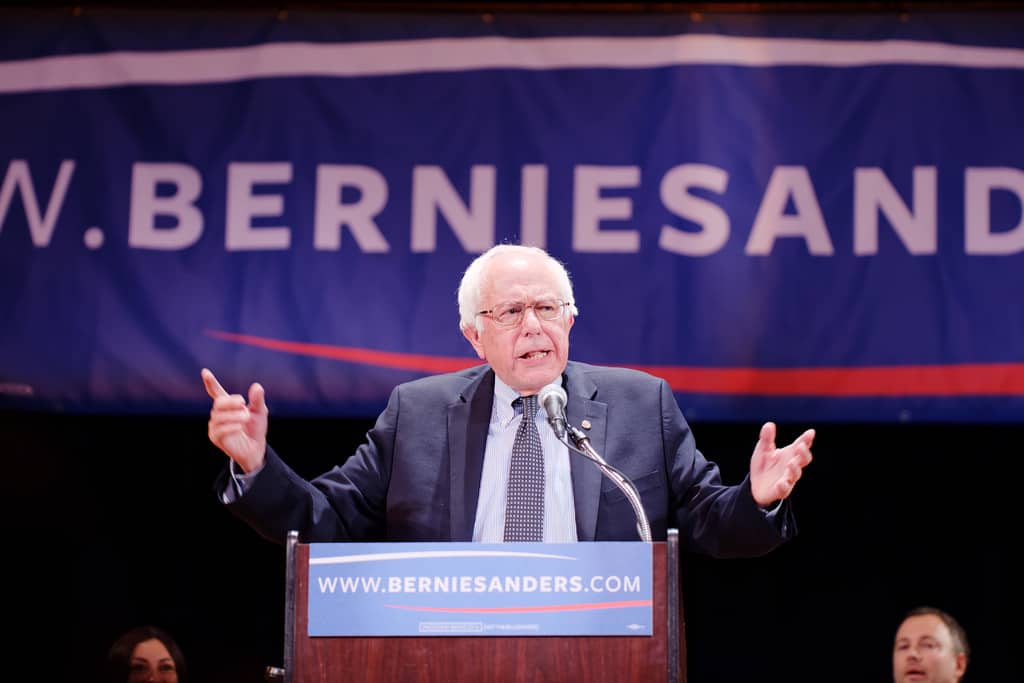

LVSL : Vous avez écrit Listen, Liberal [en français : Pourquoi les riches votent à gauche, 2018] quelques mois avant l’élection présidentielle de 2016. Dans ce livre, vous vous demandez ce qui est arrivé au « parti du peuple », et vous mettez en garde contre la prise de contrôle du parti par ce que vous appelez la « classe professionnelle » [les cadres et professions libérales qui possèdent un haut niveau d’éducation]. Avez-vous été surpris le 8 novembre 2016 ?

Thomas Frank : Non. Enfin, il y avait beaucoup d’émotions différentes ; bien sûr, j’étais surpris car tous les sondages disaient qu’Hillary Clinton allait gagner, vraiment tous. Et certains disaient qu’elle allait remporter une victoire historiquement écrasante : en ce sens, évidemment, cela fut surprenant. Cependant, je venais de faire le tour du pays [pour la promotion de Listen, Liberal] et je disais, juste avant l’élection : « attention, Trump pourrait facilement gagner ». J’ai aussi écrit un article pour le Guardian (2), une semaine avant l’élection, dans l’éventualité d’une victoire de Trump, dans lequel il est appelé president-elect [président élu], et il a été publié quelques minutes après qu’il a été déclaré vainqueur. Donc, j’ai été le premier… [rires]. C’était un bon article, j’étais enthousiaste qu’il soit publié, donc il y avait beaucoup d’émotions différentes le soir de l’élection. Mais j’étais malheureux parce que je vis en Amérique. J’ai des enfants, vous savez ! C’est terrifiant que ce type soit président. Mais la réponse est que je n’étais pas surpris. J’avais passé la semaine à écrire cet article et j’avais fini par me convaincre qu’il avait une très bonne chance de gagner.

LVSL : Pensez-vous que la défaite d’Hillary Clinton peut constituer une prise de conscience pour le Parti Démocrate ? Pensez-vous que quoi que ce soit ait changé depuis 2016 ?

C’est une importante prise de conscience pour le Parti Démocrate, mais ils choisissent de l’ignorer. À l’époque de l’élection, j’ai pensé que les choses allaient devoir changer dans le Parti Démocrate. Ils allaient devoir voir que le chemin qu’ils suivent depuis 30 ou 40 ans a été une erreur, c’était évident. Mais plutôt que de faire ça, ils ont inventé toutes sortes de blocages cognitifs pour empêcher cette prise de conscience. Je dis que c’est évident, mais ils disent : oh non, c’était les Russes, c’était le FBI, c’était les racistes, les sexistes… Tout cela est vrai dans une certaine mesure, mais ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour ne pas tirer les leçons de cette élection. Selon moi, 2016 est une année qui restera gravée dans les mémoires. C’est une année volcanique comme 1968, sauf que tout va dans la mauvaise direction. Ne tirer aucune leçon de ce qui est arrivé est choquant, mais c’est ce qu’ils font.

LVSL : Vous avez passé beaucoup de temps dans ce que l’on appelle le « Trump Country », c’est-à-dire les régions des États-Unis qui ont largement voté pour Donald Trump, comme lorsque vous avez visité la ville où a grandi Walt Disney, dans le Missouri (3). Pensez-vous que le « trumpisme » est parti pour s’implanter durablement dans ces endroits ?

Oui. Et la raison, c’est parce que le parti Républicain a appris comment battre les Démocrates, Trump leur a montré. Il y a deux questions ici. La première est : qu’est-ce que les Républicains vont faire ? Ils ne vont jamais abandonner le « trumpisme ». Ils peuvent détester Donald Trump, l’homme, c’est le cas de beaucoup d’entre eux : la famille Bush le hait… Mais ils ne feront jamais marche arrière sur sa politique, car ça leur a donné la victoire face à ce qui semblait être une situation impossible. Ils ont battu les Clinton, alors qu’Hillary avait levé deux fois plus de fonds que Trump ! Ils ne vont jamais renoncer à ça. Mais le prochain Républicain ne sera pas aussi mauvais. Trump était un très mauvais candidat à la présidence. Par exemple, son racisme : offenser tous ces groupes différents, c’est une stratégie vraiment stupide ! Il a attaqué les Mexicains, pourquoi faire ça ? Il y a beaucoup de Mexicains en Amérique ! Il aurait pu avoir les voix d’un grand nombre d’entre eux s’il n’avait pas fait ça. Le prochain Trump ne fera pas ça. Il ne sera pas aussi stupide, et je dis ça aux Démocrates depuis deux ans. Le prochain Trump pourrait être quelqu’un comme Ted Cruz [sénateur du Texas], qui est un très bon politicien. Il ne fait pas d’erreur idiotes, il n’envoie pas des tweets idiots et il n’est pas entouré d’idiots. Le « trumpisme » ne va pas disparaître, ils ont appris que même un imbécile peut battre les Démocrates avec cette stratégie.

« Les Républicains ne feront jamais marche arrière sur la politique de Trump. »

L’autre question concerne les régions « rouges » [d’après la couleur généralement attribuée au parti Républicain]. Elles vivent une histoire tragique. Cette ville du Missouri était un endroit acquis aux Démocrates jusqu’à très récemment. Harry Truman vient de cette région. Le Missouri était un État Démocrate jusque dans les années 1980. Mais maintenant, c’est fini, l’État est complètement Républicain. Ça arrive à travers tous le pays, c’est ce dont je parle dans What’s the Matter with Kansas? [2004, publié en France en 2008 sous le titre Pourquoi les pauvres votent à droite]. C’est en train d’arriver dans le Michigan, en Pennsylvanie… Le Wisconsin était un des États les plus à gauche des États-Unis, et il a voté pour Trump. Et aucun signe ne montre que cela va s’arrêter maintenant. Cela va continuer tant que la situation de la classe moyenne continuera de se détériorer en Amérique. Et je crois que cela va continuer même si ce n’est plus le cas… Les Républicains sont les seuls à parler de classe, les Démocrates leur laissent le monopole de cet enjeu et ça leur coûte terriblement.

LVSL : Les médias conservateurs sont des éléments-clef de cette stratégie. Fox News, ou les émissions de radio comme le Rush Limbaugh Show, semblent dominants dans l’Amérique rurale aujourd’hui. Comment les médias alternatifs de gauche peuvent-ils atteindre les Américains ruraux ?

C’est difficile, presque impossible. Dans des endroits comme le Missouri ou la Virginie-Occidentale, ces programmes sont omniprésents. Dès que l’on allume la radio, on tombe sur Rush Limbaugh ; si l’on change de station, ça sera Glenn Beck ou Sean Hannity… Quant à Fox News, leur portée est extraordinaire. C’est un phénomène en Amérique : tout le monde connaît un membre de sa famille qui passe son temps regarder Fox News et à répéter ce qu’il y entend. C’est une chaîne qui est fondée sur la persécution : « les méchants libéraux [au sens américain : la gauche] veulent ruiner votre mode de vie et augmenter vos impôts »… Tous les programmes sont comme ça. En fait, c’est une chaîne fondée sur la vision du monde de Richard Nixon ! L’idée vient de Roger Ailes, qui était son directeur de campagne. Ça a eu un impact énorme, car Fox News explique les actualités aux gens de ces endroits d’une façon que ne font pas les médias de gauche. D’ailleurs, les journaux sont en train de mourir aux États-Unis. J’ai grandi à Kansas City, et le journal local ne fait plus que douze pages, presque uniquement des dépêches de l’AP [équivalent de l’AFP]. À Chicago, les magnifiques locaux du Chicago Tribune, un des journaux les plus prestigieux du pays, ont été vendus pour devenir un complexe d’appartements. Donc, la presse papier se meurt et pendant ce temps, les médias conservateurs s’insinuent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il y a eu une époque où les médias de gauche avaient cette présence ; ils avaient un sens pour les gens dans la vie de tous les jours. C’était l’époque où il y avait un mouvement ouvrier actif et des syndicats dans toutes les petites villes, et ils avaient tous leurs journaux. Cette présence de la gauche dans la vie quotidienne des gens a disparu.

LVSL : Depuis que vous avez écrit What’s the Matter with Kansas ?, on vous a souvent accusé de minimiser le rôle du racisme dans le mouvement populiste conservateur. Quel rôle le racisme a-t-il joué dans l’élection de Trump ? Est-ce que le backlash [contrecoup] conservateur est différent dans le Midwest et dans les Appalaches d’une part et dans le Sud profond de l’autre ?

Pour le dire simplement : oui, il est différent. Quand j’ai écrit What’s the Matter with Kansas?, j’ai délibérément choisi le Kansas parce que ce n’était pas le Sud. Il y a déjà eu beaucoup de livres écrits sur le Sud, Jim Crow [les lois ségrégationnistes], la fuite des blancs du Sud vers le parti Républicain et la stratégie sudiste de Richard Nixon ; tout ça est une histoire de racisme. Mais dans le Kansas, c’était différent. C’est une situation où le backlash n’est pas ouvertement raciste. Cependant, le racisme a joué un rôle important dans l’invention de ce mouvement. Les origines du populisme de droite remontent à un homme, George Wallace : il était gouverneur de l’Alabama dans les années 1960, et il a quasiment inventé ce backlash contre la gauche. C’était un Démocrate [à l’époque, les Démocrates conservateurs dominaient totalement le Sud], et il a été le premier conservateur populiste. Nixon lui a piqué tout son répertoire. Il a appelé ça la stratégie sudiste, et l’objectif était de prendre l’électorat blanc sudiste aux Démocrates. Mais aujourd’hui, ça s’est développé bien au-delà, en jouant sur les griefs des classes populaires blanches.

Quant à Trump, il a bien sûr charmé les électeurs racistes. Il est intolérant, surtout contre les musulmans, c’est le groupe qu’il a le plus attaqué. Mais je ne suis pas sûr que cela ait vraiment aidé Donald Trump à gagner l’élection : je pense que les électeurs racistes votaient déjà pour les Républicains depuis longtemps. Peu de racistes ont voté pour Barack Obama…

LVSL : Vous avez dit que la désindustrialisation était la force principale derrière la montée du backlash dans le Midwest, et en particulier dans la « Rust Belt » [régions fortement touchées par la désindustrialisation dans le nord du pays], et Donald Trump a été élu sur un programme protectionniste sans précédent grâce à ces endroits. Pensez-vous qu’un nouveau consensus protectionniste va émerger aux États-Unis, ou que seuls les Républicains s’approprieront cet enjeu ?

Tout d’abord, la désindustrialisation était une force importante, je pense que c’est ce qui a fait élire Donald Trump, mais il y a beaucoup de forces différentes à l’œuvre. Cependant, faire campagne contre les traités de libre-échange lui a permis de battre tous les autres candidats Républicains et Hillary Clinton : c’est un coup de génie. C’est précisément l’enjeu qui permet de séparer le parti Démocrate de sa base, notamment les syndicats. En revanche, impossible de savoir s’il va vraiment tenir sa parole. Il a annoncé qu’il mettrait des taxes douanières sur l’acier et l’aluminium, mais ne l’a pas encore fait. Les États-Unis sont en train de renégocier l’ALENA [Accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique] en ce moment même, mais personne ne sait ce qui va changer. Je pense que les Républicains vont continuer à faire campagne sur le protectionnisme, mais il y a beaucoup de Démocrates qui sont très bons sur ce sujet. Hillary Clinton était particulièrement vulnérable, puisque c’est sous le mandat de Bill Clinton que l’ALENA a été signée, et parce qu’elle a été Secrétaire d’État. Si Bernie Sanders ou Joe Biden avaient été candidats, ils auraient probablement dit qu’ils étaient d’accord avec Trump sur les accords de libre-échange et ça n’aurait pas posé de problème. En tous cas, il est tout à fait possible que nous entrions dans un nouvel âge du protectionnisme.

« La productivité continue à augmenter mais les salaires stagnent. La raison, c’est que les travailleurs n’ont plus de pouvoir, les syndicats ont été anéantis. »

LVSL : Dans 30 des 50 États américains, l’emploi le plus répandu est celui de camionneur, qui pourrait disparaître très vite avec l’arrivée des voitures autonomes. Avec le développement de l’automatisation, pensez-vous qu’il sera possible d’atteindre à nouveau le plein-emploi ? La gauche devrait-elle s’y opposer ?

L’automatisation n’est pas encore là : en ce moment, la croissance de la productivité aux États-Unis est très basse, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, nous sommes très proches du plein-emploi. Les salaires vont recommencer à monter en Amérique, même sans les syndicats et sans augmentation du salaire minimum, parce que le marché du travail est tendu. Dans tous les cas, nous ne devrions pas être contre l’automatisation. Après la Seconde Guerre mondiale, quand la productivité augmentait sans cesse, les salaires augmentaient en parallèle. Nous ne devrions pas avoir peur de la productivité. Le problème, c’est qu’à un moment, dans les années 1980 et 1990, le rendement et les salaires se sont séparés : la productivité continue à augmenter mais les salaires stagnent. C’est catastrophique. La raison, c’est que les travailleurs n’ont plus de pouvoir, ils ne peuvent plus exiger d’augmentations quand la production s’accroît. Les syndicats ont été anéantis, tout le pouvoir est entre les mains du management. La hausse de la productivité est une bonne chose, mais il faut que les travailleurs en bénéficient.

LVSL : En France, nous appelons souvent les géants du numérique les « GAFAM » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Comment combattre le pouvoir de ces entreprises qui se sont insérées dans tous les aspects de la vie de tous les jours ?

Le moment où nous aurions dû faire ça était, encore une fois, durant la présidence de Barack Obama. Nous avons des lois « anti-trust » contre les monopoles aux États-Unis, mais elles ne sont pas appliquées. Toutes ces entreprises, sauf peut-être Apple, violent ces lois de manière flagrante. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une application vigoureuse de ces lois. Les gouvernements doivent se préoccuper de vie privée et de concurrence, et mettre en place des règles pour ces nouveaux secteurs d’activité. Ça, Obama ne l’a pas fait.

LVSL : Il semble que le néolibéralisme a atteint une sorte d’hégémonie culturelle, en particulier dans les médias, où il est rarement remis en question. Comment la gauche peut-elle contrer cette hégémonie ? Comment peut-on amener la question du libéralisme économique dans le débat public ?

En fait, ça ne devrait pas être si dur. L’Amérique n’a jamais eu la sécurité sociale que vous avez en France, mais même ici, le public soutient fortement les éléments de base de l’État-providence. Notre système d’assurance retraite est extrêmement populaire, tout comme Medicare, l’assurance maladie pour personnes âgées. En fait, la crise financière, il y a 10 ans, était l’opportunité parfaite. Imaginez si les banquiers responsables de cette crise avaient été poursuivis… Ça aurait fait la une des journaux pendant un an, et les gens auraient été furieux. Ils étaient très en colère contre le plan de sauvetage des banques. Et la question était : qui allait saisir cette colère? Est-ce que ça sera les Démocrates, ou le mouvement du « Tea Party » [mouvement populiste libertarien au sein du parti Républicain] ? Et, vous savez, les Républicains étaient en très mauvaise posture en 2008. George W. Bush était très impopulaire, ils avaient laissé arriver la crise, il y avait eu l’ouragan Katrina et la guerre en Irak… Leur parti semblait moribond. Alors, qu’ont-ils fait ? Ils ont inventé un faux mouvement de protestation qu’ils ont appelé le Tea Party. Ils jouent sur la confusion puisque le nom sonne comme un parti mais en fait, ce sont juste des Républicains. Et on les retrouve à manifester avec des pancartes contre les banques alors que ce sont eux-mêmes qui ont créé cette situation… Les Républicains ont réussi à capturer assez de l’indignation populaire pour reprendre le pouvoir au Congrès dès 2010 : ils n’avaient passé que quatre ans dans l’opposition et ils étaient déjà revenus ! Vous avez raison de dire que le néolibéralisme est dominant dans le débat public, mais nous avions cette opportunité unique d’y mettre fin et nous l’avons manquée.

LVSL : Alors, nous devrions attendre la prochaine crise financière ?

J’espère qu’il n’y en aura pas de prochaine… Je passe mon temps à dire « nous », mais en réalité, la faute incombe à Obama et au parti Démocrate. Je sais que la façon dont vous voyez la crise en Europe est différente, mais elle a commencé en Amérique, avec Goldman Sachs et la bulle immobilière : c’était notre faute ! C’est la grande occasion manquée. Dans une situation comme celle-ci, le consensus peut facilement se désagréger. Vous savez, une des biographies de Barack Obama s’appelle The Center Holds (4). « Le centre tient »… Barack Obama a sauvé les banques et le néolibéralisme, quel triomphe ! Et puis, le centre tient jusqu’à ce que Donald Trump arrive et fasse tout basculer vers la droite… Il n’y a pas de quoi être fier.

« Nous avions l’opportunité unique de mettre fin au néolibéralisme, et nous l’avons manquée. »

LVSL : Il y a maintenant de nombreux mouvements populistes de gauche qui émergent en Europe et aux États-Unis – de l’organisation « Our Revolution » de Bernie Sanders, à la France insoumise chez nous et à Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Mais aucun d’entre eux n’a encore réussi à gagner… Que font-ils de travers ?

Corbyn a bien réussi, bien mieux que quiconque ne l’aurait pensé. Il sera probablement Premier ministre un jour. Mais je ne devrais parler que des États-Unis, c’est la situation que je connais le mieux. Avec Bernie Sanders, on sait ce qui s’est mal passé : le parti Démocrate avait choisi Hillary Clinton. Les membres de l’establishment Démocrate répétaient que maintenant, c’étaient son tour d’être présidente. Ils ont tout fait pour que Sanders n’ait aucune chance. Hillary Clinton avait un avantage car elle était plus connue, mais elle est aussi très détestée, et ils ne l’ont pas pris en considération. Vous avez mentionné Rush Limbaugh tout à l’heure : il passe son temps à se moquer et à insulter Hillary Clinton depuis 1992.

LVSL : Hillary Clinton était la seconde candidate à la présidence la plus impopulaire de l’Histoire, juste derrière Donald Trump…

Oui, c’est vrai ! Elle n’était manifestement pas un bon choix pour représenter le parti. Quel système génial qui nous a donné Hillary Clinton et Donald Trump ! Pour revenir à la question, il est déjà arrivé que les populistes prennent le contrôle du parti Démocrate, c’était en 1896 avec William Jennings Bryan. Il avait seulement 36 ans et a a suscité l’enthousiasme à travers tous le pays. Les Républicains ne pouvaient pas encore le traiter de communiste, alors ils l’ont comparé à Robespierre ! Ils ont levé vingt fois plus d’argent que lui et ils ont fini par le battre, notamment en trichant. Pendant longtemps, les Démocrates populistes ont pensé qu’ils ne pourraient plus jamais défier les Républicains après ça. Mais ensuite, il y a eu la grande dépression et Franklin Roosevelt, et ils ont fini par gagner.

Illustration : © Thomas Frank