S’il est difficile de critiquer la monnaie unique sur le Vieux continent, on trouve pléthore d’ouvrages sur le sujet dans le monde anglo-américain, souvent rédigés par des économistes mainstream ou orthodoxes1. C’est le cas d’Ashoka Mody, professeur d’économie à l’Université de Princeton, ancien représentant-en-chef du FMI dans le cadre du « renflouement » irlandais en 2009 par la Troïka, qui publie EuroTragedy: A Drama in Nine Acts2. Loin d’être une redite des ouvrages publiés auparavant, l’auteur nous plonge dans l’histoire de la monnaie unique, parvenant à combiner le détail de chaque évènement avec un esprit synthétique et global pour dérouler sa tragédie haletante. Tragédie : le mot est tout sauf anodin. Il s’agit bien sûr d’un clin d’œil espiègle aux Grecs – à la fois inventeurs du genre théâtral sous la plume d’Eschyle et Sophocle et victimes du diktat européen de l’austérité – mais aussi d’une lecture fine de l’histoire de l’euro. L’occasion de constater que les analyses d’Ashoka Mody rejoignent certains constats posés par des économistes français hétérodoxes favorables à une sortie de l’euro.

Ashoka Mody, en bon orthodoxe souhaitant incarner la raison économique au-dessus des logiques partisanes et géopolitiques, narre l’histoire de l’euro à la manière d’une tragédie. Associé au sacrifice dans sa version grecque, ce genre littéraire se caractérise par le fait que la catastrophe finale est connue à l’avance du spectateur qui assiste, impuissant, aux mécanismes qui la mettent en place3. On comprend rapidement que pour l’auteur, l’euro constitue un sacrifice de quelques 340 millions d’européens au profit d’un agenda personnel : celui de François Mitterrand et d’Helmut Kohl, tous deux gouvernés par leurs « passions » – passions partagées par les hauts fonctionnaires français pour une monnaie forte, hubris personnelle du chancelier allemand.

L’auteur manifeste une obsession particulière pour le protagoniste allemand de ce couple, probablement parce qu’il incarne, mieux que quiconque, l’hubris de ce projet défiant l’orthodoxie économique. Contrairement au mythe selon lequel ce couple aurait accepté le compromis réunification allemande contre euro4, Mody montre en réalité l’impuissance de Mitterrand devant la réunification5, le sort de l’euro étant réservé entre les mains du chancelier. Opposé à une union monétaire jusqu’en décembre 1989, Helmut Kohl opère un revirement inexpliqué à l’issue du sommet de Strasbourg. Si l’auteur explore quelques pistes – les souvenirs de la guerre, la conception dans son esprit de ce compromis – le silence demeure.

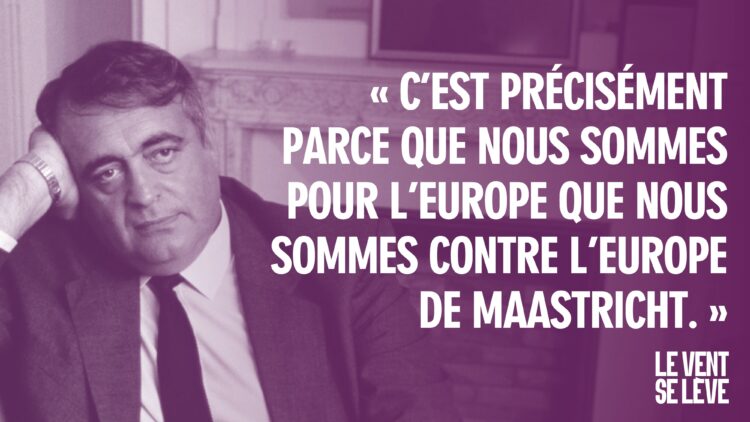

Ces non-dits, caractéristiques aussi des tragédies, se répètent inévitablement, avec un impact décisif. Par exemple, que se serait-il passé si Kohl ne s’était pas tu lorsque, pendant le débat opposant François Mitterrand à Philippe Séguin6, le président français affirmait que la Banque centrale européenne (BCE) serait soumise au pouvoir politique, alors même que le chancelier avait exigé l’indépendance de cette institution, symbole s’il en est de la victoire des principes de l’ordolibéralisme allemand7 ?

Pour une synthèse sur l’ordolibéralisme allemand, lire sur LVSL l’article de Jean-Baptiste Bonnet : « Ordolibéralisme : comprendre l’idéologie allemande »

De la même manière, les actions du chancelier allemand furent elles aussi empreintes d’une dimension tragique. Mody raconte que, seul contre tous en Allemagne et notamment face à la puissante Bundesbank, il insista pour l’admission dans la zone euro d’une Italie minée par la corruption systémique8. Cette hamartia – les erreurs de jugement dans la tragédie grecque – doit mener fatalement le personnage au malheur dans la tragédie grecque. C’est ainsi que le chancelier s’inclina en 1998 devant les suffrages allemands et un an plus tard, un scandale éclatait sur des financements opaques de son parti9. Pourtant, telle la malédiction des Atrides qui frappe chaque génération successivement, la tragédie de l’euro ne s’arrête pas à la sortie de scène du duo Kohl-Mitterand.

Une histoire longue de déni

Selon l’économiste indien, l’irrationalité de l’euro trouve ses racines dans les années 1970, avec la publication du rapport Werner, acte de naissance de l’idéologie européenne de la stabilité. Il pointe les raisons pour lesquelles une union monétaire s’avère impossible… tout en appelant à la réaliser, dans l’esprit de la « fuite en avant » de Jean Monnet, et au nom d’une conception constructiviste de la monnaie : l’euro amènerait l’union budgétaire, marchepied vers l’union politique. Mais Mody montre avec brio qu’au contraire, cette union monétaire, par ses multiples inachèvements, de l’absence d’union budgétaire à l’immobilité des travailleurs en passant par le défaut d’union politique démocratique, risquait plutôt de freiner la construction européenne.

Plus irrationnel, encore, l’auteur cite Nicholas Kaldor, économiste majeur du XXe siècle, qui, tel Cassandre, reprenait prophétiquement ces critiques dans un article publié en 1971 : une union monétaire incomplète « empêcherait le développement d’une union politique et non l’inverse », la zone euro devenant une maison qui, « divisée contre elle-même, ne pourrait pas tenir ». Ce reproche d’un économiste post-keynésien élucide l’histoire de l’euro que nous raconte Mody : celle d’une monnaie se construisant à l’abri des regards démocratiques et des économistes. Il est vrai, la France ratifia à l’arraché par référendum le traité de Maastricht. Mais Mody montre très bien que ce vote reflète le clivage éducatif naissant dans la société française (analyse auparavant menée par des chercheurs comme Thomas Piketty et Emmanuel Todd), les plus diplômés étant les plus favorables au traité et inversement. En 2005, l’auteur remarque que la défiance s’accentua avec le non au Traité Constitutionnel pour l’Europe, marqué en particulier par un scepticisme grandissant chez les jeunes. Là encore la métaphore de la tragédie prend corps : les créateurs de l’euro se moquent des multiples avertissements pourtant émis avec clarté.

Mody démonte également les avantages supposés de l’euro. L’augmentation du commerce au sein de la zone grâce à la réduction de l’incertitude sur les taux de change et la baisse des coûts de transaction ? Rigoureux, l’auteur montre qu’en réalité, la part des exportations de l’Italie, de l’Allemagne ou encore de la France vers la zone euro a diminué. Avec la compression de la demande intérieure, l’Allemagne – ayant paradoxalement soutenu ces politiques de rigueur – a cherché à exporter en-dehors de la zone euro, et bientôt la République tchèque, la Hongrie et la Pologne pourraient bien acheter plus de produits allemands que la France et l’Italie réunies10.

Plus irréel encore fut le soutien du FMI envers l’euro, utilisant le même argumentaire, quand des recherches économiques – notamment de Barry Eichengreen – avaient montré que le type de régime de change ne modifiait pas le volume de commerce international. Dans un déni du réel stupéfiant, Mody montre que certains chercheurs, s’ils reconnaissaient cette donnée en premier lieu, utilisaient l’argument de « l’exceptionnalisme européen » – curieux terme aux allures d’ethnocentrisme – pour appuyer le projet.

Inéluctablement, comme dans toute tragédie, le réel allait rattraper la zone euro. Peut-être encouragée par l’aveuglement des protagonistes de l’euro – objet de la seconde partie – la nemesis s’abat en effet et traduit l’état quasi-constant de crise de cette zone. Durant la seule période d’accalmie, entre 2004 et 2007, l’auteur explique dans un chapitre entier qu’il s’agit en fait d’une phase « d’exubérance irrationnelle », les régulateurs européens laissant les banques prendre de plus en plus de risques.

Les critiques que Mody émet à l’égard de la zone euro risquent cependant de dérouter le lecteur habitué à la littérature eurosceptique française. Alors que la critique hétérodoxe s’attarde sur les ravages du libre-échange, institutionnalisé par les directives européennes, accru par la suppression des taux de change consécutive au passage à l’euro, la critique orthodoxe reproche à la zone euro d’avoir laissé filer l’inflation dans les pays du Sud via des taux d’intérêt trop bas.

L’analyse de Mody, s’appuyant sur des travaux d’Alan Walters, tente d’établir que la structure de l’euro a facilité cette situation : dans le cadre d’une politique monétaire unifiée, les taux d’intérêt nominaux payés dans les pays membres convergent. Seulement, avec les différentiels d’inflation, les taux d’intérêt réels, qui déterminent les décisions économiques, divergent quant à eux. Dans la plupart des pays de la périphérie, où l’inflation était forte, les taux d’intérêt s’avérèrent trop bas et encouragèrent le boom du crédit – dans un contexte de grande inégalité de répartition des revenus et de pauvreté persistante, pourrait-on ajouter -, précipitant la crise financière. Jusqu’en 2008, pour ces pays de la périphérie, l’inflation érodait la valeur de la dette plus rapidement que les paiements d’intérêts n’augmentaient. Pour les prêteurs allemands et français, l’augmentation des prix et des salaires dans la périphérie garantissait que les emprunteurs de cette région disposeraient d’une abondance d’euros pour rembourser leurs dettes. Les capitaux étrangers affluèrent alors vers les pays ayant des taux d’inflation élevés, cet afflux accroissant encore les taux d’inflation, ce qui, à son tour, provoquait un afflux de capitaux plus important dans un processus d’auto-renforcement. Au même moment, l’inflation allemande et même française restait relativement faible, parce que leurs banques poussaient les fonds vers la périphérie et en raison de l’effet de la politique budgétaire et salariale restrictive allemande initiée par Gerhard Schröder.

Pour freiner la frénésie du crédit de la périphérie, la BCE aurait dû relever les taux d’intérêt à un point tel que les Allemands et les Français s’y seraient opposés – par crainte d’une récession chez eux : la politique monétaire de la zone euro, mal adaptée à tous les pays membres, révélait ses défaillances funestes. La divergence de l’inflation persista en raison de la faible mobilité de la main-d’œuvre, des transferts fiscaux étant pratiquement inexistants et, surtout, les responsables politiques de la zone euro semblant ignorer le cycle en cours d’expansion du crédit et d’inflation. Pour aggraver le tout, les emprunteurs surendettés étaient de moins en moins capables de rembourser leurs dettes. La hausse de l’inflation avait entraîné une augmentation des coûts de production et des signes de baisse de la compétitivité internationale – accru par l’impossibilité pour les pays de la périphérie de dévaluer – étaient déjà évidents.

Les exportateurs des pays de la périphérie étaient écartés de leurs marchés étrangers par des concurrents de Chine et d’Europe de l’Est. Les taux de croissance des exportations des pays de la périphérie diminuaient. Leurs importations augmentaient rapidement et, par conséquent, leurs déficits des comptes courants ne cessaient de se creuser, entraînant mécaniquement selon Alan Walters un déficit public pour empêcher des faillites massives. La baisse de la compétitivité internationale due à la persistance d’une forte inflation finissait par réduire les bénéfices des entreprises nationales et augmenter leur risque de défaillance. Le risque était particulièrement aigu parce que la croissance de la productivité en était venue à une quasi-stagnation dans les économies périphériques de la zone euro. En particulier dans le boom entre 2003 et 2008, alors que le capital avait afflué vers la périphérie, la croissance de la productivité dans ces pays était proche de zéro. En fait, pendant de courtes périodes, la productivité avait même diminué.

Les pays de la périphérie voyaient les booms du crédit s’étendre plus facilement car les taux d’intérêt nominaux – similaires pour tous les membres de la zone – étaient trop bas pour ces pays. La politique one size fits none inhérente à l’euro créa donc la dette des pays du Sud et facilita, à cause de la perception illusoire que l’euro avait éliminé tout risque, le développement de bulles financières dans la périphérie, surtout en Espagne et en Irlande.

La pensée de groupe au cœur du drame

Au-delà de l’aspect purement économique, l’apport de l’ouvrage d’Ashoka Mody se manifeste dans l’analyse psychologique des protagonistes de l’euro. Régulièrement, il fait référence à l’expression de groupthink, terme inventé par le chercheur Irving Janis décrivant « l’engagement sans réserve d’un groupe envers une idéologie ou une ligne de conduite. » En français, on parlerait de « pensée de groupe » ou « bulle cognitive », caractérisée ainsi par un refus de se confronter aux opinions contraires et un déni potentiel du réel quand celui-ci détrompe l’idéologie.

Pour l’auteur, Helmut Kohl – encore lui – serait à l’origine de ce phénomène, en développant un récit classique assimilant l’euro à la paix, comme si le partage d’une monnaie pouvait empêcher une guerre civile, pointe avec une touche d’humour Ashoka Mody. Mais un homme ne peut pas suffire à convertir une élite à ce récit.

De fait, la structure des institutions européennes facilite le phénomène de pensée de groupe. L’auteur insiste sur l’hyper-indépendance de la banque centrale et montre comment celle-ci résulte à la fois de l’impossibilité de combiner les différents intérêts nationaux et de la méfiance des Allemands vis-à-vis d’une potentielle influence française sur la politique monétaire. On voit ici le paradoxe mortifère de la construction européenne : dans un but proclamé ad nauseam d’unité et d’uniformisation, elle se se réalise et prend une forme antidémocratique à cause des intérêts divergents et de la méfiance entre les États-membres. L’objectif premier de l’indépendance des institutions européennes, dans le cas banque centrale, demeure, écrit Mody, « de s’assurer qu’un État membre ne puisse pas [la] contrôler ».

En l’absence de responsabilité démocratique devant un Parlement européen par ailleurs peu mentionné par Mody – preuve de son rôle moindre – le directoire de la BCE s’est enfermé dans une idéologie de la stabilité11 avec de lourdes conséquences, comme un retard dans la baisse de ses taux au moment de la crise des subprimes, faisant de la zone euro une zone quasi-déflationniste – Mody parle de lowflation, une inflation basse.

Au-delà de la BCE, les autres protagonistes affichent un déni saisissant. Toujours au moment de la crise financière de 2008, on retrouve ainsi en janvier Jean-Claude Juncker, alors à la tête du groupe des ministres des Finances européens – Ecofin – déclarer : « Nous devons être inquiets, mais beaucoup moins que les Américains, sur lesquels les déficiences contre lesquelles nous avons mis en garde à plusieurs reprises se vengent amèrement ». Les Américains allaient pourtant bien mieux s’en sortir que l’Europe en refusant l’austérité et grâce à une Fed au double objectif de plein emploi et de stabilité des prix. À l’inverse, la BCE s’était fixée – et se fixe toujours – comme objectif seul la stabilité des prix, dans la logique de l’idéologie ordolibérale. Pour l’auteur, c’est ainsi elle qui « infligea une blessure grave » à la zone euro en rehaussant les taux d’intérêt directeurs le 7 juillet 2011 et annonçant de futures nouvelles hausses, aggravant la crise financière. À ce déni s’ajoute un dédain ironique de ces protagonistes : par exemple, Mody nous raconte qu’en pleine violation des traités, le président de la BCE Jean-Claude Trichet envoie des lettres aux chefs de gouvernement espagnol et italien – élus – exigeant des réductions des déficits publics de leur pays, en d’autres termes outrepassant le mandat de la BCE qui est celui de la politique monétaire.

On pourra bien sûr regretter que l’auteur privilégie parfois l’idée de déni ou d’incompétence des gouverneurs de la BCE au lieu de montrer des intérêts particuliers défendus par ceux-ci, dont témoigne la dépendance grandissante des banques centrales vis-à-vis des marchés financiers12. Pour autant, Mody a le mérite de dresser ce constat pour les intérêts nationaux particuliers, l’Allemagne en tête. Cette Allemagne, qui avait exigé l’indépendance de la BCE, n’a pourtant pas hésité à exhorter cette dernière à baisser ses taux d’intérêts directeurs durant la chancellerie de Gerhard Schröder.

L’auteur conclut ainsi avec l’ironie suivante : « L’indépendance de la BCE était destinée à préserver ses décisions techniques de toute influence politique et à leur conférer une crédibilité à toute épreuve. Au lieu de cela, la prétendue indépendance de la BCE a caché des intérêts nationaux non réglementés, ce qui a maintenu les actions de la BCE en dehors des besoins économiques de la zone euro et a sapé sa crédibilité ». Ces lignes soulignent le paradoxe de la construction européenne : devant servir les Européens, celle-ci semble en fait avoir caché les intérêts propres à l’Allemagne, quitte à produire des effets néfastes sur ses « partenaires », tout en lançant d’incessants appels à l’unité du Vieux continent.

Une tragédie toujours inachevée

La plus grande frustration à l’issue de la lecture de cet ouvrage tient dans la résistance de l’euro qui, curieusement inébranlable, survit. Dans la tragédie grecque, l’hamartia du personnage ne cause-t-elle pas sa chute ? La catharsis ne doit-elle pas prendre toute sa force à l’issue de la tragédie et agir comme une leçon pour le futur ? Avec l’euro, c’est une forme d’irrationalité permanente qui s’abat sur l’Europe.

L’auteur a certes le mérite de fournir une explication psychologique, se basant sur les travaux de Thomas Schelling et écrit dans l’introduction : « Il est dans la nature des êtres humains d’oublier que nous oublions sans cesse. Dans la zone euro, des efforts répétés, libérés du poids de la mémoire des échecs passés, reviennent tourner autour des mêmes thèmes ; à chaque fois, avec les mêmes mots et les mêmes arguments, l’espoir est que le dernier effort sera enfin récompensé. Mais au lieu d’une progression, l’involution se poursuit ». Alors que dès l’origine de la construction européenne Mody montre qu’aucun pays ne comptait s’engager dans une « fédération » européenne, cette idée-là a survécu chez certains dirigeants européens niant le réel. De la même manière, Mody déconstruit la théorie de Jean Monnet de la « fuite en avant » du projet européen : avec l’exemple du New Deal aux États-Unis, il montre que celui-ci représenta une réelle fuite en avant pour le pays, l’augmentation majeure du budget fédéral s’avérant décisive pour permettre la reprise économique. À l’inverse, le maigre et insuffisant budget communautaire de la zone euro aggrave les différences entre les pays membres – et n’a jamais connu de hausse substantielle lors des différentes crises.

On observe aussi que les héros de la tragédie – qui, selon Aristote, « sans être éminemment vertueux et juste, [tombent] dans le malheur non à raison de [leur] méchanceté et de [leur] perversité mais à la suite de l’une ou l’autre erreur [qu’ils ont] commise »13 – de l’euro ont peu de repentance. Qui imagine Jean-Claude Juncker se crever les yeux, tel un Œdipe se lamentant lorsqu’il découvre la vérité ? Cette ignorance de la fatalité met un terme à la métaphore filée de la tragédie, même si les non-héros – à prendre ici dans le sens donné par Aristote – de l’euro, c’est-à-dire les peuples partageant la monnaie unique, ne l’ignorent pas et se révoltent spontanément14.

On regrettera par ailleurs que la lucidité remarquable de l’auteur dans son récit de l’euro disparaît lorsqu’il évoque ses deux scénarios pour le futur de l’Europe. Dans la première hypothèse, la zone euro continue de fonctionner sans ajustements, business as usual. Mody se montre défavorable à une sortie de l’Italie de l’euro, car, du fait de la reconversion de la dette en lire, celle-ci exploserait au point de devenir insoutenable. Ce raccourci simpliste, qui apparaît de façon surprenante après plus de 400 pages d’érudition, a notamment été démenti par Jacques Sapir15. Mody convient tout de même qu’une sortie de l’Allemagne serait fort bénéfique, contribuant à apprécier le mark et à baisser le monstrueux excédent commercial de la première puissance européenne.

Dans la seconde hypothèse, une contradiction majeure émerge : en plein élan de politique-fiction, Mody nous offre un discours fantaisiste tenu par Angela Merkel, peu connue au cours de ses quinze années de chancellerie pour son hétérodoxie : celle-ci proposerait d’annuler une partie de la dette grecque, d’émettre une dette à cinq ans pour faire connaître clairement les risques aux créanciers privés, et d’abandonner les règles budgétaires restrictives de Maastricht. Le lecteur attentif s’avérera surpris de ne pas voir apparaître le démantèlement de la zone euro dans ses propositions. Mais ce n’est pas tout : le discours de Merkel se poursuit ensuite longuement par l’ambition affichée de construire une « République des Lettres » basée sur la coopération des Européens dans le domaine de l’éducation. Enfin, la sympathique chancelière achève son discours par l’insistance sur les valeurs européennes que sont « la démocratie, la protection sociale, la liberté de voyager et la diversité culturelle » ; « Dans cette Europe, tous les Européens se retrouvent dans des espaces communs pour réaffirmer leurs valeurs universelles ».

En réalité, cette fantaisie s’apparente à une chimère digne des discours réformistes pro-européens, alors que Mody rappelle quelques lignes plus tôt que « plus d’Europe » ne sera pas la solution. Si, par un bref retour à la lucidité, il écarte l’idée d’une union politique et budgétaire, ce discours imaginé de Merkel ne tient pas debout. Mody lui-même explique plus tôt dans l’ouvrage que la protection sociale et la démocratie ont justement été mises à rude épreuve par les institutions européennes. Ensuite, restituer la prérogative budgétaire aux États sans leur rendre l’outil monétaire équivaut à une nouvelle forme de compromis incomplet et néfaste, à l’image de l’euro conçu sans union budgétaire et politique. C’est aussi négliger le point pourtant fondamental qu’une politique budgétaire doit se concevoir avec l’outil monétaire pour assurer son efficacité16. Pourtant, Mody montre excellemment au fil du livre l’absurdité du slogan « unis dans la diversité », slogan fort sympathique pour des intellectuels qui articulent des concepts mais aux conséquences concrètes nocives. De même qu’il affirme que les « États-nations réclament davantage de souveraineté »17, qu’il montre que l’euro ne sera jamais une zone monétaire optimale18, Mody refuse d’exiger la restitution du droit de battre monnaie aux nations, droit pourtant fondamental dans l’affirmation de la souveraineté d’un État. N’est-ce pas une curieuse illustration d’aveuglement dans le raisonnement, s’assimilant à l’hubris des dirigeants européens paradoxalement démontré dans ce même livre ?

S’il reconnaît que le niveau des universités européennes baisse par rapport à celles d’Asie et d’Amérique, ses invitations à une coopération européenne dans l’éducation ignorent les politiques déjà entreprises par l’Union européenne dans ce cadre-là, notamment par le processus de Bologne dénoncé pour sa conception néolibérale de l’éducation et son principe de concurrence entre les universités19.

Au-delà de la question de l’éducation vue comme centrale par Mody – qui analyse notamment le ralentissement des gains de productivité comme conséquence de la stagnation des dépenses publiques en R&D depuis 1997 – l’allusion au Marché unique s’avère rare dans cet essai, alors qu’il ne peut être séparé de la question de l’euro. L’Acte unique de 1986, avec ses « quatre libertés », entérine la suppression des tarifs douaniers et la libre circulation des capitaux. Avec la monnaie unique quelques années plus tard, les États-membres perdent toute possibilité de protection de leur économie nationale dans un espace où la concurrence libre et non faussée s’applique brutalement. La suppression du filtre monétaire expose alors davantage la France.

D’où le recours à la flexibilisation du marché du travail – le mythe des réformes Hartz est cependant bien déconstruit par Mody20 dans l’ouvrage – pour opérer une dévaluation interne en lieu et place d’une dévaluation monétaire : baisse des salaires et de la fiscalité des entreprises pour compresser les coûts de celles-ci et préserver leur compétitivité.

Enfin, l’erreur la plus saisissante du discours imaginaire de Merkel est l’affirmation de valeurs européennes universelles. Si Mody souligne très bien la diversité des profils et besoins économiques des membres de la zone euro, il révèle une ignorance surprenante quant à la diversité anthropologique du Vieux Continent. À cela s’ajoutent des dynamiques démographiques propres à chaque nation qui renvoient à des cultures différentes. Face à une Allemagne21 attachée à la stabilité monétaire pour des raisons historiques évidentes, l’euro ne pouvait prendre qu’une forme ou une autre, et il est devenu le deutschemark déguisé au profit de l’Allemagne qui se débarrasse des désavantages du deutschemarks réel – il ne s’apprécie pas -, notamment grâce à la soumission de la classe dirigeante française aux principes ordolibéraux allemands22. Même si Mody tente une analyse psychologique des protagonistes de l’euro, on peut regretter son raisonnement économiciste écartant les variables anthropologiques.

Dans la même logique, l’auteur tend parfois au simplisme quant à sa classification des pays, entre les vertueux au nord de la zone et ceux du Sud, gangrenés par des institutions et un système éducatif défaillants. S’il montre bien que l’euro a aggravé cette divergence, la France basculant par ailleurs avec les pays du Sud, il semble particulièrement réducteur quant à l’Italie, attribuant la corruption généralisée dans le pays à ses dirigeants politiques et sa culture, alors qu’elle résulte en fait d’une absence d’alternance avec le Parti Communiste Italien lors de l’après-guerre, absence en partie permise par les États-Unis et les autres pays européens. Malgré ses contradictions finales qui apparaissent comme un comble après avoir démontré avec talent l’irrationalité de l’euro, EuroTragedy demeure un ouvrage de référence et relativement accessible pour découvrir l’euro, son histoire notamment, sa conception et ses sérieuses limites. Le profil de l’auteur, universitaire américain anciennement membres du FMI, permettra aussi de détromper certains europhiles faisant passer une sortie de l’euro comme une proposition d’extrême-gauche. Ashoka Modi, qui plus est, est loin d’être le seul économiste orthodoxe du monde anglo-saxon à afficher son scepticisme vis-à-vis de la monnaie unique25.

Ce récit ne prendra cependant toute sa saveur que lorsque cette tragédie s’achèvera.

Notes :

1 Joseph Stiglitz The Euro. How a Common Currency Threatens the Future of Europe et Marvyn King The End of Alchemy: Money, Banking and the Future of the Global Economy, tous deux publiés en 2016.

2 L’ouvrage, hélas, n’a pas été traduit en français pour le moment.

3 trágos (« bouc ») et ᾠδή, ôidế (« chant, poème chanté »). D’où le sens « chant du bouc », désignant le chant rituel qui accompagnait le sacrifice du bouc aux fêtes de Dionysos à l’époque archaïque.

4 Bien que ce compromis soit aussi étrange : comment Mitterrand pouvait penser contrer la puissance allemande par le partage d’une même monnaie ? On en revient ici au complexe d’infériorité historique de la classe politique française vis-à-vis de l’Allemagne, qui remonte à la guerre de 1870. Mody nous apprend d’ailleurs que le projet de l’euro naît dès la présidence de Georges Pompidou.

5 La réunification était déjà soutenue par les États-Unis et approuvée par l’URSS.

6 A propos du traité de Maastricht, le 20 septembre 1992 à la Sorbonne.

7 L’ordo-libéralisme est une doctrine économique dont le mot-clé de stabilité va se retrouver dans la conception de l’euro : équilibre des comptes, stabilité des prix. Pour assurer cette stabilité, l’État doit se cantonner à un rôle d’organisateur des règles du marché, passant par une banque centrale indépendante du pouvoir politique. Ces principes vont guider la construction européenne, quitte à rendre invisible l’ajout des principes égalitaires et dirigistes français. Pour approfondir, voir : https://lvsl.fr/ordoliberalisme-comprendre-lideologie-allemande/

8 Cette position alla y compris à l’encontre de l’ambassadeur allemand à Rome qui voyait bien que l’Italie, empêtrée dans l’opération « Mains propres » au début des années 1990,était loin de mener les réformes structurelles de réduction des dépenses publiques exigée par le traité de Maastricht. L’Italie avait alors une dette publique équivalant à 120% de son PIB quand la limite fixée par le traité était de 60%.

9 https://www.la-croix.com/Archives/2000-01-25/L-Allemagne-decouvre-avec-stupeur-le-systeme-Kohl-_NP_-2000-01-25-100333

10 La Pologne vient d’ailleurs de dépasser la France dans son commerce avec l’Allemagne : https://visegradpost.com/fr/2021/02/17/la-pologne-depasse-la-france-dans-le-commerce-avec-lallemagne/

11 Idéologie qui rejoint les principes ordo-libéraux de stabilité des prix et d’équilibre des comptes.

12 Cette tribune de Michael Vincent le montre bien : https://0vinz.files.wordpress.com/2020/07/europe-_bce_mv.pdf

13 Poétique

14 Jacques Ellul disait ainsi : « Lorsqu’il y a le risque d’une fatalité, à ce moment-là l’homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin. Dans toutes les tragédies grecques, c’est en présence de la fatalité que l’homme dit qu’il veut que l’humanité existe ». (https://www.youtube.com/watch?v=01H5-s0bS-I) Dans le cadre de l’euro, la seule affirmation d’humanité provient des peuples des différents États-membres.

15 https://www.les-crises.fr/leuro-contre-leurope-par-jacques-sapir/, voir la partie « Une sortie de la zone Euro entraînera-t-elle une catastrophe ? »

16 Comme le faisait remarquer Jacques Sapir dans cette émission à propos du dernier plan de relance français, l’euro surévalué pour la France constitue un frein majeur à la volonté du gouvernement d’accroître la compétitivité des entreprises du pays, même en débloquant des aides budgétaires : https://www.youtube.com/watch?v=knb5p7QRCFw

17 Formulation par ailleurs maladroite, la souveraineté étant une notion indivisible.

18 Due à l’immobilité indépassable du facteur travail considérée dans son modèle (s’inspirant de celui de Robert Mundell) comme critère indispensable d’une zone monétaire optimale.

19 Voir par exemple cette tribune à l’occasion des dix ans du processus : https://www.lemonde.fr/idees/article/2009/04/10/le-processus-de-bologne-attise-la-fronde-universitaire-par-brigitte-perucca_1179139_3232.html. Par ailleurs, l’idée d’une éducation européenne n’est pas neuve et avait été cruellement critiquée ainsi par Romain Gary dans Education européenne : « en Europe on a les plus vieilles cathédrales, les plus vieilles et les plus célèbres Universités, les plus grandes librairies et c’est là qu’on reçoit la meilleure éducation – de tous les coins du monde, il paraît, on vient en Europe pour s’instruire. Mais à la fin, tout ce que cette fameuse éducation européenne vous apprend, c’est comment trouver le courage et de bonnes raisons, bien valables, bien propres, pour tuer un homme qui ne vous a rien fait, et qui est assis là, sur la glace, avec ses patins, en baissant la tête, et en attendant que ça vienne ».

20 Page 367 : ces réformes de « flexibilisation » du marché du travail, ralentissant les hausses de salaires, ont été associées à la reprise économique de l’Allemagne alors que Mody montre que la reprise a en réalité été permise par la délocalisation de certaines activités industrielles dans les économies européennes à bas salaire et des avantages structurels dans la formation professionnelle des ouvriers, n’empêchant pas la précarisation des employés dans le tertiaire subissant les effets des réformes Hartz et dont les gains de productivité furent plus faibles. Ces réformes inspirèrent le Jobs Act en Italie en 2015, accroissant le nombre de travailleurs contrats temporaires.

21 Voir par exemple L’invention de l’Europe d’Emmanuel Todd.

22 C’est bien la commission dirigée par le français Jacques Delors qui recommanda l’application de ces principes.

23 Menace pour l’instant écartée : https://lvsl.fr/congres-de-la-cdu-allemande-beaucoup-de-bruit-pour-rien/

24 Helmut Kohl pour l’Italie, Valéry Giscard d’Estaing pour la Grèce.

25 Dès 1992 d’ailleurs, la plupart des économistes américains de l’establishment étaient sceptiques à propos de l’euro : https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16345_en.pdf