Un monde parallèle dans lequel les frontières physiques, les normes sociales, les contraintes économiques sont abolies : la rhétorique du métavers n’est pas neuve et emprunte son idéologie aux pamphlets des années de la construction d’internet. L’apparition des technologies distribuées et des blockchains lui donne pourtant un nouveau souffle, décrivant l’utopie d’un monde structurellement armé contre la concentration des pouvoirs inhérente au web 2.0. Prototype d’un cyberespace refondé sur les principes de la décentralisation ou nouveau terrain d’affrontement pour les mastodontes technologiques, les enjeux du métavers sont plus profonds qu’il n’y paraît. Par Jonathan Bourguignon, auteur de Internet année zéro (éditions Divergences, 2021).

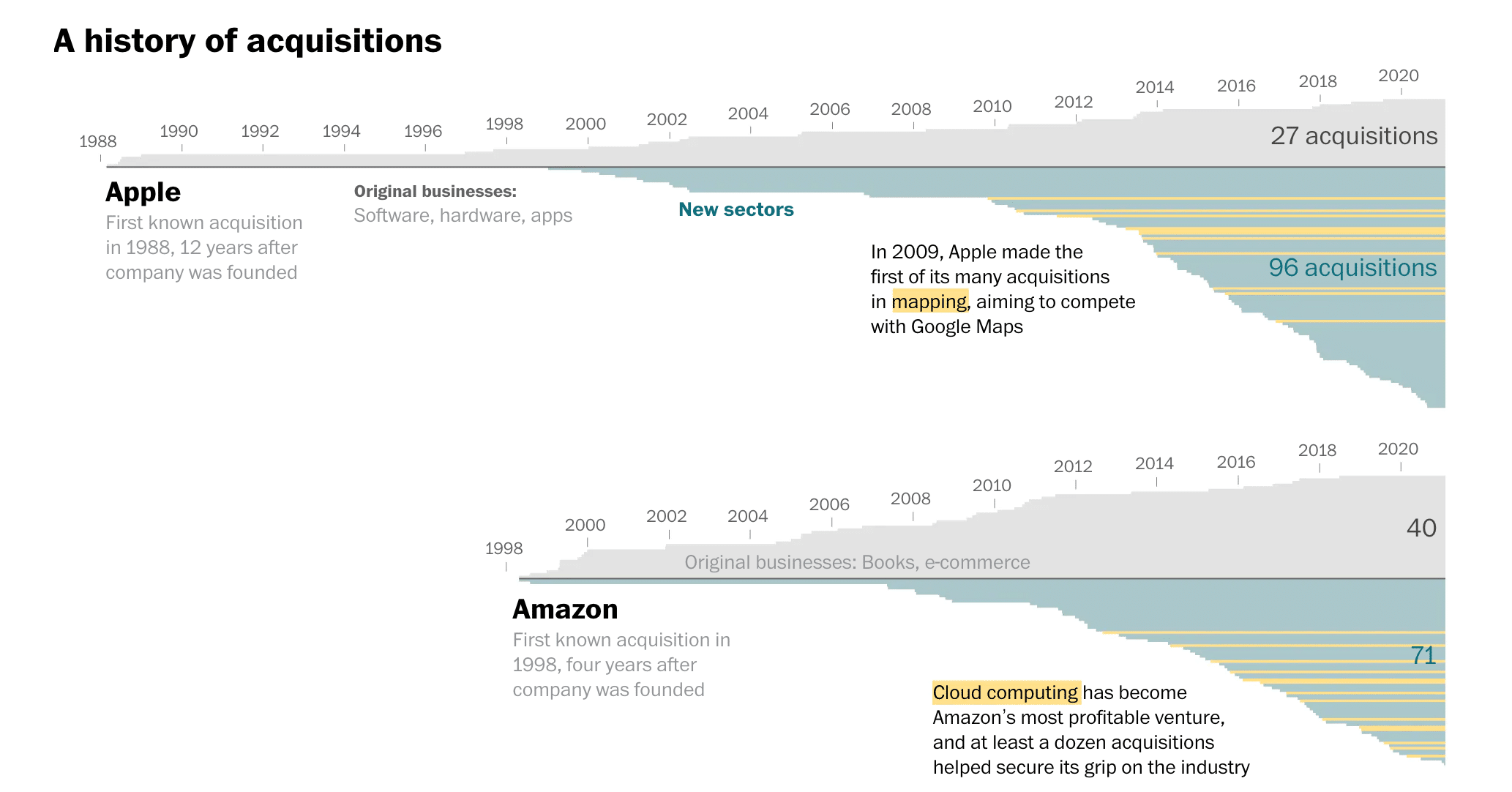

En janvier se renforce la rumeur selon laquelle des centaines d’employés chez Apple travaillent secrètement sur un nouvel appareil de réalité augmentée. Quelques jours plus tard, Microsoft rachète les légendaires studios de jeux vidéo du groupe Activision-Blizzard pour soixante-huit milliards de dollars. Cette opération assoit plus encore la position de la maison-mère de la Xbox comme géant du jeu vidéo, mais elle renforce surtout la crédibilité de son projet Mesh for Teams, qui vise à créer des outils de travail en réalité virtuelle et augmentée, annoncé en novembre 2021.

Ces grandes manœuvres, associées à l’annonce tonitruante du changement de nom du groupe Facebook en Meta – tentative pataude de faire oublier un nom désormais trop associé aux scandales d’atteinte à la vie privée – annoncent une nouvelle offensive du monde technologique dans la course au métavers, hypothétique monde virtuel résilient qui appartient à la mythologie de la création du web. Cette mythologie annonçait un internet imperméable au pouvoir des monopoles et au contrôle des Etats ; les années 2010 l’ont laissée pour morte. Jusqu’à l’essor des cryptomonnaies et, dans leur foulée, la montée en puissance des technologies distribuées. L’imaginaire d’un internet décentralisé se dessine à nouveau, et se projette dans le concept de métavers. En quoi se distingue-t-il du colonialisme des GAFAM ?

Du cyberespace au métavers

Retour en arrière : en 1992, le roman de science-fiction Snowcrash est le premier à utiliser le terme de métavers, et reprend l’idée d’un univers persistant en réalité virtuelle, dans la lignée du cyberespace décrit dans le roman Neuromancer en 1984. Ces deux romans marquent la naissance et l’apogée du genre cyberpunk. Entre les deux, les prophètes de la Silicon Valley reprendront à foison ce terme de cyberespace pour annoncer l’avènement d’internet, nouveau monde émancipateur et sans limites. Plus que la réalité virtuelle, c’est la cohabitation entre des millions de participants et la persistance de l’univers qui distinguent le métavers d’un simple jeu vidéo. Ce sont aussi les usages : le métavers doit être un lieu de commerce, de sport, de travail, de réunion, un lieu dans lequel se transposent la plupart des activités de la vie réelle, affranchies des limites du monde physique.

A la fin des années 80, se représenter un tel devenir pour le réseau internet, qui ne se matérialise que sous forme de lignes de commandes, demande beaucoup d’imagination. Il en faut déjà un peu moins pour comprendre les interfaces graphiques du Web, qui se démocratise à l’époque de la parution de Snowcrash. Dans les années 2000, la troisième dimension donne son heure de gloire au plus célèbre des métavers à date, Second Life. Les joueurs y créent bâtiments et objets virtuels, qu’ils s’échangent au moyen d’une monnaie numérique, générée par les créateurs du jeu ; Suzanne Vega ou U2 y ont donné des concerts virtuels, les plus grandes marques y ont implanté des boutiques et des showrooms, les principales banques s’y sont installées pour financer cette nouvelle économie virtuelle. Une économie qui s’assèche progressivement à partir de 2007 et la crise des subprimes : la panique bancaire se répand jusqu’aux guichets des agences du monde virtuel. Second Life périclite, l’idéologie du cyberespace est passée de mode, la sociabilisation en ligne passe par les messageries des réseaux sociaux plutôt que par des univers en 3D.

En 2018, Steven Spielberg donne sa propre interprétation cinématographique du métavers avec Ready Player One, lui-même adapté d’un roman paru quelqeus années auparavant. Dans le film, c’est un jeu vidéo qui peu à peu en vient à happer toutes les activités sociales de ses utilisateurs. Deux ans plus tard, l’épidémie de Covid-19 montre que Spielberg est toujours un grand observateur de la société. Les confinements successifs marquent le retour en grâce des évènements culturels à l’intérieur même d’univers pensés pour le jeu vidéo. Des marques de luxe participent à la Fashion Week organisée sur Animal Crossing de Nintendo, Parti Démocrate et militants hongkongais investissent World of Warcraft pour s’organiser, les rappeurs Lil Nas X et Travis Scott donnent des concerts virtuels qui rassemblent des dizaines de millions de fans, l’un sur Roblox (une plateforme constituée d’une multitude de mini-jeux créés par ses centaines de millions d’utilisateurs, principalement des enfants et des adolescents), l’autre sur Fortnite (créé par le studio Epic Games, contrôlé par l’entreprise chinoise Tencent, maison-mère de WeChat, la super app qui joue le rôle de Facebook dans l’univers parallèle que constitue l’Internet chinois derrière le Grand Firewall). En parallèle, messageries instantanées et visioconférences deviennent les outils les plus importants du télétravail auquel se rallient à contrecœur des centaines de milliers d’entreprises. Toutes les conditions semblent réunies pour que l’essentiel de la vie en société puisse désormais se dérouler dans des univers virtuels.

Dans le métavers, la spéculation immobilière va bon train : les parcelles les mieux placées s’arrachent à prix d’or, au gré du trafic des utilisateurs et donc du potentiel commerçant.

C’est d’ailleurs Epic Games qui exhume et propulse à nouveau sur le devant de la scène en avril 2021 le terme désuet de métavers. Epic frappe les forts et annonce la levée d’un fonds d’un milliard de dollars pour accomplir sa vision d’un univers virtuel persistant pour les joueurs… Mais le terme est rapidement phagocyté par le Web3, l’industrie qui se fédère derrière les concepts de décentralisation, de blockchain et de cryptomonnaie. Le métavers sera crypto ou ne sera pas. Car Second Life l’a prouvé : le métavers est voué à l’échec s’il reste sous le contrôle de quelques plateformes. Comment convaincre les citoyens du monde – et les développeurs, artistes, entrepreneurs – d’investir leurs efforts dans un monde parallèle qui peut s’effondrer ou être manipulé par quelques acteurs ? Une répartition plus juste de la valeur produite, un univers libéré de la mainmise des banques, des plateformes centralisées ou même des Etats : c’est justement la promesse du paradigme technologique et idéologique directement hérité de Bitcoin.

Les nouvelles promesses du métavers

Il y a une douzaine d’années à peine, Google et Facebook, fiers rejetons d’un internet émancipateur et libertaire, soignaient encore leur image d’entreprises humanistes et progressistes. A l’époque, le pouvoir des GAFAM, acronyme qui d’ailleurs n’existait pas, inquiétait beaucoup moins que celui des banques. Le pouvoir sans partage de ces dernières, et plus particulièrement leur capacité à créer de la monnaie à travers le crédit, venait de conduire à une nouvelle « pire crise financière depuis la Grande Dépression » – encore une, vraisemblablement pas la dernière. C’est dans ce contexte qu’apparaît Bitcoin en 2009, au sein de la communauté des cypherpunks, un groupe informel qui souligne depuis la fin des années 80 le rôle clé que peut jouer la cryptographie comme vecteur de changement social, notamment en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Selon le papier qui le fonde, Bitcoin s’imagine comme une arme contre l’ordre monétaire fondé sur le pouvoir bancaire et le crédit. Bitcoin est décentralisé : il se déploie simultanément sur tous les ordinateurs qui participent au réseau (incluant les « mineurs »), et écrit la blockchain, registre distribué qui ne peut être manipulé par aucun pouvoir centralisé.

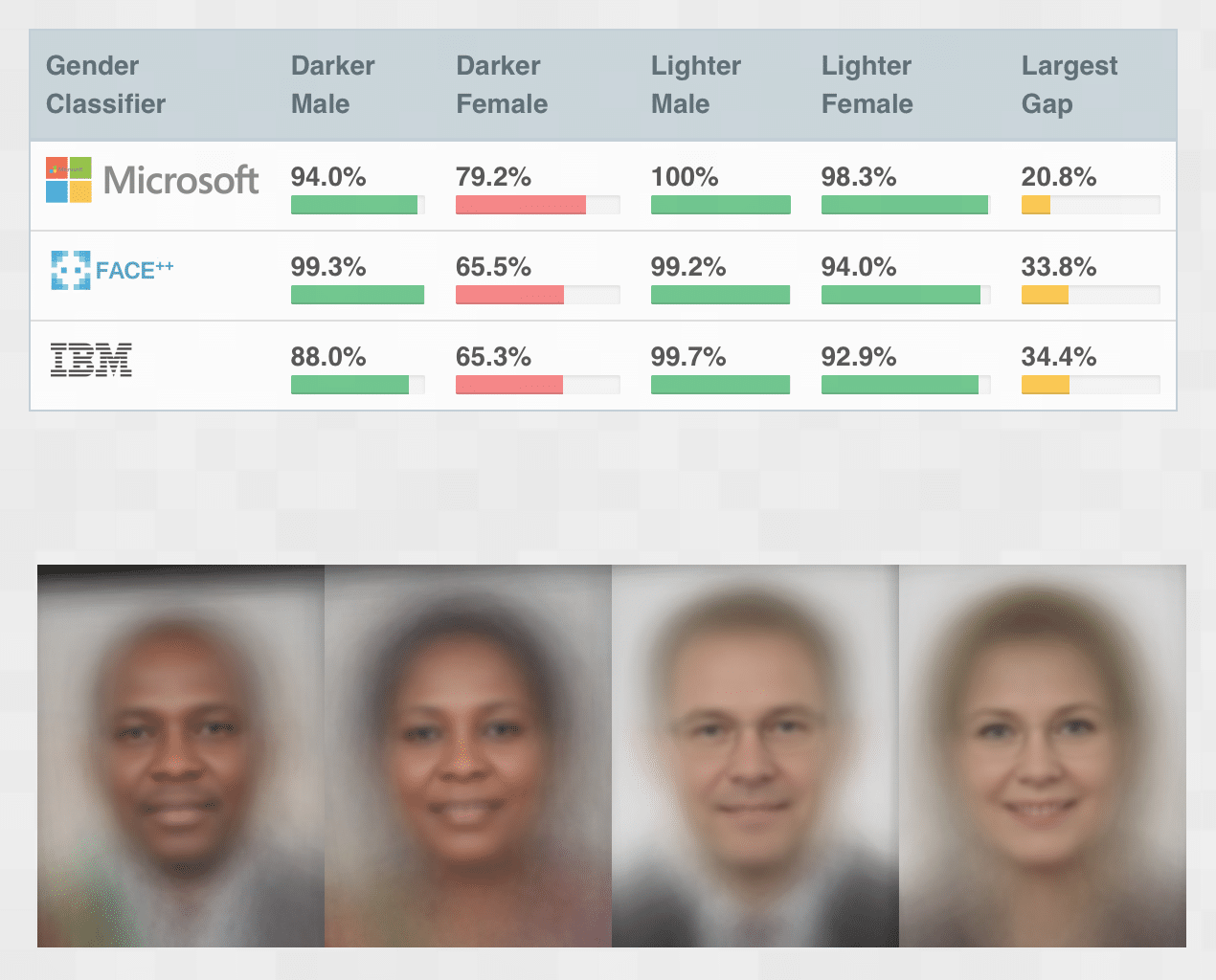

Une décennie plus tard, la concentration des données au sein des plateformes de la Silicon Valley a engendré une concentration de richesses et de pouvoir sans précédent. Elle a aussi créé des vulnérabilités fondamentales pour les sociétés occidentales, esquissées par les révélations d’Edward Snowden en 2013, ou par les manipulations démocratiques opérées par Cambridge Analytica à partir de 2014. Ces scandales ont terni l’image des géants du web au point que l’entreprise à l’origine de Facebook s’est récemment résolue à se débarrasser d’un nom devenu difficile à porter. Ils ont aussi vu se réaliser les pires prémonitions des cypherpunks, et ont montré la nécessité de déployer des systèmes distribués, chiffrés, à l’abri du pouvoir des entreprises comme de celui des gouvernements. Bitcoin a été le premier de ces systèmes distribués à se répandre à grande échelle. Un nouveau système financier, offrant des services en miroir à la finance traditionnelle, s’est ensuite construit sous le nom de finance distribuée ou DeFi ; en 2021, la révolution prend d’assaut le monde de l’art sous le nom barbare de NFTs (Non-Fungible Tokens, jetons non-fongibles, par opposition aux jetons destinés à servir de cryptomonnaie, dont la caractéristique est d’être fongible). Chacun de ces domaines d’application du Web3 esquisse les différences que recèlerait un métavers décentralisé.

Fondamentalement, le métavers doit assurer la résilience de la valeur créée par les utilisateurs, au-delà des entités centralisées telles que Second Life, Epic ou Meta qui maintiennent la plateforme. C’est ce que garantissent les blockchains : les actifs numériques contenus sur les registres d’Ethereum, Tezos et autres Polkadot – que ces actifs soient des cryptomonnaies ou n’importe quel objet numérique, images ou modèles 3D, avatars, morceaux de code, titres de propriété, dans le monde réel ou dans un métavers – survivront tant qu’il y a aura des ordinateurs connectés à internet pour faire tourner leur programme, même si l’entité-mère (par exemple, l’équipe d’origine qui a créé le projet Ethereum) venait à se dissoudre. En 2021, crypto-zombies dessinés sur soixante-quatre pixels et chatons arc-en-ciel s’échangent pour des millions de dollars. On reproche aux NFTs d’être un outil de spéculation, de blanchiment d’argent, d’être victimes de plagiat, profitant de la crédulité de certains, de se négocier sur des plateformes centralisées. En bref, le crypto art épouse pleinement les pratiques historiques du marché de l’art, outil d’affirmation pour l’individu d’appartenance à une caste sociale, et outil d’affirmation pour cette caste de sa domination culturelle. En l’occurrence, les licornes multicolores de pixels affirment désormais l’emprise de l’écosystème technologique sur la culture mondiale. Mais le crypto-art n’est que la face émergée du potentiel des NFTs. Celles-ci permettent aussi l’invention de nouveaux moyens de financer les artistes traditionnels, par des procédés proches de ceux ayant cours sur les plateformes de financement participatif, avec lesquelles des cinéastes tels que Martin Scorsese font déjà des expérimentations. Surtout et fondamentalement, les NFTs sont des actifs numériques.

Ces actifs numériques sont très précisément ce qui distingue les métavers issus de l’univers crypto des univers qu’un Facebook / Meta s’apprête à créer. Sur Decentraland, Cryptovoxels ou The Sandbox, la carte du territoire se décompose en parcelles que peuvent acquérir les usagers. Dans le métavers, la spéculation immobilière va bon train : les parcelles les mieux placées s’arrachent à prix d’or, au gré du trafic des utilisateurs et donc du potentiel commerçant. Le voisinage et les célébrités qui investissent un quartier comptent aussi, de même que les créations sur les parcelles d’architectes libérés des contraintes du monde physique. Une nouvelle mécanique immobilière se met en place : selon la rhétorique du Web3, acquérir les bonnes parcelles revient à une opportunité d’investir dans le Londres des années 50, le New York des années 70, le Berlin des années 2000. Une remise à zéro des compteurs du capitalisme, pour qui sait lire le jeu. Mais un capitalisme qui ne sera pas manipulé par un interventionnisme des banques centrales qui exacerbe les inégalités : selon l’interprétation que font certaines franges libertariennes de l’effet Cantillon, chaque nouveau plan de relance par les banques centrales, en renflouant les banques qui ont la mainmise sur le crédit, vient d’abord nourrir l’inflation dans certains secteurs tels que l’immobilier, augmentant le patrimoine de ceux qui possèdent déjà, tandis qu’au global, l’inflation – sur laquelle est indexée les salaires – n’augmente pas. Le nouveau métavers a bien hérité de Bitcoin sa critique des banques.

D’autres imaginaires anarcho-capitalistes se réinventent par le métavers : ainsi du Liberland, micronation proclamée sur une bande de terre non revendiquée de la rive ouest du Danube entre Serbie et Croatie, et qui, dans le monde réel, n’est guère plus que cela : une bande de terre. Dans le métavers, en revanche, le Liberland s’est associé au cabinet d’architectes de feu Zaha Hadid pour annoncer une cité – dans le métavers, donc – dédiée au cryptomonde, avec incubateur de startups et forums de rencontres.

Les utopies premières du web se sont précisées : « l’information veut être libre », mais l’information veut aussi avoir de la valeur. Le métavers est donc d’abord une utopie capitaliste, qui voudrait rebattre les cartes du pouvoir financier et numérique.

En outre, la dynamique de rareté créée par cette nouvelle carte du territoire illustre comment le métavers pourrait aussi mettre à mal l’hégémonie des GAFAM. Des produits ou des services qui s’exposent dans l’univers virtuel du métavers reviennent à la simplicité des places de marché du monde physique, loin des manipulations obscures des algorithmes de recommandation des plateformes publicitaires. Plus généralement, une plateforme de commerce décentralisée a un fonctionnement prédéfini par des contrats exposés sur la blockchain. Les commissions prises par de telles places de marché sont transparentes, de même que les règles de mise en avant des produits. L’opposé d’un Amazon qui fait évoluer à l’envi ses conditions d’utilisation, décide seul des algorithmes de recommandation qui ont droit de vie ou de mort sur les commerçants de son réseau, a seul accès aux données qui lui permettent de commercialiser des produits sous sa propre marque.

Les moteurs de jeu de Cryptovoxels tournent bien sur des serveurs centralisés, de même que la place de marché OpenSea. Mais la promesse de décentralisation est une conquête qui se fait par étapes : d’abord la monnaie et les échanges de valeurs à travers Bitcoin, puis l’exécution des contrats sur Ethereum ; les bases de données deviennent elles-mêmes décentralisées au travers de technologies comme IPFS, le calcul pourrait se déporter vers la périphérie (le edge computing). Le monde des cryptoactifs a paradoxalement signé le triomphe de l’open source, au sens où aucun projet décentralisé ne peut être crédible sans dévoiler son code, mais surtout au sens où les smart contracts s’exécutent sur la blockchain aux yeux de tous. Mais alors que le mouvement open source voulait promouvoir le tout-libre, le monde crypto se fait le chantre de la monétisation. Car ce que permettent les nouveaux métavers, à travers l’accès verrouillé cryptographiquement à des objets numériques, c’est essentiellement cela : la possession de biens incorporels. La persistance d’une plateforme à l’autre d’un avatar, des vêtements de créateur acquis pour cet avatar, les droits de propriété sur des œuvres artistiques, des objets créés, de l’immobilier, sont garantis par la blockchain. Les utopies premières du web se sont précisées : « l’information veut être libre », mais l’information veut aussi avoir de la valeur. Le métavers est donc d’abord une utopie capitaliste, qui voudrait rebattre les cartes du pouvoir financier et numérique.

Une utopie capitaliste

De l’idéologie affichée à l’implémentation dans les principaux projets émergents, c’est pourtant un champ infini des possibles qui se dessine. La course à la croissance dira si le nouvel univers est une utopie, ou la continuation du précédent paradigme numérique. Ce qui s’illustre fondamentalement dans la diversité des cryptomonnaies qui sous-tendent les transactions dans le métavers. Ces cryptomonnaies sont aujourd’hui en compétition aussi bien comme unité d’échange de valeurs, que comme plateformes par-dessus lesquelles se construisent les projets. Force est de constater que certaines de ces monnaies favorisent la concentration de richesses.

A commencer par le précurseur Bitcoin, dont la quantité d’unités en circulation sera limitée à 21 millions. Par essence, Bitcoin se veut donc déflationniste à terme, la monnaie devenant une ressource rare qu’il est préférable de garder en réserve que de dépenser.

Le métavers pourrait bien n’être rien d’autre qu’une version incarnée, en réalité virtuelle ou augmentée, du web actuel dominé par quelques plateformes centralisées, engendrant encore concentration des richesses, surveillance et manipulation de masse.

Les principales cryptomonnaies de deuxième génération s’appuient elles sur un mécanisme dit de preuve d’enjeu (le staking) pour sécuriser leurs transactions (Ethereum mise à part, dont la transition de la preuve de travail à la preuve d’enjeu devrait être effective en 2022). Avec le staking, l’opération de validation qui existe aussi dans Bitcoin devient réservée aux acteurs en mesure de mettre en jeu une certaine quantité de cryptomonnaie comme collatéral ; s’ils se comportent mal, cette mise en jeu leur est confisquée ; s’ils se comportent bien, ils récupèrent la récompense qui correspond à ce qu’on appelle « minage » dans l’environnement Bitcoin. Dit autrement, posséder de la cryptomonnaie et l’utiliser comme collatéral pour sécuriser le réseau est rétribué. En 2021, la rétribution du staking sur les réseaux majeurs évoluait entre 8 et 19%. Il est légitime que le travail de sécurisation du système monétaire soit rétribué, d’autant que la preuve d’enjeu est à l’heure actuelle le mécanisme de validation le mieux maîtrisé qui permette de résoudre le problème de l’impact environnemental massif de Bitcoin et de sa preuve d’enjeu (même si d’autres mécanismes, tels que les preuves à divulgation nulle de connaissance, pourraient bientôt prendre le pas). La grande jeunesse de ces écosystèmes donne encore peu de recul sur ce que serait un juste niveau de rétribution pour le staking. Il faut néanmoins considérer que les cryptomonnaies sont elles-mêmes en compétition : comme dans l’économie traditionnelle, celles qui rétribuent le mieux l’investissement (et donc avec la preuve d’enjeu : le fait de posséder des actifs en réserve) auront plus de moyens de se développer et d’investir dans le développement de leur écosystème, ce qui crée donc une incitation à favoriser la concentration de richesses.

Et le staking n’est qu’un des mécanismes par lesquels la richesse peut s’accumuler. La plupart des projets cryptographiques s’appuie sur un modèle économique qui prédéfinit les règles d’émission des jetons, leur distribution initiale, leur attribution future aux investisseurs, aux utilisateurs ou aux créateurs de la monnaie. Avec Bitcoin, il n’y avait pas de « pré-minage » : tous les jetons créés l’ont été sous forme de rétribution pour les mineurs qui font tourner le réseau depuis 2009. Fin 2015, lorsque le premier bloc d’Ethereum apparaît, 20% des ethers ont déjà été pré-minés, et sont distribués aux fondateurs, investisseurs, à la fondation elle-même. En 2020, un projet comme Solana a pré-miné 60% de ses jetons Les protocoles présentent une grande disparité, certains rétribuant mieux les investisseurs, d’autres les utilisateurs futurs. Leur adoption par les développeurs n’est pas seulement motivée par leur modèle, difficile à appréhender et à juger pour le commun des mortels, mais surtout par les fonctionnalités, la scalabilité, la vitesse d’exécution, le coût, la communauté active, le succès des projets qui s’y créent, NFTs, métavers et finance décentralisée en particulier. Les cryptomonnaies qui auront survécu dans dix ans seront-elles plus égalitaires que l’euro ou le dollar ?

Dans ses dimensions utopiques, la rhétorique blockchain parle de revenu universel et d’abondance, dont les premiers signes dans le métavers seraient l’apparition de nouvelles formes de revenu, tels que le Play-to-Earn, ou revenus créés par le jeu. Axie Infinity est un jeu qui voit plusieurs millions de joueurs s’affronter chaque mois, dont près de la moitié aux Philippines. Pour commencer à jouer, il faut dépenser plusieurs centaines de dollars pour acquérir ses premières créatures auprès d’autres joueurs, avant de les faire évoluer à la manière d’un Pokemon. S’appuyant sur les différences de niveaux de vie entre régions du monde, le jeu orchestre une économie dans laquelle les joueurs les plus aisés sont prêts à débourser des sommes suffisantes pour assurer un revenu confortable à d’autres joueurs devenus professionnels. Ce Play-to-Earn inventé par Axie Infinity ne semble guère différent du poker : les joueurs les plus doués peuvent s’en sortir et amasser des fortunes ; au détriment des autres joueurs, et pour le plus grand bénéfice du casino, c’est-à-dire des créateurs de la plateforme et de ses investisseurs. Les plateformes décentralisées permettent d’autres types de casino, prohibés avec de la monnaie fiduciaire : ainsi des prediction markets tels que Augur, l’une des premières applications décentralisées créées par-dessus Ethereum, qui permettent de parier sur la survenue d’évènements dans la vie réelle, parmi lesquels des résultats d’élections ; un type de pari interdit pour les biais qu’ils peuvent faire peser sur le processus démocratique…

Les règles imparfaites de ces écosystèmes en construction peuvent changer. Leur loi est écrite dans le code (ils aspirent à être trustless, c’est à dire à ce que leur bon fonctionnement ne dépendent jamais de la volonté d’individus corruptibles). Le code évolue, et est généralement soumis au vote démocratique auxquels peuvent participer ceux qui possèdent des jetons de gouvernance. Mais en démocratie aussi, le diable est dans les détails : ces jetons sont souvent eux-mêmes des actifs financiers qui se monnayent sur des plateformes d’échange, constituant de fait des systèmes plus proches de la ploutocratie que de la démocratie.

Code is law: l’avertissement de Lawrence Lessig en 1999 est devenu un mantra pour l’écosystème blockchain, qui semble avoir oublié que la formule indiquait les risques à se soumettre à la loi d’un code que l’on ne comprend pas, et non l’aspiration à confier au code la confiance perdue dans les institutions et les individus…

L’équilibre des forces

Le métavers pourrait bien n’être rien d’autre qu’une version incarnée, en réalité virtuelle ou augmentée, du web actuel dominé par quelques plateformes centralisées, engendrant encore concentration des richesses, surveillance et manipulation de masse.

S’il doit devenir autre chose, c’est à dire un espace virtuel dans lequel les règles du marché ne sont pas dictées par quelques acteurs, où existent des communs et des espaces d’expression qui ne peuvent être censurés, la tentative la plus sérieuse proviendra de l’écosystème crypto. Rien ne dit que la réalité virtuelle ou augmentée doivent contribuer massivement à ce changement de paradigme : on observe déjà une transformation de la manière dont l’art se finance, dont les marchés financiers s’organisent, pour le meilleur ou pour le pire. La plupart de ces tentatives relèvent d’ailleurs du champ de la monnaie et de l’échange de valeur : le métavers est une utopie profondément capitaliste.

Malgré ces restrictions, malgré les dérives graves et les dangers d’un écosystème encore aussi immature que le web avant l’explosion de la bulle internet, cet écosystème reste l’un des seuls champs d’expérimentation à grande échelle en-dehors de la doxa économique qui gouverne le monde sans partage depuis la chute de l’URSS. L’hégémonie de la doxa libérale l’avait même amenée dans les années 90 à constater la fin de l’Histoire : qu’est-ce qui pourrait bien remettre en cause la supériorité de son modèle ? Finalement bousculée par la réalité géopolitique, en Chine et ailleurs, elle est aussi inquiète de l’essor des cryptoactifs, qui ont démontré au Salvador qu’ils pouvaient mériter le qualificatif âprement contesté de monnaie : grâce à des surcouches technologiques telles que Lightning (qui permet de générer des paiements en Bitcoin sans inscrire chacune de ces transactions dans la blockchain), Bitcoin a désormais résolu ses problèmes d’échelles. Les théoriciens argumentent encore sur le fait qu’une monnaie doit avoir une institution prête à protéger sa valeur contre la volatilité des marchés ; quoiqu’il en soit, le Salvador a déclaré le Bitcoin monnaie officielle en septembre 2021, aux côtés de la seule monnaie en cours dans le pays depuis vingt ans : le dollar américain. Les habituels chiens de garde de l’orthodoxie libérale ont été prompts à la réaction : en janvier, dans une séquence qui n’est pas sans rappeler les faits d’armes de la Troïka pendant la crise grecque, le FMI exhorte le Salvador à retirer au Bitcoin son statut de monnaie, arguant des coûts budgétaires de mise en service des moyens de paiement associés et de la volatilité des cours. Il y conditionne l’accord de financement en cours de négociation. L’avertissement devient prophétie autoréalisatrice : dans la foulée, les agences de notation dégradent les indices de confiance du Salvador. Alors que de nombreux pays aux régimes instables ont vu leur monnaie souveraine s’effondrer ces dernières années, le message est clair : mieux vaut utiliser des dollars américains.

Du côté de l’Europe, en parallèle du projet de règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), la Commission Européenne proposait en mars que les prestataires de services soient tenus de s’échanger les informations personnelles de leurs clients lors de chaque transfert de cryptoactifs, y compris lorsque le transfert est opéré vers un portefeuille auto-détenu – la caractéristique première des cryptomonnaies étant justement que chaque utilisateur peut détenir son propre portefeuille sans passer par l’équivalent d’une banque. Pour justifier cette mesure qui vise à anéantir l’anonymat fondamental que permettent les cryptomonnaies, et dans une réplique parfaite des débats sur la surveillance d’internet au nom de la lutte contre le piratage ou la pédopornographie, les auteurs de la mesure avancent, sans qu’aucune donnée sérieuse ne vienne étayer leur argument (la seule étude mentionnée date de 2014, une époque révolue où Bitcoin, alors seul cryptoactif, circulait effectivement sur des plateformes telles que The Silk Road sur le dark web) qu’il s’agit de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La vision de la commission est-elle d’anéantir l’anonymat dans toutes les transactions, y compris l’argent liquide ? Quand on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à cacher, ont toujours su énoncer les régimes autoritaires…

En attendant, le candidat Macron propose au détours de son programme la création d’un métavers européen, concept que son secrétaire d’Etat chargé au numérique, acculé, a eu quelque peine à éclaircir, au-delà de l’idée de faire émerger des champions européens des moteurs 3D. Une autre séquence vue auparavant : la tentative par les mêmes acteurs de regagner en souveraineté numérique à travers le projet du cloud souverain s’est soldée par la création d’un label au travers duquel des entreprises françaises distribuent la technologie cloud des GAFAM.

Il reste donc peut-être peu de temps à l’écosystème Web3 pour faire apparaître un métavers décentralisé faisant vivre des modèles nouveaux pour la finance, les échanges sociaux, le cyberespace. L’ancien monde ne se laissera pas faire aisément ; si du côté des institutions, l’opposition frontale a commencé, GAFAM et autres géants technologiques affrontent la menace autrement. Leur travail de récupération idéologique a commencé : Meta reprend les éléments de langage des plateformes ouvertes (à rebours de toute l’histoire de Facebook), Epic annonce que le métavers qu’elle construit sera ouvert aux NFTs (contrairement à son grand rival Steam), et surtout, les fonds d’investissement les plus emblématiques du web 2.0, parmi lesquels Andreessen-Horowitz et Softbank, sont aussi les plus actifs dans le Web3. Tous promettent que cette fois, et contrairement au cyberespace construit par les GAFA, le métavers sera bien un nouvel univers qui étendra le champ des possibles, et non la colonisation du réel, capté au travers de smartphones Apple, indexé à l’intérieur de moteurs de recherche Google, du graphe social de Facebook et autres plateformes d’e-commerce d’Amazon, ne demandant qu’à être instrumentalisés par les services de renseignements étatiques et autres partis politiques.

La bataille idéologique pour le métavers a déjà commencé.