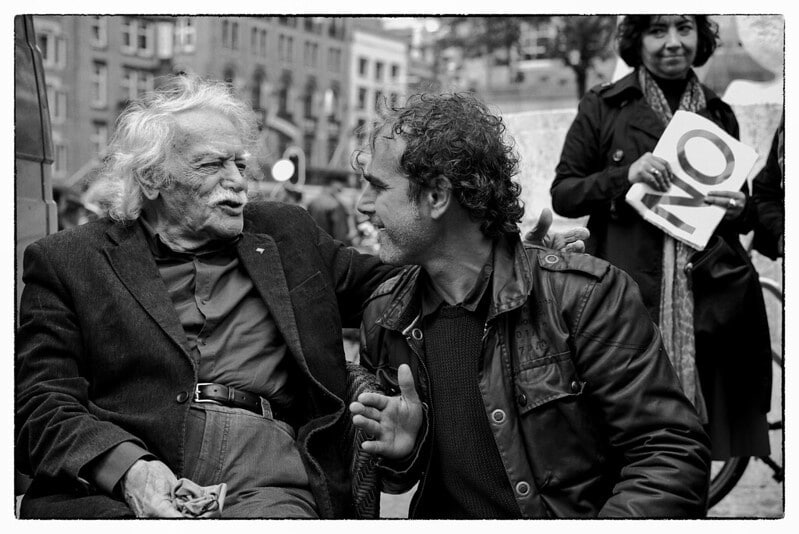

Pour la deuxième fois, nous nous sommes entretenus avec Arnaud Montebourg dans les locaux des Équipes du Made in France, avenue de l’Opéra. Depuis notre première rencontre il y a deux ans, l’ancien ministre du Redressement productif puis de l’Économie a continué de faire vivre son entreprise Bleu Blanc Ruche, s’est lancé dans la production de glaces biologiques et d’amandes françaises et a aussi créé une entreprise pour réduire l’empreinte carbone de l’économie française. Il a récemment publié L’Engagement chez Grasset, ouvrage dans lequel il relate son expérience de ministre de 2012 à 2014. À l’heure où les thèmes qu’il affectionne reviennent en force dans l’espace public, nous l’avons interrogé sur l’état de l’industrie, sa relation à l’écologie, la place de la France dans le monde, le futur de l’Union européenne ou encore l’importance de l’innovation et de la recherche. Cette rencontre a également été l’occasion de discuter avec lui de son potentiel retour en politique et de son engagement futur. Entretien réalisé par Clément Carron. Photographe : Killian Martinetti.

LVSL – Pourquoi avez-vous écrit L’Engagement ? Est-ce un moyen de replacer vos thèmes (protectionnisme, démondialisation, etc.) au cœur du débat public, de dresser le bilan de votre passage à Bercy ou de tirer un trait sur celui-ci ?

Arnaud Montebourg – Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il fallait d’abord partager cette expérience au cours de laquelle la social-démocratie n’a pas fait son travail et a abandonné les gens, les classes populaires. Il fallait donc expliquer pourquoi et comment tout cela a dysfonctionné, c’est très important. J’ai beaucoup hésité à écrire ce livre mais, lorsque je racontais ce qui s’était passé, personne ne me croyait. On me demandait de l’écrire et comme personne ne s’est vraiment exprimé sur cette période politique trouble – parce qu’Hollande ne s’est pas représenté et que son employé modèle, Emmanuel Macron, lui a pris la place – on ne s’est pas posé toutes les questions dont traite l’ouvrage. C’est pourquoi je voulais raconter cette histoire incroyable. Ces évènements n’avaient pas encore été racontés de l’intérieur, un intérieur à la fois désespérant, inquiétant et poignant. J’ai voulu modestement reconstituer les sentiments mêlés que j’ai éprouvés pendant cette période : c’est une reconstitution avec la subjectivité assumée du narrateur.

C’est aussi un récit qui raconte des échecs qui pour moi ne doivent pas se reproduire mais qui se sont pourtant reproduits depuis. Ce qui était à l’œuvre entre 2012 et 2014 n’a pas été stoppé car la même histoire se poursuit aujourd’hui. Ainsi, depuis la vente d’Alstom, la grande défaisance de nos fleurons industriels continue. On n’y a pas mis un terme, le gouvernement actuel en est même l’acteur principal. Je pense notamment au rachat de Suez par Veolia. Ensuite, l’austérité s’est poursuivie jusqu’à la crise du Covid-19, moment où elle a été abandonnée, montrant à quel point sa programmation obsessionnelle au plan européen n’avait aucun sens. Mais attention, les plans d’austérité vont certainement resurgir pour régler le problème de la dette du Covid-19, abyssale dans tous les pays européens. Enfin, concernant la question de la mondialisation, l’arrivée de Trump au pouvoir a quand même laissé une empreinte protectionniste sur le monde qui, je crois, ne sera pas vraiment démentie par l’administration Biden. Le Brexit étant lui aussi survenu la même année, je pense qu’on a une espèce de tournure différente de la mondialisation, laquelle s’est rétrécie économiquement, financièrement, politiquement. Tous les sujets traités dans ce récit sont donc d’actualité. C’était une manière de transporter une partie du passé dans le futur.

LVSL – Les idées écologistes ont le vent en poupe. Or, l’imaginaire écologiste n’est pas toujours tendre avec l’industrie, parfois associée à un productivisme anti-écologique. Une réindustrialisation verte est-elle possible ?

AM – Il faut avoir conscience que si nous voulons éviter de nous appauvrir avec notre croissance démographique, il va bien falloir produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin : produire notre nourriture, notre énergie, nos moyens de transport, nos logements et nos outils de santé, par exemple. Nous avons surtout besoin d’assumer notre indépendance et notre liberté. La question serait plutôt : comment allons-nous produire différemment en économisant les ressources naturelles et en évitant les émissions de carbone ? La France émet environ 1% des émissions de CO2 dans le monde, la Chine 30%. À quoi cela servirait-il de cesser de produire chez nous pour finalement acheter des produits à l’autre bout du monde, par exemple chinois, qui détruisent beaucoup plus les ressources de la planète ? Cela n’a aucun sens. Les Français font chaque année un chèque de 30 milliards à la Chine, premier émetteur de CO2 dans le monde. Commençons par ça ! Pour moi, l’écologie progressera lorsqu’on aura restreint sérieusement les échanges mondiaux. Je partage pleinement cette analyse avec Nicolas Hulot. Attaquer l’industrie en soi est absurde, puisque l’on se reporte sur l’industrie des autres. On se donne bonne conscience mais, en réalité, on importe du CO2 encore pire que celui qu’on aurait produit nous-mêmes. Je préfèrerais qu’on s’attelle à la tâche difficile de la reconversion écologique de l’industrie française ou de ce qu’il en reste.

Il est à la fois nécessaire et urgent de reconstruire écologiquement l’industrie et l’agriculture, ce qui me paraît tout à fait possible. Il est intéressant d’essayer de réduire la production de carbone et les matières premières, de réduire l’atteinte à la biodiversité dans chacune de ces activités productives. C’est le défi : arriver à ne pas faire semblant – ce qu’on appelle le greenwashing – mais à transformer véritablement les modes de production, ce que je pratique d’ailleurs dans mes propres entreprises. Avec nos glaces La Mémère, on produit de la glace 100% biologique en éliminant tous les « E », ces additifs alimentaires chimiques que l’on trouve invariablement dans les glaces industrielles pour la plupart fabriquées en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou aux Pays-Bas. Nos glaces bio sont produites à la ferme, chez et par le paysan, au point que l’élimination des additifs alimentaires nous a donné une des meilleures notes sur Yuka ! On crée des emplois, on rémunère le producteur, on produit notre glace à partir de notre lait biologique et c’est de la glace 100% bio. On peut donc le faire dans tous les secteurs car nos glaces ont un prix accessible.

Autre exemple parlant, le retour de l’amande made in France écologique dont je m’occupe à la tête de la Compagnie des Amandes : la France importe des amandes de Californie, on en consomme 40 000 tonnes par an. L’Union européenne consomme 3 milliards d’euros d’amandes par an, achetées à 80% en Californie où il n’y a plus d’eau. Pourquoi ne produirait-on pas nos propres amandes ? On a donc planté des amandiers, selon des techniques agronomiques innovantes issues de l’agriculture biologique. Nous finançons la recherche de l’INRA [NDLR, Institut national de la recherche agronomique] pour lutter de façon naturelle, par des processus de biocontrôle, contre le ravageur qui est aujourd’hui combattu chimiquement pour obtenir des vergers biologiques. On peut donc le faire ! Et il faudrait le faire dans tous les secteurs. Je ne comprends pas cette idée selon laquelle ce serait impossible. La science et la technologie nous y aident, la volonté politique et le financement le permettent.

LVSL – Dans votre ouvrage, vous mettez l’accent sur le poids de la haute administration qui pense savoir mieux que quiconque ce qu’il faut faire et qui, parfois, tente de résister au décideur politique. Si une personnalité avec un projet de rupture gagnait l’élection présidentielle, aurait-elle les mains libres pour gouverner ?

AM – Dans le système actuel, les Français n’ont aucune chance d’être entendus. Aucune. Il faudrait démanteler le système de l’oligarchie technocratique qui, aujourd’hui, a pris le pouvoir sur tout : sur l’économie et sur la politique. Je dis souvent qu’il faut faire un plan social au sommet de l’État, donc instaurer le spoil system, amener des dirigeants d’administrations centrales et même intermédiaires venant d’un autre monde : des syndicalistes, des universitaires, des patrons d’entreprises… Il y a de quoi faire en France, de grandes ressources sont disponibles ! Pour moi, l’administration n’est composée que d’administrateurs qui veulent régimenter la société. Je voudrais qu’on ait plutôt des ingénieurs qui savent bâtir des projets en libérant les capacités d’initiative de la société.

« On a eu 40 000 morts et l’économie écroulée à cause du confinement. […] Les Allemands ont eu quatre fois moins de morts et deux fois moins de dégâts sur l’économie. »

La caricature de cette maladie, c’est la gestion technocratique de la crise du Covid. Quand on a des problèmes pour protéger la population, on mobilise et responsabilise la population. On construit une sorte d’alliance entre la société et l’État. Actuellement, ce n’est pas le cas, c’est la méfiance, pour ne pas dire du mépris, de l’État vis-à-vis de la société. L’inflation galopante de la réglementation française, finalement, produit une double inefficacité, anti-exemplaire, qu’on retrouve dans la gestion de la crise sanitaire du Covid : on a eu 40 000 morts et l’économie écroulée à cause du confinement. C’est une double peine. Les Allemands ont eu quatre fois moins de morts et deux fois moins de dégâts sur l’économie. Les pays asiatiques comme Taïwan ou la Corée du Sud : aucun confinement et 475 morts pour l’un, 7 morts pour l’autre. On est donc mauvais et il faut en tirer les conclusions.

LVSL – Votre positionnement ressemble à s’y méprendre à celui de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Qu’est-ce qui vous différencie du leader insoumis ? Y a-t-il des propositions de L’Avenir en commun que vous récusez ?

AM – Premièrement, je n’ai pas de positionnement. J’exprime des convictions. Deuxièmement, mon seul sujet, c’est de savoir comment on fait pour relever le pays. À mon sens, ce n’est pas en refaisant des équipages univoques et même sectaires (il y en a partout), qui proclament avoir raison contre tout le monde, qu’on y arrivera. Il va falloir unifier le pays, y compris des gens qui ne pensent pas comme soi. La politique, c’est aller vers les autres, c’est une relation avec l’altérité. Par conséquent, si tous ceux qui pensent de la même manière et considèrent détenir la vérité restent entre eux, personne ne gagnera et le pays perdra. Enfin si, on sait qui gagnera : Le Pen. Mon sujet, c’est donc de savoir comment on rassemble une majorité de Français autour du relèvement du pays. Les partis, les écuries, ça ne me convainc pas et je ne pense pas que ce soit la solution attendue par le pays.

LVSL – Vous expliquez que nous sommes dans une situation de dépendance militaire, politique et idéologique vis-à-vis des États-Unis, qu’ils agissent et que nous agissons comme si nous étions leur « 51ème État » à cause de la soumission volontaire de nos dirigeants. La crise sanitaire que nous traversons a aussi mis en lumière notre dépendance sanitaire vis-à-vis de la Chine. Comment retrouver notre souveraineté ? La France a-t-elle les moyens d’être indépendante ?

AM – Il y a deux empires qui nous prennent en tenaille : la Chine et l’Amérique. L’un est technologique, l’autre est industriel et financier ; l’un a des déficits, l’autre a des excédents ; l’un est en ascension, l’autre en descente, mais les deux sont nos potentiels oppresseurs, au sens où ils contribuent à nous faire perdre notre liberté. La France a les capacités, y compris avec ses alliés européens, de bâtir les conditions de sa liberté et de son indépendance. Il va falloir décider d’affecter des ressources à cela, donc de reconstruire notre indépendance brique après brique, pierre après pierre, ce que des dirigeants politiques ont déjà fait dans le passé. Suivons leur exemple. Ce qu’ils ont pu faire au début des IVe et Ve République, nous pouvons le refaire au début de la VIe République. C’est l’enjeu de la refondation démocratique du pays et de l’État, qu’il faut mettre en relation avec la reconstruction de notre industrie et de notre agriculture.

Il y a 20% de la surface agricole utile en friches agricoles dans ce pays. On a abandonné les agriculteurs et l’agriculture. On importe 65% des fruits et des légumes. Regardez tout ce qu’on importe ! On est d’ailleurs en déficit chronique depuis vingt ans. On importe aussi des biens essentiels dans l’industrie. Il va falloir rebâtir tout cela, il y a urgence à commencer. Et se faire la promesse que, quelles que soient les alternances, tout le monde poursuivra cette œuvre collective de reconstruction. Il n’y a pas suffisamment d’unité dans ce pays et on n’arrive pas à se mettre d’accord sur une ligne à suivre. Il va pourtant bien falloir y arriver, puisque la France est en train de s’appauvrir et de s’affaiblir, et nous avec.

LVSL – Vous dénoncez aussi la mainmise de l’Allemagne sur l’Union européenne. Vous dites ainsi : « ce que l’Allemagne veut, la France fait et l’Europe entière s’exécute. » Comment briser cette hégémonie allemande ? Le départ d’Angela Merkel dans un an changera-t-il quelque-chose ?

AM – L’hégémonie allemande est liée à notre propre faiblesse. Nous l’avons finalement nous-mêmes organisée. Tous les présidents nouvellement élus se dépêchent d’aller faire leur génuflexion en voyage à Berlin, je n’ai pas l’impression que ce soit nécessaire. Ce qui compte, c’est que la France puisse retrouver ses capacités d’action au sein de l’Union européenne, ce qu’elle a perdu. Je ne sais pas si le départ d’Angela Merkel permettra de le faire, je pense que ce n’est pas lié à sa personne mais à l’histoire et à la géographie dans laquelle nous nous trouvons. Avec une Europe morcelée, très divisée, l’Allemagne défend plus l’Allemagne que l’Europe et la France défend plus l’Europe que la France : c’est une grande partie du problème.

LVSL – Vous avez évoqué la VIe République et, dans votre ouvrage, vous critiquez sévèrement le présidentialisme. Quelles seraient les principales caractéristiques de cette nouvelle République ?

AM – Je ne suis pas favorable à supprimer l’élection du président de la République au suffrage universel. C’est une chose sur laquelle les Français ne voudront pas revenir. En revanche, je suis pour que l’on réduise certains pouvoirs du président, que l’on renforce les pouvoirs du gouvernement ; qu’on renforce les contre-pouvoirs parlementaires ; qu’on installe dans le système démocratique d’autres formes de représentation ; qu’on ait une autre relation à l’Union européenne dans notre intégration juridico-politique ; qu’on reconstruise aussi des pouvoirs locaux plus forts assortis d’une meilleure démocratie locale. Il y a autant de monarchies que d’exécutifs locaux, c’est incroyable ! On a donc à reconstruire un système politique équilibré, avec de la responsabilité. Je ne suis pas contre les chefs, je suis pour qu’ils soient responsables de leurs actes devant un contre-pouvoir, ce qui n’est pas le cas en France.

LVSL – Vous insistez beaucoup sur l’importance de l’innovation et de la recherche. En quittant Bercy, vous avez laissé sur votre bureau 34 plans industriels censés préparer la France et son industrie aux défis qui les attendent. Beaucoup de ces plans résonnent avec l’actualité, que ce soit le plan sur l’e-éducation, la voiture pour tous consommant moins de 2 litres aux 100 kilomètres, la cybersécurité, la rénovation thermique des bâtiments ou encore les biotechnologies médicales. Quels sont, selon vous, les futurs grands chantiers industriels et comment l’État peut-il les préparer ?

AM – La planification est une idée de bon sens. Elle consiste à dire : « On essaie de savoir où on va, où est-ce que l’on met nos ressources et comment on fait ça. » On considère que le marché seul n’est pas capable de servir des nations. Il peut servir, à la rigueur, des consommateurs mais pas une nation et ses besoins fondamentaux. On décide donc d’unir le public et le privé, la recherche publique et la recherche privée, les financements publics et les financements privés et on rassemble tout le monde autour d’un projet. C’est ça, la planification, et c’est tout à fait utile et nécessaire. Je serais donc d’avis que l’on continue ce travail qui a été abandonné et qui est toujours d’actualité. Les véhicules qui consommeraient 2 litres aux 100 kilomètres, qui faisaient l’objet d’un de mes plans industriels, ne sont toujours pas sur le marché puisque mon successeur les a abandonnés. Aujourd’hui, les niveaux d’émission de CO2 des véhicules ont même encore augmenté ! On est plus près de 120 que de 90 kilomètres, et les objectifs en 2030 c’est 90 : on en est loin !

« On a besoin de planifier notre sursaut industriel. »

On a donc un grand besoin de planifier notre sursaut industriel. Les Chinois le font et le font bien. Ils le font dans les secteurs dans lesquels nous, on a abandonné. À chaque fois qu’il y a un changement de ministre, on abandonne alors qu’il faut continuer ce genre d’effort sur dix ans. La planification des Chinois va avoir pour conséquence de nous prendre toutes nos avancées technologiques car ce sont eux qui vont prendre les marchés. Il faut des brevets, des ressources scientifiques et technologiques, du financement : on a tout cela ! Il nous faut aussi des industries : il faut les remonter, les réinstaller. On n’en a plus, il faut donc les rebâtir. L’État peut parfaitement impulser cette démarche si on a autre chose que des énarques et des administrateurs dans les administrations. Il y faudrait plutôt des ingénieurs qui, eux, savent faire.

LVSL – Une des critiques que vous adressez aux politiques d’austérité menées par la France sous François Hollande se résume ainsi : elles sont absurdes et révèlent l’incompétence de nos dirigeants en matière économique. Vous parlez d’un « aveuglement idéologique » ou encore d’une « idéologie stupide » imposée par la Commission européenne. À qui la faute : aux dirigeants politiques ou aux économistes libéraux ?

AM – Les dirigeants politiques sont les mêmes, c’est la pensée unique. Ils ont appris des polycopiés à Sciences Po, les ont recopiés à l’ENA et croient qu’ils détiennent le Graal. La science économique est une science inexacte et imparfaite, traversée par des courants contraires. Elle a aussi des vérifications empiriques. Le débat économique doit donc être mené. Personne n’a toujours raison mais il est utile de réfléchir et de tirer les leçons des expériences du passé, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Là, ce n’était pas le cas. Quand vous avez des dirigeants qui sont tous de la même école, qui pensent tous de la même manière, qui ont été formés de la même façon, qui sont formatés intellectuellement comme on moulerait des gaufres en série, on voit arriver le désastre.

LVSL – Vous avez récemment affirmé : « Mon sujet n’est pas la gauche, la droite, c’est la France. » Pourquoi vous affranchir d’une étiquette et d’un clivage dans lequel vous avez été inséré pendant toute votre carrière politique ?

AM – D’abord, je suis un homme de gauche et n’entends pas me transformer. Tout le monde le sait, je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute là-dessus, mais ceux qui pensent que l’avenir de la France est d’unir les gauches et seulement les gauches, je crois sincèrement que ça ne suffira pas. Pour relever le pays, il va bien falloir construire un très large rassemblement qui ne peut pas être seulement celui des gauches. Il faut donc trouver un autre chemin que les réflexes habituels des appareils politiques. Mon sujet n’est pas la gauche ou la droite, c’est la France, car lorsque mon pays s’écroule, je cherche les moyens de le relever.

Au regard des divisions de la gauche, de la conflictualité qui existe en son sein et qui est de plus en plus lourde, je ne crois pas que ses appareils politiques soient aujourd’hui en mesure de traiter le problème français. Il faut donc réfléchir plus largement et différemment. C’est ce que j’essaie de faire, c’est ce que je veux dire, mais je suis un homme de gauche, tout le monde connaît mon histoire et mes convictions. Mes convictions n’ont pas changé depuis très longtemps. Il se trouve que mes idées deviennent centrales, dominantes et majoritaires. Il faut donc qu’on en discute largement, il y a des tas de gens qui ne sont pas de gauche et qui sont d’accord. Il faut y réfléchir.

LVSL – Pourtant, les termes protectionnisme, démondialisation, souveraineté étaient souvent tabous…

AM – C’était lepéniste ! Mais aujourd’hui tout le monde reconnaît qu’on a besoin de ça, dans une certaine mesure bien sûr. Il faut voir ce que disent tous les penseurs économiques américains qui sont mainstream, Paul Krugman, Raghuram Rajan, l’ancien gouverneur de la banque centrale indienne qui était économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard… Même Lawrence Summers en appelle à un « nationalisme raisonnable », après avoir été le conseiller de Clinton et d’Obama ! Pour ma part, je ne suis pas nationaliste : je suis un patriote, ce qui est grandement différent.

LVSL – À quoi est dû ce changement de paradigme ? Pourquoi vos idées deviennent-elles majoritaires ?

AM – Les Français ont compris que la nation était le cadre au sein duquel ils peuvent décider de leur vie, certainement pas l’Europe ni le reste du monde. Tout simplement. Si la nation est le lieu du compromis, c’est là qu’il faut le construire. Les socio-démocrates sont des religieux de l’Europe mais l’Europe ne marche pas, elle est devenue notre contrainte inutile ou notre incompétence majeure puisqu’elle ne résout aucun de nos problèmes : l’immigration, le réchauffement climatique, etc. Pour tous ces sujets qui sont pourtant centraux, l’Europe est aux abonnés absents. Pour la crise financière, on peut considérer que l’Europe a prolongé inutilement les souffrances des peuples européens. Les Américains l’ont mieux compris que nous, comme d’habitude, les Chinois aussi. L’Europe n’est malheureusement plus notre solution, elle est même notre empêchement et la nation reste alors le lieu de l’action. L’Europe étant paralysée, il faut se protéger du monde devenu dangereux, le protectionnisme est donc nécessaire. C’est ce que j’essaie d’expliquer dans mon livre, par l’effort empirique de l’expérience.

LVSL – Quelle est votre position par rapport à l’Europe ? Vous dites que c’est un échec, un empêchement. Faut-il en sortir, la réformer, etc. ?

AM – De toute façon, on n’échappera pas à une profonde remise en question. Le fédéralisme doit être restreint et on doit retrouver une coopération entre les principales puissances de l’Union européenne, permettant de disposer de la capacité d’action. C’était la vision du général de Gaulle qui était favorable au projet européen – qu’il n’avait pas remis en cause – mais qui défendait les positions de la France en négociant avec quelques puissances. Être dirigés par les voix de Malte, de la Lettonie ou de l’Estonie et des pays qui n’ont aucun affectio societatis avec ce qu’est l’Europe, dans sa structuration profonde, son histoire, sa géographie, cela pose des problèmes. Il faudra bien rétrécir l’Union avant qu’elle ne se désintègre.

LVSL – En incluant les pays du sud de l’Europe ?

AM – L’Europe du Sud est très européenne. Elle a aussi besoin de l’Union européenne, comme nous. On a besoin de l’Union européenne, pas de celle-là mais on a besoin de l’Europe. Le projet doit donc être totalement redéfini. La France peut parfaitement décider de mettre les pouces et de dire : « On arrête ça, on va vous proposer autre chose. » Je suis favorable à cette stratégie de redéfinition d’un nouveau projet européen par des propositions unilatérales. Regardez comment au sein de l’Union européenne, on est déjà en train d’imaginer un remboursement de la dette abyssale liée à la pandémie de Covid-19. On risque de subir une sorte de nouveau méga-plan d’austérité, qui se prépare en ce moment, car les dirigeants européens ne veulent pas lever des taxes sur l’extérieur (les GAFAM, le carbone, etc.) pour rembourser la dette levée pour financer les États membres. Dans ce cas-là, ce sera la fin de la construction européenne ! Les peuples européens se rebelleront légitimement contre les levées d’impôts massives qu’ils subiront. La France n’aura pas d’autre choix que de faire la grève des plans d’austérité européens. Il faut bien le dire puisque cette dette n’est pas remboursable à échelle humaine !

LVSL – Les premières pages de votre ouvrage sont une ode à la politique, à la République et à son esthétique. Nous avons besoin, écrivez-vous, d’un « culte républicain », d’une « religion commune républicaine ». Comment faire renaître cette transcendance politique, ce mythe républicain ?

AM – La République renaîtra quand elle s’occupera vraiment des gens et qu’elle les sortira de la situation dans laquelle ils se trouvent. La République joue un grand rôle dans notre pays mais elle constitue aussi un mythe décevant parce que ses promesses, ses mots n’ont aucun rapport avec ses actes. Il va donc falloir relever le niveau des actes pour qu’elle retrouve son éclat dans l’esprit de chacun.