Le 7 octobre dernier, Israël était frappé par l’attentat terroriste le plus important de son histoire. Derrière lui, le Hamas laissait des milliers de victimes civiles, directes et indirectes – morts et blessés, traumatisés et endeuillés. Une année durant, le gouvernement de Netanyahou devait méthodiquement pilonner et affamer la Bande de Gaza. Les forces armées israéliennes devaient se livrer à des tueries de civils à un rythme inédit pour le XXIè siècle, tandis que les dirigeants multipliaient les propos considérés comme génocidaires par la Cour internationale de justice (CIJ). À Israël comme à Gaza, le conflit renforçait les forces maximalistes. Tandis que le Hamas était concurrencé par des groupes armés plus radicaux – notamment le Jihad islamique -, Netanyahou se pliait à l’agenda d’une extrême droite suprémaciste. Ce renforcement mutuel n’est pas neuf. Il remonte en réalité à l’assassinat de Yitzhak Rabin. Les dirigeants israéliens, conscients que l’hégémonie du Hamas leur fournirait une justification pour refuser la création d’un État palestinien, ont contribué à le renforcer. Retour sur un sabotage méthodique des issues pacifiques.

[Les lignes qui suivent constituent la version rééditée d’un article déjà paru sur LVSL en octobre 2023 NDLR]

Si le mode opératoire terroriste du Hamas est à juste titre souligné par les médias occidentaux, son histoire est moins linéaire qu’il n’y paraît. Il est fondé en 1987 par le cheikh Yassine, un imam adepte du courant des Frères musulmans, afin de mener une lutte armée contre l’État d’Israël. Ce choix constitue un tournant pour le courant palestinien d’obédience frériste qui avait jusqu’alors rejeté l’option militaire. Ce dernier aspirait surtout à réislamiser la société palestinienne, dont il déplorait le trop fort degré de sécularité. L’opposition à l’occupation israélienne demeurait secondaire.

À mesure que la colonisation s’intensifiait, les Frères musulmans voyaient leur popularité chuter en Palestine. En leur proposant de rallier la cause nationaliste, le cheikh Yassine leur offrait un second souffle. Et en optant pour la voie armée, il fournissait un nouvel horizon aux déçus de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat.

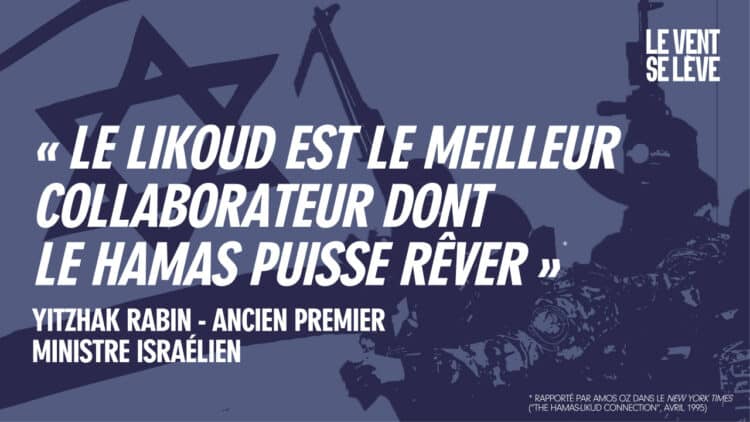

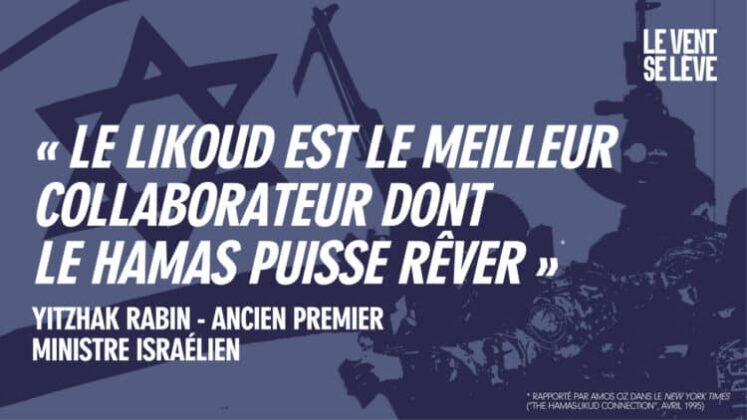

Yitzhak Rabin déclarait que le Likoud était « le meilleur collaborateur dont le Hamas puisse rêver ». Amos Oz ajoutait que le Hamas était « le meilleur instrument que les faucons extrémistes d’Israël avaient à disposition ».

Tandis que celle-ci s’ouvre aux négociations avec Israël, le Hamas multiplie les attentats – et prend délibérément pour cible les civils israéliens. Alors qu’en 1988 l’OLP reconnaît à Israël le droit à vivre « en paix et en sécurité », le Hamas, fondé un an plus tôt, fait de son éradication l’objectif final. Et tandis que l’OLP, qui rassemble plusieurs organisations laïques (dont le Fatah dirigé par Arafat), souhaite dépasser les clivages confessionnels, le Hamas fait de l’Islam politique son étendard.

« Cauchemar dans le cauchemar » à Gaza

Les accords d’Oslo (1993-1995) marquent un tournant pour le Hamas. Autorités israéliennes et palestiniennes s’accordent alors sur le respect de frontières mutuelles. Mais tandis que leur application patine, que l’armée israélienne demeure dans les territoires occupés, le Hamas intensifie ses attaques pour torpiller les accords. Il bénéficie d’une base sociale qui ne fera que croître, à mesure que les engagements d’Oslo seront piétinés et que les affrontements avec Israël reprendront. Les bons scores électoraux du Hamas se succéderont, jusqu’à sa victoire aux élections législatives de 2006.

Côté israélien, la progression du Hamas donne du grain à moudre à la droite (dominée par le Likoud), prompte à qualifier de « terroriste » toute forme d’opposition à la colonisation. Déjà fragile, la confiance de la population à l’égard des processus de pacification s’érode davantage. Il faut dire que la stratégie israélienne n’était pas totalement étrangère à cette montée en puissance du Hamas. En 2006, le reporter Charles Enderlin en résumait la teneur dans Le Monde : « depuis trente ans, les dirigeants israéliens ont misé sur les islamistes pour détruire le Fatah » [NDLR : le principal mouvement de l’OLP].

Depuis les années 1970 en effet, les gouvernements successifs avaient fait le pari de soutenir les Frères musulmans palestiniens pour affaiblir l’OLP. Les premiers étaient tolérés, voire encouragés, tandis que la seconde était prohibée et réprimée. Dans un premier temps, ce choix pouvait s’expliquer par une mésestimation du danger représenté par la mouvance islamiste1. Mais cette orientation stratégique a perduré bien au-delà de la création du Hamas.

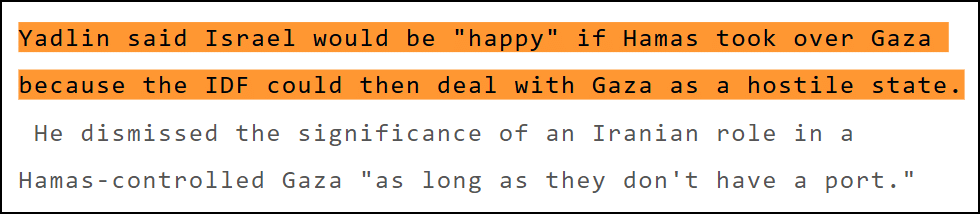

En 2007, alors qu’une guerre civile sanglante déchirait le Hamas et le Fatah à Gaza, le chef des services secrets israéliens Amos Yadlin se déclarait « heureux » de la perspective d’une « conquête par le Hamas de la Bande de Gaza », qui « [permettrait] de la traiter comme un État hostile », ainsi que le rapporte Wikileaks. Durant les mandatures de Benjamin Netanyahou (au pouvoir de 2009 à 2019 puis à partir de 2022), ce soutien tacite au Hamas a continué, soulevant l’indignation répétée de la gauche israélienne.

Le Premier ministre a notamment autorisé, sans aucun contrôle, des transferts de fonds qataris et iraniens vers Gaza – autrement soumise à un blocus – qui ont directement alimenté la branche militaire du Hamas. Benjamin Netanyahou a défendu cette politique lors d’une entrevue à la Knesset, en des termes rapportée par plusieurs médias israéliens, dont Haaretz et The Times of Israël : « Quiconque s’oppose à la création d’un État palestinien devrait soutenir l’afflux de fonds vers Gaza, car la séparation entre l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza empêchera l’établissement d’un État palestinien. »

Au-delà de ces manoeuvres, la politique menée par le premier ministre israélien a contribué à empêcher tout rapprochement entre le Hamas (hégémonique à Gaza) et le Fatah (au pouvoir en Cisjordanie). En 2006, ce dernier refusait de reconnaître la victoire de son concurrent aux élections législatives. De violents affrontements s’en sont suivis : le Fatah a été évincé de la Bande de Gaza, tandis qu’il est demeuré au pouvoir en Cisjordanie (sous l’appellation « d’Autorité palestinienne »).

Le Hamas, maître à Gaza, est resté ouvert à une réunification des institutions palestiniennes, tant et si bien qu’en 2014 un pacte est entériné : l’Autorité palestinienne est rétablie dans ses fonctions sur la Bande, tandis qu’un gouvernement unitaire est instauré. Cet accord ne survit pas aux bombardements commandités par Netanyahou en juin, qui accuse le Hamas de la mort de trois adolescents israéliens enlevés dans la zone d’Hébron.

Cette nouvelle période de tueries signe la fin du rapprochement intra-palestinien. Ainsi que l’écrit le chercheur Jean-Pierre Filiu : « En cet automne 2014, le Hamas peut être reconnaissant à Netanyahou de l’avoir sorti d’une impasse qui aurait pu lui coûter son pouvoir sans partage dans la bande de Gaza. Les pilonnages féroces de l’armée israélienne ont en effet rendu sa légitimité à la “résistance islamique”2. »

Plus largement, ajoute-t-il, la cruauté du blocus imposé à Gaza accroît l’emprise de l’organisation sur la Bande : « le refus israélien de desserrer significativement l’étau du siège fait aussi le jeu du Hamas. Le contrôle sourcilleux des points de passage par Israël permet en effet au Hamas d’affecter prioritairement les secours ainsi chichement admis à sa propre clientèle de sympathisants3. » Le « cauchemar dans le cauchemar », ainsi que le qualifie un manifeste gazaoui en 2010, était amené à durer.

Le Likoud : conquête d’hégémonie et concessions à l’extrême droite

Quelques mois avant son assassinat, en novembre 1995, le Premier ministre Yitzhak Rabin déclarait que le Likoud était « le meilleur collaborateur dont le Hamas puisse rêver ». Dans le New York Times, le poète israélien Amos Oz ajoutait que le Hamas était quant à lui « le meilleur instrument que les faucons extrémistes d’Israël avaient à disposition ». La progression conjointe du Hamas et du Likoud n’ont en effet rien de fortuit.

Ce phénomène découle pour partie des échecs de la gauche israélienne, dont les deux principaux partis – le Parti travailliste et le Meretz – avaient fait de la réalisation des accords de paix une promesse phare. En 1992, ils obtenaient ensemble une majorité, légitimant le Premier ministre Yitzhak Rabin dans sa démarche. Le Parti travailliste, qui avait abandonné son programme social dans les années 1980, voulait y trouver un nouveau projet de société 4. À mesure que le processus traînait en longueur, les espoirs initiaux ont pourtant été douchés.

Les attentats du Hamas n’y sont pas étrangers. Dans le même temps, loin de mener à bien la démilitarisation des territoires occupés, Yitzhak Rabin demeure passif face au développement de nouvelles colonies en Palestine, tout comme les puissances occidentales impliquées dans le processus de paix. Une inaction interprétée depuis lors comme un blanc-seing pour les forces israéliennes favorables à l’intensification de la colonisation. Un cercle vicieux s’engage alors, renforçant le fatalisme de Palestiniens désabusés, ainsi que la sensation de vivre dans une citadelle assiégée côté israélien. L’assassinat d’Yitzhak Rabin par un ultranationaliste israélien ne fait que radicaliser une dynamique déjà en cours.

Un nouveau paradigme porté par la droite s’installe alors dans l’opinion publique : la paix n’apporte pas la sécurité. Il est confirmé par les élections législatives de 2006. Le Parti travailliste et le Meretz, sanctionnés pour leur campagne pacifiste, essuient une sévère défaite5. Deux ans plus tard, ni le Parti travailliste ni le Meretz ne dénoncent l’opération Plomb durci qui se traduit par des centaines de morts à Gaza… Le Parti travailliste, au pouvoir sans discontinuer jusqu’à la fin des années 1970 – puis à quelques reprises par la suite -, qui n’a gagné aucune élection législative depuis 2001, est alors condamné à une marginalité croissante. C’est désormais le Likoud qui donne le ton, parti traditionnel de la droite.

Dans un premier temps, Netanyahou parvient à canaliser ses alliés d’extrême droite, cherchant à maintenir un statu quo législatif tout en laissant la colonisation progresser de manière officieuse. Par la suite, il a prêté une oreille plus attentive à leurs revendications.

Dans son sillage, des partis d’extrême droite, laïcs ou religieux, fleurissent de toutes parts. La mandature de Benjamin Netanyahou est l’occasion de leur accession à des postes ministériels. Dans les années 2010, ils n’étaient que des partenaires de peu d’importance, dont Netanyahou parvenait à canaliser les projets les plus radicaux. L’annexion des territoires palestiniens et l’instauration d’un régime officiel d’apartheid sans égalité juridique entre Palestiniens et Juifs étaient réclamées par plusieurs d’entre eux, mais n’aboutissaient pas. Dans un premier temps, Netanyahou cherchait à maintenir un statu quo législatif, tout en laissant la colonisation progresser de manière officieuse.

Par la suite, il a prêté une oreille plus attentive aux revendications des partis d’extrême droite, dont il nécessitait le soutien – et graduellement détruit les garanties d’égalité juridique entre Juifs et Palestiniens. La « Loi sur le peuple juif », qui accorde à la majorité juive le droit exclusif de propriété sur l’État d’Israël, est de nature suprémaciste. Le texte dispose que « l’État considère le développement d’implantations juives comme une valeur nationale et fera en sorte de l’encourager et de le promouvoir ». En d’autres termes, elle réduit à néant les droits de propriété des Palestiniens, déjà d’une extrême fragilité. Et elle fournit un blanc-seing aux expropriations et actions terroristes des colons israéliens en Cisjordanie.

Les autorités israéliennes, qui régissent juridiquement la Cisjordanie, ont mis en place un système de permis de construire. Toute propriété palestinienne qui n’en dispose pas peut légalement être détruite. Dans de nombreuses zones, il est de toutes manières impossible d’obtenir un permis de construire pour les Palestiniens.

Entre janvier et octobre 2023, ce ne sont pas moins de 650 structures où vivaient environ 750 Palestiniens qui ont été démolies par Israël, en Cisjordanie et à Jérusalem. Et cette année, des centaines de Cisjordaniens ont été assassinés au cours de ce processus de colonisation.

Quand le Parti sioniste-religieux impose son agenda

Le retour de Netanyahou fin 2022 marque le point d’orgue de cet alignement du Likoud sur l’extrême droite. Évincé en 2021 par une coalition hétéroclite, il a formé en décembre 2022 un nouveau gouvernement avec trois partis juifs orthodoxes, le Parti sioniste-religieux, le Judaïsme unifié de la Torah et le Shas. Malgré leurs différences, ils partagent une vision suprémaciste et fustigent le sécularisme de l’État et de la Cour Suprême, à rebours des principes de l’État de droit – séparation des pouvoirs et limitation du religieux – sur lesquels Israël a été fondé. Pour la première fois, le concours de ces trois partis de l’ultra-droite religieuse a suffit au Likoud pour constituer une coalition. Et leur premier acte a consisté à soutenir un projet de loi restreignant les pouvoirs de la Cour Suprême, dernière institution à pouvoir garantir, en dernier recours, le respect du droit et des libertés fondamentales.

Les manifestations massives qui se sont constituées en opposition à ce projet témoignent de l’attachement d’une partie importante de la société israélienne à l’État de droit. Ainsi, le 21 janvier 2023, 130 000 personnes défilaient contre le projet à Tel-Aviv, pour le troisième acte d’un mouvement d’une ampleur rarement vue dans le pays. La contestation s’est étendue jusqu’au sommet de l’appareil d’État : des hauts fonctionnaires, d’ordinaire sur la réserve, se sont prononcés contre la réforme, à l’image d’une centaine de diplomates. Au terme de cette mobilisation, l’entrée en vigueur du projet de loi est toujours retardée, bien que certaines de ses clauses aient été adoptées par le Parlement durant l’été.

Dans le même temps, la situation se détériorait en Cisjordanie. Si les réformes illibérales de Netanyahou ont suscité une vive opposition au sein de la société israélienne, il n’en a pas été de même pour la question palestinienne. Pourtant, la nouvelle coalition atteignait – sur cette question également – un degré inédit de radicalité. Deux des trois partenaires du Likoud adhèrent notamment au courant « sioniste religieux » (et notamment le parti éponyme) qui, contrairement à l’orthodoxie traditionnelle, associe sa pratique confessionnelle à l’horizon d’une conquête territoriale pour le seul « peuple juif ».

Différentes représentants du Parti sioniste-religieux se sont illustrés par des propos suprémacistes et des appels au massacre. Fin 2021, alors qu’il n’était pas encore ministre de la Sécurité nationale, Iatmar Ben Gvir brandissait un pistolet dans le quartier de Cheikh Jarrah (Jérusalem-Est), à majorité palestinienne, et sommait la police de faire feu sur des lanceurs de pierres.

Belazel Smotrich, président du Parti sioniste religieux et actuel ministre des Finances, préconisait quant à lui de permettre aux militaires israéliens d’abattre des enfants palestiniens qui leur lanceraient des pierres. Commentant un incendie criminel qui avait conduit à la mort de trois Palestiniens dans le village de Douma, Smotrich a également déclaré que qualifier de tels actes de « terroristes » causerait une « atteinte mortelle et injustifiée aux droits humains et civils ».

Sur le plan législatif, le Parti sioniste-religieux a conditionné sa participation par le vote de mesures visant l’annexion des territoires occupés à moyen terme – et un durcissement des relations avec les autorités palestiniennes. En réponse à une résolution de l’ONU (votée le 30 décembre 2022) exigeant une enquête de la Cour internationale de justice quant à la légalité de l’occupation israélienne, le Parti sioniste-religieux a requis des mesures visant à asphyxier financièrement la Cisjordanie. Israël a ainsi ponctionné une partie des revenus sur les taxes qu’il prélève pour le compte de l’Autorité palestinienne – celle-ci n’ayant pas le contrôle de sa fiscalité.

Cette opération intervient à un moment critique pour une Autorité palestinienne désavouée par sa population, au bord de la révolte. D’ordinaire, le gouvernement israélien renfloue l’Autorité palestinienne lorsqu’il craint un effondrement social ; cette fois, il a au contraire effectué un tour de vis supplémentaire.

Le Hamas et la surenchère jihadiste

Le processus de réconciliation entre le Hamas et le Fatah n’ayant abouti, la Palestine ne dispose d’aucune représentation unifiée. L’Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas demeure en théorie l’organe politique chargé d’administrer les territoires, mais elle souffre d’un manque cruel de légitimé. Et pour cause : aucune élection, ni de son président, ni de son assemblée, ne s’est tenue depuis 2009 pour le premier et 2006 pour la seconde.

Le Hamas est concurrencé par des groupes jihadistes plus radicaux qui ont désapprouvé ses tentatives d’institutionnalisation au début des années 2000.

Contrairement au Hamas, l’Autorité palestinienne (instaurée par les accords d’Oslo I et II, en 1993 et 1995) est largement reconnue par les instances internationales. Depuis 2013, elle siège à l’ONU comme observateur non-membre de l’institution. Elle mise sur des efforts diplomatiques et les ressources du droit international. À son actif, elle compte de nombreuses résolutions onusiennes en sa faveur, votées par une écrasante majorité d’États – bien peu respectées par Israël.

L’impuissance de l’ONU est martelée par le Hamas comme justification à son mode opératoire. Lui-même est cependant concurrencé par des groupes jihadistes plus radicaux. Ses tentatives d’institutionnalisation, au début des années 2000, ont été désapprouvées par les différents groupes islamistes de Gaza6. À partir de 2007, cette défiance dégénère en affrontements armés. Malgré la répression qu’il exerce sur ces ces groupes, le Hamas ne parvient pas à les empêcher de mener leurs propres actions contre Israël.

À l’encontre de la médiatisation occidentale du Hamas comme un mouvement terroriste parmi d’autres, il se trouve au cœur de conflits multiples avec des groupes islamistes hétéroclites. Certains lui reprochent une défense timorée de la cause palestinienne, tandis que d’autres, au contraire, s’en prennent à son discours nationaliste et à son caractère insuffisamment confessionnel. Ainsi, en mai 2015, le groupe État islamique à Jérusalem revendique la destruction du siège du Hamas à Gaza7.

Parmi les différents groupes armés opérant dans la Bande, il en est un qui se distingue : le Jihad islamique. Son discours radical trouve un écho auprès d’une jeunesse gazaouie désabusée par l’échec des négociations successives. À sa création en 1981, il poursuivait l’objectif de dépasser les clivages intra-palestiniens en réalisant une synthèse entre l’OLP, trop séculière à ses yeux, et les Frères musulmans, auxquels l’engagement nationaliste faisait défaut8. Un objectif proche de celui du Hamas – mais contrairement à celui-ci, le Jihad islamique déserte les élections et refuse par principe toute négociation avec l’État d’Israël. Présentant la voie armée comme seule valable, il capitalise sur l’institutionnalisation de son concurrent.

Le Hamas demeure en effet clivé entre une aile pragmatique et une autre, radicale. La première, qui ne refuse le dialogue ni avec Israël, ni avec le Fatah, souhaite mener à bien la réunification institutionnelle de la Palestine. C’est ainsi que le Hamas avait accepté le principe d’un gouvernement de coalition avec le Fatah en 2014 – que la reprise des affrontements avec Israël avait compromis. La concurrence représentée par le Jihad islamique a constitué un aiguillon qui a conduit le Hamas à renouer avec une ligne plus radicale. En Cisjordanie, le Jihad islamique tient un rôle similaire. Il a mené au printemps 2023 d’intenses combats contre Israël, tandis que le Hamas retenait ses troupes.

Comme le Likoud en Israël, le Hamas demeure le maître du jeu à Gaza. Mais comme le Likoud vis-à-vis de ses alliés de droite, il est conduit à faire des concessions permanentes à des mouvements plus radicaux – dans la méthode, la haine du camp adverse et la surenchère dans l’intégrisme religieux.

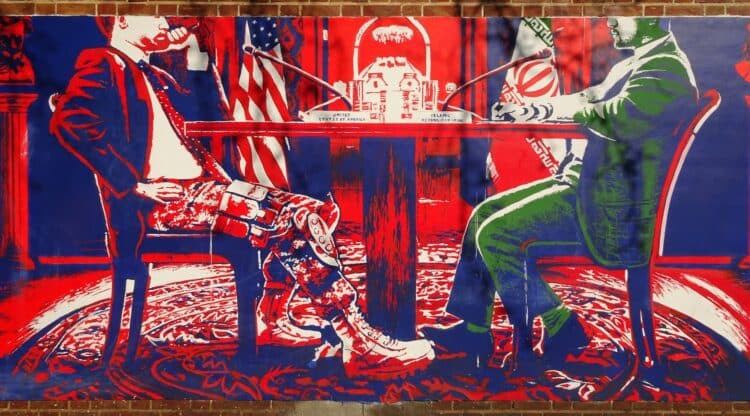

Cette montée en puissance du Hamas, du Likoud et de leurs alliés ne s’expliquerait pas sans prendre en compte la désécularisation de la politique régionale et des relations internationales. Les années 1980 constituent une période de confessionnalisation des mouvements nationalistes dans le monde arabo-musulman, comme en témoignent les rapprochements de la République islamique d’Iran et du Hezbollah libanais auprès du Hamas, perçu comme un allié naturel. Au tournant des années 2000, le Parti républicain des États-Unis devait faire du « choc des civilisations » un prisme d’analyse géopolitique, permettant de considérer Israël comme une enclave judéo-chrétienne dans une région islamique hostile. Un paradigme destiné à connaître un succès durable au sein d’une partie des élites européennes.

Notes :

1 Voir Charles Enderlin (2009), Le grand aveuglement : Israël et l’irrésistible ascension de l’islam radical, Paris, Albin Michel. L’auteur cite les rapports alarmistes des services secrets israéliens, et fait état de la manière dont ils ont été ignorés par les autorités.

2 Jean-Pierre Filiu (2014), « Gaza : la victoire en trompe l’œil du Hamas », Le Débat, 5, 182.

3 Ibid.

4 Denis Charbit (2023), « La gauche israélienne est-elle morte ? », La vie des idées (https://laviedesidees.fr/La-gauche-israelienne-est-elle-morte.html).

5 Samy Cohen (2013), « La « dégauchisation » d’Israël ? Les paradoxes d’une société en conflit », Politique étrangère, 1.

6 Leïla Seurat (2016), « Le Hamas et les djihadistes à Gaza : contrôle impossible, trêve improbable », Politique étrangère, 3.

7 Ibid.

8 Khaled Hroub (2009), « Aux racines du Hamas, les Frères musulmans », Outre-Terre, 2, 22.