Il y a deux semaines, la Cour des comptes publiait une note sur l’amélioration des politiques du logement en France. Avec plusieurs déclarations infondées ou oublieuses des enjeux de notre époque, ses imprécisions tant sur le fond que la forme, ce document révèle l’inquiétant appauvrissement de la réflexion portée par l’État sur le sujet. Mais surtout, il démontre combien la rigueur budgétaire et la consolidation du marché immobilier, lorsqu’elles deviennent des objectifs un peu trop dogmatiques, paralysent l’action publique et la condamnent à la passivité. Une politique du logement ambitieuse nécessite de rompre avec ces dogmes et de repenser les stratégies d’investissement public en matière de logement. Un tel chemin est aujourd’hui proposé par des économistes institutionnalistes ou néo-keynésiens anglo-saxons comme Josh Ryan-Collins.

« Éclairer le débat » ou l’obscurcir ?

C’est la question qu’on est en droit de se poser après avoir lu la note de la Cour des comptes intitulée « Assurer la cohérence de la politique du logement face à ses nouveaux défis », parue le 7 juillet dernier, et qui prétend « éclairer le débat sur les politiques publiques pour lesquelles les questions d’efficacité et d’efficience de l’action publique se posent avec acuité ». Derrière cette phrase, passons sur le fait qu’il aurait été plus utile de souligner à quel point notre pays est aujourd’hui touché par une crise du logement sévère et polymorphe, qui abîme le quotidien et hypothèque l’avenir de millions de Français, surtout des jeunes générations.

Mais c’est surtout l’argumentaire développé par la note qui pose question. Il ne faut pas chercher bien loin pour y trouver des énoncés problématiques. Page 4, on y lit par exemple que : « les fondamentaux de la politique du logement, élaborés il y a plus de cinquante ans » n’ont guère changé depuis et « ne correspondent plus aux réalités de la France de 2023 ». Vraiment ?

Affirmer que la politique du logement est un objet monolithique et inerte depuis plusieurs décennies tendrait à souligner son inadaptation aux enjeux actuels de notre société. Dresser un tel constat permet de plaider pour la suppression de certains dispositifs, jugés désuets ou redondants.

Or cette affirmation est fausse. Les politiques de logement ont considérablement évolué depuis les années 1970. Certes, on peut imaginer que derrière cette phrase, ce sont certaines lignes budgétaires structurantes qui sont pointées, comme la création d’un régime d’aides à la personne (prêts d’accession à la propriété, prêts locatifs aidés dans le parc social, prêts conventionnés, aides personnalisées au logement) en 1977. Pour autant, de multiples et coûteuses évolutions n’ont cessé de voir le jour dans d’autres domaines de la politique du logement, des années 80 à aujourd’hui. Quid des innombrables dispositifs de défiscalisation des investissements locatifs, perlés entre les années 1980 et 2010 (Périssol, Robien, Scellier, Duflot, Pinel), et qui représentaient un manque à gagner fiscal de plus d’un milliard d’euros en 2022 ? Quid de la création de l’ANRU, et du budget de fonctionnement du NPNRU, porté à 12 milliards d’euros depuis 2021, dont 1,2 milliards versés directement par l’État ? Quid de l’évolution des dépenses d’hébergement, passées de 2% à 15% des dépenses de la politique du logement entre les années 1980 et aujourd’hui, et qui représentent aujourd’hui plus de 5 milliards d’euros par an ? Quid même de la politique interministérielle de la ville, développée entre les années 80 à 2000, dont le coût annuel en matière de logement n’est certes « que » de 500 millions d’euros en 2023, mais dont ceux, transverses (en matière d’urbanisme, de politiques de proximité et de cohésion sociale), dépassent les 35 milliards d’euros ? Prétendre que les politiques de logement sont figées dans leurs intentions ou leurs équilibres économiques depuis les années 1970 est au mieux problématique.

Page 6, on y lit ensuite que « le contraste est fort entre une politique dont la conception et les moyens restent marqués par les années 1970 [sic], autour de priorités comme la reconstruction et la résorption de l’habitat insalubre, et les réalités de la France d’aujourd’hui qui ont largement évolué ». Cette affirmation justifierait de revenir sur les objectifs de résorption de l’habitat insalubre et de démolition-reconstruction, accusés ici sans détour d’être d’une autre époque.

Or s’il est indéniable que l’habitat insalubre a fortement régressé et que pour des raisons socio-urbanistiques et écologiques, la rénovation des logements est aujourd’hui souvent préférée aux démolitions-reconstructions, comment peut-on affirmer une telle énormité pour autant ? Les rédacteurs de cette note ont-ils compris les objets sociaux des deux agences nationales que sont l’ANAH et l’ANRU, par ailleurs créée en 2004 ? Ont-ils à l’esprit qu’encore aujourd’hui, selon la Fondation Abbé Pierre, plus de 2 millions de personnes vivent dans des logements très dégradés en France ? Qu’en cette décennie 2020, environ cinquante opérations de résorption de l’habitat insalubre concernant 15 000 à 20 000 logements sont toujours menées chaque année ? Qu’entre 2014 et 2030, le NPNRU se fixe encore pour objectif de démolir 110 000 logements identifiés comme insalubres ou aux mauvaises conditions d’habitabilité en France ? Savent-ils que notre pays compte aujourd’hui plus de 100 000 copropriétés dégradées ? Il y a une certaine légèreté à considérer que la démolition-reconstruction et la résorption de l’habitat insalubre constituent des « enjeux des années 70 ».

Plus loin, un propos encore plus confus est développé, avec des liens de causalité étranges voire franchement baroques, qui confirment une méconnaissance profonde de ces politiques, de leurs enjeux, de leurs objectifs ou même de leur bilan, comme avec ce paragraphe, cité verbatim : « Le trop grand nombre d’objectifs assignés à la politique du logement ne permet pas de tous les atteindre. S’y ajoute l’idée d’un parcours résidentiel – entre parc social et privé, statut de locataire et de propriétaire – des ménages à mesure que s’accroissent leurs ressources, devant permettre d’augmenter le nombre de logements offerts en rendant leur prix plus accessible. Au total, on constate un habitat de résidences individuelles dispersées et un parc de logement social particulièrement étendu ». Là encore, on est désemparé face au raisonnement. Non seulement les ménages, en déménageant du parc locatif social ou privé vers celui en accession, ne contribuent pas nécessairement à une baisse des loyers, régis par des mécanismes bien moins fluides (fixité des loyers du parc social, IRL stabilisant ceux du parc privé, etc.) qu’une simple « loi de l’offre et de la demande ». Mais surtout, quel rapport ici entre la diversité des politiques du logement, le parcours résidentiel des ménages d’une part et l’étalement urbain de l’autre ? Quel rapport également entre la part que représente le parc social dans le parc total de logements et sa dispersion spatiale ?

Ce sont ensuite des dispositifs plus spécifiques de la politique du logement qui sont passés au crible par la Cour, avec une étonnante tendance à déconsidérer systématiquement ceux introduisant davantage de régulation ou de coercition face au jeu du « marché », et à l’inverse à légitimer ceux faisant actuellement l’objet d’un sous-investissement chronique. Concernant les politiques d’encadrement des loyers actuellement développées dans un nombre croissant de métropoles françaises, est ainsi affirmé que : « Dans son bilan sur l’encadrement des loyers à Paris en 2020, l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP) relève que cette modération a un effet limité sur les loyers ». Or c’est méconnaître leur principe même, qui consiste justement à fixer un plafond correspondant aux niveaux de loyers déjà pratiqués dans un territoire donné, avec pour objectif de limiter leur augmentation à venir. Il est donc évident que l’encadrement des loyers n’allait pas faire drastiquement baisser ces derniers. En réalité, c’est seulement sur le long terme que les effets d’un tel dispositif seront mesurables.

Autre exemple, avec cette affirmation sur les politiques d’aide à la rénovation énergétique des logements des ménages, page 20, selon laquelle : « La transition du CITE au dispositif MaPrimeRénov’, administré par l’ANAH (…) s’est réalisée dans des conditions satisfaisantes ». Affirmer cela revient à considérer que les politiques actuellement menées par l’État en matière d’aide des ménages à la rénovation thermique de leurs logements seraient adéquates et suffisantes. Or ce n’est l’avis de personne. Les dysfonctionnements persistants du dispositif MaPrimeRénov’ – que ce soit concernant la faible connaissance ou lisibilité de l’aide, la complexité des démarches à entreprendre pour en bénéficier, l’accompagnement technique encore trop souvent défaillant des ménages, les minorations ex-post de montants qui leur avaient été promis et les placent dans une situation financière périlleuse, ou surtout la faible capacité de MaPrimeRénov’ à permettre une rénovation globale des logements (seulement 66 000 rénovations globales pour 670 000 gestes individuels au total, soit moins de 10% des actes de rénovation entrepris) – ont été pointés du doigt à d’innombrables reprises, de 2021 à aujourd’hui.

Pour finir cette trop longue liste, la Cour présente un tableau récapitulatif des instruments de politique du logement étonnamment lacunaire, sans qu’on sache d’ailleurs s’il s’agit juste d’un tableau des instruments fiscaux – et dans ce cas, les outils juridiques qui y figurent n’en relèvent pas – ou de l’ensemble des instruments de politiques publiques – et dans ce cas, il en manque beaucoup !

Dans les outils fiscaux, elle oublie la taxation de l’héritage, dont une grande partie concerne des biens immobiliers résidentiels, et qui est pourtant au cœur du débat actuel sur les inégalités patrimoniales croissantes en France, soulevé par Thomas Piketty, Lucas Chancel et Gabriel Zucman. Dans les outils juridiques, elle résume les règles du code de la construction et de l’habitat (CCH) à de simples « normes d’habitat et de construction », alors que ces dernières touchent aussi au droit de la copropriété, qui relève lui-même pour partie du code des assurances, également absent du tableau, malgré les réformes de la loi Hamon de 2015 et leurs conséquences en matière de droit des assurances habitation. La Cour omet aussi de mentionner les instruments de régulation des locations touristiques, qui figurent au code du tourisme et non de l’urbanisme, pourtant adoptés par un nombre croissant de collectivités et faisant actuellement l’objet d’une proposition de loi attendue, dont l’examen a par ailleurs été ajourné sine die par l’Assemblée nationale il y a deux mois.

Plus grave encore, la Cour oublie de mentionner les coûteux rachats d’actifs et effacements de dette au bénéfice de puissants acteurs du logement (promoteurs, gestionnaires de logements non-ordinaires comme les EHPAD), à l’image des 3,5 milliards d’euros engagés il y a deux mois par la Caisse des Dépôts pour racheter les programmes de construction neuve invendus de promoteurs ou encore des 600 millions d’euros engagés il y a cinq mois pour effacer la dette d’Orpéa, qui gère 20 000 lits d’EHPAD en France, à l’issue du scandale provoqué par la publication des Fossoyeurs par Victor Castanet.

Au final, ce sont donc beaucoup (trop) d’oublis ou de raccourcis qui sont commis et qui, étonnamment, tendent toujours à souligner le caractère coûteux ou inadapté des politiques du logement et rarement leurs mérites, tout en passant opportunément sous silence les dépenses pharaoniques de l’État relevant de ce qu’on pourrait appeler, avec euphémisme, la « socialisation des risques et pertes » des acteurs privés.

Gouverner « à distance » ou pas du tout ?

Une deuxième question posée par cette note porte sur la place que l’État entend prendre dans la conduite des politiques du logement. En effet, depuis 1982 en France, un processus de décentralisation des politiques publiques locales est à l’œuvre. S’il est communément admis que ce processus a permis une amélioration de l’efficacité administrative de ces politiques grâce à un traitement au plus proche du terrain, « décentralisation » ne doit pas pour autant rimer avec « retrait de l’État ».

Il serait irréaliste et dangereux de penser que l’État aurait pour unique vocation de « gouverner à distance », pour reprendre l’expression de Renaud Epstein, et d’être le simple arbitre des bonnes pratiques et intentions de collectivités locales laissées seules à la manœuvre, auxquelles incomberaient l’initiative, la mise en œuvre et la responsabilité du « service après-vente » des politiques du logement. Au contraire, ces politiques appellent une intervention forte et structurante de l’État, tant du point de vue législatif, réglementaire et de l’harmonisation des objectifs fixés localement, que de la mise à disposition d’une ingénierie technique appropriée aux besoins des collectivités.

Et pourtant, à la lecture de cette note, on pourrait presque en douter. Selon ses rédacteurs, « les interventions de l’État devraient être resserrées autour d’objectifs stratégiques et d’interventions lors de crises de grande ampleur : à l’État de fixer les perspectives générales, d’assurer la solidarité entre territoires et d’exercer sa mission de contrôle des collectivités territoriales ; à ces collectivités de définir et mettre en œuvre ces politiques ».

À une échelle plus fine, la décentralisation des politiques du logement pose également de nombreuses questions dans la façon dont elle est envisagée, notamment en ce qui concerne leur budget et le partage des charges financières. Ainsi, en matière de politiques d’hébergement, la Cour estime par exemple que : « La responsabilisation des acteurs pourrait inciter au partage du paiement des astreintes en matière de DALO [droit au logement opposable], qui sont le plus souvent à la charge de l’État, alors même que les leviers pour y répondre sont la plupart du temps partagés entre bailleurs sociaux et collectivités ». Là encore, il est inouï d’imaginer que l’État puisse se décharger de sa responsabilité de fournir une solution de logement aux ménages qui en font la demande, et ce d’autant plus que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, inscrite au Préambule de la Constitution de 1946, a valeur constitutionnelle.

Enfin et surtout, faut-il rappeler à quel point l’État maîtrise encore un large contingent de logements dans le parc social, qu’il pourrait utilement mobiliser pour loger les publics DALO ? Chaque préfet dispose par exemple d’un droit de réservation de 30% du total des logements de chaque programme HLM. Or en dehors de l’Île-de-France, seule une petite proportion des attributions au titre du contingent préfectoral ont bénéficié aux ménages DALO (moins de 11% en 2019). Il serait utile de commencer par là. Déjà en 2009, dans un rapport intitulé « Droit au logement, droit du logement », le Conseil d’État révélait que la gestion du contingent préfectoral était très imparfaite, car beaucoup de préfectures ne connaissaient même pas le volume de logements sur lequel s’exerçait leur droit de réservation. Encore en 2018, le dernier bilan national DALO soulignait que les droits de réservation de l’État n’étaient pas mobilisés voire même identifiés dans tous les départements.

On le voit ici, l’argumentaire développé par la Cour semble systématiquement militer en faveur d’un repositionnement de l’État, amené au mieux à devenir juge de la politique du logement sans en être partie.

La « cage d’acier » de la rigueur budgétaire

Au final, le plus grave dans cette note est sans doute son parti pris de défendre à tout prix une réduction des dépenses publiques liées au logement, au point d’en faire une raison totalisante, sans se donner la peine de chercher à comprendre les raisons pouvant en justifier des augmentations ponctuelles, ni souligner à quel point la politique du logement rapporte plus à l’État qu’elle ne lui en coûte.

En premier lieu la Cour a recours à ce savoureux syllogisme qui consiste à considérer que puisque la politique du logement coûte cher à l’État dans un contexte budgétaire contraint et que ses résultats sont globalement insuffisants, son financement devrait être revu à la baisse. Pas un seul instant n’est laissée ouverte la possibilité que c’est précisément parce que la politique du logement est sous-dotée pour certaines de ses missions qu’elle ne remplit pas correctement tous ses objectifs.

Ensuite, la Cour estime que les objectifs de la politique du logement devraient être priorisés, « entre maintien des loyers modérés dans le parc privé et production d’une offre locative neuve aux rendements attractifs ; maximisation du nombre de constructions neuves et concentration des moyens publics sur les zones tendues ; offre au plus grand nombre de ménages modestes de la possibilité d’un logement social et mixité dans ce parc ; ciblage des aides sur les populations qui en ont le plus besoin et simplicité des barèmes des aides ; lutte contre l’étalement urbain et la surdensité ». Au-delà du fait que certains de ces dilemmes ont déjà été résolus, avec l’extinction annoncée du dispositif Pinel en 2024 par exemple, c’est méconnaître le secteur du logement et ses réalités en France que de considérer que toutes ces questions appellent une réponse binaire. En France, de nombreuses politiques publiques comme le logement social ou les allocations logement avaient justement fait leur preuve en proposant une réponse nuancée, « ni tout blanc, ni tout noir ».

Dans le logement social par exemple, le modèle généraliste, à mi-chemin entre les modèles universaliste et résiduel, prétendait « remettre l’église au milieu du village » en offrant la possibilité à plus des deux tiers des ménages français, y compris les classes moyennes voire une partie des classes moyennes-supérieures, de se loger dans un logement PLUS, en faisant un objet apprécié et légitimité par une large partie de la population. Cette vision, déjà remise en question par la loi ELAN votée en 2018 sous le premier mandat d’Emmanuel Macron, est aujourd’hui encore plus mise à mal. Quant au resserrement du nombre de bénéficiaires des allocations familiales, versées uniquement aux ménages les plus précaires depuis 2014, il a participé à nourrir le sentiment que cette politique publique était désormais uniquement une politique d’aide, alors qu’elle nourrissait d’autres objectifs communément reconnus auparavant, comme la cohésion familiale ou la natalité. Ainsi, leur suppression pure et simple serait sans doute facilitée aujourd’hui, en ce qu’elle serait davantage plébiscitée, et ce, alors même que la natalité, en chute libre en France depuis 2014, est en passe de tomber en dessous des 1,8 enfants par femme.

En fait, la Cour ne semble pas souhaiter entendre cette réalité toute simple selon laquelle les politiques du logement sont aussi un puissant outil de cohésion sociale et démocratique. Enferrée dans son objectif de réduction des dépenses, elle considère que la meilleure politique publique est encore celle qui ne coûte rien ou peu, au risque de réduire sa portée et son sens. C’est en tout cas clairement ce qu’on comprend à la page 4 lorsqu’est conseillé « un recentrage des efforts (ie. des dépenses) des politiques du logement vers les publics les plus défavorisés ».

Plus spécifiquement concernant les politiques du logement social et des aides au logement, l’objectif de résidualisation (le fait de restreindre leur accès aux fractions les plus modestes de la population, souvent mal-logées ou non-logées) ou de rétrécissement de leur champ est clairement affirmé à la page 26 : « Il importe de recentrer les dispositifs de la politique du logement sur les publics les plus défavorisés et d’optimiser l’occupation du parc social en zones tendues » et « il apparaît nécessaire de mettre en œuvre un ciblage sur les aides les plus efficaces ».

Alors que la Cour constate elle-même plus haut dans la note, que le parc social est aujourd’hui complètement saturé et que c’est cet état de fait qui conduit à emboliser le parcours résidentiel des ménages, elle propose ainsi de traiter le mal… par le mal ! Il est surtout intéressant de noter que cette préconisation se fait à rebours des politiques publiques actuellement menées par certains pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas) qui, comme Matthieu Gimat l’a montré, après avoir expérimenté cet objectif de résidualisation dans le sillage du right to buy thatchérien de 1980 et jusqu’aux années 2010, en reviennent aujourd’hui et tentent de redévelopper leur parc public.

Ainsi, au-delà de la posture commode à adopter, consistant à prôner un malthusianisme budgétaire de bon ton et à tancer systématiquement les administrations publiques pour leur mal-gestion, c’est bien la vue de l’esprit de toujours considérer la rigueur budgétaire comme preuve de bonne gestion que la Cour devrait quitter. À ce sujet, on peut encore questionner l’honnêteté de sa méthode. En effet, s’il est facile de souligner à quel point la politique du logement coûte cher à l’État, il serait a minima judicieux d’indiquer également combien elle lui rapporte. Si la Cour est prompte à rappeler qu’elle « mobilise, toutes administrations confondues, 38,2 milliards d’euros en 2021, soit 1,5% du PIB, une part deux fois plus importante que la moyenne de l’UE », aucune mention n’est faite des recettes. Or selon ces mêmes comptes du logement 2021, face à ces 38 milliards d’euros, l’État a perçu 88 milliards d’euros de prélèvements dans ce secteur, qui est donc largement excédentaire. Surtout, ce montant n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, en hausse de 14% en 3 ans, de 2018 à 2021.

Questionner les dogmes néoclassiques

Ainsi, c’est surtout l’absence de réflexion sur le fonctionnement du marché du logement, les stratégies d’investissement public en la matière, et leur valeur économique, sociétale et humaine de long terme, qui mérite ici d’être pointée et débattue.

En économie, le logement n’est pas un bien comme un autre. Ce n’est pas un bien pur et parfait au sens où des économistes néoclassiques comme Arrow et Debreu l’entendent. Le foncier sur lequel il se situe, et qui détermine une part considérable de sa valeur vénale, est une ressource chroniquement rare (sa quantité est limitée), inélastique (on ne peut pas en « créer » en réponse à un surcroît de demande) et non-homogène (il existe des terrains mieux placés que d’autres, dont les prix sont plus élevés en raison de leurs caractéristiques hédoniques, comme une localisation centrale ou stratégique, bien desservie en transports, proche d’aménités recherchées comme des espaces verts ou une offre d’emploi pléthorique ou avantageuse). En outre, la valeur de certaines de ses qualités comme sa localisation ne peut être « détachée » de lui, même en instaurant des dispositifs de dissociation foncière comme les OFS, souvent perçus à tort comme ayant cette capacité en France.

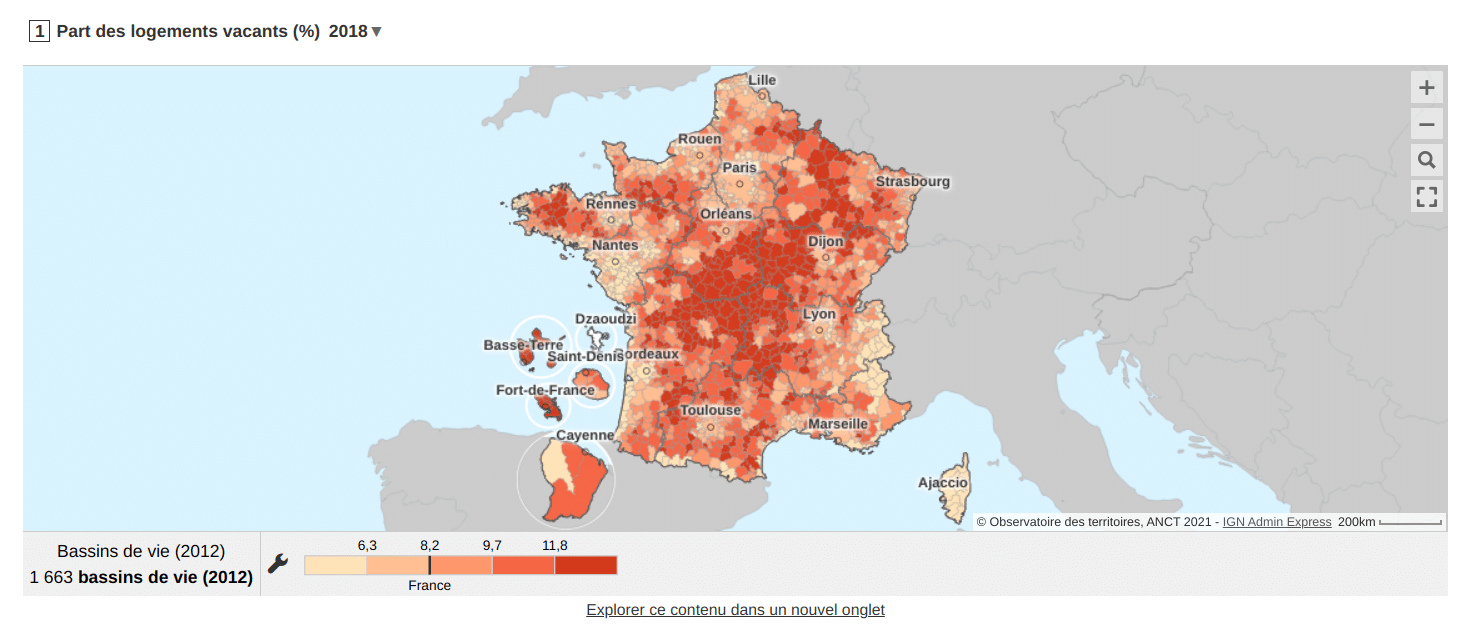

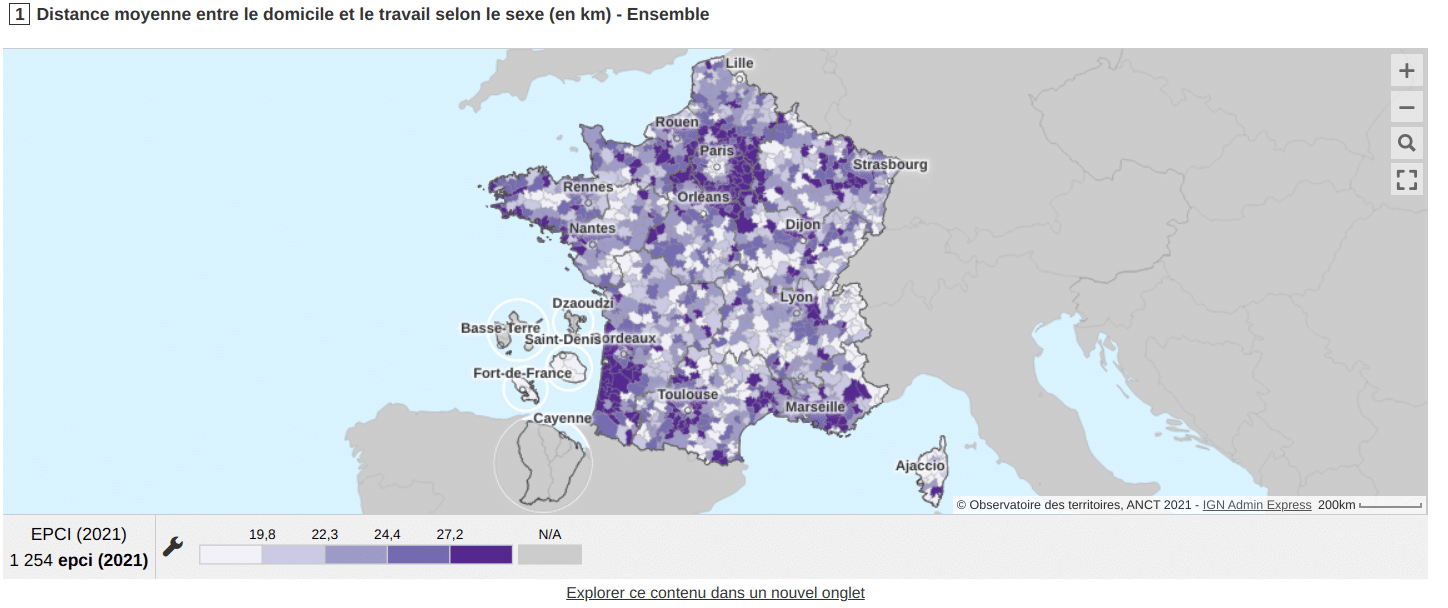

Concrètement, cela signifie non seulement que l’offre de foncier est particulièrement inélastique dans les territoires où son usage est majoritairement ou totalement affecté, mais par conséquent aussi que l’« offre agrégée de m² de logement » est également très inélastique, même en considérant la possibilité de densifier à la marge l’emprise bâtie au sol ou de surélever les immeubles existants. En résumé, l’offre de logement est très peu réactive à une pénurie provoquée par un surcroît de demande. Cela signifie également que plus la demande de logement augmente, moins le foncier a la même valeur en fonction de là où il se situe et de la rareté d’une telle localisation, a fortiori si on observe un « spatial mismatch » entre quartiers résidentiels et quartiers d’activité économique, et une compétition accrue pour accéder aux logements proches de l’emploi et des opportunités. Et de fait, les différences de prix du foncier n’ont cessé de s’accroître depuis 25 ans en France, particulièrement entre l’Île-de-France, les grandes métropoles et le reste du pays, produisant une hiérarchie des prix immobiliers beaucoup plus inégalitaire qu’auparavant.

Surtout, parce qu’il est chroniquement rare, le foncier est particulièrement vulnérable aux pratiques d’accaparement et de monopolisation. C’est à raison que Winston Churchill utilisait cet aphorisme en 1909 : « le monopole de la terre n’est pas un simple monopole. C’est de loin le plus puissant des monopoles. Il est durable et le plus souvent, les autres formes de monopoles et de rentes dans nos économies en découlent ».

Par ailleurs, le logement est un bien immeuble, profondément hétérogène et complexe de par ses caractéristiques et ses qualités (sa surface, son niveau de confort, son nombre de fenêtres, ses vues, son exposition ou non à des nuisances sonores, son aménagement intérieur, etc.). Leur caractère hédonique, et la mesure selon laquelle il est appréhendé comme tel ou non par les différents vendeurs et acheteurs, est variable. Dans un tel contexte, la démarche consistant à faire correspondre un prix « objectif » à des valeurs subjectives sur un marché est quelque peu périlleuse, sinon fallacieuse. C’est en tout cas la raison pour laquelle les valeurs des marchés immobiliers sont si fluctuantes et compliquées à déterminer.

Le logement est en outre un bien durable selon la nomenclature de Cooper. Ses coûts de production sont donc appelés à être amortis sur la longue durée. Par ailleurs, il s’échange sur un marché où la transparence de l’offre et de la demande, bien que récemment considérablement améliorée en France par des systèmes d’information comme DV3F ou la plateforme SeLoger, est loin d’être totale. C’est donc un bien qui a des coûts de production (construction), de transaction financiers (droits notariaux) ou informationnels (asymétries d’informations entre vendeur, acheteur et agent immobilier lors de la vente) considérables. Ces caractéristiques ne sont pas des défaillances du marché en soi (« market failures »), mais des propriétés qui lui sont intrinsèques. Elles n’ont pas vocation à disparaître.

Ainsi, croire que le « marché » du logement peut fonctionner correctement dans un contexte néoclassique de concurrence pure et parfaite est une hérésie absolue. Au contraire, dans un marché où l’offre est si inélastique et si imparfaitement révélée, une hausse même mineure de la demande de logement ne mène pas à une hausse de l’offre, comme dans des marchés ordinaires de biens et services. Elle mène plutôt à une hausse des prix immobiliers, et éventuellement aussi des loyers, si la demande s’accroît aussi sur le marché locatif et sauf si les loyers sont régulés.

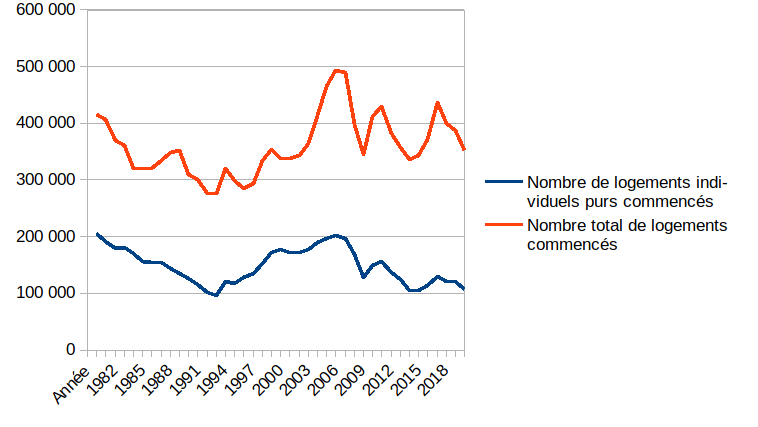

En ayant ces réalités économiques en tête, on peut dès lors constater à quel point les politiques publiques des quarante dernières années se sont fourvoyées. Comme l’a montré Josh Ryan-Collins, subventionner la demande de marché en finançant massivement l’accession à la propriété et, pire encore, la (multi-)propriété d’investissement, a été une énorme erreur. Cela a conduit à la création d’un immense goulot d’étranglement financier, avec une explosion du surcroît de liquidités – et donc de la demande agrégée de m2 – cherchant à se placer dans une offre dont il était pensé qu’elle augmenterait mécaniquement alors qu’elle est inélastique, limitée et surtout fragmentée, c’est-à-dire constituée d’un stock de logements siloté selon des caractéristiques géographiques, typologiques et hédoniques propres, qui contribuent à former non pas un marché du logement monolithique, mais une infinité de « micro-marchés du logement » entre lesquels la demande ne circule pas nécessairement.

Ce phénomène entraîne inévitablement une hausse des prix des logements beaucoup plus rapide que les revenus, mais surtout des inégalités croissantes de prix immobiliers selon les territoires et de patrimoine selon les ménages, au bénéfice d’un nombre limité de ménages aisés, qui génèrent à leur tour une plus grande demande de logements en tant qu’actifs d’investissement. Ce mécanisme a été très bien mis en lumière par l’Inspection générale des finances et le CGEDD, dans une note de 2019 sur le dispositif d’investissement locatif Pinel et ses défaillances. Plus de 50% des logements en ayant bénéficié sont détenus par des ménages du dernier décile de revenus.

Ce cercle vicieux ne pourra pas être rompu sans une intervention considérable de l’État, sonnant un retour de tout ou partie du parc dans un secteur administré, c’est-à-dire un secteur où le logement redevient un bien plus égalitairement réparti, moins excluable et surtout moins rival, selon la matrice de Samuelson.

Repenser la valeur des investissements publics dans le logement

Parce que le fonctionnement actuel du marché du logement contribue à exacerber sa nature rivale de bien privé, parce que les inégalités de patrimoine et de pouvoir d’achat immobilier entre ménages et la concentration des investissements financiers dans la terre et la pierre – désormais plus que jamais considérées comme des actifs stratégiques par les agents économiques et les ménages, comme l’ont montré Étienne Wasmer et Alain Trannoy – n’ont cessé de se renforcer au cours des dernières décennies, et parce que le logement est évidemment un bien de première nécessité – étant entendu que les ménages ayant un toit sur la tête feront tout pour le garder, quitte à sacrifier tous leurs autres postes de dépenses autres qu’alimentaires auparavant –, il est urgent que la puissance publique le ramène vers le champ des biens communs, en investissant dans des politiques de développement du parc social et en construisant ou rénovant massivement le parc existant pour accroître sa qualité et son accessibilité.

Or partout dans le Monde, comme l’ont montré les travaux de Keith Jacobs, Leilani Farha ou Raquel Rolnik, les gouvernements ont conduit des politiques exactement inverses. Les ressources et investissements ont été réduits et l’engagement des gouvernements à la fois nationaux et locaux a été globalement plutôt minimisé.

À l’heure où Outre-Manche et Outre-Atlantique, nombre d’économistes néo-institutionnalistes ou néo-keynésiens comme Josh Ryan-Colinns ou Mariana Mazzucato, dans ses travaux sur les politiques publiques à mission (« mission-oriented policies ») ou dans sa récente note co-écrite avec Leilani Farha intitulée « The right to housing », montrent à quel point les grandes politiques d’équipements publics (construction ou réhabilitation de logements sociaux, opérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire, etc.) sont vouées à être déficitaires à court terme mais rapportent à la puissance publique à long terme, à travers les multiples externalités positives engendrées, ne faudrait-il pas cesser de considérer le logement sous un angle budgétaire aussi étriqué, contraint et surtout statique que celui proposé ici par la Cour des comptes ? Les bilans des grands investissements publics et parapublics doivent-ils seulement prendre en compte les coûts engagés à l’instant T, lors de la réalisation dudit équipement, sans intégrer d’une manière plus dynamique les bénéfices futurs attendus des opérations ? Ces externalités positives, dont les effets multiplicateurs permettent par exemple de limiter les dépenses publiques dans d’autres domaines comme la santé (liées au coût sanitaire considérable du mal-logement) ou le retour à l’emploi (en raison du « spatial mismatch », de la précarité ou de l’inadéquation du statut d’occupation des ménages qui ne favorise pas leur insertion sur le marché du travail), ne constituent-elles pas des amortissements budgétaires à part entière, qui méritent d’être comptabilisés ?

Les travaux de Mariana Mazzucato démontrent en tout cas à quel point le marginalisme néoclassique – théorie selon laquelle c’est l’utilité marginale d’un bien qui détermine sa valeur et non l’inverse – ne fonctionne jamais en tant que raisonnement économique sous-tendant des politiques publiques d’investissement infrastructurel lourdes. Comme elle le résume : « Depuis les années 1980, les réponses des gouvernements à la crise du logement peuvent ainsi être comprises comme suivant une approche de « rafistolage ex-post du marché » plutôt que de « façonnage ex-ante du marché ». Cette approche curative limite dramatiquement les ambitions, la coordination et la responsabilité des politiques publiques ».

Le logement, qui influe si fortement sur la qualité de vie quotidienne des gens, leur santé physique et psychique, leur niveau de développement intellectuel, leur espérance de vie, leur capacité à s’insérer professionnellement et à entreprendre, la vigueur de leur cercle social, leur participation à la vie politique de la cité, et donc aussi l’IDH et le PIB de nos pays, a-t-il vocation à être systématiquement enfermé dans des équilibres comptables étriqués, quand bien même ils ne seraient pas fallacieux comme nous l’avons montré ici ?

N’est-il pas plutôt cette « marchandise impossible » décrite par Christian Topalov qui, en raison de ses coûts considérables, n’a pas vocation à être rentable, ne l’est d’ailleurs souvent pas plus pour ceux qui le produisent que pour ses habitants, mais appelle plutôt une intervention massive et renouvelée de l’État ? Le tout récent rachat à milliards de logements des opérations de promotion immobilière qui ne trouvaient pas preneur par CDC Habitat et Action Logement, qui fait suite à d’innombrables opérations de rachat similaires depuis un siècle et demi en France et dans le Monde, ne nous le prouve-t-il pas ? Et même à supposer que le malthusianisme budgétaire des politiques du logement ait un sens en matière de finances publiques ou de développement économique, pourquoi seul le contribuable devrait-il en payer le prix ?