Échec de la rénovation urbaine ? Défaut d’implication parentale ? Responsabilité des jeux vidéo ? Les émeutes du début de l’été 2023 ont donné lieu à la réactualisation de vieux débats sur les causes des violences observées, sans qu’aucune explication pertinente ou solution réelle n’émerge vraiment. De même, les plateaux médiatiques ont généralement opposé les tenants d’un nouveau tour de vis sécuritaire à ceux qui voient dans ces émeutes et pillages des révoltes contre un ordre social injuste. Pour le sociologue Daniel Bachet, professeur émérite à l’université d’Evry-Paris-Saclay, ces analyses posent toutes de sérieux problèmes. Selon lui, les émeutes sont avant tout la conséquence de l’emprise de la société de marché sur nos vies, l’espace et notre psyché. Sans remise en cause profonde de l’ordre économique, l’expérience de la « violence inerte de l’ordre des choses » amènera inéluctablement à de nouvelles flambées de violences urbaines.

Les « émeutes urbaines » de la fin du mois de juin 2023 et les violences qui les ont accompagnées, à la suite de la mort de Nahel Merzouk à l’âge de 17 ans, se sont étendues sur tout le territoire, des centres-villes de grandes agglomérations aux communes plus petites. Contrairement aux émeutes de 2005, un certain nombre de lieux et de symboles ont été visés : mairies, écoles, services publics, bibliothèques, domiciles d’élus. Des jeunes gens et des jeunes filles de 11 à 25 ans ont été impliqués et parmi eux, un tiers étaient des collégiens.

Ne pas amalgamer toutes les formes de violence

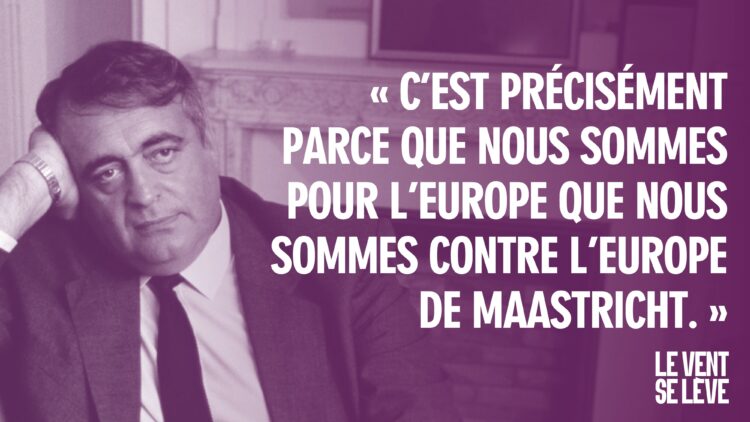

Il semblerait en tout cas que les quartiers populaires ne soient dignes d’intérêt pour un certain nombre de commentateurs que lorsqu’ils sont le théâtre de déchaînements de forte intensité. En focalisant l’attention sur les images de voitures incendiées et de vitrines brisées, la grande majorité des médias paraît opter pour une réponse sécuritaire tout en laissant dans l’ombre les déterminants socio-économiques et idéologiques de ces violences. L’illusion selon laquelle il serait possible de venir à bout des « violences urbaines » sans refonder les structures économiques et politiques existantes reste tenace. Le pouvoir de l’hégémonie au sens de Gramsci n’est-il pas de conformer un imaginaire majoritaire et d’y imposer sa manière de voir et de juger ?

En tant que catégorie d’appréhension du réel, la violence n’existe qu’à l’état virtuel. Tout dépend de qui la commet et aux dépens de qui elle est commise. Selon les cas, elle sera reconnue ou déniée comme telle. Ainsi en va-t-il de la « violence urbaine » dont les zones d’habitat populaire seraient non seulement le théâtre mais également le foyer.

La ségrégation spatiale est rarement appréhendée pour ce qu’elle est fondamentalement : la matérialisation territoriale d’une ségrégation sociale inhérente à des sociétés de plus en plus inégalitaires et violentes.

Malgré l’existence des travaux pionniers comme ceux du philosophe Henri Lefebvre concernant les liens qui unissent les questions urbaines et les problèmes sociaux, la ségrégation spatiale est rarement appréhendée pour ce qu’elle est fondamentalement : la matérialisation territoriale d’une ségrégation sociale inhérente à des sociétés de plus en plus inégalitaires et violentes. L’espace, dans ses dimensions physiques et sociales au sein d’une société hiérarchisée contribue à la construction socio-psychique des groupes sociaux et « l’habitat contribue à faire l’habitus » comme l’a bien montré Pierre Bourdieu :

« Le quartier stigmatisé dégrade symboliquement ceux qui l’habitent, et qui, en retour, le dégradent symboliquement puisque, étant privés de tous les atouts nécessaires pour participer aux différents jeux sociaux, ils n’ont en partage que leur commune excommunication ». (La misère du monde, 1993)

Dès lors, on peut comprendre que le tir mortel d’un policier sur un adolescent ait pu déclencher des processus sociaux violents prenant des formes allant de la rébellion contre l’autorité institutionnelle à la déprédation de commerces et de bâtiments jusqu’au vol de marchandises. L’agression mortelle d’un adolescent vivant dans une « cité sensible » est en effet vécue comme une étape supplémentaire dans la disqualification sociale des plus stigmatisés. C’est ce vécu collectif inscrit dans les structures mentales qui peut produire simultanément des affects puissants d’animosité, de vengeance ou de désespoir.

En revanche, d’autres types d’actes délictueux relèvent d’une délinquance organisée par des bandes ou des gangs. Ceux-ci profitent de faits divers meurtriers pour déployer, sur le modèle du clan et de l’occupation des territoires, les pulsions les plus agressives en vue de rendre légitimes leurs intérêts matériels issus des trafics de drogue et de perpétuer le maintien de l’ordre social nécessaire à toutes sortes de commerces illégaux. Selon certains spécialistes, ces illégalismes font même système. Il y a déjà 25 ans, le magistrat Jean de Maillard rappelait ainsi que :

« La délinquance des pauvres, qu’on croyait improductive, est désormais reliée aux réseaux qui produisent le profit. Du dealer de banlieue jusqu’aux banques de Luxembourg, la boucle est bouclée. L’économie criminelle est devenue un sous-produit de l’économie globale, qui intègre à ses circuits la marginalité sociale ». (Un monde sans loi, 1998).

Comment comprendre la psyché des émeutiers ?

Néanmoins, si des jeunes délinquants veulent « se faire de la thune », par exemple en revendant les biens pillés, comme ils l’affirment souvent eux-mêmes, les références à un « manque de dignité » ou à une « absence de valeur et d’estime de soi » ne sont pas, à elles seules, des explications suffisantes pour comprendre les passages à l’acte. Comment être digne si l’on vit dans l’indignité de l’invalidation ? Comment être reconnu si l’on n’est personne ? Il faut toujours un statut économique ou un fondement matériel pour étayer les valeurs. Sinon, le risque est grand de sombrer dans un discours purement idéaliste car déconnecté des conditions réelles d’existence des situations de pauvreté et de marginalisation.

C’est pourquoi, afin d’éviter tout malentendu sociologique, il est toujours utile de rappeler que s’il n’y a pas de lien direct de cause à effet entre la situation de pauvreté et les actes délictueux, les sentiments d’humiliation, de colère ou de ressentiments ne surgissent pas ex nihilo. Ils affectent toujours en priorité celles et ceux qui sont rassemblés dans les lieux de relégation sociale. Une fois enfermés dans des espaces qui ne font qu’empiler les problèmes sociaux et les actes délictueux, les comportements et les affects peuvent varier sur une palette très large : fatalité et acceptation d’emplois précaires, de petits boulots, de stages sans perspectives d’emplois, mais également participation active à des trafics de drogue et à d’autres modalités illégales d’insertion. Ces sphères licites et illicites ne sont d’ailleurs pas hermétiques : à l’intersection des deux, on trouve par exemple la volonté d’un certain nombre de jeunes issus de quartiers populaires de devenir des “influenceurs” vendant toutes sortes de biens et services à leurs abonnés.

Bien entendu, si les déterminismes communs aux quartiers relégués pèsent sur les actions des jeunes, chacun dispose aussi de sa propre idiosyncrasie, issue des hasards de sa vie et de son libre arbitre. Tout jeune, bien qu’appartenant à un groupe qui homogénéise ses manières de penser et de faire, fait des rencontres qu’il est le seul à avoir faites et traverse des situations qu’il est le seul à avoir vécues. Il peut alors arriver un moment où ces affections prennent le pas sur le vécu commun aux quartiers populaires, au point de le faire diverger du groupe. « Il s’en est sorti » est en général le propos fétiche de la doxa qui sous-estime les conditions de possibilité de cette sortie.

Au-delà de ces déterminants sociaux des violences urbaines, certains auteurs y voient aussi une forme d’expression, parmi d’autres, d’une frustration ou d’une rancœur issue du poids de l’histoire et de l’immigration. La psychologue Malika Mansouri par exemple a étudié les processus psychiques déclenchés par le vécu contemporain post-colonial des adolescents en articulation avec le passé inégalitaire de leur filiation. Selon ses travaux, la subjectivité propre à ces individus est issue tant de dimensions pulsionnelles que de dimensions historiques, sociales et politiques.

Or, la toute-puissance du fait colonial dans l’espace et dans le temps conduit à la déconsidération systématique des vagues d’immigration les plus récentes. Le temps passé ne permet pas aux individus originaires des anciennes colonies d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire d’accéder à plus de reconnaissance, comme ce fut le cas pour les autres « immigrés » d’Europe du Sud ou de l’Est même si ces derniers ont été également sujets à ostracisme, propos et attitudes xénophobes. Ces jeunes en difficulté doivent donc faire face à une forme de « chosification » ou de « désubjectivation », c’est-à-dire de réduction de leur individualité à une « nature » dont ils ne sauraient s’échapper, de la part de nombreux policiers, voire chez certains enseignants. Déjà difficilement supportable au quotidien, celle-ci leur devient insupportable à l’heure de l’adolescence et « chaque nouveau mort devient (alors) l’incarnation d’un ancêtre dont la mort réelle et/ou subjective n’a pas été réparée ».

Les conditions sociales des émeutes

Si le mépris et la réduction à une origine – réelle ou supposée – perçue péjorativement existent depuis longtemps, l’accroissement des tensions dans les « quartiers » est directement lié à l’aggravation du délitement social depuis une quarantaine d’années. Les mutations du capitalisme depuis les années 1980 ont multiplié les formes d’abandon et de destruction du tissu social : accroissement de la pauvreté et des inégalités, déclassement d’une part grandissante de la population, disparition de nombre d’emplois qualifiés suite à la désindustrialisation, faiblesse de l’Education nationale, absence d’une authentique éducation populaire capable de répondre au défi de la déliaison des jeunes avec les institutions… Ces nouveaux pauvres ne sont plus directement connectés avec les pratiques des catégories ouvrières et employées d’autrefois, syndiquées et travaillant en entreprise ou dans des services publics, car le monde du travail s’est profondément transformé. Le dénuement matériel et la peur du chômage conduisent ainsi les populations les plus fragiles à occuper des emplois presque toujours précaires et mal rémunérés.

Ces nouveaux pauvres ne sont plus directement connectés avec les pratiques des catégories ouvrières et employées d’autrefois, syndiquées et travaillant en entreprise ou dans des services publics, car le monde du travail s’est profondément transformé.

Au-delà de causes strictement matérielles et liées au travail, l’impossibilité pour les habitants des quartiers populaire de mener une vie sociale pleine et cohérente est également liée à un cumul sans fin de problèmes permanents : éducation au rabais en raison d’un manque de moyens matériels et d’enseignants, désertification des services publics et de la Sécurité sociale, soumission des quartiers-ghettos et d’une part des jeunes de ces quartiers aux économies parallèles, développement des intégrismes religieux professant un islam à caractère politique, parfois sous-estimés par les élus locaux, etc. Par ailleurs, la suppression de la police de proximité et l’influence grandissante de syndicats policiers de plus en plus en phase idéologique avec l’extrême-droit ont durci les rapports entre la jeunesse des « quartiers » et la police, qui est souvent une des dernières formes de présence de l’Etat dans ces espaces.

Une responsable de formation, Sylvie, qui a vécu dans la cité des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis) pendant 24 ans, et qui a participé à de nombreux projets de réhabilitation s’inscrivant dans le cadre de la politique de la ville nous faisait part de ses analyses :

« Un coup, on injecte du fric pour réhabiliter quelques logements, un coup, on détruit une barre de logements pour répartir la population dans d’autres quartiers, un coup, on met en place des « zones franches » pour favoriser le commerce de proximité, un coup, on fixe un quota de logements sociaux dans les villes pour favoriser la mixité sociale. »

« Toutes ces mesure partent peut-être de bonnes intentions mais, au fond, cela ne change pas vraiment la vie des gens dans les cités et on en voit aujourd’hui l’inefficacité ; quand on entasse de la misère avec de la misère, quand on n’entretient pas au quotidien le cadre de vie, quand on ne permet pas aux gens de pouvoir vivre dignement de leur travail, quand l’école faillit et que les écoles et les collèges ressemblent plus à des maisons pénitentiaires qu’à des espaces d’élévation intellectuelle, bref, quand on traite les gens comme des chiens, ils se comportent comme des chiens ».

Concernant les « cités », cette responsable de formation ajoutait :

« Les cités, aujourd’hui, c’est comme la tuberculose au 19ème siècle, tant que ça reste concentré dans les cités, tout le monde s’en fout. Seulement, un jour, ça déborde, ça contamine les autres citoyens et là, on se dit qu’il faudrait bien faire quelque chose… Aujourd’hui, ça déborde dans les centres commerciaux, dans les bâtiments publics, les mairies, les écoles, les transports… Hélas, la frange de la bourgeoisie éclairée du 19ème siècle n’a pas fait de rejetons à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui. Tant qu’on ne traite pas le problème globalement, tant qu’on laisse les gens dans la pauvreté en les rendant responsables de leur malheur, la maladie évoluera vers la pandémie ».

A la lueur de ce type de témoignage, il convient de ne pas tomber dans un jugement à caractère moral : ni excuser, ni condamner mais comprendre. D’une certaine façon, le modèle économique dominant, outre les conséquences dont nous donnons quelques exemples, façonne aussi un imaginaire social dont la consommation et la marchandise sont les paradigmes centraux. Ainsi, à l’autre bout de l’arc sociologique, parmi les franges de la population les plus appauvries et marginalisées, il n’est pas surprenant que les agents de cette économie parallèle soient mus par le désir de « l’argent facile ».

Le modèle économique dominant façonne un imaginaire social dont la consommation et la marchandise sont les paradigmes centraux. Parmi les franges de la population les plus appauvries et marginalisées, il n’est pas surprenant que les agents de cette économie parallèle soient mus par le désir de « l’argent facile ».

Cette délinquance ne vaut ni plus ni moins que celle des cols blancs, car le capitalisme financiarisé parvient à coloniser de très nombreux esprits dans toutes les classes sociales. Les bandes mafieuses sont également le produit du capitalisme sous sa forme actuelle, où règnent la concurrence et les affrontements pour gagner des parts de marchés ou des territoires à « rentabiliser ». Le modèle économique en vigueur aujourd’hui est devenu le prototype de la manière d’être au monde (esprit de calcul, utilité et instrumentalité). Du côté de nombreux agents dominants comme des dominés eux-mêmes, ne s’agit-il pas en priorité de faire du « business » ? Aussi, ne serait-il pas hasardeux de penser, comme certains ont pu le déclarer, que les émeutiers, dans leur globalité, soient porteurs d’un mouvement visant à subvertir les règles du système capitaliste ? Peut-on vraiment qualifier de « révolte sociale » un mouvement très hétérogène dont une bonne part des agents ne donnent pas de sens politique à la portée de leur action ?

Limites et impasses des politiques de la ville

Refusant de remettre en cause le nouveau paradigme économique qui a créé les conditions du chaos récemment observé, nos élites politiques ont préféré répondre par des « politiques de la ville ». Apparues dans les années 1970-80, celles-ci s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle le « contenant spatial » ou le « cadre de vie » permettraient d’améliorer considérablement les conditions matérielles d’existence des populations en difficulté et marginalisées. Sauf que voilà : il n’y a pas de lien direct entre le « cadre de vie » (environnement et bâti d’un milieu) et le « mode de vie » lié aux revenus, aux patrimoines et aux statuts. Penser que l’on peut simplement aménager et réhabiliter les quartiers pour transformer la vie sociale des habitants, c’est laisser dans l’ombre le mode de production capitaliste qui s’incarne dans les politiques du logement, du travail et de l’emploi. Les déficiences de l’espace physique et du cadre de vie ne sont pas directement à l’origine des troubles sociaux. Si tel était le cas, il suffirait de « recoudre le tissu urbain » ou de « réparer la banlieue » comme l’ont proposé de nombreux architectes et aménageurs urbains.

Comment expliquer alors que des espaces publics réaménagés à grands frais aient été le théâtre d’affrontements de plus en plus violents en particulier dans les années 1980 et 2000 ? De même, les références à la « mixité sociale », comme solution miracle à la paix dans les quartiers, relèvent d’une méconnaissance certaine de la vie sociale. Comment un rapprochement spatial réussirait-il, à lui seul, à gommer les distances sociales ? Ce rapprochement est vécu généralement comme angoissant, voire comme une promiscuité intolérable, du point de vue de catégories de résidents que tout oppose.

Penser que l’on peut simplement aménager et réhabiliter les quartiers pour transformer la vie sociale des habitants, c’est laisser dans l’ombre le mode de production capitaliste qui s’incarne dans les politiques du logement, du travail et de l’emploi.

Jetant le bébé avec l’eau du bain, certains responsables politiques, comme Eric Zemmour, Eric Ciotti ou Jordan Bardella, ont conclu de cet échec des « politiques de la ville » qu’il fallait arrêter de dépenser des sommes démesurées pour les quartiers défavorisés. Selon eux, ces derniers bénéficieraient en effet d’une pluie d’argent public non méritée et sans effets. Qu’en est-il réellement ? Les milliards dépensés dans ces quartiers sont-ils engagés pour résoudre les problèmes structurels d’emploi, de qualification et de scolarisation des jeunes ? Ou bien est-il plutôt question de saupoudrage en vue d’atténuer les divisions et les hiérarchisations qui séparent les citadins dans l’espace urbains ?

Quand on pense aux investissements de l’Etat dans les quartiers prioritaires, on fait souvent référence au programme national de rénovation urbaine (PNRU), conduit entre 2004 et 2020 et reconduit jusqu’en 2024 sous l’acronyme de NPNRU. Ces deux plans visent à reconfigurer l’urbanisme dans les grands ensembles, en particulier le logement. Il est souvent fait référence aux 45,2 milliards d’euros de travaux et d’interventions qui ont eu lieu dans le cadre du PNRU. Mais ce chiffre n’est pas révélateur de l’effort public qui a été fourni pour les banlieues. Un financement important (20,5 milliards) a été apporté par les organismes HLM, donc essentiellement par les locataires du parc social, via leurs loyers. Le deuxième apport (11,7 milliards) a été financé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), dont les fonds proviennent du 1 % logement, une taxe qui pèse sur la masse salariale et que les entreprises sont tenues de verser pour participer à l’effort de construction. Les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements, régions) ont participé pour un montant de 9,6 milliards d’euros et 3,6 milliards d’euros ont été versés par d’autres organismes comme l’Etat, l’Europe, ou d’autres institutions publiques.

La puissance publique ou parapublique a donc versé directement une vingtaine de milliards d’euros pour un plan qui s’est étalé sur près de 20 ans, soit un peu plus d’un milliard d’euros par an. A titre de comparaison, rappelons que le gouvernement a consacré 5 milliards d’euros en 2020 pour le plan « France Relance aux ruralités » post-Covid. Comme l’a souligné le journaliste Vincent Grimault, les « banlieues » sont loin d’être les seuls territoires à bénéficier de mesures spécifiques. Par ailleurs, la réforme de la géographie prioritaire de 2014 a fait basculer plusieurs quartiers de petites villes rurales en Quartiers prioritaires de la ville (QPV). La politique de la ville concerne désormais aussi bien l’hypercentre de la petite ville de Guéret, dans la Creuse, que certaines communes de Seine Saint-Denis.

Sans doute faut-il préciser que les opérations du PNRU ont été portées par une agence nationale qui a imposé un modèle identique un peu partout sur le territoire. Une course aux financements et aux chantiers s’est mise en place entre les communes, ce qui a laissé peu de place pour des projets alternatifs à la démolition et pour l’expression des habitants. Les hauts fonctionnaires ont ainsi décidé de l’essentiel, les habitants n’ayant été consultés que sur le choix de la couleur des boîtes aux lettres.

Pierre Bourdieu, dans La misère du monde, a parfaitement décrit la genèse de la construction politique de l’espace. Celle-ci s’est construite au cours du temps par la confrontation et la concertation entre les hauts fonctionnaires de l’Etat, les agents des groupes financiers et des banques, directement impliqués dans la vente de crédits immobiliers avec les mandataires des collectivités locales et des offices publics. Cette politique du logement s’est mise en place à travers la fiscalité et les aides à la construction et a accompagné les évolutions de la rente foncière urbaine et des loyers. En entraînant la gentrification de nombre de villes, cette politique a déplacé les catégories sociales les moins solvables vers les banlieues, où les prix du sol et des logements sont beaucoup plus faibles. En favorisant la construction de groupes homogènes à base spatiale (Bourdieu) la politique sélective du logement a donc contribué à la dégradation des grands ensembles, puis au retrait de l’Etat et des services publics.

A défaut de refonder les politiques publiques et de les orienter massivement vers le logement, le travail, l’éducation et l’emploi, ce sont les marchés qui continueront à imposer leurs règles en amplifiant leurs effets sociaux délétères sur les banlieues et les quartiers populaires.

Ainsi, à défaut de remonter vers les racines des problèmes sociaux, eux-mêmes produits de la reconfiguration de l’espace par le capitalisme néolibéral, les politiques de la ville apparaissent comme des « dramaturgies urbaines » qui ont pour finalité de « dissoudre » (et non résoudre) le problème du clivage social accru entre riches et pauvres au moyen d’une approche spatialisante déconnectée des origines réelles des maux des « banlieues ». Les mesures gouvernementales qui relèvent du « politiquement correct » et les commentaires les plus conservateurs de type sécuritaire n’apportent aucune solution aux problèmes des violences dans les cités dès lors qu’elles ne s’attaquent pas au modèle économique dominant ni aux structures sociales qui le soutiennent. A défaut de refonder les politiques publiques et de les orienter massivement vers le logement, le travail, l’éducation et l’emploi, ce sont les marchés qui continueront à imposer leurs règles en amplifiant leurs effets sociaux délétères sur les banlieues et les quartiers populaires.

De la même façon que réduire les problèmes de violence et de ségrégation au seul registre de l’urbanisme conduit à des solutions illusoires, invoquer la « responsabilité parentale » ou celle des réseaux sociaux comme l’a fait Emmanuel Macron n’aboutira à rien. Si certains usages abusifs des écrans ou certains comportements parentaux peuvent certes être critiqués, ils ne sont que les dérivés de situations plus structurelles et profondes. Pénaliser des parents et des familles monoparentales pour leur « irresponsabilité » ne ferait que redoubler les mécanismes de dépossession et d’exclusion. Quant aux réseaux sociaux, il y a bien eu un effet catalyseur permettant aux jeunes des cités de se donner des lieux de rendez-vous pour fomenter des troubles. La responsabilité n’en incombe pas pour autant à la technologie ni aux écrans par eux-mêmes mais au paradigme économique qui investit leurs usages.

Démanteler le règne du marché

Si le gouvernement et une grande partie du spectre politique se refusent à regarder les problèmes en face, c’est qu’il est bien plus aisé de pointer du doigt l’urbanisme, les parents ou les écrans que de changer de régime économique. La « violence inerte de l’ordre des choses », selon la formule de Pierre Bourdieu, est bien celle qui bénéficie aux classes dominantes. Ce sont les mécanismes implacables des marchés guidant les politiques publiques qui conduisent à sélectionner les populations et à les rassembler dans des lieux de relégation sociale. Les marchés sont considérés comme de gigantesques algorithmes qui servent à établir les prix du logement, des loyers, des salaires mais également des établissements d’enseignement. Or, laisser au marché le soin de générer des prix pour déterminer les choix sociaux, c’est créer une société dans laquelle les écoles et les hôpitaux des quartiers défavorisés restent délabrés alors que les vitrines des magasins des grandes villes sont chatoyantes et allumées nuit et jour.

Laisser au marché le soin de générer des prix pour déterminer les choix sociaux, c’est créer une société dans laquelle les écoles et les hôpitaux des quartiers défavorisés restent délabrés alors que les vitrines des magasins des grandes villes sont chatoyantes et allumées nuit et jour.

De plus, dans une société autoritaire et inégalitaire, les marchés associés aux algorithmes constituent des procédés souples et insidieux pour contrôler les populations, prévenir les illégalismes des « classes dangereuses » et accentuer la répression si nécessaire. Le pouvoir de l’hégémonie est de passer sous silence cette violence sourde mais puissante au profit de la seule violence « condamnable », celle qui, individuellement ou collectivement, est le fait des dominés. Du point de vue des catégories dominantes, l’alternative consiste à prévenir pour ne pas avoir à réprimer ou à réprimer pour ne plus avoir à prévenir. La violence condamnable des dominés est la seule à devoir figurer officiellement au centre des préoccupations, à faire l’objet de la réflexion et à constituer la cible des actions.

D’où la nécessité d’identifier d’autres alternatives en faveur des catégories dominées et de leur émancipation. Cela suppose de sortir de la tyrannie des marchés, de redéfinir les mesures de la « valeur » et de ne plus réduire celle-ci à des prix et à des taux de rentabilité financière. La refondation des marchés et la socialisation des productions et services essentiels sont les conditions pour sortir d’un capitalisme qui marginalise et qui contrôle les populations les plus fragiles. La volonté politique de créer les institutions d’une réelle démocratie économique et sociale tient à la force symbolique et au désir du plus grand nombre. C’est cette volonté collective qui est en mesure de changer les règles du jeu et de remonter jusqu’aux déterminants de la violence inerte des choses.