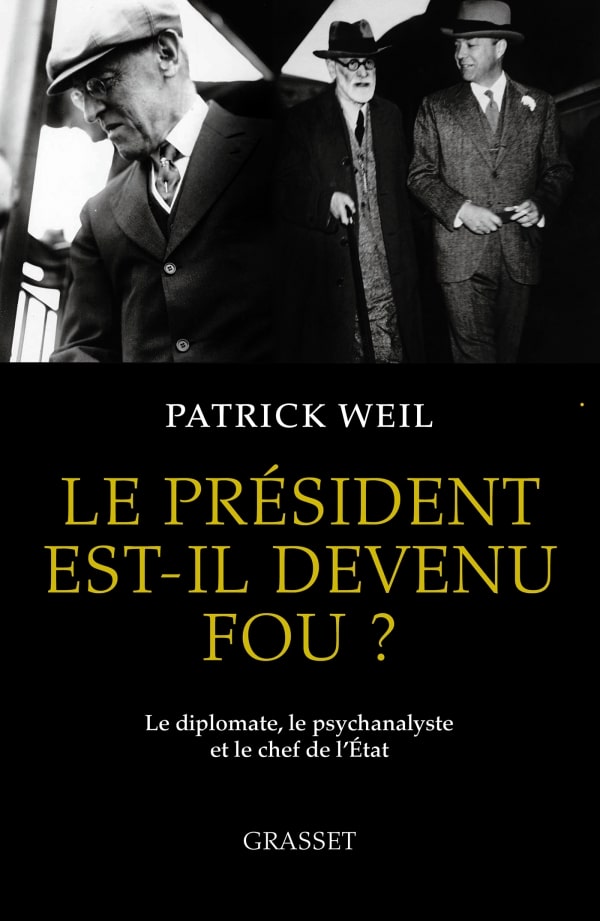

Le traité de Versailles est souvent considéré en France comme l’archétype d’une paix imposée par les vainqueurs sous la forme d’un diktat insupportable pour les vaincus, et justifiant dès lors la revanche de ces derniers. Dans cette histoire, les Français, et Georges Clemenceau le premier, tiennent le mauvais rôle : celui du gagnant, qui cherche à humilier son voisin et à l’asphyxier au prix de réparations inacceptables. Et si tout cela n’était qu’un mythe ? Cette lecture culpabilisatrice, initiée par le britannique John Maynard Keynes et instrumentalisée par Adolf Hitler pour susciter un sentiment revanchard au sein de la société allemande, est en tout cas remise en cause par un essai historique : Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l’État. Son auteur, Patrick Weil, est politologue et historien, directeur de recherche au CNRS et Visiting Professor à l’université de Yale, spécialiste de l’immigration, de la citoyenneté et de la laïcité. Dans cet entretien, il nous présente ce dernier ouvrage documenté. L’auteur y mêle l’histoire du diplomate américain William Bullitt à celle de la biographie psychologique du président Wilson écrite par Bullitt et Sigmund Freud, dont il a retrouvé par hasard le manuscrit originel. Surtout, l’auteur nous invite à réévaluer notre lecture de cet événement historique décisif dans l’histoire du XXe siècle, et à interroger notre système politique présidentiel, en proie à la « folie » de nos dirigeants. Entretien réalisé par Léo Rosell.

LVSL – Votre ouvrage est particulièrement riche, notamment parce qu’on y lit plusieurs livres en un seul. Vous partez d’une biographie du diplomate américain William Bullitt, pour livrer en même temps l’histoire de la biographie du président Wilson qu’il a écrite avec Sigmund Freud. Dans quelles circonstances avez-vous découvert ce manuscrit originel et comment ces deux histoires se sont-elles articulées ?

Patrick Weil – Ce livre provient d’un hasard. J’enseigne à l’université de Yale, aux États-Unis, depuis 2008. À l’été 2014, avant de reprendre mes cours, je tombe dans une librairie d’occasion new-yorkaise sur la biographie de Wilson publiée à la fin de l’année 1966 par William Bullitt et Sigmund Freud.

Quand j’étais encore étudiant, j’en avais lu la traduction française publiée en poche en 1967. Ce livre m’avait beaucoup plu. Freud avait tenté un portrait psychologique d’un président américain de grande importance. Nombreux sont les citoyens qui essaient de comprendre la personnalité de leurs dirigeants parce qu’ils pressentent que celle-ci a une importance dans la conduite des affaires du pays. Freud l’avait fait avec les acquis de la psychanalyse et j’avais trouvé cette tentative très intéressante.

J’achète donc cet ouvrage d’occasion en anglais pour six dollars, je l’ouvre et j’y retrouve le nom du colonel House, le principal et plus proche conseiller de Wilson pendant sa présidence et son représentant à la conférence de la paix à Paris en 1919. House y avait noué une amitié avec Georges Clemenceau, et j’avais trouvé leur correspondance dans les archives de Yale, alors que je préparais la publication des Lettres d’Amérique de Clemenceau, un ouvrage sorti il y a deux ans.

J’ai recherché une correspondance entre House et Bullitt sur le site de la bibliothèque de Yale et je me suis alors rendu compte que toutes les archives de Bullitt s’y trouvaient. Dans ces archives, il y avaient des boîtes concernant le manuscrit avec Freud. Je m’empresse de les commander, je trouve des textes manuscrits de Freud, des entretiens passionnants de Bullitt avec les plus proches collaborateurs de Wilson. Quelques semaines plus tard, je tombe sur le manuscrit original, qui n’était pas mentionné comme tel dans les archives de Yale. Je le compare avec le texte publié et constate qu’il a été corrigé ou caviardé trois-cents fois.

À ce moment-là, j’aurais pu me contenter de rendre publique l’existence de ce manuscrit, mais je me suis dit qu’il y avait un véritable travail d’historien à effectuer, pour résoudre cette énigme : comment avaient-ils écrit le manuscrit originel ? Et surtout, pourquoi ce manuscrit originel avait-t-il été autant modifié, pourquoi des passages essentiels avaient-ils été supprimés ?

Après avoir travaillé plusieurs mois dans les archives personnelles de Bullitt, dans les archives de Wilson, de ses plus proches collaborateurs et biographes, je me suis rendu compte que la seule façon de résoudre cette énigme était de prendre comme fil conducteur la biographie de William Bullitt, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il avait été, pendant la Première Guerre mondiale et durant la négociation du traité de paix un proche collaborateur de Wilson, avec des missions assez extraordinaires, comme auprès de Lénine à seulement vingt-six ans, à l’issue de laquelle il obtient un projet de cessez-le-feu de la guerre civile russe, dont Wilson ne prend même pas connaissance.

Quelques semaines plus tard, à la lecture du projet de traité de Versailles, Bullitt démissionne de la délégation américaine, puis, il produit un témoignage au Sénat. Après avoir côtoyé Wilson et avoir cru en cet homme, comme un jeune peut croire en un dirigeant politique qu’il admire, il en était profondément déçu. Wilson était parvenu à attirer à lui toute la gauche intellectuelle américaine. Il apparaissait comme très progressiste, voulant instaurer une paix mondiale juste et la fin des empires. La déception de Bullitt était donc à la mesure de l’espoir que Wilson avait créé en lui.

Après avoir rompu avec lui, il publie un roman sur la haute bourgeoisie de Philadelphie qui révèle ses qualités de romancier et se vend à 200 000 exemplaires. Mais Bullitt reste obsédé par Wilson. Il veut comprendre la défaillance de cet homme. Il se lance dans une pièce de théâtre à travers laquelle il se livre à une étude psychologique de Wilson. C’est alors qu’il se rend à Vienne pour consulter Freud pour une psychanalyse personnelle. Durant les séances d’analyse, il est certain qu’ils parlent ensemble de Wilson. La pièce est très bien reçue par les lecteurs de la Corporation des théâtres de Broadway mais n’est pas jouée, à cause du scandale qu’elle aurait provoqué.

Freud se dit alors prêt à écrire quelque chose sur Wilson à condition que Bullitt lui apporte des faits vérifiés, des témoignages et qu’ensuite ils écrivent ensemble. C’est ainsi que commence cette aventure de l’écriture à quatre mains de la biographie de Wilson par Sigmund Freud et William Bullitt.

Trois ans plus tard, Bullitt rend visite à Freud pour lui parler d’un projet de livre sur la diplomatie. Freud lui avait dit qu’il avait envie d’écrire sur Wilson. Bullitt lui propose d’insérer un texte dans son livre. Freud se dit alors prêt à écrire quelque chose sur Wilson à condition que Bullitt lui apporte des faits vérifiés, des témoignages et qu’ensuite ils écrivent ensemble. C’est ainsi que commence cette aventure de l’écriture à quatre mains de la biographie de Wilson par Sigmund Freud et William Bullitt.

LVSL – Vous avez dit que William Bullitt avait eu des fonctions extraordinaires pour son âge. Pourriez-vous revenir sur son parcours et sur l’importance qu’il a pu avoir sur la politique internationale de son pays, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide ?

P. W. – Bullitt descend d’une famille protestante qui s’est enfuie de Nîmes au moment des guerres de religion, au XVIIe siècle. En arrivant aux États-Unis, son ancêtre prend le nom de Bullitt, qui est la traduction de son nom français, Boulet. Cette famille se lie par la suite à celle de George Washington. Son ancêtre crée la ville de Louisville dans le Kentucky, tandis que son grand-père rédige la charte municipale de Philadelphie.

Sa famille appartient à la haute bourgeoisie conservatrice de Philadelphie, mais une bourgeoisie cosmopolite. Sa mère, issue d’une famille d’origine juive allemande convertie au protestantisme, parle l’allemand et le français, et impose le français à tous les déjeuners. Bullitt parle donc parfaitement français, d’autant plus que sa grand-mère maternelle, une fois devenue veuve, n’a qu’une fille mariée, la mère de Bullitt, et décide de quitter les États-Unis avec ses trois autres filles pour aller vivre à Paris. Tous les étés, avec sa mère, Bullitt prend donc le bateau et traverse l’Atlantique pour aller voir sa grand-mère et ses tantes. L’une d’entre elles se marie en Angleterre et l’autre en Italie. Il se prête donc à une sorte de promenade à travers l’Europe durant son enfance, du fait de ces circonstances familiales. C’est évidemment assez exceptionnel du point de vue de la formation intellectuelle et de la culture, familiale et politique.

Ensuite, admis à Yale College, il y dirige la revue étudiante, fait beaucoup de théâtre et devient un étudiant brillant et charismatique. À la demande de son père, il rejoint la faculté de droit de Harvard, alors qu’il déteste cette discipline. Son père meurt pendant qu’il est encore étudiant et il démissionne aussitôt sans son diplôme de droit. Il se retrouve avec sa mère en Europe le jour du déclenchement de la Première Guerre mondiale, à Moscou, et suivant le périple, à Paris pendant la bataille de la Marne, après la mort de sa grand-mère.

Initialement, il souhaite devenir correspondant de guerre, mais n’y parvient pas et devient alors journaliste. Après avoir réussi à convaincre la femme dont il est amoureux de se marier avec lui, ils partent dans les empires centraux – allemand et autrichien – d’où il ramène au State Department des tas d’informations et des interviews, puisqu’il est à la fois journaliste et, en réalité, espion pour son pays. Le colonel House lui propose alors de travailler au State Department pour le bureau de suivi de ces empires, après l’entrée en guerre des États-Unis. Il suit donc tout ce qu’il se passe en Allemagne et en Autriche, et donne à Wilson l’idée de reprendre dans ses discours ceux des libéraux et des socialistes allemands, pour séduire l’opposition allemande à la guerre.

C’est l’une des premières contributions de Wilson à la cause des Alliés : convaincre l’opposition de gauche allemande de se révolter contre ses dirigeants. Bullitt est d’ailleurs passionné par la gauche européenne et lance une enquête sur l’état des forces politiques en Europe avec l’idée que Wilson pourrait devenir le porte-parole de la gauche européenne, socialiste et même bolchévique pour renverser tout l’ordre impérialiste mondial, dont le centre est évidemment en Europe. Pour Bullitt, la social-démocratie est au XXe siècle ce que le mouvement des nationalités a été au XIXe siècle, à savoir la grande force dirigeante.

Quand il arrive à Paris dans la délégation américaine, on lui confie donc les contacts avec les socialistes. Il devient alors ami de Marcel Cachin et de Jean Longuet. Il est envoyé par les États-Unis comme représentant à la conférence de l’Internationale socialiste à Berne. Il y rencontre les principaux dirigeants sociaux-démocrates d’Europe et, avec le soutien de Cachin, il obtient une motion unanime de soutien à Wilson. Il rentre avec un amendement proposé par l’Internationale socialiste de créer au sein de la Société des Nations (SDN) une assemblée parlementaire qui soit représentative des forces politiques des pays, et non pas simplement des gouvernements. Bullitt cherche à convaincre Wilson qu’en portant cet amendement, il aurait le soutien des forces de gauche européennes mais Wilson ne veut pas en entendre parler, ce qui constitue pour Bullitt une première déception.

Par un remarquable travail diplomatique, il remplit donc pleinement sa mission auprès de Lénine, avant d’être finalement désavoué et abandonné par ceux qui l’avaient envoyé.

C’est à ce moment-là qu’il est envoyé auprès de Lénine avec un ordre de mission soutenu aussi par les Anglais, afin de créer les conditions qui permettraient, avec un cessez-le-feu dans la guerre civile russe, d’inclure les bolcheviks dans la négociation de paix. Non seulement il obtient toutes les conditions demandées, mais il convainc même les bolcheviks de participer au remboursement des emprunts, ce qui n’était pas prévu mais aurait probablement été une demande très forte de la France si Clemenceau avait accepté d’accueillir les bolcheviks dans la négociation. Par un remarquable travail diplomatique, il remplit donc pleinement sa mission auprès de Lénine, avant d’être finalement désavoué et abandonné par ceux qui l’avaient envoyé.

Dès lors, il comprend que Wilson va choisir non pas la stratégie d’alliance avec la gauche européenne, mais la stratégie d’accord avec ses alliés plus classiques que sont Clemenceau et Lloyd George pour arriver, avec un front uni des Alliés en quelque sorte, devant la délégation allemande, pour lui présenter les conditions de la paix.

LVSL – Pour autant, malgré ces désillusions, son parcours de diplomate ne s’arrête pas là…

P. W. – En effet. Lorsqu’il démissionne à la suite de ce désaveu, il cherche une nouvelle vie. Il devient romancier, puis il écrit ce manuscrit avec Freud. Il aurait pu être publié dès 1932, sauf qu’à ce moment-là, Roosevelt gagne les élections présidentielles américaines. La question qui se pose alors est de savoir si les démocrates vont pardonner à Bullitt d’avoir dénoncé le traité de Versailles, d’avoir révélé lors de sa déclaration au Sénat que le secrétaire d’État y était lui-même opposé.

Après quelques péripéties, Bullitt se retrouve à négocier aux côtés de Roosevelt la reconnaissance par les États-Unis de l’Union soviétique, et il y devient le premier ambassadeur de son pays. Cette fois-ci, la déception vient des changements qui ont eu lieu à Moscou. Il avait reçu le respect de Lénine, qui avait dit de lui que c’était un homme d’honneur, mais lorsqu’il découvre son successeur, à savoir Staline, en quelques semaines, il comprend ce qu’est le stalinisme, l’horreur de la persécution des opposants, et du régime de terreur imposé à la société.

Staline bafoue aussi toutes les conditions que les États-Unis avaient mises à la reconnaissance de l’Union soviétique. Bullitt en tire donc un certain nombre de conclusions assez radicales, qui vont le guider pour le reste de sa vie par rapport au communisme. Il considère que c’est une religion qui se développe à la vitesse du cheval au galop et à laquelle il faut à tout prix résister pour sauver le monde libre. Il devient le premier lanceur d’alerte, si l’on peut dire, du State Department vis-à-vis du communisme et du stalinisme, à un moment où il y avait une tendance forte au sein de l’establishment démocrate à concéder, jusqu’en 1945, presque tout à Staline au nom de la lutte contre Hitler.

LVSL – Vous évoquiez à l’instant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, Bullitt rejoint de Gaulle au sein des Forces françaises libres. Pouvez-vous revenir sur cet épisode de sa vie, qui le relie une fois de plus à l’histoire de notre pays ?

P. W. – En 1936, après son expérience en Russie soviétique, il devient ambassadeur à Paris et se trouve directement confronté aux conséquences de la non ratification du traité de Versailles par l’Amérique.

Quand on parle du traité de Versailles, il faut s’imaginer aujourd’hui l’ONU ou l’OTAN sans les États-Unis pour comprendre la situation d’alors. À l’origine, le traité avait été organisé autour des Quatorze points de Wilson et conçu autour d’un schéma qui plaçait l’Amérique au centre de la diplomatie transatlantique et européenne. Une société des nations était créée, chargée de prévenir les conflits, une ONU avant la lettre. En outre, un accord militaire – sorte d’OTAN avant la lettre – prévoyait que les États-Unis et le Royaume-Uni s’engagent à venir militairement au secours de la France si elle était de nouveau attaquée par l’Allemagne.

À partir du moment où, du fait de Wilson, le traité de Versailles n’est pas ratifié par les États-Unis, cet accord spécial de garantie militaire devient caduc et l’Amérique absente de la SDN, c’est tout l’équilibre du traité qui est déstabilisé. En l’absence de l’Amérique, il n’a de Versailles plus que le nom. La France y perd beaucoup, surtout la garantie militaire des États-Unis. Clemenceau a perdu son pari de l’alliance atlantique.

LVSL – Pour préciser ces enjeux du traité de Versailles, à travers votre livre, on découvre le portrait psychique d’un président qui semble devenu, comme le titre l’indique, fou. Ce constat repose sur le fait que Wilson décide au dernier moment de saborder le traité de Versailles alors qu’il en avait été l’un des principaux artisans. Pouvez-vous revenir sur cet épisode de l’histoire qui est encore méconnu ?

P. W. – Wilson rentre à Washington en juillet 1919. Entre le 13 décembre 1918 et le 28 juin 1919, il s’était installé à Paris pour négocier le traité de Versailles créant la SDN. Ainsi, en dehors d’une brève interruption de quelques semaines en février 1919, il passe six mois à Paris, d’où il dirige aussi les États-Unis, ce qui est tout à fait exceptionnel.

Quand il rentre dans son pays, le sentiment anti-allemand est très élevé. Il n’y a donc pas de véritable rejet du traité pour sa « dureté » vis-à-vis de l’Allemagne. En revanche, ce qui inquiète une partie des sénateurs, c’est l’article X du pacte de la SDN, qui prévoit qu’en cas de violation des frontières d’un pays membre, les autres pays membres doivent immédiatement intervenir en soutien. Cela voulait-il dire que les États-Unis seraient directement impliqués si la Russie bolchévique envahissait la Pologne, par exemple ?

On a raconté l’histoire à l’envers en disant que c’étaient les républicains qui avaient empêché la ratification. C’est complètement faux, les Américains comprennent et ressentent bien à ce moment-là que l’échec de la ratification du traité est provoqué par Wilson.

Wilson répond que non, car les conditions d’intervention devant être adoptées à l’unanimité au Conseil de la SDN. Le représentant américain qui y siège détient donc un droit de veto. Le Sénat rappelle alors qu’en cas de déclaration de guerre, Wilson devra respecter la Constitution, c’est-à-dire avoir l’approbation du Congrès. Le président américain est d’accord mais lorsque le Sénat demande qu’une réserve d’interprétation le rappelle dans l’instrument de ratification, Wilson le prend comme une sorte d’humiliation personnelle. Pour cette seule raison, il donne l’ordre de voter contre le traité mentionnant la clause de réserve, alors même que Lloyd George et Clemenceau n’y voyaient aucun inconvénient.

On a raconté l’histoire à l’envers en disant que c’étaient les républicains qui avaient empêché la ratification. C’est complètement faux, les Américains comprennent et ressentent bien à ce moment-là que l’échec de la ratification du traité est provoqué par Wilson.

LVSL – Et il appelle donc à voter contre le traité de Versailles, parce qu’il ne veut pas que soit apposé, à côté de son nom, celui de Cabot Lodge, le leader du Parti républicain au Sénat qui est son ennemi juré…

P. W. – Tout à fait. Pour le comprendre, il faut saisir que Cabot Lodge représente pour Wilson un substitut de son père, à l’égard de qui une rage, une colère, une haine inconsciente ne s’était jamais exprimée. Je montre – ce que n’avaient pas trouvé Bullitt et Freud – combien son père « cruel et pervers », comme en témoignaient deux cousines de Wilson, l’humiliait publiquement quand il était enfant, dans des scènes familiales. Wilson répéta ensuite au fil de sa vie des ruptures douloureuses avec d’une part des amis très chers, d’autre part des figures paternelles lorsqu’il ressentaient qu’ils l’avaient publiquement humilié. Sa haine devenait alors absolument incontrôlable.

Dès lors, quand Cabot Lodge, que Wilson respectait grandement auparavant, se moque publiquement de sa faiblesse vis-à-vis de l’Allemagne après qu’elle a envoyé par le fond le Lusitania, un paquebot sur lequel voyageaient des centaines d’Américains qui périrent, sa haine à l’égard de Lodge devint obsessionnelle. Il interdit même à ses ministres d’assister à des cérémonies religieuses parce que Lodge y était également présent. Il était donc pour lui hors de question d’avoir le nom de Cabot Lodge à côté du sien sur le document de ratification du traité de Versailles.

LVSL – À partir de cet exemple, quel rôle peut jouer la psychanalyse, selon vous, dans l’étude biographique et plus largement dans l’étude de l’histoire ? N’y a-t-il pas dans le même temps un risque à psychologiser les personnalités politiques et leur action ?

P. W. – Ce risque était reconnu par Freud lui-même. C’est dans des conditions particulières qu’il a accepté de faire ce livre. En effet, il est tout à fait exceptionnel de tomber sur un homme, de surcroît un président des États-Unis, qui se confie de façon aussi intime sur ses affects, ses rêves, ses cauchemars, son enfance, à des proches ou des amis qui prennent des notes. Le colonel House, son principal conseiller dictait tous les soirs à sa secrétaire les confidences que Wilson lui avait faites dans la journée. À plusieurs reprises, il n’avait pas dormi de la nuit à cause des cauchemars qu’il faisait par rapport au temps où il était à Princeton. L’un de mes chapitres s’intitule d’ailleurs les cauchemars de Princeton, parce que c’est dans la période où Wilson est président de l’université de Princeton que l’on observe les déséquilibres de la personnalité de Wilson qui vont se reproduire quand il sera président des États-Unis.

Bullitt recueille donc sur Wilson un matériau exceptionnel, unique en son genre, qui permet à Freud, très réservé au départ, non pas de faire une psychanalyse, puisque la psychanalyse implique que la personne soit active pour que les associations avec les rêves soient faites en présence du psychanalyste, mais une analyse psychologique co-écrite avec Bullitt.

LVSL – Vous montrez également que John Maynard Keynes est l’un des premiers à s’interroger publiquement sur la psychologie de Wilson, dans son livre Les conséquences économiques de la paix. Cet ouvrage a joué un rôle important dans l’idée toujours admise aujourd’hui que le Traité de Versailles fut une humiliation inacceptable pour les Allemands, en raison de la cupidité française et de l’obsession prêtée à Clemenceau de détruire l’Allemagne. Comment expliquer une telle analyse de la part de Keynes, et sa persistance jusqu’à nos jours, que votre ouvrage vient remettre en cause ?

P. W. – Clemenceau ne voulait pas du tout détruire l’Allemagne. Il est très réaliste par rapport à l’Allemagne. Sa priorité, c’est l’alliance militaire avec l’Amérique, l’alliance atlantique pour protéger la France en cas d’une nouvelle agression allemande. Il ne s’intéresse que peu aux réparations qui sont en revanche une priorité britannique. Mais Keynes souhaite au maximum camoufler le rôle de l’empire britannique, dans l’imposition à l’Allemagne des réparations très élevées.

Keynes impute à Wilson une lourde responsabilité dans ce domaine quand il accepte soudain de faire payer à l’Allemagne le coût de la guerre. Wilson accepte une requête du général sud-africain Jan Smuts, membre de la délégation britannique qu’il apprécie particulièrement, d’imposer à l’Allemagne ces réparations extraordinairement élevées, qui correspondent au coût de la guerre. Requête que Wilson rejetait catégoriquement quelques jours auparavant au Premier ministre britannique. Keynes se garde bien de mentionner dans Les conséquences économiques de la paix que le président américain a soudain basculé à la lecture d’une note de Smuts, qui est le mentor de Keynes au sein de la délégation britannique. L’économiste ment volontairement par omission.

Cette note de Smuts est révélée quelques mois plus tard dans un livre publié par Bernard Baruch, le conseiller économique de Wilson, furieux de la perversité de Keynes qui rejette la faute des réparations élevées sur Wilson et sur les Français. Keynes s’affole quand il apprend que Bernard Baruch va publier cette note. Il s’indigne, se demande de quel droit il peut faire cela, publier des archives d’État confidentielles, alors que lui-même ne s’était pas privé de révéler des informations confidentielles. La position britannique était d’ailleurs facile à comprendre : si les réparations étaient trop limitées, elles seraient allées en priorité aux deux pays dont les territoires avaient été dévastés matériellement par les Allemands, à savoir la Belgique et la France, au nord-est. Il fallait donc, pour les Anglais, que les réparations soient beaucoup plus élevées pour que soient indemnisés les soldats du Commonwealth, qui sont venus de très loin pour participer à la guerre. La bêtise des Français, comme le dit d’ailleurs l’un des représentants français aux réunions sur les réparations, Étienne Weill-Raynal, qui y a consacré sa thèse, a été de suivre les Anglais dans leur demande.

Ce que décrit Keynes n’est pas ce qui était prévu. Mais il a contribué, en encourageant les États-Unis à la non-ratification du traité, au résultat qu’il avait décrit.

Alors pourquoi le livre de Keynes fait office de vérité ? Baruch l’explique très justement. Keynes avait tort factuellement : le traité permettait de réduire les réparations à la capacité de l’Allemagne de les payer. Clemenceau, les Américains et les Anglais étaient d’accord pour qu’une fois que les opinions publiques, enflammées par l’horreur des exactions commises par les troupes allemandes dans leur retraite, se seraient calmées, les réparations baissent. La France n’était intéressée que par une seule chose, la sécurité accordée par le traité de garantie militaire. À partir du moment où le traité de garantie militaire devient caduc du fait de la non ratification par les États-Unis, dans une sorte d’affolement général, Poincaré va faire des réparations le totem de toute la politique française. Ce que décrit Keynes n’est pas ce qui était prévu. Mais il a contribué, en encourageant les États-Unis à la non-ratification du traité, au résultat qu’il avait décrit. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Bernard Baruch, évoquant l’effet de son « livre pernicieux ». D’ailleurs, il ne le pardonnera jamais à Keynes…

LVSL – Oui, parce qu’en même temps que Keynes transmet un sentiment de culpabilité chez les Anglais et chez les Français, il justifie un sentiment de revanche chez les Allemands, qui joue un rôle dans la montée du nazisme. Si l’on met en parallèle la publication de ce livre de Keynes avec la non-parution de la biographie de Wilson comme elle aurait dû en 1932, comment analysez-vous l’importance de cette « ruse de l’histoire » dans le contexte politique des années 1930 ?

P. W. – C’est une ruse du récit historique, lorsqu’il ne rend pas compte de faits dans la façon dont ils se sont produits et agencés. Et cela s’est produit pour deux moments, deux événements clefs. D’abord lorsque Wilson donne l’ordre aux sénateurs démocrates de voter contre la ratification du traité de Versailles qu’il a lui-même personnellement négocié à Paris où il a résidé six mois en 1919. Wilson avait créé chez les puissances défaites l’illusion d’une paix juste et perpétuelle, puis nourri leur déception et leur colère, en étant incapable de la réaliser.

Wilson fut le principal responsable de sa non-ratification et du déséquilibre immédiat pour le monde qu’elle provoqua. Il a successivement armé de colère les peuples des États ennemis, puis désarmé ses alliés.

Même perçu comme injuste, le traité de Versailles qu’il négocia créait une Société des nations et organisait une sécurité collective avec l’alliance militaire nouée avec l’Angleterre et la France. Wilson fut le principal responsable de sa non-ratification et du déséquilibre immédiat pour le monde qu’elle provoqua. Il a successivement armé de colère les peuples des États ennemis, puis désarmé ses alliés. Il faut le faire. Il avait exactement abouti à l’inverse du principal objectif qu’il s’était fixé, la paix perpétuelle : il avait créé les conditions de la guerre perpétuelle. C’est pour cela que sa personnalité intéressait Freud.

Ensuite, Keynes a une responsabilité immense dans la création d’un sentiment de culpabilité, non seulement en Angleterre mais en France aussi où l’on se sent responsable encore aujourd’hui de la clause des réparations incluse dans le traité de Versailles. Cet ouvrage démontre toutefois que cela ne s’est pas passé comme cela, et qu’il faut donc repenser notre façon de rendre compte du traité de Versailles, et la transmettre d’ailleurs en Allemagne.

Que ce serait-il passé si la biographie de Wilson était sortie en 1932 ? Freud était vivant et, aux côtés de Bullitt, aurait pu défendre ce livre, à la radio, dans les journaux, etc. Ils auraient pu ainsi saisir l’opinion mondiale d’une interprétation plus véridique du traité de Versailles démontrant que le principal responsable du désordre alors en cours en Europe était Wilson lui-même. C’eut été aussi une mise en garde, quelques mois avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, contre la folie des dirigeants. Bullitt croyait depuis le départ que la solution était dans la réconciliation franco-allemande.

Si l’ouvrage est publié si tardivement, c’est parce qu’il craint, à partir de 1945, dans un contexte de guerre froide avec l’Union soviétique et le communisme, que certains passages du livre soient trop défavorables aux États-Unis. Il pense alors que le libéralisme politique ne peut pas résister au communisme et que seule une force sociale comme celle que crée le lien religieux peut résister à une autre idéologie religieuse, qui est celle du communisme, raison pour laquelle il coupe les passages qui pourraient nuire au christianisme. Pour autant, il n’a pas détruit le manuscrit original. Il savait donc bien qu’un jour ce manuscrit serait retrouvé, donc publié, et voilà ce jour venu.

LVSL – Entre temps eut lieu le grand désastre du XXe siècle que l’on pouvait prévoir à travers la prophétie auto-réalisatrice de Keynes, lors de laquelle Bullitt s’engage d’ailleurs aux côtés de la France Libre.

P. W. – Dans un premier temps, jusqu’en 1940, il va d’abord essayer d’aider la France à s’armer d’avions militaires parce que nous sommes très en retard dans la construction d’avions modernes par rapport à l’Allemagne. Avec Jean Monnet, il va mener une opération d’achats de centaines d’avions aux États-Unis. Roosevelt le soutient, jusqu’à se fâcher avec le Congrès et son administration.

Puis, rentré aux États-Unis, il alerte Roosevelt en janvier 1943 qu’il n’est pas nécessaire, dans le cadre d’un soutien légitime à Staline contre Hitler, d’aller jusqu’à lui abandonner l’Europe de l’Est et la Chine. Il n’est pas entendu et s’engage alors dans les Forces françaises libres. De Gaulle l’affecte auprès l’État-major de De Lattre du débarquement en Provence jusqu’à la victoire. Après la guerre, il poursuit sa propre diplomatie en liaison avec De Lattre, d’autres gaullistes de droite et toutes les forces internationales qui luttent contre le communisme.

LVSL – Cette réflexion sur le pouvoir présidentiel et sur la folie potentielle des dirigeants, dictatoriaux mais aussi démocratiques, semble particulièrement pertinente dans la période que nous traversons. Vous concluez d’ailleurs votre ouvrage en estimant qu’« Aujourd’hui, la question posée par Freud et par Bullitt est plus que jamais d’actualité. Comment empêcher une personnalité instable d’accéder et de demeurer au pouvoir, de mener un pays et parfois le monde à la catastrophe ? » Au terme de cette étude passionnante, avez-vous trouvé une réponse à cette question ?

P. W. – Bullitt en était arrivé à dire que quelque soit le président, fou comme Wilson, ou non, comme Roosevelt, le régime présidentiel est nuisible. Il isole le dirigeant politique et comme il est quasi inamovible, le rend irresponsable de ses actes. Bullitt était ainsi devenu partisan, ce qui est rare pour les Américains, d’un régime parlementaire.

Nous devons réorganiser les rapports entre le président et le Parlement pour permettre à ce dernier d’être indépendant, afin qu’il soit un véritable contre-pouvoir. Puisque le président est devenu un pouvoir, et un pouvoir excessif, ce qui n’était pas prévu au départ dans la Constitution de la Ve République.

Si l’on conserve un régime d’élection du président au suffrage universel, la question de savoir comment se prémunir d’une personnalité dont on n’a pas su saisir le déséquilibre est légitime. On fait passer moins de tests aux dirigeants politiques avant de les élire qu’une entreprise à un cadre lors d’un recrutement… Quels pourraient être vis-à-vis du président les garde-fous ? Il y a d’abord la limitation de la durée des mandats, ce qui s’est passé aux États-Unis après les quatre exercices de Roosevelt. Ensuite, on l’a vu dans le cas de Trump, il y a le fait d’avoir un Parlement indépendant, ce que nous n’avons pas en France et ce qui constitue un vrai problème. Nous devons réorganiser les rapports entre le président et le Parlement pour permettre à ce dernier d’être indépendant, afin qu’il soit un véritable contre-pouvoir. Puisque le président est devenu un pouvoir, et un pouvoir excessif, ce qui n’était pas prévu au départ dans la Constitution de la Ve République.

Enfin, il y a d’autres dispositions, qui existent aux États-Unis par exemple au niveau des États, comme le référendum révocatoire. Une procédure vient d’ailleurs d’être intentée contre le gouverneur de Californie, qui compte près de quarante millions d’habitants, ce qui en fait un très grand État. En France, on pourrait imaginer des référendums révocatoires, évidemment avec un certain seuil de signatures à atteindre et dans des conditions exigeantes, pas simplement vis-à-vis du président de la République, mais au niveau de tous les responsables qui détiennent un pouvoir exécutif.

LVSL – À ce sujet, et à l’instar de Wilson, les crises internationales sont propices à la mise en scène d’hommes ou de femmes d’État dans la posture de faiseurs de paix ou au contraire de chefs de guerre. Pensez-vous que l’on peut déceler derrière ce type d’attitude narcissique une forme psychique particulière ?

P. W. – Il y a un rapport à l’usage des mots. Un travail pourrait être fait par des linguistes et des psychologues sur ce sujet. Par exemple, Wilson a un très grand talent oratoire. Or, c’est par les mots, par le verbe, qu’un dirigeant ou une dirigeante séduit son électorat. Mais Wilson avait un rapport particulier aux mots : une fois qu’il les avait prononcés, il fallait que toutes ses actions puissent être rattachées à ce qu’il avait dit. Cela menait parfois à des situations absurdes, puisque dès lors qu’on arrivait à établir un rapport, même totalement alambiqué, il pouvait l’approuver.

D’une certaine façon, avec Emmanuel Macron, c’est un peu l’inverse. Il n’a strictement aucun attachement aux mots qu’il prononce. Cela fut par exemple perceptible au moment du dernier sommet de Versailles sur l’Ukraine, lorsque interrogé sur une chaîne française, il se déclarait pessimiste et la minute d’après sur une chaîne américaine optimiste. Emmanuel Macron veut avant tout séduire son interlocuteur et va donc prononcer les mots que celui-ci veut entendre, sans avoir le moindre attachement à ses propres paroles.

Il y a là un enjeu d’éducation civique à part entière : éduquer à l’usage des mots par le pouvoir.

En ce sens, ce sont deux rapports au langage qui sont particuliers, parce que les individus lambda ont un rapport sain à leurs mots, ils disent en général ce qu’ils pensent, ils disent les choses telles qu’il les ressentent, quitte après à convenir de s’être trompés ou d’avoir changé d’avis. L’inverse de l’attachement absolu ou du détachement total. Ces indices que l’on peut noter mériteraient d’être étudiés par des spécialistes, d’autant plus que c’est par les mots que l’élection se fait, par le rapport à la séduction qu’ils entretiennent. Ce travail d’étude du langage de nos dirigeants nous permettrait de prendre de la distance avec les discours politiques. Il y a là un enjeu d’éducation civique à part entière : éduquer à l’usage des mots par le pouvoir.