Qu’il soit pratiqué dans une salle de sport, devant ses followers Instagram, seul sur son tapis ou même en entreprise, le yoga n’en finit pas de séduire de nouveaux adeptes. En vendant la découverte d’un « soi » intérieur et en promettant d’aider à atteindre une forme de perfection spirituelle et physique, il offre à des millions de personnes l’espoir d’une vie saine et pleinement épanouie. Un horizon que la société ne paraît plus capable d’apporter depuis longtemps. Mais pour Zineb Fahsi, professeure de yoga, cette quête d’un « meilleur soi » n’est rien d’autre qu’une façon de faire accepter son sort à l’individu néolibéral, tout en l’appelant à se dépasser, en particulier au travail. Dans son livre Le yoga, nouvel esprit du capitalisme (éditions Textuel, 2023), elle explique comment cette pratique hindoue a été transformée en vulgaire développement personnel. Extraits.

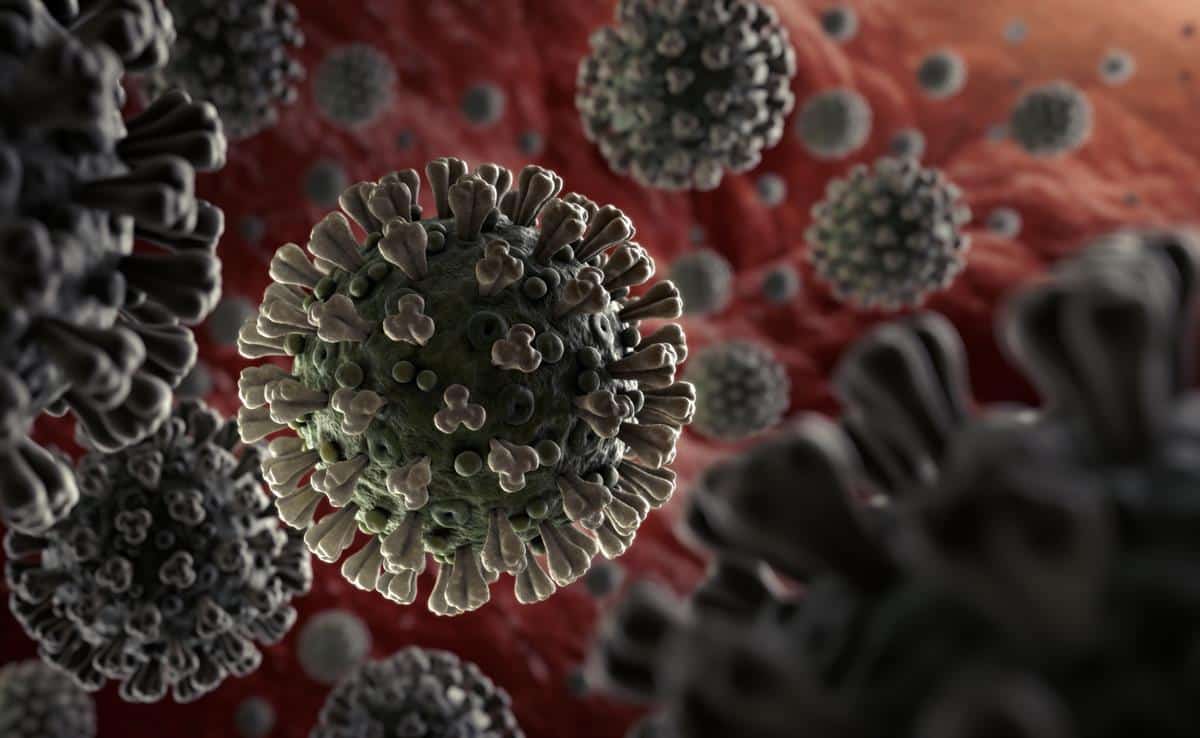

« Manger équilibré, faire du yoga… Même enfermés, on n’aura donc jamais la paix? » Cet article exaspéré de la journaliste Barbara Krief, est publié sur le site de Rue89 en avril 2020, après les quinze premiers jours du premier confinement en France suite à la pandémie de Covid-19. Soulignant la multiplication des injonctions à « profiter » du confinement, à le considérer comme une opportunité pour tendre vers un meilleur soi et apprendre de nouvelles compétences, bref, à faire du confinement un moment productif et épanouissant, cet article est révélateur de la prééminence de la culture du perfectionnement de soi, quelles que soient les circonstances, et bien souvent au mépris de celles et ceux qui n’ont pas le luxe de pouvoir s’adonner au souci de soi. Comme en écho à cet article, une coach new age et professeure de yoga très suivie sur les réseaux sociaux a récemment partagé sur son compte Instagram le faux dialogue suivant : « Moi : “Utilises-tu la crise mondiale actuelle comme un catalyseur pour te propulser vers la meilleure version de toi-même jamais atteinte?” – Eux : “Non.” – Moi : “Ça serait plus cool que tu le fasses.” » Les discours d’auto-perfectionnement sont donc omniprésents dans le milieu du yoga et constituent son nouveau but : devenir une meilleure personne, atteindre une meilleure existence ici-bas par le développement de son plein potentiel, par le biais d’exercices physiques et d’une transformation psychique [1].

Le narcissisme et la compétition, moteurs de la dépression

Ainsi pullulent dans les discours motivationnels de professeurs de yoga, les affirmations positives issues du new age et du développement personnel selon lesquelles les individus seraient dépositaires d’un potentiel infini, disposent de ressources illimitées, ainsi que les exhortations à « être soi-même », à « devenir soi », bref, à s’accomplir, suggérant ainsi qu’être simplement soi ne suffit pas, mais que ce « soi » que l’on doit devenir nécessite un travail personnel. Si les possibilités humaines sont infinies et que le plein potentiel de l’individu est illimité, s’impose alors une évidence : cette quête d’amélioration de soi ou de quête de soi est par essence infinie,et cette injonction à « devenir soi » est par définition inatteignable. Perpétuellement à remodeler, idéalement par la consommation de multiples techniques disponibles sur le marché, l’individu est entraîné dans une quête de perfection impossible nécessitant une vigilance et une surveillance constante, dépeinte dans sa version cauchemardesque dans la série auto-fictionnelle grinçante de Blanche Gardin, « La meilleure version de moi-même ».

De nombreux déçus du développement personnel [2] ont dénoncé le caractère illusoire de cette quête perpétuelle d’amélioration de soi et de bonheur, qui laissent paradoxalement l’individu épuisé, fragilisé et insatisfait. Sans mentionner les dérives sectaires vers lesquelles cette quête perpétuelle d’amélioration de soi peut mener. Le sociologue Alain Ehrenberg analyse ainsi dès 1998 dans son ouvrage La Fatigue d’être soi, la dépression comme une maladie qui découle de la sur-responsabilisation des individus. Le culte de la performance conduit nécessairement la majorité des gens à faire l’expérience de leur propre insuffisance. Ainsi, pointent Christian Laval et Pierre Dardot : « Le symptôme dépressif fait désormais partie de la normativité comme son élément négatif : le sujet qui ne soutient pas la concurrence par laquelle il peut entrer en contact avec les autres est un être faible, dépendant, soupçonné de n’être pas “à la hauteur”. Le discours de la “réalisation de soi” et de la “réussite de sa vie” induit une stigmatisation des “ratés”, des “paumés” et des gens malheureux, c’est-à-dire incapables d’accéder à la norme sociale du bonheur. Le “ratage social” est à la limite considéré comme une pathologie. » [3] Edgar Cabanes et Eva Illouz renchérissent : « Il paraît que nous n’avons “jamais vécu dans l’histoire humaine plus longtemps et plus heureux que de nos jours”. Les sociétés modernes individualistes permettraient en effet à leurs citoyens de mieux envisager leur propre vie, elles leur octroieraient une plus grande liberté, leur offriraient des choix plus nombreux, un environnement bien plus propice à l’accomplissement personnel et un éventail de possibilités bien plus large, à condition de montrer la volonté nécessaire, d’atteindre leurs objectifs tout en s’améliorant eux-mêmes.

Le culte de la performance conduit nécessairement la majorité des gens à faire l’expérience de leur propre insuffisance.

Or, de telles affirmations semblent contredites par les motivations de ces millions de personnes qui décident de recourir chaque année aux thérapies, aux services et aux produits proposés par les spécialistes du bonheur. En effet, si elles décident d’y recourir, c’est précisément parce qu’elles ne se sentent pas heureuses – ou du moins pas assez. Contredites, ces affirmations le sont également par des travaux et des études au long cours qui établissent un lien de causalité direct entre, d’un côté, dépression, angoisse, maladies mentales, cyclothymie et isolement social – autant de phénomènes de masse toujours plus tangibles – et, de l’autre, “culture du narcissisme”, “culture du je” et “génération Je m’aime”, pour ne citer que quelques formules bien connues désignant l’individualisme égocentrique et possessif qui prédomine dans nos sociétés capitalistes modernes. Il est permis d’affirmer que cet individualisme égocentrique a affaibli le tissu social,et, par conséquent, tout ce qui pouvait garantir qu’on prenait soin les uns des autres. […] Les propos des prosélytes de la psychologie positive sont par ailleurs mis à mal par nombre d’études sociologiques qui établissent un lien de causalité direct entre l’individualisme et le nombre, particulièrement élevé dans les sociétés développées comme dans celles en voie de développement, de dépressions et de suicides .» [4]

La réécriture du yoga selon des principes individualistes

La reformulation du yoga comme une discipline de réalisation de soi est initiée par Vivekananda (philosophe indien mort en 1902, ndlr) dans son ouvrage Rāja Yoga, qui, dans un processus de sécularisation et de psychologisation du yoga, le définit comme une méthode visant à atteindre « un état de développement avancé de l’être humain, une évolution dans sa condition dans laquelle le potentiel de l’huma-nité est vraiment accompli ». Cette reformulation est le fait de nombreuses influences décrites plus tôt, mais elle repose également sur un glissement sémantique et conceptuel d’une notion védantique, la réalisation du Soi, « atmajnana », réinterprétée comme la réalisation de soi. Le yoga prémoderne se développe comme une méthode qui vise à se libérer de l’individualité, et non à libérer l’individu. Ontologiquement différent du soi personnel (ahamkara), le Soi (atman) à réaliser dans le Vedāntaest impersonnel, ne possède pas de qualités individuelles, il est universel et identique à chacun des individus. Ainsi, la réalisation du Soi poursuivie par le yoga prémoderne est une quête de la part d’universel, d’absolu en chacun. Une conception du Soi aux antipodes de la réalisation de soi du développement personnel qui consiste à affirmer la singularité de l’individu, à la consolider, la développer, la transformer. La « réalisation du Soi » est comprise dans sa forme intransitive, celle de se réaliser, et le Soi devient alors une forme de « personnalité authentique », non corrompue par les exigences sociales, les carcans moraux, l’influence de la société, qui viendraient brimer l’expression pleine d’un être humain aux potentialités toujours insuffisamment exploitées.

La réalisation du Soi poursuivie par le yoga prémoderne est une quête de la part d’universel, d’absolu en chacun. Une conception du Soi aux antipodes de la réalisation de soi du développement personnel.

Des idées initialement émancipatrices qui se transforment en nouvel impératif moral de travail constant sur soi. En le soumettant à des contraintes psychiques de plus en plus fortes, les sociétés modernes font porter à l’individu le devoir de développer et de cultiver un certain nombre de « techniques de soi » pour « se prendre en charge ». Pour citer Véronique Altglas : « L’individu ne veut plus être un instrument de Dieu, et aspire à être l’acteur principal de sa vie; l’immanence reporte le pouvoir dans le monde terrestre et rend l’être humain autonome et responsable de son existence. Celui-ci devient alors une quête pour lui-même. » Son enquête de terrain auprès d’adeptes des lignées Muktananda et Sivananda est à ce titre édifiante, et souligne l’omniprésence de cette quête d’auto-perfectionnement chez les adeptes qu’elle a interviewé.e.s.

Elle note également la réinterprétation d’un autre concept védantique dans le sens d’un auto-perfectionnement, celui du samsara. Le samsara désigne le cycle des renaissances, conçu dans le bouddhisme et l’hindouisme comme un enfermement cause de souffrance et dont il faut se libérer: renaître à nouveau, même dans une existence meilleure, est considéré comme un échec. Dans la conception des adeptes interviewé.e.s par Véronique Altglas la quête de libération du cycle des renaissances est mise de côté au profit de sa réinterprétation comme une opportunité de s’améliorer par-delà cette existence. Une réinterprétation notamment permise par la relecture de certains concepts de l’hindouisme au regard des théories évolutionnistes par les premiers gourous indiens transnationaux. Ainsi, comme le souligne Véronique Altglas, Sivananda désigne la transmigration comme une opportunité d’auto-perfectionnement : « la doctrine de la réincarnation est rationnelle, elle donne de solides chances de rectification, de développement et d’évolution graduelle à l’homme». [5]

Découvrir son « moi intérieur » pour mieux accepter sa position de classe

Cette quête de réalisation personnelle, note le chercheur Mark Singleton, s’articule autour d’une notion socio-religieuse hindoue, celle de dharma. Le dharma est un terme sanskrit qui désigne tout à la fois la norme, le devoir, mais également l’ordre cosmique qui se traduit en une organisation sociale hiérarchisée. La participation des hindous à cet ordre socio-cosmique se fait par l’observation de rituels religieux et d’obligations sociales prédéfinis par la caste, le genre, la famille, l’âge d’appartenance de chacun. Ainsi, suivre son dharma, c’est suivre son devoir social et religieux en respectant un certain nombre de normes, qui ne sont pas personnelles et individualisées. Les non-hindous, par définition hors-caste, en sont donc exclus. Un texte célèbre de l’hindouisme et du yoga, la Bhagavad-Gītā, aborde la question du dharma par une phrase célèbre et particulièrement appréciée dans le milieu du yoga contemporain selon laquelle « mieux vaut faire imparfaitement son propre devoir que d’exceller dans celui d’un autre » [6]. Ce qui signifie dans le contexte de l’époque le fait de se conformer à son devoir social et de classe, est devenu, avec une relecture contemporaine, l’idée que chacun serait dépositaire d’un destin singulier, d’une raison d’être qui lui serait cachée et qu’il devrait découvrir dans le but de s’accomplir.

Il s’agit donc non plus simplement de suivre son dharma mais de découvrir son dharma, qui se formule alors comme un appel à suivre sa vocation, à accomplir sa destinée, poursuivant la rhétorique du développement personnel selon laquelle chacun disposerait d’une vocation propre, unique et exceptionnelle, et que l’accomplir relèverait du devoir et représenterait la condition sine qua non d’accès à la félicité et au bonheur. Mark Singleton prend pour exemple l’extrait suivant tiré de l’ouvrage de Stephen Cope, The Great Work of your Life, qui illustre parfaitement cette reformulation contemporaine du dharma dans un sens individuel et psychologique, mais aussi l’impératif moral à le « réaliser » : « les yogis insistent sur le fait que chaque être humain a une vocation unique. Ils l’appellent dharma (…). Dharma signifie aussi bien le chemin, l’enseignement, ou la loi. Pour les objectifs de ce livre, dharma prend le sens de “vocation” ou de “devoir sacré”. Il signifie avant tout – et dans tous les cas – la vérité. Les yogis pensent que notre plus grande responsabilité dans cette vie est envers cette possibilité intérieure, ce dharma et ils pensent que le devoir de chaque être humain est d’incarner profondément, complètement, pleinement, son propre et idiosyncratique dharma ».

Cette reformulation de la notion de dharma dans les termes contemporains d’une quête de sens et réalisation d’un soi « authentique » donne lieu à ce que le chercheur Mark Singleton appelle « l’industrie du dharma », soit autant d’outils de développement personnel visant à découvrir son « soi véritable » comme préalable pour atteindre l’épanouissement et le succès. Selon Stephen Cope, et de façon caractéristique dans les livres de développement personnel, ce « soi » à découvrir est présenté comme un ensemble de caractéristiques individuelles monolithiques et immuables, une identité stable dont nous serions dépositaires à la naissance et qui n’aurait pas été façonné par notre environnement social. Porteuse d’une forte dimension morale, cette quête d’authenticité présuppose un « moi véritable » forcément pur et meilleur, car non entaché par les diktats de la société, représentée comme forcément corruptrice et aliénante pour l’individu.

Cette conception d’un soi auto-engendré, complètement indépendant et autonome de son milieu social, culturel, économique correspond à la fiction du sujet idéal du néolibéralisme.

Paradoxalement, cette quête du « soi véritable » invite à se débarrasser d’un ennemi intérieur redoutable, l’ego, qui empêcherait d’accéder à ce soi authentique lumineux. L’ego est souvent une traduction du terme ahamkara qui désigne dans les philosophies indiennes « le faiseur de moi » ; c’est la faculté psychique qui installe une continuité dans nos expériences vécues et qui permet de dire « je ». Le terme ahamkara désigne la faculté à se considérer comme un individu séparé, voilant la nature réelle des êtres qui elle est universelle et sans qualité personnelle, le fameux Soi – et c’est à ce titre qu’il s’agit de le dépasser. Ainsi, ahamkara recouvre l’ensemble de ce qu’on appellerait la personnalité, autant les traits jugés socialement « négatifs » que ceux jugés « positifs », considérés comme devant être tous transcendés pour atteindre la libération. Tandis que dans l’acception commune de l’ego développée par le new age et le développement personnel, ce qui serait à dépasser ou à annihiler serait plutôt une sorte de « mauvais soi », des traits jugés indésirables ou délétères, qui empêcheraient l’accès à son essence plus lumineuse.

Cette conception d’un soi auto-engendré, complètement indépendant et autonome de son milieu social, culturel, économique correspond à la fiction du sujet idéal du néolibéralisme, remise en cause par les apports tant de la biologie, de la psychologie que des sciences humaines et sociales, décrivant le « moi » comme un canevas tissé des fils à la fois de l’hérédité mais également du milieu social, de l’environnement culturel, familial, économique, politique, du genre. Comment démêler alors ce qui est authentique de ce qui ne l’est pas ? Sans compter la vision extrêmement réductrice de la société comme nécessairement corruptrice de l’individu, niant la dimension sociale des êtres humains. Enfin, comme souligné plus tôt, dans de nombreux textes de yoga, la personnalité, le « moi » est considérée comme contingent et mouvant, éphémère. Ce qui est considéré comme le Soi ultime ne dispose d’aucune qualité personnelle.

La poursuite d’un bonheur strictement individuel

Une fois ce « soi véritable » découvert au moyen de nombreux outils à sa disposition, l’individu a le devoir de le faire fructifier, de lui donner l’opportunité de trouver sa pleine expression, notamment en choisissant un métier qui permettra l’expression la plus totale de ce « moi ». On pense par exemple aux tests MBTI, aussi populaires dans le milieu du yoga qu’en entreprise, qui font correspondre à chaque « type de personnalité » un panel de métiers. En faisant coïncider vocation professionnelle et réalisation de soi, l’industrie du dharma est une déclinaison de la vision évoquée plus tôt du travail productif comme étant le lieu et le vecteur de sens de l’existence, poussant l’individu à mobiliser tout son être à son service en espérant y trouver son accomplissement. Cette quête d’authenticité et de réalisation personnelle via le travail est d’ailleurs souvent formulée comme le moyen de contribuer à changer le monde pour le meilleur, et ce quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise. Un discours messianique, mélange de protestantisme et de croyances new age, qui se retrouve tant dans la bouche des PDG de la Silicon Valley [7] que dans celles d’entrepreneurs du bien-être, selon laquelle trouver sa raison d’être via son activité productive permettrait par ricochet de contribuer à l’amélioration et l’harmonie du monde – et ce quels que soient la nature réelle de l’activité de l‘entreprise et ses impacts concrets environnementaux et sociaux.

Cet idéal de réalisation de soi par le travail a été depuis fortement ébranlé. L’anthropologue David Graeber a par exemple mis en lumière les « bullshit jobs », soulignant la désillusion rencontrée par bon nombre de jeunes cadres confronté.e.s à la vacuité de leur emploi. Emprunt.e.s de ces discours de réalisation de soi par le travail, ils et elles se retrouvent en réalité dans des emplois dénués de sens, dont la contribution à la société est moindre voire négative. Alors que l’expression de leur autonomie et de leur créativité est encouragée dans les discours, elle se révèle limitée dans les faits, les assignant à des tâches jugées exécutives. Ce désenchantement vis-à-vis du travail a pris une nouvelle ampleur suite à la crise sanitaire de 2020, entre taux historique de démission aux États-Unis puis en France qualifié de « Grande Démission », et « quiet quitting », ou « démission silencieuse », terme utilisé pour désigner des salarié.e.s qui décident de se conformer strictement aux tâches et horaires prévus par leur fiche de poste.

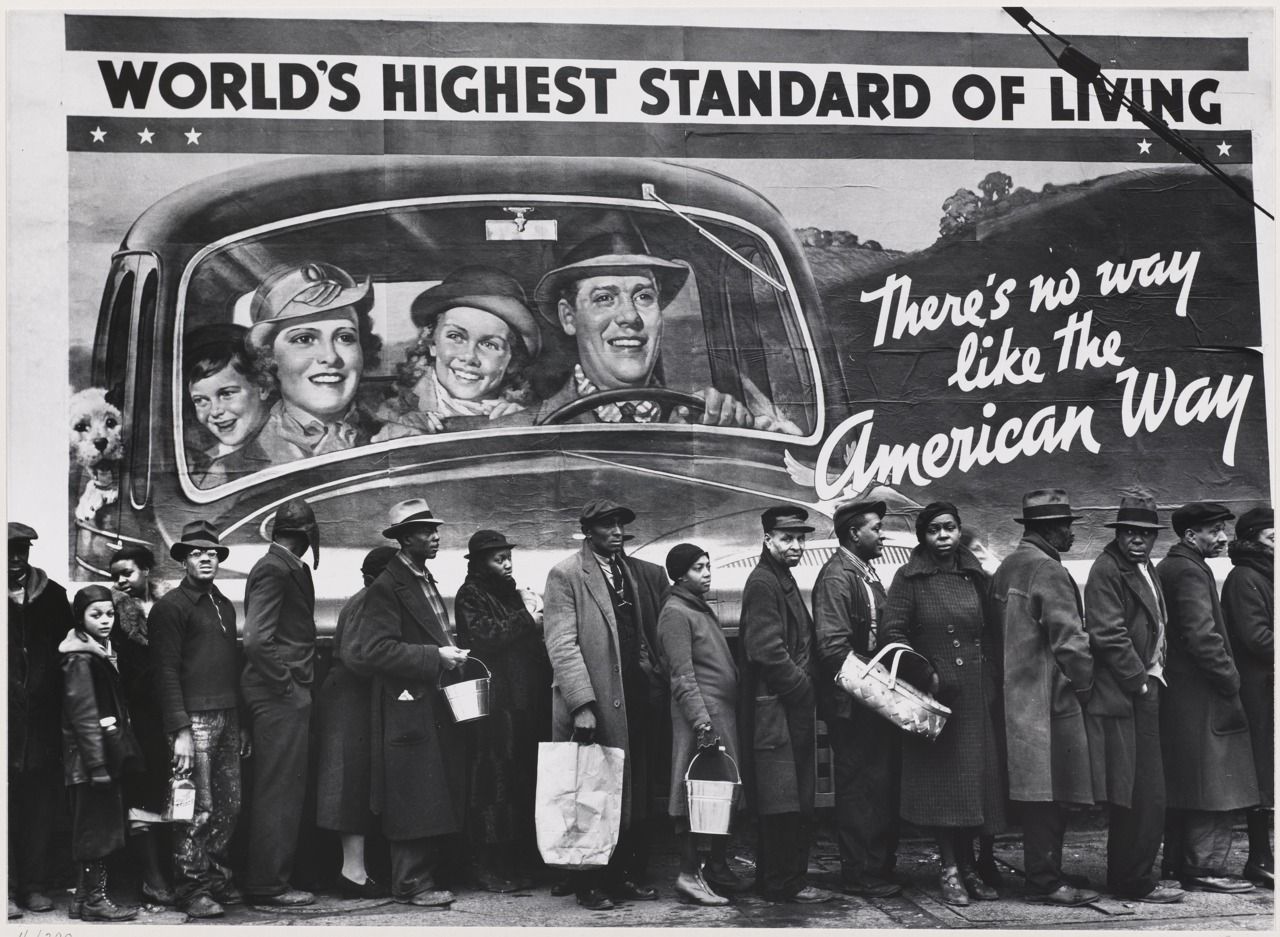

La formulation de la réalisation de soi et de la poursuite de son bonheur individuel comme le moyen d’améliorer son sort et par ricochet le sort du monde rend obsolète toute notion d’action collective.

Qualifier de « démission » ce qui consiste en réalité à effectuer son travail démontre la normalisation de l’exigence de surimplication des employé.e.s dans leur emploi. L’ultraspécialisation des tâches, qui après s’être déployée dans les usines, s’est désormais étendueaux métiers en col blanc, semble les avoir vidées de leur sens, contrastant encore plus avec les discours d’autonomie et d’épanouissement par le travail promis par le capitalisme tardif. L’industrie du dharma est également révélatrice de deux grands paradoxes du développement personnel : celui qui consiste à déterminer sa vocation propre et singulière, destinée en tant qu’individu par le biais d’outils standardisants qui catégorisent les individus pour mieux les guider ensuite dans leur façon d’être au monde. Et son corollaire, qui consiste à consacrer l’autonomie de l’individu tout en cultivant sa dépendance à tout un panel d’outils, de techniques et d’experts: coachs, séminaires, manuels de développement personnel, objets divers et variés…

La formulation de la réalisation de soi et de la poursuite de son bonheur individuel comme le moyen d’améliorer son sort et par ricochet le sort du monde rend obsolète toute notion d’action collective. Le sociologue Nicolas Marquis, spécialiste du développement personnel, souligne que « cette conception d’une action collective qui, de façon magique, résulterait de l’agrégation d’une série de comportements individuels est d’un point de vue sociologique sujet à questionnement, si ce n’est sujet à inquiétude ». C’est « hypothéquer toute construction d’un agir collectif ». L’idée omniprésente que l’amélioration des sociétés passe exclusivement par l’amélioration des individus tend également à faire oublier que d’autres valeurs que le bonheur ou le bien-être peuvent guider le sens d’une vie et surtout l’action collective : la justice, l’égalité, la liberté. Qui, sans verser dans une idéologie sacrificielle, s’ils ne procurent pas toujours nécessairement plaisir et bien-être, semblent plus à même de contribuer à l’avènement d’une société libérée de ses dynamiques oppressives.

Notes :

[1] Andrea R. Jain, « Modern Yoga », Oxford Research Encyclopedia of Religion, Oxford University Press, 2016.

[2] La grande illusion : comment le développement personnel leur a gâché la vie », Society, octobre 2021.

[3] Pierre Dardot et Christian Laval, La Nouvelle Raison du monde, Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2010

[4] Edgar Cabanes et Eva Illouz, Happycratie – Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Paris, Premier Parallèle, 2018

[5] Véronique Altglas, From Yoga to Kabbalah. Religious Exoticism and the Logics of Bricolage, Oxford University Press, 2014.

[6] La Bhagavad-Gītā ou le grand chant de l’unité, commentaire de Gisèle Siguier-Sauné, Albin Michel, Paris, 2020.

[7] Voir le documentaire de David Carr-Brown, Silicon Valley, l’empire du futur, 2018.

Le yoga, nouvel esprit du capitalisme, Zineb Fahsi, Editions Textuel, 2023.