Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreux pays ont fait venir des médecins cubains sur leur sol pour soigner leur population et les aider à trouver un remède. Parmi eux, la France a autorisé l’entrée de médecins cubains dans ses départements d’outre-mer. La médecine constitue ainsi une facette cruciale de la diplomatie cubaine, qui trouve ses origines dans la révolution de 1959. Le rayonnement international de l’île est aujourd’hui limité par un nouvel environnement géopolitique hostile au gouvernement cubain, caractérisé par l’émergence d’une série de gouvernements conservateurs et pro-américains. Par Antoine Bourdon et Léo Rosell.

Aux origines du système de santé cubain

Depuis la révolution de 1959, le développement d’un système de santé publique performant a été, avec l’éducation, l’une des priorités du gouvernement cubain, de telle sorte que l’île est devenue une référence mondiale dans ce domaine.

L’enjeu était double pour le gouvernement cubain : la santé lui permettait de démontrer son attachement au développement humain et à l’amélioration des conditions matérielles de sa population, mais aussi de développer une véritable « diplomatie médicale », de nombreux médecins cubains étant envoyés dans des pays en voie de développement ou subissant une grande crise sanitaire, pour subvenir aux besoins de santé de leurs populations.

Cuba est ainsi le pays qui produit le plus grand pourcentage de médecins par habitant au monde, avec un médecin pour 148 habitants en 2012 selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La révolution cubaine (1953-1959) avait pourtant en son temps poussé à la fuite un grand nombre de médecins et de professeurs de médecine formés sous la dictature de Fulgencio Batista.

Le développement d’un système de santé efficace était donc à la fois une nécessité face à cette fuite massive des cerveaux et une revendication qui découlait logiquement de la perspective révolutionnaire des nouveaux dirigeants. Dès la victoire des insurgés en 1959, l’ensemble du système de santé fut nationalisé, du plus petit hôpital aux assurances privées. En parallèle, le prix des traitements fut progressivement abaissé jusqu’à devenir nul, et la gratuité des soins a d’ailleurs été inscrite dans la Constitution cubaine.

Deux principes clés : la prévention et la proximité

Les révolutionnaires développèrent également le système éducatif médical qui se réduisait en 1960 à une seule école à La Havane. Elle en compte aujourd’hui vingt-six. L’île ne retrouva un nombre de docteurs équivalent à celui d’avant la révolution qu’en 1976. Mais la vision révolutionnaire de la médecine ne s’arrêtait pas à un financement massif du secteur, elle s’accompagna également d’une profonde transformation du rapport de la société cubaine à la médecine.

Ce n’est sans doute pas pour rien que Cuba a fait d’un médecin, en la personne d’Ernesto “Che” Guevara, une icône mondiale de la Révolution. Alors que les médecins de l’île répugnaient à s’installer dans les territoires ruraux de l’île, ce dernier leur déclara dès 1960 : « Nous devons changer nos concepts, non seulement les concepts généraux, sociaux et philosophiques, mais parfois aussi nos concepts médicaux », appelant dès lors à une véritable révolution y compris dans ce domaine car, rappelait-il encore, « si vous êtes soldat ou révolutionnaire, restez d’abord un médecin ».

Le gouvernement a ainsi totalement repensé le maillage territorial médical pour permettre deux principes clés : la prévention et la proximité, la base de ce système reposant sur des polycliniques locales. Le nouveau système de santé a mis l’accent sur les soins primaires et une approche de « médecine complète », qui consiste dans un accompagnement préventif servant à limiter et détecter en amont les cas de maladie et dans un accompagnement accru a posteriori, en plus du traitement dispensé à l’hôpital.

« Le secteur biotechnologique est devenu un des piliers de l’économie cubaine »

Cette démarche « complète » a été rendue possible par le grand nombre de médecins formés, suffisant pour suppléer largement aux besoins médicaux sur l’ensemble de l’île. Des « équipes de santé primaires » furent créés en 1984, composées d’un médecin et d’un infirmier. En 2004, ces équipes supervisaient seulement 120 à 150 citoyens chacune, ce qui a permis l’instauration d’un véritable lien de proximité entre les habitants et le service public de santé, ainsi qu’une insertion de la prévention médicale et du suivi sur le long terme au cœur du tissu social cubain.

Un système qui résiste tant bien que mal aux difficultés économiques de l’île et au manque de moyens

Le système de santé cubain s’est révélé relativement résilient face aux aléas économiques. En 1989, avec l’effondrement du bloc de l’Est, Cuba perdit une très grande partie de ses partenaires commerciaux, tandis que les sanctions américaines imposées en 1992 par le Cuba Democracy Act inaugurent une « période spéciale » particulièrement douloureuse.

Ces problèmes économiques ont engrangé de nombreuses perturbations dans la vie quotidienne des Cubains : en plus du rationnement de la nourriture et des pénuries de médicaments, ceux-ci ont dû faire face à une épidémie de neuropathies optiques. Le gouvernement a néanmoins continué à financer le service public de santé de façon constante malgré des ressources toujours plus limitées. Lorsque l’économie s’est stabilisée, le système de santé a donc pu continuer à se moderniser jusqu’à devenir un secteur de pointe.

C’est notamment l’objectif de son Centre de recherche et développement de médicaments, dont le rôle est de produire les médicaments principaux dont la population de l’île a besoin. Ce système lui permet également de s’émanciper des industries pharmaceutiques traditionnelles, liées au secteur privé. Ainsi, Cuba a pu concentrer ses investissements sur la recherche médicale, ce qui lui a notamment permis d’être le premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant, ainsi que la poliomyélite.

« De nombreuses institutions internationales ont salué les succès de la politique cubaine en matière de santé »

Le secteur biotechnologique est donc devenu un des piliers de l’économie cubaine. L’innovation constante dans ce domaine a permis la création de nombreux laboratoires reconnus dans le monde entier, et la fabrication de nombreux vaccins, comme celui contre l’épidémie de méningites en Afrique de l’Ouest en 2010.

C’est pourquoi de nombreuses institutions internationales ont salué les succès de la politique cubaine en matière de santé et de développement humain. En ce sens, le Fond des Nations unies pour la population note que Cuba « a adopté il y a plus d’un demi-siècle des programmes sociaux très avancés, qui ont permis au pays d’atteindre des indicateurs sociaux et démographiques comparables à ceux des pays développés ».

Ce système de santé, bien qu’il ne puisse bénéficier en permanence d’équipements de pointe et qu’il souffre de manière chronique d’un manque de moyens, permet à Cuba de profiter d’indicateurs de santé qui comptent parmi les plus hauts du continent américain. Le système de santé cubain a en ce sens été classé au 23ème rang mondial par l’OMS en 2000, le premier d’Amérique latine et des Caraïbes. D’après les chiffres de l’ONU, la mortalité infantile à Cuba est d’environ 4‰ contre 6‰ aux États-Unis entre 2005 et 2010. À titre de comparaison, les « pays les moins avancés » (Chine exclue) affichaient en moyennent une mortalité infantile de 49‰ durant cette période.

Pourquoi les médecins cubains sont-ils si demandés ?

De même, Cuba a développé dès les premières années de sa révolution un cadre de coopération Sud-Sud au sein duquel la médecine occupe un rôle majeur. Le système fonctionne par l’octroi de médecins par le gouvernement cubain, dont le paiement par le pays bénéficiaire finance en retour le système de santé cubain.

Si la première mission à l’étranger de médecins cubains se déroula dans la jeune Algérie indépendante en 1962, la majeure partie de ses actions fut d’abord focalisée sur l’aide aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’épidémies, principalement en Amérique Latine.

Entre 1960 et 2000, pas moins de 67 000 médecins furent ainsi envoyés à l’étranger. Sur place aussi, les médecins cubains soignent les patients selon la doctrine de la médecine complète, et participent souvent à des opérations de formation destinées à renforcer le système de santé local.

Une telle coopération prend forme dans le cadre du Programme intégral de santé lancé en 1998. L’envoi de médecins cubains au Guatemala en 1998 a notamment permis de diviser par deux la mortalité infantile dans six départements du pays et de réduire massivement l’ampleur des déserts médicaux après seulement 18 mois de présence sur place.

Cette démarche s’est concrétisée avec la création de l’École Latino-américaine de Médecine, qui accueille gratuitement chaque année des étudiants de toute l’Amérique Latine mais aussi des États-Unis ou du Pakistan, destinée à former des étudiants défavorisés à la médecine à la cubaine.

Ce projet, lancé en 1999 à la suite des désastres provoqués par des ouragans en Amérique centrale et dans les Caraïbes, symbolise cette orientation cubaine, qui sous couvert d’altruisme et de solidarité internationaliste, révèle aussi une véritable stratégie d’influence géopolitique.

La médecine, arme de softpower massive de Cuba

Cette influence en matière de coopération sanitaire et médicale a notamment été étudiée par Patrick Howlett-Martin, dans La coopération médicale internationale de Cuba. L’altruisme récompensé.

L’épidémie du virus Ebola en Afrique fut un bon exemple de cette coopération, de telle sorte qu’en octobre 2014, le secrétaire d’État américain John Kerry a salué dans un communiqué officiel l’envoi de 165 médecins et infirmiers cubains en Afrique de l’Ouest pour répondre aux besoins suscités par cette crise.

De même, le New York Times, dans un éditorial intitulé « Cuba’s Impressive Role on Ebola », interpellait Barack Obama sur ce sujet, quelques semaines seulement avant un rapprochement inédit entre les deux pays, allant jusqu’à estimer que “cela devrait rappeler à l’administration d’Obama que les avantages d’un renouement rapide des relations diplomatiques avec Cuba l’emportent largement sur les désavantages qu’il constituerait.”

Une manne économique majeure

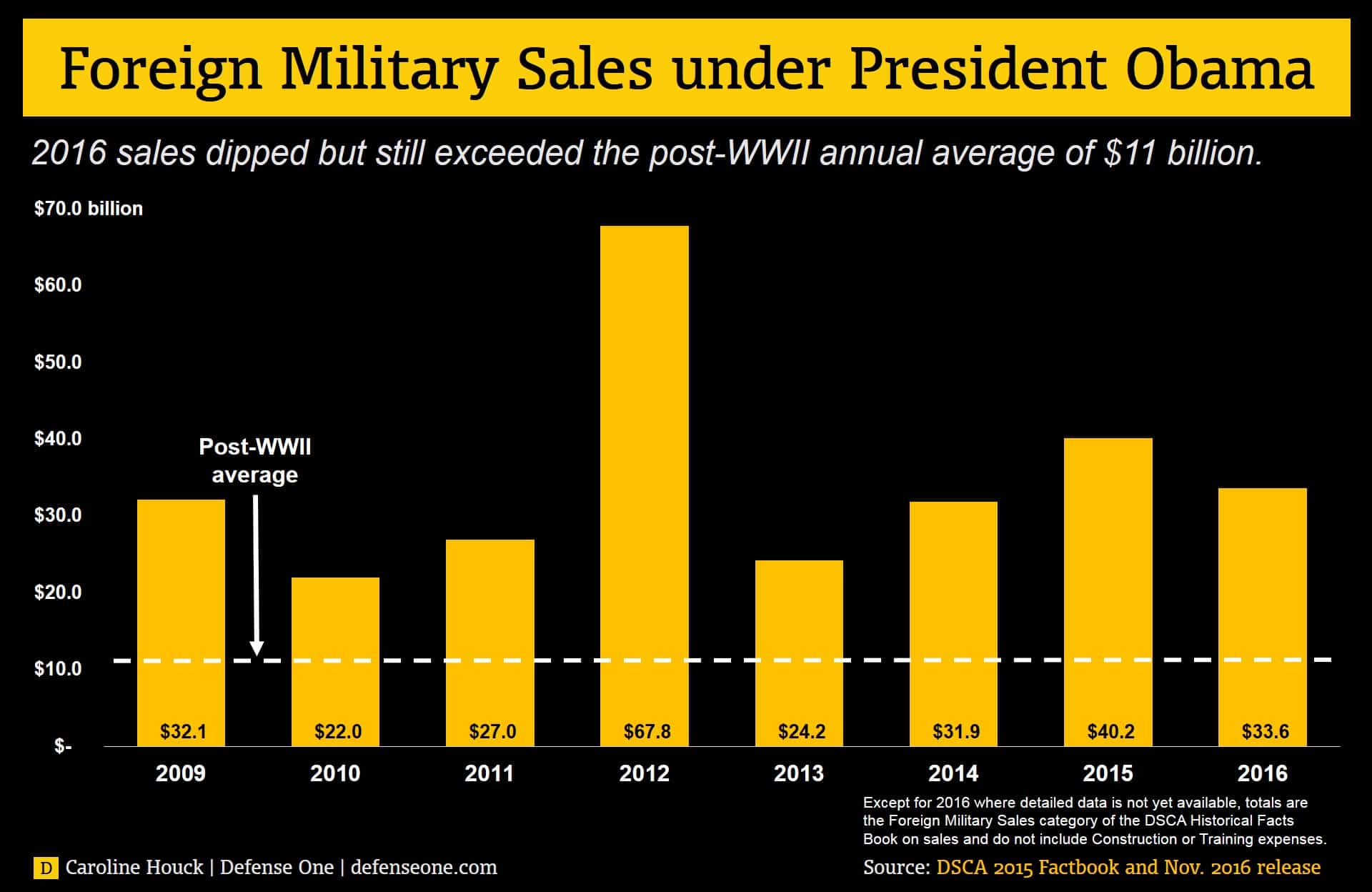

Outre l’intérêt diplomatique que peut trouver le régime cubain à cette exportation de médecins, cette coopération constitue également une source de revenus considérable pour l’État cubain. En effet, à part pour les pays les plus indigents, cette aide est facturée par Cuba : ces programmes représentent aujourd’hui 11 milliards de dollars annuels de revenus pour le gouvernement cubain. Cet apport constitue en ce sens la principale source de recettes de l’État, une somme supérieure à celle générée par le tourisme sur l’île.

Le rayonnement international de Cuba dans les questions de santé, et sa capacité à développer une action diplomatique atypique, autour de cette « diplomatie médicale », se comprennent donc à la lumière de ces multiples facteurs, qui en font une référence en matière de système de santé publique et d’aide médicale aux pays les plus défavorisés.

Une fois encore, le gouvernement cubain justifie cette politique par la volonté d’émanciper la population des contraintes matérielles qui l’empêcheraient d’avoir un accès aux soins satisfaisant. Celui-ci passe notamment par une omniprésence du secteur public dans la santé, et par une solidarité internationaliste, renvoyant à des principes communistes fondamentaux.

« Le “tournant à gauche ” des années 2000 a renforcé ces programmes et créé un bloc de coopération latino-américain. »

Coopération médicale et intégration régionale

L’élection d’Hugo Chávez au Venezuela avait constitué un tournant dans la diplomatie médicale cubaine, dans la perspective de cet internationalisme médical appliqué à l’échelle régionale. De nombreux programmes bilatéraux furent mis en place, Cuba intervenant notamment dans la “Misión barrio adentro” qui a fourni une présence médicale aux millions de Vénézuéliens pour qui le secteur de la santé était alors inaccessible. Le Venezuela, en échange, a développé des liens économiques inédits avec Cuba, toujours sous embargo américain, notamment à travers l’approvisionnement de l’île en pétrole.

Le « tournant à gauche » des années 2000, marqué par l’élection de Lula au Brésil, d’Evo Morales en Bolivie, ou de Rafael Correa en Équateur, a multiplié les programmes de cette nature, les inscrivant dans un cadre de coopération continental. L’ALBA, inaugurée en 2005 par Fidel Castro et Hugo Chávez, et qui regroupe les gouvernements partageant officiellement la volonté d’instaurer un « socialisme du XXIe siècle », a notamment institutionnalisé une coopération triangulaire entre Cuba, fournisseur de médecins, le Venezuela, producteur de pétrole, et la Bolivie, cultivatrice de soja.

Cet environnement international a permis à l’économie cubaine de respirer, et au gouvernement de continuer à développer le secteur de la santé. La résurgence de gouvernements pro-américains et néolibéraux, marquée par la prise de pouvoir de Michel Temer puis de Jair Bolsonaro au Brésil, ainsi que le coup-d’État contre Evo Morales en Bolivie, ont cependant rebattu les cartes. Le Brésil a chassé en 2018 les médecins cubains de son territoire. L’Équateur de Lenín Moreno et la Bolivie de Jeanine Añez n’ont pas tardé à lui emboîter le pas.

Ces revirements privent ainsi l’État cubain d’une partie importante de ses précieux revenus, et restreignent l’étendue de ses coopérations. La résilience du gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro permet pour le moment de limiter l’impact de ces revirements politiques, mais la situation géopolitique de l’île n’avait pas semblé aussi fragile depuis les années 1990.

Le coronavirus, une aubaine pour le renouveau de la « diplomatie médicale » cubaine ?

À cause de la pandémie du COVID 19, les missions des brigades médicales cubaines aux pays en difficulté ont depuis augmenté, principalement dans la Caraïbe et en Amérique latine, mais aussi en Chine, en Afrique, et même en Europe.

« Cette situation, en plus de manifester l’incapacité de l’Union européenne, a suscité la colère de Donald Trump »

Le 24 mars, une quarantaine de députés français de tout bord incitait le Premier ministre Édouard Philippe à solliciter l’aide médicale de Cuba, peut après l’arrivée de médecins cubains en Italie. François-Michel Lambert, député ex-LREM, avait alors souligné qu’ « effectivement, Cuba a développé une expertise rare dans la gestion des crises d’épidémies sanitaires sur tous les continents ». Le gouvernement avait alors accepté par décret l’envoi de médecins cubains dans ses départements d’outre-mer. Une décision qui permet « d’aller puiser dans nos ressources fraternelles cubaines », se réjouit Catherine Conconne, sénatrice du Parti progressiste martiniquais. Cette dernière avait justement été à l’origine, en 2019, d’un amendement au code de la santé afin de permettre à Cuba d’envoyer un contingent médical pour lutter contre les déserts médicaux en outre-mer.

Cette situation, en plus de manifester l’incapacité de l’Union européenne à répondre de façon coordonnée et solidaire à cette crise, a suscité la colère du président des États-Unis, Donald Trump. Pointant à juste titre la difficulté du quotidien des médecins cubains à l’étranger, parfois exposés à de très grands risques et confrontés à une grande précarité, l’essentiel de leurs revenus étant captés par l’île, le département d’État s’était ainsi violemment exprimé contre l’aide médicale cubaine, s’exposant à son tour à de vives critiques.

Dans une riposte, les dirigeants cubains ont à leur tour accusé les dirigeants américains d’immoralité. Juan Antonio Fernández, directeur adjoint de la communication du Ministère des affaires étrangères a ainsi déclaré : « La pandémie nous menace tous. C’est le moment de pratiquer la solidarité et de venir en aide à ceux qui en ont besoin », rappelant non sans provocation que Cuba compte 8,2 médecins pour 1000 habitants, contre 2,6 pour les États-Unis.

Reste à savoir si la diplomatie médicale cubaine, qui a vu son prestige renforcé lors de la crise tragique du coronavirus, permettra à l’île de pallier sa fragilité géopolitique régionale, accentuée par les revirements politiques de ses anciens alliés brésilien, équatorien et bolivien.

Pour aller plus loin :