Le Mouvement cinq étoiles, en Italie, constitue un objet de fascination pour les politistes, tant il défie les catégories établies pour caractériser les formations politiques en fonction de leur type d’organisation ou de leur orientation idéologique. Emblématique de « l’ère populiste » dans laquelle nous sommes censés être plongés, et outsider autoproclamé du paysage politique italien, ce mouvement original et hétéroclite a connu une ascension rapide, jusqu’à sa nette victoire lors des élections législatives de mars 2018 et son accession au pouvoir en coalition avec la Lega de Matteo Salvini. Pourtant, la dynamique semble depuis lors s’être essoufflée, à tel point que le rapport de force entre les deux partis de gouvernement s’est inversé au profit des leghisti. Les difficultés rencontrées par les Cinque Stelle sont nombreuses, du chaotique exercice du pouvoir au niveau local à l’absence d’identité politique claire à opposer à la ligne de droite radicale avancée par Salvini, en passant par la difficile gestion de l’évolution organisationnelle rapide du parti. Au-delà de certains traits idiosyncratiques du mouvement, la plupart des difficultés qu’il rencontre peuvent être comprises en croisant l’approche laclauienne du populisme et l’analyse politologique du contexte politique de l’Italie post-guerre froide.

Le 4 mars 2018, jour des dernières élections législatives italiennes, David Broder publiait dans Jacobin un article au titre provocateur : « Italy is the Future »[1]. Quoi ? Un pays traînant le boulet d’une dette publique considérable et d’une croissance économique atone, décrié pour sa gestion clientéliste des ressources publiques, marqué par des profondes inégalités territoriales, en proie à la succession de mouvements populistes depuis trente ans, témoin impuissant de la montée d’une extrême droite néo-fasciste, incarnerait l’avenir de l’Europe ? Une telle affirmation était d’autant plus subversive qu’elle heurtait de plein fouet le récit dominant, porté par l’extrême-centre de Tony Blair à Emmanuel Macron, selon lequel l’avenir réside dans « l’économie de la connaissance », la flexibilité, l’ouverture, la rationalisation. Ce récit portait en lui un diagnostic qui a joué le rôle de mantra pendant la crise de la zone euro : les économies de la périphérie européenne étaient inadaptées, il fallait les réformer en profondeur pour qu’elles puissent jouir à plein des bienfaits de la mondialisation et de l’intégration européenne par les marchés. Dans ce contexte, la « tentation populiste » – il y aurait beaucoup à dire sur le recours à un champ lexical de l’antéchrist dans le discours antipopuliste, mais ce n’est pas notre objet ici – est elle-même perçue comme un signe de l’arriération de certains secteurs de la population, les fameux « perdants de la mondialisation ». Souvent à leur insu, les observateurs qui proposent ce genre d’interprétations retombent en fait sur un vieux topos des théories de la modernisation en vogue dans les années 1960 et 1970, qui percevaient la montée en puissance de certains mouvements et régimes dans les pays du Tiers-monde comme la marque d’une résistance de certains secteurs de ces sociétés contre les transformations induites par la modernisation/mondialisation[2].

Il y avait donc un côté extrêmement provocateur et contre-intuitif à considérer que l’Italie puisse incarner une quelconque version du « futur de l’Europe ». Pourtant, à y regarder de plus près, il bel paese a présenté de façon extrêmement précoce et marquée l’ensemble des traits que les politologues désignent comme des évolutions structurelles des démocraties occidentales : déclin de la participation politique, effondrement des partis traditionnels et de la gauche historique en particulier, médiatisation et personnalisation de la vie politique, montée en puissance concomitante de la technocratie et du populisme, résurgence de l’extrême droite, etc. Les appareils de partis de masse qui avaient marqué la politique italienne de l’après-guerre se sont en effet effondrés ou ont connu une recomposition forcée à la suite du scandale de Tangentopoli au début des années 1990 ; la montée en puissance de Berlusconi a préfiguré celle de nombreux leaders populistes actuels ; l’accès aux responsabilités exécutives se partage depuis lors entre des gouvernements populistes, d’extrême-centre et « technocratiques » (Lamberto Dini, Mario Monti) ; la Lega Nord, enfin, s’est très tôt affirmée comme mouvement précurseur de la déferlante d’extrême droite qui touche aujourd’hui le continent européen.

La convergence des principaux partis de gouvernements autour de la nomination du gouvernement « technique » et sévèrement austéritaire de Mario Monti, a achevé de décrédibiliser la classe politique italienne.

À ce contexte de moyen terme, marqué par de profondes évolutions du paysage politique italien, il faut ajouter celui de la crise de la zone euro et de sa gestion dans la péninsule. La convergence des principaux partis de gouvernements autour de la nomination du gouvernement « technique » et sévèrement austéritaire de Mario Monti, a achevé de décrédibiliser la classe politique italienne. Cette alliance dissipait en effet les dernières illusions d’une alternance possible et véhiculait l’image d’élites complices et soumises aux injonctions européennes. Bref, le scénario de la « post-politique », ou de la gouvernance « post-démocratique », pour reprendre les termes utilisés respectivement par Chantal Mouffe et Colin Crouch, semblait se matérialiser pleinement.

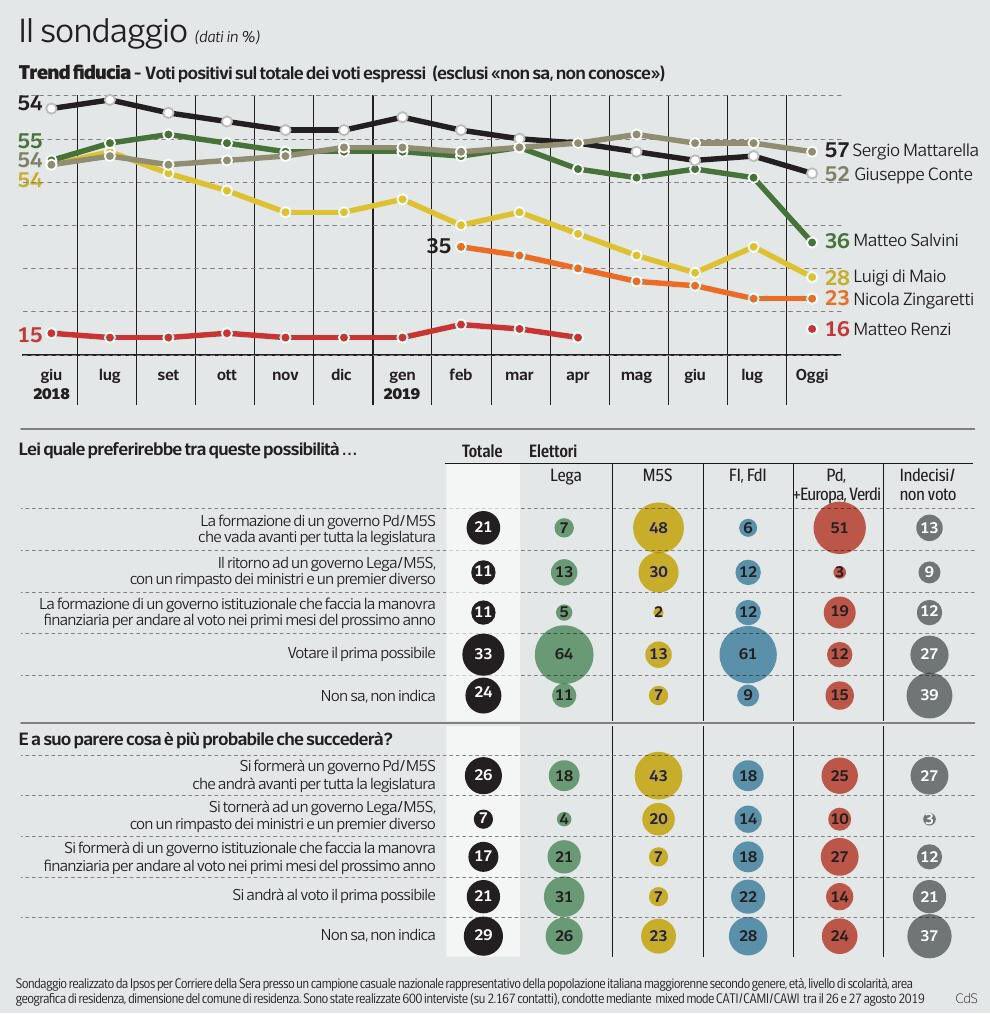

C’est dans ce double contexte qu’il faut comprendre l’ascension du Movimento Cinque Stelle (M5S), créé formellement en 2009 et qui connaît ses premiers succès électoraux durant les années de crise économique, avant que sa progression régulière ne finisse par lui ouvrir les portes du gouvernement national en 2018, en tant que première force politique de la botte. Mouvement atypique du point de vue organisationnel et idéologique, il a su se poser en unique alternative à « l’establishment », canaliser la profonde désaffection des citoyens à l’égard de celui-ci et se construire dans l’espace laissé vide entre l’individu et l’État par la désagrégation des appareils partisans. La lune de miel entre le M5S et l’électorat italien semble pourtant déjà bel et bien terminée. Outre les difficultés liées à la normalisation et à l’institutionnalisation d’un jeune mouvement qui avait fait de son extériorité au « système » sa marque de fabrique, les précoces expériences d’exercice du pouvoir au niveau local (à Turin et à Rome, en particulier) n’ont pas été sans heurts ni sans polémiques. Surtout, les récentes élections européennes ont acté une transformation radicale du rapport de force entre les deux acteurs du gouvernement italien, le Movimento et la Lega : alors que le premier a vu son score passer de 32% à 17% entre le scrutin législatif national et le scrutin européen, le second a opéré un bond spectaculaire de 17% à 34% sur la même période. Depuis lors, le leader de la Lega a profité de son avantage pour précipiter une crise de gouvernement, dont l’issue reste pour l’instant très incertaine et qui pourrait même, paradoxalement, raviver un M5S moribond. C’est ici que les cinq étoiles posent un défi intellectuel majeur : est-il possible de comprendre à la fois leur ascension fulgurante et leurs déconvenues à partir d’un même prisme d’analyse ? Pour cela, il faut évoquer le contexte politique italien de ces trente dernières années afin d’analyser ce qui, parmi les caractéristiques propres du Mouvement cinq étoiles, détermine sa faculté d’adaptation à celui-ci tout autant que son incapacité à le transformer véritablement.

La post-démocratie du vide

L’Italie, décrite comme une « particratie », lieu par excellence de la confrontation entre partis fortement organisés et idéologisés pendant la guerre froide (en particulier entre la démocratie chrétienne et l’eurocommunisme), a bien changé depuis lors. Le scandale de corruption survenu au début des années 1990 (Tangentopoli) y a provoqué un véritable séisme politique et forcé la disparition (ou la recomposition) des forces dont l’opposition avait rythmé la vie politique des quarante années antérieures. Le pays est devenu, en l’espace de quelques années, un véritable laboratoire politique des évolutions que connaissent aujourd’hui peu ou prou toutes les démocraties occidentales.

L’effondrement des partis de masse italiens intervient en pleine période de triomphe néolibéral et de proclamation de la « fin de l’Histoire », symbolisée en Italie par l’émerveillement candide d’Achille Occhetto, dernier secrétaire du Parti communiste italien, devant le spectacle des gratte-ciels de Manhattan[3]. La disparition des appareils partisans traditionnels n’a pas donné lieu à l’émergence de formations du même type. Les nouvelles forces politiques de la « Seconde République » n’étaient plus ces structures intermédiaires, ancrées dans des univers sociaux bien distincts et fonctionnant comme des lieux-objets de l’identification collective. La forme classique du parti politique du XXème siècle était en effet celle d’une organisation fortement structurée, dotée d’un ancrage social et territorial profond et stable. Elle fonctionnait comme une courroie de transmission entre les groupes sociaux et l’État, dans les deux directions : d’une part, elle agissait comme vecteur d’expression et de représentation des revendications de sa base sociale dans les institutions étatiques et, d’autre part, elle contribuait à l’encadrement et à la politisation de cette base tout en veillant à la satisfaction de ses revendications par la redistribution de ressources publiques. Elle était à la démocratie ce que les corporations étaient à l’Ancien Régime.

Les anciennes structures intermédiaires ont laissé leur place à des formations politiques extrêmement dépendantes de la figure d’un leader charismatique, dans un contexte de médiatisation aiguë et de personnalisation exacerbée de la vie politique.

Ce modèle, en Italie comme presque partout ailleurs, avait déjà entamé un processus d’érosion depuis la fin des années 1970, sous le double effet d’un évidement par le bas et par le haut. Par le bas, avec le début de la désaffiliation partisane, de la complexification du jeu politique, de l’émergence d’une classe moyenne et de la désaffection à l’endroit des institutions. Par le haut, avec le phénomène de « cartélisation »[4] des partis politiques, de plus en plus associés à l’Etat et dépendants de ses ressources à mesure que leur ancrage dans la société se fragilisait. Là où une telle évolution s’est poursuivie sous la forme d’une érosion lente dans la plupart des démocraties occidentales – baisse continue de la participation politique, déclin électoral des partis de gouvernement traditionnels, poursuite de la désaffiliation partisane (et syndicale), etc. – l’Italie a donc connu son accélération brusque avec l’implosion du système politique au début des années 1990, qui a plongé le pays dans une nouvelle ère.

C’est le moment de l’ascension du « phénomène » Silvio Berlusconi et de son « non-parti »[5], Forza Italia, qui allaient profondément et durablement transformer la société et la politique italiennes. Manifestation avant-gardiste d’un populisme de riches hommes d’affaires dont les exemples sont légion aujourd’hui, et dont le plus édifiant est sans aucun doute celui de Donald Trump, Berlusconi a amorcé la transformation du système politique italien vers une « démocratie du leader »[6]. Les anciennes structures intermédiaires ont laissé leur place à des formations politiques extrêmement dépendantes de la figure d’un leader charismatique, dans un contexte de médiatisation aiguë (à laquelle Berlusconi, propriétaire de nombreux médias italiens, a lui-même fortement contribué) et de personnalisation exacerbée de la vie politique. Sans surprise, de telles mutations organisationnelles ont été accompagnées de transformations idéologiques correspondantes, avec l’effacement de clivages autour des grandes orientations de la société au profit d’un clivage pro-/anti-Berlusconi qui allait rythmer la vie politique italienne jusqu’au début des années 2010.

Ces évolutions sont extrêmement emblématiques de « l’évidement » des démocraties occidentales décrit par Peter Mair[7], c’est-à-dire de la disparition des formes d’encadrement, de représentation et de médiation qui avaient caractérisé le modèle de démocratie des partis à son apogée, durant les Trente Glorieuses. Par ailleurs, cette tendance s’est trouvée accentuée et ossifiée par le processus d’intégration européenne. En transférant toujours plus de compétences au niveau européen – soit pour les exercer conjointement dans les espaces de négociation intergouvernementaux, soit pour les déléguer à des institutions technocratiques non élues – les élites politiques nationales se sont insularisées vis-à-vis de toute forme de pression populaire.

Le niveau national serait devenu le règne de la « politique sans attributions », tandis que le niveau européen incarnerait au contraire une logique « d’attributions sans politique ».

Cet isolement s’est concrétisé dans deux transformations majeures. La première est une transformation institutionnelle au cœur de l’État même. L’État-nation européen se serait progressivement transformé en État membre[8], dont la dépendance accrue à l’égard des partenaires européens confère une prévalence toujours plus grande au pouvoir exécutif au détriment des Parlements nationaux, pourtant seuls véritables dépositaires de la souveraineté populaire. La seconde transformation réside dans le creusement d’un fossé entre les lieux d’exercice de cette souveraineté et les lieux d’élaboration concrète des politiques publiques. Le niveau national serait devenu le règne de la « politique sans attributions » (politics without policies), tandis que le niveau européen incarnerait au contraire une logique « d’attributions sans politique » (policies without politics)[9]. C’est une autre manière de réciter l’adage selon lequel « ceux que nous élisons n’ont pas de pouvoir, et ceux qui exercent le pouvoir, nous ne les élisons pas », qui nourrit l’inquiétude de nombreux observateurs quant à la nature post-démocratique de notre temps.

Dans une telle situation, les ressources et l’espace manquent pour conduire des politiques publiques alternatives. L’impression de collusion entre élites politiques d’obédiences variées concourt à creuser un peu plus le vide entre ceux-ci et leur base sociale. En retour, cette distance encourage les élites à approfondir encore ce processus d’auto-isolement, ce qui conduit à terme à une délégitimation du système de représentation et de décision dans son ensemble. Ce phénomène explique en grande partie la prolifération de partis dits populistes et anti-establishment un peu partout en Europe.

L’un des éléments clés de ce processus est bien sûr l’appartenance à l’Union économique et monétaire. Celle-ci réduit considérablement l’espace des politiques économiques disponibles au niveau national en interdisant toute dévaluation unilatérale et en imposant des normes strictes en matière de contrôle de l’inflation et de la dépense publique. L’Italie, économie inflationniste, coutumière des dévaluations compétitives et dépositaire d’une dette publique faramineuse – mais qui n’a jamais suscité d’inquiétude véritable avant la crise de la zone euro[10] – a subi plus que quiconque l’impact de cette nouvelle donne. Les nouvelles élites politiques acquises au dogme néolibéral, du centre-gauche au centre-droit de l’échiquier politique, faisaient à l’unisson l’éloge de l’Union européenne comme « contrainte extérieure » (vincolo esterno) favorisant une « rationalisation » salutaire des finances publiques. Avec l’éclatement de la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro, un cap supplémentaire a été franchi. Alors que la situation économique et sociale se détériorait considérablement dans la péninsule, et sous la pression aiguë des institutions européennes, l’ensemble des forces politiques de l’establishment ont soutenu la nomination d’un gouvernement technique, dirigé par Mario Monti, qui a couplé des mesures d’austérité budgétaire et des réformes structurelles d’une ampleur inédite.

C’est dans ce contexte bien spécifique, situé au croisement des transformations de long terme du paysage politique et des effets de décrédibilisation de la classe politique italienne dans le cadre de la crise économique, que le Movimento cinque stelle a engrangé ses premiers succès électoraux.

Naissance, caractéristiques et évolution d’un mouvement atypique

Le Mouvement cinq étoiles est né sous l’impulsion du duo constitué de Beppe Grillo, humoriste et acteur connu pour ses diatribes à l’encontre de la classe politique italienne, et de Gianroberto Casaleggio, entrepreneur et consultant informatique. Ensemble, ils fondent en 2005 le blog beppegrillo.it (géré par l’entreprise du second, Casaleggio Associati), qui deviendra en l’espace de quelques années l’un des blogs les plus consultés d’Italie. Les années suivantes seront marquées par l’organisation d’événements à partir de plateformes en ligne (rencontres meetups, vaffanculo days, etc.) et par de premières participations aux élections municipales à travers des listes « Amis de Beppe Grillo ». À l’été 2009, Grillo propose sa candidature aux élections internes du Parti démocratique (PD), d’orientation sociale-libérale, qui sera refusée en raison de ses attaques répétées contre les élites dirigeantes de ce même parti. Dans la foulée, le nom et le symbole du Mouvement cinq étoiles sont présentés en octobre.

Depuis ses débuts, le M5S affiche un profil organisationnel et idéologique extrêmement atypique, qui déroute les observateurs et déjoue la plupart des explications et catégories classiques de la science politique.

À partir de là, le mouvement connaît un succès croissant lors des échéances électorales successives. Il obtient d’abord de bons résultats aux élections régionales de 2010 en Emilie-Romagne et dans le Piémont. Il est ensuite définitivement consacré comme force politique nationale lors des élections locales de 2012, au cours desquelles il obtient notamment la mairie de Parme. Premier parti en nombre de voix lors des élections régionales siciliennes de la même année, il s’impose comme troisième force politique de la botte aux élections législatives de 2013 (qui font suite à l’interlude du gouvernement « technique » de Mario Monti) avec 25,56% des voix à la Chambre et 23,80% au Sénat. Ces résultats spectaculaires sont tout simplement les meilleurs, pour une première participation électorale à l’échelle nationale, enregistrés en Europe depuis 1945[11]. Il confirme – quoiqu’avec un léger tassement – ces résultats lors des élections européennes de 2014, à l’issue desquelles il obtient 17 eurodéputés. Il étend ensuite sa couverture territoriale lors des élections régionales successives et parvient même, en 2016, à accéder au pouvoir dans les métropoles de Turin (Chiara Appendino) et de Rome (Virginia Raggi). L’aboutissement de cette montée en puissance régulière advient lors des élections législatives de mai 2018. Profitant de l’effondrement spectaculaire du PD et de la parabole descendante de Berlusconi, le Mouvement cinq étoiles s’impose très nettement comme première force politique avec 32,68% des suffrages exprimés. À la suite de ce résultat, il constitue un gouvernement avec la principale force de la coalition de droite, la Lega de Matteo Salvini (17,35%).

Depuis ses débuts, le M5S affiche un profil organisationnel et idéologique extrêmement atypique, qui déroute les observateurs et déjoue la plupart des explications et catégories classiques de la science politique[12]. Sur le plan de l’organisation, le parti – qui se présente comme un mouvement – est caractérisé à son origine par l’absence presque totale de structures intermédiaires. Il se partage entre le leader et son blog d’une part, et les activistes présents sur le territoire, d’autre part. Véhiculant l’image d’une organisation aux mains de ses activistes et reposant sur la délibération en ligne de ses inscrits, le mouvement se caractérise surtout par une centralisation extrême autour de son leader, qui profite de l’absence de structures intermédiaires pour exercer un droit de contrôle exclusif sur la sélection des candidats et l’élaboration des programmes. Progressivement, à partir de son entrée au Parlement en 2013, le mouvement va connaître l’apparition d’un troisième terme, le groupe parlementaire. Il s’engage alors dans un timide processus d’institutionnalisation, avec l’adoption de critères de rotation des charges internes à ce groupe, la mise en place de codes de comportement à signer avant d’entrer en fonction, ainsi que la désignation d’un « directoire » servant de point de référence. Avec la montée en puissance du groupe parlementaire et des élus locaux, la complexification de la structure du mouvement, la mort de Casaleggio en 2016 et les questions soulevées par la gestion de son entreprise, les tensions entre les trois pôles du parti (le leadership, les activistes et les élus) vont s’accentuer et émailler la vie du mouvement jusqu’à aujourd’hui.

Sur le plan idéologique et programmatique, le profil des Cinque Stelle n’est pas moins atypique. Les thèmes examinés sur le blog reprenaient en grande partie ceux que Grillo abordait dans ses spectacles : écologie et affres de la mondialisation, défauts de la société de consommation, corruption, servilité des grands médias et incurie de la classe politique italienne dans son ensemble. Ceux-ci se retrouvent dans les propositions programmatiques du parti, qui mêlent des thèmes classiques de la gauche (environnement, décroissance, protection sociale) et des thèmes plus nettement marqués à droite (euroscepticisme, chauvinisme économique). Le résultat de ce double ancrage est que les principales échelles de mesure positionnent le parti vers le centre (quoique légèrement à gauche) ; toutefois, ce positionnement semble résulter de l’équilibre entre des positions de gauche et de droite plutôt que d’une position « ni de gauche, ni de droite ».

L’identité idéologique du mouvement est rendue d’autant plus complexe et incertaine qu’elle varie considérablement entre les composantes du parti (le leadership, le groupe parlementaire, la base activiste et l’électorat) et dans le temps. En définitive, l’armature idéologique du mouvement semble reposer sur deux piliers. D’une part, elle promeut l’inclusion de thématiques délaissées par les autres forces politiques mais rencontrant un écho considérable dans l’électorat, permettant ainsi de combler un déficit de représentation. D’autre part, elle agite la promesse d’un renouvellement et d’une « moralisation » de la classe politique. La coexistence de thèmes hétéroclites et d’éléments parfois contradictoires est assurée précisément par la focalisation sur cette « question morale », véritable ciment permettant la jonction de positions difficilement conciliables.

Les caractéristiques spécifiques du M5S, qui en font un sujet politique sui generis du point de vue organisationnel et idéologique, ne doivent pas être sous-estimées et oubliées au profit de son inclusion dans des catégories théoriques préétablies. Il est pourtant difficile de résister à la tentation de lire ce mouvement à partir de la grille d’analyse du populisme d’Ernesto Laclau, tant celle-ci semble idéale aussi bien pour en décrire les caractéristiques que pour en analyser la genèse et l’évolution ou en évaluer les forces et les faiblesses. Son approche du populisme, développée en partie avec sa compagne Chantal Mouffe au fil de plusieurs ouvrages[13], est désormais bien connue dans l’espace francophone. Elle tranche avec les définitions classiques qui assimilent le populisme à une idéologie, un style politique ou un type de mouvement spécifique ; elle l’envisage plutôt comme une logique politique, une manière de construire et d’articuler les identités politiques. Cette logique consiste en la construction d’un sujet populaire, d’un « peuple », à partir de la création d’une frontière antagonique entre un « nous » (le sujet populaire) et un « eux » (son adversaire/ennemi).

Deux éléments sont fondamentaux dans ce processus de construction. En premier lieu, ce processus est contingent : le contenu des identités politiques n’est pas donné au préalable (par exemple par le processus de production qui réduirait l’opposition nous/eux à un conflit entre travailleurs et propriétaires), mais est le produit d’une articulation discursive. Il s’ensuit que le contenu du populisme peut tout aussi bien être émancipateur que réactionnaire, selon la façon dont sont construits le peuple (comme un sujet politique et inclusif ou ethnique et exclusif, par exemple) et son adversaire/ennemi (les élites économiques et politiques, les migrants, les intellectuels, etc.). En second lieu, l’unité du sujet populaire n’est pas le résultat de caractéristiques positives que ses membres partagent, mais est produite négativement par la commune opposition à l’adversaire/ennemi. Celui-ci est tenu pour responsable de l’insatisfaction d’un ensemble de demandes sociales hétérogènes qui, parce qu’elles partagent cette commune insatisfaction, peuvent être agrégées et former une « chaîne d’équivalence », soit l’armature du sujet populaire.

Enfin, dans ce processus, il est courant que l’une des demandes assume la fonction de représentation de l’ensemble de la chaîne. On parlera alors de « signifiant (tendanciellement) vide » : il s’agit d’une demande qui perd progressivement son contenu spécifique à mesure qu’elle devient l’incarnation de toutes les autres. L’exemple classique donné par Ernesto Laclau est celui de la lutte du syndicat Solidarnosc en URSS, devenu le symbole de l’ensemble des aspirations démocratiques de la société. Plus proche de nous, les gilets jaunes ont fourni l’exemple le plus limpide de ce processus : le gilet jaune, au départ lié à la protestation originelle contre la taxe sur le carburant, s’est progressivement chargé d’une signification beaucoup plus large pour incarner les aspirations de justice fiscale et de démocratie directe de tout une frange de la population française.

Le M5S court-circuite la logique d’affrontement entre centre-gauche et centre-droit en lui substituant une opposition entre les « citoyens honnêtes », les « petites gens », et les élites politiques et économiques de tous bords, dépeintes comme un ensemble indifférencié et corrompu.

Le M5S correspond pleinement à cette logique populiste décrite par Ernesto Laclau, tant il présente l’ensemble des traits qui lui sont associés. Il naît et prospère dans un moment de dislocation sociale profonde, où les effets de la crise économique génèrent une insatisfaction croissante des demandes sociales. Ces demandes ne peuvent toutefois pas être exprimées et traitées via les canaux politiques établis en raison de la crise structurelle de représentation politique dans laquelle le pays est plongé depuis les années 1980. Le M5S peut alors, sur la base de celles-ci, construire un nouveau sujet populaire uni par son opposition aux élites politiques et économiques, tenues pour responsables du dévoiement de la souveraineté populaire. Il court-circuite la logique d’affrontement entre centre-gauche et centre-droit en lui substituant une opposition entre les « citoyens honnêtes », les « petites gens », et les élites politiques et économiques de tous bords, dépeintes comme un ensemble indifférencié et corrompu. D’ailleurs, le M5S est probablement l’une des manifestations les plus pures[14] du populisme à la Laclau – reflétant par là le degré de délitement du paysage politique italien et la pureté de ses épisodes technocratiques. En effet, contrairement à de nombreux partis populistes dits « de gauche » (Podemos, La France Insoumise) ou « de droite » (Front national, AfD), il repose sur une chaîne d’équivalence extrêmement étendue qui couvre la quasi-totalité du spectre politico-idéologique de l’électorat italien. Ceci est rendu possible par la mise sous le tapis des questions potentiellement clivantes en son sein – celle de l’immigration, par exemple – et par la focalisation sur la « question morale » (la corruption des élites politiques et la nécessité de donner les clés de l’activité politique aux citoyens ordinaires). Cette dernière joue le rôle de signifiant vide permettant, grâce à son caractère vague et protéiforme, de maintenir l’unité du mouvement. À bien des égards, le M5S n’est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, le phénomène du péronisme argentin, dans lequel la centralité de la figure du leader exilé jouait le rôle de signifiant vide permettant d’agréger des groupes hétérogènes allant du fascisme au marxisme[15].

En plus d’incarner à plein la logique populiste, le M5S est aussi la plus parfaite expression, sur un plan organisationnel, de l’air du temps, cette ère de la désintermédiation dont l’Italie fournit un exemple particulièrement précoce et avancé. Le rôle central dévolu au leader, l’absence presque totale de structures intermédiaires, l’organisation lâche et flexible, le recours à internet et aux réseaux sociaux, les mécanismes de participation directe en ligne, l’absence de liens organiques vis-à-vis du monde syndical et associatif, tous ces éléments font des grillini une espèce politique particulièrement adaptée au nouvel écosystème. Combinant paradoxalement les traits d’une verticalité et d’un centralisme extrême, d’une part, et d’un fonctionnement se voulant horizontal et participatif, d’autre part, il représente une forme politique aux antipodes du parti de masse du XXème siècle.

Malgré ces nombreux points forts, le M5S est actuellement en proie à d’énormes difficultés. Sa participation au gouvernement national se révèle être un fiasco.

Nul doute que la combinaison de ces éléments, qui fait du M5S un populisme 2.0 particulièrement adapté à l’ère de la désintermédiation, est pour beaucoup dans l’ascension fulgurante du mouvement et ses succès. Au nombre de ceux-ci, on peut compter la revitalisation d’un système politique moribond, la représentation de secteurs électoraux extrêmement défiants vis-à-vis des institutions, la mise sur le tapis de thèmes peu traités par les autres partis (l’environnement, l’éthique en politique, etc.) ou encore l’adoption de mesures économiques et sociales timides mais tangibles (dont le fameux « revenu de citoyenneté »). C’est précisément parce qu’il est une coupole extrêmement large et ambiguë que le mouvement est parvenu à étendre son appel électoral et à concentrer sur lui le vote des secteurs aliénés de la population. L’absence de tradition idéologique bien définie – hormis l’anti-partisme de Adriano Olivetti[16] – a donné une flexibilité inédite au M5S et lui a permis de recueillir des voix chez les déçus de toutes les formations politiques, toutes obédiences idéologiques confondues. C’est aussi en raison de sa stratégie organisationnelle originale et innovante qu’il est parvenu à mobiliser et à créer un sentiment d’identification collective.

Malgré ces nombreux points forts, le M5S est actuellement en proie à d’énormes difficultés. Sa participation au gouvernement national se révèle être un fiasco. En l’espace d’un an et demi, la Lega emmenée par un Matteo Salvini déchaîné est parvenue à renverser le rapport de force en sa faveur, devenant très largement le premier parti d’Italie dans les intentions de vote – concrétisées lors du scrutin européen de mai 2019 – et réduisant de moitié celles du Mouvement cinq étoiles. Avec un flair politique certain, il n’a pas cherché à traduire son avantage immédiatement par une renégociation des attributions ministérielles, mais s’est attelé à le renforcer un maximum en augmentant progressivement la pression sur son partenaire de gouvernement. Au plus fort de sa domination, après des mois passés à faire porter le chapeau au M5S sur un certain nombre de dossiers et à jeter le doute sur sa loyauté politique – par exemple en le faisant passer pour complice du PD dans la confirmation des forces de l’establishment au niveau européen, incarnée par le vote en faveur de la nouvelle Commission – il a porté l’estocade décisive. Profitant d’un vote défavorable du M5S sur un projet de loi avancé par la Lega concernant la ligne Lyon-Turin, il a fait voler en éclats la coalition gouvernementale. Il espère ainsi un retour aux urnes rapide qui le consacrera comme première force politique de la botte et devrait lui permettre de gouverner seul ou en maître incontesté d’une coalition avec d’autres forces de la droite italienne.

Comment expliquer un retournement aussi rapide et profond du rapport de force entre le M5S et la Ligue ? Forte est la tentation de l’attribuer au talent communicationnel du leader de la seconde qui, à partir de sa position de ministre de l’Intérieur, est parvenu mieux que quiconque à imposer son agenda, à attirer l’attention médiatique et à utiliser les possibilités de communication directe offertes par les réseaux sociaux. Au mieux, une telle explication est cependant partielle. Au pire, elle relève d’une forme de pensée tautologique (puissance communicationnelle et force politique se confondent et s’expliquent l’une l’autre), voire magique (le charisme du chef est doté d’une origine mystérieuse et d’un statut presque mystique). Elle ne prend en compte ni les particularités du M5S – après tout, le mouvement n’est pas en reste en termes de maîtrise de la communication – ni les nombreux signes annonciateurs de ses difficultés actuelles, des tensions internes (avec force expulsions des figures dissidentes) aux turbulences ayant marqué sa gestion des grandes villes (Parme, Turin, Rome). Sans rejeter totalement cette explication, il est donc nécessaire de la replacer dans un cadre plus large et de réfléchir au déclin du M5S sur la base de l’analyse structurelle développée plus haut. De cette façon, on pourra à la fois dresser un tableau plus fin et plus complet de ce déclin et se donner les moyens de tirer les leçons politiques qui en découlent.

Le Mouvement cinq étoiles, traitement ou symptôme ?

Sur la base des éléments évoqués plus haut – le contexte de la vie politique italienne depuis le début des années 1990, les caractéristiques particulières du M5S – on peut avancer une série d’hypothèses plausibles pour expliquer le brusque déclin actuel du mouvement. Certaines ont trait à sa jeunesse, d’autres à ses particularités organisationnelles et idéologiques, d’autres enfin sont liées aux conditions structurelles du nouvel écosystème politique dans lequel il évolue, cette ère de la désintermédiation. Ces hypothèses ne s’excluent pas mutuellement, mais sont au contraire complémentaires ; mises bout à bout, elles dressent le tableau d’une scène politique italienne (et, suivant l’analogie prophétique évoquée en début d’article, européenne) complexifiée. La volatilité exacerbée des allégeances politiques rend difficile la mise en place d’une stratégie pérenne capable de jouer avec les codes de la nouvelle donne politique sans tomber dans le vide d’une politique-marketing orpheline de toute structure organisationnelle et de toute tradition idéologique stables.

La première hypothèse que l’on peut avancer a trait à la jeunesse du mouvement et ne lui est donc pas, à proprement parler, spécifique : le M5S serait simplement victime de son ascension trop rapide. Celle-ci aurait posé des problèmes épineux en termes de gestion de l’institutionnalisation du mouvement. Comment choisir des candidats et assurer un contrôle efficace de ceux-ci, souvent novices en matière d’exercice d’une quelconque fonction politique ? Comment garantir le respect des critères éthiques que le mouvement défend au sein de ses propres rangs ? Comment assurer la cohérence idéologique et organisationnelle d’un mouvement hétéroclite, partagé entre le leadership (un personnage fantasque dans la lumière et un entrepreneur dans l’ombre), la base des activistes en ligne et dans les groupes locaux, et un groupe d’élus qui croît exponentiellement ? Comment organiser la coexistence de ces différentes composantes et, le cas échéant, trancher les conflits qui émergeraient entre celles-ci ? Ces questions sont d’autant plus complexes à gérer pour un mouvement ayant fait de la transparence sa raison d’être et sa marque de fabrique ; à ce titre, le moindre écart de conduite risque d’être jugé bien plus sévèrement que pour ses concurrents. C’est ainsi que le M5S s’est trouvé dans l’embarras lorsque son leader, Luigi di Maio, cherchant à centraliser davantage le contrôle du mouvement et à le stabiliser, a voulu étendre à trois le nombre maximum de mandats qu’un élu peut exercer, précédemment limité à deux. Confronté à la difficile justification de ce choix pour un mouvement tirant à boulets rouges sur la professionnalisation de la politique, il a introduit le concept de « mandat zéro », selon lequel le premier mandat exercé par les élus du mouvement ne comptait pas – une expression qui sera facilement tournée en dérision par les commentateurs de tous bords.

La seconde hypothèse, la plus fondamentale, est que les caractéristiques organisationnelles et idéologiques de ce mouvement, atouts considérables pour construire rapidement une force politique majoritaire en période de crise économique et politique, sont devenus par la suite les principaux obstacles à la solidification de ce mouvement et à son inscription dans la durée en tant que force radicale porteuse d’un projet de transformation de la société.

Le M5S ne dispose d’aucun socle électoral fidélisé sur lequel se reposer lors des périodes difficiles, ni de réseaux de clientèle pérennes facilitant l’exercice du pouvoir au niveau local ou régional. C’est peut-être là que réside une différence fondamentale avec la Lega de Salvini.

Sur le plan organisationnel, le choix mouvementiste du M5S et son refus d’adopter un modèle d’organisation hiérarchisé et territorialisé peut constituer un désavantage relatif par rapport à ses principaux concurrents. Certes, comme cela a été avancé plus haut, aucun des partis politiques actuels (centre-gauche, centre-droit et Lega) ne dispose de l’ancrage territorial, de l’encadrement social et des liens organiques avec la société civile qui caractérisaient les partis de masse de l’après-guerre. Néanmoins, ceux-ci ont eu la possibilité, en vingt-cinq ans d’existence, de se construire des clientèles relativement stables. Le M5S, au contraire, ne dispose d’aucun socle électoral fidélisé sur lequel se reposer lors des périodes difficiles[17], ni de réseaux de clientèle pérennes facilitant l’exercice du pouvoir au niveau local ou régional. C’est peut-être là que réside une différence fondamentale avec la Lega de Salvini, capable mieux que quiconque de combiner un modèle d’organisation solide et stable dans le Nord du pays avec une communication renouvelée, fondée sur la fiction d’un échange direct entre son leader et le citoyen.

Sur le plan idéologique, l’ambiguïté du mouvement constitue également une arme à double tranchant. Avantageuse dans la période de construction du mouvement dans l’opposition, cette caractéristique se retourne brusquement contre lui lorsqu’il accède à des positions de pouvoir. Confronté à la nécessité de s’allier et de mener des politiques publiques spécifiques, le M5S se trouve obligé de prendre parti, d’abandonner sa posture de pure extériorité vis-à-vis des acteurs du système et de déterminer quelles sont les compromissions acceptables et quelles sont ses lignes rouges. Or, quand bien même une partie de plus en plus significative des nouveaux affrontements politiques échappe à la logique gauche-droite, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait entièrement disparu, ne fut-ce que comme point de repère axiologique. Certes, la correspondance entre un groupe social, un appareil partisan et une position idéologique bien identifiable sur l’axe gauche-droite n’est plus aussi nette qu’auparavant ; certes, une partie toujours plus grande de l’électorat (en particulier jeune) refuse de se définir à partir de celui-ci. Mais cet imaginaire politique n’a pas pour autant disparu du jour au lendemain, et continue de peser dans la lecture d’une partie de l’électorat et du personnel politique.

Par conséquent, la plupart des acteurs et des politiques publiques continuent de charrier une connotation relative à cet axe, et la prétention du M5S à n’être « ni de gauche, ni de droite », se heurte à la première expérience concrète d’exercice du pouvoir. S’allier avec l’extrême droite (la Lega), l’extrême centre (le PD) ou un groupuscule de la gauche radicale (Potere al Popolo), voter une réforme fiscale ou une loi sur la sécurité et l’immigration, ne sont aucunement anodins de ce point de vue. Au moindre choix opéré en la matière, la solidarité interne du mouvement s’effrite, une partie de l’électorat fait défection et des dissensions internes apparaissent. Salvini l’a bien compris, lui qui n’a eu de cesse d’orienter l’agenda autour de son propre point fort, l’immigration, sachant que celui-ci constituait en même temps l’enjeu le plus tabou pour le M5S, dont les activistes et les électeurs sont notoirement divisés sur le sujet. Pris à la gorge, le Mouvement cinq étoiles n’a pensé qu’à se défendre et à se donner de l’air. Pourtant, il aurait pu contre-attaquer en déplaçant le débat sur le terrain où son partenaire de coalition est le plus faible, la question régionale. Celle-ci reste en effet l’objet d’un compromis extrêmement précaire entre les barons locaux, garants de l’identité historique et régionaliste de la Ligue, et Salvini, tenant d’une stratégie électoraliste et nationale[18]. Mais là aussi, une telle stratégie offensive est difficilement praticable pour un mouvement peu sûr de son identité idéologique, de son ancrage territorial et de sa base sociologique.

En bref, les caractéristiques organisationnelles et idéologiques du Movimento Cinque Stelle, si elles étaient particulièrement adaptées à une conquête rapide du pouvoir exécutif par les urnes dans un contexte de crise économique et politique profonde, manquent cruellement de consistance lorsqu’il s’agit de promouvoir un projet de société contre-hégémonique capable de remettre en question la doxa néolibérale, incarnée par les forces de centre-droit et de centre-gauche, et sa transfiguration nationale-autoritaire, incarnée par la Lega. En termes gramsciens, le M5S s’est focalisé sur une « guerre de mouvement » prématurée en négligeant totalement de jeter les bases nécessaires à la poursuite d’une « guerre de position » sur le long terme. Pour cela, il aurait fallu recréer patiemment une véritable contre-culture populaire avec ses infrastructures, ses réseaux et ses ressources intellectuelles, sur le terrain laissé dramatiquement vide par le déclin des organisations de la gauche historique. Le M5S a pourtant fait exactement l’inverse, en construisant un modèle organisationnel et idéologique capable, en théorie, de faire l’économie de ce travail de longue haleine. Ce faisant, il a contribué à accentuer les évolutions contemporaines de la démocratie : l’atomisation de l’électorat, la désaffiliation partisane, le déclin des corps intermédiaires, la personnalisation de la vie politique, etc. Avec quelques années de recul, il nous apparaîtra peut-être évident qu’une telle initiative politique ne pouvait à la fois constituer le symptôme d’une dégénérescence démocratique et le traitement à administrer au système pour le soigner de celle-ci. Il est probablement encore trop tôt pour affirmer avec certitude lequel de ces deux diagnostics est le plus en phase avec la réalité ; néanmoins, à ce stade, le Movimento Cinque Stelle semble être devenu la victime choisie de la volatilité politique qu’il a contribué à accentuer et le prisonnier des caractéristiques qui semblaient faire sa force. Ce qui n’est pas le moindre, ni le dernier de ses paradoxes.

[1] David Broder, « Italy is the Future », Jacobin, 4 mars 2018

[2] Anton Jäger, « The Myth of ‘Populism’ », Jacobin, 3 January 2018

[3] « Occhetto, l’ultimo amico americano », La Repubblica, 17 Mai 1989

[4] Ce phénomène de cartélisation des partis politiques a été théorisé et décrit par Richard S. Katz et Peter Mair dans plusieurs travaux devenus classiques en science politique. Il désigne le phénomène, initié dans les années 1970 et 1980, de fusion des intérêts des partis et de l’appareil d’État, généralement accompagné et favorisé par l’introduction du financement public des partis politiques. Les partis politiques, de plus en plus dépendants des ressources publiques et de moins en moins redevables vis-à-vis de leur base militante, auraient ainsi tendance à collaborer pour se partager ces ressources et empêcher l’émergence de nouveaux acteurs (d’où le terme de « cartel »). En Italie, la situation est un peu particulière, puisque le financement public des partis y a été introduit en 1974, avant d’être abrogé en 1993 dans le contexte de scandale de corruption frappant le pays, pour être ensuite progressivement réintroduit sous la forme d’un remboursement post-électoral dans les années suivantes.

[5] Caterina Paolucci, « Forza Italia : un non-parti aux portes de la victoire », Critique internationale, 2011/1, p.12-20.

[6]Mauro Calise, La democrazia del leader, Roma-Bari, Laterza, 2016.

[7] Peter Mair, Ruling the Void. The Hollowing Out of Western Democracies, London, Verso, 2013.

[8] Christopher Bickerton, European Integration : From Nation-States to Member States, Oxford, Oxford University Press, 2012.

[9] Vivien Schmidt, Democracy in Europe : the EU and National Polities, Oxford, Oxford University Press, 2012.

[10] La dette publique italienne était depuis bien longtemps très élevée, mais ne générait pas d’inquiétude profonde à la fois en raison de la réputation du Trésor italien en matière de gestion de celle-ci et en raison de sa structure très nationale (liée notamment au patrimoine immobilier des ménages italiens) la rendant peu vulnérable à la spéculation étrangère. Son internationalisation relative après des années d’appartenance à la zone euro, ainsi que les craintes de contagion financière dans le cadre de la crise grecque, finiront par jeter une lumière nouvelle sur la dette publique italienne et par alarmer les marchés financiers et les autres gouvernements européens.

[11] Nicolò Conti, Filippo Tronconi & Christophe Roux, « Le Mouvement cinq étoiles. Organisation, idéologie et performances électorales d’un nouveau protagoniste de la vie politique italienne », Pôle Sud, 2016/2, p.21-41.

[12] Pour une description des caractéristiques organisationnelles et idéologiques du mouvement, voir notamment : Filippo Tronconi, Beppe Grillo’s Five Star Movement. Organisation, Communication and Ideology, Fenham, Ashgate, 2015.

[13] Voir, entre autres : Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Londres, Verso, 1985 ; Ernesto Laclau, On Populist Reason, London, Verso, 2005 ; Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, Paris, Albin Michel, 2018.

[14] Rappelons que pour Ernesto Laclau, le populisme et l’institutionnalisme constitue les deux pôles d’un continuum déterminé par l’extension respective de la logique d’équivalence et de la logique de différence. À ce titre, le populisme peut se manifester concrètement à des degrés divers.

[15] C’est du moins l’analogie que nous avons proposée, mon collègue Samuele Mazzolini et moi-même, dans le cadre d’un autre article (Mazzolini S. & Borriello A. (2017) “Southern European populisms as counter-hegemonic discourses? Podemos and M5S in comparative perspective”, in Marco Briziarelli & Oscar Garcia Augustin (eds.) Podemos and the New Political Cycle. Left-wing Populism and Anti-Establishment Politics, Palgrave Macmillan : 227-254).

[16] Ingénieur et politicien italien durant l’après-guerre, Adriano Olivetti défendait une position hostile à la « démocratie des partis » au nom d’une conception corporatiste et territoriale de l’organisation de l’Etat.

[17] Roberto Biorcio, « The reasons for the success and transformations of the 5 Star Movement », Contemporary Italian Politics, Vol.6, n°1, 2014, p.37-53.

[18] Daniele Albertazzi, Arianna Giovannini & Antonella Seddone, « ‘No regionalism please, we are Leghisti !’ The transformation of the Italian Lega Nord under the leadeship of Matteo Salvini », Regional & Federal Studies, Vol.28, n°6, 2018, p.646-671.