Si le chômage a récemment diminué, cela s’est fait en contrepartie d’une précarisation croissante de l’emploi. L’intérim, l’auto-entrepreneuriat uberisé et l’apprentissage sont en effet les domaines qui recrutent le plus. Pour les partisans d’Emmanuel Macron, les politiques de libéralisation du monde du travail doivent être poursuivies durant un nouveau quinquennat, comme en témoignent les annonces sur l’assurance chômage et le conditionnement du RSA. Le développement de l’apprentissage, qui a joué un rôle essentiel dans la réduction du chômage risque par ailleurs de prendre fin dès l’année prochaine. Au « quoi qu’il en coûte » succédera l’austérité, qui mettra en danger les fragiles avancées obtenues en la matière. Concilier plein-emploi et protection des salariés est pourtant possible, à condition de lancer des politiques keynésiennes et d’instaurer une garantie d’emploi.

« Le taux de chômage atteint son plus bas niveau depuis quinze ans » a déclaré Emmanuel Macron lors de la présentation de son programme le 17 mars dernier. Cet élément de langage est depuis constamment repris par les membres de la majorité en brandissant le chiffre de 7,4% calculé par l’INSEE, afin de présenter le bilan économique du quinquennat comme un succès. Après des décennies marquées par le chômage de masse et l’échec de François Hollande à « inverser la courbe », les récents résultats semblent en effet de bonne augure pour celui qui brigue un nouveau mandat.

Une baisse en trompe-l’oeil

Si les indicateurs sont à première vue plutôt bons, avec un taux d’emploi des 15-64 ans historiquement haut (67,5%) et une chute importante du chômage des jeunes (15,9% chez les 15-24 ans), d’autres statistiques dessinent un tableau bien moins reluisant. D’abord, les statistiques de l’INSEE et celles de Pôle Emploi divergent de plus en plus depuis 2010, conduisant le pouvoir en place à toujours choisir le chiffre qui l’arrange le plus. De même, les chiffres mensuels du chômage évoqués dans les médias se limitent généralement à évoquer la catégorie A, qui concerne les personnes qui n’ont aucun emploi. Or, si le nombre de personnes dans cette case a baissé de 15% depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, la baisse n’est que de 6% si l’on prend en compte les catégories B et C, qui recensent ceux qui ont un peu travaillé mais souhaitent davantage d’heures de travail. De plus, le « halo du chômage », c’est-à-dire les personnes qui recherchent un emploi mais ne sont pas immédiatement disponibles – pour des raisons très diverses – continue de s’étendre et concerne désormais 1,9 million de personnes. Il faut également mentionner le cas des chômeurs radiés par Pôle Emploi, c’est-à-dire qui ne bénéficient plus d’aides, mais sont toujours sans emploi.

La France suit de plus en plus les pays anglo-saxons, où le chômage a été réduit au prix d’une forte précarité.

En outre, si la baisse récente inverse la tendance à la hausse observée depuis la crise de 2008, elle est largement obtenue au prix d’une précarisation accrue de l’emploi. Ainsi, l’INSEE révèle que les deux tiers des 107.000 créations d’emplois du dernier trimestre 2021 ont eu lieu dans l’intérim, où les contrats ont une durée moyenne de deux semaines. Si l’intérim apporte certes du travail, celui-ci n’est donc pas toujours synonyme de retour pérenne vers l’emploi. De même, le gouvernement s’est largement félicité du nombre historique de créations d’entreprises, qui a atteint un million en 2021. Mais près des deux tiers de ces créations sont le fait des auto-entrepreneurs, dont la rémunération moyenne est de 590 euros par mois et dont la protection sociale est très faible. La France suit donc de plus en plus les pays anglo-saxons, où le chômage a été réduit au prix d’une forte précarité.

Enfin et surtout, le recul du chômage semble reposer très fortement sur la montée en puissance de l’apprentissage : entre fin 2019 et fin 2021, le nombre de contrats en question a presque doublé, passant de 480.000 à 900.000 ! Un chiffre qui expliquerait à lui seul les deux tiers de la hausse de l’emploi salarié… Or, les salaires et les cotisations sociales des apprentis sont quasi-intégralement payés par l’État. Si un tel dispositif a des mérites, notamment en matière de formation, il n’est donc pas certain que les apprentis seront ensuite embauchés, surtout si l’employeur peut, presque gratuitement, les remplacer par de nouveaux apprentis. L’explosion de l’apprentissage depuis deux ans paraît en outre fortement dictée par une logique électoraliste : ces nouveaux contrats sont largement issus des milliards déployés dans le cadre du plan France Relance, à travers le dispositif « 1 jeune, 1 solution ». Mais ce plan de relance ne s’étend que jusqu’à la fin 2022 et le budget consacré à l’apprentissage aurait déjà été dépassé de quatre milliards selon l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE), qui qualifie la situation de « difficilement soutenable ». Qu’arrivera-t-il une fois que le plan de relance aura pris fin et que les élections seront passées ?

Tout pour les entreprises, rien pour les salariés

On l’a vu, la baisse du chômage mise en avant par le gouvernement est donc fragile et obtenue par la création d’emplois low cost. Mais qu’importe, pour Emmanuel Macron et ses soutiens, cette inversion de la courbe du chômage justifie les politiques antisociales mises en place depuis cinq ans, qui se déclinent en trois parties. D’abord, la doctrine de LREM en matière d’emploi s’articule autour de la fameuse flexibilité des contrats de travail, afin d’offrir le plus de liberté possible aux employeurs, au détriment des salariés. La première loi travail, sous François Hollande, puis les ordonnances Pénicaud dès 2017 ont donc considérablement affaibli le code du travail, notamment en simplifiant les licenciements et en inversant la « hiérarchie des normes », pour instaurer le rapport de forces à l’échelle de l’entreprise, c’est-à-dire là où les salariés sont les plus faibles. Ensuite, les « marcheurs » ont encore accentué la « politique de l’offre », qui consiste à multiplier les cadeaux aux entreprises pour espérer susciter des embauches. Leur action en ce sens a été particulièrement forte : pérennisation du CICE – pourtant très peu efficace en matière de création d’emplois -, baisse des impôts de production, loi PACTE, flat tax ou encore baisse de l’impôt sur les sociétés (de 33,3% à 25% entre 2017 et 2022)…

Enfin, il s’agit « d’encourager le retour vers l’emploi » des chômeurs, considérés comme des fainéants ayant besoin d’être mis au pied du mur pour se lancer dans la recherche d’un travail. La récente réforme de l’assurance chômage, qui a profondément durci les conditions d’indemnisation et leurs montants, va pleinement dans ce sens. En cas de réélection, Macron prévoit de poursuivre cette chasse aux chômeurs, via une nouvelle réforme et la transformation de Pôle Emploi en « France Travail, annoncée comme un « changement profond ». En outre, en conditionnant le RSA à 15 à 20 heures de travail hebdomadaire, le chef de l’Etat entend étendre la logique du workfare, c’est-à-dire du travail obligatoire en échange d’allocations. Une logique qui rappelle les « jobs à un euro » d’Outre-Rhin, mis en place par le gouvernement SPD-Verts de Gerhard Schröder dans les années 2000, et dont le bilan social est déplorable. Un tel changement conduirait en effet à accroître le dumping social, puisque les personnes concernées seraient moins payées que les smicards à mi-temps. Quant à ceux qui refuseraient ces heures de travail, ils risquent de basculer encore davantage dans la pauvreté, alors que le RMI, l’ancêtre du RSA, visait au contraire à assurer un revenu minimal aux plus en difficulté.

La focalisation sur la supposée mauvaise volonté des chômeurs occulte les autres raisons expliquant que certains emplois ne soient pas pourvus

Pour justifier cette chasse aux chômeurs, les soutiens du chef de l’Etat ne cessent de mentionner les emplois non pourvus et de reprendre les témoignages de chefs d’entreprise ayant du mal à recruter. En somme, comme l’a résumé crûment Emmanuel Macron face à un chômeur en 2018, il suffirait de « traverser la rue » pour trouver un emploi. Si cette petite phrase est évidemment empreinte de mépris de classe, elle symbolise finalement bien la mauvaise foi du discours macroniste autour du travail. Les emplois non pourvus, estimés à environ 300.000, sont bien trop peu nombreux pour employer les 3,2 millions de demandeurs d’emplois de catégorie A recensés par Pôle Emploi. Ce dernier chiffre est d’ailleurs amené à augmenter à nouveau en cas de réélection du Président sortant, puisque repousser l’âge de départ à la retraite à 65 ans conduira mécaniquement de nombreux seniors au chômage plutôt qu’à la retraite.

La focalisation sur la supposée mauvaise volonté des chômeurs occulte par ailleurs les autres raisons expliquant que certains emplois ne soient pas pourvus. En effet, si certains secteurs ont indiscutablement des difficultés à recruter, les employeurs ont parfois une part de responsabilité : les conditions de travail, la rémunération, les trajets, les horaires, les possibilités d’évolution ou les diplômes demandés peuvent ne pas convenir aux salariés potentiels. Ce phénomène est par exemple particulièrement visible dans les « métiers du lien », où les salariés gagnent souvent bien moins que le SMIC malgré un dévouement considérable et des horaires à rallonge. Le secteur de l’hôtellerie-restauration connaît une situation similaire, le chômage forcé durant la crise sanitaire ayant conduit de nombreux employés à l’introspection sur leur travail et à plus d’exigences en matière de salaires et de conditions de travail lors de la reprise.

Allier plein emploi et protection des travailleurs

Faut-il en conclure que le plein-emploi est donc nécessairement inatteignable ? Ou que celui-ci ne pourrait se faire qu’en tordant le bras aux chômeurs pour les forcer à accepter n’importe quel emploi ? Non. Certes, la création d’emplois bas de gamme parvient à réduire le niveau d’inactivité. Mais elle a aussi pour conséquence de faire baisser le pouvoir d’achat – et donc la demande -, d’encourager le travail mal fait ou encore d’augmenter le nombre de maladies et d’accidents liés au travail, ce qui a des coûts importants pour la Sécurité sociale. Un tel scénario n’est donc pas souhaitable. Bien sûr, une adéquation parfaite entre les besoins des patrons et les souhaits des demandeurs d’emploi est impossible. Mais l’histoire économique nous rappelle que le chômage et la précarité de l’emploi n’ont rien d’une fatalité.

Le vivier d’emplois dans la reconstruction écologique et le renforcement des services publics est considérable.

Ainsi, face à un chômage de masse et à l’appauvrissement de la population américaine suite à la crise de 1929, le Président Franklin Delano Roosevelt (FDR) mit en place une protection sociale minimale et lança de grands projets pour relancer l’économie. Ce « New Deal » comportait bien sûr une vaste programme de construction d’infrastructures essentielles pour l’avenir du pays, telles que des routes, des barrages ou des réseaux électriques. Étant donné l’impréparation de nos sociétés face au changement climatique, de plus en plus violent, un programme similaire devrait aujourd’hui être une priorité. Concrètement, ce « Green New Deal » proposé par la gauche anglo-saxonne depuis quelques années consisterait à employer des millions de personnes pour isoler les bâtiments, améliorer les transports en commun, réparer les dégâts infligés à l’environnement ou encore préparer nos réseaux (électricité, eau, gaz, internet) aux impacts d’une météo de plus en plus folle. Le vivier d’emplois est donc considérable. Si la reconstruction écologique et le renforcement des services publics doivent être le cœur d’un nouveau « New Deal », d’autres professions y auraient également leur place. Par exemple, le monde artistique, très sévèrement affecté par la crise, fut fortement soutenu par FDR, via le Federal Arts Project. Concrètement, l’État employa directement 10.000 artistes, qui enseignèrent leurs savoirs dans les écoles et réalisèrent plus de 200.000 œuvres pour des bâtiments publics. Ici encore, un tel programme serait sans doute bien préférable au régime d’intermittent du spectacle.

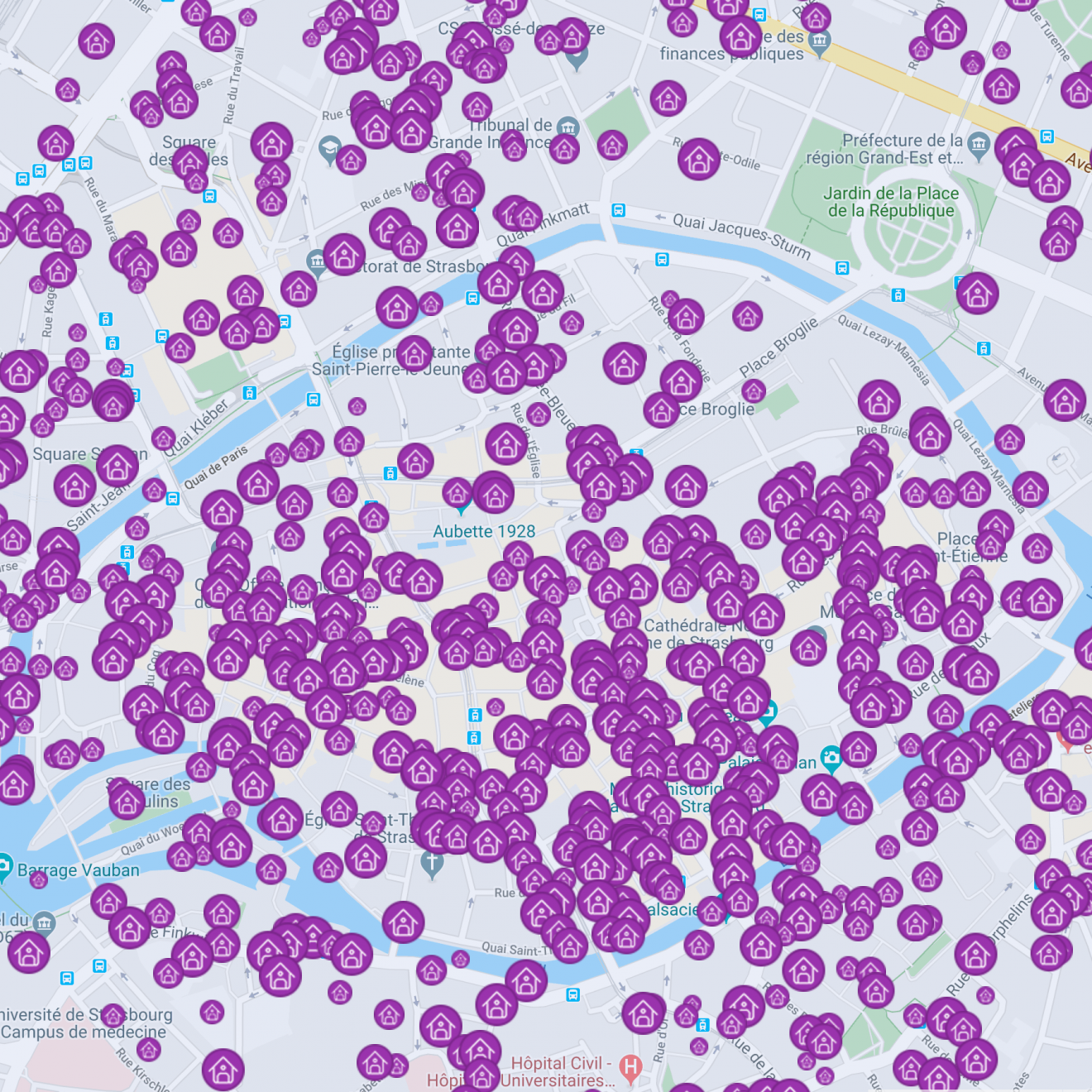

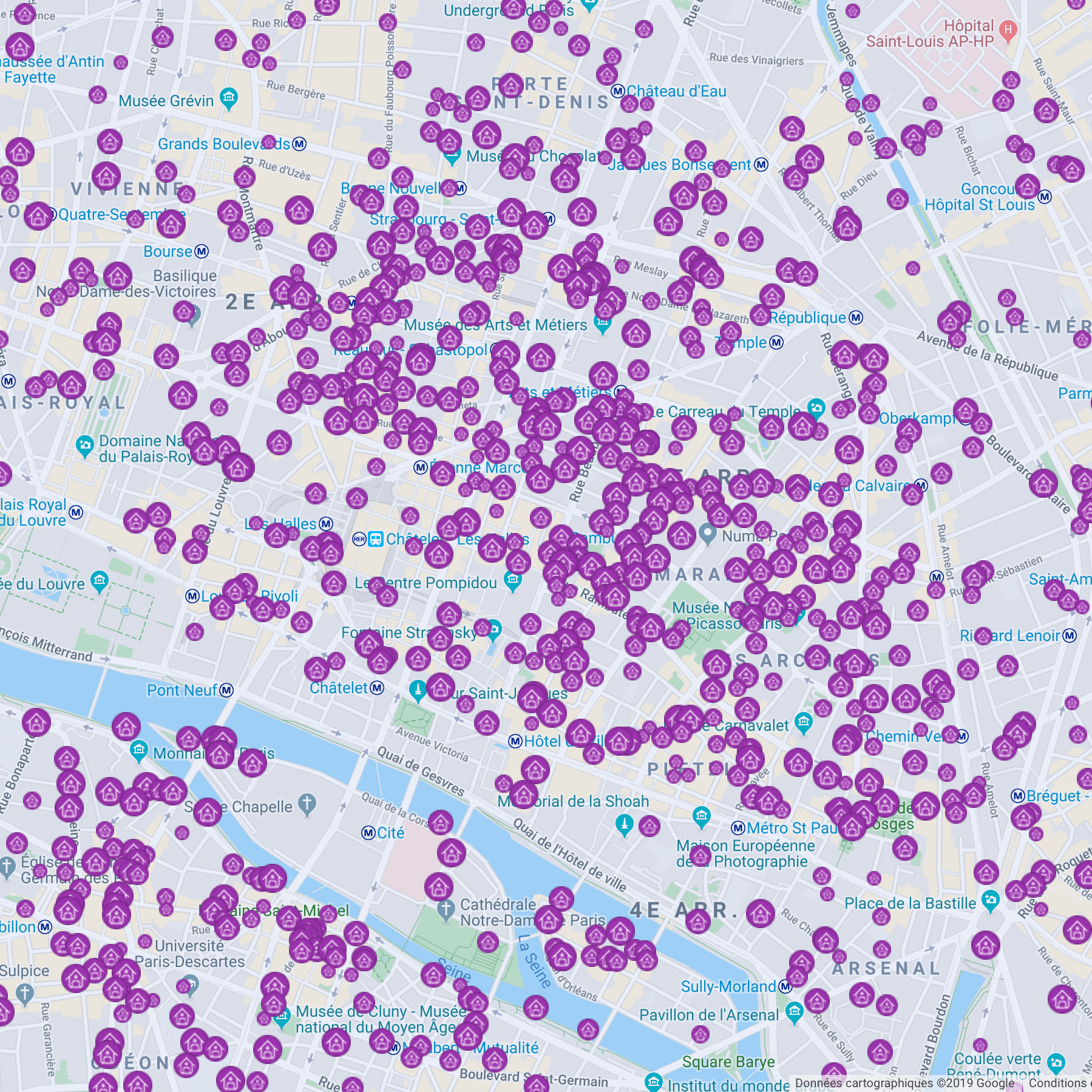

Un autre aspect du New Deal mérite également l’intérêt : la garantie d’emploi. Mis en place aux Etats-Unis par le biais du Civilian Conservation Corps, ce dispositif a aussi été déployé en Argentine en pleine crise financière au début des années 2000 ou en Inde dans des régions rurales défavorisées. L’idée est simple : tout chômeur souhaitant travailler – c’est-à-dire l’écrasante majorité – se voit proposer un emploi. Pour définir le poste de travail, des réunions sont organisées au niveau local avec les employeurs, les chômeurs, les collectivités, les habitants et les syndicats pour définir les besoins non pourvus et voir comment les chômeurs pourraient y remédier. Loin d’être une forme de travail forcé et mal payé, comme le prévoit Emmanuel Macron pour les bénéficiaires du RSA, les personnes sous le régime de l’emploi garanti sont payées au salaire minimum, avec des cotisations.

La garantie d’emploi est de surcroît relativement simple à financer, grâce aux économies en matière d’indemnisations et pour les autres branches de la Sécurité sociale, ainsi qu’en supprimant les dispositifs tels que le CICE. Si une telle mesure soulève de vastes questions, elle permettrait néanmoins de briser la spirale destructrice du chômage et de répondre à de nombreux besoins inassouvis. Enfin, en établissant une garantie d’emploi, le chantage des employeurs au licenciement ferait beaucoup moins peur. Dès lors, un cercle vertueux de plein emploi et d’amélioration des conditions de travail pourrait se mettre en place. Tout le contraire, en somme, du dilemme entre exploitation et misère que promettent Emmanuel Macron et ses alliés.