L’élection présidentielle iranienne intervient dans un pays gravement atteint sur le plan économique, social et humanitaire. Le retour des sanctions infligées par les États-Unis en mai 2018 a grandement participé de cette détérioration. Alors que la majeure partie de la population espère des candidats une sortie de l’ornière, ces derniers, en campagne, peinent à convaincre. Cependant, ni les relations à couteaux tirés avec les Américains, ni la situation interne tendue ne semblent menacer les cadres sur lesquels repose la République islamique d’Iran (RII).

Sur les 600 volontaires ayant tenté de se présenter aux élections, seuls sept ont été retenus par le Conseil des Gardiens, qui ont essentiellement avalisé des candidatures proches du pouvoir religieux. Ce choix a provoqué les critiques du conservateur modéré M. Larijani, dirigeant du parlement iranien. Si le pluralisme de cette élection est donc pour le moins limité, les marges de manoeuvres du vainqueur sera elle aussi sévèrement contrainte par le contexte international.

Le pays connaît une pénurie de médicaments, eux aussi sous embargo étranger. Les personnes atteintes de diabète, qui représentent 11 % de la population de plus de 25 ans, ne peuvent ainsi plus se fournir correctement en insuline.

Après le retrait unilatéral américain de l’accord de Vienne, dit « Joint Comprehensive Plan of Action » (JCPoA) décidé par l’administration Trump, le rétablissement d’une politique de pression maximale a achevé d’asphyxier l’Iran. Les sanctions, loin de ne s’appliquer qu’au domaine militaire et à quelques personnalités ciblées, s’étendent à l’ensemble de l’économie. L’inflation galopante, la dépréciation folle de la monnaie iranienne, ainsi que la diminution vertigineuse des échanges commerciaux avec le reste du monde, ont provoqué l’arrêt de nombreux secteurs d’activité et la chute de la consommation des catégories populaires. Le taux de pauvreté s’étend actuellement à près de la moitié de la population. La viande, le lait, les fruits ou le pain se raréfient dans les ménages. Les jeunes, souvent très diplômés – 800 000 nouveaux détenteurs d’une licence chaque année -, peinent à s’insérer sur un marché du travail atone. Selon les estimations les plus récentes de la Banque mondiale, un jeune sur quatre est au chômage. À cela s’ajoutent les pénuries de médicaments, eux aussi sous embargo étranger. Les personnes atteintes de diabète, qui représentent 11 % de la population de plus de 25 ans, ne peuvent ainsi plus se fournir correctement en insuline. La pandémie du SARS-CoV-2 est venue confirmer la déliquescence du système de santé iranien, puisque le pays a connu le plus important taux de décès liés au virus dans le Moyen-Orient.

Pour une analyse de l’impact des sanctions en Iran, lire sur LVSL notre entretien avec Thierry Coville : « Les sanctions américaines contre l’Iran sont d’une grande brutalité et les Européens laissent faire »

L’économie iranienne a connu des mutations importantes. D’un encadrement étatique appuyé, on est passé à une économie d’arrangements entre particuliers, marquée par la suppression de nombreuses normes et l’explosion du marché noir. Ce processus de dérégulation ne détonne pourtant pas excessivement avec la trajectoire que suit l’Iran depuis une quarantaine d’années. À l’instar de nombreuses économies autrefois strictement contrôlées par l’appareil d’État, le régime a dû se soumettre, dans un contexte de crise de la dette, à des plans d’ajustement structurel. En Iran, des réformes libérales ont été entreprises par les gouvernements successifs, à partir du mandat de M. Rafsandjani (1989-1997), alors même que « la volonté de lutter contre les inégalités sociales a sans doute été l’un des éléments les plus fédérateurs du discours pré-révolutionnaire des opposants au régime du Shah » [1]. Cette période coïncide avec la mise en place des premiers embargos sur le pétrole et le commerce extérieur. Face aux contraintes internationales – dévaluation structurelle du rial, pénurie de devises -, les gouvernements ont opté pour des campagnes de privatisations. Ces dernières ont été relancées et accélérées pendant la présidence Ahmadinejad, entre 2005 et 2013. Un comble, pour celui qui avait justement su séduire par sa critique des plans d’ajustement structurels…

L’aggravation de la situation économique se traduit par une désillusion politique croissante. Ces derniers mois, le Guide a affiché à plusieurs reprises sa préoccupation vis-à-vis d’un taux de participation potentiellement dérisoire. Les Iraniens n’entendent plus se rendre aux urnes, qui plus est suite à ce processus de sélection qui a drastiquement limité les options politiques. Interrogé par Le Vent se Lève, Thierry Coville précise : « Politiquement, on entend de plus en plus de gens qui se questionnent quant à l’intérêt de voter et la différence entre le camp réformateur et conservateur ». Ce risque d’abstention n’a rien d’une nouveauté. Lors des élections présidentielles et législatives de juin 2017 et de février 2020, les Iraniens avait déjà préféré rester chez eux. L’une des raisons réside peut-être dans l’incapacité chronique des candidats à proposer des mesures qui mettent en cause les carcans néolibéraux, qui conduisent à la dégradation de vie des Iraniens depuis trois décennies.

La pierre angulaire du nucléaire

Les pourparlers sur le nucléaire, qui ont repris le 6 avril par l’entremise de l’E3 – la troïka européenne composée de la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni -, surplombent l’ensemble de ces tensions internes. Pour Thierry Coville, la chose est acquise : « Ce qui peut rétablir une stabilité macro-économique en Iran, c’est le retour des Etats-Unis dans l’accord ». Contrairement aux idées reçues, l’élection qui se profile aura sans doute une influence mineure sur les négociations. Quoi qu’il advienne, le Guide suprême demeure l’ultime digue qui se dresse face aux Américains et aux Européens. Il apparaît même que ce dernier ait adopté la stratégie de la patience ; si la levée des sanctions figure parmi les conditions iraniennes sine qua non à un éventuel compromis entre les différents partis de l’accord, le leader ne se presse pas pour y parvenir avant le verdict du 18 juin. Et ce, pour une raison simple : la crainte d’un nouveau – et énième – tollé intérieur une fois la reprise économique amorcée. Pour la plupart des analystes et certains officiels, la nomination d’un tenant de la ligne « dure » au poste de président ne devrait pas, en somme, mener le prochain gouvernement à l’abandon du dialogue.

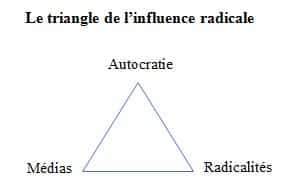

Le camp des « radicaux » peut compter sur des soutiens économiques qui n’ont pas intérêt à un apaisement avec les États-Unis. Parmi eux, on trouve les Pasdaran, « Gardiens de la révolution », qui soutiennent financièrement nombre de groupes armées dans la région.

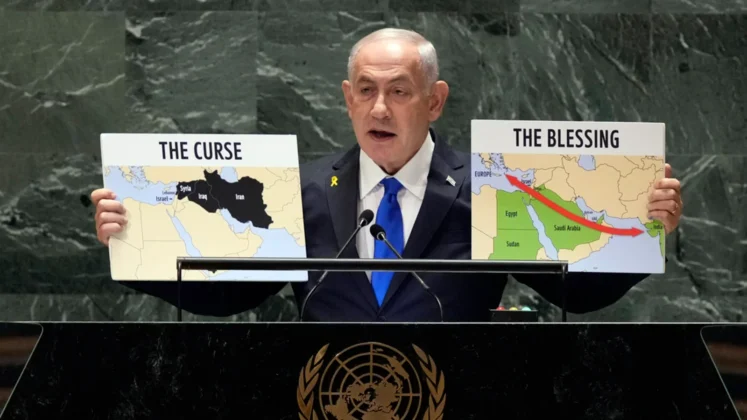

En Iran, deux tendances s’affrontent quand il s’agit de se positionner sur la politique étrangère. D’un côté, les éléments les plus radicaux du régime revendiquent la surenchère nucléaire en vue d’abolir l’intégralité des sanctions, qui s’élèvent au nombre de 1 500 après la rupture inaugurée en 2018. Une levée qu’il appartient, in fine, au gouvernement américain de décider. De l’autre, ledit camp « modéré » vante le rapprochement avec les Occidentaux, tout en maintenant une hostilité affichée vis-à-vis des autres puissances régionales, israélienne et saoudienne.

Le camp des « radicaux » peut compter sur des soutiens économiques et politiques qui n’ont pas intérêt à un apaisement avec les États-Unis. Parmi eux, on trouve les Pasdaran, « Gardiens de la révolution », qui soutiennent financièrement nombre de groupes armées au Liban, au Yémen ou en Irak. Du reste, les affrontements à distance avec les États-Unis garantissent leur légitimité auprès de la population, qui se soumet à la militarisation accrue du pays.

Les bouleversements régionaux et globaux ont jeté de nouvelles bases dont l’accord en devenir ne pourra faire fi. La donne a effectivement changé quant à l’évolution des relations entre puissances. Les accords d’Abraham, signés en 2020, marquent le début d’un processus de normalisation des rapports d’Israël avec les États arabes voisins. Bien qu’il demeure à l’état embryonnaire, le rapprochement avec la monarchie saoudienne a envoyé un signal clair à l’Iran : les lignes bougent et l’isolent un peu plus. En parallèle, le cadrage géopolitique de la région, encore largement dicté par Washington, semble évoluer. La Russie de Vladimir Poutine n’hésite pas à prendre fait et cause pour Téhéran, au moment de condamner les agissements de la Maison Blanche. Ainsi en est-il allé de la proclamation unilatérale d’un renouvellement des sanctions onusiennes, en septembre 2020, et de l’assassinat par drone du commandement des forces Al-Qods, M. Soleimani, décisions vivement dénoncées par les autorités russes. La Chine, elle, ne cache pas ses ambitions économiques. Elle a notamment annoncé un « pacte de coopération stratégique de 25 ans » avec l’Iran, le 27 mars dernier. Pékin, qui « a toujours soutenu l’Iran, comportement lié à la rivalité avec les Etats-Unis », analyse Thierry Coville, est devenu, au cours de la dernière décennie, le premier partenaire commercial de la République islamique. Sa présence n’aura, cependant, « pas un énorme impact sur les négociations », nuance le chercheur.

L’administration Biden a quant à elle suspendu son jugement, dans l’attente du résultat des élections. M. Blinken, Secrétaire d’Etat depuis l’élection de Joe Biden, a cependant affirmé le 8 juin 2021 que les États-Unis maintiendront « des centaines de sanctions […], y compris des sanctions imposées par l’administration Trump », renvoyant sine die l’espoir d’une désescalade aboutie. Ces divers épisodes d’inimitiés ponctuées d’accalmies ne laissent pas présager un retour dans l’accord en des termes identiques à ceux initialement définis.

L’hypothèse d’une crise de régime

Par-delà cet entrelacs de factions et d’intérêts se dégage un régime tenace. Aujourd’hui, la contestation populaire, si elle n’a pas complètement disparu, n’est plus d’actualité. La dernière véritable secousse aux revendications politiques remonte à 2009. Le « Mouvement vert » et des millions d’électeurs s’étaient alors insurgés contre le verdict des urnes, donnant M. Aminedjhad vainqueur. Une décennie plus tard, de tels soubresauts ne sont plus concevables. La répression féroce des autorités iraniennes n’y est pas pour rien. Selon un décompte réalisé par Amnesty International, en décembre 2019, le nombre d’assassinats perpétrés par le régime s’établirait à 304.

Mais la répression n’est pas le seul facteur de cette singulière résilience, qui caractérise une théocratie dont on prêche si souvent la fin. « Ce qui est frappant avec l’Iran, c’est la résilience de la société, qui a passé une grande partie de son histoire récente en situation de crise », rappelle T. Coville. Le plus saisissant, à rebours des chiffres rapportés – réels -, c’est de constater une part de bonne santé économique en Iran. La République islamique a en effet pu continuer de compter sur quelques exportations. Entre combines pour contourner les sanctions américaines – en mélangeant son pétrole avec la production irakienne, par exemple – et hausse de la vente du brut à l’étranger, avec l’écoulement d’un million et demi de barils par jour selon TankerTrackers en janvier 2021, l’économie iranienne « ne va pas s’effondrer » dans l’immédiat.

Au-delà, l’imaginaire de la citadelle assiégée semble maintenir le régime à flot. Et les mollahs iraniens ne s’y trompent pas. Ils n’ont de cesse de tirer sur la fibre nationaliste en agitant l’épouvantail du « Grand Satan » – utilisé pour désigner l’Empire américain – à coup de slogans éloquents, tels que down with the US (« à bas les Etats-Unis ») et de mobilisations de masse, comme la célébration en grande pompe des 30 ans de la RII le premier février 2019.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que le régime joue sa survie dans les années qui viennent. Pour ce faire, un arbitrage à visages multiples s’impose : économique, religieux et souverain, quand on pense au dossier du nucléaire. Surtout, la question de la succession de Ali Khamenei, souffrant selon certains, se pose déjà dans les rangs du pouvoir. Sachant que le Guide suprême est le véritable chef de l’État, tous les regards se tournent vers l’après. En 1989, au moment de la disparition de l’instigateur de la Révolution, l’ayatollah Khomeini, des chambardements constitutionnels et théologiques avaient eu lieu : à partir de cette date, entre autres, le Guide n’est plus obligatoirement un marja, c’est-à-dire une « source d’imitation » dans le chiisme duodécimain, mais peut être désigné parmi le clergé moyen. Feront-ils office de précédent ? Les Américains, en coulisse, en ont fait une priorité ; l’amer constat d’un régime qui refuse d’abdiquer et qui reste, aux yeux du monde extérieur, un objet mal identifié.

Notes :

[1] Vahabi, M., Coville, T. (2017). « L’économie politique de la République islamique d’Iran », Revue internationale des études du développement, 1 (229), pp. 11-31.