Arthur Rizer is a member of the R Street Institute and a former professor at Columbia, among others. His contributions are unique in the academic landscape of policing. One of his main theses is the redefinition of the habitus of law enforcement through its militarization in the United States. The interview was conducted on Skype by Marion Beauvalet and translated by Rémy Choury.

Le Vent Se Lève – Can you first introduce the think tank you are part of ? Is it affiliated with the Democrats or the Republicans? More broadly, who does it have an audience with today ? How did you come to be interested in issues of militarization and policing?

Arthur Rizer – We are not part of a party, we are non-partisan in the sense that we absolutely do not align with one party or another. We are on the center-right and that means that we try to represent ideas from the right, conservative ideas, and I know that means different things depending on where you are at.

But in essence a conservative ideal in the United States is believing in issues like limited governance, fiscal responsibility, being smart with taxpayers’ money etc. So, we are not affiliated with any particular party. I was introduced to this job. I was a professor at a university, I liked teaching, I still teach at a university, but I really wanted to do things that had the ability to change things through real people and not just some students in the clouds. I went over to policy work instead.

I still teach at a university called George Mason and I lecture at the University of London. I do study at Oxford related specifically to policing, police violence, and police militarization. So how did I become interested in issues related to policing and militarization? I was a soldier and I fought in Iraq. When I got back from Iraq in 2005 I was in the Minneapolis airport, which is a coincidence, and I saw a police officer who was standing there with a M4 Rifle, which is the exact same rifle that I carried when I was in Iraq, and it made me think : “Wow why does he know that? In what situation is this police officer going to need an assault rifle to patrol streets in America?” And this was not a SWAT officers or some intense team of police officers that kick in door and look for terrorist.

This was a regular police officer so that got le started and I wrote an article in the Atlantic in 2008 that basically talked about how we were blurring the lines between police and military. I have been to Europe, I have lived in many European countries, and there is a difference history with police and the military in Europe. In the United States, we are supposed to have a very very clear line between the two.

LVSL – Who is speaking in the United States today about these subjects ? What is so special about your voice ? What are the structuring lines of the debate and the positions of the different actors ? Could you describe the different stages that led to the militarization of the police and its own redefinition ?

AR – What I think is unique about my voice is that I was a soldier. I was a combat soldier, I was a civil police officer, and I was a police officer in the military as well. I’ve also studied policing from an academic sense and I teach at UCL a class called ‘police ethics’ so I think I have a view of this all the way across, and I even was arrested as a teenager by a police officer.

In consequence, I think I have a good view of how things are supposed to look like. In the United States as I mention, we are not republican or democrats, but we are supposed to believe in limited government, a government that is controlled by civilians, but the police are the most powerful and the most real thing the government can do to you.

This is why my opinion has always been that if you want to say that you are a conservative or on the right, you should really believe that civilians should control the police, and the police should serve the people. And if you do not, you are not really a conservative.

We are supposed to be better than that. I think I have the experience and I have written a lot about it. The most important for your reader is that I have been doing a research through Oxford where I’ve been sitting and interviewing police officers throughout the country. I have been to Los Angeles, Miami, or Montgomery in Alabama. I spent nearly 320 hours with those officers interviewing them and talking to them.

LVSL – What do you mean by “civilians should control police” ? Because in France this is a really abstract notion and we do not really think like this.

AR – What I mean is that in this country, to be a free society, the people who are elected should be the ones that are making the decisions about how we are going to be governed. Think about the George Floyd case. That police officer was acting outside the policy.

There was not a single book that said he was allowed to do that ; he wasn’t allowed to do that. We have a situation where luckily he was prosecuted, but there are a hundred of other cases where the police officer won’t be or hasn’t been. This is our system. People vote and the individuals that are elected should be deciding how the police force looks and how the police force acts.

Too many time in this country, because of police union and other elements we could look into, the police seems to act almost independently and without a lot of deference to their elected civilian masters, and I think that caused a lot of problem.

LVSL – To go back to the video that was made by Vox on your work, could you describe the difference stages that led to the militarization of the police and it own re-definion?

AR – This has been a long-time issue in the United States and you can go back all the way to prohibition. At one point in this country, alcohol was illegal. We had several years where alcohol was not served. So we had the mafia and organized crime that developed in order to sold alcohol and made money, and that was the first time that we saw that the bad guys had bigger guns that the good guys.

You kind of see militarization start there : you can look at any American movie that are showing the 1920s, you see the bad guy with an automatic gun and the cop has a little 6 shooters. You can start there, but what I think really exploded militarization of the police is the war on drug. We were fighting cartels that had military grade weapons. We wanted to fight back, but police department learnt that they were able to get more money and acquire more resources if they looked more like military officers and acted on these task forces. You also had the war on terror and terrorism.

You kind of see militarization start there : you can look at any American movie that are showing the 1920s, you see the bad guy with an automatic gun and the cop has a little 6 shooters. You can start there, but what I think really exploded militarization of the police is the war on drug. We were fighting cartels that had military grade weapons. We wanted to fight back, but police department learnt that they were able to get more money and acquire more resources if they looked more like military officers and acted on these task forces. You also had the war on terror and terrorism.

After 9/11, we saw a very significant increase in the types of equipment that the police have in this country. There was also this one event called the North Hollywood shoutout which was a gunfight you see in the movie “Heat”. It is an American Movie about this incident. When it happened in 1994, the “bad guys”, the bank robbers, had rifles, and the police officers could not act or even defend themselves.

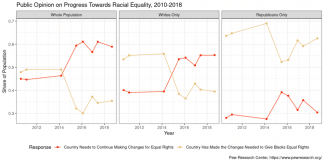

That cause another spike in the call to give police bigger guns. There is also this program called 1033 which allowed for a lot of equipment from the military to be moved over to police department, that played a big part too. You had this graph that shows that at every step of the way, we got more and more soldier in the police force. This is extremely important to remember because the mission of the police all around the world is to protect and serve.

The motto of the French police is “pour la patrie ils veillent”. It is all about protection ! You know what the motto of the soldier is ? The motto, the creed of the US army is : “I stand ready to engage the enemy in close combat and destroy them”. That is not what police officers should be doing. That is why this is so dangerous and kind of how we have militarized in the United States. A lot of it also comes down to money.

A lot of police department were able to acquire more money for their department by doing this type of work. Here is a statistic that will blow your mind: do you know what SWAT means? We see the movies with the police officers in black, throwing grenade, those are the SWAT. In France, this is the BRI (Brigade de Recherche et d’intervention).

Here is the thing: in America, crime is actually at an all-time low. New York is one of the safest cities in the world. Per capita, there is less violent crime in New York that almost anywhere else. It is not that far off from Tokyo and cities like that. Crime was really high in the 1980s, and crime has gone down since. But the use of SWAT from the 1980s to today has gone up by 1400%. This is partially because police departments were able to say that we need these things and get money for their department in order to do it. But once they had it, they had to use it, and that is where we got to these problems.

LVSL – How can this be changed and on what scale because the United States is federal?

AR – I think what you are asking is whether we should we be looking for a reform at a Federal level or at a State level. The federal government can only do so much. Imagine going to the White House today to talk about this. The federal government can do some things, they can prevent grants from going to organizations unless they do a better job, they can eliminate the 1033 program, but there is a report from the NY University that basically says that we don’t really use the 1033 program anymore. This is really has to be done at a state level, the states and the cities have to be on board with the reform.

LVSL – You are not only part of a think tank, you have also worked on militarization and security issues at Oxford and UCL. What is the state of research on these subjects at the moment ? Which reading grids dominate in the academic field?

AR – This is kind of the problem I think we are facing in policing. Most of the research is on issue that I do not think will actually change anything. Most of the research on policing is on new police officers and their training, and on police chiefs. But there is very little research done on what is happening within police department. In order to actually change police culture, which is what we need to do, we can’t just change leadership, we can’t just hire more cops. We need to change the way police officers think about their role, but we do not do a really good job at understanding how they view their role.

Most of the research in the field specifically surrounds number like “how many times are police violent”, which are things that we need to know. But the holes in research are specifically on understanding police culture and trying to understand how that mid-level management of policing, like the sergeant : how do they think about their role and how can we get them to think differently.

My research at Oxford is about this subject. It is on field training officers (FTOs): the officers that train new officers in the field. All the research about FTOs are about the training program, but there is nothing out there except for I think my research that look at what does the FTOs actually think and what are the field training officers actually thinking about these issues.

LVSL – How does the media treat the issue of the police? Has this changed with the dawn of the Black Lives Matter movements?

AR – That’s a great question. In the history of journalism, policing has always been a way to sell newspaper. There is an old phrase in English which states: “If it bleeds, it leads”. What it meant is that if there is violence involved, then will be selling newspapers. It is a heavily reported area because it sells news, it gets clicks. At the same time, every single time I have ever read something on policing that I had personal knowledge about, it was wrong.

Sometimes big, sometimes little, but it was always off a little bit. I think the media has done an enormous disservice to this issue by sensationalizing police. I want to expand on the word media a bit. When I think about the word media, I do not think only about news in journalism, I think about everything. I want you to personally think about what your favorite police show is ?

We have sensationalized bad cops and this idea that a police officer can hurt if you are a bad guy.

Then think about how those cops act in those police shows. I bet you they are doing thing that are probably wrong. But because they are the good guys, we are okay with this. In America, and I know it is the case as well in France, in police departments there are internal affairs. It is the police officers that police other police officers. If you think about every single American movie or TV show where there is an internal affairs officers, they are always the bad guy.

They are always the guys who are trying to prevent justice from taking place, who are preventing the cops in doing the right job. That is a major problem. I went back and look back at some of my movies. If you look at the movie Training Day with Denzel Washington, he is a terrible police officer, but they make him look kind of like a good guy at the same time. That is a problem. We have sensationalized bad cops and this idea that a police officer can hurt if you are a bad guy.

We watch these shows like Cops and these live TV shows where we’re seeing cops being aggressive to people, and for some reason we’re okay with that? That is outrageous to me. I think that journalism has fed into this because they have sensationalized violence and has made bad policing look “fun”.

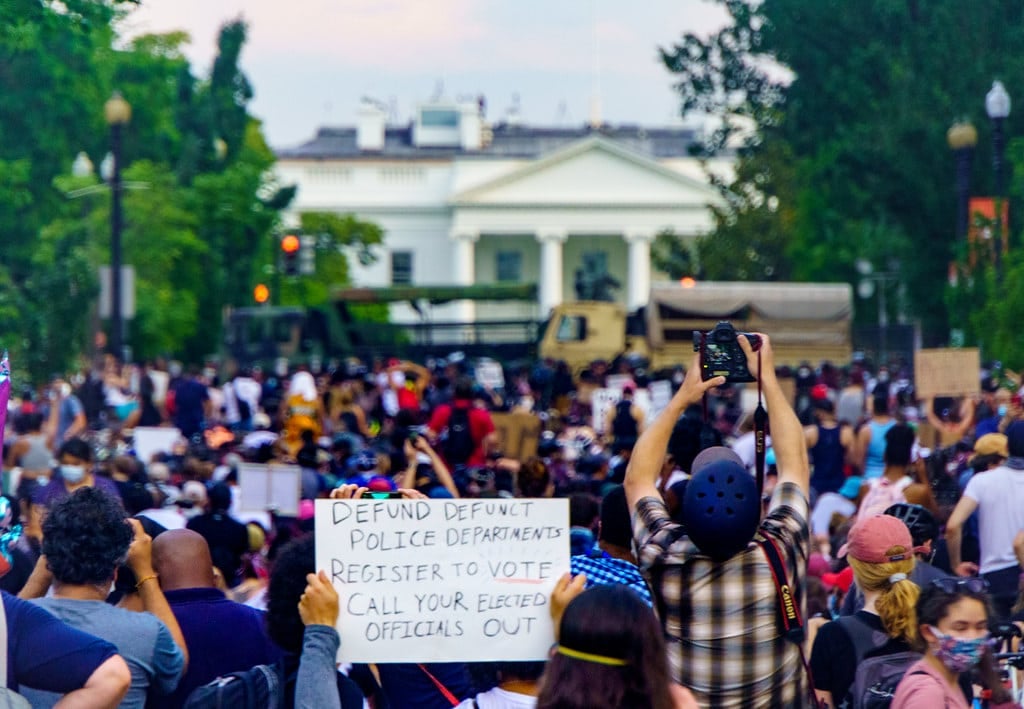

You asked me a question about Black Lives Matter. Folks like you and me, white folks, do not have the same interaction with police as other people do. Until we come to grip with that, we are always gonna have problems. My children are black, my ex-wife is black, and the way they see the world is different than me. If I do not understand that, I am going to be a terrible father and I’m not gonna be a very good citizen.

I have problems with the organization itself of Black Lives Matter which I think goes a bit too far sometimes, but the movement is great. Regardless, I do think they shed light by saying “stop pretending that everything is equal”, because if everything was equal, of course things would be different, but they’re not.

Look at just the way we report on police violence. A lot of medias use sentences like “there is just as many shootings for white people as black people”, and somehow, they act like that proves that there is not a problem. That is only taking into accounts shootings, which are recorded.

When a police officer shoves you against the wall and punches you in the back of the head, that’s not reported, and I guarantee you that happens way more to poor people, to black people, and to brown people, not just in the US but everywhere in the world. We need to look at that reality in the face and acknowledge it. I know this is going to be an extreme example but let us go back to World War Two.

Today, I think a lot of white people in the world are paralyzed. We need to lock arms on this issue and say “right is right”. It is not a Right issue, not a Left issue, not a Democrat issue, not a Republican issue, it’s a right and wrong issue, and we need to do something about it.

LVSL – Militarization makes it possible to move to maintaining order and public tranquillity to an opposition between friend and foe, the latter being in fact a threat to be eliminated. what is the doctrine at work? Is there an ideology behind it ? Do you think that militarization can lead to a civil war, which is very present in the American imaginary ?

AR – Civil war certainly is present in the American imaginary, and we have so many TV shows and movies about the civil war. This is a very smart question, it takes me back to some of the things I said earlier. If you google my name, there is an article that I wrote that specifically looks at “why military equipment is bad for policing”. The article is basically pro-police, and I wrote it like this on purpose because I want cops to like my article. It says that cops need to be protected, cops need to have the tools they need, but these tools are bad for policing.

However, what I’m really doing in this article if you look at mentalities, is that the police mentality is supposed to be “protect and serve”. The police are supposed to protect the bad guys as well as the good guys. A cop is absolutely supposed to protect bad people. When I was a soldier in Iraq, my job was to kill the bad guys, and try not to kill the good guys. That is the soldier’s role. You may not like it but that is the way it has been since civilizations organized militaries.

By blurring the lines between police and military together, you are really causing tremendous problems in this country. If you train a police officer like a soldier, you equip a police officer like a soldier, and then you tell them that their mission is basically soldiering, why are we surprised that they start to act like soldiers ?

Look at what they did at Buffalo’s when they pushed that man on the floor and then walked straight past him and did not give a damn about it (image/lien possible). Out of all your questions, that to me is the most important one. Blurring the line in the mentality of police officers is where true danger is.

Do I think militarization can lead to a civil war? No. A lot of people are very frustrated about the American system, because it is so slow and it seems bugged down by so many different things, but that’s done on purpose. Our system was designed to be slow and very monotonous. Quite frankly, what civil war could this possibly look like? However, could this lead to more civil unrest, more people in the streets and more riots?

Absolutely, we are not done with this issue. Do I think we are gonna have civil war, armed conflict in our streets? No. America is very good at finding the next boogie man. After 9/11 it was the Muslim fundamentalist. And then when Trump got elected it was migrants at the border. We are really good at this, we always find the next person that we’re gonna put our hate on, and then we focus on hating that person.

So right now, this is important but ultimately this will pass. This is why it is so important that we talk about it right now: because this will pass. There is going to be other threats that are gonna come up that people are going to prioritize. To quote Benjamin Franklin, “those who are willing to give up freedom for security deserve neither”.

If your freedom is at a certain point, and you experience 9/11, things go down and you never come back to the original level of freedom, you come back at a lower point.

That is what we are facing in the country. There are people who are saying “we need the police, and we need the police to be militarized for security”, and what I’m saying is that if you’re willing to give up your freedom for that security, you don’t deserve either one of them. In the history of the world that has always happened. Do I think we are going to have a dictator in America? No. But I think we will slowly creep our way into losing our constitution protection.

LVSL – Do you think that the current situation, and more broadly so-called “crisis” situations, may be times when citizens are inclined to tolerate more surveillance, or that this is a time when deeper changes in the relationship to surveillance are taking shape? How to arbitrate between freedom and security?

AR – I think we have actually shown this in our history. If you look at right after 9/11, nobody questioned laws that were related to surveillance and security and spying on American people, nobody said anything about it. When we went to Afghanistan, nobody said anything about it, I mean you guys came with us. It takes time for these things to catch up, but what I fear is that every single time that you have this kind of rollercoaster, you always end up in a worst spot. If you’re freedom is here, and then you have 9/11 and things come down, you never come back to here, you come back to an other point which is on a higher level.

If your freedom is at a certain point, and you experience 9/11, things go down and you never come back to the original level of freedom, you come back at a lower point. The same happens with militarization issues. Eventually we come to a point where this is the norm. I think that is scary, and I think as a free people we should do something about it. Look at all the cameras in Europe, in France, in England. People would not have tolerated that 40 years ago. But today it is kind of normal: you are outside, you are on camera. I am not saying it is a bad thing, maybe just we shouldn’t be so willing to be okay with it.

To go further, references :