Politiques et épidémiologistes sont légion dans l’espace médiatique. Et si les artistes, Freder Fredersen, Vador ou encore Arcadia Darell, s’invitaient aux débats ? Champ littéraire et filmique souvent prompt à inventer des futurs cauchemardesques, la science-fiction est aussi considérée par opposition à un certain académisme comme un sous-genre bien peu sérieux. Mais en tant qu’émanation des paradigmes sociaux, politiques et culturels de son époque, elle offre une profondeur critique souvent insoupçonnée qui a fini par susciter l’intérêt des sciences sociales et d’une poignée de chercheurs – en littérature et en géographie notamment – qui ont entrepris de la prendre comme objet d’étude original et novateur. Tandis que la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an suscite de nombreux enjeux et d’inépuisables réflexions plus ou moins fines sur nos modes de vie et de gouvernance, les œuvres de science-fiction et les travaux de ce champ de recherche naissant mais ambitieux semblent fort à propos pour penser selon de nouvelles perspectives ce qui nous arrive.

Peurs sur la ville et crise sanitaire

Méta-commentaires sur les villes d’hier et d’aujourd’hui, les œuvres de science-fiction sont une ressource précieuse pour les sciences sociales quand elles n’anticipent pas les théories académiques elles-mêmes. Depuis un siècle et la Metropolis de Fritz Lang (1927), la ville est le terrain de jeu privilégié de la science-fiction qui en fait généralement le théâtre d’une expansion urbaine toujours plus grande et toujours plus dévastatrice. Comme le démontrent certains géographes pionniers en termes de géo-fiction1, la ville du futur semble vouée à être cette « monstruopole » uniforme, surpeuplée et surtout gouvernée d’une main de fer.

À l’instar de la vile et dépravée Babylone des textes bibliques, la ville du futur incarne paradoxalement un progrès humain à son apogée capable en même temps de donner naissance aux plus grandes monstruosités. Du côté des sciences sociales, les théories et concepts foisonnent et s’entrecroisent avec les œuvres de science-fiction qui leur répondent voire anticipent leurs conclusions. Ainsi trouve-t-on des pendants science-fictifs nombreux à la global city théorisée par Saskia Sassen ou à l’œcuménopole (ou ville-planète) de Constantinos Doxiadis. En bref, de plus en plus de villes sont marquées par une concentration des pouvoirs décisionnels (politiques, économiques etc.) qui pourraient à terme s’accompagner d’une expansion urbaine paroxystique2. Coruscant, œcuménopole et capitale galactique de l’univers créé par George Lucas ou encore la monstrueuse Trantor qui sert de décor à l’œuvre d’Isaac Asimov en sont des exemples emblématiques. Leurs formes architecturales, leur urbanisation totale et l’organisation socio-spatiale qui en découlent témoignent des « pathologies réelles ou supposées de la cité globale contemporaine3 ».

De manière plus générale, nombreux sont les auteurs de sciences sociales ou de science-fiction à avoir démontré ou illustré à quel point les relations de pouvoir et de domination s’inscrivent avec force dans l’espace. Comme Winston Smith, personnage principal de 1984, on ne peut en effet qu’être frappé d’étonnement et d’écrasement à la vue du ministère de la Vérité : « C’était une gigantesque construction pyramidale de béton d’un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu’à trois cents mètres de hauteur. […] 4» Hors du domaine de la science-fiction, certains artistes illustrent aussi à la perfection ces prémonitions peu engageantes. Prémonition est précisément le titre que la peintre surréaliste Remedios Varo donne à l’un de ses tableaux qui dénonce une sorte de machinerie urbaine qui retient, opprime et fait perdre leur identité aux individus.

La distinction sociale, super-pouvoir du monde urbain et du monde de demain

En tant que catalyseur du pouvoir qu’elle spatialise, la ville est donc logiquement devenue un objet dont la science-fiction s’est emparée avec délice. Les griefs qu’elle révèle permettent en effet d’imaginer les pires dictatures urbaines. Dans Les Monades urbaines, l’écrivain américain Robert Silverberg décrit le mode de vie des 75 milliards d’individus qui peuplent désormais la planète et qui s’entassent dans de gigantesques constructions de plusieurs kilomètres de hauteur. À la fois solution alternative au malthusianisme5 pour contrer la surpopulation – ces bâtiment peuvent loger jusqu’à 800 000 habitants – et formes de dérives autoritaires, les monades sont de véritables sociétés-microcosmes où la mobilité et la localisation au sein de ladite structure sont conditionnées au pouvoir économique. Cette dialectique haut-bas en termes de distinction sociale et la spatialisation de la richesse constituent somme toute un phénomène courant dans les imaginaires urbains. Du côté de la science-fiction, les exemples sont nombreux à l’instar des classes laborieuses (low-opps) installées dans les Warrens (ou Terriers), regroupements de minuscules logements présents dans le roman High-Opp de Frank Herbert.

Considérée sous le prisme sanitaire, la vie en hauteur est un considérable avantage. Loin de la pollution du sol, l’air y est plus pur et les capacités pulmonaires augmentées. D’ailleurs, la corrélation entre pauvreté et effets délétères du confinement et de la crise sanitaire en général a été visible avec une terrible acuité dans certains territoires et notamment au Chili lors de la première vague6.

Covid très long et sclérose urbaine, les maladies du pauvre du futur

Comment maintenant développer cette même réflexion à l’aune de la pandémie actuelle ? Ce modèle majoritairement dystopique prédit par la science-fiction peut-il être amené à ne pas avoir lieu ou, du moins, sous une forme différente en raison des conséquences de la crise que nous vivons ?

D’une part, verticalité et hyper-densité sont aujourd’hui remis en cause. En effet, la surpopulation, désormais mise en accusation, rend peut-être possible une dé-densification massive. Quoi qu’il en soit, elle invite au moins à se replonger dans la lecture de ces auteurs urbanophobes que pouvaient être Ovide ou Jean-Jacques Rousseau dix-sept siècles plus tard. À regarder la cohorte d’urbains en fuite qui s’entassaient dans les TGV vers le sud ou l’Atlantique en réaction ou en prévision de chaque annonce gouvernementale, on peut se dire que le poète latin et le philosophe franco-suisse étaient peut-être visionnaires. Mais voilà sans doute la véritable question : qui sont ces gens qui fuient les villes ? A priori les représentants d’une certaine catégorie sociale qui s’incarne ici dans des pratiques mobilitaires multi-résidentielles. Et puisque Côte d’Opale et Île de Ré sont tout autant inégalement accessibles que les derniers étages des monades géantes du XXIVe siècle, l’exode urbain sanitaire auquel nous avons assisté peut sans doute être considéré comme une forme nouvelle de distinction sociale, mais loin de la ville. La campagne du futur est désormais peut être celle qui sera la plus amenée à se développer. Mais uniquement avec une fraction particulière de la population, nourrie par des exodes urbains sélectifs en fonction du pouvoir économique. Ce développement inégal pourrait ainsi ressembler à la cage dorée qu’est la station spatiale d’Elysium de Neill Blomkamp (2013). En effet dans ce film, l’ambition de SpaceX est devenue réalité et les plus riches ont pu quitter une Terre mourante dirigée par des gouvernements despotiques au service de puissants devenus littéralement extra-terrestres.

De là à dire que la boulangerie du cœur de village laissera place à une boutique Prada il n’y a qu’un pas, mais cette perspective semble tout à fait envisageable et d’autant peu réjouissante que les cauchemars urbains que nous promet la science-fiction pourraient prendre une forme inattendue. Tandis que les gated communities fleuriraient dans ces espaces ruraux autrefois délaissés, une véritable ghettoïsation, non pas dans la ville, mais de la ville elle-même, se produirait.

Dans Le temps du débat, diffusé sur France Culture le 23 juillet 2020, consacré à la thématique de l’exode urbain, les intervenants faisaient ainsi notamment remarquer que cette dynamique est différemment accessible selon les catégories sociales. Une reproduction au moins partielle du mode de vie de riches urbains7 pourrait ainsi avoir lieu sous la forme d’une gentrification rurale. De même, dans son roman L’Homme des jeux, Iain Banks présente les conséquences désastreuses d’un exode rural. Les pauvres aux rêves urbains illusoires se retrouvent entassés dans des bidonvilles sur lesquels s’appuie la ville pour fonctionner. Ainsi l’exprime le guide du personnage Gurgeh : « Je vous informe que cela s’appelle un bidonville, et que c’est là que la ville puise son excédent de main-d’œuvre non qualifiée ». C’est donc peut être l’exact inverse que la crise sanitaire rend possible mais avec un résultat loin d’être plus souhaitable. La campagne deviendrait ainsi un nouvel horizon épuré des problématiques urbaines mais toujours fabriqué par et pour les plus favorisés. Dans chaque cas, comme le disait l’historien Mike Davies, il semble que « les bidonvilles ont devant eux un avenir resplendissant8».

Ainsi, sans véritable réflexion sur l’organisation et l’aménagement des villes à venir, les prédictions de la science-fiction semblent donc amenées à se réaliser. La crise du Covid-19 quant à elle, paraît rebattre certaines cartes, bien que le recul ne soit pas encore suffisant pour en tirer des jugements. Mais cela confirme sans doute qu’un travail de fond sur les sociétés urbaines et sur leur capacité à faire Cité est nécessaire. En d’autres termes, la ville juste se construit avec les individus, avec le « pouvoir citadin » comme l’appelait Marcel Roncayolo. Et comme le dit le géographe Alain Musset en résumant la pensée d’Henri Lefevbre dans Station Metropolis direction Coruscant (2019) : « Elle n’est que l’expression spatiale d’un ordre social. »

Terre fragile et fragiles terriens

Si dans le film de Neil Blomkamp les plus riches ont d’ores et déjà quitté la planète, la perspective de voir un jour une espèce humaine extra-terrestre n’est malgré tout pas si évidente. D’une certaine façon, la crise sanitaire nous rappelle que notre emprise sur la planète n’est heureusement pas totale. Dans le même temps, elle nous force aussi à reconnaître notre statut intrinsèque de terriens. Confinés ou non, nous devons composer avec et protéger notre environnement. En d’autres termes, « poursuivre un mode de vie, qui entraîne des dégâts massifs pour le milieu de vie terrestre […] alors que la vie des hommes en est tout à fait dépendante, c’est bien une entreprise de Thanatos 9». Ces considérations phénoménologiques sont aussi l’occasion de rappeler que l’habitude qui est la nôtre de malmener la planète et les crises environnementales ou sanitaires qui s’ensuivent sont à la base de la majorité des œuvres de science-fiction.

Dès le début du XXe siècle, le genre littéraire du « merveilleux-scientifique » imaginait déjà l’attaque de Paris par des microbes géants10. Au cinéma, les productions très grand public dont on pourrait sans doute contester la qualité cinématographique sont aujourd’hui nombreuses. Mais le chef d’œuvre fondateur de la conscience écologique en science-fiction est évidemment Soleil Vert de Richard Fleischer (1973). New-York en 2022 est une mégalopole de 44 millions d’habitants. La nourriture y est manquante, les naissances contrôlées et les habitants uniquement nourris de tablettes comestibles appelés « soleils verts », distribuées et rationnées par les autorités. L’horrible conclusion du film (et du roman dont il est issu) qui nous apprend la véritable composition desdites tablettes ne peut que nous pousser à nous interroger sur les enjeux de pouvoir et de contrôle d’une part et sur la gestion de nos ressources d’autre part, qu’il s’agisse de nourriture, ou d’une denrée plus d’actualité, de vaccins. Dans le film, l’individu est roi et la solidarité quasi-inexistante. Une réalité qui ne semble malheureusement pas si fictive. De même, dans la magistrale saga vidéoludique The Last of Us (Naughty Dog, 2013 et 2020), nous suivons le périple de deux personnages, Joel et Elie, dans un monde post-apocalyptique peuplés d’infectés transformés en créatures difformes et hyper-violentes par le parasite cordyceps et de survivants, tout aussi violents et déshumanisés. Jugement dernier, rédemption et constat d’échec d’une génération envers la suivante sont les principales lignes de force d’une œuvre qui à travers la rencontre paradoxale avec la déshumanisation incarnée témoigne de l’affaissement d’une civilisation tout en se gardant d’un trop grand manichéisme.

Les sciences sociales ne sont évidemment pas en reste et proposent des réflexions certes moins spectaculaires mais aux enjeux similaires. Ainsi, dans Hors des décombres du Monde. Écologie, science-fiction et éthique du futur, le politiste Yannick Rumpala se demande, en axant sa réflexion sur l’écologie, si l’humanité doit se préparer à vivre sur une planète de moins en moins habitable. Les paysages terrestres désertiques visibles dans le remake Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve viennent ici fort à propos. Mais prenant le contrepied de la vision apocalyptique traditionnelle de la science-fiction, l’auteur propose aussi de considérer le genre comme un laboratoire vers un « nouveau contrat socionaturel 11». Analyser la crise actuelle à l’aune des sciences sociales et de la science-fiction apparaît donc comme une tentative résolument empreinte de positivité.

Des docteurs et des panoptiques

De la Londres écrite par George Orwell à la ville plus subtilement coercitive dépeinte dans Le passeur de Philip Noyce, les sociétés de science-fiction sont des sociétés de contrôle. Et nul besoin de pandémie pour cela. Mais à force de restrictions et de confinements, cette question revient sur le devant de la scène. Alors, que vaut cette affirmation et ce terme de dictature sanitaire souvent brandi ? Et qu’est-ce que la science-fiction peut nous en dire ?

Considérant l’armée de figures publiques, médecins, spécialistes et polémistes qui se bousculent et dont beaucoup sont tout de même impliqués dans les processus décisionnels, on semble assez loin de la dictature sous sa forme traditionnelle12. Mais il est vrai que l’état d’urgence, régime en vigueur quasiment sans interruption depuis plus de six ans désormais n’aide pas à bien percevoir la qualité démocratique du débat. Du reste, il semble que les défenseurs des termes « dictature sanitaire » servent généralement d’autres intérêts. Une ouverture par souci de faire ruisseler les profits en faveur des plus défavorisés comme le promet la théorie économique du même nom sonne en effet comme une tentative de sauvetage désespérée du néolibéralisme. D’autant plus à un moment propice aux débats et critiques à l’égard de ce modèle.

Parler de « dictature sanitaire » semble, à plusieurs égards, problématique. Mais il est sans doute possible de parler d’une société sous contrôle selon la définition foucaldienne13, tant les dispositions et évolutions nombreuses donnent des migraines même au juriste le plus aguerri. Puisque les écrits du philosophe britannique Jeremy Bentham ont particulièrement influencé la science-fiction (pensons par exemple aux romans d’Alain Damasio), le terme de panoptique sanitaire peut sans doute être envisagé.

Ce dernier se veut plus nuancé et correspond somme toute à la forme que prennent les mesures de restrictions. Englobantes, ne voulant stigmatiser personne mais bien heureuses de pouvoir facilement et en même temps surveiller tout le monde. En effet, la crise sanitaire révèle une société de contrôle à deux facettes. D’une part et classiquement, une prohibition et une coercition rigides liées au respect des mesures de restrictions sociales. D’autre part, une forme de contrôle beaucoup plus subtile et insidieuse, principe même du panoptique. Cette dernière s’incarne particulièrement à travers les applications destinées à tracer les malades potentiels et à remonter les chaines de contamination en s’appuyant sur les individus eux-mêmes. À l’instar du système « Voisins vigilants », la sécurité ici sanitaire passe par une autodiscipline appliquée à tous et pour tous à la manière de ce qu’Alain Damasio appelle « Big Mother ». Ce contrôle de la population par elle-même est d’ailleurs au cœur de la rhétorique du gouvernement depuis le début de la crise.

De manière générale, la science-fiction et certains éléments de la crise sanitaire invitent à une vraie réflexion de fond sur cette notion de pouvoir. Car le genre nous menace aussi de ce que l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano nommait « démocrature », un malicieux néologisme destiné à signifier une fausse démocratie confisquée par les élites. Cette démocrature, dont nous aimons à penser qu’elle ne se trouve qu’à l’état d’ébauche est bien loin d’être uniquement le lot de la crise sanitaire qui, comme évoqué précédemment, accompagne voire dissimule des tendances sécuritaires beaucoup plus problématiques.

Les travaux de Michel Foucault nous rappellent que le pouvoir peut tout simplement devenir une demande sociale, du fait de son aspect rassurant. Avec la crise sanitaire, il convient sans doute d’en mesurer l’ampleur. Ainsi, dans Globalia, Jean-Christophe Rufin présente une société dans laquelle le principe de solidarité a été remplacé pour former une nouvelle devise : « Liberté, Égalité, Sécurité ». La question qui se pose donc est la suivante : doit-on sacrifier notre solidarité au profit d’un environnement sécuritaire et en l’occurrence d’un point de vue sanitaire ? La question est complexe et la réponse difficile mais le débat semble fondamental car il dépasse de loin la seule pandémie. Mais ainsi que l’affirme le Robert Neville du roman Je suis une Légende (1954) : « Comme il est facile d’admettre l’invraisemblable, avec un peu d’habitude. »

Et surtout, la santé !

Une réflexion sur la solidarité en temps de crise ne peut que conduire à une ultime remarque sur l’organisation de la santé, à l’échelle française et à l’échelle du monde, et notamment aux enjeux soulevés par la vaccination. Joe Biden a le premier évoqué l’éventualité de déposséder les laboratoires de leurs brevets et donc de leurs profits. Si plusieurs commentateurs s’accordent à dire que la déclaration relevait surtout d’un effet d’annonce14, la privatisation du monde et plus encore du domaine de la santé semble la grande préoccupation du moment. Et comme le rappelle Alain Musset dans l’ouvrage déjà cité, c’est aussi une grande préoccupation des sciences sociales.

La science-fiction, de son côté, se montre souvent particulièrement acerbe. Dans 37° centigrades, Lino Aldani présente une forme de dictature sanitaire qui passerait par la prévention constante de toute maladie : « Je suis en règle […] voici le thermomètre, les comprimés d’aspirine, les pastilles pour la toux… […] J’ai tout ; vous ne pouvez pas me coller une amende. » Mais cet ouvrage est en fait un pamphlet contre la privatisation de la santé dissimulée derrière un État autocratique hygiéniste. De même, alors que l’essor des mégalopoles asiatiques fait de ces dernières les nouveaux modèles pour la science-fiction, Catherine Dufour dans Le Goût de l’immortalité (2005) présente la cité cauchemardesque qu’est devenue Ha Rebin (Mandchourie) en l’an 2213. Le roman raconte la résurgence d’une maladie pourtant disparue dans un monde surpeuplé et contrôlé par les grandes corporations privées. Eugénisme, surveillance et discriminations en termes de santé définissent la vie des habitants de cette œuvre proche du genre cyberpunk. L’immortalité devient une marchandise conditionnée à l’absorption de potions douteuses et surtout onéreuses qui invite à réfléchir sur la privatisation du monde d’une part mais aussi et surtout sur l’intérêt hypocrite d’être drogué à la vie sur une planète mourante que l’on continue à détruire.

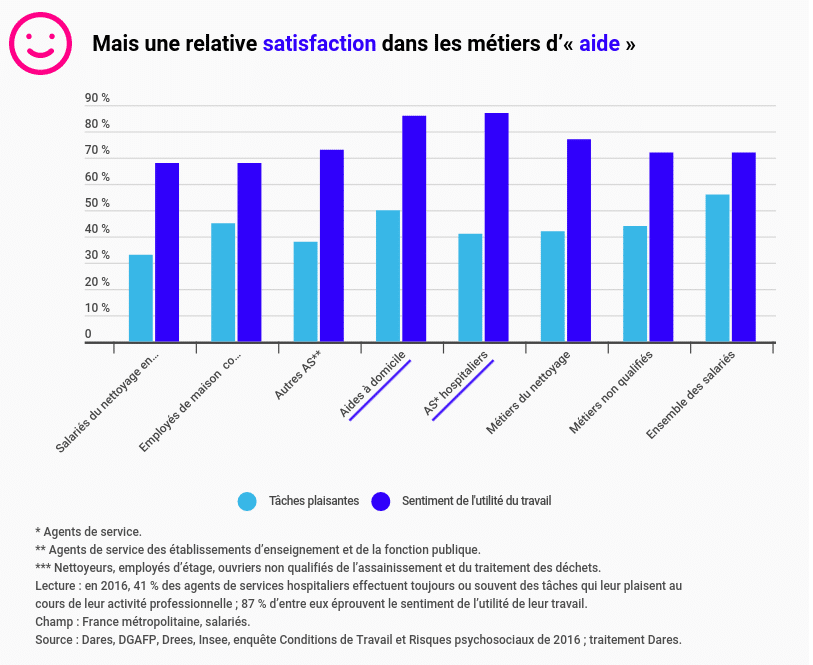

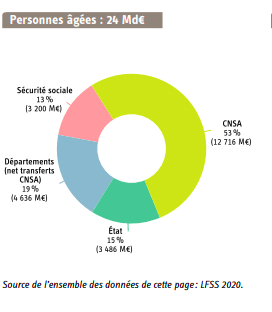

Si l’on doit trouver à la pandémie un bénéfice certain, c’est d’avoir très largement relancé la littérature (scientifique ou non) relative à la santé comme bien commun. S’il semble bien utopique de croire que cela produira des effets concrets immédiats, savoir dans quelles mains se trouvent les capacités décisionnaires en termes de santé semble une préoccupation toujours plus grande pour la population. Et notamment en France où comme quasiment partout ailleurs le système de soins se trouve régi selon le principe de l’entreprise et divisé entre des offreurs aux intérêts souvent divergents15. D’une manière plus générale la science-fiction nous invite à un monde plus sain dans tous les sens du terme, plus humaniste et moins anthropocentré.

Mais à l’instar de Chantal Pelletier qui dans Nos derniers festins imagine également une société hygiéniste jusque dans l’assiette, la science-fiction nous met aussi en garde pour ne pas créer ce faisant de nouveaux régimes d’oppression pires que ceux qu’ils prétendent remplacer. Ainsi que le propose notamment le champ de recherche naissant qu’est la géofiction, il est possible de donner un autre éclairage à la pandémie actuelle et d’ouvrir sur des débats fondamentaux vus sous un prisme différent que les supports – plateaux télés et conférences de presse – auxquels nous sommes habitués. Mais sur ce sujet, l’exhaustivité est impossible. Il est donc sans doute utile d’aller découvrir certaines œuvres de science-fiction plus méconnues et surtout de se plonger dans les ouvrages de sciences sociales ambitieux dont ces lignes ont été fortement nourries.

Bibliographie :

(1) Voir par exemple Alain Musset, « De la mégalopole à la monstruopole » in Station Metropolis direction Coruscant. Villes, science-fiction et sciences sociales, 2019, ou Michel Rochefort « La menace de la monstruopole », 2001.

(2) Pour une entrée en matière simple, voir par exemple : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/globales-mondiales-villes et https://www.doxiadis.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=14929

(3) Voir à ce sujet l’ouvrage : Alain Musset, De New-York à Coruscant, essai de géofiction, 2005.

(4) Voir par exemple Natacha Vas-Deyres, « Du rêve au cauchemar : de l’architecture utopique à la contre-utopie littéraire et cinématographique », Cahiers d’Artès n°11, Utopies concrètes, Elisabeth Spettel et Pierre Sauvanet (dir.), Université Bordeaux Montaigne, 2015, pp.65-80.(5) Thomas Michaud, “Les monades urbaines, entre utopie et dystopie de la ville verticale”, Géographie et cultures [Online], 102 | 2017

(6) Voir mon précédent article sur Le Vent Se Lève, « En finir avec le miracle chilien »

(7) https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/va-t-vers-un-exode-urbain

(8) Mike Davies, Le Pire des mondes possibles. Traduit de l’américain par Jacques Mailhos, Paris, La Découverte, 2007, 252 pages

(9) Maria Villela-Petit. « 1. Habiter la terre » in T. Paquot, M. Lussault et C. Younès, Habiter le propre de l’humain, 2007.

(10) https://www.franceculture.fr/litterature/le-merveilleux-scientifique-ancetre-de-la-science-fiction

(11) Voir aussi https://usbeketrica.com/fr/article/la-science-fiction-experimente-les-conditions-de-la-vie-en-commun

(12) https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/sommes-nous-dans-une-dictature-sanitaire

(13) Voir par exemple https://www.franceculture.fr/philosophie/la-societe-de-surveillance-de-foucault

(14) Voir par exemple https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/07/vaccins-et-brevets-biden-heros-a-peu-de-frais_6079471_3232.html

(15) Jean-Paul Domin, « Réformer l’hôpital comme une entreprise. Les errements de trente ans de politique hospitalière (1983-2013) », Revue de la régulation [Online], 17 | 1er semestre

Si les théories précédemment mentionnées émanent de personnes qui disposent d’une forme d’autorité dans la vie réelle, ce n’est pas le cas des rumeurs produites sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le travail participatif de Conspiracy Watch permet de relever des cas intéressants, comme ce

Si les théories précédemment mentionnées émanent de personnes qui disposent d’une forme d’autorité dans la vie réelle, ce n’est pas le cas des rumeurs produites sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le travail participatif de Conspiracy Watch permet de relever des cas intéressants, comme ce