Où s’arrêtera le tournant autoritaire de l’Équateur ? Daniel Noboa a été amplement réélu (13 avril) dans des conditions critiquées par l’opposition et les observateurs internationaux. Si le scrutin s’est déroulé dans une relative transparence, l’utilisation de l’argent public à des fins électorales, le consensus médiatique en faveur du président sortant, les états d’exception en cascade et la persécution judiciaire de l’opposition ont limité ses chances de parvenir au pouvoir. Noboa dispose à présent des leviers institutionnels pour imposer un agenda économique et social dicté par les élites du pays. Impopulaire, il est en phase avec le retour brutal du sous-continent dans le giron du Fonds monétaire international (FMI) et l’orbite diplomatique de Washington. Reportage.

NDLR : Emblématique du tournant politique de l’Amérique latine, l’Équateur a fait l’objet de nombreuses publications récentes au Vent Se Lève. Outre un entretien avec la candidate malheureuse à l’élection présidentielle Luisa González, nous vous invitons à lire nos analyses relatives à l’assaut de l’ambassade du Mexique d’avril 2024, la dissolution des structures étatiques et la perméabilité croissante entre institutions publiques, secteur privé et narcotrafic. Tous nos articles sur le sous-continent latino-américain sont disponibles dans notre dossier « l’Amérique latine en question ».

Triomphe démocratique, fraude électorale ou « structurelle » ?

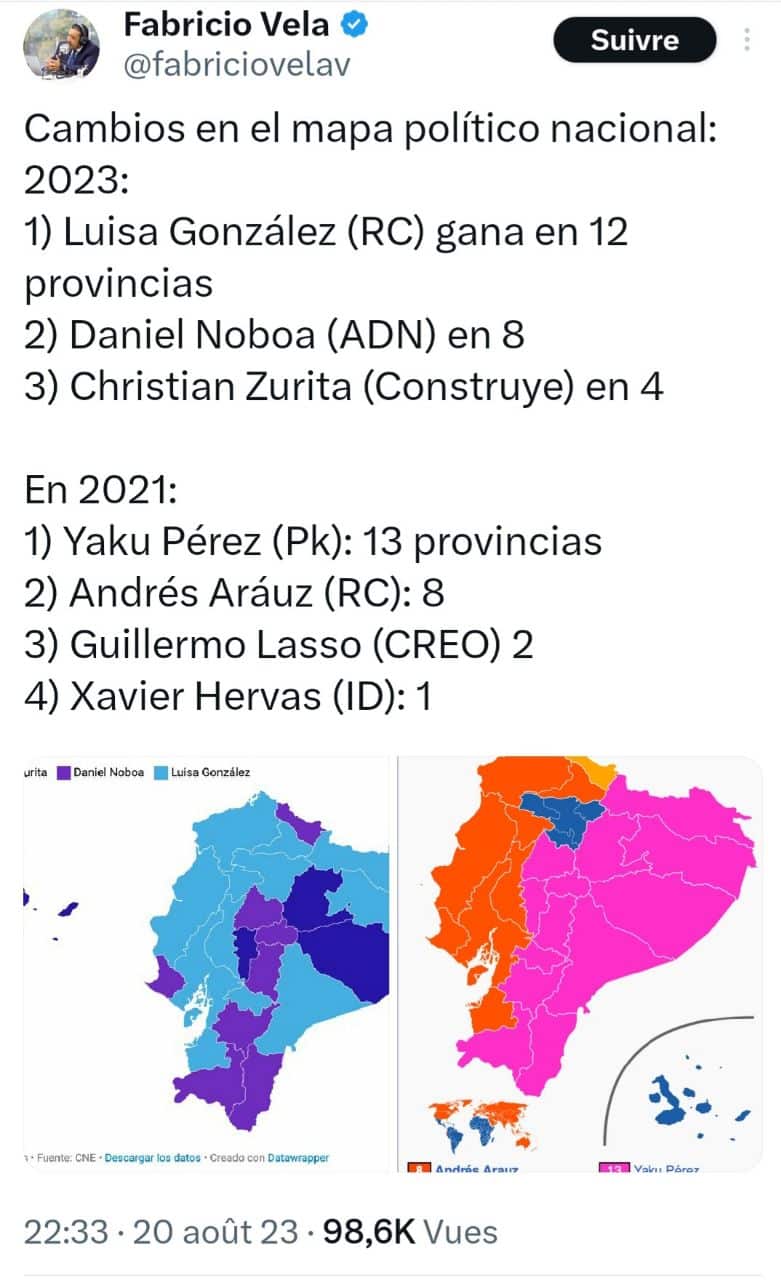

Comment Luisa González a-t-elle pu obtenir un score presque équivalent à celui du premier tour ? Sa progression quasi-inexistante jette le trouble du côté de ses partisans. D’autant plus qu’elle a bénéficié du soutien de Leonidas Iza, leader marxiste indigène et candidat malheureux, qui avait tout de même recueilli 5% des suffrages au premier tour. Ces 540.000 bulletins de vote, qui représentaient les seules réserves de voix d’un scrutin particulièrement polarisé où seuls trois candidats ont dépassé le seuil des 3%, sont à mettre en regard avec les maigres 87.000 suffrages supplémentaires récoltés par la candidate González.

Une interrogation d’autant plus brûlante qu’une si faible progression pour un candidat entre les deux tours est presque sans équivalent dans l’histoire récente du sous-continent. Ainsi que le relève Francisco Rodriguez, chercheur à l’Université de Denver, sur une trentaine de scrutins latino-américains, seuls deux présentent un schéma similaire. Il faut remonter à l’élection péruvienne de 2016 et au scrutin haïtien de 2011 pour constater une progression aussi faible d’un candidat entre les deux tours.

Dans le cas haïtien, c’est une fraude qui avait permis au parti au pouvoir de se maintenir. Dans le cas péruvien, la candidate Keiko Fujimori – fille et héritière politique d’Alberto Fujimori, auteur de nombreux crimes à la tête du Pérou dans les années 1990 – avait fait face au barrage de la quasi-totalité des partis politiques, de la gauche marxisante à la droite ultralibérale. Ainsi, son score n’avait quasiment pas varié entre les deux tours. Une configuration bien différente pour l’Équateur d’avril 2025 où le troisième candidat, Leonidas Iza, avait soutenu Luisa González.

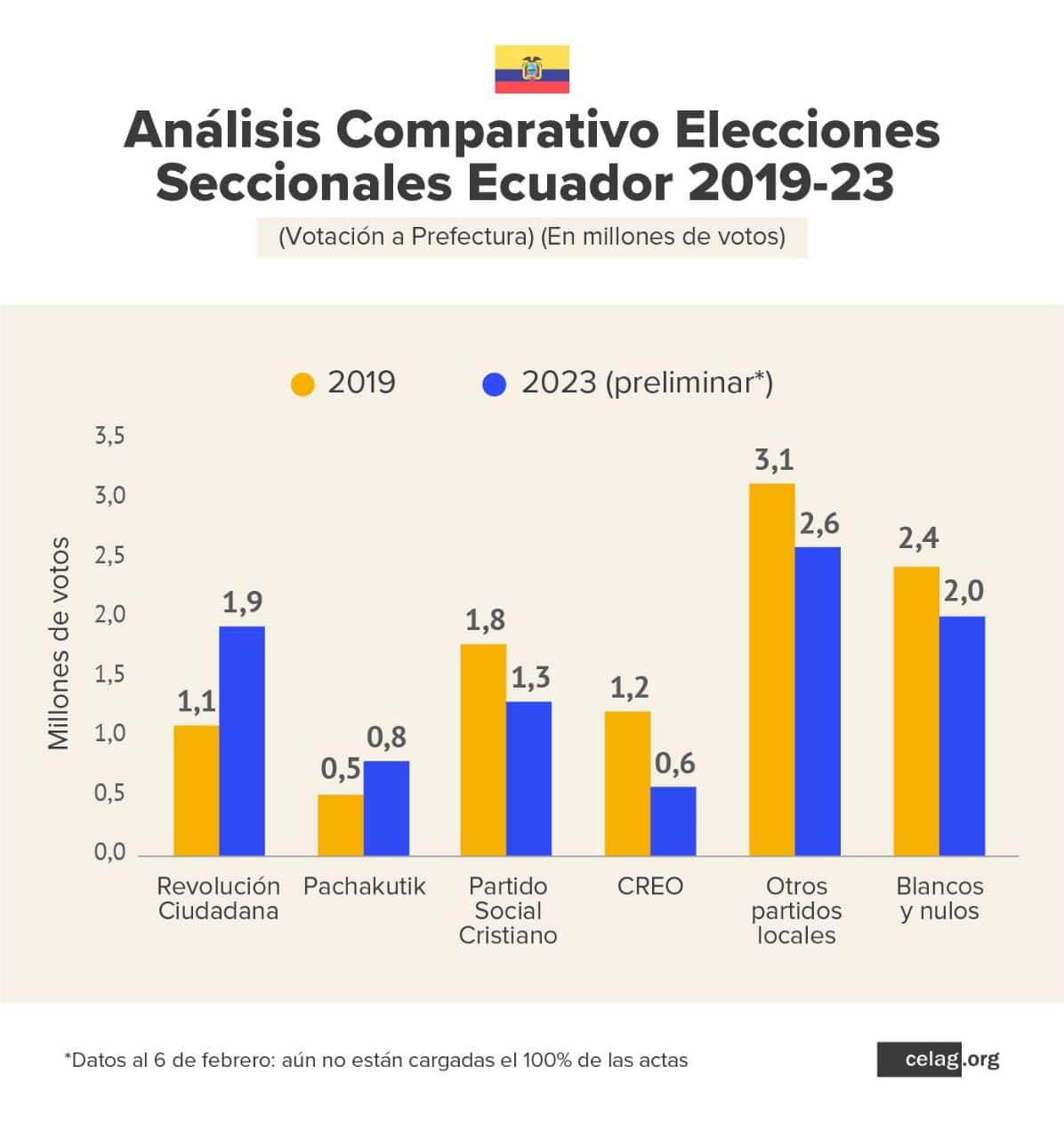

D’autant que l’intégralité des voix « anti-corréistes » s’était déjà cristallisées autour du président sortant à l’occasion du premier tour, comme en témoigne l’effondrement inédit du traditionnel Parti Social-Chrétien sous la barre des 1%, soit 14 points de moins que lors du dernier scrutin où il n’incarnait pourtant déjà plus le vote utile de droite … Ainsi que l’écrit Francisco Rodriguez : « les résultats de l’élection équatorienne de l’année 2025 ne sont pas normaux, et ne doivent pas être considérés comme tels. Les chercheurs en sciences sociales et experts électoraux devraient se demander : comment expliquer une telle anomalie ? ».

Sans rompre formellement avec le cadre démocratique, le régime équatorien en exploite les failles afin de restreindre l’accès de l’opposition aux leviers d’action politique.

À cette question, la réponse du noyau dur des « corréistes » est simple : une « fraude » généralisée. Plusieurs anomalies ont bien été documentées, et des cas de fraude ont pu contribuer à expliquer cet écart. Cette explication est cependant insuffisante : la plupart des délégations internationales présentes en Équateur ont attesté que l’élection s’était déroulée dans des conditions libres et transparentes. Si la fraude avait été massive au point d’expliquer le million de voix de différence entre les deux candidats, les témoignages auraient abondé en ce sens.

L’explication pourrait être plus prosaïque : jusqu’à quelques jours du second tour, une distribution massive d’aides monétaires directes a été consentie par le gouvernement. Dans un océan d’austérité, Daniel Noboa a soudainement injecté pas moins d’un demi-milliard de dollars pour venir en aide aux producteurs et provinces en difficulté. Une pratique qui avait soulevé l’inquiétude de l’Organisation des États américains (OEA), pourtant bien disposée à l’égard des gouvernements de droite : au lendemain de l’élection, elle dénonçait un « usage indu des ressources publiques et de l’appareil d’État à des fins prosélytes ».

À cette distribution conjoncturelle de « bons », d’une ampleur inédite dans un contexte électoral, s’ajoute un climat plus général d’intimidation et de violations de l’État de droit. À vingt-quatre heures des élections, Daniel Noboa avait – à la surprise générale – déclaré un État d’urgence dans sept provinces ; celui-ci, ainsi que l’a dénoncé l’opposition, conférait un pouvoir discrétionnaire aux autorités militaires et suspendait les garanties constitutionnelles des votants. La veille, les Équatoriens vivant au Venezuela avaient été interdits de participation au scrutin par le Conseil national électoral. À la tête de cette institution censément impartiale, l’ex-députée Diana Atamaint, dont le frère avait été nommé, en décembre 2024, consul à Washington…

L’interdiction de l’usage des téléphones portables dans l’isoloir et le lieu de vote, ainsi que les dénonciations d’une supposée tentative de « fraude » des « corréistes » par Daniel Noboa (dans un pays pourtant militarisé), avaient contribué à créer un climat d’une extrême tension. Si les « fraudes » directes survenues le jour de l’élection n’expliquent pas le million de voix d’écart entre Daniel Noboa et Luisa González, une « fraude structurelle » n’a-t-elle pas truqué les règles du jeu en amont ?

Manipulation clientéliste de l’aide sociale, inflexion partisane des instances de contrôle, violation des garanties constitutionnelles, rhétorique d’intimidation : lorsque l’un de ces phénomènes point au Venezuela, la presse française y consacre généralement plusieurs jours de reportages indignés, tandis que sa diplomatie s’en émeut avec gravité. L’Équateur n’a pas eu droit à de tels égards.

Autoritarisme compétitif au service d’un « Plan Colombie 2.0 »

Le système politique équatorien revêt pourtant toutes les caractéristiques de ce que les politologues Steven Levitsky et Lucan Way qualifient « d’autoritarisme compétitif ». Sans rompre formellement avec le cadre démocratique, de tels régimes cherchent à en exploiter les failles afin de restreindre l’accès de l’opposition aux leviers d’action politique qu’il est censé garantir. Cela passe en général par trois instruments : l’utilisation abusive des moyens de l’État – qui se traduit, dans le cas équatorien, par la distribution d’argent public à des fins clientélistes -, une couverture médiatique biaisée ainsi qu’un harcèlement organisé en vue de dissuader les opposants de poursuivre leurs activités politiques.

La mission d’observation électorale envoyée sur place par l’Union européenne faisait justement état, au lendemain du premier tour, d’un « biais clairement favorable à l’actuel président dans les médias publics ». La persécution organisée de nombre d’opposants politiques n’est quant à elle plus à prouver depuis l’arrestation, au mépris de toute convention diplomatique, de l’ex-vice-président Jorge Glas en plein cœur de l’ambassade mexicaine. Ce n’est qu’un exemple d’une accélération des procédures judiciaires engagées à l’encontre de figures de premier plan du « corréisme », à l’image du maire de Quito, Pabel Muñoz, qui fait actuellement face à une procédure de destitution après avoir été accusé par le Tribunal contentieux électoral (TCE) d’avoir employé des fonds publics et une fonctionnaire municipale au profit de la campagne de Luisa González.

Pratique critiquable, mais dont la dénonciation par une instance – le TCE, qui est par ailleurs resté muet face à des agissements du même ordre perpétrés par le gouvernement Noboa – ne peut qu’interroger. Ce, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Le premier édile de Guayaquil (plus grande ville d’Equateur, ndlr), Aquiles Alvarez, lui aussi issu du mouvement de la Révolution citoyenne, a en effet échappé de peu à une peine d’incarcération préventive dans une affaire de trafic de carburants avant que le juge chargé de l’affaire n’ait estimé qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes en vue d’appliquer une telle peine. Luisa González elle-même a fait face à une accusation de diffamation après avoir accusé María Beatriz Moreno, dirigeante du mouvement politique duquel est issu Daniel Noboa, d’entretenir des liens avec le narcotrafic. Là encore, la candidate a rapidement été relaxée par la justice.

Il faut dire que de tels soupçons sont partagés bien au-delà du simple camp « corréiste ». Verónica Sarauz, veuve de l’ex-candidat centriste Fernando Villavicencio, assassiné en pleine campagne présidentielle en 2023, ne cesse d’accuser les autorités équatoriennes d’entraver l’enquête relative au meurtre de son époux. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a dû se soumettre à un contrôle arbitraire au sein de l’aéroport de Quito le 15 avril dernier. Un contrôle à ses yeux injustifié qui survient une semaine à peine après qu’elle a affirmé avoir subi des pressions de la part du procureur général en vue de la convaincre d’accuser le mouvement de la Révolution Citoyenne du meurtre de Villavicencio, ce à quoi elle s’est refusée.

Les tensions entre ces deux camps politiques sont pourtant de notoriété publique depuis des années, l’époux de Verónica Sarauz ayant été l’un des fers de lance de l’opposition à Rafael Correa entre 2007 et 2017. Le fait qu’ils soient malgré tout suspectés de fomenter conjointement la déstabilisation du gouvernement équatorien s’inscrit dans une rhétorique consistant plus largement à assimiler au narcotrafic toute opposition affichée à la politique mise en place par Daniel Noboa. Éléments de langage qui caractérisent pleinement « l’autoritarisme compétitif » tel qu’il est défini par Levitsky et Way – et qui font entrer l’un des plus proches alliés de Washington dans la catégorie des régimes hybrides, aux côtés de la Russie de Vladimir Poutine.

Le fait que les corréistes et les centristes soient, malgré leurs divergences profondes, suspectés de fomenter conjointement la déstabilisation du gouvernement équatorien s’inscrit dans une rhétorique consistant plus largement à assimiler au narcotrafic toute opposition affichée à la politique mise en place par Daniel Noboa.

Cette rhétorique n’est pas sans rappeler la logique ayant présidé à la mise en place du Plan Colombie, vingt-cinq ans auparavant. Ratifié par Washington et le gouvernement colombien dirigé par le conservateur Alvaro Uribe, cet accord de coopération militaire visait à favoriser l’intervention de forces américaines en vue de lutter contre le narcotrafic. C’est précisément la logique à l’œuvre en Équateur depuis l’adoption par référendum, le 21 avril dernier, d’un article permettant à l’armée de suppléer, voire de se substituer aux forces de police dans un certain nombre de territoires en manque d’effectifs.

Ces militaires sont également appuyés par des sociétés de sécurité privées telles que Blackwater, propriété d’Erik Prince, ex-commando américain qui ne cache ni sa proximité avec Donald Trump, ni son rejet de la gauche équatorienne. En toute cohérence avec les exactions que ce groupe est accusé d’avoir perpétré en Irak, celui-ci s’est notamment illustré par l’arrestation arbitraire, le 5 avril dernier, de plusieurs habitants de Guayaquil, relâchés dans la foulée par manque de preuves. Le tournant néolibéral engagé par Lenin Moreno en 2017 atteint ainsi son paroxysme : afin de pallier les conséquences de la cure d’austérité sur les effectifs de police, l’État va jusqu’à déléguer son « monopole de la violence légitime » à des sociétés étrangères qui, sous couvert de lutte contre le narcotrafic, en viennent à s’ingérer dans le dernier scrutin…

Vers un narco-État ?

La farce équatorienne succèdera-t-elle à la tragédie colombienne ? Les travaux de la chercheuse Lucie Laplace ont montré combien, dans le cadre du Plan Colombie, la lutte contre le trafic de drogue a été un prétexte pour dissimuler le véritable objectif de cette opération : lutter contre la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Tandis que ses combattants étaient pourchassés, de nombreux groupes paramilitaires, étroitement liés à l’administration colombienne et aux narcotrafiquants, ont été épargnés. Ainsi, ce « plan » n’a fait qu’exacerber le conflit armé interne qui a endeuillé la Colombie sans menacer le règne des gangs. Dans le cas équatorien, il est frappant de constater que, tandis que des figures incarnant la lutte contre le narcotrafic se trouvent au premier rang des victimes du tournant autoritaire, les fers de lance du trafic de stupéfiants semblent en tirer profit.

Si la convocation d’une Constituante vise à conférer un vernis populaire à un agenda largement contesté, le consentement des Équatoriens pourrait n’être extorqué qu’au prix de nouvelles infractions à l’État de droit.

Au cours des cinq dernières années, de nombreux chargements de cocaïne auraient été détectés dans des installations appartenant à près de 127 entreprises bananières, parmi lesquelles le groupe Noboa Trading Co. Or, il se trouve que le président équatorien est directement lié à cette société via l’entreprise panaméenne Lanfranco Holdings, qui en est l’actionnaire majoritaire. En violation de la Constitution équatorienne, qui interdit au personnel de l’administration publique de détenir des parts dans des paradis fiscaux, Daniel Noboa est en effet co-propriétaire de cette entreprise aux côtés de son frère.

Jake Johnston, directeur de recherches internationales au sein du Centre de recherche économique et politique (CEPR), estime que cela induit un conflit d’intérêt significatif. En vue d’atteindre l’objectif prioritaire affiché par Noboa, à savoir l’éradication du narcotrafic, il apparaît nécessaire de réguler de manière plus stricte l’ensemble des compagnies bananières du pays. Or, cet accroissement normatif viendrait dans le même temps engendrer un certain nombre de coûts susceptibles de restreindre les profits générés par les exportations bananières, ce qui entre en contradiction avec les intérêts personnels du chef d’État équatorien. C’est ainsi que, si les liens directs entre Noboa et le narcotrafic ne sont pas avérés – les dirigeants du groupe Noboa Trading Co. ayant systématiquement coopéré avec les autorités équatoriennes à la suite de ces découvertes -, force est de constater qu’ils partagent non seulement les mêmes circuits de commercialisation, mais également un intérêt commun : l’affaiblissement des institutions étatiques.

Pivot d’un nouveau tournant pro-américain

Malgré sa petite taille et sa relative pauvreté en ressources naturelles, l’Équateur n’a pas été un pays anodin dans la géopolitique régionale. Sous la présidence de Rafael Correa (2007-2017), il a été l’un des pôles les plus radicaux du rejet des politiques du FMI. Une lutte que l’Équateur a prolongée sur le plan diplomatique, promouvant une intégration régionale latino-américaine, en rupture avec le cadre panaméricain qui prévalait alors. Quito, ce n’est pas un hasard, a hébergé le siège de l’UNASUR.

De même, depuis 2017, l’Équateur s’est distingué dans la radicalité de son tournant pro-américain. Coopération en matière sécuritaire et militaire, retour dans le giron du FMI, alignement de sa diplomatie sur le Département d’État américain : Daniel Noboa a radicalisé une orientation déjà embrassée avec enthousiasme par ses deux prédécesseurs. Comme pour symboliser l’avènement d’une nouvelle ère, Daniel Noboa reprend à la gauche une méthode éprouvée : la convocation d’une Assemblée Constituante.

C’est un tel processus qui avait permis à l’Équateur de se doter d’une nouvelle Constitution en 2008. Celle-ci proclamait le caractère social de l’économie du pays, la souveraineté du pays vis-à-vis des tribunaux d’arbitrage ou d’une présence militaire étrangère, et limitait les nouveaux emprunts qui ne serviraient pas à financer des dépenses sociales. Autant de mesures que le camp de Daniel Noboa entend défaire par le biais de la convocation d’une nouvelle assemblée constituante. Un pari qui n’est pas sans risque : en avril 2024, les Équatoriens se prononçaient par référendum sur onze réformes promues par le gouvernement. Les deux mesures au caractère le plus nettement néolibéral ont été rejetées : la reconnaissance de la légalité des tribunaux d’arbitrage et du travail à l’heure ont été refusées à 65 et 69,5 %.

Coopération en matière sécuritaire et militaire, retour dans le giron du FMI, alignement de sa diplomatie sur le Département d’État américain : Daniel Noboa a radicalisé une orientation déjà embrassée avec enthousiasme par ses deux prédécesseurs.

Si la convocation d’une Constituante apparaît comme un moyen de conférer une légitimité populaire à un agenda contesté de toutes parts, le consentement des Équatoriens pourrait n’être extorqué qu’au prix de nouvelles infractions à l’État de droit. Un processus qui bénéficie du soutien, ou de l’indifférence, des autres États de l’Amérique.

Exception notable dans un sous-continent tétanisé par le retour de Donald Trump à la présidence : la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a défendu une position « anti-impérialiste » assumée, refusant de reconnaître la légitimité des résultats et affichant son appui politique à Luisa González. Elle s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur, qui visait à promouvoir une intégration régionale susceptible de prendre le contrepied de l’influence nord-américaine dans la région. S’opposant à Washington et à la majorité des pays du continent, elle avait salué la réélection de Nicolas Maduro.

À l’opposé, le gouvernement chilien de Gabriel Boric, qui avait dénoncé les irrégularités du scrutin vénézuélien, a tout de suite reconnu la licéité du processus équatorien. Un positionnement cohérent avec son orientation diplomatique essentiellement pro-américaine, prise au lendemain même de sa victoire électorale. Plus surprenant, son homologue bolivien Luis Arce lui a emboîté le pas. Une manière de se distinguer encore de son prédécesseur – et ex-camarade de combat – Evo Morales, qui affichait une forte proximité politique avec Nicolas Maduro à l’époque où il dirigeait le pays.

De la même manière, le chef d’État brésilien Lula da Silva, qui avait souhaité incarner une position de médiateur dans le cas vénézuélien, a immédiatement reconnu l’élection de Daniel Noboa. Une décision qui peut s’expliquer par sa volonté de prendre la tête d’une intégration régionale plus large, mais par conséquent, moins « politique ». Saluant son homologue le 15 avril 2025, il affirmait que : « Le Brésil continuera à travailler avec l’Equateur pour défendre le multilatéralisme, l’intégration sud-américaine et le développement durable de l’Amazonie ».

Entre le positionnement « anti-impérialiste » mexicain et la posture plus consensuelle du Chili, de la Bolivie et du Brésil, le chef d’État colombien Gustavo Petro a souhaité incarner une voie médiane. S’il n’a pas dénoncé une « fraude », il a refusé de reconnaître un scrutin considéré comme insuffisamment libre et transparent – une attitude similaire à celle qu’il affichait pour le Venezuela. Et comme dans le cas vénézuélien, il a offert la médiation de son pays pour solder le différend entre le parti au pouvoir et l’opposition.

Le caractère exceptionnel du positionnement mexicain et colombien n’a rien de fortuit. Il traduit l’alignement renouvelé du sous-continent sur Washington, malgré les différends affichés par de nombreux gouvernements avec le locataire de la Maison-Blanche. Le même constat vaut pour l’Europe. Le sous-continent a largement manifesté son inquiétude face au retour de Donald Trump au pouvoir, et multiplié les proclamations indépendantistes. C’est pourtant en bloc qu’il soutient la position américaine, dans son arrière-cour, sur l’élection équatorienne…