Le Congrès vient d’adopter le plan de relance Covid de 1 900 milliards de dollars souhaité par Joe Biden. En dépit de quelques reniements de la Maison-Blanche, assimilés logiquement à une forme de trahison par l’aile gauche démocrate, les montants colossaux déployés en direction des plus démunis laissent entrevoir un véritable tournant économique et social ; sinon idéologique. Pour autant, constitue-t-il un changement de paradigme ?

En avril 2020, le président de la Banque fédérale des États-Unis a voulu rassurer les marchés en indiquant que la FED “ne tombera pas à court de munitions” pour soutenir l’économie. Assurément, en profitant de l’effet de levier permis par le premier plan de relance Covid voté au début de l’épidémie, la planche à billets a tourné à plein régime. Plus de 2 000 milliards de dollars auraient été injectés sous forme de liquidité et de prêts aux grandes entreprises. Du point de vue des firmes multinationales et des classes supérieures, l’opération est un succès. La bourse de New York (NYSE) atteint des sommets en pleine crise sanitaire, les gestionnaires de fonds spéculatifs enregistrent des profits records et les cadres supérieurs et les classes aisées voient leur patrimoine gonfler par l’appréciation des actifs financiers. Ce qui explique le refus du Parti républicain (GOP) de voter un second plan de relance avant la présidentielle de novembre 2020, puis son accord a minima pour une nouvelle injection de 900 milliards en décembre, motivée par les élections sénatoriales de Géorgie qui allaient déterminer le contrôle du Sénat. Depuis, le GOP s’oppose à toute nouvelle intervention budgétaire. De son point de vue, la bourse américaine se porte bien et l’économie repartira dès que les mesures de confinements seront levées. Surtout, avec Joe Biden à la Maison-Blanche et les démocrates majoritaires aux deux chambres du Congrès, l’appétit pour un nouveau plan de soutien s’est rapidement évaporée.

Lire sur LVSL : “Les États-Unis flambent, Wall Street exulte”.

Un impératif politique pour Joe Biden

Mais la reprise économique en K n’a bénéficié qu’aux plus fortunés. Pour Main street, la situation reste dramatique. Comme Barack Obama huit ans plus tôt, Joe Biden hérite d’une situation catastrophique. Outre les 3 000 décès et deux cent mille cas positifs à la Covid-19 enregistrés à sa prise de fonction, le président démocrate fait face à un taux de chômage deux fois plus élevé qu’avant l’épidémie, à 6.5%. Le risque d’une répercussion sur le logement, compte tenu des nombreux locataires incapables d’acquitter leur loyer, et l’explosion du recours à l’aide alimentaire témoigne d’une situation critique. À cela s’ajoute un contexte politique tendu. Le Parti républicain a refusé de condamner Donald Trump pour son rôle actif dans l’insurrection contre le Capitole. Ce dernier continue d’affirmer que l’élection lui a été volée. Pour les démocrates, un début de mandat en demi-teinte, comme Obama en 2009, risquerait de précipiter le retour au pouvoir du trumpisme. Une reprise économique lente et poussive les condamnerait à perdre leur majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de 2022 et les placerait en position difficile pour aborder la présidentielle de 2024.

Dans ce contexte, la Maison-Blanche a présenté un plan de relance ambitieux, susceptible de mettre la présidence Biden en orbite. Le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, l’a explicitement confirmé : “Pas question de reproduire les erreurs de l’ère Obama, il faut être ambitieux et agir vite”. Un avis partagé par Bernie Sanders, désormais au cœur du dispositif législatif en tant que président du Comité au budget du Sénat. Il n’a eu de cesse d’expliquer que manquer ce rendez-vous serait dramatique non seulement sur le plan économique, mais également démocratique. “Si les Américains pensent que les élections ne changent rien, ils arrêteront de voter” [1]. Deux promesses de Joe Biden se trouvaient au cœur des préoccupations de Sanders : les chèques individuels de 2 000 $ et la hausse du salaire minimum fédéral à 15 $ de l’heure. Sur ces deux volets, le sénateur socialiste et l’aile gauche démocrate ont pu constater les revirements de la Maison-Blanche. Pourtant, le plan de soutien adopté au Sénat 50 voix à 49 reste imposant. Bernie Sanders l’a qualifié de “texte le plus ambitieux pour les travailleurs de l’histoire moderne du pays”. [2]

Des montants colossaux pour les classes moyennes et populaires

Au cœur du plan de relance Covid de Joe Biden se trouve une aide financière directe attribuée sous forme de chèques aux Américains gagnant moins de 75 000 dollars par an (150 000 dollars par foyer). Si le plan adopté par Trump en 2020 avait une assiette un peu plus généreuse – 92 % des Américains avaient touché une aide, contre 87 % pour le plan Biden -, les montants offerts par les démocrates sont plus élevés. Aux chèques de 600 $ votés en décembre s’ajoutent 1 400 dollars par adulte, et 1 400 dollars par dépendants. Soit 5 600 $ pour une famille de la classe moyenne avec deux enfants.

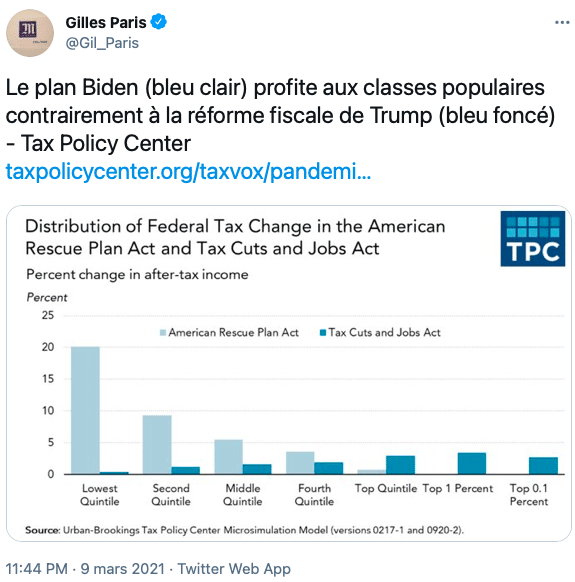

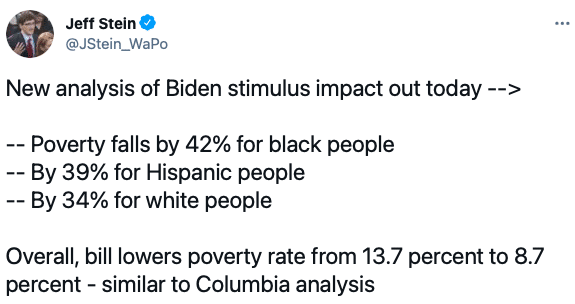

Une allocation familiale de 3 600 $ sur un an pour chaque enfant de moins de six ans, et 3 000 $ pour les autres mineurs, complète le tableau. Si la plupart des pays de l’OCDE offre déjà une forme d’aide parentale de ce type, pour les États-Unis, il s’agit d’une première. Au total, c’est quelque 640 milliards de dollars (un quart du PIB de la France et 3 % du PIB des États-Unis) qui vont ainsi être versés directement aux Américains. Sans compter l’allocation chômage fédérale d’urgence, soit 300 $ par semaine en supplément des aides existantes, débloquée jusqu’au mois de septembre, pour un total estimé à 246 milliards. Selon le Urban Institute, le taux de pauvreté devrait ainsi reculer de 14 à 8 %, soit une baisse de 42 % pour les Afro-américains, 39% pour les Hispaniques et 34 % pour les Blancs. Une étude du Tax Policy Center estime que les 20 % des Américains les plus pauvres vont voir leurs revenus augmenter de 20 % en 2021. À l’inverse, les 1 % les plus riches ne recevront aucun bénéfice. Comparée aux baisses d’impôts instaurés par Donald Trump en 2017, la différence est saisissante :

Le plan Biden comprend également des subventions pour étendre l’assurance maladie Obamacare et la couverture santé Medicaid, ainsi qu’une extension du régime COBRA qui permet aux employés ayant perdu leur emploi de conserver leur couverture santé (généralement fournie par l’employeur). Vingt-cinq milliards sont également prévus pour aider les locataires à payer leurs loyers. Les fermiers afro-américains, oubliés du plan Trump d’avril 2020, reçoivent 5 milliards d’aides dédiées. De même, les réserves amérindiennes bénéficieront d’un cadeau record de 36 milliards de dollars. [3]

Enfin, des sommes considérables sont allouées au redémarrage de l’économie. 350 milliards iront directement aux États et collectivités locales pour leur permettre de réembaucher les millions de fonctionnaires mis au chômage technique. Quelque 100 milliards iront au secteur de la santé, pour, entre autres, aider la campagne de vaccination et le dépistage. Enfin, 170 milliards sont alloués aux écoles pour leur permettre de rouvrir tout en mettant en place des dispositifs de sécurité (ventilation rénovée, masques, classe par roulement). Les PME et secteurs essentiels reçoivent également quelque 135 milliards de dollars, dont 25 pour la restauration. Seules les classes les plus aisées et les grandes entreprises sont boudées par le plan. En effet, il contient l’équivalent de 60 milliards de dollars de hausse d’impôts les ciblant, sous la forme de suppression de niches fiscales. [4]

Joe Biden va passer les semaines qui viennent à promouvoir ce plan, déjà approuvé par 7 Américains sur dix et près d’un électeur républicain sur deux. Au cœur de son discours, on trouve l’idée que ce premier effort législatif vise à “remettre l’Amérique debout” et “donner une chance à ceux qui se battent, aux travailleurs et aux classes moyennes”. Il représente 9 % du PIB et va permettre au 40% d’Américains qui n’ont pas de quoi faire face à une dépense imprévue de plus de 400 $ de joindre les deux bouts. Surtout, les démocrates espèrent que certaines dispositions, en particulier l’allocation familiale, seront renouvelées et rendues permanentes. Ils comptent bien faire campagne là-dessus en 2022. Politiquement, c’est d’une grande habileté. Pour autant, l’aile gauche démocrate a failli refuser de voter ce plan après l’abandon ou l’affaiblissement de plusieurs mesures, dont la hausse du salaire minimum à 15$ de l’heure et l’allocation chômage.

L’aile gauche démocrate montre ses muscles…

Selon Chuck Schumer, la principale erreur de Barack Obama aura été de faire adopter un plan de relance trop timide et mal calibré, provoquant la stagnation de l’économie américaine pour quatre ans. Sous la direction de Larry Summers, Obama avait arbitrairement fixé un montant maximal de 800 milliards de dollars, alors que sa conseillère économique Christina Romers préconisait 1 800 milliards. La raison ? Summers pensait que le Congrès refuserait un montant à quatre chiffres. Les démocrates ont ensuite négocié avec les sénateurs républicains pour obtenir les deux voix nécessaires pour atteindre 60 votes, seuil permettant d’outrepasser le filibuster (minorité de blocage à 41 voix). Le plan a été affaibli par des baisses d’impôts pour les riches, incluses pour séduire les parlementaires républicains. Susan Collins, l’élue du Maine, avait même torpillé une provision pour la rénovation des écoles. [5] On connaît la suite : Obama subira la plus large défaite aux élections de mi-mandat de l’histoire moderne et adoptera ensuite une politique d’austérité budgétaire, sous la contrainte du Parti républicain et les conseils de Larry Summers, “pavant la voie à Donald Trump” pour reprendre les propos récents de Chuck Schumer.

Décidés à ne pas reproduire ces erreurs, les démocrates ont adopté une tout autre approche en 2021. Le plan de relance, deux fois et demi plus large, se concentre sur une aide directe aux Américains les plus démunis. Une délégation de sénateurs conservateurs emmenés par Susan Collins et Mitt Romney avait été poliment reçue par Joe Biden à la Maison-Blanche fin janvier. Leur offre à 600 milliards a été immédiatement déclinée. Pas question de les laisser jouer la montre. Plutôt que de se plier à la danse des négociations, comme l’avait fait Obama pour sa réforme de santé, Schumer a adressé une fin de non-recevoir aux Républicains, et directement adopté la procédure de réconciliation budgétaire pour faire voter le plan. Ce dispositif permet de se soustraire au filibuster pour passer un texte à la majorité simple au Sénat, mais n’est applicable qu’à condition que le projet de loi impacte de manière notable le budget. Obama avait fait adopter sa réforme de la santé de la sorte, puis Trump ses baisses d’impôts.

Libéré du chantage des conservateurs, Joe Biden devait encore négocier en interne avec les deux factions de son parti. Les premières critiques sont venues des anciens conseillers d’Obama, Larry Summers en tête. Telle une boussole indiquant toujours le Sud, le chef de file des néokeynésiens s’est prononcé contre les chèques Covid en arguant qu’une idée défendue par Trump et Sanders était nécessairement mauvaise, avant d’agiter le risque inflationniste d’un plan de relance jugée inutile compte tenu de la santé affiché par les marchés financiers. Sur ce dernier point, il a été rejoint par des figures plus respectées, tel que l’ancien économiste en chef du FMI Olivier Blanchard. Leurs arguments ont fait le tour de Washington, bien qu’ils ne reposent que sur une note de quatre pages de la FED de New York mettant en doute l’efficacité des chèques Covid. [6] La Maison-Blanche a flirté avec l’idée de durcir drastiquement leur seuil d’éligibilité. La réaction de l’aile gauche démocrate, qui a fustigé l’absurdité politique d’une telle idée, a vite contraint Biden à abandonner cette piste.

…Mais Sanders perd la bataille sur la revalorisation du salaire minimum à 15 $

Le sénateur démocrate et conservateur Joe Manchin (Virginie-Occidentale) s’était publiquement opposé à la revalorisation du salaire minimum à 15 $ de l’heure. Pour lui forcer la main, Bernie Sanders avait obtenu l’inclusion de la revalorisation du salaire minimum fédéral dans le texte initial, adopté par la Chambre des représentants. Le but consistait à forcer Manchin et ses alliés à choisir entre un plan de relance Covid incluant la hausse du salaire minimum ou pas de plan Covid du tout. Mais pour parvenir à ses fins, Sanders devait obtenir du Parlementarian, un fonctionnaire non élu servant d’arbitre au Sénat, la validation de l’usage de la procédure de réconciliation budgétaire pour faire adopter une telle mesure sur le salaire minimum. Cette personne avait déjà autorisé Trump à attribuer des permis de forage pétroliers dans une zone protégée de l’Alaska par cette procédure, arguant que la production d’hydrocarbures rapporterait 5 milliards de recettes fiscales à l’État sur dix ans. Cette fois, l’étude commandée par Sanders au CBO (Congress Budget Office) a démontré que la hausse du salaire minimum aurait un impact budgétaire de 54 milliards. Probablement encouragé par les déclarations publiques de Biden, qui avait jugé que son verdict serait négatif et soufflé le froid sur cet objectif, le Parliamentarian s’est prononcé contre Sanders. On peut y voir un biais idéologique, ou une façon de s’offrir une retraite dorée dans un conseil d’administration d’une grande entreprise. Toujours est-il que l’avis du Parliamentarian pouvait être ignoré par le président du Sénat, c’est-à-dire la vice-présidente Kamala Harris. Tout ce qu’elle avait à faire était de choisir de ne pas tenir compte de cette recommandation. L’opposition aurait alors dû proposer un amendement contre la hausse du salaire minimum, qui aurait requis 60 voix pour passer, soit dix sénateurs démocrates. Autrement dit, rien n’empêchait Biden de passer en force. La Maison-Blanche a pourtant décidé de suivre l’avis du Parliamentarian, privant 32 millions d’Américains d’une hausse de salaire. Le consensus relatif des économistes en faveur de cette revalorisation et son taux de popularité particulièrement élevé au sein de la population américaine – électeurs de Trump compris – n’y auront rien fait. En 2001, Bush junior avait licencié le Parliamentarian pour en installer un autre, favorable à ses baisses d’impôts. Avant cela, différents présidents avaient simplement décidé d’ignorer son avis. Rien n’était a priori impossible. Du fait de la courte majorité démocrate, Bernie Sanders aurait pu menacer de faire échec au texte entier, tout comme Alexandria Ocasio-Cortez et ses alliés à la Chambre des représentants. Mais la gauche radicale américaine a préféré éviter une confrontation frontale avec Biden sur son premier effort législatif. Leur priorité semblait être de faire adopter les allocations familiales. Cet épisode met néanmoins en lumière le double jeu de Biden et du centre démocrate, qui défend publiquement la revalorisation du salaire minimum, mais se réfugie derrière un obscur fonctionnaire et une convention procédurale pour ne pas avoir à le voter.

De fait, Sanders a inclus un amendement pour faire adopter la revalorisation du salaire minimum à la majorité qualifiée (60 voix). Huit sénateurs démocrates se sont joints aux 40 sénateurs républicains pour voter contre. Certains sont des proches de Biden, tels que les deux sénateurs du Delaware, ce qui en dit long sur les compromissions de la Maison-Blanche et son manque d’entrain pour défendre cette promesse électorale qui avait pourtant fait office de condition au ralliement de Sanders derrière Biden.

Non content de cette victoire, Joe Manchin a cherché à affaiblir le texte davantage, obtenant la diminution de l’assurance chômage (passant de 400 $ par semaine à 300 $) et un léger resserrement des conditions d’éligibilité des aides. Douze millions d’Américains qui avaient bénéficié des chèques Trump seront privés de ce versement, ce qui produira 16 milliards d’économies – moins d’un pour cent du montant total du plan. Politiquement, c’est incompréhensible. Pourtant, Manchin voulait davantage de restrictions sur ces deux fronts. Il a dû faire marche arrière après que la Maison-Blanche lui a fait comprendre que l’aile gauche démocrate refuserait de voter le plan à la Chambre des représentants s’il poursuivait dans ce sens. C’est une première : les progressistes ont fini par montrer leurs muscles et fait reculer l’aile droite du parti.

Changement de paradigme ou simple relance keynésienne ?

Le fait que Sanders fasse la promotion du plan Biden et évite de dénoncer la trahison électorale représentée par l’abandon du salaire minimum à 15 $ semble indiquer la nature radicale du texte. Les montants colossaux débloqués pour l’Américain moyen et les classes populaires devraient avoir un impact significatif sur la société. D’autant plus que l’allocation familiale a de grandes chances d’être rendue permanente. Or, Joe Biden ne compte pas s’arrêter là. Il qualifie cette première étape de perfusion pour permettre de pallier les effets économiques de la pandémie, mais souhaite poursuivre avec un plan d’investissement dans les infrastructures du pays en vue d’accélérer la transition énergétique. La peur du déficit public semble avoir quitté Washington, comme l’a confié Stephanie Kelton dans une entrevue à paraitre prochainement. À croire que les conseils de l’autrice de l’ouvrage Le mythe du déficit et économiste majeure du courant de la Théorie Moderne de la Monnaie (MMT) ont été écoutés.

En 2018 encore, la majorité démocrate à la Chambre des représentants avait reconduit une règle de fonctionnement interne dite “PAYGO” pour “pay as you go”, qui nécessite de compenser chaque nouvelle dépense par une nouvelle recette budgétaire. Seuls les budgets militaires y étaient exclus. Mais en 2021, sous l’impulsion de l’aile gauche, le PAYGO a été abandonné. On pourrait donc être tenté de parler de changement de paradigme. D’autant plus que l’ajout d’une assurance chômage supplémentaire démontre l’abandon d’un autre dogme : l’augmentation des allocations chômages ne découragent pas le retour à l’emploi, comme vient de le démontrer l’expérience faite en 2020, où le plan voté par Trump avait alloué 600 dollars d’aides chômages par semaine, sans empêcher une réduction rapide du chômage (de 13 à 7 %) à la fin du premier confinement.

Cependant, les discours sur le niveau inquiétant de déficit n’ont pas totalement disparu de Washington. Certains y voient une excuse pour introduire un impôt sur la fortune, d’autres pour tempérer les réformes structurelles et resserrer la vis dès la Covid passée. Il semble donc trop tôt pour annoncer le triomphe de la “Théorie moderne de la monnaie”.

De plus, à travers l’abandon de la revalorisation du salaire minimum à 15$, on constate que le président Biden refuse de toucher au rapport de force capital-travail et cherche à préserver le profit des entreprises. Loin d’un changement de paradigme qui verrait des réformes structurelles réorienter le système économique, nous sommes plus en présence d’une mise à contribution de l’outil monétaire pour relancer le modèle existant. Un exemple suffira à illustrer ce point. Pour éviter que les employés licenciés perdent leur couverture santé, le plan Biden inclut des subventions aux assurances privées destinées à remplacer les contributions de l’employeur. La personne au chômage peut ainsi prolonger son assurance maladie sans avoir à en assumer seule les mensualités. L’avantage d’un tel système (désigné par l’acronyme COBRA) est de subventionner les assureurs privés tout en évitant aux employeurs de prendre en charge les externalités liées aux licenciements. Mais quitte à mettre l’État à contribution, les Démocrates auraient pu rendre les chômeurs éligibles au programme public Medicare, normalement réservé aux plus de 65 ans. Seulement, cela aurait considérablement réduit le chiffre d’affaires des assurances maladie privées, et ouvert la porte à une extension du régime public et une nationalisation du secteur de la santé…

***

Pour suivre/contacter l’auteur : Christophe @PoliticoboyTX

Références :

2. https://twitter.com/BernieSanders/status/1368256311549435911

3. https://www.huffpost.com/entry/stimulus-check-unemployment-coronavirus_n_603d0bb4c5b601179ebf6766

5. The intercept : https://theintercept.com/2021/02/03/democrats-covid-stimulus-obama-lessons/

6. The Hill/ American Prospect : https://www.youtube.com/watch?v=jNVj60nheIk