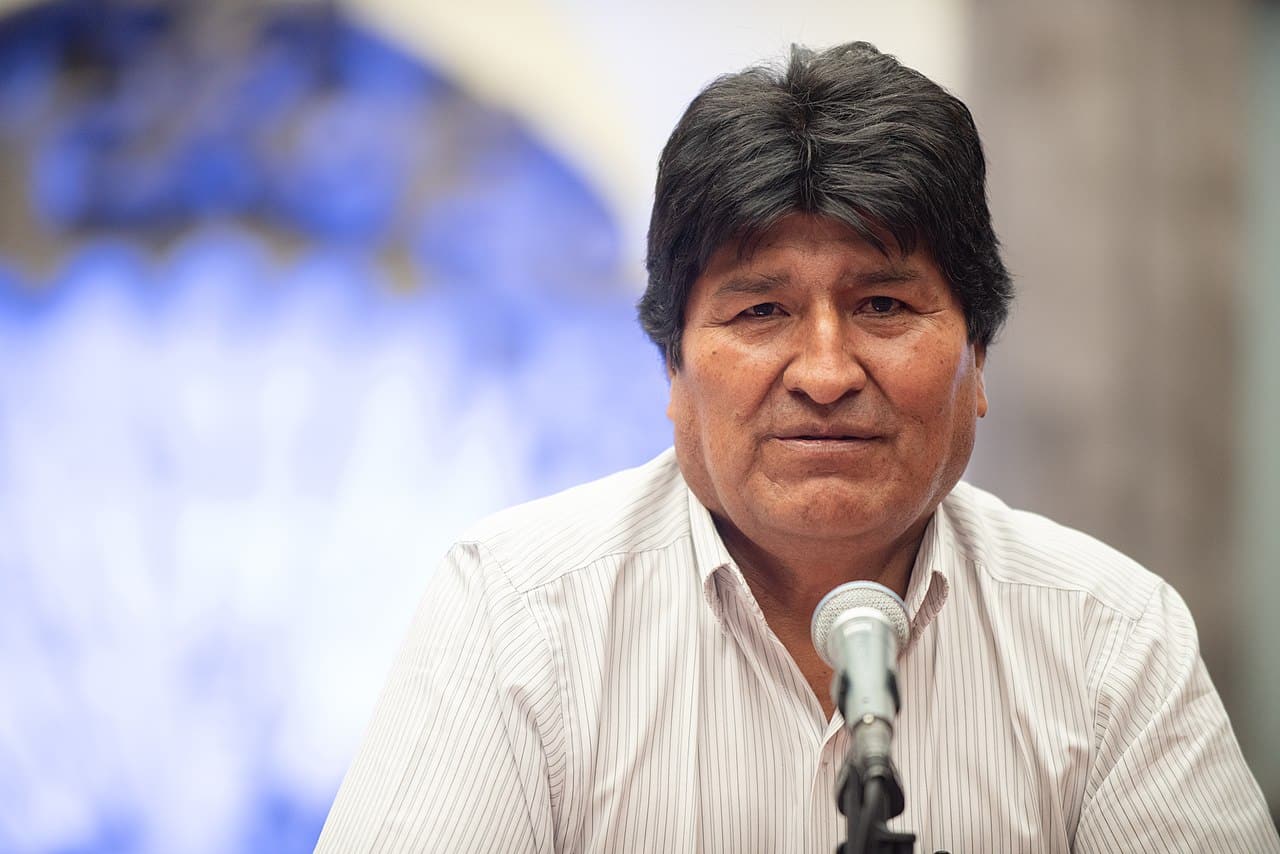

Aujourd’hui gouvernée par une présidente autoproclamée proche de l’extrême droite, la Bolivie a vu son destin basculer après qu’Evo Morales a été renversé par l’armée en novembre 2019. Ce passage en force institutionnel a été rendu possible par une prise de position de l’OEA qui, en dénonçant une prétendue fraude électorale, a servi de support aux prétentions d’une opposition aux tendances fascisantes. Deux chercheurs du MIT viennent pourtant de démontrer dans une analyse statistique rigoureuse des résultats électoraux le caractère mensonger des déclarations de l’organisation. La parution de cette étude est l’occasion de revenir sur les événements qui ont mené à la fracturation de l’ordre social bolivien, et notamment, de comprendre comment la construction d’un narratif trompeur a permis l’ascension, sans légitimité populaire mais avec la légitimité médiatique, de l’extrême droite au pouvoir. Par Baptiste Albertone.

Peut-on de ne pas reconnaître un coup d’État lorsqu’on en voit un ? Un discours tronqué peut-il faire vaciller un gouvernement sans que personne ne le remette en cause ? Les médias, premières victimes des fake news, peuvent-ils s’en faire les vecteurs inconscients ? Les événements récents vécus par l’État plurinational de Bolivie nous offrent un cas d’étude d’une pertinence dramatique pour analyser la genèse d’un narratif médiatique fallacieux ayant permis de farder une déstabilisation politique et une restauration ultraconservatrice en un mouvement populaire aux prétentions démocratiques.

Saluée il y a quelques mois encore pour ses résultats économiques et sociaux sans appel, la Bolivie a depuis sombré dans la tragédie après qu’une partie de l’opposition soutenue par l’armée a demandé la démission d’Evo Morales. Cette rupture institutionnelle et cette fracture démocratique puise sa légitimité dans les allégations – sans fondements – de fraude électorale émises par l’Organisation des États Américains (OEA) et relayées massivement par les sphères médiatiques. Ces accusations mensongères ont offert à l’opposition le blanc-seing de l’opinion publique internationale qui voyait en elle une expression du mécontentement populaire face à la manipulation du scrutin présidentiel. Malheureusement ce soutien aveugle à une réalité plus complexe que la dichotomie gentils/méchants, a servi de tremplin pour que les franges les plus extrêmes du spectre politique bolivien parviennent au pouvoir sans soutien populaire, mais avec les faveurs des humanistes autoproclamés du monde entier.

Face au vide de sens dans lequel nous plonge cette aporie, il est nécessaire de comprendre comment s’est mis en place, dans l’indifférence presque générale, ce récit insidieux qui défie toute prétention de proximité avec le réel. C’est également l’occasion de revenir sur le rôle central de l’OEA dans ce basculement politique vers l’extrême droite, et de se questionner sur la géopolitique contemporaine des coups d’État dans la région. En bref, nous procédons dans cet article à une agnotologie du récit entourant le coup d’État qui a ébranlé la Bolivie qui nous amène à tirer des enseignements de portée locale d’abord, mais aussi, pour certains, propres à une forme partagée de contemporanéité.[1] Avant toute chose, permettons-nous un bref retour sur les événements.

L’ombre présente d’un miracle passé

Le 20 octobre 2019 se tiennent les élections nationales en Bolivie. Evo Morales est candidat à sa propre réélection pour la quatrième fois consécutive. D’un côté, il peut se targuer de résultats sociaux économiques incomparables. Le PIB a bondi de 50% par rapport à 2006, croissant deux fois plus vite que la moyenne régionale, et permis à l’État de mettre en place des politiques sociales qui ont fait chuter la pauvreté de 60% en 13 ans, et l’extrême pauvreté de près de 38%.[2] De l’autre, il se présente face à sa population après que cette dernière lui a refusé, lors d’un référendum tenu en 2016, la possibilité de briguer un quatrième mandat. C’est finalement le Tribunal constitutionnel plurinational, mobilisant la signature d’un traité international pour justifier l’illégalité de la limitation des mandats présidentiels, qui lui a permis de se présenter à sa propre succession. Plus que le choix d’un nouveau mandataire, cette élection se présente tout autant comme une occasion pour la citoyenneté bolivienne de punir son président si telle est sa volonté.

Pour s’assurer du bon déroulement des élections, des observateurs de l’Organisation des États d’Amérique (OEA) sont présents. La question de leur participation a longtemps été au cœur des débats qui ont entouré le scrutin présidentiel. Les gouvernements conservateurs de la région ont exprimé leur rejet vis-à-vis de ce qu’ils considéraient être un témoignage de soutien à une élection qu’ils estimaient illégitime du fait de la participation de Morales. Le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, avait à cet égard déclaré en avril 2019 que « dire qu’Evo Morales ne peut pas participer aujourd’hui (aux élections générales), ce serait absolument discriminatoire vis-à-vis d’autres présidents qui ont participé aux processus électoraux sur la base d’une décision judiciaire ».[3]

Pour assurer une plus grande transparence et pour respecter les recommandations de l’OEA, les autorités électorales boliviennes mettent en place un système officieux de Transmissions des résultats électoraux préliminaires (TREP), en parallèle du décompte officiel, qui vise à informer la population de l’évolution des résultats en temps réel. Ce dernier est confié à une entreprise privée. Le 20 octobre 2019, jour de suffrage dans le pays, aux alentours de vingt heures, le TREP qui avait alors décompté près de 84% des actes électoraux s’interrompt. À cette même heure, Evo Morales compte près de 45,28% des suffrages et une avance de 7,9 points sur son rival direct, Carlos Mesa. Ces résultats préliminaires ne suffisent pas pour éviter au leader indigène un face-à-face lors d’un second tour. En effet, la Constitution bolivienne stipule qu’une marge de 10% sur le second, en plus de 40% des voix, est nécessaire pour valider une victoire dès le premier tour. Le 21 octobre l’OEA, à travers son compte Twitter publie un premier message s’inquiétant de l’interruption du processus de décompte officieux, considérant « fondamental que le Tribunal suprême électoral explique pourquoi la transmission de résultats préliminaires a été suspendue ».[4] Vingt-trois heures après cette interruption, le TREP est finalement actualisé pour près de 95% des résultats. La marge d’Evo Morales est désormais légèrement supérieure aux 10% nécessaires à un triomphe dès le premier tour.

Peu après cette actualisation, l’OEA émet un communiqué de presse dans lequel elle « exprime sa profonde inquiétude et sa surprise face au changement radical et difficile à justifier de la tendance des résultats préliminaires connus après la fermeture des bureaux de vote », et fait dès lors part de son appui à l’organisation d’un second tour. Ces suspicions publiques quant à une éventuelle fraude électorale donnent lieu à des manifestations massives de l’opposition bolivienne. Le ministre bolivien des affaires étrangères, Diego Pary, décide alors, dès le 22 octobre, de proposer à Luis Almagro, secrétaire général de l’OEA, d’effectuer une analyse de l’intégrité du processus électoral en Bolivie. Cette demande est acceptée. La mission débute le 31 octobre 2019.

Au même moment, le pays s’embrase, et la situation se détériore rapidement. Le 10 novembre, l’OEA présente un rapport préliminaire dans lequel elle liste une série d’irrégularités supposées soutenir ses affirmations préliminaires quant à l’existence d’anomalies sérieuses entourant les résultats du premier tour. Le même jour, Evo Morales, pour éteindre le feu de la contestation, annonce l’organisation de nouvelles élections. Le lendemain, sous la pression de l’armée et confronté aux violences nombreuses et polymorphes qui frappent ses partisans et les membres du gouvernement, il renonce à ses fonctions, tout comme son vice-président, la présidente du Sénat national et le Président de la chambre des députés. Ce vide institutionnel permet à Jeannine Añez, députée de l’opposition alors inconnue du grand public, de s’autoproclamer présidente par intérim le 12 novembre en l’absence de quorum au parlement – les sénateurs et députés du MAS ayant décidé de ne pas siéger.

La fleur au fusil

La trame de ce renversement institutionnel repose sur deux tournants fondateurs. Le premier réside dans l’incursion de l’armée dans le paysage politique, cette dernière a recommandé à Evo Morales de renoncer à ses fonctions et donc d’interrompre un mandat qu’il avait obtenu – sans contestation – en 2014. Le 10 novembre 2019, le chef des forces armées, le général Kaliman fait la déclaration suivante : « après avoir analysé la situation de conflit interne, nous suggérons que le président de l’État démissionne de son mandat présidentiel, permettant ainsi la paix et le maintien de la stabilité pour le bien de notre Bolivie ». S’il est tentant de donner du crédit à cette affirmation gorgée de bienveillance, quiconque est familier avec l’histoire politique régionale[5] frissonne en entendant un général inviter un président élu à se retirer. La figure du général des armées qui se positionne en sauveur de la démocratie mérite interrogation, avec en premier lieu, un questionnement sur l’origine du désordre. Dans le cas présent, le désordre est attribué à une contestation sociale d’ampleur contre la rupture de l’équilibre démocratique. Cependant, si l’on se penche sur l’évolution du mouvement de contestation, un tout autre paysage se dessine. Bien loin d’un mouvement populaire massif, la dégradation rapide de la stabilité intérieure a été organisée par des forces politiques tendancieusement antidémocratiques. Ainsi, il est important de rappeler que dès les premières manifestations, le candidat d’opposition arrivé en deuxième position lors du premier tour, Carlos Mesa, a été entièrement éclipsé par un autre opposant aux prétentions autrement plus radicales, l’ultraconservateur Luis Fernando Camacho. Ce dernier, un multimillionnaire – il figure parmi les révélations des Panama Papers – qui a fait ses classes dans une organisation politique décrite par la Fédération internationale des droits de l’Homme comme « une sorte de groupe fasciste paramilitaire »[6], fondamentaliste religieux et ouvertement raciste, a laissé entrevoir une face sombre et peu connue à l’extérieur du pays de la frange ultra-radicale de l’opposition. Là où les premières manifestations mobilisent l’ensemble d’une opposition inquiète de s’être fait « voler » l’élection, le basculement du pays dans le chaos social est l’œuvre des franges extrêmes droitières proches de Camacho aux ambitions non dissimulées de déstabilisation. Ainsi, dans les jours qui ont précédé le départ d’Evo Morales, la débauche de violence envers les partisans du président sortant a été destructrice. Pour ne citer que les événements les plus brutaux, une mairesse du MAS a été victime d’une humiliation publique par une horde d’opposants qui l’a forcée à marcher pieds nus sur plusieurs kilomètres sous des cris animaux, avant de la peindre en rouge et de lui raser les cheveux. Le jour de la démission du président Morales, plusieurs membres du gouvernement ont été victimes d’une frénésie sauvage, certains ont vu leur maison incendiée, d’autres reçu des appels les invitant à renoncer à leur fonction pour garantir la sécurité de leurs proches.

C’est donc un climat de chaos, intentionnellement bâti par les factions les plus extrêmes de la classe politique bolivienne, qui a servi de prétexte à l’armée pour inviter Evo Morales à se retirer. La décision de l’armée, aux apparences pourtant grossières de coup d’État, s’est insérée dans le narratif commun comme un geste fort et une réponse à la volonté populaire de garantie de l’État de droit et d’un processus électoral transparent. Ce renversement politique n’avait pourtant rien de populaire ni de démocratique. Comme elle l’a déjà fait par le passé, l’armée a instrumentalisé un contexte de chaos pour se défaire d’un pouvoir encombrant. Le principe est simple, les forces armées se présentent comme le pompier qui vient éteindre un incendie domestique allumé par des délinquants tout en accusant le propriétaire. Quoi de mieux pour la reconquête du pouvoir que le mariage de l’ordre et du chaos. Ce dernier garantit à l’ordre son sens, d’où l’intérêt pour l’ordre de voir se perpétuer le chaos. Avec l’arrivée de Jeanine Añez, l’armée a ainsi retrouvé de sa superbe dans le pays. Celle qui a marqué par ses alliances avec les grands propriétaires l’histoire politique sanglante des nations latino-américaines, s’est offert un retour en grandes pompes dans les institutions nationales. L’embrasement de la nation par des factions criminelles lui a ouvert le chemin vers la reconquête, celle du sauveur et du bienfaiteur qui, soucieux du bien-être de son peuple, se lève pour chasser l’ennemi. Encore faut-il savoir identifier l’ennemi. En désignant Evo Morales comme responsable de l’instabilité intérieure, l’armée a fait le choix de favoriser les forces antidémocratiques. Cette alliance du capital et des balles n’est pas nouvelle, et il n’y a donc rien de surprenant à voir, lors de la cérémonie d’intronisation de l’ex-sénatrice, un militaire lui passer l’écharpe présidentielle autour du cou. C’est d’ailleurs à peine installée dans son bureau du Palacio Quemado que Jeannine Añez a décidé de rendre l’appareil aux militaires en émettant un décret[7] qui les exempte de toute poursuite lorsqu’ils maintiennent « l’ordre public ».[8] La fabrication d’un imaginaire dans lequel les militaires soucieux de l’ordre démocratique viennent à la rescousse d’un peuple menacé par les dérives d’un exécutif trop attaché au pouvoir repose lui-même sur un second tournant dans le renversement bolivien.

L’OEA renoue avec ses vieux démons

Ce second événement est antérieur à l’entrée des forces armées dans le récit du renversement d’Evo Morales, c’est d’ailleurs son point d’ancrage. Il faut en effet revenir à l’idée même d’une fraude électorale pour comprendre l’enchaînement rapide et destructeur qui s’est mis en place après l’annonce des résultats du premier tour. Comme cela a été mentionné précédemment, c’est un communiqué de presse publié par l’OEA qui a fait peser les premiers doutes sur la crédibilité des résultats électoraux. Dans ce communiqué, l’OEA fait part de ses inquiétudes quant à l’interruption du système de décompte rapide, ainsi que du changement de tendance observé lorsque ce dernier a été rétabli. Pour comprendre pourquoi une telle prise de position a de quoi déranger, il faut revenir sur au moins trois éléments qui ont fait l’objet d’une publication du think tank étasuniens Center for Economic Policy Research (CEPR).

Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que la totalité des accusations formulées par l’OEA dans son communiqué font référence au système TREP, système de décompte officieux et parallèle qui avait été mis en place par la Bolivie et opéré par une entreprise privée. Or, ce système n’a aucune valeur électorale, sa seule vocation est la transparence et l’information des citoyens. À aucun moment, le bon déroulement du système de décompte officiel, dont les résultats ne seraient parus qu’une fois l’ensemble des actes comptabilisés, n’a été remis en question. C’est donc une discrète confusion entre les deux processus parallèles qui a permis de faire peser le doute sur une manipulation du système de décompte officiel tout en ne faisant référence qu’à son jumeau officieux qui n’avait lui été mis en place qu’à titre informatif.

Le second élément de la narration des péripéties électorales qui interroge réside dans l’apparente surprise manifestée par l’OEA au sujet de l’interruption du TREP. En effet, un tel scénario avait été annoncé et convenu au préalable. Deux semaines avant la tenue des élections, Marcel Guzmán de Rojas, directeur général de l’entreprise en charge du TREP, avait précisé avoir pour objectif le décompte de 80% des suffrages aux alentours de 20h et seulement espérer pouvoir dépasser les 90% le jour de l’élection.[9] Antonio Costas, porte-parole du Tribunal suprême électoral avait quant à lui exprimé son enthousiasme en insistant sur le fait que « pour la première fois dans son histoire démocratique, la Bolivie sera en mesure de connaître entre 80 et 90 % du décompte des voix, avec une fiabilité de 100 % ».[10] En 2016, lors du référendum sur la réélection, le même système c’était par exemple arrêté autour de 81.2% sans que cela ne suscite un quelconque émoi.

Troisième élément, et c’est là que réside le plus lourd des accusations, les organes électoraux boliviens ont été sommés de rendre des comptes sur ce qui a été dénoncé comme un changement de tendance inexplicable. Il convient à ce stade de mobiliser un certain sens commun de la statistique. En observant l’augmentation de l’écart entre les deux candidats, deux hypothèses peuvent être posées. La première, fidèle à l’interprétation de l’OEA, est celle d’une manipulation des suffrages et des résultats électoraux. La deuxième voudrait que l’échantillon des derniers 15% pourcents des suffrages ait la particularité d’être plus favorable à Evo Morales que le reste des votes. Cela est-il envisageable ? Tout à fait, et c’est d’ailleurs les résultats de l’analyse statistique profonde qui ressort de l’étude susmentionnée. Comme le rappelle Mark Weisbrot, directeur du CEPR, il faut s’appuyer sur la démographie électorale du pays andin pour expliquer que des des résultats électoraux les plus tardifs soient significativement plus favorables à Evo Morales. Selon l’étude du CEPR, dans l’échantillon des derniers 16% non-comptabilisés au moment de l’interruption, la marge d’Evo Morales sur son rival est de 22%, soit près de 3 fois la marge constatée sur les 84% déjà comptabilisés. Comment cela est-il possible ? La Bolivie est un pays dont une partie significative de la population, 30%[11], réside dans des zones rurales relativement isolées. Les suffrages issus de ces régions peuvent ainsi prendre un temps significativement plus long à pouvoir être comptabilisé. Il se trouve que les votants appartenant à ces régions reculées sont également très majoritairement des électeurs d’Evo Morales qui recueille beaucoup moins de voix dans les territoires urbanisés. Il existe donc dans l’échantillon final un biais conséquemment favorable à Evo Morales qui explique l’augmentation importante de la marge le séparant de Carlos Mesa.[12]

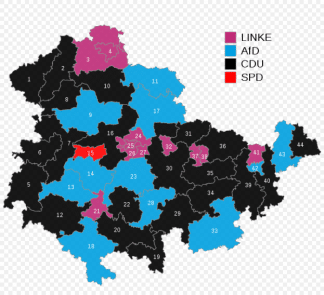

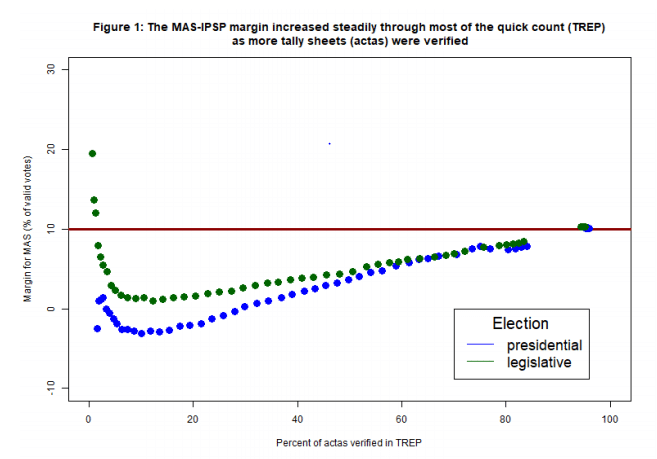

La seconde interrogation qu’il est légitime de formuler à propos de ce supposé « changement de tendance » concerne sa dynamique. Autrement dit, la marge entre les deux candidats c’est elle accrue plus rapidement lors du décompte des derniers 16%. Là encore, une analyse statistique rigoureuse permet de visualiser une augmentation régulière de l’écart sur l’ensemble du décompte. La tendance de l’écart entre Evo Morales et Carlos Mesa pour l’élection présidentielle est d’ailleurs, à peu de choses près, identique à celle observée pour les résultats des élections législatives qui ont vu le MAS remporté 68 sièges sur 130 à l’Assemblée et 21 des 36 sièges du Sénat, et ce, sans que les résultats ne soient jamais remis en question (voir graphique). Cette analyse statistique qui met à mal les affirmations de l’OEA a été récemment confirmée par un rapport produit par deux chercheurs du Massachusetts Institut of Technology (MIT), et résumée dans un article du Washington Post. Les conclusions des deux auteurs sont sans équivoques : « il ne semble pas y avoir de différence statistiquement significative entre la marge avant et après l’arrêt du vote préliminaire. Au contraire, il est très probable que Morales ait dépassé la marge de 10 points de pourcentage au premier tour ».[13]

Dès lors, il est difficile de trouver une justification au comportement de l’OEA lors de la soirée électorale. Pourquoi un tel empressement à communiquer ? Comment expliquer des erreurs aussi grossières dans l’analyse statistique des résultats ? Il est difficile d’imaginer que le niveau technique et analytique des experts, nombreux, d’expériences et de formations rigoureuses, ne permette à l’organisation d’être capable de comprendre l’origine statistique du changement de tendance. Il doit être envisagé que cette prise de position s’inscrit dans une démarche politique hostile au gouvernement d’Evo Morales.

Pour juger de la bonne foi de l’OEA, il est nécessaire de se pencher sur l’audit final réalisé par l’organisation à la demande d’Evo Morales, dès le 22 octobre. Une version préliminaire de cet audit a été présentée le 10 novembre et la version finale n’a été partagée que le 4 décembre 2019. Si une analyse détaillée de l’ensemble du processus d’évaluation dépasse la géographie de cet article, il faut tout de même mentionner la structure générale des accusations et les juger dans le contexte des déclarations passées.[14] En effet, la prise de parole de l’organisation ne laissait comme seule perspective de conclusion du rapport que la démonstration de la véracité des allégations, au risque, dans le cas contraire, de rendre trop visible un dépassement déstabilisateur du mandat de l’institution.

Le mensonge, institution de la déstabilisation

L’OEA a divisé son rapport en trois blocs d’accusations : les infractions délibérées ayant pour but la manipulation des résultats, les infractions graves non intentionnelles, et les erreurs. Malgré une apparente exhaustivité dans l’analyse, le rapport se distingue davantage par ce qu’il obscurcit que ce qu’il illumine à la lumière des preuves. Ainsi, le gros de l’analyse et des mises en accusations graves (deux premières catégories) se concentre sur le TREP. Or, entre le premier tour et le rapport final de l’OEA, le TREP n’a à aucun moment reçu de caractère officiel. Une longue liste de soupçons concernant la gestion de ce système est filée sans toutefois que ne soit faite une quelconque mention de son caractère officieux. Il est cependant difficile de comprendre à quoi aurait servi une fraude visant uniquement un système parallèle d’information du grand public sans que celle-ci n’ait de conséquence finale sur les résultats officiels. C’est ainsi qu’une partie majeure de la mise en accusation se construit sur une confusion entretenue entre les deux systèmes de comptabilisation. Concernant le système officiel, la seule mise en accusation d’envergure fait référence à l’identification de plusieurs tables de votations qui ont fait l’objet de falsifications de signatures de validation des actes de vote. Les irrégularités identifiées concernent 0,22% du total national des actes et se concentrent à 80% sur des centres électoraux de très petite taille qui correspondent à des territoires où des erreurs humaines expliquées par le manque de compréhension du processus électoral peuvent être envisagées. À ce titre, Guillaume Long, ancien ministre des affaires étrangères équatorien qui a lui-même participé par le passé à des missions d’observation de l’OEA, a fortement critiqué l’association de ces pratiques minoritaires à une démarche volontaire de fraude électorale qui relève pour lui de l’incompréhension « anthropologique » de la réalité bolivienne de la part de l’institution multilatérale.

Finalement, le rapport de l’OEA ne se construit que comme une longue liste d’irrégularités que l’on peut malheureusement retrouver dans les processus électoraux de nombreux pays en développement, sans pour autant être en mesure de prouver les soupçons de fraude électorale. Pour le reste, le narratif qui vise à se surprendre du changement de tendance et de l’interruption annoncée du système de décompte officieux est maintenu sans que considération soit faite des facteurs d’explications avancées précédemment. À l’image du menteur qui fait face à l’effondrement de son édifice mensonger, mais persiste dans la contre-vérité pour éviter de perdre la face, l’OEA ne parvient pas à fonder d’une quelconque façon l’hypothèse d’une manipulation électorale qu’elle avait elle-même hâtivement entreprise. Pour autant, en faisant peser sur l’imaginaire collectif le doute d’une interruption malveillante, prétendument nécessaire à la rectification de l’écart entre les deux candidats, l’OEA a pris le parti d’un interventionnisme aux conséquences lourdes.

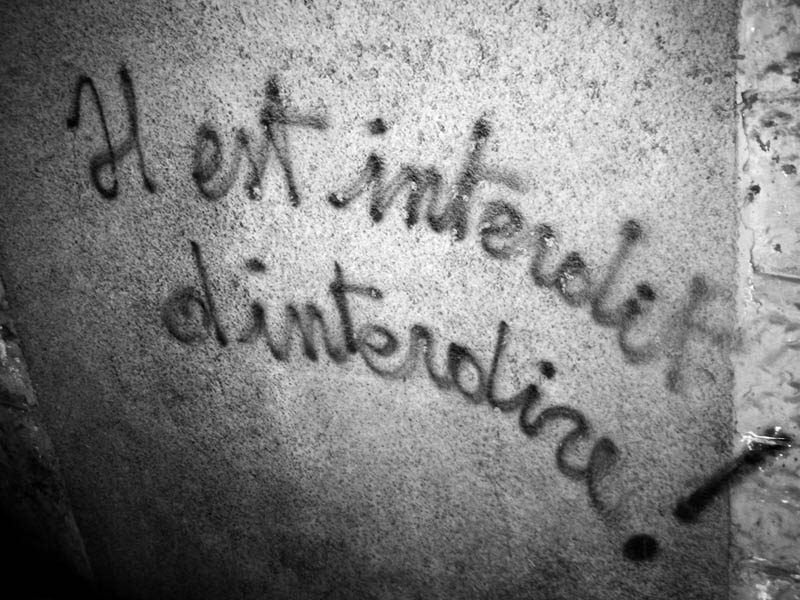

Hannah Arendt a, dans son ouvrage Du mensonge à la violence, étudié certains mécanismes mobilisés par les opérateurs du mensonge et prévenu de leur portée déstabilisante : « le mensonge est souvent plus plausible, plus tentant pour la raison que la réalité, car le menteur possède le grand avantage de savoir à l’avance ce que le public souhaite entendre ou s’attend à entendre ». Le contexte singulier de cette élection à laquelle participait Morales malgré sa défaite lors du référendum sur sa réélection, rendait particulièrement propice la construction d’un narratif dont la trame est celle de l’aspiration à la perpétuation au pouvoir et la mise en place d’un système de corruption du processus électoral. En publiant ce communiqué, l’OEA a participé activement à la déstabilisation d’un ordre social qui, voyant la confiance dans certaines de ses institutions fortement remises en doute par un organe prétendument neutre, a créé une brèche dans laquelle se sont infiltrées des forces qui poursuivent des volontés antidémocratiques de renversement politique. Cette anomalie procédurale n’a pourtant pas laissé indifférents l’ensemble des représentants régionaux auprès de l’organisation, Luz Elena Baños, la représentante mexicaine auprès de l’OEA, a rapidement réagi à ce communiqué en estimant qu’il avait « perturbé la partialité et la neutralité de cette mission et a interféré avec un processus électoral qui n'[était] pas encore terminé ».[15] Ce ne sont pourtant pas les inquiétudes de cette dernière qui ont été reprise par le récit général mais bien plutôt les affirmations infondées de l’OEA. Cette désinvolture face au mensonge est ce à quoi se réfère le concept de post-vérité. C’est l’idée, pour reprendre les mots du philosophe et agnotologue Mathias Girel, selon laquelle « nous serions, par nos comportements, devenus indifférents à la vérité, apathiques devant les mensonges les plus éhontés, impassibles devant les contradictions les plus irresponsables ».[16] Pourquoi ?

S’il existe des facteurs multiples pour expliquer cette nouvelle réalité, une perspective d’étude pertinente pour la situation bolivienne est celle de la construction de la neutralité, crédibilité et donc légitimité dans la sphère médiatique. L’OEA a été gratifiée par la sphère médiatique, de fait et sans discussions, d’un statut d’organe multilatéral sans ambitions, sans intérêt ni agenda politique particulier. Comment expliquer que la fragilité des accusations et la prise de position proche de l’ingérence de l’organisation, venant faire peser de sérieux doutes sur sa neutralité et bienveillance, ne soit pas venues remettre en cause l’autorité morale qui lui a été attribuée. Il s’agit là d’un problème qui dépasse largement le simple cas d’étude bolivien, la construction de la recevabilité dans la sphère médiatique est aujourd’hui gangrenée par le confort et la certitude des mandarins de la bonne parole. Le choix des sources se fait selon un critère de confiance lui-même supposé dépendant à la proximité de l’information avec le réel. Il n’est cependant pas cavalier d’affirmer que l’attribution de la recevabilité ne peut en aucun cas devenir une accréditation intemporelle. La crédibilité est un attribut évanescent qui se doit d’être perpétuellement renouvelé. Une source jadis crédible, si les attributs qui fondent sa crédibilité ne sont plus, se doit de perdre son privilège. L’un des défis actuels réside dans l’acquisition par certaines sources d’un caractère intangible d’autorité. Le caractère pernicieux d’un tel mécanisme de production de la vérité réside également dans le fait qu’une telle configuration entrave les possibilités de contestation de cette même vérité. Si une information vient contredire l’affirmation faite par l’acteur du recevable, elle est automatiquement relayée au rang de contre-vérité, car n’appartenant pas à ladite sphère de véracité. Cette attribution de jure et non de facto de la recevabilité met en danger la capacité du citoyen à jouir d’une information de qualité, et le cas Bolivien a donné à voir une matérialisation inquiétante des conséquences d’une telle dérive.

Le cœur de l’OEA balance à droite

Ainsi l’OEA, du fait de son statut d’organisation multilatérale, a bénéficié de l’attribution d’une autorité morale qui a permis de donner de la consistance à son narratif infondé. Nous étions dans une configuration classique où la défiance incombe au gouvernement et la tolérance à ses détracteurs. S’il est compréhensible que la force de l’habitude invite à une lecture dans ce sens, les agissements de l’opposition et les errements de l’OEA auraient dû faire vaciller de telles certitudes.

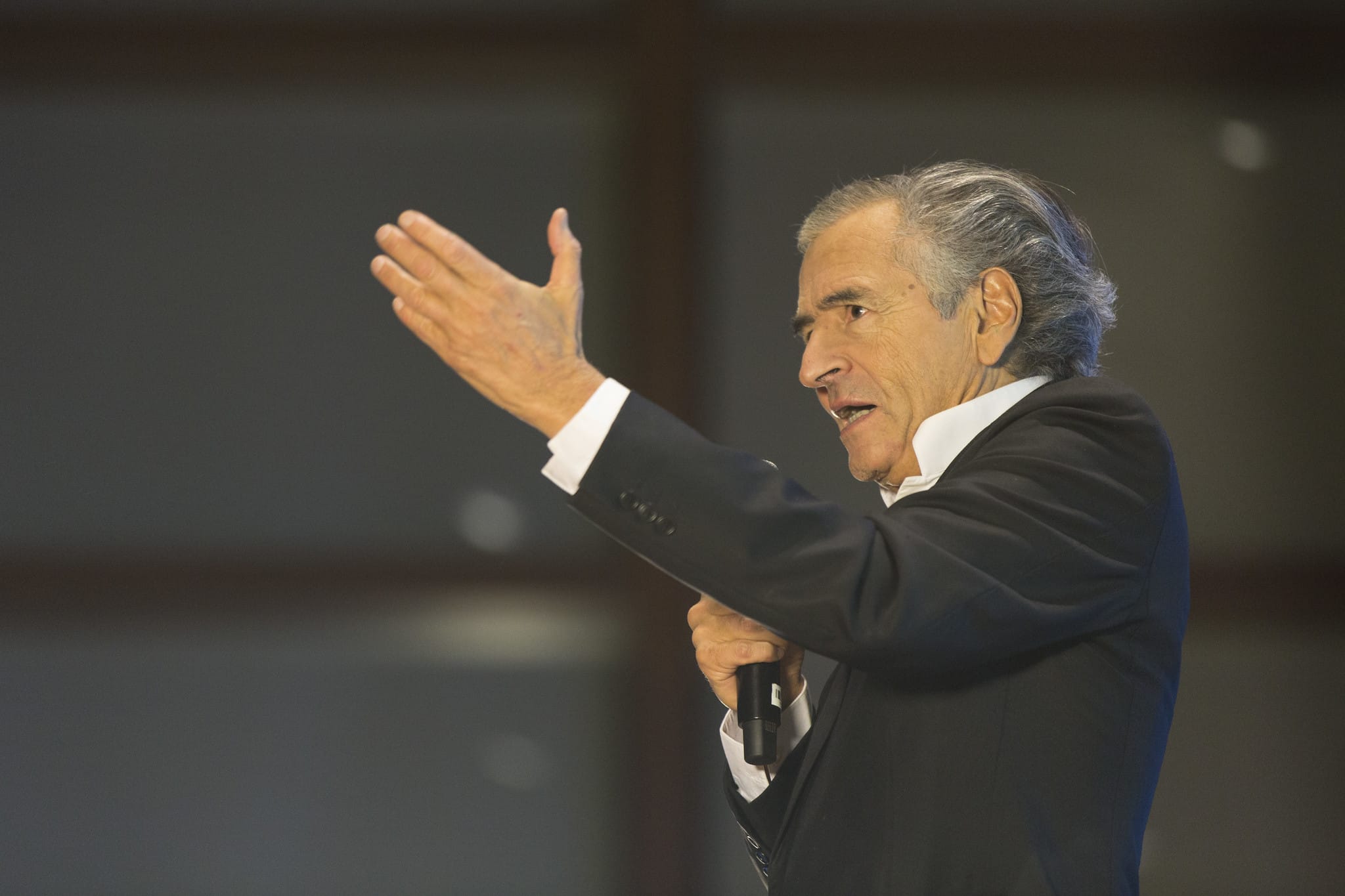

Pour commencer, l’histoire tumultueuse de l’institution[17], tout comme ses modalités de financement – 60% des fonds sont apportés par les États-Unis – avait de quoi interroger la légitimité de la neutralité attribuée à sa parole. À cela viennent s’ajouter les contre-vérités précédemment mentionnées, mais également des prises de paroles du secrétaire général de l’OEA qui interrogent. Lorsque Evo Morales a décidé de l’organisation de l’audit visant à attester de la bonne (ou mauvaise) tenue de l’élection, la communication a été minimale et le secrétaire général, d’habitude non avare en tweets, n’a pas dénié commenter cette main tendue. Lorsqu’il décida de reprendre son activité numérique de commentateur politique, ce ne fut que pour exprimer sa préoccupation quant à une possible restriction de la liberté de circulation de l’opposant Luis Fernando Camacho.[18] Pas un mot tweet ne s’envola du smartphone de l’uruguayen pour s’inquiéter des dérives racistes des manifestants contre les membres du MAS qui ont culminé par la séquestration de familles des membres du gouvernement ou à l’incendie de leur demeure. Finalement, l’institution qui définit comme l’une de ses missions la consolidation de « la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention » et nomme parmi ses piliers axiologiques la démocratie ou le respect des droits de l’homme, n’aura aucun mot de soutien quant à la décision d’Evo Morales d’organiser de nouvelles élections, ni de préoccupation quant à la prise de position de l’armée l’invitant à rompre le mandat glané en 2014. Hannah Arendt, encore elle, avertissait que « les mots justes placés au bon moment sont de l’action ». Nous pourrions proposer une variante de cette affirmation pour caractériser la stratégie de communication de l’OEA après son annonce impromptue « les silences justes placés au bon moment sont de l’action ». Une telle asymétrie d’indignation chez Luis Almagro ne doit pourtant pas être source de surprise. Ce dernier, est coutumier des prises de position qui se confondent avec celles du Département d’État étasunien. Sortant de son silence, il déclarera cavalièrement deux jours après le départ d’Evo Morales : « en Bolivie, il y a eu un coup d’État lorsque Evo Morales a commis une fraude électorale ».[19] Cet alignement, s’inscrit dans un agenda préélectoral qui verra Luis Almagro se présenter à sa propre succession le 20 mars 2020. Ce dernier fait face à un effritement de ses soutiens après qu’il a accepté d’envoyer des observateurs contrôler la bonne tenue du processus électoral bolivien. Cette décision de l’Uruguayen a froissé les nations de la région gouvernées par les conservateurs hostiles à Evo Morales (Brésil, Colombie) ainsi que l’administration Trump. Or, le soutien des États-Unis est essentiel à l’ancien ministre des affaires étrangères de l’Uruguay pour tenter d’assurer sa réélection. Quoi de mieux alors pour se rattraper que de participer au processus de remplacement d’un gouvernement progressiste par un gouvernement conservateur ?

L’activiste et prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel a résumé la véritable nature du renversement d’Evo Morales en une synthèse ravageuse : « Le coup d’État en Bolivie est une attaque contre toutes les démocraties du monde. Les Boliviens ne profitent pas de la violence ; ce sont les États-Unis, l’OEA et les gouvernements de droite, complices de ce qui s’est passé, incapables de vivre avec une Bolivie juste, éduquée et souveraine, qui en profitent ».[20] Naïvement taire la politisation du réel ainsi que les asymétries de pouvoir, c’est prendre le parti de celui à qui l’on octroie l’argument d’autorité qu’est la neutralité. Comme l’a parfaitement synthétisé Adèle Haenel pour caractériser une situation toute autre mais d’une manière qui permet d’étendre l’affirmation à un spectre plus large : « dépolitiser le réel, c’est le repolitiser au profit de l’oppresseur ».[21]

Chronique d’une restauration annoncée

Quelques mois ont suffi pour que le miracle Bolivien ne soit plus que mirage indien. Il ne reste plus des 13 années d’or du pays andin qu’une vague image dont la perception lointaine s’évapore au contact d’un présent aux allures de restauration ultraconservatrice. Depuis le départ d’Evo Morales et son remplacement par la seconde vice-présidente du Sénat Jeanine Añez, la nation plurinationale a opéré un virage violent pour flirter sinon s’aligner sur un agenda politique bolsonarien.

Ainsi, la présidente autoproclamée Jeanine Añez l’avait pourtant annoncé lorsqu’elle est entrée, escorté par les militaires dans l’Assemblée nationale en s’écriant triomphante : « La bible est de retour au palais ». Une exclamation qui aurait dû faire frémir les commentateurs qui, effectuant un léger travail d’archéologie numérique, seraient tombés sur des tweets publiées il y a quelques années par la présidente autoproclamée. Alors personnalité politique inconnue, l’anonymat faisant figure de révélateur incomparable, elle se permettait quelques prises de positions osées, exprimant par exemple en ces termes son rejet des festivités indigènes qui se célèbrent le 21 juin en Bolivie : « Pas de nouvel an aymara, ni d’étoile du matin ! Bande de sataniques, personne ne peut remplacer Dieu ! ».[22] Celle qui avait pour seul mandat de combler un « vide institutionnel » et d’opérer la transition jusqu’à l’organisation de nouvelles élections, s’est prise à rêver en annonçant sa participation au prochain scrutin. Cette annonce met à mal la version de l’opposition selon laquelle ce n’est pas par ambition personnelle mais par amour pour la démocratie que Jeanine Añez s’est autoproclamée présidente. L’ancienne sénatrice a ainsi bénéficié d’un tremplin inespéré vers les sommets de l’État qui, avant l’emballement électoral, lui étaient plus qu’éloignés. Malgré cette promotion express, il faut en effet croire que l’habit de présidente par intérim n’était pas à la taille de ses ambitions. Les nouvelles élections présidentielles étant fixées pour le 3 mai 2020, cela a laissé l’opportunité à Jeanine Añez d’effectuer un dépassement de fonction inattendu. Cette dernière a décidé de s’engager dans une transformation profonde des affaires étrangères. Comme l’explique Guillaume Long, « quelques jours après son entrée en fonction, le gouvernement Añez a rompu les relations diplomatiques avec le Venezuela, expulsé son personnel diplomatique, reconnu le gouvernement autoproclamé de Juan Guaidó ». La présidente par intérim a également, à l’aide de son allié brésilien[23], procédé à un rapprochement express avec Israël. Au-delà de la fascination de l’extrême droite latino-américaine pour ce gouvernement, ce rapprochement a pour le ministre de l’intérieur Arturo Murillo une utilité bien précise, celle de lutter contre « le terrorisme » domestique qu’il incombe aux partisans du MAS. Ce dernier a ainsi déclaré « nous avons invité [les Israéliens] pour nous aider. Ils ont l’habitude d’affronter des terroristes. Ils savent comment prendre les choses en main ».[24] Victimes expiatoires d’un gouvernement aux tendances fascisantes, les figures du MAS sont aujourd’hui la cible d’une chasse aux sorcières, d’une stratégie de judiciarisation de la politique, qui compromet la participation d’un candidat sérieux pour le parti qui recevait encore en mai dernier près de 40% des voix des électeurs boliviens. La question d’Evo Morales a quant à elle vite été réglée. Outre sa mise en accusation pour « terrorisme » – qui s’inscrit dans la poursuite de la logique voulant que la victime soit le premier coupable – ce dernier a vu sa participation à l’élection du 3 mai 2020 entravée par un projet de loi ratifié par Jeannine Añez dès sa prise de fonctions stipulant qu’un président ne peut pas dépasser deux mandats. Plus récemment, l’ex-mandataire a également appris qu’il ne pourrait pas se présenter comme Sénateur sous le prétexte obscur qu’il est nécessaire de résider depuis au moins deux ans dans le pays pour pouvoir se présenter comme député ou sénateur.

Le MAS s’adaptant à cette conjoncture de nettoyage politique a décidé de présenter un autre candidat en la personne de l’ex-ministre de l’économie Luis Arce. Pas de chance, moins de 72 heures après l’annonce de sa candidature, une mise en accusation pour corruption lui a été communiquée.[25] De manière plus générale, la plupart des figures politiques du MAS sont aujourd’hui persécutées et forcées à fuir le pays (Evo Morales, Alvaro García-Linera) ou à se réfugier dans l’ambassade du voisin mexicain qui joue actuellement un rôle fondateur de défense des droits de l’homme dans une région qui sombre dans l’effondrement institutionnel au profit de la restauration de l’autoritarisme. Signe encourageant que la volonté populaire ne plie pas toujours sous les coups de l’obscurantisme autoritaire, les derniers sondages annoncent le candidat du MAS en tête du premier tour avec plus de 30% du total des voix, et 15 points de pourcentages d’avance sur Jeannine Añez.[26]

Épilogue

Au mépris de ces dérives flagrantes et inquiétantes, le narratif commun perdure comme celui d’une leçon donnée à un parti autoritaire et corrompu. Le naufrage est orwellien. Ce qui doit interpeller, plus que toute autre chose, c’est la facilité avec laquelle un discours infondé et fallacieux devient narratif accepté puis une vérité adoubée. Notre temps confirme la postérité des pensées de Pascal qui exprimait déjà, en critique de son époque : « la vérité est si obscurcie (…) et le mensonge si établi, qu’à moins d’aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître ». Cependant, il faut noter une modification inquiétante dans la performativité de cette phrase dans le réel actuel. Ici, et dans le cas bolivien de sa pleine expression, la vérité n’est pas obscurcie, elle accessible sans barrières particulières. Dans un article daté de 1972 publié dans le journal The Nation, Steve Tesich, introducteur de la notion de post-vérité résume violemment l’indifférence face au mensonge : « Nous devenons rapidement les prototypes d’un peuple dont les monstres totalitaires ne pourraient que baver dans leur rêve ».[27] C’est à la construction de l’ignorance qu’il faut s’attacher, à une agnotologie profonde qui implique de ne pas retenir que les faits épars, de ne pas s’attacher qu’aux actions individuelles qui ont participé à la construction de la fausse vérité. Il faut comprendre comment se génère, se propage, et se consomme le mensonge, comprendre par une approche systémique ce qui facilite sa genèse comme ce qui empêche sa décomposition. Le tissu de préconceptions, contre-vérités et de construction arbitraire de la crédibilité aura favorisé dans le cas présent les intérêts ultraconservateurs. Lorsque l’humanisme affiché et les prétentions démocratiques répétées pavent le chemin vers le pouvoir à des forces racistes, militaires et réactionnaires qui n’auraient, sans ce témoignage de confiance des prétendus détenteurs de la raison démocratique, jamais réussi à se hisser à la tête de l’État puisque rejetés par la volonté populaire, des leçons doivent être tirées. À l’image du pragmatisme américain de William James, il devient impératif de revenir à une compréhension de la vérité comme ce qui est efficace dans le réel.[28] Lorsque les idées, satisfaites par leur seule existence, ne cherchent plus de sens dans le réel, l’effondrement de la raison même de leur poursuite est total.

Références :

Arendt, H., (1972). Du mensonge à la violence, trad. G. DURAND, Calmann-Lévy, Paris.

Curiel, J. & Williams, J-R, (2019). “Analysis of the 2019 Bolivia Election”, Cambridge, Massachusetts.

[1] Rappelons qu’il ne s’agira en aucun cas de prendre aveuglément parti pour l’un ou l’autre des acteurs ayant pris part à ces évènements, il s’agira simplement de tenter de porter un regard honnête sur une réalité complexe et polarisée.

[2] https://cepr.net/images/stories/reports/bolivia-macro-2019-10.pdf

[3] https://eldeber.com.bo/140102_almagro-decir-que-evo-no-puede-participar-eso-seria-discriminatorio

[4] https://twitter.com/OEA_oficial/status/1186108599954739200

[5] La région fût frappée dans les années 1970 par une vague de dictatures militaires aux conséquences humaines désastreuses. Chaque fois, le prétexte de la sécurité nationale fut mobilisé par les militaires pour justifier les renversements et prises de pouvoir.

[6] https://www.telesurenglish.net/news/Luis-Fernando-Camacho-Bolivias-Bolsonaro-Leading-the-Coup-20191111-0015.html

[7] La Cour interaméricaines des droits de l’Homme condamnera ce décret comme une grave incitation à la répression violente.

[8] https://theglobepost.com/2019/11/18/bolivian-government-arrest-mas-lawmakers/

[9] https://elpais.bo/elecciones-34-000-actas-seran-procesadas-en-dos-horas-por-el-trep-para-tener-80-de-los-resultados/

[10] http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/10/c_138459407.htm

[11] https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/item/3170-bolivia-cuenta-con-mas-de-11-millones-de-habitantes-a-2018

[12] Ainsi, si l’on s’intéresse à l’histoire électorale des zones rurales, on retrouve que lors des élections de 2014, le MAS avait obtenu un soutien moyen de 84%, ou lors du référendum de 2016 un soutien au « Si » pour près de 71% des votants.

[13] https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-its-october-elections-fraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fraud/?utm_campaign=wp_monkeycage&utm_medium=social&utm_source=twitter

[14] Le lecteur intéressé pourra approfondir la question en se référant à deux analyses plus exhaustives réalisées par la CELAG et le CEPR.

[15] https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-preocupado-de-que-misiones-electorales-de-oea-sean-instrumentos-politicos-4585445.html

[16] https://mathiasgirel.com/2017/10/13/ignorance-complots-et-post-verite/

[17] Voir cas de l’Haïti en 2011.

[18] Luis Almagro a même reçu Luis Fernando Camacho à Washington et tweetera, à propos de cette rencontre, le message suivant : « J’ai rencontré Luis Fernando Camacho, à qui nous rendons hommage pour son engagement en faveur de la démocratie bolivienne. Nous avons discuté du processus de transition et des prochaines élections ».

[19] https://elpais.com/internacional/2019/11/12/actualidad/1573597270_205659.html

[20] https://www.la-razon.com/nacional/Perez-Esquivel-Bolivia-atenta-democracias_0_3257074294.html

[21] https://www.franceculture.fr/emissions/la-conclusion/adele-haenel

[22] https://factuel.afp.com/en-bolivie-les-tweets-anti-indigenes-effaces-par-la-presidente

[23] https://www.cepr.net/bolivias-caretaker-government-makes-radical-foreign-policy-changes-%E2%80%95-and-wins-over-powerful-allies/

[24] Ibid.

[25] https://orinocotribune.com/bolivia-mas-candidates-hearing-suspended-due-to-procedural-irregularities/

[26] https://twitter.com/OVargas52/status/1229220338476687361

[27] https://www.questia.com/magazine/1G1-11665982/a-government-of-lies

[28] https://www.philomag.com/les-idees/grands-auteurs/john-dewey-vu-par-barbara-stiegler-42485