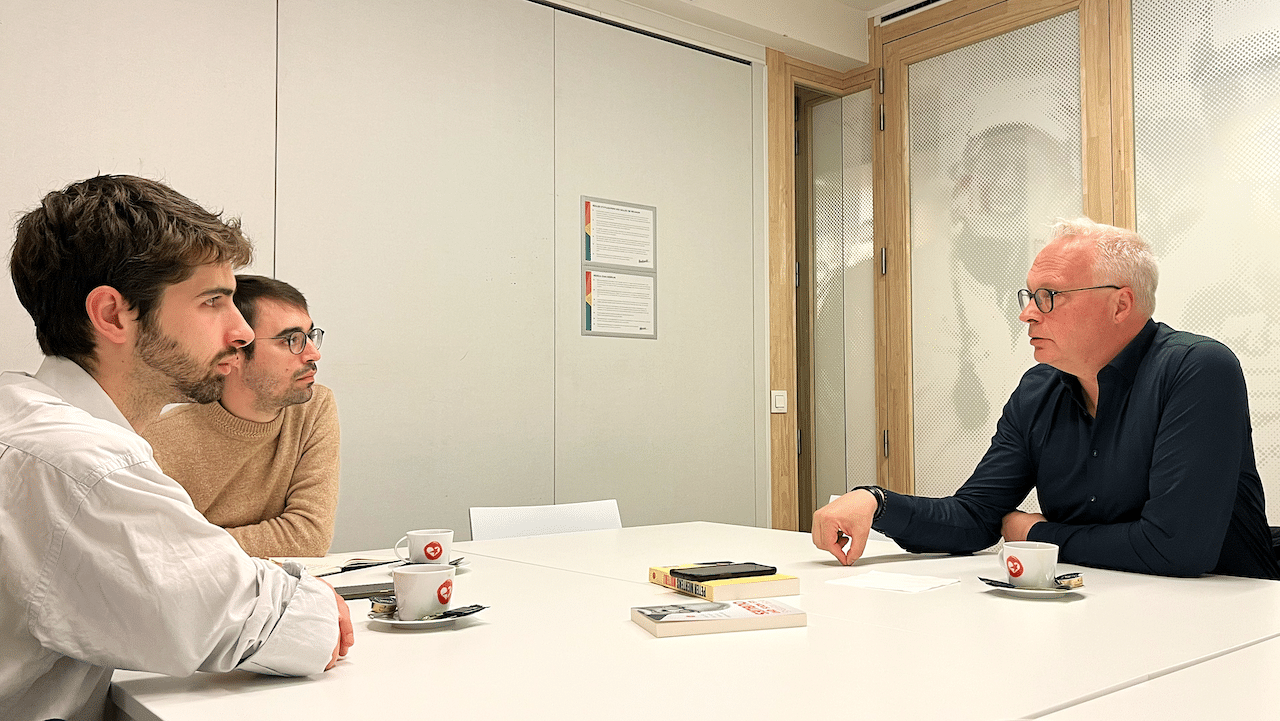

Érosion de l’hégémonie du dollar, « mutinerie » des pays du Sud contre la politique étrangère occidentale, montée en puissance des BRICS, guerre économique des États-Unis envers la Chine… Le système international né de la fin de la Guerre Froide, dominé par l’hyperpuissance américaine, est en train de s’effondrer et de laisser place à un nouvel ordre mondial multipolaire. Plutôt que de prendre acte de cette nouvelle donne et de diversifier ses liens avec le reste du monde, l’Europe s’aligne toujours plus sur Washington. Mais est-il encore possible de mettre en place une politique altermondialiste, alors que les BRICS se comportent parfois eux-mêmes de manière impérialiste ? Peter Mertens, secrétaire général du Parti du Travail de Belgique, l’affirme, à condition de prendre un tournant radical dans notre politique étrangère. Entretien réalisé par William Bouchardon et Amaury Delvaux, avec l’aide de Laëtitia Riss.

Le Vent Se Lève – Vous êtes secrétaire général du Parti de Travail de Belgique (PTB), aux côtés de Raoul Hedebouw, et vous venez de publier Mutinerie. Comment notre monde bascule (à paraître en français aux éditions Agone début mars 2024, ndlr) afin d’analyser les recompositions du système international. Dans quelle mesure votre parcours au sein du PTB a-t-il nourri l’élaboration de ce livre ?

Peter Mertens – J’ai été président du Parti du Travail de Belgique (PTB) entre 2008 et 2021, date à laquelle Raoul Hedebouw a pris ma succession. Avec d’autres membres, j’ai participé au nécessaire renouveau du parti (tout en conservant un socle idéologique marxiste, ndlr) à partir du milieu des années 2000, où nous étions alors un petit parti avec des tendances sectaires. Ce renouveau nous a pris plus de 10 ans. Notre analyse était la suivante : nous devions construire un rapport de force et un parti de la classe travailleuse, capable de peser en Belgique.

Avec la croissance du parti, il y a beaucoup plus de travail, c’est pourquoi nous avons dédoublé le leadership du parti : Raoul Hedebouw est le président et le porte-parole principal et j’en suis le secrétaire général. Comme nous étions concentrés sur la construction du rapport de force en Belgique, nous étions moins occupés avec ce qui se passait à l’étranger. Désormais, nous sommes en train de remettre nos tâches internationalistes à la hauteur des défis d’aujourd’hui. Et sur ce terrain, nous sommes en contact avec de nombreux mouvements et partis à la gauche de la social-démocratie, en Europe et ailleurs dans le monde.

« Les pays du Sud Global savent très bien que les sanctions économiques sont des actes de guerre économique. »

C’est grâce à ce leadership collectif et à ces rencontres que j’ai pu écrire ce livre, qui n’est pas juste un projet individuel. Je m’appuie aussi sur le service d’étude de notre parti, dirigé par notre directeur politique David Pestieau. Lui et son équipe m’ont aidé à rechercher des documents exhumés dans mon livre, notamment les textes de l’OTAN et de l’Organisation Mondiale du Commerce.

LVSL – Ces organisations occidentales sont au cœur du système international qui a été hégémonique jusqu’à récemment. Le titre de votre livre fait cependant référence à une contestation grandissante du règne de l’hyperpuissance américaine. Comment expliquez-vous que les pays du Sud soient de plus en plus réticents à s’aligner sur la position américaine ?

P. M. – Le titre du livre vient d’une déclaration de Fiona Hill, une ex-membre du National Security Council américain (organe qui conseille directement le Président américain en matière de défense et d’affaires étrangères, ndlr). Selon elle, l’abstention de la plupart des pays du Sud Global sur les sanctions contre la Russie était une « mutinerie ». Soyons clairs : la majorité de ces États ont condamné l’invasion illégale de la Russie sur le territoire ukrainien, ce qui est logique vu que nombre d’entre eux ont été envahis de multiples fois et connaissent bien l’importance de la souveraineté.

Toutefois, concernant les sanctions, ils n’ont pas suivi Washington. C’est là aussi logique : un pays sur dix sur la planète subit, sous une forme ou une autre, des sanctions de la part de Washington. Ces pays savent très bien que les sanctions économiques sont des actes de guerre économique. Or, dans la majorité des cas, les conséquences de ces sanctions sont supportées par les peuples des pays en question et ces mesures n’ont aucun effet sur le régime politique en place.

Ici, en Europe, nous ne nous en sommes pas rendus compte ; l’eurocentrisme nous aveugle. Le regard de la majorité des peuples du Sud Global sur les événements internationaux est pourtant très différent de la vision développée en Europe. J’ai récemment discuté avec beaucoup de personnes issues du Sud Global et j’ai constaté des moments de fractures profonds avec l’Occident. La première fracture est la guerre des États-Unis contre l’Irak en 2003, qui était illégale et basée sur un mensonge. Au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique Latine et en Asie, c’est un moment charnière majeur. La crise financière de 2008 constitue le deuxième moment charnière. En Europe, cette crise nous a contraint à sauver les banques avec l’argent public et a eu pour conséquence l’austérité. Pour les pays du Sud, cette crise a été plus profonde encore et a montré la fragilité de l’hégémonie du dollar américain, autour duquel est organisé tout le commerce international.

LVSL – Renaud Lambert et Dominique Plihon s’interrogent en effet sur la fin du dollar dans le dernier numéro du Monde Diplomatique. De nouveaux accords commerciaux sont, par ailleurs, conclus dans d’autres monnaies et les banques centrales commencent à diversifier le panier de devises qu’elles ont en réserve. Est-ce une des conséquences de la guerre en Ukraine ?

P. M. – Cette érosion du dollar débute avec la crise financière de 2008. C’est à ce moment-là que l’idée des BRICS est réellement née, bien qu’il existe également d’autres raisons historiques à son émergence. Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud se sont rassemblés car ils veulent faire du commerce sur une autre base que celle du néo-colonialisme, en mettant en place un système financier proposant des alternatives de paiements au dollar. C’est pour cela qu’ils ont créé une banque d’investissement dirigée par Dilma Rousseff, l’ancienne présidente du Brésil. Certes, le dollar reste hégémonique, mais cela constitue malgré tout une nouvelle donne.

Parmi leurs sanctions contre la Russie, les autorités américaines ont débranché la Russie du système international de paiement SWIFT, dont le siège est en Belgique. L’usage de cette puissante arme de guerre économique a entraîné une panique dans beaucoup de pays du Sud, car ils ont réalisé qu’elle pouvait aussi être utilisée contre eux. Avec ce genre de sanction, les États-Unis peuvent prendre otage les pays avec leur propre argent ! Cela a sans doute incité certains pays à vouloir rejoindre les BRICS. Lors de leur dernier congrès à Johannesburg fin août, les BRICS ont accueilli 6 nouveaux membres (l’Argentine, l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Ethiopie, l’Egypte et les Emirats Arabes Unis, ndlr), sur un total de 40 pays candidats. C’est un vrai saut qualitatif.

« Entre 2003 et 2023, il y a eu plusieurs moments de fractures majeurs entre l’Occident et le reste du monde ! Pourtant, la grande majorité de l’establishment et des médias vivent encore dans la période d’avant 2003. »

De ce point de vue, la guerre en Ukraine est en effet un autre moment charnière, en raison des sanctions. J’en citerai encore deux autres. D’abord, la COP de Copenhague en 2009, où les pays occidentaux ont refusé de prendre des mesures fortes pour le climat et pour aider les pays pauvres face au changement climatique. Enfin, le refus des pays occidentaux de lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19, qui a marqué une fracture profonde face à un problème mondial.

Depuis le 7 octobre, la guerre contre la Palestine constitue un nouveau point de rupture, dont l’impact est potentiellement le plus important. L’axe guerrier États-Unis-Israël pratique une violence extrême, pensant être au-dessus de toutes les lois internationales et pouvoir se permettre n’importe quoi. Mais cet axe est plus isolé que jamais. Partout dans le monde, le deux poids deux mesures est devenu évident. Entre 2003 et 2023, il y a donc eu plusieurs moments de fractures majeurs entre l’Occident et le reste du monde ! Et pourtant, la grande majorité de l’establishment et des médias vivent encore dans la période d’avant 2003.

LVSL – Outre le dollar et leur armée, les États-Unis disposent également d’une puissance technologique redoutable, qu’ils utilisent pour faire avancer leurs intérêts. Les GAFAM espionnent ainsi le monde entier, tandis que de nouvelles rivalités autour des microprocesseurs se mettent en place avec la Chine. Est-il possible d’échapper à l’emprise des États-Unis en matière technologique ?

P. M. – Je pense qu’il faut regarder en face la puissance économique des BRICS : en termes de PIB mondial, ils pèsent désormais plus que le G7 (qui regroupe ce qui était les 7 pays les plus industrialisés au monde, ndlr). Cette puissance économique constitue une différence avec le mouvement des non-alignés des années 60-70. A l’époque, les États-Unis ont pu tuer le mouvement des non-alignés grâce à la dette. Puis l’URSS s’est effondrée et ils se sont retrouvés sans rivaux sérieux. Mais désormais, la situation est différente, notamment en raison du poids économique de la Chine. La réaction des États-Unis est claire : ils lui ont déclaré la guerre économique. J’emploie le mot guerre de manière délibérée : la guerre commerciale prépare la guerre militaire. Les bateaux de l’OTAN qui encerclent la Chine et les sanctions prises par les États-Unis contre Pékin font partie de la même stratégie.

Dans mon nouveau livre, je cite longuement Alex W. Palmer, un spécialiste américain des microprocesseurs. En 2022, deux dates sont importantes selon ce chercheur : le 24 février 2022 avec l’invasion de la Russie en Ukraine et le 7 octobre 2022, date à laquelle les USA ont pris les mesures pour interdire presque tout développement des microprocesseurs en Chine. D’après lui, ces mesures sont un acte de guerre économique inédit, dont l’objectif est de détruire tout développement économique en Chine. Les États-Unis veulent désormais entraîner l’Europe dans leur guerre économique contre la Chine. Récemment, Joe Biden a convoqué le premier ministre néerlandais Mark Rutte à Washington pour lui ordonner de cesser l’exportation vers la Chine des machines fabriquées par la firme hollandaise ASML, qui sont essentielles pour la fabrication des semi-conducteurs de dernière génération. Le premier ministre hollandais a accepté sans contrepartie.

« Les États-Unis veulent désormais entraîner l’Europe dans leur guerre économique contre la Chine. »

Les États-Unis sont inquiets de l’avance de la Chine dans les secteurs de technologies de pointe. Il y a de quoi : sur les 90 domaines les plus avancés au niveau des sciences et technologies, la Chine mène la danse dans 55 d’entre eux. Les États-Unis ne l’ont pas vu venir. C’est pour cela qu’ils réagissent désormais par le protectionnisme et la guerre économique. Jack Sullivan (influent conseiller à la sécurité nationale auprès de Joe Biden, ndlr) l’affirme de manière assez transparente : « C’est fini le globalisme d’avant ; il faut du protectionnisme ; c’est fini avec le néolibéralisme ; c’en est fini avec l’accès de la Chine au marché international. »

On constate la même dynamique sur les ressources énergétiques, qui ont toujours formé l’infrastructure du système capitaliste. Au XIXe siècle, c’était le charbon, puis au XXe le pétrole. De l’arrivée de British Petroleum en Irak en 1902 aux guerres du Golfe, d’innombrables guerres ont été menées pour le pétrole. Désormais, c’est la guerre des batteries qui est lancée : tout le monde se rue sur le lithium et les ressources essentielles pour l’électrification. Là aussi, les États-Unis se montrent très agressifs vis-à-vis de la Chine et des BRICS. Malgré tout, je pense que les États-Unis ne parviendront pas à restreindre la montée en puissance de la Chine.

LVSL – Hormis cette opposition à l’hégémonie américaine, il est tout de même difficile de voir ce qui rassemble les BRICS. Par ailleurs, il existe de réelles tensions entre des pays au sein de ce bloc, notamment entre la Chine et l’Inde. Peut-on vraiment attendre quelque chose d’un groupe aussi hétérogène ?

P. M. – Aucune valeur ne réunit les BRICS ! C’est une association de pays strictement pragmatique, car c’est comme ça que l’ordre mondial fonctionne. La gauche a souvent une lecture erronée car elle pense en termes de morale et de « valeurs ». Or, l’impérialisme et les forces anti-impérialistes ne pensent pas en ces termes mais plutôt en termes de pouvoir politique et économique. Les BRICS ne sont pas un projet de gauche, mais un projet pragmatique visant à servir les intérêts de ces pays, en créant une alternative au dollar et au Fonds Monétaire International et en cherchant à favoriser le commerce Sud-Sud.

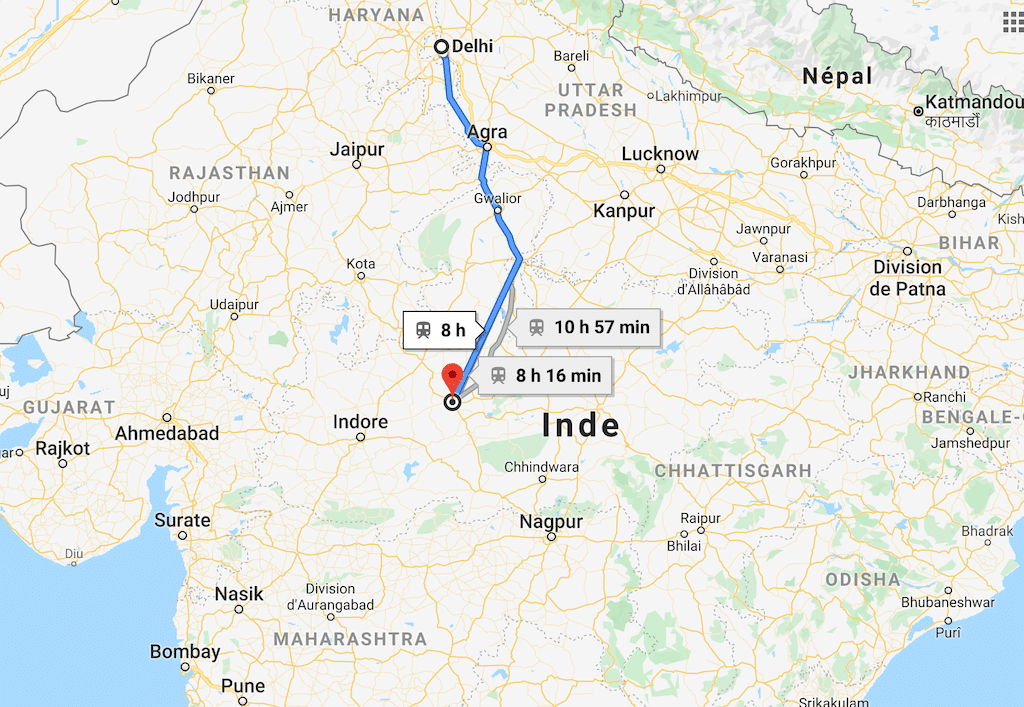

Je ne suis évidemment pas dupe. L’Inde connaît de grandes tensions avec la Chine et Modi est un homme d’extrême-droite. Ses trois grands amis étaient Jair Bolsonaro, Donald Trump et Boris Johnson. Il est responsable de l’assassinat de plus de 750 paysans lors de la plus grand révolte de l’histoire indienne de la paysannerie et a laissé des razzias racistes contre les musulmans avoir lieu.

De même en Arabie Saoudite : c’est le despotisme total. Il n’y a aucune liberté pour la classe travailleuse et pour les femmes. Il n’empêche que l’entrée de l’Arabie Saoudite dans les BRICS marque un tournant. En 1971, avec les pétrodollars, les États-Unis ont promis à l’Arabie Saoudite d’avoir toujours des armes et une stabilité politique en échange de pétrole bon marché. Désormais, l’Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine non plus en dollars, mais en yuans ! Bien sûr que c’est un régime haïssable. Mais en matière de politique internationale, on ne peut pas juste réagir émotionnellement en fonction de « valeurs », il faut analyser l’échiquier mondial avec réalisme. Et la réalité est que les BRICS défient le système construit autour du dollar. Personnellement, bien que je ne soutienne pas les régimes de certains pays des BRICS, je considère leur émergence comme une bonne nouvelle parce qu’elle défie l’unilatéralisme et l’hégémonie américaine pour la première fois depuis 1991.

« La dette des pays du Tiers Monde doit être payée en dollars. C’est un mécanisme néocolonial ! »

Mais en parallèle de la mutinerie menée par les BRICS, il y a également une mutinerie au sein de ces pays. En Inde, je suis avec attention les luttes des paysans, des femmes et de la classe travailleuse contre le régime de Modi. De même, l’Afrique du Sud connaît une corruption énorme, le fossé entre riches et pauvres y est considérable et le régime politique est fortement critiqué par la population. Lula est un progressiste, mais son gouvernement n’est pas pour autant socialiste. Et contre les concessions faites aux grands propriétaires fonciers au Brésil, je soutiens ceux qui luttent pour les droits des paysans, comme le Mouvement des Paysans sans Terre.

LVSL – Dans votre livre, vous rappelez l’histoire du mouvement tiers-mondiste, à partir notamment de la conférence de Bandung en 1955. Ce mouvement était porteur d’espoir pour un rééquilibrage des relations internationales et de l’économie mondiale. Croyez-vous à la résurgence de l’altermondialisme et sur quelles bases ? Les tentatives consistant à faire revivre cet esprit de « non-alignement », notamment de la part de Lula, vous semblent-elles prometteuses ?

P. M. – Je crois que la tentative opérée par les BRICS de permettre un commerce dans d’autres monnaies que le dollar relève surtout du pragmatisme. Mais cette démarche est déjà un acte progressiste en soi. Regardons en face la situation depuis les années 50-60 : la dette des pays du Tiers Monde doit être payée en dollars. Cela signifie que ces pays doivent privilégier des monocultures tournées vers l’exportation, plutôt que des productions au service de leurs propres populations, afin d’obtenir des dollars. Et quand ils ont des difficultés à refinancer leur dette, le Fonds Monétaire International (FMI) ne leur octroie des prêts qu’à condition de couper dans les services publics, les salaires et les pensions et de privatiser davantage. Tout cela ne fait que les rendre plus dépendants des États-Unis et de l’Europe. C’est un mécanisme néocolonial ! Désormais, pour la première fois, les pays du Tiers Monde peuvent refinancer leur dette, indépendamment du FMI, grâce à la banque des BRICS. Certes, ce n’est pas un emprunt socialiste mais au moins c’est un mécanisme honnête et sans conditions. Quand bien même ce n’est un progrès en direction du socialisme, cela reste un progrès pour les pays du Sud Global, qui doit être soutenu.

Certes, cela ne suffit pas pour construire un altermondialisme de gauche. C’est pourquoi nous devons aussi soutenir les mouvements de gauche dans ces pays, afin de peser sur l’agenda politique. On peut tout à fait soutenir le MST au Brésil pour mettre la pression sur Lula, tout en reconnaissant qu’il joue un rôle important pour nos idées au niveau international. De la même manière, je soutiens le NUMSA, le syndicat des métallos sud-africains, qui lutte contre la corruption considérable au sein du gouvernement de l’ANC, tout en étant en accord avec la politique extérieure de l’Afrique du Sud. Bien sûr que la gauche a des valeurs à défendre, mais je refuse d’interpréter toute la complexité du monde actuel uniquement en termes de valeurs. L’altermondialisme passe aussi par une forme de pragmatisme sur les enjeux internationaux.

« L’altermondialisme passe aussi par une forme de pragmatisme sur les enjeux internationaux. »

LVSL – L’Union européenne tend à s’aligner sur les États-Unis, contrairement à ce qu’affirment nos dirigeants. S’ils prétendent réguler l’action des GAFAM, ou encore bâtir une « autonomie stratégique » en matière internationale ou de réindustrialisation, la réalité est que nous sommes de plus en plus dépendants des Américains, y compris dans des domaines où cela était encore peu le cas, comme les énergies fossiles. Comment peut-on retrouver une véritable autonomie ? Cela implique-t-il une rupture avec l’Union européenne ?

P. M. – Ce qui s’est passé en Europe suite à la guerre en Ukraine, surtout en Allemagne, est grave. Quelques semaines après le début du conflit, le Bundestag a renié sa politique de non-militarisation de l’économie vieille de 75 ans et a investi plus de 100 milliards d’euros dans le budget de la défense. Tout ce qui existait en termes de liens avec la Russie, notamment de la part de la social-démocratie allemande – dont les liens de Schröder avec Gazprom (l’ancien chancelier allemand a ensuite siégé au conseil d’administration de la compagnie russe, ndlr) sont le symbole le plus évident – a été détruit. Il s’agit d’un bouleversement considérable : la mémoire des comportements barbares des nazis, qui étaient presque arrivés à Moscou, a longtemps conduit à une politique de coopération entre l’Allemagne et la Russie, plutôt que d’agressivité. En quelques semaines à peine, les États-Unis ont réussi à briser cela.

Cette coupure brutale avec la Russie a suscité des remous au sein des grandes entreprises allemandes : les grands patrons de BASF, de Bosch ou Siemens ont demandé au gouvernement allemand de ne pas rompre les liens avec Gazprom, car ils souhaitaient continuer de bénéficier du gaz russe bon marché. En se rendant dépendante du gaz américain, beaucoup plus cher, l’Allemagne est rentrée en récession. En prenant des sanctions contre la Russie, l’Europe a donc pris des sanctions contre elle-même et s’est tirée une balle dans le pied. De surcroît, avec l’Inflation Reduction Act (IRA), les États-Unis tentent d’attirer sur leur territoire des firmes européennes, notamment de technologie de pointe, grâce à d’importantes subventions et remises d’impôts. La réaction de l’Union Européenne à cette offensive américaine a été très faible. Aucune politique industrielle européenne autonome n’émerge.

Les États-Unis veulent maintenant répliquer cela avec la Chine. C’est une folie : non seulement ils auront beaucoup de mal à se couper de la Chine, mais l’Europe en aura encore plus : nous échangeons avec la Chine 850 milliards d’euros de marchandises chaque année ! J’ajoute que la neutralité carbone en Europe dépend pour l’instant de la technologie chinoise. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je suis d’accord avec les patrons de Bosch, Siemens, Volkswagen et Mercedes quand ils demandent de ne pas reproduire avec la Chine ce que l’Europe a fait avec la Russie. Dans le conflit inter-impérialiste entre capitalistes, j’espère que la bourgeoisie européenne se comportera de manière sérieuse et dira non à la bourgeoisie américaine qui veut nous entraîner dans de nouveaux conflits.

Bien sûr, je n’ai aucune illusion : la bourgeoisie européenne ne veut pas une Europe progressiste, mais cherche au contraire à imposer aux peuples européens une nouvelle dose d’austérité. Elle entend également conserver des relations néo-coloniales avec une partie du monde, bien que le rejet de la France en Afrique ne cesse de grandir. Mais c’est la même dialectique que pour les BRICS : on ne peut pas raisonner uniquement en termes de « gentils » et de « méchants », il y a de nombreuses contradictions sur lesquelles il faut jouer. Donc je soutiens les capitalistes allemands dans leur opposition aux États-Unis, mais continue de défendre une Europe socialiste, contre les intérêts de ces grandes entreprises.

LVSL – Il est vrai que les sanctions prises à l’encontre de la Russie ont renforcé la dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis. Pensez-vous qu’il soit possible de réorienter l’Union européenne vers une politique socialiste ? Ou faut-il rompre avec les traités européens et construire de nouveaux cadres de coopération ?

P. M. – Ma position sur cette question est liée à l’histoire belge : nous sommes un petit pays qui a été créé pour jouer le rôle d’État-tampon entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Un changement de société au niveau de la seule Belgique, ça n’existe pas! ! Je plaide donc pour une autre société, une autre industrialisation et une autre forme de commerce à l’échelle continentale. Cela passera, selon moi, par plus d’échanges entre ceux qui luttent et qui résistent dans toute l’Europe pour créer une rupture au sein de l’Union Européenne.

Mais cela suppose que nous soyons à la hauteur. J’en ai assez de la dépression collective de la gauche européenne qui passe son temps à se lamenter de la percée de l’extrême-droite ! Quand je vais en Amérique latine ou en Inde, eux aussi s’inquiètent de la montée du fascisme, mais surtout ils le vivent et ils luttent. Bien sûr que l’extrême-droite progresse et nous menace. Mais pour reconquérir une partie de la classe travailleuse tentée par le vote fasciste, on ne peut pas se contenter de se plaindre. La droite et l’extrême-droite s’appuient sur une narratif dépressif, selon lequel la classe travailleuse n’existe pas et l’immigration va nous détruire.

« Face à l’extrême-droite, il faut recréer un narratif autour de la lutte des classes et rebâtir une conscience commune chez les travailleurs. »

Face à cela, il faut recréer un narratif autour de la lutte des classes et rebâtir une conscience commune chez les travailleurs. Les mobilisations sociales massives que nous avons connu récemment en Angleterre, en Allemagne et en France sont des points d’appui. Comme la grève des ouvriers de l’automobile aux États-Unis, avec une belle victoire à la clé ! Et puis nous devons être là où sont les gens, c’est-à-dire avant tout dans les quartiers populaires et sur les lieux de travail, pas seulement avec les intellectuels. Ce n’est que comme cela que nous pourrons arrêter la tentation fasciste au sein de la classe travailleuse.

Par exemple, avec notre programme Médecine pour le peuple (initiative de médecine gratuite dans les quartiers populaires, ndlr), on touche des personnes qui votent pour le Vlaams Belang (extrême-droite indépendantiste flamande, ndlr). Plutôt que de les exclure, nous discutons avec eux et tentons de les convaincre. Les gens sentent si vous êtes honnêtes et convaincus du discours que vous portez. Donc il faut un langage clair et franc, comme celui de Raoul Hedebouw, qui permet d’attirer vers nous des gens en colère en raison de leur situation précaire et de politiser cette colère. Si l’on se contente des livres, on ne changera rien. Il faut aussi des gens sur le terrain.