Pour Frédéric Lordon, l’avenir de l’humanité est clair : « le communisme ou le désastre ». La social-démocratie serait morte et enterrée et une rupture avec l’ordre néolibéral et le système capitaliste s’avérerait donc nécessaire pour tout espoir de changement. Mais quelle forme de bouleversement apparaît alors la plus plausible, politiquement ? Comment se positionner par rapport au pouvoir d’État ? Quelle importance accorder aux élections et à la participation du peuple ? Face à Frédéric Lordon, nous aborderons tout particulièrement le cas de la France et de l’hypothèse Mélenchon pour tenter de penser ces différents points stratégiques.

Frédéric Lordon occupe une position de visibilité manifeste dans la gauche radicale française depuis une décennie 1 et se distingue d’autres célèbres intellectuels engagés par ses objets d’études – économie et politique –, ses nombreuses interventions politiques et son style percutant largement accessible. Loin de tenter une critique générale de l’œuvre dense et foisonnante de Lordon, critique qui impliquerait un long retour à sa référence théorique principale, Spinoza, nous tenterons simplement de soulever quelques questions relatives à la stratégie de changement politique radical de gauche alors même que, malgré la catastrophe du dérèglement climatique, l’ordre néolibéral productiviste apparaît triomphant.

Si on devait avancer une définition simple du concept de stratégie, elle désignerait la tâche de penser théoriquement, à partir de l’histoire passée et actuelle, les différents devenirs politiques, puis à les évaluer en termes de probabilité afin d’accorder, selon son système de valeurs, sa pratique présente en fonction. Au niveau stratégique, Lordon ne semble par exemple pas dupe des limites de la forme assembléiste, touchant quasi-exclusivement des milieux bourgeois et petits-bourgeois urbains dans un espace relativement confidentiel, dont il ne prétend pas faire un modèle de rupture systémique malgré son engagement dans le mouvement Nuit debout.

Face à la puissance du capital, prendre l’État au sérieux : combat de gigantomachies

Dans un livre d’entretiens de 2019, Lordon aborde la question de l’option électorale de gauche radicale dans une partie nommée de façon éloquente « L’État : à prendre ou à laisser ? ». Dans cette séquence, Lordon considère qu’il est justifié de penser qu’une « gigantomachie » telle que le capitalisme néolibéral ne peut être efficacement combattu que par une autre « gigantomachie ». Il prend donc au sérieux le thème de la prise du pouvoir d’État, « gigantomachie » s’il en est : « L’idée d’une prise de l’État, d’une prise du pouvoir d’État, n’en finit pas de magnétiser les imaginaires de la révolution, ou disons plus vaguement de la « transformation sociale ». Il est d’usage, dans les secteurs gauchistes, de disqualifier cette idée comme illusion privée de toute consistance. Pourtant […] je considère que si l’on veut discuter du bien-fondé ou de l’inanité de cette idée, il faut commencer par lui faire droit. C’est que le magnétisme n’opère pas pour rien : il comprend au moins, à l’état pratique, cette idée – juste – que, révolution ou transformation sociale, il s’agit de combats macroscopiques : des gigantomachies. Le capital est un titan. Pour l’abattre, il faut donc des géants. Or le seul géant sur les rangs, c’est le nombre assemblé – les masses comme on disait. « Mais précisément, ça, ça n’est pas l’État », me diras-tu. Sauf que si : là où la production du nombre assemblé est une entreprise des plus aléatoires – ça s’appelle un processus révolutionnaire et, comme on sait, ça n’arrive pas tous les quatre matins –, l’État, c’est du nombre déjà assemblé sous une certaine forme. Évidemment, il y a beaucoup à redire quant à cette forme, mais ce qu’on peut pas ne pas voir c’est que la cristallisation de puissance est là 2. »

Lordon va donc tester, historiquement 3 et spéculativement, cette hypothèse de déviance électorale, notamment en imaginant au cours de son raisonnement la victoire de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles de 2017 : « Il est tout à fait certain qu’accéder au pouvoir [pour Mélenchon en 2017] avec un soutien objectif aussi mesuré que ce score de premier tour [de 20%] ne suffisait nullement à créer les conditions auxquelles je pense : les conditions du nombre de masse mobilisé. Dont une réalisation a été donnée en 1936. Sans grève générale : rien. Supposons que la machine à remonter le temps nous permette de revenir en avril 2017, de machiner Hamon, et puis voilà, Mélenchon est élu. Que se passe-t-il ? À l’évidence, Tsipras redux : tempête générale […]. Tempête, donc, d’abord financière, ensuite médiatique, et retraite en rase campagne. En deux mois, grand maximum, peut-être même deux semaines ! […] Un Mélenchon élu en 2017 se retrouve au pouvoir avec un soutien mesuré par un score de premier tour de 20% et quelques, seul au sommet d’un appareil d’État dont certaines composantes stratégiques s’apprêtent à faire défection, si ce n’est à saboter activement. Et face à cette hostilité écumante de la quasi-totalité du pouvoir économique et symbolique en face de lui. Comment veux-tu que ça ne se finisse pas en une terrible défaite ? […] Pour qu’il ne puisse pas faire retraite sur des « positions préparées à l’avance », il faut que le nombre ne lui laisse pas d’autre choix que d’avancer vers le point L [en référence à Lénine], et de le franchir 4. »

Ces propos de Lordon, faisant de l’élection de Mélenchon une sorte de non-événement politique à moins d’être accompagnée d’un puissant mouvement social, se situent dans la lignée des considérations précédentes sur l’option Mélenchon lors de sa candidature présidentielle de 2017, à laquelle Lordon apportait un soutien critique 5.

Une nécessaire insurrection populaire ? Perspectives de rupture post-électorale

Dans un article de début 2017 6, Lordon traitait de la question de la dialectique entre un gouvernement de gauche et des mouvements sociaux. Il comparait l’espoir placé en Mélenchon à celui donné en 1981 à François Mitterrand, considérant que ce dernier a dû rapidement abandonner son programme du fait de l’absence de mouvements sociaux de gauche puissants. Lordon conclut cet entretien en invitant le peuple de gauche, près de 40 ans plus tard (1981-2017), à enclencher une nouvelle dialectique de rupture programmatique annoncée, en ne répétant pas l’histoire, à savoir : en ne manquant pas à son rôle post-électoral de contrôle politique, de soutien et d’opposition. Une force faisant tendre à la radicalité et au dépassement de ce fameux point L, désignant pour Lordon l’état de guerre assumé avec le capitalisme à un degré avancé difficilement remédiable 7. Ce genre de situation de dépassement du gouvernement par le mouvement pouvant par exemple se retrouver historiquement avec le Front populaire, à une époque où les lieux d’organisation des mouvements sociaux étaient beaucoup plus puissants (tels les syndicats et les partis politiques de gauche, et plus particulièrement la CGT et le PCF, même si eux aussi pouvaient se retrouver débordés par le mouvement).

L’argumentation développée par Lordon est bien spécifique. Il ne s’agit pas de penser la victoire de Mélenchon impossible, ni d’imaginer Mélenchon manquant de volonté politique de changement, mais plus radicalement de considérer le niveau politique institutionnel national condamné face aux logiques systémiques sans un soutien populaire radical de masse. Dans un entretien réalisé en 2019 à l’occasion de la sortie de son ouvrage Vivre sans ?, Lordon estimait qu’ « un gouvernement Mélenchon serait K.O. debout avant même de poser sa première fesse dans le fauteuil présidentiel ! […] Moi je dis qu’en deux semaines le gouvernement est torché ! Mais gigantesque ! Alors, que faire là contre, en effet ? Il n’y a pas 36 manière de s’en tirer… C’est-à-dire un gouvernement sans une insurrection à caractère quasi révolutionnaire derrière n’a aucune chance en effet. Il n’a aucune chance 8. »

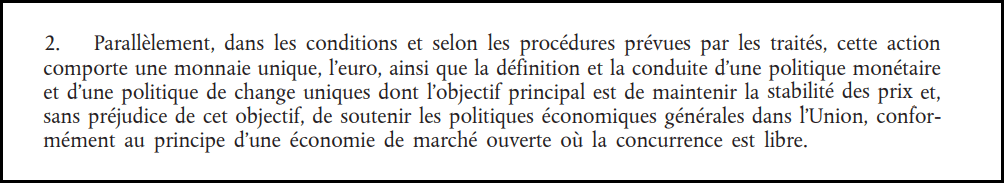

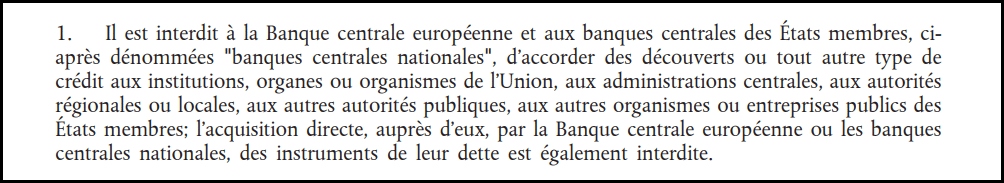

Il ne fait aucun doute que la volonté politique hypothétique d’un Mélenchon tendant à faire appliquer son programme résolument anti-néolibéral et pro-État social, opposé aux traités européens en vigueur et favorable à une refonte intégrale du droit européen sous peine de sortie de l’Union européenne (UE) se heurterait aux grandes forces systémiques, et tout spécialement à la fameuse troïka : BCE, Commission européenne et FMI. Il n’a jamais été question que l’accession de la gauche radicale au pouvoir, qu’il s’agisse de Mélenchon, de Corbyn ou encore de Sanders, tout comme lors de la victoire effective de Syriza en Grèce, se déroule sans une réaction violente des divers représentants de l’ordre néolibéral en place. Le débat est ailleurs.

Pour Lordon, cette réaction serait fatale et priverait toute victoire électorale d’effet politique conséquent, sans l’intervention providentielle du peuple. Mais on peut penser autrement, toujours de manière spéculative, les possibilités d’action d’un gouvernement radical de gauche face à la réaction anticipée du système, même en l’absence d’un puissant mouvement populaire insurrectionnel « quasi révolutionnaire » – étant entendu qu’il serait toujours préférable que celui-ci ait lieu et renforce la dynamique de bouleversement.

Dans le cas de la France, Mélenchon expose ainsi sa stratégie de manière claire : dans un premier temps (plan A), il tenterait une renégociation en profondeur des traités européens, faisant peser dans les rapports de force tout le poids, en cas d’échec, d’une future sortie de la France de l’UE, et par conséquent de la zone euro (plan B), afin de pouvoir mener une politique authentiquement de gauche, nécessitant pour l’État de battre monnaie, d’être libéré de la règle d’or budgétaire et de renégocier en profondeur le remboursement de la dette publique 9. Nous pouvons convenir du fait que les négociations européennes auraient davantage de chances d’aboutir victorieusement en cas de soutien massif de la population française, pouvant se traduire par des grèves et des manifestations, rendant plus crédible la sortie effective de l’UE dans l’hypothèse d’une impasse.

Surgit alors le souvenir de la parodie de négociations entre l’UE et le gouvernement de Tsipras, qui avait finalement abouti à la signature d’un nouveau mémorandum imposant à l’État grec la continuation de mesures d’austérité. Mais la France n’est pas la Grèce, et la menace de sortie d’un Mélenchon agiterait le spectre d’un effondrement de la zone euro, contraignant ses adversaires à un choix compliqué : sauvegarder l’exigence néolibérale au niveau européen ou privilégier la stabilité, voire la survie, de la zone euro.

Et si les négociations venaient à échouer, une participation populaire active de masse serait bien entendu la bienvenue pour pousser le gouvernement à la sortie de l’UE et vers des réformes structurelles de gauche 10. De la volte-face de Mitterrand en 1983 avec l’adoption du tournant de la rigueur et son refus de sortir du Système monétaire européen (ce qui témoigne, là encore, de l’importance de la question européenne dès lors que l’on examine les conditions de possibilité de transformation sociale par un gouvernement élu), Lordon systématise la nécessité de mouvements sociaux « quasi révolutionnaires » sous peine de capitulation des plus hauts élus, faisant du nombre, autrement dit du peuple soulevé, un acteur indispensable du processus de changement radical de gauche. Le peuple apparaît alors comme essence de la révolution.

Deux exemples permettent de contredire les paroles péremptoires de Lordon selon lesquelles « un gouvernement sans une insurrection à caractère quasi révolutionnaire derrière n’a aucune chance en effet. Il n’a aucune chance 11. » – bien que celles-ci aient été prononcées pour le cas de la France et que nos exemples soient extra-européens.

En 2006, à la suite d’importants mouvements sociaux en Équateur, Rafael Correa est élu président de la République. Une fois élu, il entame, sans mouvement social insurrectionnel « quasi révolutionnaire » derrière lui une politique de nationalisations et d’augmentations des investissements publics, permis par une annulation de 40% de la dette publique consécutive à un audit général 12. Si cet exemple ne vise pas à rendre aveuglément confiant vis-à-vis d’élus aux promesses de gauche, les risques de tentatives de coup d’État ou de trahison existant toujours bel et bien, il permet néanmoins d’illustrer qu’il est possible de changer drastiquement de politique sans participation populaire insurrectionnelle : « espérer le meilleur et se préparer au pire, c’est la règle 13 ».

En remontant un peu plus loin et en nous référant à l’expérience – dont la fin tragique, convenons-en, a hypothéqué la mémoire hors du Chili – de gouvernement de L’Unité Populaire (1970-73), il apparaît que l’opposition victoire électorale/lutte sociale (ou insurrection) est à complexifier. Si Allende a été élu, en septembre 1970, dans un contexte de forte politisation, du moins faut-il convenir que sa victoire (pourtant minoritaire, puisque le socialiste a obtenu environ 35 % des voix) a intensifié les luttes ouvrières et paysannes. L’expérience de radicalisation et de mise en place démocratique d’une « voie chilienne au socialisme » témoigne de la possibilité que la transformation du cadre institutionnel encourage des occupations de terre, d’usines, et de reprise en main de la production par les travailleurs 14.

« Le communisme ou le désastre » ? Une alternative limitée et abstraite

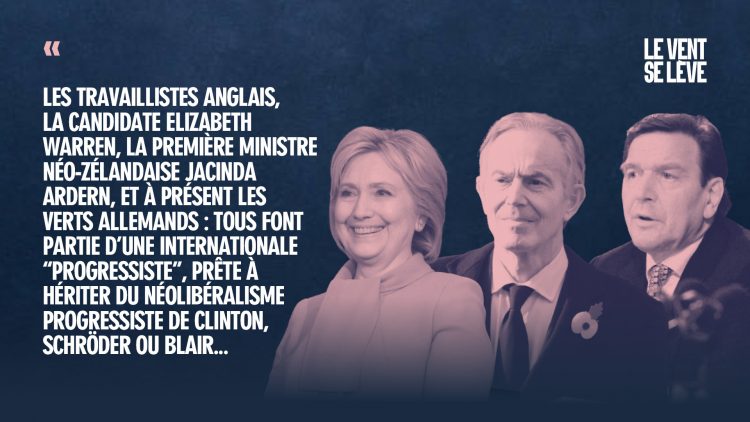

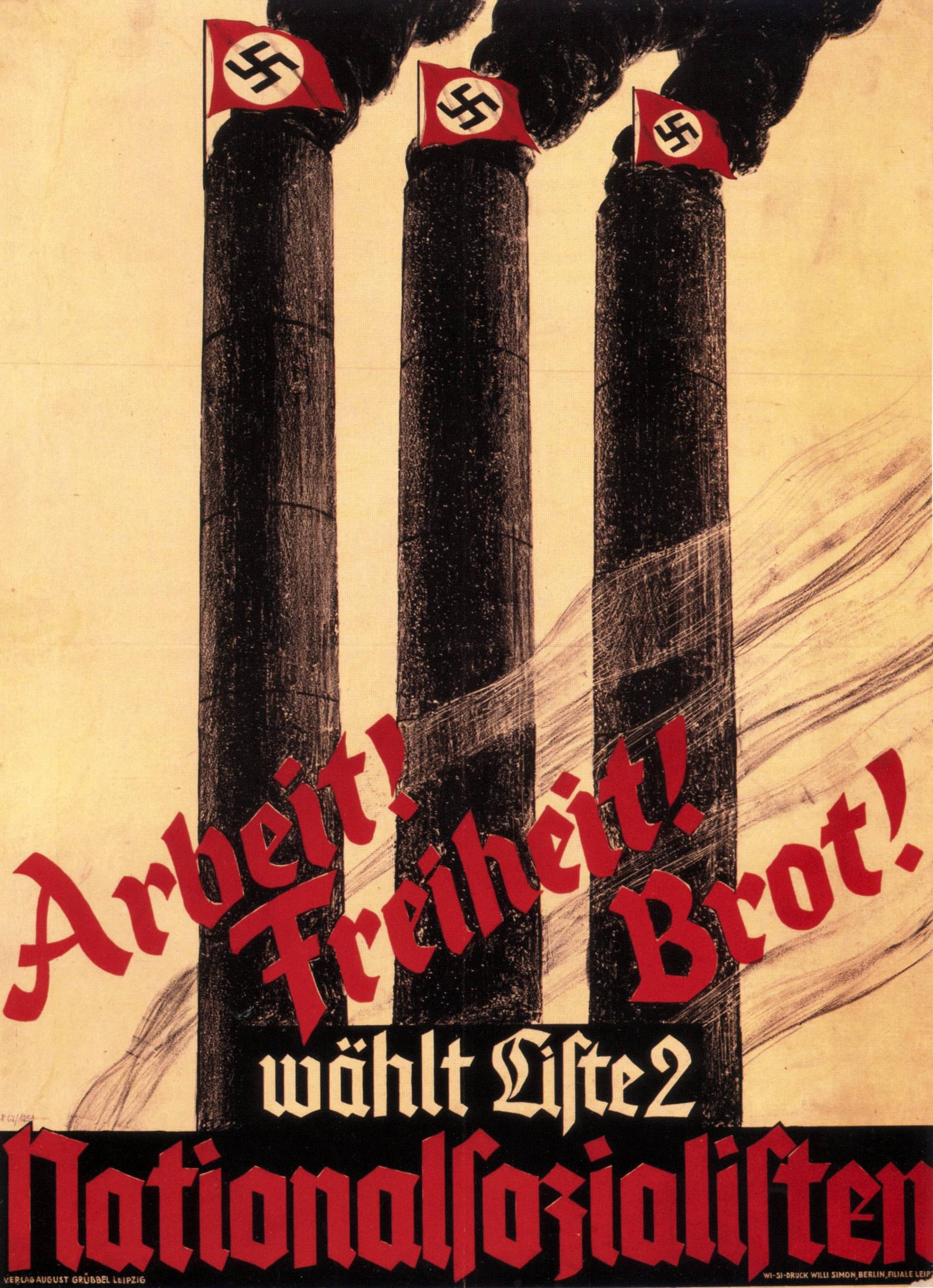

À la lecture du dernier ouvrage de Lordon, Figures du communisme, les propos de la quatrième de couverture se confirment : « En 40 ans de néolibéralisme, l’espace social-démocrate où se négociaient des « aménagements » dans le capitalisme a été fermé : ne reste plus que l’alternative de l’aggravation ou du renversement ».

Du tristement célèbre « there is no alternative » (TINA) de Thatcher, Lordon semble répondre par un « there is one alternative », rejoignant le fameux slogan de manifestation : « une seule solution, la révolution ». Mais de quelle révolution s’agit-il ? Lordon parle de renversement, sans en spécifier davantage le degré de radicalité ou les modalités envisageables. L’arrivée au pouvoir par les urnes d’un opposant au néolibéralisme, suivie de la mise en place d’un système hybride de capitalisme régulé, de socialisme d’État et de formes associatives, constituerait-elle par exemple une rupture suffisante à ses yeux ? Un départ de l’UE est-il une condition nécessaire ? À cette seconde interrogation, Lordon répond sans ambiguïté par l’affirmative.

Invité au sommet internationaliste pour un plan B en Europe tenu les 23 et 24 janvier 2016, Lordon considère que « le plan B n’a pas d’autre sens que d’être le porteur historique de cette différence et au point où nous en sommes, disons-le avec emphase, le seul restaurateur possible de la démocratie 15. » Pour Lordon, le plan A est donc voué à l’échec. Il n’existe aucune possibilité raisonnable pour un gouvernement à la volonté de gauche véritable d’obtenir la renégociation des traités européens – on retrouve là l’idée d’alternative impossible entre aggravation et rupture. L’essence de l’UE serait néolibérale, tandis que celle du capitalisme serait la détérioration des conditions de vie des classes subalternes. Lordon résume sa pensée de la manière dichotomique suivante : « le communisme ou le désastre 16 . »

Cette formule, pour être percutante, n’en est pas moins éminemment problématique, Lordon transformant sa volonté (rupture communiste) en nécessité et unique voie divergente. Au niveau environnemental, cette alternative simplifiée pourrait se justifier bien davantage qu’au niveau social de moyen terme. Lorsque Lordon affirme que « le capitalisme menace de détruire l’humanité 17 », il serait plus juste d’ajouter l’adjectif néolibéral au capitalisme en question. Cette réserve ne traduit pas de notre part une tentative de laver le capitalisme de ses péchés, au détriment d’une version néolibérale diabolisée et présentée comme seule responsable, car le capitalisme par ses tendances internes de recherche effrénée de plus-value porte en lui la variante particulièrement agressive du néolibéralisme. Toutefois, l’usage dans le rejet viscéral du terme de capitalisme chez Lordon nous semble révélateur de sa tendance à la dualisation des possibles : le capitalisme se métamorphose en incarnation du Mal, il implique une nécessaire purification dans une rupture totale qui prend sous la plume de Lordon le beau nom de communisme, balayant toute réflexion stratégique sur le degré et les modalités de rupture. Il semble alors interdit de penser des situations intermédiaires, de transition, où un capitalisme régulé et limité côtoierait d’autres modes de production, selon un équilibre fonction des contextes et des conjonctures spécifiques, correspondant historiquement au socialisme (Lénine lui-même ayant largement participé à instaurer la nouvelle politique économique, la NEP, modèle d’équilibre entre propriété d’État et capitalisme contrôlé).

Quels sont les éléments autorisant Lordon à réduire si considérablement le spectre des devenirs politiques ? S’il est indéniable que les auto-proclamés sociaux-démocrates, Hollande, Blair, ou encore Obama, ont opté pour la voie néolibérale, Lordon va beaucoup plus loin en tranchant pour une impossibilité sociale-démocrate générale. Ce jugement peut se comprendre pour la situation européenne, les traités imposant à ses membres de très lourdes contraintes qui obligent une possibilité sociale-démocrate nationale crédible à se positionner clairement sur la question européenne, affirmant la possibilité de rupture – à défaut d’être révolutionnaire – constituée par une sortie des traités européens en vigueur, leur respect réduisant drastiquement la marge de manœuvre en politique économique, y compris pour un authentique compromis social-démocrate.

Mais hors Union européenne, l’absence de carcan juridique supranational aussi puissant dans les démocraties électives autorise-t-il à penser, sans lui être nécessairement favorable, une possible voie sociale-démocrate de compromis sans rupture, bénéficiant davantage aux travailleurs et travailleuses (aux dépens des capitalistes) que l’ère néolibérale ?

La politique menée en Argentine depuis un peu plus d’un an et l’élection à la Présidence de la République du péroniste Alberto Fernández fournit un exemple très intéressant, car complexe, sur la question. En parallèle de réformes qu’on pourrait véritablement qualifier de sociales-démocrates (augmentation du salaire minimum et des impôts pour les plus riches, plan de lutte contre la faim, légalisation de l’avortement, etc.), Fernández a entrepris un combat judiciaire avec le FMI visant à restructurer à la baisse la dette publique argentine, sans pour autant avoir rompu avec le système capitaliste, trouvant ainsi un équilibre précaire entre la lutte et la continuité relationnelle 18.

Finalement, avec son alternative empirement/rupture, Lordon nous semble contribuer, sans nul doute à son corps défendant, à déresponsabiliser les dirigeants successifs optant pour un durcissement néolibéral et une violente stratégie offensive – y compris au sein de l’UE, les traités n’impliquant pas à eux seuls une irrésistible aggravation. Sans rupture, une stagnation, voire une amélioration plus ou moins importante des conditions de vie et de travail des masses laborieuses, même si de plus en plus rarement effectives, ne peuvent donc pas être exclues a priori.

Un renversement sans victoire électorale ?

Après ces réserves quant à l’unicité de l’alternative face à la casse actuelle, examinons les conditions de possibilité de différents devenirs non électoraux de conduire à la rupture. Si dans Vivre sans ? Lordon discute l’option électorale et institutionnelle – qu’il a l’honnêteté de ne pas disqualifier d’emblée et qu’il tente de penser dans sa réalisabilité –, il n’essaie pas d’évaluer les chances de succès de divers moyens d’action contestataire dépourvus d’un succès électoral, notamment le couple grèves-manifestations.

Loin d’être inutiles, pouvant sur certains points infléchir, ou à minima ralentir la politique de démolition néolibérale, et exerçant des effets parfois puissants sur les structures mentales de larges parties de la population, les grèves et les manifestations, binôme dominant classique de la lutte, sont souvent pensées et ressenties par les militants de gauche comme le cauchemar des capitalistes et des gouvernants. Mais chaque gréviste perdant son salaire journalier, il apparaît plus facile pour un riche capitaliste de faire le dos rond pendant le blocage de la production que pour ses salariés de tenir matériellement sur la durée sans entrée d’argent. Reste alors l’argument selon lequel les grèves permettent et favorisent les manifestations.

Mais de façon analogue au capitaliste qui attend la fin de la grève par découragement, voire épuisement de ses participants, tout gouvernement confronté à des manifestations plus ou moins puissantes peut jouer la montre et ne rien concéder s’il ne craint pas un élargissement et une radicalisation du mouvement. On a pu observer avec les Gilets jaunes les avantages des manifestations sauvages et du « vandalisme » sur les manifestations légales et encadrées quant au rapport de forces avec les dominants : de nombreuses personnes influentes ont, sous le coup de la peur au début du mouvement, tenté de presser le gouvernement à lâcher du lest. Mais l’absence de perspective d’élargissement, notamment de grèves reconductibles, a rapidement conduit au remplacement d’une ritualisation par une autre, des manifestations traditionnelles à un rendez-vous hebdomadaire ne nécessitant pas de se mettre en grève. Et toute ritualisation implique une capacité d’anticipation et donc un plus grand contrôle pour les adversaires.

Davantage, même dans l’hypothèse très optimiste d’une grève générale et de manifestations puissantes, le gouvernement, suivant l’exemple de De Gaulle en mai 68, pourrait toujours organiser de nouvelles élections, la nécessité d’une victoire électorale pour une rupture politique effective pérenne demeurant intacte. En définitive, à la fin d’un mouvement de grèves et de manifestations, le pouvoir économique réside toujours dans les griffes des capitalistes et de l’État, tandis que ce dernier détient le pouvoir politique macroscopique en dernière instance (face à une organisation supranationale comme l’UE).

Insurrections, blocages, occupations et réquisition des outils de travail apparaissent comme des armes potentiellement plus dangereuses pour l’ordre néolibéral, entraînant les dirigeants étatiques à réagir immédiatement et brutalement face à ces phénomènes en envoyant la police, et si nécessaire l’armée. On pourrait néanmoins arguer de la possibilité, en cas d’insurrection populaire massive, d’une scission au sein des appareils répressifs d’État, pouvant conduire à une situation de guerre civile. Mais avec plus de 75% de participation aux élections présidentielles, quelle est la probabilité, même sous un gouvernement autoritaire, de voir se soulever une partie importante de la population jusqu’à un point de véritable conflit militaire ? Car même si l’acte de voter n’implique pas mécaniquement une impossibilité ultérieure de mise en danger insurrectionnelle, il semble tendanciellement traduire une confiance relative dans les mécanismes démocratiques institutionnels qui paraît devoir limiter les chances de radicalité massive extraordinaire. De plus, même en admettant qu’une telle configuration advienne, le vote des militaires et des policiers – dont les suffrages se portent massivement sur la droite et l’extrême-droite 19 – semble rendre l’hypothèse de scission peu plausible, ou du moins hautement incertaine, compliquant grandement la réalisation de toute issue victorieuse d’un tel processus.

Certes, les institutions nationales, et par conséquent les moments électoraux les plus déterminants sur le niveau étatique, en tant que niveau dialoguant avec de puissants acteurs de l’ordre néolibéral, engendreraient à n’en pas douter une très vive réaction agressive, y compris au sein même de l’appareil d’État. Néanmoins, hors changement électoral et prise du pouvoir politique d’État, la réaction face à un puissant mouvement social révolutionnaire serait alors dirigée à la fois par ce fameux « système » et par le terrible appareil répressif d’État emmené par un gouvernement et une haute administration acquis à l’idéologie néolibérale.

En un sens, la pensée de Lordon qui semble poser un primat de l’insurrection (condition nécessaire mais pas forcément suffisante) sur la voie électorale contourne le problème central de la gauche actuelle ; de la même manière que l’action gouvernementale de Jean-Luc Mélenchon, s’il l’avait remporté en 2017, aurait été entravée par son faible score au premier tour (moins de 20 % des voix), toute insurrection, dans le même contexte, serait vouée à l’échec. L’enjeu politique premier demeure de savoir comment rendre possible – ou désirable – une transformation sociale radicale, qui implique directement l’intelligence collective. L’espoir placé dans la candidature de Mélenchon ne résulte donc pas d’un fanatisme aveugle. Il n’est après tout pas absurde, une fois constatée l’absence totale de mouvement social vigoureux – chose qui ne laissera pas de nous étonner, dans un contexte de restriction des libertés et de généralisation d’un système de surveillance policier –, de penser que l’élection de 2022 puisse offrir un débouché aux nombreuses colères que fait naître le gouvernement autoritaire et destructeur d’Emmanuel Macron et de les unir dans un espace de délibération commun.

Cet article, s’il vise à penser l’importance du phénomène électoral national, ne doit pas servir pour autant de prétexte à une attente et une préparation exclusives des prochaines grandes échéances en la matière, une année constituant une période beaucoup trop importante pour cette tâche. On rejoindra donc finalement Lordon sur un point : la meilleure façon de terminer le règne du macronisme, et par la même occasion de préparer les élections à venir, réside sans conteste dans la lutte.

Notes :

1 En atteste tout particulièrement le discours d’ouverture du mouvement Nuit debout le soir du 31 mars 2016 place de la République qui lui avait été confié , l’annonce de ses articles en “Une” du Monde diplomatique, ou encore l’audience des vidéos youtube dans lesquelles il est le principal, ou l’un des principaux intervenants, comme par exemple cette vidéo récente du Média recevant Lordon à propos de la sortie de son dernier ouvrage Figures du communisme (Paris, La Fabrique, 5 mars 2021) et qui, alors que je finis cet article, avait en un peu plus de 2 semaines (publiée le 18 mars 2021) récolté près de 200 000 vues : “Face au désastre qui vient : le communisme désirable. Frédéric Lordon”, Julien Théry : https://www.youtube.com/watch?v=sBLwC6BQX-s

2 Frédéric Lordon, Vivre sans ?, Institutions, police, travail, argent…, conversation avec Félix Boggio Ewanjé-Epée, Paris, La Fabrique, 2019, pp. 169-170. Pour une critique de Frédéric Lordon divergeant de la nôtre, voir Benoît Bohy-Bunel, “Critique de Vivre sans, de Frédéric Lordon”, RUSCA, 11, 2020 : https://doi.org/10.34745/numerev_045

3 Lordon mentionne par exemple une des dernières tentatives d’inflexion de la politique néolibérale, celle d’Alexis Tsipras et de Syriza dont on connaît hélas le résultat. Dans Figures du communisme, Lordon revient dans un chapitre sur l’expérience chilienne menée par Allende et sur “la voie démocratique vers le socialisme” pour considérer que “les expériences politiques passées s’ajoutent donc aux expériences de pensée présentes pour nous permettre de mesurer ce qu’il est permis d’espérer des procédures électorales dans le capitalisme quand c’est le capitalisme qui doit être mis en cause : rien.” Frédéric Lordon, Figures du communisme, op. cit., p. 187.

4 Frédéric Lordon, Vivre sans ?, op. cit., pp. 187-188.

5 Au cours d’un passage dans l’émission “Là-bas si j’y suis” sur le thème “Soutenir Mélenchon ?” (27 janvier 2017), à la remarque du journaliste Daniel Mermet “Je trouve un Lordon un petit peu moins radical que d’habitude” concernant son soutien à la candidature de Mélenchon, Lordon répond immédiatement “Non non, ne t’en fais pas, je suis toujours aussi méfiant et cependant je maintiens ce que j’ai dit tout à l’heure. Je pense que pour la première fois nous avons une différence significative qui est émise, qui a pris sa place dans l’offre politique et que l’on ne peut pas complètement faire l’impasse dessus. Alors, ne pas faire l’impasse, ça ne veut pas dire se rendre avec armes et bagages. Moi j’ai pas le goût du ralliement inconditionnel, tu comprends ? Et alors particulièrement en l’occurrence.” https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/frederic-lordon-soutenir-melenchon, 13’30. Retranscription de l’entretien : https://blogs.mediapart.fr/edition/actualite-et-verites-de-la-campagne-de-la-france-insoumise/article/280117/frederic-lordon-soutenir-melenchon

6 Publié sur son blog du Monde diplomatique, “La pompe à phynance” (lancé le 22 avril 2008) le 19 avril 2017, 4 jours avant le premier tour des présidentielles et joliment intitulé “Les fenêtres de l’histoire” : https://blog.mondediplo.net/2017-04-19-Les-fenetres-de-l-histoire

7 Frédéric Lordon, Vivre sans ?, op. cit., pp. 178-180.

8 Cet entretien a été réalisé pour le site Hors-Série, Judith Bernard recevant Lordon le 19 octobre 2019 à l’occasion de la publication de Vivre sans ? (on peut noter qu’elle l’a accueilli dans ce cadre à la sortie de nombre de ses ouvrages) : https://www.hors-serie.net/Dans-le-Texte/2019-10-19/Vivre-sans–id375. Pour la version gratuite d’un court extrait de cette intervention : “Lordon, Mélenchon et la révolution”, https://www.youtube.com/watch?v=HSeHjpAI4ko

9 On renvoie à la nouvelle version du programme L’Avenir en commun, qui reprend sur ce point les principales idées de 2017 : https://noussommespour.fr/wp-content/uploads/2020/11/AEC-novembre-2020.pdf

“Le plan A, c’est la sortie concertée des traités européens par l’abandon des règles existantes pour tous les pays qui le souhaitent et la négociation d’autres règles.Le plan B, c’est la sortie des traités européens unilatérale par la France pour proposer d’autres coopérations. L’UE, on la change ou on la quitte.”, p. 61 du programme.

Un article de LCI du 20 avril 2017 (Justine Faure, “Plan A, plan B : que propose Jean-Luc Mélenchon pour l’Europe ?”, LCI, 20/04/2017 : https://www.lci.fr/elections/presidentielle-2017-1er-tour-plan-a-plan-b-que-propose-jean-luc-melenchon-a-rome-pour-l-europe-2028757.html) résume le plan de Mélenchon de la manière suivante : “Le plan A de Jean-Luc Mélenchon comporte la fin de l’indépendance de la Banque centrale européenne, l’arrêt de la libéralisation des services publics, la mise en place d’un protectionnisme solidaire, une harmonisation sociale et fiscale au niveau européen. Le plan B, consécutif à un “Frexit”, proposerait de stopper la contribution de la France au budget de l’Union européenne, de réquisitionner la Banque de France pour reprendre le contrôle de la politique du crédit et de la régulation bancaire, ou encore de mettre en place un contrôle des capitaux et des marchandises aux frontières nationales.” L’article poursuit en citant Mélenchon : “notre programme n’est pas compatible avec les règles des traités européens qui imposent l’austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. Pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux traités dès notre arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français.”

10 Dans Vivre sans ?, Lordon estime que “le nombre écrasant, c’est aussi, peut-être surtout, la condition pour que cette “dictature du prolétariat” ne dégénère pas en guerre civile, donc à terme en dictature tout court. Plus le nombre est grand, plus les dominants déposés sentent qu’ils sont maintenant numériquement et symboliquement dominés. Il y a des disproportions quantitatives qui désamorcent d’emblée toute tentative d’aller à la guerre, qui font comprendre “en face” que cette guerre est sans objet parce qu’elle est déjà perdue.”Frédéric Lordon, Vivre sans ?, op. cit., p. 188.

11 “Lordon, Mélenchon et la révolution”, https://www.youtube.com/watch?v=HSeHjpAI4ko

12 Voir par exemple “L’Équateur prospère va réélire le chaviste Rafael Correa à la présidence” (15 février 2013) : http://www.latinreporters.com/equateurpol15022013ib.html

13 Fernando Pessoa, En bref, Paris, Christian Bourgois, 2004.

14 Il n’y a qu’à voir le film de Chris Marker, « Le fond de l’air est rouge » (1977), dans lequel on voit Allende inciter les ouvriers d’une usine à aller plus loin dans l’autogestion, pour comprendre que la dialectique entre représentants et représentés ne peut se laisser enfermer dans une logique bottom-up réductrice quant aux processus de radicalisation de gauche. Pour un aperçu général de la période Allende, on renvoie à Alain Joxe, Le Chili sous Allende, Paris, Gallimard, 1974.

15 Lordon au plan B (23 janvier 2016) : https://www.youtube.com/watch?v=l23ZRvNL1f4, 13’22.

16 Face au désastre qui vient… : https://www.youtube.com/watch?v=sBLwC6BQX-s, 25’30.

17 Face au désastre qui vient… : https://www.youtube.com/watch?v=sBLwC6BQX-s, 24’33.

18 Rosa Moussaoui, “Dette de l’Argentine : le président Alberto Fernandez aux prises avec le FMI”, humanite.fr, 03/03/2021 : https://www.humanite.fr/dette-de-largentine-le-president-alberto-fernandez-aux-prises-avec-le-fmi-700837

19 Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, “Pour qui votent les casernes ?”, Fondation Jean Jaurès, 15/07/2019 https://jean-jaures.org/nos-productions/pour-qui-votent-les-casernes ; étude Cevipof de Sciences Po : https://www.maire-info.com/upload/files/etudecevipof.pdf