Avec la fonte des glaces, les grandes puissances, États-Unis, Chine et Russie en tête, investissent de plus en plus le Grand Nord. La disparition de la banquise offre en effet l’opportunité d’exploiter de nombreux gisements d’hydrocarbures et de terres rares et de développer le trafic maritime. Mais l’intérêt pour la région n’est pas qu’économique : alors que la Chine affirme sa puissance et qu’une nouvelle guerre froide émerge entre la Russie et les Etats-Unis, l’Arctique se remilitarise. Article de l’économiste James Meadway, originellement publié par Novara Media, traduit par Jean-Yves Cotté et édité par William Bouchardon.

L’onde de choc de l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est propagée dans le monde entier, des frontières de l’Oural jusqu’au point le plus septentrional du globe. Début mars, pour la première fois depuis sa création, les travaux du Conseil de l’Arctique – un forum fondé en 1996 par les huit pays dont une partie du territoire se trouve dans le cercle arctique (Canada, Danemark, Islande, Finlande, Norvège, États-Unis, Suède et Russie) – ont été suspendus.

Invoquant le fait que la Russie assure pendant deux ans la présidence tournante, les sept autres membres ont condamné la « violation des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale » par cette dernière et mis le Conseil en pause en suspendant provisoirement ses activités. Le représentant de la Russie au Conseil a riposté en dénonçant les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, compromettant ainsi « la coopération dans les hautes latitudes ».

Bien qu’il se soit élargi depuis sa fondation en conférant le statut d’observateur à des pays « proches de l’Arctique », tels le Royaume-Uni et la Chine, le Conseil avait en vingt-six ans d’existence évité de s’impliquer dans des conflits entre pays membres. La déclaration d’Ottawa relative à la création du Conseil interdit en effet expressément de se saisir des questions d’ordre militaire et, pendant un quart de siècle, ce consensus a été maintenu, le Conseil se concentrant sur les questions civiles et scientifiques. Cependant, alors que la crise climatique s’accélère, l’équilibre politique au sein du Conseil – véritable microcosme des conflits liés aux ressources et des litiges territoriaux que la dégradation de l’environnement entraîne à l’échelle mondiale – se désagrège.

Sous la banquise, des sous-sols convoités

Bien que la guerre en Ukraine a entraîné un niveau de confrontation inédit depuis la Guerre froide entre l’Occident et la Russie, cette suspension des travaux du Conseil de l’Arctique s’explique aussi par d’autres enjeux liés à la fonte de la banquise arctique. Cette dernière s’accélère : en été, la couche de glace ne représente plus que 20 % de ce qu’elle était dans les années 1970. Ce dérèglement climatique crée trois sources de compétition interétatique potentielles, menaçant la fragile coopération qui régissait les relations dans le cercle arctique.

Premièrement, la fonte des glaces met au jour de nouvelles sources de matières premières. Ces dernières années, la prospection pétrolière et gazière et les projets d’exploitation minière se sont rapidement multipliés – 599 projets ont déjà vu le jour ou sont en chantier – et la production pétrolière et gazière devrait croître de 20 % dans les cinq prochaines années. Les banques occidentales, dont on estime qu’elles auraient contribué au financement de projets liés au carbone arctique à hauteur de 314 milliards de dollars, ainsi que les grandes compagnies pétrolières, comme la française Total Energies et l’américaine ConocoPhillips, investissent dans la région aux côtés d’entreprises publiques ou soutenues des états, tels la China National Petroleum Company ou le Fonds de la Route de la soie, un fonds souverain chinois. Total Energies s’est par exemple engagée avec la société russe Novatek et des investisseurs soutenus par l’État chinois dans Yamal LNG et Arctic LNG 2, deux sites géants de gaz naturel liquéfié (GNL) qui devraient être mis en service au cours des prochaines années.

Selon le Wall Street Journal, le sous-sol du cercle arctique recèlerait mille milliards de dollars de terres rares.

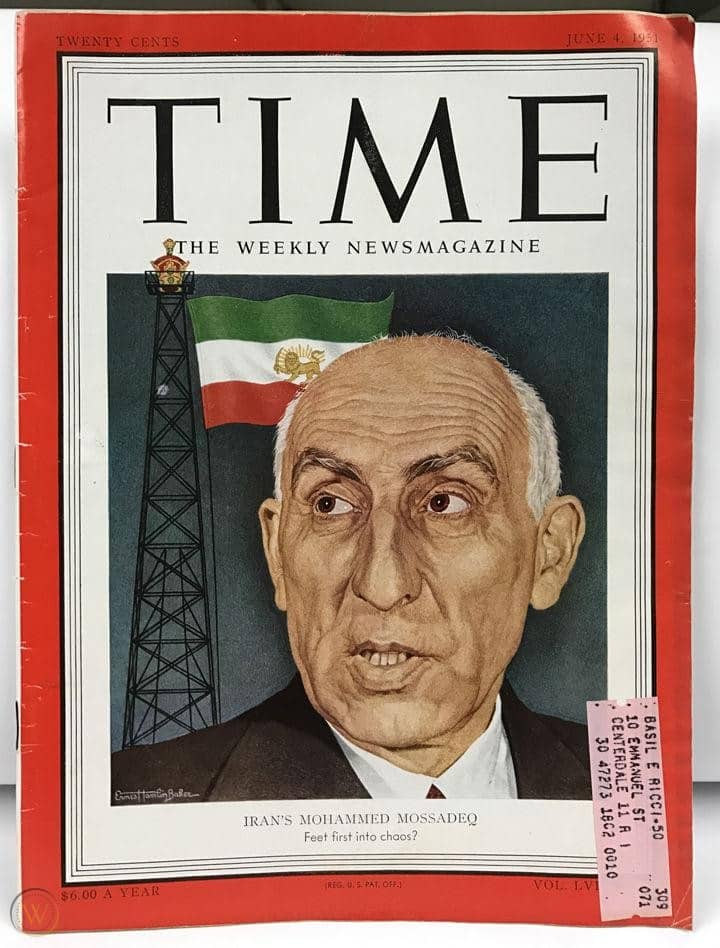

Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, le sous-sol du cercle arctique recèlerait mille milliards de dollars de terres rares. Paradoxalement, l’intensification des efforts de décarbonation rend ces gisements potentiels de plus en plus précieux. On estime ainsi que le Groenland possèderait un quart des réserves mondiales de terres rares, indispensables aux véhicules électriques et aux éoliennes. La transition mondiale en faveur des énergies renouvelables exacerbe en effet la lutte pour découvrir de nouvelles sources de terres rares. Les pays occidentaux sont particulièrement demandeurs de nouvelles sources d’approvisionnement, étant donné que la Chine contrôle actuellement 70 % des gisements connus. Parallèlement, Inuit Ataqatigiit (IA), un parti de gauche indépendantiste, a été élu à la tête du Groenland l’an dernier après avoir fait campagne contre les projets miniers. L’extraction d’uranium a depuis été interdite et le moratoire illimité sur la prospection pétrolière et gazière dans les eaux groenlandaises a été reconduit. Alors que la demande continue à croître, les pressions s’exerçant sur ce gouvernement devraient être de plus en plus fortes dans les années à venir.

De nouvelles routes commerciales

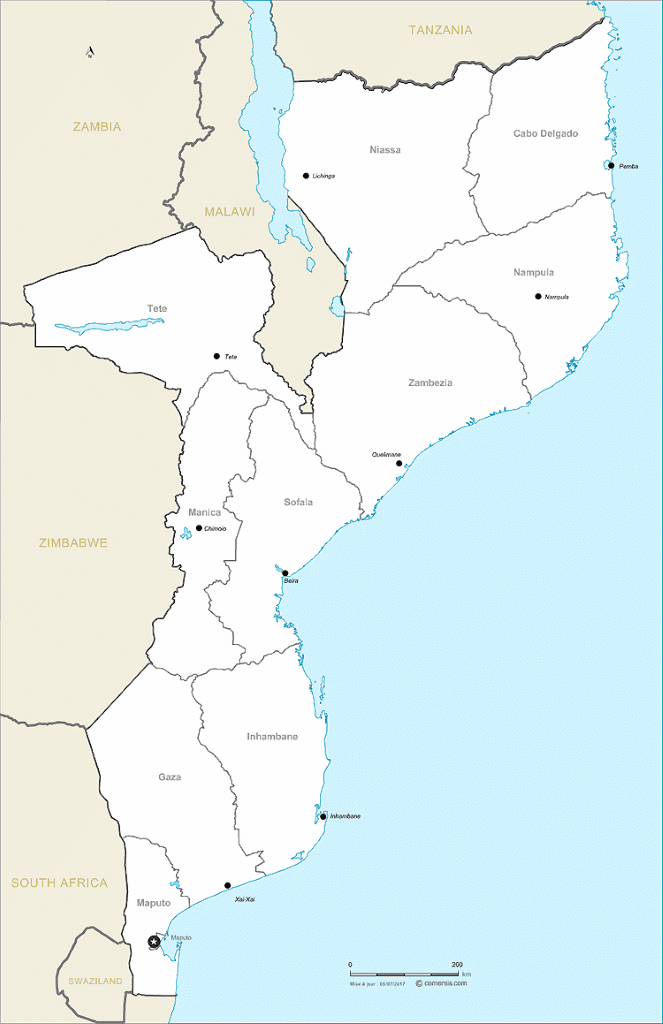

Deuxièmement, la diminution de la banquise arctique a permis d’ouvrir des routes maritimes autrefois impraticables la majeure partie de l’année. D’une part, la route maritime du Nord relie d’Est en Ouest les détroits de Behring et de Kara, longeant sur 4000 kilomètres la côte la plus septentrionale de la Russie. D’autre part, le passage du Nord-Ouest serpente entre le Canada et l’Alaska. Avec la fonte de la banquise arctique, ces étendues océaniques deviennent autant de voies de navigation rentables.

Selon d’anciennes prévisions, les routes arctiques ne devaient pas devenir commercialement viables avant 2040. Mais la fonte des glaces plus rapide que prévu, alliée à la compétition internationale, pousse à les utiliser sans plus attendre. Les volumes de fret empruntant la route maritime du Nord atteignent des records, le trafic ayant été multiplié par 15 au cours de la dernière décennie, l’essentiel du trafic étant composé de méthaniers transportant du GNL, dont la demande ne cesse d’augmenter. Il y a cinq ans à peine, la navigation était pratiquement impossible pendant les mois d’hiver. L’hiver dernier, 20 navires par jour en moyenne ont emprunté cette route. Parallèlement, la première traversée du passage du Nord-Ouest en hiver sans l’aide d’un brise-glace a été réalisée en 2020 par un bateau norvégien, réduisant de 3000 miles nautiques le trajet entre la Corée du Sud et la France.

Malgré le défi climatique, l’appel à faire transiter le transport maritime par le toit du monde est donc de plus en plus fort. Il y a une dizaine d’années, Vladimir Poutine le rappelait déjà : « La route la plus courte entre les plus grands marchés d’Europe et la région Asie-Pacifique passe par l’Arctique. » La route par le toit du monde entre, mettons, l’Asie de l’Est et l’Europe est bien plus courte que la route actuelle par le canal de Suez : environ 3000 miles nautiques et 10 à 15 jours de moins. Un raccourci qui pourrait générer d’énormes économies, estimées entre 60 et 120 milliards de dollars par an rien que pour la Chine.

L’intérêt de la Chine pour ces nouvelles routes commerciales est d’ailleurs manifeste. Actuellement, 80 % des importations de pétrole de l’Empire du milieu transitent par le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l’Indonésie, véritable goulet d’étranglement que pourrait bloquer une puissance ennemie. Ses exportations vers l’Europe doivent quant à elles emprunter le canal de Suez, dont le blocage par l’Ever Given l’an dernier a été à la source d’un chaos économique. Les exportations chinoises vers l’Amérique du Nord passent quant à elles par le canal de Panama, qui est un fidèle allié des Etats-Unis.

Outre le commerce maritime, la Chine s’emploie depuis plusieurs années à accroître discrètement sa présence dans l’Arctique en associant investissements directs et diplomatie.

C’est pour surmonter de tels obstacles que la Chine a décidé d’investir massivement dans ce qu’elle appelle les nouvelles routes de la soie, un ensemble gigantesque de nouveaux investissements routiers et ferroviaires qui se déploie à travers l’Asie et en Europe. La perspective d’une nouvelle route maritime, cependant, ne se refuse pas. Les économies sont phénoménales et la Chine s’emploie déjà activement à les promouvoir en fournissant des itinéraires détaillés aux armateurs. En 2018, sa politique arctique évoquait ainsi le développement d’une nouvelle « route polaire de la soie » par le Grand Nord, et décrivait la Chine comme un « État proche de l’Arctique ».

Outre le commerce maritime, la Chine s’emploie depuis plusieurs années à accroître discrètement sa présence dans l’Arctique en associant investissements directs et diplomatie. L’Islande, durement touchée par la crise financière de 2008, s’est ainsi tournée vers la Chine pour obtenir une aide économique, devenant en 2013 le premier État européen à signer avec elle un accord de libre-échange. La Chine finance désormais des recherches dans les universités de Reykjavik et les investisseurs chinois ont entamé des pourparlers pour deux nouveaux ports en eau profonde sur l’île, destinés au transbordement au large des nouvelles voies maritimes arctiques.

Sur le plan diplomatique, la Chine a été admise comme observateur au Conseil de l’Arctique 2013. Elle a également construit de nouveaux brise-glaces et commandé des patrouilleurs « renforcés pour les glaces». Mais cette puissance inquiète de plus en plus. Les intérêts chinois croissants au Groenland ont amené le Danemark à exprimer officiellement son inquiétude, tandis que la Russie – même si elle coopère avec la Chine pour l’exploitation de gisements de gaz arctiques, en particulier la raffinerie de gaz naturel liquéfié Yamal sur la côte sibérienne – s’est fermement opposée à l’utilisation de brise-glaces étrangers le long de la route maritime du Nord (bien que la déclaration conjointe des deux pays en février les engagent à « intensifier la coopération pratique pour le développement durable de l’Arctique »). La Lituanie a elle ajourné les investissements chinois dans le port de Klaipeda, porte d’entrée du passage du Nord-Est, arguant de son appartenance à l’OTAN et d’un prétendu danger pour sa sécurité nationale.

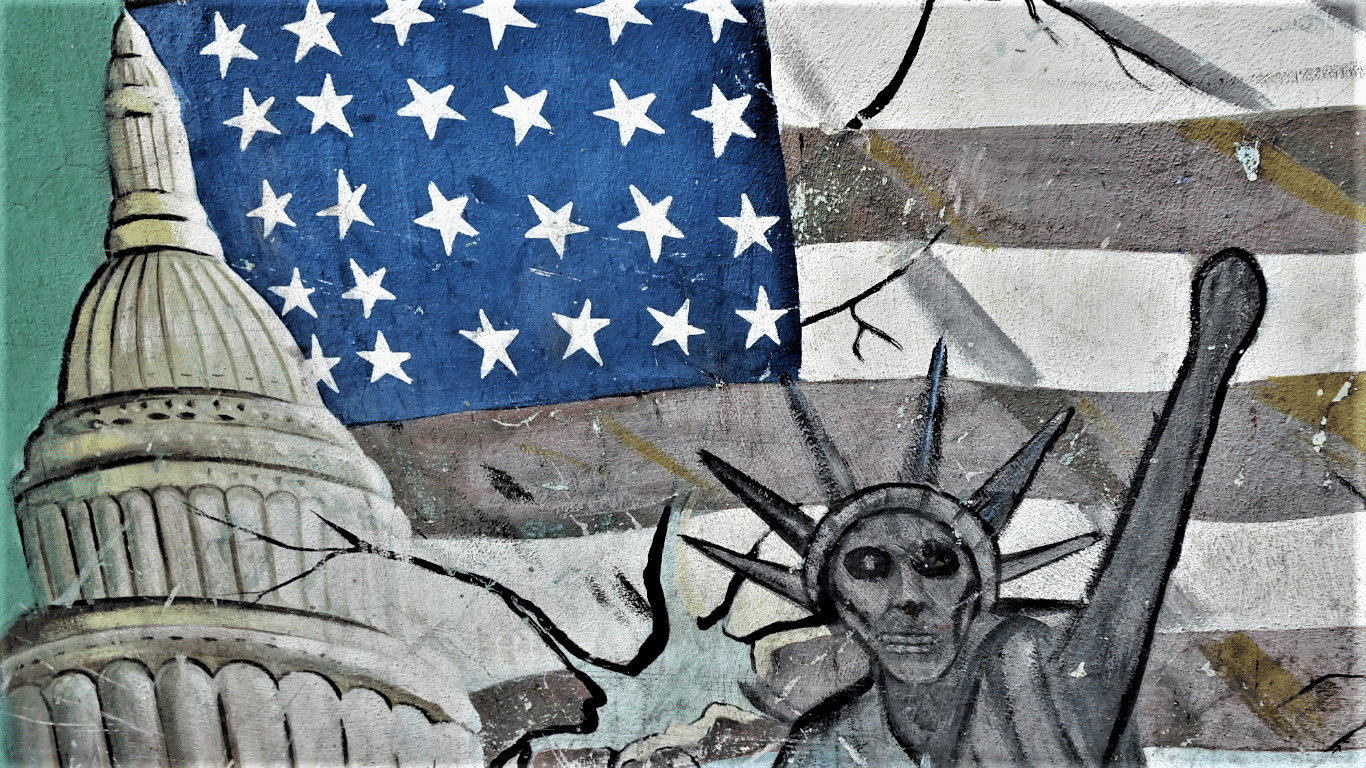

Comme l’a illustré la crise de Suez en 1956 (où la France et le Royaume-Uni tentèrent de bloquer la nationalisation du canal par Nasser, ndlr), le contrôle d’une route commerciale est déterminant dans une économie capitaliste mondialisée. Et, comme pour le canal de Suez, la course à la puissance donne lieu à une présence militaire croissante lourde de menaces.

Branle-bas de combat

La troisième et dernière source de conflit potentielle découle également de la position géographique privilégiée de l’Arctique. La militarisation de l’Arctique, situé à la distance la plus courte possible entre les deux principales masses continentales du globe, est depuis longtemps une réalité. Les postes d’écoute de Skalgard (Norvège) et de Keflavik (Islande), établis pendant la guerre froide pour surveiller les mouvements de la flotte sous-marine soviétique, et par la suite russe, de la mer de Barents, témoignent de l’intérêt stratégique du grand Nord. Avec la montée des tensions entre Washington et Moscou ces dernières années, la région est de plus en plus réinvestie par la Russie et les États-Unis sur le plan militaire.

La Russie a ainsi rouvert 50 postes militaires datant de la guerre froide situés sur son territoire arctique, comprenant 13 bases aériennes et 10 stations radar. Elle a également testé des missiles de croisière hypersoniques et des drones sous-marins à propulsion nucléaire destinés à l’Arctique, conduisant le Pentagone à exprimer officiellement son inquiétude au sujet de sa « voie d’approche » des États-Unis par le Nord. Renforcée au cours de la dernière décennie, la Flotte du Nord russe, composée de sous-marins nucléaires, de cuirassés et d’engins de débarquement, ainsi que de brise-glaces et de bâtiments de soutien, forme depuis 2017 la pièce maîtresse de la stratégie arctique de la Russie.

En face, l’OTAN a achevé le mois dernier son exercice semestriel dans l’Arctique norvégien, avec 30 000 soldats engagés, soit le plus grand contingent depuis la fin de la guerre froide. Début avril, Ben Wallace, le secrétaire d’État à la Défense britannique, a quant à lui promis des troupes supplémentaires pour le Grand Nord lors de sa rencontre avec son homologue norvégien. Dans le cadre de la coopération entre les deux États, des sous-marins nucléaires britanniques ont été accueillis dans un port norvégien pour la première fois. Alors que la Norvège est historiquement attachée au principe de neutralité, son armée a pour la première fois participé à l’exercice semestriel Mjollner dans le Grand Nord en mai, aux côtés des forces armées du Danemark, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne. Le Canada accroît lui aussi sa présence militaire dans l’Arctique, notamment par l’achat de deux nouveaux brise-glaces et de 88 avions de chasse.

Malgré la tragédie environnementale monumentale que vit l’Arctique, le système capitaliste continue de remodeler la planète pour ses propres besoins.

La volonté de la Finlande et de la Suède d’intégrer l’OTAN s’inscrit dans le contexte d’une intensification de l’activité militaire dans l’Arctique, leur entrée potentielle faisant de la Russie la dernière nation de la région à ne pas appartenir à l’OTAN. Enfin, la nouvelle stratégie de l’armée américaine dans la région, publiée au début de l’année dernière et baptisée « Dominer à nouveau l’Arctique », propose de «redynamiser » des forces terrestres arctiques qui opéreraient aux côtés de forces navales et aériennes élargies.

Ainsi, malgré la tragédie environnementale monumentale que vit l’Arctique (extinction de masse, destruction de communautés indigènes, perte d’une nature sauvage irremplaçable), le système capitaliste continue de remodeler la planète pour ses propres besoins. De l’« unification du monde par la maladie » à la création d’un système alimentaire fondé sur les monocultures, le capitalisme a en effet toujours remodelé l’environnement qu’il exploite, et n’a jamais cessé de s’adapter à ces évolutions pour poursuivre sa soif de croissance intarissable. Le redécoupage en cours de l’Arctique n’est donc qu’une étape supplémentaire dans un processus séculaire de compétition et d’exploitation. Le capitalisme ne détruira pas le monde, mais il le refaçonnera. Dans un tel contexte, la résistance à ce processus, comme celle organisée par les écosocialistes indigènes au pouvoir au Groenland, devient donc un impératif politique de plus en plus fondamental.