Dirigeante du Mouvement de la Révolution citoyenne (Revolución ciudadana), formation de l’ancien président équatorien Rafael Correa, Luisa González fut candidate à l’élection présidentielle anticipée de 2023. Sa campagne se concentrait sur l’héritage de la période « corréiste », le bilan critique de la présidence de Guillermo Lasso et l’affirmation de la souveraineté équatorienne face aux États-Unis. Bien que favorite et arrivée en tête du premier tour devant le candidat libéral et pro-américain Daniel Noboa, elle s’est inclinée au second avec 48,17% des voix le 15 octobre, au terme d’une période électorale marquée par la disparition dans des circonstances floues de détenus politiques et des menaces de mort reçues en son encontre. Dans cet entretien, elle revient sur la situation politique inquiétante en Équateur, où la judiciarisation du conflit politique fait peser de lourdes menaces sur l’État de droit, et en particulier sur les membres de son mouvement. Elle insiste sur les mécanismes du lawfare qui ont poussé Rafael Correa et d’autres militants de la « Révolution citoyenne » à l’exil, face aux intimidations et à la répression, ainsi que sur l’instrumentalisation de grandes affaires judiciaires médiatisées à des fins politiques. Entretien réalisé par Léo Rosell.

LVSL : Une opération anti-mafia a été lancée en Équateur avec une grande mise en scène télévisuelle. Cette opération semble également viser des fonctionnaires et des personnalités judiciaires, ce que vous dénoncez. Que se passe-t-il en Équateur ?

Luisa González : L’affaire Métastase, qui suscite une attention considérable en Équateur, est centrée sur la lutte contre le crime organisé. D’abord, il est notable que la procureure elle-même a dissous deux unités judiciaires dédiées à la lutte contre le crime organisé, réduisant ainsi les ressources disponibles pour cette lutte.

Un exemple marquant est l’affaire León de Troya, liée au trafic de drogue. Dans cette affaire, des policiers enquêteurs ont été contraints de fuir l’Équateur, apparemment en raison de persécutions politiques, malgré la découverte de liens entre la mafia albanaise et le gouvernement de Guillermo Lasso. La procureure a tardé à agir sur cette affaire et n’a pas suffisamment communiqué sur les résultats de l’enquête.

Le cas Métastase trouve son origine dans l’enquête menée à la suite l’assassinat de Leandro Moreno, dont le téléphone portable a révélé des informations clés. Malgré la possession de ces documents depuis plus d’un an, la procureure n’a pas agi, permettant à des individus impliqués dans l’extorsion, comme Fernando Villavicencio, de se présenter à des postes politiques sans révélation publique des faits.

Dans le contexte de l’affaire Métastase, Wilman Terán, président du Conseil de la Magistrature et membre de l’équipe de la procureure générale ainsi que du président actuel de la Cour, Iván Saquicela, est au centre d’une controverse. Ces derniers l’ont soutenu pour diriger le Conseil de la Magistrature. Lors de l’élection des juges, où il semblait y avoir une tentative de contrôler le processus, des perquisitions ont eu lieu. Wilman Terán a été arrêté, sans possibilité de se défendre librement, contrairement à d’autres personnes arrêtées dans des circonstances similaires mais qui ont été libérées. Cette situation soulève des questions sur les intentions réelles derrière ces actions et la tentative de contrôler le système judiciaire.

Dans cette affaire, un élément crucial est le procès politique intenté contre la procureure générale. En tant que membres de la Revolución Ciudadana, elle nous a contactés et nous a adressé des menaces, nous informant publiquement que si nous continuions le procès politique à son encontre, des mesures de rétorsion seraient prises contre des membres éminents de notre mouvement, notamment Jorge Glas, l’ex-vice-président, et Paola Pabón, notre préfète de Pichincha [principale région de l’Équateur, NDLR]. En effet, la récente demande de localisation et d’arrestation de Jorge Glas, qui a dû chercher refuge à l’ambassade du Mexique, confirme ses intentions.

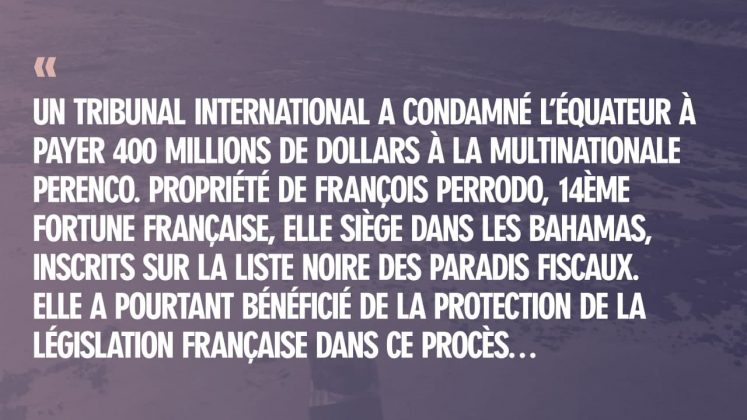

Deux événements politiques majeurs semblent pousser la procureure à créer un écran de fumée. Elle a choisi son moment pour divulguer une enquête vieille d’un an, jusqu’alors non publique. Par ailleurs, elle n’a jamais traité avec la même célérité la plainte de l’ambassadeur des États-Unis concernant l’existence de « narco-généraux ». Malgré nos demandes, cette enquête n’a pas avancé. L’ambassadeur américain, outrepassant son rôle diplomatique, s’est immiscé dans la politique interne de notre pays en lançant des accusations graves, notamment pour des faits de blanchiment d’argent impliquant des banques, des équipes de football et des journalistes. Si ces allégations sont fondées, elles devraient être transmises de manière officielle et confidentielle aux autorités compétentes pour une enquête approfondie et la poursuite des coupables, dans le but de pacifier le pays.

Au contraire, l’action de l’ambassadeur, en collaboration apparente avec la procureure, sème le trouble sans apporter de clarté sur les enquêtes en cours. La procureure, quant à elle, n’a pas fait preuve de diligence dans plusieurs affaires importantes comme celle de León de Troya, le scandale des narco-généraux, le cas Danubio ou encore les INA Papers.

LVSL : Cette procureure, Diana Salazar, a été au centre de vos critiques pendant plusieurs semaines. Quels reproches lui faites-vous ?

L. G. : L’approche de Diana Salazar dans son rôle de procureure générale montre qu’elle agit comme un acteur politique. Sa réaction initiale aux menaces d’un procès politique par la Revolución Ciudadana a été de chercher à nous intimider, ce qui témoigne d’une attitude qui dépasse les normes attendues d’un procureur impartial. De fait, la convocation de Jorge Glas à une enquête, suivant la menace qu’elle avait formulée, souligne cette tendance.

Un autre facteur de préoccupation réside dans la gestion des enquêtes par son bureau. Il est reproché à Salazar que la majorité des affaires s’en tiennent à des enquêtes préliminaires sans aboutir à des accusations formelles ou des jugements. Cette situation crée un climat d’insécurité et d’impunité, en particulier dans des cas nécessitant une intervention judiciaire rapide et efficace. La lenteur dans le traitement de dossiers médiatiques comme l’affaire INA Papers et le cas León de Troya, où des témoins clés ont été assassinés sans que des mesures de protection adéquates soient prises, accentue ces inquiétudes.

Concernant l’affaire Métastase visant le président du Conseil de la Magistrature, il est important de noter que Salazar a agi avec plus de rapidité, malgré le fait que cette personnalité appartienne à son cercle politique. Cette différence de traitement suggère une possible instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Dans ce contexte particulier, le fait qu’elle ait gardé des informations cruciales pendant plus d’un an, pour les révéler dans un moment politiquement opportun, renforce l’impression d’une manipulation judiciaire visant à consolider sa position dans un climat politique défavorable.

LVSL : Vous dénoncez le lawfare en Équateur, comme dans d’autres pays d’Amérique latine, c’est-à-dire, la guerre judiciaire. Cela signifie-t-il que le système judiciaire n’est plus impartial ?

L. G. : Absolument, l’impartialité du système judiciaire en Équateur est sérieusement compromise. Nous l’avons clairement exprimé. Un exemple flagrant est le président de la Cour de Justice, Iván Saquicela. Alors qu’il devrait incarner la justice et l’équité, il a ouvertement manifesté son parti pris politique, notamment par des prises de position contre la Revolución Ciudadana. L’asile politique accordé à l’ancien président Rafael Correa en Belgique est d’ailleurs en partie dû à la reconnaissance de la partialité de M. Saquicela.

Cette tendance se retrouve dans le comportement de la Procureure Générale de l’État. Malgré les preuves disponibles, elle montre une réticence à agir rapidement dans certains cas, tandis que dans d’autres, sans preuves solides, elle intervient de façon précipitée, semblant poursuivre un agenda de persécution politique.

Mon expérience personnelle lors de la campagne présidentielle en est un témoignage éloquent. Une semaine avant le second tour, sept détenus sous la garde de l’État à la prison de Latacunga ont été mystérieusement assassinés. Ces personnes devaient fournir des témoignages liés à l’assassinat de Fernando Villavicencio, qui auraient pu, selon certains, impliquer la Revolución Ciudadana. La réaction publique à ces événements a souligné leur nature politique plutôt que judiciaire, ce qui a conduit à l’arrêt de cette démarche.

La vérité entourant la mort de Fernando Villavicencio reste inconnue. Malgré l’importance des données de son téléphone portable pour l’enquête, celles-ci n’ont pas été exploitées. À l’inverse, dans l’affaire Métastase, ils ont minutieusement examiné le téléphone de Leandro Moreno. Cette incohérence suggère une dissimulation délibérée. Ainsi, il apparaît clairement que le bureau de la procureure à la Cour Nationale de Justice opère non pas de manière indépendante, mais selon des motivations politiques et des intérêts spécifiques de ses dirigeants.

LVSL : Dans le contexte actuel, quelle évolution prévoyez-vous pour la situation en Équateur ?

L. G. : La situation actuelle semble indiquer une poursuite de la persécution politique. Des actions ont déjà été entreprises contre Jorge Glas, faisant écho aux menaces de la procureure, avec des demandes d’arrestation et d’interrogatoires pour des raisons qui restent floues. Ceci illustre la nature arbitraire de ces actions, semblant relever davantage de la persécution politique que d’une procédure judiciaire légitime. Nous avons également des inquiétudes concernant Paola Pabón, notre préfète, et d’autres membres de la Revolución Ciudadana qui pourraient faire face à des actions illégales.

LVSL : Concernant la reconnaissance internationale de cette situation, avez-vous des exemples concrets ?

L. G. : Oui, un exemple notable est l’intervention d’Interpol. La Cour nationale de justice de l’Équateur a demandé à plusieurs reprises à Interpol d’émettre une vignette rouge contre Rafael Correa. Interpol a refusé, considérant que les charges contre lui relèvent plus de la persécution politique que de la justice. Cela est corroboré par l’asile politique accordé à Correa en Belgique, et les refus répétés d’Interpol illustrent une reconnaissance internationale de la persécution politique en Équateur.

De plus, les asiles politiques accordés à plusieurs membres de la Revolución Ciudadana en Argentine, au Venezuela et au Mexique soulignent cette reconnaissance. Ces événements mettent en évidence l’absence d’impartialité judiciaire en Équateur. Il n’existe plus d’État de droit garantissant une procédure judiciaire conforme à la loi dans notre pays.

LVSL : Comment le dysfonctionnement du système judiciaire affecte-t-il le problème croissant de l’insécurité en Équateur ?

L. G. : L’escalade de l’insécurité en Équateur est directement liée aux défaillances de notre système judiciaire. Comme je l’ai mentionné, le bureau du procureur, responsable de l’accusation et de la conduite des enquêtes jusqu’à l’établissement formel des charges, laisse la plupart des affaires en phase d’enquête préliminaire. Cela signifie que le système de justice n’est pas pleinement opérationnel. En plus, l’absence d’impartialité des juges et le manque de financement adéquat de la part du gouvernement central exacerbent ces problèmes, contribuant ainsi à l’insécurité croissante.

Cette situation engendre un sentiment d’impunité. Les criminels restent libres et, comme illustré dans l’affaire Moreno, il semble y avoir des cas où les juges sont corrompus. Le manque de surveillance efficace sur les actions des juges et sur leurs pratiques judiciaires est un problème majeur. L’Unité d’analyse financière et de lutte contre le blanchiment d’argent devrait jouer un rôle clé dans l’investigation de la corruption parmi les juges, mais cela ne se produit pas suffisamment.

La situation en Équateur est extrêmement grave et douloureuse. Nous sommes confrontés à un État défaillant, qui ne parvient pas à contrôler l’impunité et permet à la violence de se propager de façon inquiétante. Nous assistons à des crimes horribles, y compris l’assassinat d’enfants, un phénomène inédit dans notre histoire, et l’exploitation de nos enfants dans le trafic de drogue. Cette crise continuera tant qu’un gouvernement ne prendra pas des mesures sérieuses et efficaces pour y remédier.