Répression militaire, criminalisation de la contestation, normalisation de la violence d’État… Depuis la fin du « conflit armé interne » (1980-2000), les forces militaires péruviennes n’ont jamais réellement quitté la scène politique. Jadis instrumentalisée pour justifier une « guerre sale » contre les guérillas Sentier lumineux et Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA), leur doctrine sécuritaire s’est adaptée à la nouvelle conjoncture. Aujourd’hui, c’est au nom de l’ordre économique que l’on réprime. Tandis que la figure de l’« ennemi interne » continue de hanter les imaginaires, l’ingérence des officiers retraités dans la vie publique s’intensifie, au service d’intérêts corporatistes et anti-démocratiques. Par Carla Granados Moya, traduction Nubia Rodriguez et Clara Tisseuil Rodriguez [1].

L’entrée en politique d’anciens militaires, vétérans du « conflit armé interne » ou officiers retraités du régime autoritaire d’Alberto Fujimori, gagne du terrain au Pérou [le « conflit armé interne » renvoie à une période qui s’échelonne de 1980 à 2000 ; l’armée péruvienne, dont l’impunité a été consacrée par les gouvernements d’Alan García et d’Alberto Fujimori, a multiplié les actions criminelles visant à réprimer des guérillas révolutionnaires NDLR]. L’inclination autoritaire qui imprègne la culture politique du pays, combinée à une instabilité gouvernementale persistante, favorise ce phénomène. Contrairement aux périodes passées, les militaires n’accèdent plus au pouvoir par des coups de force, mais par les urnes. Pourtant, cette évolution n’est pas nécessairement le signe d’une adhésion aux principes démocratiques.

La politique péruvienne sous l’influence d’anciens militaires

Vingt ans après le retour à la démocratie, à la suite de la chute du régime de Fujimori et de la fin du « conflit armé interne », plusieurs ex-officiers des Forces armées occupent des postes clés dans l’appareil d’État. Depuis le début de la crise démocratique en 2018, avec la démission de Pedro Pablo Kuczynski, plus d’une dizaine de hauts gradés retraités ont accédé à des fonctions parlementaires, ministérielles ou à la tête de partis politiques, pesant ainsi sur les décisions du gouvernement.

« Un soldat ne cesse jamais d’être un soldat »

Le point culminant de cette ascension a été marqué par la violente répression orchestrée par le gouvernement de Dina Boluarte entre décembre 2022 et mars 2023. Face à une vague de manifestations réclamant sa démission et de nouvelles élections, l’armée et la police ont ouvert le feu, tuant 49 civils, dont six mineurs. Les autopsies révèlent que nombre de victimes, principalement d’origine quechua et aymara, ne participaient pas directement aux manifestations. Avant leur exécution, elles avaient été arbitrairement qualifiées de « terroristes » par les autorités. Certains militaires retraités siégeant aujourd’hui au Parlement ont même revendiqué ces morts. Jorge Montoya, député d’extrême droite et ancien haut gradé sous Fujimori, les a décrites comme un « tribut de sang » pour la guerre contre le terrorisme et la défense de la démocratie.

L’intégration des militaires à la sphère politique a injecté une rhétorique guerrière dans le discours public, à tel point que de nombreux politiciens civils s’en sont emparés. La justification des violences commises par les forces de l’ordre s’inscrit dans une vision militariste teintée de racisme, où l’ennemi intérieur est systématiquement assimilé à un terroriste.

L’instabilité démocratique du Pérou a favorisé cette montée en puissance des militaires. Depuis 2018, la guerre ouverte entre les pouvoirs exécutif et législatif a plongé le pays dans une crise politique chronique, avec cinq présidents en six ans. Face à cet état de faiblesse institutionnelle, les dirigeants successifs ont multiplié les appels à l’armée, facilitant sa politisation. Le basculement s’est toutefois produit en 2021, avec l’élection de Pedro Castillo.

Pour de nombreux officiers, en activité ou à la retraite, Castillo représentait un intrus. Cet ancien instituteur issu d’un milieu rural, soupçonné d’être un ex-guérillero, était indigne de diriger le pays. Ce rejet a été exploité par l’extrême droite, emmenée par Keiko Fujimori. Après sa défaite aux élections de 2021, elle a lancé une offensive contre Castillo et ses électeurs, majoritairement indigènes et issus des régions marginalisées. Alliés à Fujimori, des groupes radicaux composés d’ex-soldats ont organisé des manifestations, arborant uniformes et insignes militaires. Ils ont dénoncé une prétendue fraude électorale, réclamant l’annulation du scrutin et appelant même à un coup d’État.

Amplifiée par les médias, cette présence accrue des militaires sur la scène publique leur a permis de peser encore davantage sur le débat politique. Aujourd’hui encore, l’instrumentalisation des militaires par le pouvoir se poursuit. Le 30 mars dernier, alors que son domicile était perquisitionné dans le cadre du scandale des Rolex, Dina Boluarte a mis en scène son soutien militaire. Elle est apparue publiquement aux côtés des hauts commandants des Forces armées, en guise de réponse politique aux accusations d’enrichissement illicite. Ce n’était pas une première. Lors de la répression des manifestations contre son gouvernement, Boluarte avait déjà encouragé la participation des forces de l’ordre à des événements de propagande, cyniquement baptisés « marches pour la paix ». Elle a ainsi légitimé l’usage de la violence d’État, ayant conduit à la mort de dizaines de civils.

Alors que l’armée péruvienne s’ancre dans la sphère politique, sa présence suscite de vives inquiétudes. Dans un pays où la démocratie vacille, l’ombre des militaires plane plus que jamais sur l’avenir institutionnel du Pérou.

Nouveaux soldats politiques

« Un soldat ne cesse jamais d’être un soldat ». Cette maxime du monde militaire est souvent négligée par les civils, conduisant à une erreur d’appréciation : considérer ces acteurs comme de simples « ex-militaires ». En réalité, les officiers retraités entrent aujourd’hui en politique en usant de leur statut de civils. Finie l’ère des coups d’État place aux urnes. Paradoxalement, ces nouveaux « soldats politiques » – selon le concept développé par Dirk Kruijt (2012) – utilisent les mécanismes démocratiques pour faire avancer une agenda corporatiste et antidémocratique.

C’est l’élection d’Ollanta Humala à la présidence en 2011 a marqué un tournant dans cette dynamique. À partir de ce moment, des militaires de différentes générations – des officiers aux simples conscrits ayant servi dans les années 1980 et 1990 – ont investi le champ politique pour défendre leurs propres intérêts. La période du conflit armé interne, suivie de la dictature fujimoriste, a laissé chez eux un sentiment d’abandon. Après la transition démocratique, leurs revendications ont été ignorées. En réponse, nombre d’entre eux ont rejoint des partis politiques traditionnels, tandis que d’autres ont fondé leurs propres mouvements.

Avec l’aggravation de la crise démocratique, les partis cherché à intégrer des officiers retraités dans leurs rangs, aboutissant à l’émergence de formations politico-militaires. Parmi elles, Rénovation Populaire, dont le vice-président est l’amiral Jorge Montoya, l’un des chefs de file de l’extrême droite parlementaire ; le Parti Patriotique du Pérou, dirigé par l’ex-capitaine de corvette Herbert Caller ; Unité et Paix, fondé par le général retraité Roberto Chiabra, ces deux derniers étant ancrés à droite. À l’opposé, l’A.N.T.A.U.R.O. (Alliance Nationale des Travailleurs, Agriculteurs, Universitaires, Réservistes et Ouvriers) adopte une ligne de gauche autoritaire sous l’impulsion du major à la retraite Antauro Humala, frère de l’ancien président.

Bien que tous se préparent à briguer la présidence en 2026, ces formations ne sont pas homogènes et leurs orientations évoluent au gré des conjonctures politiques. Leur positionnement tient davantage à leur vision du pouvoir et à la manière dont ils interprètent l’histoire récente du Pérou, plutôt qu’à une appartenance idéologique déterminée.

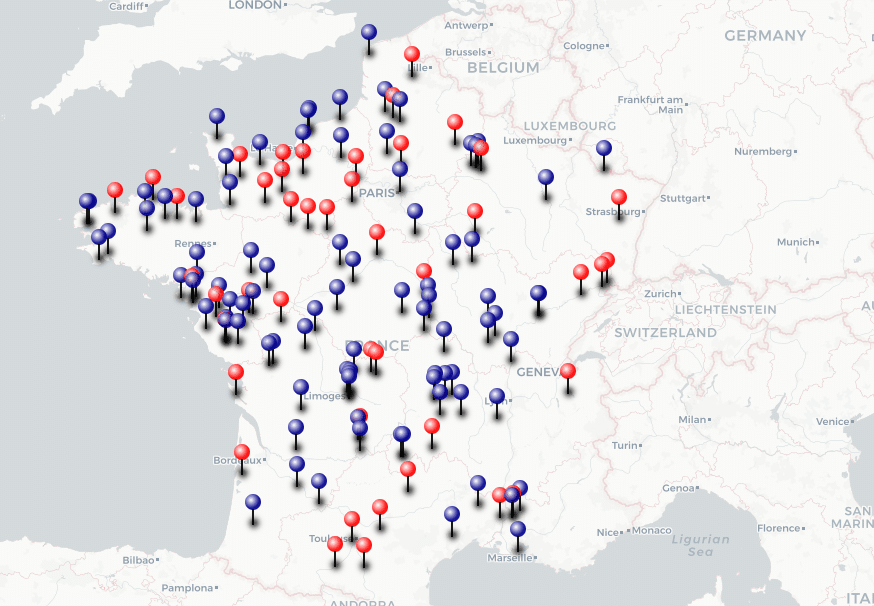

Selon les données publiées sur le blog de l’Alliance pour la Réhabilitation des Forces Armées et de la Police Nationale, près de cinquante officiers retraités se sont présentés aux élections générales de 2021, en tant que candidats à la présidence ou au Parlement. Une tendance qui, à en juger par la situation actuelle, devrait se poursuivre lors du scrutin de 2026.

Au Pérou, les membres des forces armées ont le droit de vote. Le poids du « vote militaire » – englobant l’ensemble des forces de défense du pays – est crucial, non seulement pour l’élection des anciens officiers qui briguent des postes politiques, mais aussi pour l’exécution des promesses électorales une fois ces derniers au pouvoir. Bien qu’aucune étude ne quantifie précisément l’ampleur de cet électorat, les stratégies de campagne des partis intégrant d’anciens militaires montrent clairement l’importance de ce segment.

L’armée péruvienne, par nature hiérarchisée, constitue une communauté soudée, marquée par un fort sentiment d’appartenance et de loyauté. Ces liens étroits favorisent la mise en place de réseaux politiques internes qui mobilisent les préoccupations du corps militaire, notamment en période électorale. Cette dynamique se reflète dans la composition actuelle du Congrès, où siègent quatre anciens hauts gradés : les généraux Roberto Chiabra (élu sous la bannière d’Alianza para el Progreso) et Williams Zapata (Avanza País), ainsi que les amiraux José Cueto et Jorge Montoya (Renovación Popular).

La répression « anti-terroriste » ne s’est pas abattue sur Castillo lui-même mais sur ses électeurs

Malgré leur appartenance à des formations politiques distinctes, ces parlementaires partagent un socle commun. Ils appartiennent à la même génération de militaires, celle qui a été façonnée par le conflit armé interne et la dictature d’Alberto Fujimori. Ces deux événements, marqués par une violence inédite dans l’histoire républicaine du pays, ont plongé l’armée dans des affaires de corruption et de violations des droits humains d’une ampleur considérable.

Le spectre de l’ère Fujimori

Il ne faut pas oublier que l’armée péruvienne, conformément à la Constitution, a été chargée de combattre la subversion et de mettre un terme aux attaques des organisations armées Sentier lumineux et MRTA dans les années 1980. Ce conflit, qualifié de « guerre contre le terrorisme » dans le discours militaire, a toutefois donné lieu à de graves exactions : exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, tortures, violences sexuelles et traitements inhumains.

À cette période de chaos s’est ajoutée la crise économique de la fin des années 1980, qui a favorisé l’ascension d’Alberto Fujimori. Élu en 1990, il s’est maintenu au pouvoir grâce à un auto-coup d’État en 1992, instaurant un régime autoritaire en étroite alliance avec l’armée. En 1995, il a été réélu en s’attribuant le mérite de l’éradication du terrorisme et de la « pacification » du pays. Cependant, au début des années 2000, la divulgation de multiples scandales de corruption, impliquant directement l’armée et les services de renseignement, a précipité sa chute. La révélation de l’existence d’escadrons de la mort, comme le Groupe Colina, et la fraude électorale visant à lui garantir un troisième mandat ont marqué la fin de son règne.

C’est dans cette expérience historique que s’enracine l’agenda politique des militaires aujourd’hui présents au Parlement. Depuis leur entrée en politique, ces parlementaires militaires défendent des projets de loi aux accents profondément autoritaires. Parmi leurs initiatives figurent :

* Le renforcement des lois répressives, avec la promotion de la peine de mort et la militarisation de la sécurité intérieure.

* L’élargissement des pouvoirs des forces armées, incluant la paramilitarisation de la société civile.

* Une rupture avec les instances internationales, notamment par la proposition de retrait du Pérou du Système interaméricain des droits de l’homme.

* L’amnistie des militaires impliqués dans des crimes de guerre, visant à effacer les responsabilités dans les exactions commises durant le conflit armé interne.

Ces ambitions sont aujourd’hui cristallisées dans la loi N°6951 2023-CR, qui cherche à réhabiliter certains responsables de violences d’État, tout en censurant la mémoire des victimes et en réécrivant l’histoire officielle.

Loin d’être affaiblis par ce passé, ces militaires se repositionnent désormais comme des garants de la démocratie. Cette rhétorique trouve un écho grandissant auprès d’une population désillusionnée par la classe politique civile et soutenue par des groupes de pouvoir influents. L’amiral Montoya, signataire du pacte de fidélité au régime de Fujimori, a ainsi été le député le plus plébiscité lors des élections de 2021. De même, le général Zapata, chef de l’opération militaire Chavín de Huántar (1997) et figure impliquée dans le massacre d’Accomarca (1985), a été élu président du Parlement en 2022.

L’ascension des militaires sur la scène politique péruvienne ne relève donc pas d’un hasard. Elle s’inscrit dans une stratégie de reconquête du pouvoir par ceux qui, hier encore, étaient au cœur des rouages de l’État autoritaire.

Le terruqueo militaire : une arme politique

Le terruqueo était une pratique largement employée par l’armée durant le conflit armé interne au Pérou [il n’existe pas de traduction exacte de terruqueo, qui peut tout aussi bien renvoyer à l’assimilation au terrorisme qu’au « stigmate terroriste » NDLR]. Il consistait à accuser, avec ou sans preuves, des citoyens d’entretenir des liens avec les organisations terroristes Sentier Lumineux et MRTA. Cette stratégie ne se limitait pas à la criminalisation des personnes soupçonnées de « terrorisme » : elle légitimait également leur élimination. Assimilés à des traîtres à la patrie, les syndicalistes et autres opposants qualifiés de terrucos furent non seulement stigmatisés et déshumanisés, mais parfois même privés de leur nationalité péruvienne avant d’être exécutés. Dans la logique militaire, le terruqueo fut ainsi utilisé comme une arme de guerre justifiant la répression et les violations des droits humains au nom de la « pacification nationale ».

Après la défaite militaire des organisations terroristes, le terruqueo a cessé d’être un instrument de guerre pour devenir un outil de stigmatisation politique. La droite conservatrice péruvienne en a fait une arme redoutable pour marginaliser et réprimer certaines catégories de la population : défenseurs des droits humains, familles des victimes du conflit, communautés autochtones et, plus largement, tous ceux qui osaient exercer leur droit à manifester.

L’emprise militaire sur la vie politique péruvienne n’a pas été l’exception mais bien la règle

Cette stratégie répressive a resurgi avec force lors des élections de 2021 et des manifestations de fin 2022-début 2023. L’ascension politique de Pedro Castillo, candidat de gauche et représentant du parti Perú Libre, a cristallisé ce phénomène. Dès son élection, des menaces de mort ont été proférées à son encontre, principalement par d’anciens militaires affiliés à Renovación Popular et par d’autres figures de l’extrême droite. Incapables de l’écarter du pouvoir par des accusations de fraude électorale, des tentatives de coup d’État ou des appels à l’insurrection, ses opposants ont radicalisé leur discours : cette fois, l’élimination physique devenait une option. Pour la première fois, un candidat ouvertement marxiste et issu des classes populaires accédait à la présidence, une victoire jugée inacceptable par l’élite conservatrice.

Répression politique aux accents ethniques

L’élection de Castillo a provoqué un durcissement des élites politiques, économiques, militaires et policières. Dans leur logique, les « vaincus » de la guerre civile ne pouvaient en aucun cas gouverner. Il ne s’agissait plus seulement de s’opposer à eux, mais de les éradiquer, de les « tuer pour de bon », selon leurs propres termes. Tragiquement, le terruqueo ne s’est pas abattu sur Castillo lui-même, mais sur ses électeurs. Sous le gouvernement de Dina Boluarte, la répression a fait des dizaines de morts parmi les populations qui avaient voté pour lui, majoritairement des Quechuas et des Aymaras.

Ces électeurs n’ont pas seulement été assimilés à des terroristes : ils ont également été ciblés en raison de leur identité indigène, subissant une stigmatisation raciale et une déshumanisation similaires à celles des décennies passées. Alors qu’ils défendaient leur choix dans les rues, ils se sont retrouvés face à une violence sanctionnée par l’État, perpétrée sous couvert de lutte contre le terrorisme. Contrairement à la version véhiculée par l’extrême droite, ces populations historiquement exclues de la sphère politique nationale voyaient en Castillo un symbole de représentation démocratique et de reconnaissance citoyenne. Son élection coïncidait avec le bicentenaire de l’indépendance du Pérou, un moment chargé de symboles pour ces communautés longtemps reléguées en marge de la nation.

Le soutien des anciens militaire devenus parlementaires à cette répression sanglante témoigne d’un héritage idéologique non résolu. Marqués par leur expérience du conflit armé interne, ces officiers ont intégré une vision fratricide du politique : pour eux, la guerre contre le terrorisme a laissé place à une guerre contre leurs opposants idéologiques. D’où l’idée, omniprésente dans leur discours, qu’il faut « éliminer » l’adversaire.

C’est cette bataille qu’ils mènent désormais depuis le Parlement. Et lorsqu’ils cherchent à accéder à la présidence, c’est avec un objectif clair : transformer l’État de l’intérieur, puisqu’ils n’ont pas pu « le détruire de l’extérieur ».

Néolibéralisme militarisé et privatisation de la force armée

Le modèle économique néolibéral imposé dans les années 1990 a profondément transformé la doctrine de sécurité nationale. Dans ce nouveau paradigme, le rôle des Forces armées a évolué : elles ne protègent plus en priorité les citoyens qui incarnent la nation, mais plutôt le marché. Ce glissement idéologique s’est manifesté clairement lors des récentes mobilisations sociales.

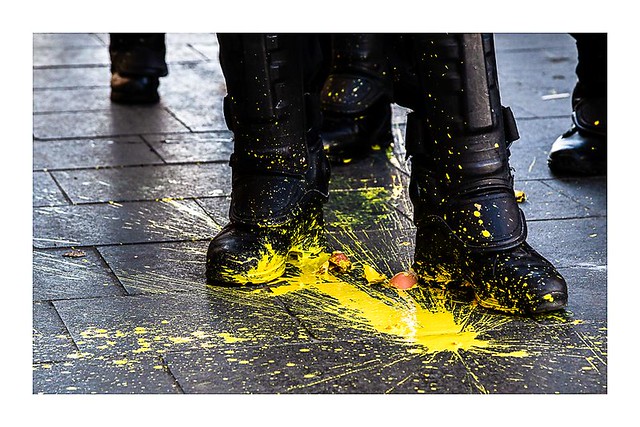

Le haut commandement militaire a publiquement revendiqué le droit de protéger la population selon son niveau de productivité économique. En divisant la société entre « bons » et « mauvais » Péruviens, les forces de sécurité ont affirmé que le droit à la vie et à la protection devait être accordé en priorité à ceux qui « travaillent », au détriment de ceux qui manifestaient. Cette rhétorique a été adoptée par l’élite entrepreneuriale, qui a exigé avec insistance que la « poigne » des forces de l’ordre réprime les protestations. Plusieurs chefs d’entreprise sont apparus dans les médias en appelant à des collectes pour fournir nourriture et équipements aux militaires et policiers, les encourageant à « tirer sur » les manifestants qu’ils percevaient comme une menace pour l’économie nationale. Cette privatisation de l’usage de la force publique ont été non seulement légitimées par l’extrême droite péruvienne, mais aussi soutenues par des groupes internationaux.

Jorge Montoya et José Cueto, militaires devenus parlementaires, ont célébré l’issue des manifestations – qui ont causé 49 décès – aux côtés de figures politiques et économiques du monde hispanique lors du II Encuentro Regional de Foro Madrid à Lima, en mars 2023. Cette rencontre a eu lieu alors qu’une grande partie du pays pleurait encore ses victimes.

Tuer au nom du progrès économique n’a rien de nouveau au Pérou. Cette pratique a été régulièrement justifiée et intensifiée à mesure que le pays signait des traités de libre-échange et développait une économie extractiviste. Selon la Defensoría del Pueblo, entre 2006 et 2020, les forces de sécurité ont tué 289 personnes et blessé 5 008 autres lors de conflits sociaux liés, entre autres, aux conséquences néfastes des concessions minières.

Cette violence croissante dans la gestion des conflits sociaux s’explique par la persistance de la figure de « l’ennemi intérieur » dans l’imaginaire militaire et politique. Malgré la fin du conflit armé interne et la défaite militaire du Sentier Lumineux et du MRTA, la guerre contre le terrorisme ne s’est jamais réellement arrêtée aux yeux des Forces armées. Pour elles, elle se poursuit encore aujourd’hui dans la région du Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), où le Partido Comunista Militarizado del Perú, allié au narcotrafic, maintient une présence active. Ce contexte a permis de maintenir en vigueur la doctrine de « l’ennemi intérieur ».

Une démocratie aux mains des militaires

Sur le temps long, l’emprise militaire sur la vie politique péruvienne n’a pas été l’exception mais bien la règle. Depuis son indépendance en 1821, le Pérou a été majoritairement gouverné par des militaires. Et bien que la transition démocratique ait marqué une pause relative dans cette dynamique, la crise institutionnelle actuelle a ravivé cette tendance.

Le pouvoir civil, qu’il en soit conscient ou non, cède progressivement aux militaires retraités une démocratie pourtant reconquise il y a à peine deux décennies. Fragilisé par sa propre instabilité et sa propension à la corruption, il facilite cette transition. À travers les différentes facettes de cette mainmise militaire, on observe comment ces nouveaux « soldats politiques » utilisent les règles du jeu démocratique pour imposer leur agenda corporatiste. En injectant une logique guerrière dans l’espace politique, ils ne se contentent pas de banaliser et d’encourager la violence verbale ; ils justifient la violence physique exercée contre les citoyens qui, par la protestation, expriment leur désaccord avec les orientations du gouvernement.

Dans ce cadre idéologique où l’action militaire devient indissociable de l’action politique, les exécutions extrajudiciaires et autres violations des droits humains recommencent à être couvertes par le voile de l’impunité. C’est précisément ce qui rend si dangereux l’abandon de la démocratie aux mains de militaires retraités qui n’en défendent pas les principes fondamentaux. Dans leurs versions les plus radicales, ils n’hésiteraient pas à plonger à nouveau le pays dans le sang et la mort- comme les événements récents l’ont tristement démontré -, ramenant une fois de plus le Pérou vers une ère fratricide.

Note :

[1] Article originellement publié dans la revue Trama, espacio de crítica y de debate, traduit pour LVSL.