Il a commencé son mandat en faisant résonner les symboles républicains, en répondant de Robespierre et de la cocarde tricolore. Il a fêté la prise de la Bastille le 14 juillet et la première République le 21 septembre. Antoine Léaument, jeune député de l’Essonne, proche de Jean-Luc Mélenchon, nous a reçu à l’Assemblée nationale pour un long entretien. Voix grave et yeux pétillants, il nous détaille les grands points de sa stratégie : reprendre les symboles républicains volés par la droite et l’extrême droite, articuler un fond politique à une communication large et populaire, montrer que la République est autant l’affaire des quartiers que de la ruralité. Entretien réalisé par Louis Hervier Blondel et Victor Woillet, photographies par Clément Tissot.

LVSL – Depuis le début de votre mandat, vous vous êtes lancé dans une bataille pour redonner du sens aux signifiants républicains : on vous a vu notamment fêter la République le 21 septembre, vous engager pour la réhabilitation de Robespierre ou encore arborer régulièrement une cocarde tricolore. Si les symboles républicains sont particulièrement présents dans le discours politique contemporain, ils ont cependant souvent été laissés à la droite. Pouvez-vous nous détailler votre stratégie ?

Antoine Léaument – Cette stratégie vient de plusieurs sources. La première d’entre-elles est un constat politique : l’extrême-droite a essayé de s’emparer des symboles nationaux (le drapeau tricolore et la Marseillaise notamment) alors que leur origine, dans l’Histoire de France, porte un message radicalement opposé à leur projet politique. Quand la Première République naît, elle affirme ainsi qu’un étranger peut avoir le droit de vote au bout d’un an de vie sur le territoire national et de contribution au projet républicain. C’est aux antipodes de ce que prône par exemple le Rassemblement national avec le droit du sang. Ce sont ces décalages entre la réappropriation contemporaine des symboles républicains et leur source historique qui m’ont d’abord amené à cette volonté de me les réapproprier.

Le droit au bonheur, à une existence digne, à l’éducation gratuite et nationale ou encore, après Thermidor, la première loi de séparation laïque de l’Église et de l’État qui instaure le fait de ne salarier aucun culte, sont autant de principes qui émergent au même moment que les symboles républicains que nous connaissons aujourd’hui : la Marseillaise, la devise ou encore le drapeau. Ils prennent alors une signification éminemment sociale et, je l’affirme, anti-raciste. Même si cela peut être considéré aujourd’hui comme un anachronisme, le fait que la Première République instaure la citoyenneté non par le sang, mais par l’appartenance à un projet politique commun qu’est la République, constitue, aujourd’hui, un principe émancipateur et anti-raciste.

La République a un contenu politique

et nous le revendiquons :

il n’est pas neutre d’affirmer

le droit au bonheur et à la vie digne

en l’inscrivant dans le projet initial

d’un régime politique.

D’autres logiques entrent également en compte dans le choix de se réapproprier les symboles de notre nation. Souvent, nous sommes accusés, sans justification véritable, d’être « anti-républicains ». Or, lorsqu’il s’agit de célébrer la date anniversaire de la Première République, les mêmes personnes qui nous accusent de ne pas être républicains, sont étonnamment absents. La République a un contenu politique et nous le revendiquons : il n’est pas neutre d’affirmer le droit au bonheur et à la vie digne en l’inscrivant dans le projet initial d’un régime politique. Notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité » contient en son sein l’idéal de République sociale auquel nous aspirons.

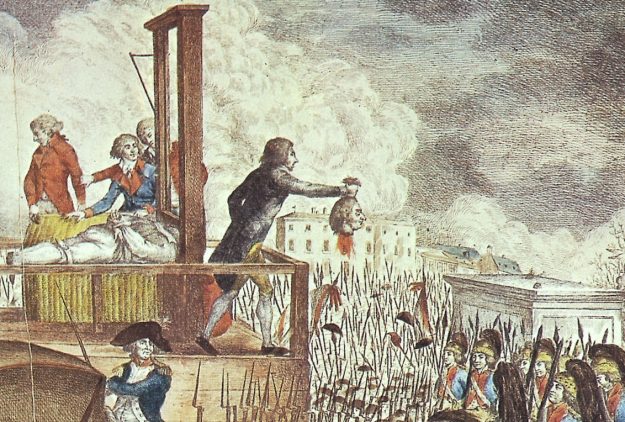

Enfin, revenir à ces symboles nous rappelle aux moments où la République a été forgée pour la première fois. En l’espace de quelques années, le peuple a mis à bas un système monarchique qui dominait la société depuis plusieurs siècles. Se remémorer le sens profond des symboles républicains, c’est aussi cela : puiser du courage en pensant aux femmes et aux hommes qui ont fait la Révolution.

LVSL – Vous avez beaucoup cité Robespierre et Saint-Just et, avec d’autres députés insoumis, avez même décidé de lui rendre hommage à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Beaucoup d’historiens ont réagi à ce sujet en critiquant votre volonté d’héroïser une figure historique particulièrement complexe. Que représente Robespierre pour vous et qu’avez-vous à répondre aux critiques des historiens à ce sujet ?

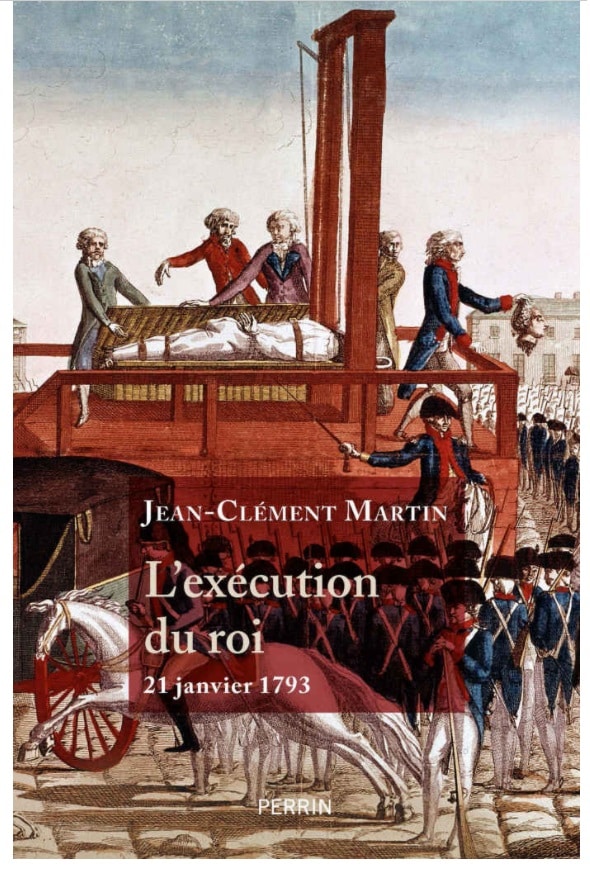

A.L. – Robespierre est une figure historique complexe et le rôle des historiens est évidemment de le rappeler. Mais, si nous demandons aujourd’hui spontanément à quelqu’un ce qui lui vient à l’esprit lorsqu’il entend ce nom, la plupart vont répondre en affirmant qu’il s’agissait d’un dictateur et d’un coupeur de têtes. La nuance qui existe dans les travaux des historiens n’est pas présente dans la société, car la manière dont est aujourd’hui diffusée la figure de Robespierre dans l’espace public contribue à en faire un portrait d’après les dires et les écrits de ses adversaires. Jean-Clément Martin l’a démontré avec brio : notre perception de Robespierre dépend abondamment de la légende noire constituée après sa mort.

Il y a donc le rôle des historiens, qui appartient au champ scientifique, mais il y a aussi celui de la politique et des débats au sein de la société, qui diffère de ce dernier. Je considère à ce titre, qu’il est de notre ressort de contribuer à rétablir une forme d’équilibre dans la manière de percevoir la figure de Robespierre ou celle de Saint-Just. Or, quand l’espace public est saturé et profondément orienté d’un côté, vous ne pouvez pas le modifier de manière légère et modérée. Au contraire, il faut accepter d’en faire beaucoup en réhabilitant la part de progrès et de justice sociale apportée par de telles figures dans leur combat.

Robespierre s’est battu

pour le droit de vote des juifs,

pour l’abolition de l’esclavage,

contre le « marc d’argent »,

qui instaurait le suffrage censitaire,

et pour le droit à l’existence.

Robespierre s’est battu pour le droit de vote des juifs, pour l’abolition de l’esclavage, contre le « marc d’argent », qui instaurait le suffrage censitaire, et pour le droit à l’existence. « Nul homme n’a le droit d’entasser des monceaux de blés à côté de son semblable qui meurt de faim » affirmait-il. Comment ne pas voir dans tout cela des éléments qui ont contribué à l’émancipation commune et qui résonnent avec les moments que nous traversons ? Aujourd’hui encore, des gens comme Bernard Arnault entassent des monceaux de blés pendant que 2000 personnes meurent chaque année dans la rue.

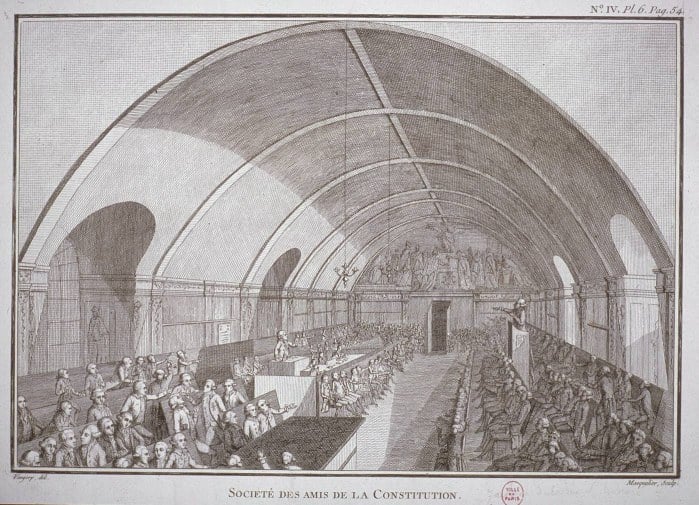

Avec la figure de Robespierre, j’essaye de créer les conditions d’une identification à un personnage qui a lutté toute sa vie pour la justice sociale face à des inégalités monstrueuses, en montrant la continuité de la période révolutionnaire avec notre quotidien. Ce débat n’est pas nouveau dans l’histoire de la gauche. Du temps de Jaurès également, on l’interrogeait sur la figure de Robespierre. Sa réponse était éloquente : « Sous ce soleil de juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jacobins. Oui, je suis avec lui parce qu’il a à ce moment toute l’ampleur de la Révolution. ». Il ajoutait même « Réveiller Robespierre, c’est réveiller tous les patriotes énergiques de la République, et avec eux le peuple qui, autrefois, n’écoutait et ne suivait qu’eux (…). Le robespierrisme, c’est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques. Donc, en relevant le robespierrisme, vous êtes sûrs de relever la démocratie. ». En ayant continuellement appelé à la mobilisation du peuple, bien qu’il ait commis l’erreur de ne pas y intégrer les femmes, à la différence de certains de ses contemporains, Robespierre a donné corps à l’idée de République sociale qui se fonde sur la participation populaire.

« Sous ce soleil de juin 93

Jean Jaurès – 1900

qui échauffe votre âpre bataille,

je suis avec Robespierre et c’est à côté de lui

que je vais m’asseoir aux Jacobins.

Oui, je suis avec lui parce qu’il a à ce moment toute l’ampleur de la Révolution. »

LVSL – Par le passé, on a déjà vu la gauche se replier sur son identité et ses totems, travailler à réhabiliter ses symboles, au point d’en oublier son rôle et ses combats. Est-ce que la défense des symboles républicains ne risque-t-elle pas de tomber dans le même écueil ?

A.L. – Cela pourrait effectivement constituer un risque, si cela représentait l’ensemble de mon activité. Mais ce n’est pas le cas. Si je concentre une partie de mon mandat au fait de mobiliser les symboles républicains et d’en rappeler l’origine, cela a aussi un contenu politique. Rappeler l’article 4 de la Constitution de 1793 qui énonce que le droit de vote peut être obtenu par un étranger au bout d’un an s’il a bien mérité de l’humanité en choisissant d’adhérer au projet républicain, surprend ceux qui l’entendent, mais permet aussi aux premiers concernés, de s’emparer de cet héritage politique qui ne les laissait pas de côté.

Participer aux débats parlementaires en défendant la hausse des salaires face à l’inflation, intervenir dans l’hémicycle en faveur des plus précaires, faire des amendements pour sortir les gens de la misère et leur redonner de la dignité, ou encore appeler à une marche contre la vie chère le 16 octobre ne relève pas du domaine purement symbolique et c’est en réalité le cœur de mon activité en tant que député.

À l’heure où l’extrême-droite est arrivée au pouvoir en Italie, qu’elle ne cesse de prendre des voix dans notre pays, je considère que le fait de mobiliser les symboles républicains dans le débat et leur redonner leur sens originel participe au combat contre l’extrême-droite. Je suis assez convaincu qu’une partie du score actuel de l’extrême-droite dans notre pays provient de la représentation qui est donnée dans les médias des quartiers populaires, en les dénigrant continuellement. Or, tout cela contribue à construire un imaginaire national profondément divisé et permet à l’extrême-droite de progresser même là où elle n’est que très peu présente en termes de militants. La présence des symboles républicains dans les quartiers populaires, le fait que les jeunes qui y habitent s’en saisissent déjà est une réponse à cela. Contre le « on est chez nous » de l’extrême-droite, le fait de brandir le drapeau français, comme cela a été le cas pendant les mobilisations contre les violences policières ou lors de la marche du 10 novembre contre la haine des musulmans, revient à affirmer son appartenance à la communauté nationale et à mettre en déroute les discours de haine et de division qui pullulent à l’extrême-droite. Dans l’hypothèse où des mobilisations sociales de masse ont lieu, unissant les quartiers populaires et les zones rurales et en se réappropriant des symboles républicains et révolutionnaires comme cela avait été par exemple le cas au moment des Gilets jaunes, l’image renvoyée par des médias comme CNews, de haine ou de division, serait inaudible. Les symboles républicains ont un très grand potentiel de lutte contre l’extrême-droite et mon objectif est de parvenir à faire en sorte qu’il soit impossible pour elle de tenter de les faire siens.

Ce combat et cette stratégie ne sortent pas non plus de nulle part. Je continue, depuis un poste désormais différent, la lutte initiée il y a déjà plusieurs années par Alexis Corbière et surtout Jean-Luc Mélenchon. Il était le premier à avoir réintroduit, dans des meetings de gauche, les drapeaux tricolores ou encore la Marseillaise, qui en avaient disparu. On ne peut pas nous soupçonner d’être nationalistes en raison de nos prises de positions politiques, au contraire : en faisant cela, nous redonnons sens au patriotisme républicain fondé sur un idéal d’émancipation individuelle et collective. Quand dans ma circonscription, de jeunes enfants sont meurtris par le fait que leurs parents, alors même qu’ils travaillent et ont contribué depuis plusieurs années à la vie de notre nation et se sentent eux-mêmes pleinement et entièrement français, ne parviennent pas à obtenir la nationalité pour des raisons administratives parfois absurdes, notre combat est de ne pas les abandonner en laissant la République à ceux qui souhaitent les en exclure.

LVSL – Dans le champ politique de la gauche, la République, comme l’idée de nation, n’est pas perçue par tous comme un élément émancipateur. Comment répondez-vous aux critiques de votre camp sur ce sujet ?

A.L. – Je pense d’abord qu’il est important de clarifier un certain nombre de termes. On peut certes s’opposer à la République en tant que régime politique, mais les défenseurs de l’Empire ou de la monarchie ne sont pas vraiment les plus présents à gauche. Ensuite, certains émettent des critiques sur le contenu qui est associé à la République. Le plus souvent, ce jugement se fonde sur le fait que la République est aujourd’hui associée à un État dirigé par des personnes favorables au capitalisme. Dès lors, il serait impossible de dissocier les deux et, par essence, l’État ou la République correspondraient à ce que ceux qui les dirigent en font. Je considère l’inverse : l’État et les régimes politiques sont constitués politiquement par ceux qui s’en emparent.

Sur le plan historique, deux critiques principales reviennent à propos de la République. Premièrement, comme je l’ai mentionné précédemment à propos de Robespierre, cette dernière n’accordait pas à son origine de place aux femmes en leur reconnaissant des droits équivalents à ceux des hommes. Je fais partie de ceux qui estiment que c’était alors une erreur fondamentale. Durant la Révolution, les femmes ont en effet contribué au projet républicain et d’autres que Robespierre ont défendu avec ferveur une égalité totale des droits. Mais il faut également reconnaître que c’est dans le cadre d’un régime républicain que les femmes ont ensuite pu accéder, elles-aussi, au droit de vote. La seconde critique est celle qui associe la République à la colonisation. Si la monarchie en est à l’origine, il est vrai que la République la continue à travers l’Histoire. Cela constitue pour moi une trahison du projet républicain originel, car durant la Première République, par le décret du 4 février 1794, la Convention a voté l’abolition de l’esclavage dans les colonies française. Il convient, d’après moi, de ne pas nier ces critiques et de savoir les regarder en face. Mais les assumer, c’est aussi les juger au regard des principes défendus par la Première République. La souveraineté populaire par exemple, implique, de fait, le refus de la colonisation, car elle impose de donner à ceux qui constituent le peuple le statut de détenteur, en dernière instance, du pouvoir politique.

En ce qui concerne l’idée de nation, il convient également de clarifier un certain nombre d’éléments. Pour moi, la nation signifie l’affirmation du peuple souverain que j’évoquais précédemment en tant que corps politique. C’est d’ailleurs le sens que lui ont conféré les soldats de l’armée française, constituée du peuple en armes, lorsqu’ils ont entamé leur charge au cri de « Vive la nation ! » le 20 septembre 1792 à Valmy. Il s’agissait d’affirmer la souveraineté du peuple face aux monarchies ennemies qui voulaient l’anéantir. Dans la Marseillaise, un couplet qui est souvent méconnu reprend cette idée en énonçant : « Français, en guerriers magnanimes / Portons ou retenons nos coups ! / Épargnons ces tristes victimes / À regret, s’armant contre nous ! ». L’ennemi ne sont pas les individus, mais le régime de domination monarchique qu’ils sont contraints de défendre et face auquel la nation française s’affirme et se bat. La nation demeure le seul cadre dans lequel la souveraineté populaire peut s’affirmer.

« Français, en guerriers magnanimes

La Marseillaise, Ve couplet

Portons ou retenons nos coups !

Épargnons ces tristes victimes

À regret, s’armant contre nous ! »

Il n’est pas vrai de croire, comme certains le font, que la souveraineté populaire s’affirme de la même manière dans toute l’Union européenne par exemple. Nous n’avons pas les mêmes règles dans chaque pays en matière de suffrage pour élire des représentants au sein du Parlement Européen, les députés sont tantôt élus dans des régions, tantôt au niveau national. Il n’y a pas d’uniformité qui permettrait l’affirmation d’une seule et même souveraineté. En outre, le pouvoir dont bénéficie le Parlement est extrêmement limité et les principales décisions émanent de la Commission européenne qui n’est pas issue d’une expression directe de la souveraineté populaire. Dans le cadre de l’Union européenne, cela est presque le plus frappant : face à une structure supranationale dont la fonction première a été pendant des années, par ses traités, d’imposer le néolibéralisme, comment résister si nous abandonnons un outil tel que la nation ? C’est le même cas de figure dans le domaine de la transition écologique, lorsque l’Union européenne favorise un appel d’offre polluant à des milliers de kilomètres, au nom de la libre concurrence ou d’un accord de libre échange qui va détruire le marché de la pêche en Afrique, ou lorsqu’elle impose des normes permettant l’utilisation du glyphosate, refuser en relocalisant la production au niveau national est essentiel pour réduire les émissions carbones inutiles et relancer notre économie. Si on souhaite changer radicalement l’ordre dans lequel nous sommes en relocalisant une partie de la production, en instaurant le SMIC à 1600 euros, à rendre l’éducation véritablement gratuite et émancipatrice, tout comme la commune, la République et l’État restent les instruments privilégiés pour exprimer la volonté du peuple. Notre rôle politique est avant tout d’impliquer le grand nombre dans cela.

Certains affirment enfin que la nation est un outil de division entre les travailleurs. Je ne pense pas et je considère même l’inverse. La nation peut déjà être un facteur d’unité entre les travailleurs au sein de l’espace national, car face aux divisions fondées sur la couleur de peau, le genre, la religion ou l’orientation sexuelle, affirmer son appartenance à une même entité politique et revendiquer, au nom de l’égalité, davantage de droits contre ceux qui se gavent, vient mettre en défaut ces procédés. Par ailleurs, comme le disait Jaurès : « un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène ». Si vous souhaitez discuter de peuples souverains à peuples souverains et demander davantage d’égalité en matière de droits, cela ne peut se faire, pour le moment, qu’à partir de l’échelon national. Avant de penser au socialisme universel dans lequel nous ne vivons malheureusement pas, il est nécessaire de considérer avec sérieux les moyens dont nous disposons pour s’émanciper collectivement et, en l’occurrence, la pertinence du cadre national. Il ne faut pas biaiser l’Histoire et la regarder avec un prisme unique : l’émancipation des peuples colonisés s’est par exemple faite par le cadre national face aux puissances impérialistes. Che Guevara, un argentin qui se battait à Cuba, qui est pour certains l’incarnation même de l’internationalisme ne reprenait-il pas le mot d’ordre de la Révolution française en affirmant « Patria o muerte », « la patrie ou la mort » ?

LVSL – Vous êtes particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et vous vous présentez même comme député youtuber. Comment articulez-vous les codes de la communication numérique et la nécessité du formalisme de la représentation nationale ?

A.L. – La première difficulté quand on est un jeune député comme moi est d’abord d’intégrer le fait que nous représentons la nation. Il m’arrive parfois de me surprendre moi-même en me faisant cette réflexion. Cela n’est pas naturel de se dire qu’une partie de la population vous a élue pour la représenter. J’essaye pour ma part d’assumer cette fonction de la façon la plus juste et la plus digne, notamment lorsque je prends la parole au sein de l’hémicycle. Mais j’estime également qu’il y a un enjeu qui consiste à faire sortir la représentation nationale du cadre dans lequel on a coutume de l’enfermer. Par mon travail sur les réseaux sociaux, j’essaye justement de donner à tous la possibilité de voir ce qu’est le quotidien d’un député. Il ne s’agit pas simplement d’un témoignage, mais d’une manière de faire comprendre que les députés sont avant tout des citoyens comme les autres qui ont choisi de s’engager pour défendre l’intérêt général.

J’ai par exemple publié une vidéo pour montrer à quoi ressemble la journée d’un député, une story sur les lumières artificielles qui nous permettent de continuer à siéger en séance la nuit sans s’en rendre compte ou encore une autre sur la préparation de ma première prise de parole afin de dévoiler également l’envers du décor. Pour une simple prise de parole de deux minutes, il y a tout un travail en amont pour savoir ce qu’il convient de dire, comment le dire, puis une forme de pression au moment d’intervenir. Assumer mon stress lors de ma première prise de parole, c’est aussi une manière de rapprocher les élus du peuple, de leur faire sentir qu’ils sont leurs semblables et qu’eux aussi peuvent s’engager politiquement dans les institutions. Si les critiques à l’égard de la fonction de député et le manque de rigueur et d’investissement de la part de certains peut être justifié, il est important de montrer ce que c’est qu’accomplir véritablement son mandat de député, à travers ses interventions mais aussi ses déplacements, et de redonner une part de confiance envers les élus que ne permet pas la seule exposition médiatique.

Cette question qui revient souvent à propos de l’appropriation du numérique par les élus contient également une forme de mépris à l’égard des réseaux sociaux et des gens qui y produisent du contenu. Je considère précisément l’inverse, il faut avoir un peu d’humilité lorsqu’on émet un jugement à propos des réseaux sociaux : ce que certains parviennent à faire dessus dépasse parfois largement la diffusion médiatique traditionnelle. Quand on prétend représenter le peuple, il n’est pas inintéressant de se demander comment certaines personnes parviennent à obtenir des millions d’abonnés pour suivre leur contenu. Je pense qu’il y a d’ailleurs beaucoup de gens, notamment dans la partie la plus jeune de la population, qui voient ma démarche et celle de mes camarades sur les réseaux sociaux d’un œil très favorable.

Il y a un enjeu qui consiste

à faire sortir la représentation nationale

du cadre dans lequel

on a coutume de l’enfermer.

Quand je m’occupais auparavant des réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, j’ai toujours considéré que chaque plateforme possède une grammaire propre. YouTube n’est pas TikTok et Facebook ne fonctionne pas de la même manière que Twitter, vous ne pouvez pas produire un contenu uniforme pour tous ces réseaux. Ce principe s’impose à nous et il faut être capable de jouer avec les codes que nous dictent ces plateformes, ce qui n’est pas toujours simple. Savoir maîtriser les codes des réseaux sociaux n’est pas une fin en soi, il importe de les mettre au service du message que nous portons. L’exercice a des limites. En tant que député, je ne représente pas seulement les personnes qui ont voté pour moi, mais l’ensemble des citoyens. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de dépasser ma fonction pour m’adapter à la grammaire des réseaux sociaux. Je prends souvent l’exemple de Florian Philippot : lorsqu’il a lancé sa chaîne YouTube, il a mis de côté ce qu’il avait à dire pour préférer placer des références propres à Internet et aux communautés qui s’y trouvent, c’est une maladresse. De la même manière, Jean-Baptiste Djebbari, lorsqu’il était ministre, a pu reprendre à l’excès les codes des réseaux sociaux dans ses vidéos sur TikTok, sans véritablement faire passer de message et en ridiculisant même parfois sa propre fonction. Voilà la limite que je me fixe : la fonction qui est la nôtre implique une certaine dignité que nous ne pouvons délaisser en publiant des contenus sur les réseaux sociaux trop soumis aux codes de ces plateformes.

LVSL – Vous avez récemment animé une conférence lors des universités d’été de la France insoumise sur la manière de construire des ponts entre les demandes des quartiers populaires et celles des campagnes. Considérez-vous que le pacte républicain et notamment l’égalité d’accès aux services publics constitue précisément un moyen d’unifier ces revendications qui semblent aujourd’hui, pour certains, incompatibles ?

A.L – Oui, c’est précisément ce que je pense. Je ne me suis cependant pas contenté d’animer cette conférence. Récemment, j’ai effectué un certain nombre de déplacements dans la Meuse, dans l’Yonne, dans la Nièvre et dans l’Indre où nous n’avons pas obtenu de député de la NUPES. Provenant moi-même de l’Indre et étant élu dans une circonscription où se trouvent plusieurs quartiers populaires au sein d’une ville, ce sujet me touche et m’importe tout particulièrement. J’ai grandi dans une ville de 43 000 habitants, mais dans un département où habitent 220 000 personnes. Une partie de ma famille habitait dans des villages et hameaux particulièrement reculés par rapport aux principales villes du département. Cette expérience personnelle m’a fait remarquer à quel point les problématiques des quartiers populaires sont semblables à celles des habitants de zones rurales. Que ce soit en matière de désertification médicale, si vous habitez à Grigny en Essonne ou au Blanc dans l’Indre, vous rencontrez la même difficulté pour trouver un médecin ou un spécialiste proche de chez vous. Il en va de même pour les petits commerces. Dans les territoires ruraux, les centres-villes se vident des petits commerces au profit des grandes zones commerciales. C’est la même chose dans bon nombre de quartiers populaires où il est de plus en plus difficile de trouver des commerces ou des services essentiels, du coiffeur à la boulangerie. Dans leur ensemble, les services publics disparaissent conjointement dans ces deux types de territoires, les bureaux de poste, les lycées ou encore les hôpitaux sont de plus en plus éloignés des lieux de résidence. Toutes ces difficultés face à la disparition de ce qui crée du lien social créent du lien entre les demandes des quartiers populaires et celles des milieux ruraux qu’on tend à opposer fréquemment.

Dans les zones rurales,

bon nombre de CDI ont été remplacés

par des intérims,

comme en miroir des quartiers populaires,

où l’ubérisation et sa précarité se sont largement développés.

Ce n’est pas le seul élément qui permet d’unifier les demandes entre ces différents territoires. La question de l’emploi et de sa stabilité est à cet égard essentielle. Dans les zones rurales, bon nombre de CDI ont été remplacés par des intérims, comme en miroir des quartiers populaires, où l’ubérisation et sa précarité se sont largement développées. Le niveau des revenus et la difficulté à faire face à l’inflation est encore une demande qui réunit les populations qui vivent dans ces territoires. L’accès à un logement – et que celui-ci soit de bonne qualité – devient de plus en plus difficile et, dans les quartiers populaires comme dans les zon es rurales, les contraint à habiter plus loin de leur lieu de travail et implique pour eux de recourir soit aux transports en commun, dont les réseaux sont bien souvent dysfonctionnels, soit à la voiture qui les expose à l’augmentation des coûts de l’essence. Enfin, l’ennui, le sentiment de déshérence ou encore la difficulté à sortir de son lieu de naissance sont des enjeux et des sentiments partagés par ces deux parties de la population : qu’on vienne d’un quartier populaire ou d’un village dans une zone rurale, qu’on doive franchir le périphérique ou faire cinquante kilomètres en voiture pour se rendre dans une métropole ou même à Paris, on sait que les richesses et le pouvoir se concentrent ailleurs.

Tous ces sujets créent de l’unité dans le peuple français, alors même que bon nombre de médias et d’acteurs politiques se fixent pour objectif de le diviser à l’aune de cette fragmentation territoriale. La surmédiatisation des faits divers au sein des banlieues contribue à accentuer la fracture avec les territoires ruraux qui ne perçoivent plus ce qui les rapproche, dans leur condition matérielle quotidienne, des quartiers populaires. Or, la mise à distance des services publics, de l’activité économique, conséquence des politiques néo-libérales et de la désindustrialisation à marche forcée dictée par la mondialisation, est la même dans les campagnes et dans les banlieues. C’est précisément au nom de l’égalité d’accès aux services publics et du contrat républicain qu’il est possible d’unir ces demandes et de fournir un débouché politique à cette colère face aux inégalités croissantes dans notre pays. Il ne faut pas réifier les catégories de nos adversaires et de l’extrême-droite, mais au contraire chercher à mettre en avant ce qui rassemble des populations qui ne vivent pourtant pas au même endroit. L’abandon commun que subissent ces franges de notre peuple est un affect extrêmement fort que nous ne pouvons laisser de côté politiquement. Contrairement à ce que veut faire croire Marine Le Pen, les oubliés ne sont pas que présents dans la ruralité. Il faut que nous parvenions à faire en sorte qu’un jeune de zone rurale ne perçoive pas un jeune de banlieue comme un ennemi, un délinquant en puissance, mais comme quelqu’un qui partage la même condition que lui, les mêmes difficultés, et avec qui il peut revendiquer ses droits à partir du projet républicain fondamental. Voilà comment j’envisage politiquement l’unité nationale. Nous devons la reconstituer pour nous émanciper collectivement.