Près de trente-cinq ans après son assassinat, le 15 octobre 1987, la justice sera bientôt rendue à Thomas Sankara, l’iconique président du Burkina Faso. Les deux principaux accusés sont Blaise Compaoré, qui l’a remplacé à la tête de l’État et ce jusqu’à l’insurrection populaire de 2014, et son bras droit Gilbert Diendéré, déjà condamné à vingt ans de prison pour sa tentative de putsch en 2015. Bruno Jaffré, biographe de Thomas Sankara, coordinateur du site thomassankara.net et du réseau « Justice pour Sankara, justice pour l’Afrique », revient pour LVSL sur les nouveautés apprises durant les auditions du procès en cours. Entretien réalisé par Tangi Bihan.

LVSL – Quel est l’enjeu du procès de l’assassinat de Thomas Sankara ?

Bruno Jaffré – L’essentiel est d’abord d’obtenir justice pour les douze personnes assassinées ce jour-là, et enterrées de façon inhumaine. Mais il faut aussi mesurer l’importance de ce procès. En premier lieu en raison de la figure que représente Thomas Sankara au Burkina Faso, en Afrique et au-delà. Rappelons par exemple que le mouvement altermondialiste en a fait une icône de la lutte contre la mondialisation libérale et pour l’annulation de la dette.

Ensuite, et c’est extrêmement important, c’est la première fois qu’un dictateur africain est jugé pour l’assassinat de son prédécesseur dans son propre pays, lors d’un procès qui s’efforce de répondre aux normes internationales. Les procès de dictateurs africains sont rares. Avant Blaise Compaoré, seuls Ben Ali (en Tunisie), Omar El Bechir (au Soudan) et Hissène Habré (tchadien mais jugé au Sénégal), ont été jugés en Afrique.

Des pays comme l’Afrique du Sud ou la Sierra Leone ont mis en place des commissions vérité et réconciliation, mais les tortionnaires se retrouvent libres tant qu’ils avouent leurs crimes et demandent pardon ! Il s’agissait en fait d’éviter de nouvelles guerres civiles. Il semble d’ailleurs qu’en Sierra Leone des membres de la société civile demandent maintenant que certains responsables de la guerre civile soient jugés.

Le Burkina Faso, après l’insurrection de 2014 suivie d’une transition mise en place de façon consensuelle en une quinzaine de jours, se distingue encore une fois. Des criminels, et surtout l’ancien dictateur Blaise Compaoré, vont être jugés à l’issu d’un procès qui dure depuis le mois d’octobre 2021. Son absence ne retire rien à l’importance de ce procès.

LVSL – Le procès de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons est attendu depuis longtemps. Quelle en a été la genèse ?

B. J. – On se rappelle que Thomas Sankara et ses compagnons ont été assassinés le 15 octobre 1987. La révolution était en pleine crise politique interne. Après plusieurs péripéties, le soir même Thomas Sankara devait prononcer un discours offensif devant les militaires révolutionnaires [1] pour dépasser cette période difficile, annoncer des initiatives pour aller de l’avant et sortir de la crise politique.

Par ailleurs, les pressions externes de différents pays occidentaux s’exerçaient sur le Burkina Faso pour l’affaiblir après des prises de position anti-impérialistes. Rappelons par exemple la campagne menée à l’ONU par le Burkina Faso pour inscrire la Nouvelle-Calédonie dans la liste des pays à décoloniser (2 décembre 1986) ou le discours devant l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) demandant à ses pairs de s’unir pour ne pas payer la dette (29 juillet 1987).

Les pays voisins, avec en tête la Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny, s’inquiétaient d’une révolution à leur frontière démontrant la possibilité d’engager le développement sur d’autres modèles que ceux imposés par les experts occidentaux. Tandis que d’autres leaders, Mouammar Kadhafi et Charles Taylor en tête, souhaitaient faire du Burkina Faso une base arrière pour renverser le régime du Liberia. C’est dans ce contexte que se déroule l’assassinat.

Ce procès est aussi le résultat d’une longue lutte pour obtenir justice, au Burkina Faso mais aussi à l’extérieur. Une première plainte est déposée par les avocats de la famille Sankara en octobre 1997, évitant ainsi la prescription. Une première campagne pilotée par le Comité international justice pour Sankara soutenait le travail des avocats. Devant les blocages, une requête a été faite auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU en 2006.

Elle est jugée d’abord recevable mais, en 2008, le même comité se satisfait des mesures prises par le Burkina Faso qui se résument à une rectification du certificat de décès qui portait jusqu’ici la mention « mort de mort naturelle » et offre d’indemnisation financière à la famille, ce qu’elle a bien sûr refusé. Pourtant aucune enquête ne fut lancée ni aucune identification des corps enterrés dans le cimetière de Dagnoen à Ouagadougou, supposé être le lieu où sont enterrés les personnes assassinées le 15 octobre 1987.

C’est à cette époque qu’est lancée la campagne internationale Justice pour Sankara justice pour l’Afrique, dont je suis un des animateurs, se traduisant par de nombreuses initiatives, pétitions, meeting, manifestations de rue, conférences de presse, actions auprès des élus français [2]. Au Burkina Faso, la commémoration du vingtième anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara, en 2007, fut aussi un grand moment de mobilisation des Burkinabè mais aussi de quelques militants venus d’autres pays pour demander justice.

LVSL – Le procès a été annoncé dès la période de transition qui a suivi l’insurrection de 2014. Où en est la procédure aujourd’hui ?

B. J. – La campagne internationale active dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, a porté et a fait grandir la revendication de justice à travers le monde. Mais c’est l’insurrection de 2014, qui a chassé Blaise Compaoré, qui a été décisive. Rappelons par ailleurs qu’il a été exfiltré en Côte d’Ivoire par l’armée française. Des dizaines de milliers de Burkinabè ont envahi les rues, affrontant les différentes forces de l’ordre durant des heures. Le moment décisif fut la prise de l’Assemblée nationale. Les insurgés ont parcouru les quelques centaines de mètres restant jusqu’aux locaux de l’Assemblée, les mains en l’air, face à des militaires armés de mitrailleuses qui se sont finalement retirés. Une journée historique extraordinaire ! Les Burkinabè en ont été longtemps très fiers.

Lire notre précédent entretien avec Bruno Jaffré : « Au Burkina Faso, l’insurrection de 2014 n’a pas détruit le système mis en place par Compaoré ».

Puis est venue cette dernière période où les politiciens élus à l’issue de la transition, pour beaucoup des anciens proches de Blaise Compaoré, sont retombés dans les gabegies insensées, désorganisant l’État et se montrant incapables de mener la guerre contre les groupes djihadistes de façon efficace alors que des pans entiers du pays sont désertés par la population. On compte aujourd’hui plus de 1,5 million de déplacés internes selon les chiffres officiels, ce qui provoque une profonde tristesse chez les Burkinabè.

Pour revenir à votre question, disons que ce sont les autorités de la transition qui ont annoncé rapidement l’ouverture d’une enquête. La nomination d’un juge militaire résulte du fait que plusieurs procédures avaient été lancées par les avocats de la famille Sankara. Les autorités judiciaires de l’époque, aux ordres du régime de Blaise Compaoré, les avaient jugées irrecevables, sauf celle lancée devant la justice militaire qui restait bloquée mais ouverte, en attente d’une signature du ministre de la défense qui n’est jamais venue. C’est celle-ci qui a donc tout simplement été rouverte. Voilà pourquoi l’affaire est aux mains de la justice militaire.

L’ouverture du cette enquête est une des premières mesures annoncées par les autorités de la transition dès leur mise en place. Elle apparaît très clairement comme une victoire des insurgés et un acquis de l’insurrection. Il a souvent été dit que les insurgés étaient les « enfants de Thomas Sankara ». Sans doute ont-ils voulu en quelque sorte rattraper le fait que la population n’ait pas réagi le 15 octobre 1987. Ils ont puisé leur énergie et leur courage en se réclamant de Thomas Sankara pour la plupart.

LVSL – Le dossier a été divisé en deux volets : le volet interne au Burkina Faso et le volet international. Pour quelles raisons ?

B. J. – Le juge d’instruction a rapidement annoncé ses intentions de s’investir pleinement dans une investigation complète lorsqu’il a lancé une commission rogatoire en direction de la France et demandé l’ouverture du secret défense en octobre 2016. La commission rogatoire est une procédure figurant dans les accords de coopération signés au lendemain de l’indépendance. Concrètement il s’agit de la nomination d’un juge en France chargé d’ouvrir des investigations sous l’autorité du juge burkinabè. Cela s’est traduit par des auditions en France d’un certain nombre de personnes par la gendarmerie.

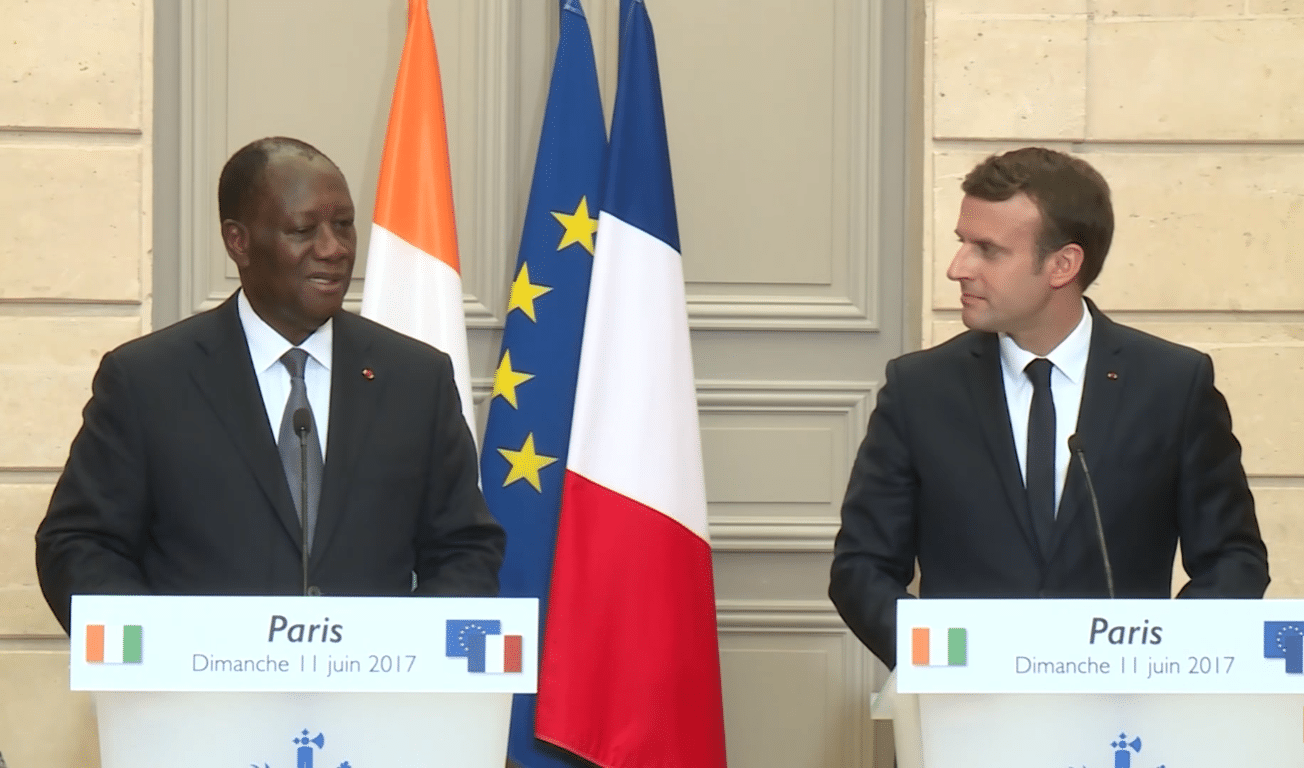

Répondant à la demande de levée du secret défense, Emmanuel Macron promet en 2017 de déclassifier tous les documents relatifs à l’assassinat de Thomas Sankara et de les mettre à la disposition de la justice burkinabè. Deux premiers lots d’archives françaises parviennent au Burkina Faso en novembre 2018 et janvier 2019. Puis plus rien pendant près de trois ans.

Le délibéré de l’audience de confirmation des charges est rendu le 13 avril 2021 et confirme l’accusation de quatorze inculpés sur vingt-cinq, dont trois sont en fuite. Cinq personnes impliquées sont décédées depuis. Ce délibéré est un acte judiciaire qui marque le feu vert pour organiser le procès.

Et ce n’est que quatre jours après, le 17 avril 2021, qu’est organisée une cérémonie de remise du troisième lot de documents des archives françaises. L’ambassadeur de France les remet au ministre délégué chargé de l’intégration et des Burkinabè de l’extérieur, en présence de la presse. Soit quatre ans et demi après la promesse d’Emmanuel Macron !

Alors que l’investigation concernant le dossier national était terminée, le juge d’instruction souhaitait attendre ce troisième lot avant de boucler son dossier. En même temps, cette attente ne devait pas s’éterniser sous peine d’apprendre de nouveaux décès d’accusés ou de témoins. Certains étaient malades, d’autres semblaient avoir perdu la mémoire, d’autres encore prévus à la barre ne sont pas venus.

C’est ce retard dans la fourniture tardive du troisième lot qui a donc poussé le juge à la dissociation. L’instruction du volet international reste donc en principe ouverte. Le juge François Yaméogo ayant reçu une autre affectation, un nouveau juge a été nommé qui a déjà été remplacé par un autre.

Mais lors de mon dernier séjour au Burkina Faso entre fin-janvier et début-février, en me rendant à la justice militaire et en cherchant à rencontrer le nouveau juge d’instruction, j’ai découvert qu’il n’y en avait aucun sur cette affaire. Autrement dit, l’instruction sur le volet international du dossier est arrêtée depuis pratiquement un an. Nous avons rendu public cette information en espérant la nomination d’un nouveau juge rapidement [3].

LVSL – Qu’a-t-on appris de nouveau grâce aux auditions sur le volet interne ?

B. J. – Beaucoup de choses… De très nombreux témoins militaires et gendarmes sont passés à la barre. Beaucoup étaient au Conseil de l’entente sur les lieux de l’assassinat. Cet endroit était en quelque sorte le centre névralgique de la révolution de 1983 à 1987. Plusieurs dirigeants de la révolution y avaient un bureau, parfois même un endroit pour dormir. C’est là aussi que se tenaient les réunions du Conseil national de la révolution (CNR). L’assassinat de Sankara, de ses compagnons et de gardes du corps a eu lieu au moment de l’ouverture d’une réunion du secrétariat du CNR qu’avait mis en place Thomas Sankara pour mieux structurer la direction de la révolution.

Plusieurs témoins ont nommé les membres du commando, au nombre de huit, et ont raconté ce qu’ils ont vu. Plusieurs sont décédés aujourd’hui. Le procès a permis de donner un récit assez détaillé des évènements sur les lieux. Le commando de huit hommes, tous de la garde rapprochée de Blaise Compaoré dirigée par Hyacinthe Kafando, actuellement en fuite, est parti du domicile de Blaise Compaoré, dans deux véhicules dont l’un lui appartenait. Arrivés sur les lieux, ils ont commencé à tirer sans sommation sur les éléments de la garde rapprochée de Thomas Sankara, puis sur les membres de la réunion qui sont sortis les uns après les autres.

Thomas Sankara a déclaré à ses camarades : « C’est moi qu’ils veulent. » Il est sorti le premier les mains en l’air et s’est fait mitrailler sans sommation ainsi que les autres présents à la réunion. L’un d’eux, Alouna Traoré, le seul rescapé de la réunion, a depuis plusieurs années régulièrement témoigné dans la presse [4]. Pas de doute possible selon les témoignages recueillis durant le procès, le commando n’a pas cherché à arrêter Sankara, comme a tenté de le faire croire Blaise Compaoré, mais bien à l’assassiner ainsi que ses camarades, parmi lesquels aucun n’a riposté.

LVSL – Quelles sont les contradictions qui sont apparues et quelles sont les zones d’ombre qui restent à éclaircir ?

B. J. – La plupart des accusés ne reconnaissent pas les faits, d’autres témoins ont peur et ne reconnaissent pas ce qu’ils ont dit devant le juge sous serment. On comprend pourquoi le juge a dû rechercher de nombreux témoins. Par exemple, les avocats ont dit qu’heureusement un des membres du commando a raconté ce qu’il s’est passé… mais ils étaient sept. Pour ma part, je travaille sur le sujet depuis de nombreuses années mais j’ai appris beaucoup de choses [5].

Pour ce qui est des zones d’ombre, je pense que l’implication des civils n’a pas suffisamment été reconnue. Certains ont été cités, comme Salif Diallo, l’homme de tous les mauvais coups de Blaise Compaoré. Il a cherché à retrouver une certaine virginité à la fin de sa vie et aujourd’hui il est décédé. Le journaliste Gabriel Tamini a par exemple passé la nuit à la radio pour surveiller que les autres journalistes ne fassent pas de faux pas.

Mais de nombreux autres civils ont participé à la déstabilisation du régime, notamment en rédigeant des tracts orduriers dont l’objectif était clairement de détruire l’amitié entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. La lumière n’a pas été faite, à mon avis, sur les agissements de ces gens-là. Ces assassinats se sont faits dans un contexte politique dans lequel beaucoup agissaient dans l’ombre contre Thomas Sankara et sa ligne d’ouverture dans laquelle il s’était engagé à partir d’août 1987.

LVSL – Que peut-on attendre de l’enquête sur le volet international ?

B. J. – Comme je vous l’ai dit, j’ai appris que l’instruction avait été arrêtée alors que ce n’était pas du tout ce qui était prévu. Nous avons fait un communiqué à ce sujet. Les communiqués du comité justice pour Sankara sont très largement diffusés au Burkina Faso et nous espérons donc que celui-là sera suivi d’effet et que l’instruction reprendra rapidement. Sans doute faudra-t-il attendre que la situation du pays se stabilise.

Selon les informations que j’ai glanées ici ou là et ce que je sais des archives diplomatiques à La Courneuve que j’ai épluchées durant plus d’un mois, la France n’a pas honoré la promesse du président Macron faite lors de son voyage au Burkina Faso en septembre 2017. D’ailleurs, la France n’ouvre quasiment jamais le secret défense comme en témoigne le difficile combat du Collectif secret défense un enjeu démocratique dont je suis membre pour représenter l’affaire Sankara [6].

Lire « Accéder aux archives classifiées en France, un parcours du combattant », par Sylvie Braibant et notre précédent entretien avec Bruno Jaffré : « Assassinat de Sankara : le gouvernement doit lever le secret défense ».

De nombreux témoins ont évoqué l’éventualité de complicités extérieures, en provenance de la France, de la Côte d’Ivoire ou de la Libye. Mais force est de reconnaître qu’enquêter sur un complot extérieur n’est pas chose aisée. Le secret défense est bien sûr un des premiers obstacles à lever. Par exemple notre réseau a demandé dans un communiqué la communication des archives du cabinet de François Mitterrand et de celui de Jacques Chirac puisqu’on était en période cohabitation.

Dans ce genre d’affaire il peut y avoir des documents qui ont été détruits, d’autres qui sont stockés quelque part sans avoir emprunté le processus de gestion des archives. Sans doute aussi des conversations ou des actes pour lesquels il n’y a pas d’écrits.

Il faut souligner ici l’engagement du juge François Yaméogo qui s’est lancé avec rigueur et ténacité dans l’enquête. Sa demande de levée du secret défense et de commission rogatoire en direction de la France était un fort signe d’indépendance. Mais il semble qu’en France on n’a pas vécu le même engagement. Ainsi, le témoignage d’un agent des services de contre-espionnage burkinabè affirmant la présence de Français le 15 octobre 1987 venus détruire des écoutes téléphoniques est issu de l’enquête du juge, alors qu’il n’y en a pas trace dans les documents fournis par la France.

Restent les enquêtes journalistiques. Il y a des témoins qui apparaissent ici ou là dans certains médias et évoquent le complot international [7]. Ici en France, les journalistes travaillent par à coup. Dans les rédactions, leur temps leur est souvent compté. À ma connaissance aucun journaliste n’a entrepris une telle investigation dans la durée.

J’ai été contacté par une maison de production relativement importante pour collaborer à un documentaire d’investigation sur le complot international. Espérons que nous aurons les moyens à la hauteur de l’ambition qu’elle affiche. Je sais qu’il y a déjà deux autres documentaires en route un au Burkina et un autre en Grande-Bretagne.

Force est de reconnaître que nous disposons de quelques éléments et de quelques pistes à suivre, mais que ça ne suffit pas. La conjoncture internationale de l’époque, la guerre au Liberia qui s’est déclenchée deux ans plus tard, les mécontentements qui ont suivi les actions de Sankara sur la scène internationale et quelques témoignages ici ou là rendent parfaitement crédible l’hypothèse de complicités internationales. Mais il faut poursuivre les investigations par l’instruction judiciaire et l’enquête journalistique, qui sont des méthodes différentes mais peuvent parfaitement se compléter.

LVSL – Dans son témoignage, l’ancien président ghanéen Jerry Rawlings a affirmé que Sankara et Compaoré semblaient très proches et qu’il ne pouvait pas imaginer un tel assassinat. D’autres témoins ont eu un récit opposé. Comment l’expliquer ?

B. J. – Il ne pouvait pas l’imaginer à l’époque sans doute parce que Thomas Sankara est resté constant dans l’affirmation de son amitié pour Blaise Compaoré, qui faisait sans doute de même. Pourtant les Ghanéens ont bien proposé à Sankara de venir se réfugier au Ghana, selon ce que m’avait confié Etienne Zongo, son aide de camp qui est sans doute à l’origine de cette demande. Signe qu’ils étaient bien au courant des tensions. Et dans un extrait de l’audition de Jerry Rawlings devant le juge François Yaméogo, publié récemment dans le journal Afrique XXI, si Rawlings réitère ce que vous dites, il n’en reste pas moins qu’il dit aussi que des membres de la sécurité nationale l’avaient informé que « Sankara craignait que Blaise ne veuille agir contre lui ».

LVSL – Certains observateurs affirment que le colonel Gilbert Diendéré aurait déposé un témoignage partiel et insincère et qu’il aurait fait des pressions sur d’autres témoins. Qu’en pensez-vous ?

B. J. – Sans doute faut-il rappeler aux lecteurs qui est Gilbert Diendéré. À l’époque, il était lieutenant et le second de Blaise Compaoré à la direction du centre national d’entrainement commando qui avait été créé par Thomas Sankara. Il a été le chef du régiment de la sécurité présidentielle (RSP), de triste réputation, véritable corps d’armée au service de Blaise Compaoré et chargé des basses besognes du régime, notamment de la répression. C’est lui qui a tenté un coup d’État en septembre 2015 pour tenter de mettre un terme à la transition alors que les élections devenaient inéluctables.

Arrogant au début du procès, il a petit à petit perdu de sa superbe. Au début, il s’habillait avec son uniforme militaire, ce qui est apparu comme une provocation alors qu’il est condamné à vingt ans de prison pour le putsch de 2015. Mais il a fini en tenue civile.

Il est apparu au fil du procès comme le véritable organisateur de l’assassinat. Il a tenté de nier avoir été sur les lieux lors de l’arrivée du commando alors que de nombreux témoins ont affirmé l’avoir vu. Il a prétendu avoir été sur un terrain de sport non loin de là lorsque le commando est arrivé, mais aucun témoin n’est venu le confirmer.

Autre élément important, on a découvert que Diendéré pilotait ses hommes en les envoyant dans les points stratégiques de la ville ou dans d’autres casernes pour éviter qu’elles ne réagissent. Le lieutenant Michel Koama a été assassiné peu de temps avant Thomas Sankara, parce qu’il était considéré comme un des éléments capables de réagir avec ses hommes. D’autres témoins proches de Thomas Sankara sont venus affirmer qu’eux aussi avaient échappé à des tentatives d’assassinat.

Diendéré fait peur. On dit autour du procès que le regard qu’il jetait sur certains des témoins leur faisait peur. Certains ont d’ailleurs déclaré qu’ils ne voulaient pas mettre leur famille en danger quand le président du tribunal cherchait à en savoir plus. Pour illustrer cela voilà ce que rapporte un quotidien burkinabè : « Au cours de la plaidoirie Me Farama évoque une causerie qu’il a eu avec un soldat à propos du général Diendéré. Le soldat lui a dit : “Le général est très wacké. Il est très fort. Quand il rentre dans une salle et qu’il vous fixe du regard, vous êtes subjugué et il vous domine.” [8] »

Parmi les accusés, Tondé Ninda, le chauffeur de Gilbert Diendéré, est accusé de subornation de témoin. Sur demande Diendéré, il aurait rencontré Abderrahmane Zétiyenga, alors commandant d’unité au sein de la garde présidentielle, la veille de son audition. C’était pour tenter de l’influencer mais Diendéré nie. Zétiyenga a cependant enregistré leur conversation qu’il a remise au juge d’instruction.

Enfin, le 10 novembre, lors d’une audience du procès, un des avocats de la famille Sankara, Me Ferdinand Nzepa, a donné les noms de soldats ayant participé au complot et décédés depuis : « Otis est mort sur la route de Gaoua. Il avait été affecté pour indiscipline et c’est lorsqu’on le conduisait à Gaoua qu’il a tenté de s’évader. Il a reçu les rafales de ceux qui l’escortaient. Nabié Insoni est mort de maladie. Tabsoba est mort de maladie. Somé Gaspar est mort par accident. Maiga est mort par maladie et Lingani est mort suite aux événements de 1989 où il a projeté de renverser Blaise Compaoré [9] », laissant entendre que ces décès sont suspects.

On comprend donc que nombre d’accusés ou témoins ont donné l’impression d’avoir peur ou de ne pas dire la vérité.

LVSL – Vous avez demandé à être auditionné, mais ça n’a pas été le cas. Pourquoi vouliez-vous être auditionné et pourquoi cela a-t-il été refusé ?

B. J. – Je pense que pour différentes raisons sur lesquelles je ne m’étendrai pas, ma demande n’est pas arrivée jusqu’au président du tribunal. J’ai reçu de façon détournée une réponse de la procureure, la même qui n’a pas trouvé le moyen de nommer un juge depuis un an pour poursuivre l’instruction sur le volet international. Elle m’a fait dire que le volet international n’était pas à l’ordre du jour du procès puisqu’il y avait dissociation. Or j’ai suivi le procès d’assez près quotidiennement grâce à la presse burkinabè, et de nombreux témoins comme je vous l’ai dit ont témoigné de complicités extérieures.

Je voulais dénoncer Arsène Yé Bongnessan que j’avais rencontré début novembre 1987 et qui a déclaré ne pas avoir d’importantes responsabilités après le 15 octobre 1987 alors qu’il était le premier responsable des comités révolutionnaires qui remplaçaient les comités de défense de la révolution (CDR).

Je voulais aussi exposer ce qu’est le secret défense et comment ça fonctionne, afin de montrer que la France n’avait pas honoré la promesse d’Emmanuel Macron. Enfin j’aurais aimé faire un exposé global sur la situation politique à l’intérieur du pays et sur le contexte international.

J’ai finalement décidé de m’exprimer dans un média local :

Entretien préparé avec le concours de Mahamady Ouédraogo.

Notes :

[1] Lire « L’intervention que devait faire Thomas Sankara à la réunion du 15 octobre 1987 au soir », thomassankara.net.

[2] On peut prendre connaissance de ces initiatives via ce lien.

[3] Lire « L’instruction sur le volet international de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, stoppée depuis un an, doit reprendre au plus vite », thomassankara.net, 7 février 2022.

[4] Voir sur ce lien les articles sur Alouna Traoré, sur thomassankara.net.

[5] Lire les articles de Bruno Jaffré sur le sujet : « Les circonstances de l’assassinat de Thomas Sankara » et « Ouverture d’un procès historique à Ouagadougou. Mais qui a assassiné Thomas Sankara ? », thomassankara.net, 2021.

[6] Lire Pascal Jouary, Secret-défense, le livre noir. Une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d’État, Max Milo, 2021.

[7] Lire le webdoc : « Qui a fait tuer Sankara ? Des pistes d’enquête », RFI, 2017 et « Qui a tué Sankara ? Présentation du webdoc de RFI réalisé en 2017 », thomassankara.net, 2021.

[8] Lire « Assassinat de Thomas Sankara : “Le général Diendéré est complice par instigation ou instruction”, dixit Me Prosper Farama », Le Pays, 8 février 2022.

[9] « Procès Thomas Sankara : le récapitulatif », Faso7.com.