Rémi Bourgeot est économiste et chercheur associé à l’IRIS. Il a poursuivi une double carrière de stratégiste de marché dans le secteur financier et d’expert économique sur la zone euro et les marchés émergents pour divers think tanks. Concernant la zone euro, ses études traitent des divergences économiques, de la BCE, du jeu politique européen, de l’Allemagne et des questions industrielles. Catalogne, pays de l’Est, Brexit, Allemagne : il revient sur tout cela aujourd’hui.

***

La situation est incertaine en Espagne et devient dangereuse. Le Parlement catalan a voté vendredi dernier l’indépendance. Madrid a a répondu en annonçant la mise sous tutelle de la région, conformément à l’article 155 de la Constitution espagnole. Quelles pourraient être, pour l’Europe, les conséquences de la dislocation d’un de ses États membres ? L’UE peut-être aider à régler la crise catalane ?

La crise catalane renvoie à un risque existentiel pour l’Union européenne. Alors que l’UE a été vue historiquement comme un soutien des divers régionalismes, cette crise représente la limite absolue à cette approche. Quoi que l’on pense de la gestion littéralement désastreuse de Mariano Rajoy, ou des revendications catalanes, une UE qui encouragerait, près du point de rupture, l’éclatement d’un de ces grands États membres, s’aliénerait la quasi-totalité des États et ferait face à une situation de blocage fondamentale. L’UE est une construction internationale qui repose sur la participation volontaire de ses membres. Cette réalité est de plus en plus apparente depuis la crise. Ce constat est évidemment paradoxal si l’on a, par exemple, à l’esprit les programmes d’austérité. En réalité,, toutefois marquée par les lourds déséquilibres qui affectent les relations entre États, en particulier autour de la puissance allemande.

L’UE a été le cadre de développement de ces déséquilibres qui s’avèrent d’autant plus extrêmes une fois que l’illusion d’un dépassement institutionnel des États se défait. Il n’est donc guère surprenant que l’UE soit la grande absente de la crise catalane. Ce non-soutien a douché les espoirs des indépendantistes catalans qui imaginaient transformer la Catalogne en une sorte de région à nu dans l’UE, en dépassant ce qu’ils considèrent comme un simple échelon madrilène. Sans soutien d’une UE dont le pouvoir politique apparaît de plus en plus comme inexistant en dehors du jeu interétatique (certes déséquilibré), la sécession catalane est impossible… sauf à accepter de plonger dans une forme ou une autre de chaos légal et économique. La Catalogne n’appartiendrait plus à l’UE et aurait les pires difficultés à rejoindre le club. Pro-européenne, elle chercherait à conserver l’euro mais se verrait formellement exclue de l’union monétaire en même temps que de l’UE et se retrouverait donc à utiliser la monnaie unique sur une base légale très faible, au même titre que le Kosovo ou le Monténégro.

Le cas catalan renvoie à un itinéraire historique particulier mais illustre un certain type d’instabilité politique. Il s’agit de la tendance plus générale à la désagrégation des États, les régions les plus riches s’émancipant progressivement de leur appartenance nationale en se représentant plus libre dans un cadre plus large et plus abstrait. Christopher Lasch avait justement relevé ce phénomène à la fin de sa vie, au début des années 1990, en évoquant notamment le cas de la Californie qui rêvait d’une forme d’émancipation dans le cadre de la mondialisation, par son appartenance économique au « Pacific Rim ». La crise politique que traversent nos sociétés dépasse le cadre du populisme et s’ancre davantage dans une remise en question des cadres étatiques qui ont, depuis plus de quatre décennies, organisé leur propre délitement.

Tout autre pays, tout autre type de manifestation identitaire : un parti populiste de droite hostile à l’immigration (ANO) a remporté la victoire aux élections législatives tchèques du 21 octobre. Une semaine auparavant, le très conservateur Sebastian Kurz gagnait les élections autrichiennes, et entreprend actuellement de former une coalition avec le parti de droite radicale FPÖ. Pourquoi cette épidémie de revendications identitaires à l’Est de l’Europe ?

La thèse défendue, au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, selon laquelle la vague populiste incarnée par Donald Trump et les partisans du Brexit se serait échouée sur les côtes de l’Europe continentale, n’aura pas tenu longtemps. La remise en cause du statu quo politique est en train de devenir une réalité où que l’on regarde en Europe, mais cette tendance prend des formes bien différentes d’un pays à l’autre. Les développements politiques qui touchent l’Europe centrale paraissent d’abord surprenants si l’on cherche à expliquer le populisme par une lecture quelque peu simpliste des chiffres de croissance économique ou par la seule question de la relégation des classes populaires. Si cette ligne d’analyse permet assez bien d’expliquer l’essor des mouvements populistes en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, le cas de l’Europe centrale est de nature assez différente, tout comme celui de l’Allemagne.

Les pays d’Europe centrale issus du bloc communiste ont tendance à rester bloqués à des niveaux de développement plus bas que ceux d’Europe occidentale mais l’ampleur du chemin économique parcouru ces deux dernières décennies ne fait aucun doute et ils ont, de plus, tendance à jouir de taux de chômage plutôt limités. La République tchèque que vous évoquez, connaît même une situation proche du plein emploi, et, sur le plan financier, fait office sur les marchés mondiaux de havre de stabilité, de « safe haven » alternatif, comme une sorte de Suisse d’Europe centrale. D’ailleurs, n’oublions pas que la riche Suisse a été précurseur en matière de populisme de droite visant le pouvoir, avec le SVP/UDC de Christoph Blocher qui, tout comme l’américain Donald Trump ou le tchèque Andrej Babiš, est chef d’entreprise et milliardaire.

Si les bénéfices économiques de leur intégration à l’Union européenne sont apparus comme assez évidents à la Tchéquie et à ses voisins d’Europe centrale, notamment dans le cadre de leur rattrapage économique et des fonds structurels versés aux nouveaux États-membres, les nombreuses implications de la participation à l’UE y paraissent plus problématiques. Il est évident que, pour ces pays, la question de l’abandon de pans de leur souveraineté est, pour des raisons historiques notamment, particulièrement sensible, et alimente une réaction identitaire souvent épidermique voire brutale.

Sur la question même de la « success story » économique, il convient tout de même de souligner les limites de leur rattrapage qui a essentiellement consisté en une intégration à l’appareil industriel allemand. La sous-traitance est un puissant outil de rattrapage économique mais ce phénomène connaît, dans la quasi-totalité des pays émergents, une limite intrinsèque qui conduit en général à un pallier dans le développement. Le modèle de sous-traitance nourrit par ailleurs une frustration liée à une structuration économique et sociale qui ne s’ancre pas dans la conception et qui ne mobilise pas la créativité du pays.

En somme, il existerait un type de frustration identitaire lié à un modèle de croissance économique peu valorisant et devant tout à l’extérieur (ici, à l’Allemagne) ?

Oui. Les gouvernants qui se contentent de jouer la petite musique de l’adaptation bureaucratique au marché unique ou à la mondialisation suscitent rarement une forte adhésion populaire au bout du compte, que cette approche économique produise un certain succès comme en Europe centrale ou une logique de délitement de l’appareil productif comme en France et en Italie. Le rattrapage économique est très souvent le résultat de l’imitation d’un modèle, comme cela fut d’ailleurs le cas des pays d’Europe occidentale suivant la révolution industrielle anglaise. Mais, même en suivant un modèle éventuel, le dépassement du simple cadre du rattrapage nécessite l’intégration de la conception et de la production. Un pays comme la République tchèque a une longue histoire industrielle derrière lui, et était bien plus industrialisé et productif que le bloc communiste dans son ensemble. Ce qui y nourrissait une grande fierté.

Le type de rattrapage des deux dernières décennies, écrit d’avance et connaissant par ailleurs de nombreuses limites, si ce n’est un plafond de verre, a un caractère débilitant lorsqu’il ne s’accompagne pas d’un véritable projet national, et l’on peut à cet égard comprendre le vertige économique de ces pays dans le cadre de l’Union européenne. Toutes les modalités de croissance économique ne se valent pas. Alors qu’il est évident que l’Union européenne souffre de l’absence de projets de coopération viables, les États aussi ont eu tendance à se vider de leur substance dans le cadre de cette simple logique d’allocation du capital productif à l’échelle européenne et mondiale.

La dimension identitaire de ces développements politiques est préoccupante mais peu surprenante. Nous sommes témoins de l’effondrement de l’illusion quant au dépassement des États-nations. Non seulement pour les pays qui connaissent un délitement économique mais aussi pour ceux qui ont connu un extraordinaire rattrapage, comme les anciens pays du bloc communiste, ou ceux qui affichent une solide prospérité comme l’Autriche, qui n’a rejoint l’UE qu’en 1995 une fois que la disparition de l’URSS l’y a autorisée, ou comme la Suisse qui, bien qu’à l’écart de l’appartenance formelle à l’UE, y est largement intégrée.

Et la question migratoire alors ? La république tchèque n’a pratiquement pas reçu de « migrants »….

Il n’est pas très surprenant de voir, dans ce contexte, une partie de l’électorat de ces pays se focaliser sur la figure de l’immigré, que l’immigration y soit importante ou très faible. Si le mouvement historique de dépassement des États a neutralisé la capacité de mobilisation positive des peuples européens, il semble que des tendances plus sombres lui aient au contraire survécu. Bien que l’on puisse aborder les questions d’immigration de façon apaisée, il convient de ne pas prendre à légère ces obsessions identitaires et leurs conséquences, qui nous dépassent forcément. Nous ne revivons probablement pas les années trente, mais le type de vide politique qui apparait à tous les étages de la structure européenne engendre rarement vertu et raison. Cette réalité s’applique aussi bien aux Etats, qui pensaient s’en remettre à l’Europe pour à peu près tout et à une mondialisation prétendument heureuse, qu’à la bureaucratie européenne elle-même.

En tout état de cause, l’idée de vouloir sauver les meubles en divisant l’Europe centrale entre pro-européens (République tchèque, Slovaquie…) et eurosceptiques (Pologne, Hongrie) est inefficace car erronée dans ses prémisses, comme le montre justement le résultat de l’élection tchèque. Il est, dans tous les cas, trop tard désormais pour ce type de stratégie. Si les pays de ce que l’on appelle le groupe de Visegrád suivent effectivement des tendances politiques assez différentes, la remise en cause du cadre européen y est commune et profonde. A vouloir stigmatiser à tout prix la critique de l’UE chez les membres les plus récents, on ne fait que donner du sens à une sorte de front commun de ces pays et surtout on y légitime les tendances politiques les plus néfastes.

Les responsables européens devraient renoncer à l’instrumentalisation de cette « nouvelle Europe » et s’attaquer à la question essentielle du rééquilibrage du continent, du point de vue politique et économique. Les dérives politiques qui mettent en danger l’État de droit doivent être dénoncées. Mais les stratégies de stigmatisation de l’euroscepticisme en tant que tel sont vouées à l’échec.

Le Brexit semble bien mal engagé. Pourquoi le processus de séparation de la Grande-Bretagne et de l’Union avance-t-il aussi peu ? Qui bloque ? Les Britanniques ? Les États membres de l’UE ? Pensez-vous, comme l’a récemment affirmé l’ancien ministre grec Yanis Varoufakis que le couple franco-allemand ne souhaite pas une véritable réussite des négociations mais veuille au contraire faire un exemple en rendant les choses difficiles aux britanniques ?

L’analyse de Yanis Varoufakis est intéressante et parfois même savoureuse, du fait de sa connaissance intime du cadre des négociations européennes, mais elle est limitée par une forme d’incohérence. Il ne cesse de démontrer sa compréhension du cadre inégalitaire qui organise les relations entre États au sein de l’Union européenne, mais il semble n’y reconnaître que deux échelons, celui d’hegemon et celui de dominion. Il ne fait aucun doute que la Grèce a exploré tous les aspects imaginables de cette dichotomie dans le cadre des plans d’aide. Mais les choses ne sont, en temps de crise, pas si simples ou binaires pour les grands pays. Autant la dépression grecque était un sujet d’importance parfaitement mineure pour l’Allemagne, autant la question du Brexit est tout de même d’un autre ordre.

L’instauration de barrières douanières entre le Royaume-Uni et l’UE, dans le cadre de l’OMC, n’aurait pas de conséquences économiques catastrophiques pour l’Allemagne, malgré son excédent bilatéral d’environ 50 milliards d’euros (86 milliards d’exportations contre 36 milliards d’importations…) avec Londres. Cela serait tout de même problématique pour l’industrie automobile, parmi d’autres secteurs. Dans le cadre politique allemand et de ses règles tacites, la chancelière n’a pas de mandat pour pénaliser délibérément un secteur phare de l’économie nationale à des fins politiques. Même dans le cas des sanctions contre la Russie, on a fini par voir les responsables économiques se manifester et rendre la position allemande ambivalente.

L’UE souffrirait moins que le Royaume-Uni de l’instauration de barrières douanières mais il est évident que cela serait problématique pour un certain nombre de secteurs qui exportent massivement vers le Royaume-Uni. Plus encore, le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE se fait très largement entre entreprises d’un même secteur dans le cadre de chaînes de valeur intégrées. L’instauration de barrières douanières dans ce cadre, tout comme l’addition d’une couche supplémentaire de bureaucratie, affecteraient ces secteurs de façon sensible. Par ailleurs, certains pays comme la Belgique et les Pays-Bas sont encore plus orientés vers le Royaume-Uni et souffriraient bien plus que l’UE prise dans son ensemble.

Alors oui, on entend beaucoup à Paris l’idée qu’un Brexit chaotique, sans accord, servirait d’exemple. Mais dans la plupart des pays européens, l’intérêt économique jouit encore d’une certaine priorité, et c’est notamment le cas en Allemagne, même si cette question n’y a pas d’implication macroéconomique majeure.

Côté britannique, le principal problème réside aujourd’hui dans la faiblesse politique de Theresa May à la suite des élections générales désastreuse du moi de juin. La Première ministre ne jouit pas d’un véritable mandat pour négocier une nouvelle relation avec l’UE. Elle fait par ailleurs face à la fronde au Parlement des députés les plus pro-européens des deux bords, qui veulent s’assurer d’avoir leur mot à dire non seulement sur l’accord final mais aussi sur la possibilité de l’absence d’accord. Dans la réalité, l’idée d’un accord est de plus en plus ancrée de tous les côtés et les dirigeants des divers États membres sont pressés d’entamer les négociations sur la question commerciale. Évidemment, ceux-ci souhaitent aussi récupérer une partie de l’activité de la City et souhaiteraient donc un accord qui présente d’importantes contraintes pour le Royaume-Uni, en échange d’une limitation de l’immigration européenne.

Reste que l’idée d’encourager délibérément un véritable échec final des négociations est éloignée de la réalité. Le cadre fixé dans le cadre de la Commission est inefficace, et naturellement cette inefficacité en partie volontaire peut servir à orienter l’accord final. Des négociations chaotiques peuvent permettre de finir par mettre un accord sur la table, côté européen, et de négocier de simples amendements avec les Britanniques, qui seraient prétendument soulagés d’échapper à une forme de rupture et surtout à l’incertitude. Il semble ainsi que des brouillons d’accord commercial circulent entre ministères à Berlin.

Le déraillement des négociations, dans le cadre caricatural qui a été fixé à Michel Barnier, a révélé les inquiétudes de divers États européens autant que la forme de chaos qui règne à Westminster et empêche les Britanniques de développer une véritable stratégie.

Et le couple franco-allemand, alors ? Existe-t-il toujours ? Emmanuel Macron poursuit Angela Merkel de ses assiduités mais cette dernière semble plutôt occupée à monter sa coalition « jamaïque ». Les projets de Macron de relance quasi-fédérale de l’Europe vous semblent-ils réalistes une fois cette coalition formée, où sont ils iréniques ?

Les projets d’Emmanuel Macron pour une réforme de la zone euro vont dans le sens du « gouvernement économique européen » dont rêve l’élite française depuis la conception de l’euro, malgré le rejet catégorique de l’Allemagne qui se focalise pour sa part sur le respect de simples règles budgétaires, par la contrainte. Cependant, même sur ce seul plan économique, les projets du Président français font l’impasse sur la question de la coordination macroéconomique qui est en réalité encore plus importante que celle du dispositif institutionnel. Si l’on a à l’esprit l’absence complète de coordination macroéconomique, l’Allemagne étant engagée dans une longue phase de désinvestissement visant à la maximisation de l’excédent budgétaire, on comprend que l’idée, encore bien plus ambitieuse, d’une sorte de fédéralisation de la zone est parfaitement exclue en Allemagne. Et c’était déjà le cas dans le cadre de la coalition sortante entre la CDU/CSU et le SPD. Le SPD et la myriade d’experts proche du parti assuraient le service après-vente fédéraliste de la politique de Mme Merkel, mais n’orientaient pas concrètement celle-ci dans ce sens.

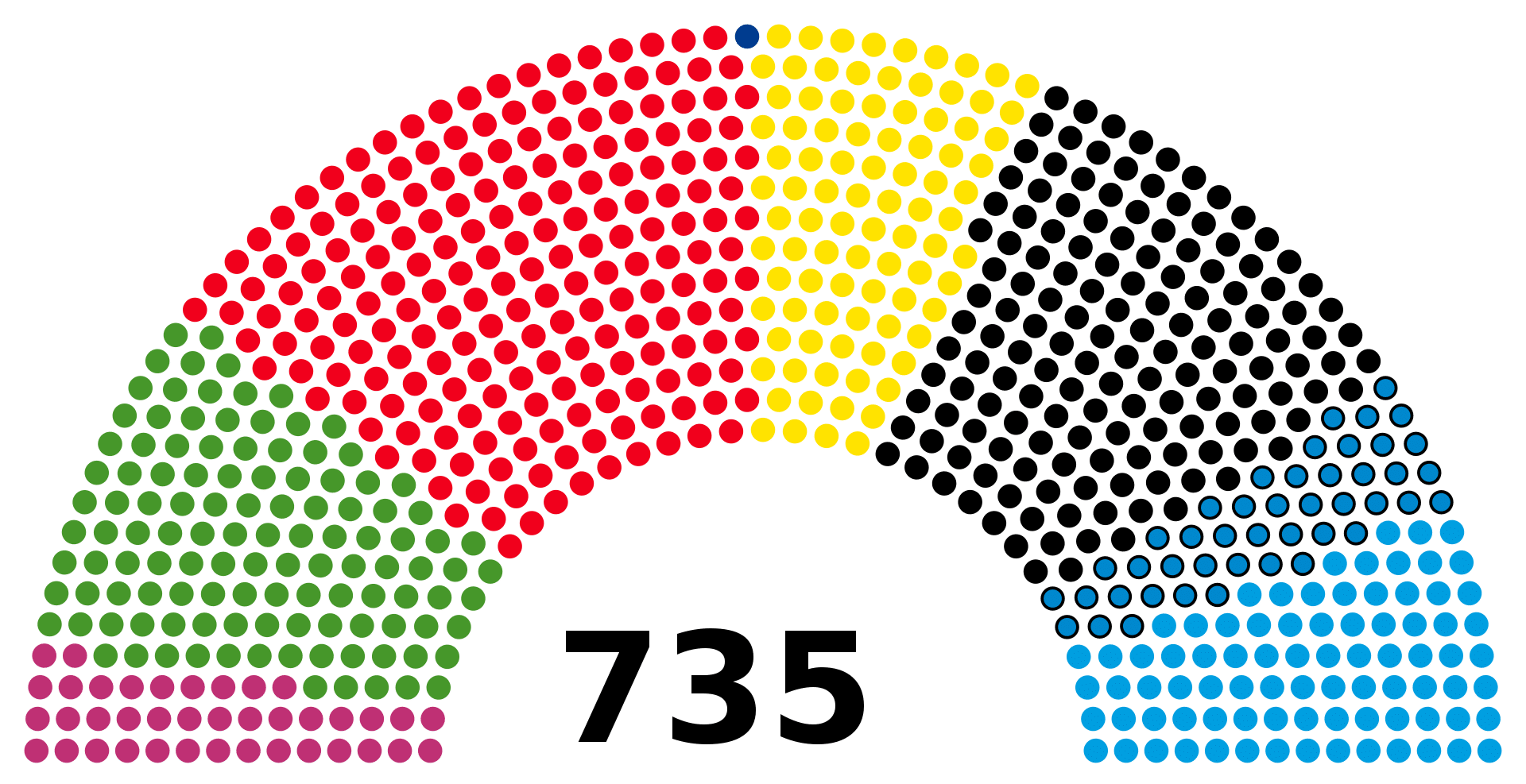

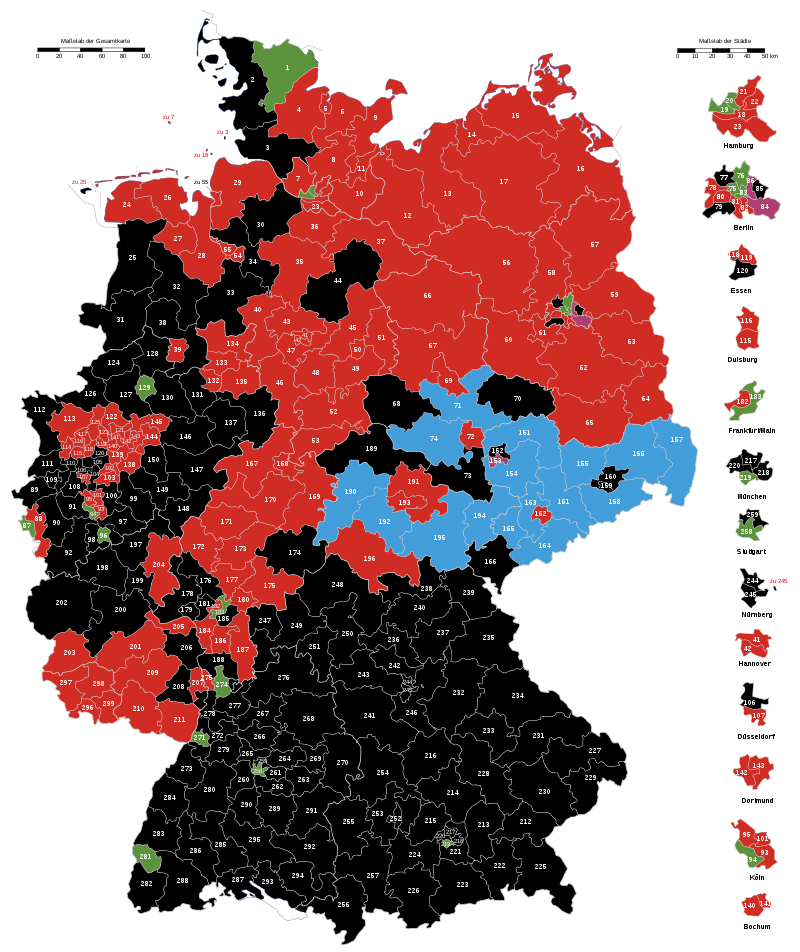

Les élections allemandes de cet automne, avec l’entrée dans la coalition du FDP et l’arrivée massive de l’AfD au Bundestag aggravent cette réalité et la révèlent aux yeux du monde. L’élection d’Emmanuel Macron a, pendant quelques semaines, nourri l’idée d’une convergence de vues entre les dirigeants français et allemands, mais il n’y avait quasiment aucune réalité derrière ces affirmations, bien qu’elles semblaient faire consensus non seulement en Europe mais un peu partout dans le monde, de façon assez étonnante.

Ce que l’on a appelé « couple franco-allemand » dans l’après-guerre n’existe plus depuis le début des années 1990. D’un côté la réunification allemande et l’intégration économique de l’Europe centrale ont changé en profondeur la place et le poids de l’Allemagne en Europe. De l’autre, les dirigeants français se sont empressés de se débarrasser de leurs prérogatives économiques, vues comme écrasantes, en imposant l’idée de l’euro aux Allemands, en échange d’un soutien à la réunification. Il n’y a jamais eu de couple franco-allemand parfait, symbiotique. Mais les mandats de Gerhard Schröder, bien qu’officiellement pro-européen et social-démocrate, ont changé en profondeur le rapport de l’Allemagne à la France et à l’Europe, quand simultanément la France parachevait son grand rêve bureaucratique d’abandon de ses responsabilités économiques.

Le discours de la Sorbonne d’Emmanuel Macron a souvent été vu comme une grande feuille de route pour l’Europe, mais il semblait davantage prendre acte de la divergence de vue avec l’Allemagne sur les sujets les plus cruciaux comme l’euro, bien qu’il existe une certaine convergence sur d’autres sujets extérieurs.

Dans un entretien donné au Figaro, le philosophe Pierre Manent expliquait récemment : « L’Allemagne se trouve aujourd’hui dans la situation nationale la plus favorable où elle se soit jamais trouvée. Elle exerce sur l’ensemble européen une hégémonie qui est acceptée et souvent appréciée ». On sent pourtant un malaise dans ce pays, ainsi que l’ont montré le bon score de l’Afd aux élections du 24 septembre et le virage souverainiste des libéraux du FDP comme vous venez de le dire. Pourquoi ce malaise ?

Le vote AfD reste lié aux couches populaires, en particulier de l’Est. Mais le phénomène est plus complexe puisque le parti reprend en fait, en amplifiant la dimension eurosceptique, la grammaire économique ordolibérale. Il ne s’agit donc pas, en tant que tel, d’un relais économique de classes populaires sous pression, puisque le parti peut difficilement être vu comme défendant leurs intérêts. Même sa critique de l’euro, qui était la marque de fabrique du parti à sa création, suivait plutôt une ligne technocratique, à coup de dénonciations du système « Target 2 » (qui régit les flux entre banques centrales nationales dans le cadre de l’Eurosystème) qui fait l’objet d’une obsession maladive chez les eurosceptiques allemands. A l’origine, la ligne du parti semblait plutôt relever d’une sorte d’extrapolation des positions économiques allemandes traditionnelles. La crise des migrants a changé le cœur thématique du parti à partir de 2015. Si le manque de concertation dans les décisions du gouvernement d’Angela Merkel a été critiqué bien au-delà des cercles de l’extrême droite, l’AfD a alors affirmé un ancrage idéologique plus radical.

L’AfD participe de la montée d’un discours nationaliste qui, bien que minoritaire, dépasse le cadre sociologique de ce parti. On a vu au cours des derniers mois, un ouvrage révisionniste et antisémite, Finis Germania de Rolf Peter Sieferle, un historien et ancien conseiller du gouvernement pour l’environnement qui a mis fin à ses jours l’an passé, devenir un best-seller et susciter des prises de position contrastées, parfois complaisantes, au sein de l’establishment littéraire. Bien que l’élite médiatique ait fini par condamner cet ouvrage, dont l’auteur prétendait vouloir donner un sens non-négationniste à une expression telle que « mythe de la Shoah », le débat autour du livre a illustré la crise identitaire qui accompagne notamment la renaissance d’une extrême droite de masse, organisée politiquement.

L’AfD n’est pas un parti néonazi et, bien que nationaliste, ne s’inscrit pas dans l’environnement idéologique du fascisme, ne serait-ce que par sa conception limitée des prérogatives étatiques. Mais il encourage délibérément, notamment en son sein, une libération de la parole et une dédiabolisation de discours pour le moins ambigus sur le Troisième Reich, et l’utilisation de termes à connotation national-socialiste au sujet des immigrés (comme « Überfremdung » pour décrire la prétendue submersion des allemands de souche).

Par ailleurs, la notion de souveraineté a, en allemand, une forte connotation ethnique qui diffère de la conception française (bien que « Souveränität » ait évidemment une étymologie française). Cette différence se reflète également dans le sens donné à la nation, qui s’applique historiquement en France à un ensemble très hétérogène autour d’un projet étatique et d’un modèle de citoyenneté. Si certains philosophes comme Habermas, ont cherché à développer une orientation ouverte, plus politique, de la vision allemande dans le cadre notamment d’un dépassement européen, il convient de constater qu’ils ne sont finalement guère parvenus, malgré leur prestige académique, à orienter les conceptions nationales dans le sens résolument européen qu’ils avaient à l’esprit.

On constate, jour après jour, en Allemagne et ailleurs, le décalage entre les focalisations nationales et l’affichage rhétorique de la croyance en leur dépassement. Cette confusion produit des conséquences plus ou moins nocives selon les pays, mais elle va, dans tous les cas, à l’encontre d’une véritable coopération européenne.

L’Europe a tellement investi, à tous points de vue, dans la mise en avant de la vision fédérale qu’elle est aujourd’hui paralysée par une crise intellectuelle et même sociologique qui empêche de dessiner la voie d’un nouveau mode de coopération. Au lieu d’un nouveau modèle, nous voyons l’ancien dégénérer en une superposition de crises identitaires nationales, dont il serait imprudent de se réjouir.

Texte initialement paru sur L’arène nue

Crédits photo : ©Efraimstochter. Licence : CC0 Creative Commons.