Au Brésil, le président Lula a fait un pari risqué : considérer qu’offrir des concessions aux puissantes élites de l’agro-industrie est un mal nécessaire pour faire avancer son projet de redistribution des richesses. Ce sont pourtant ces mêmes élites qui sont susceptibles d’enrayer le programme du président brésilien.

En septembre 2023, le Brésil, plus grand exportateur mondial de produits agricoles, a annoncé avoir réalisé la récolte de céréales la plus importante de son histoire. Selon la direction du bureau des statistiques agricoles du gouvernement, les agriculteurs auraient engrangé la quantité impressionnante de 322 millions de tonnes de maïs, de soja et de blé, soit 50,1 millions de plus que l’année précédente. Le tentaculaire secteur de l’agro-industrie brésilien n’aura jamais été aussi productif que pendant la première année du retour à la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais ces moissons record n’ont pas rendu le secteur agro-industriel plus favorable à Lula ou à son Parti des travailleurs (PT, centre-gauche). De fait, l’agro-industrie demeure fermement opposée au programme environnemental et social de Lula, qu’il s’agisse de la préservation de l’Amazonie ou de la redistribution des terres, très inégalement réparties. Face à un Congrès dominé par les partis de droite résolument alliés à l’agro-industrie, Lula est confronté au défi majeur d’apaiser les gros agriculteurs tout en poursuivant des objectifs sociaux plus larges, dont dépend son programme de redistribution.

La Bancada Ruralista

Le Brésil est l’une des nations les plus inégalitaires du monde et le secteur de l’agriculture en est la preuve vivante. Quelques 3 % de la population brésilienne détiennent à eux seuls les deux tiers des terres arables, tandis que les 50 % des plus petites fermes n’occupent qu’à peine 2 % du territoire. Alors que les géants de l’alimentaire et de l’énergie comme Cargill et Raízen bénéficient de récoltes record, la moitié des Brésiliens ruraux sont pauvres. Environ 4,8 millions de familles rurales ne possèdent quant à elles aucune terre. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’agro-industrie demeure résolument conservatrice et s’oppose aux réformes, aussi modérées soient-elles, de ses pratiques professionnelles et environnementales.

L’agro-industrie a connu son âge doré sous la présidence de Jair Bolsonaro. Lorsque l’extrême-droite a évincé le Parti des travailleurs, en 2016, le Congrès dominé par le secteur a octroyé d’importantes subventions, a déterminé sans intermédiaires la politique agricole (alors que le Brésil est un pays fédéral, ndlr) et a violemment réprimé toutes les demandes de réformes. Avec le retour du PT aux manettes en 2022, Lula a donc hérité d’un État où les agrocapitalistes sont plus puissants que jamais.

La Bancada Ruralista, le « groupe parlementaire rural », rassemble 374 des 594 députés et sénateurs du Congrès et s’oppose avec fermeté à Lula.

Ce pouvoir est toujours en place à l’heure actuelle. Alors que Lula est de nouveau président, le lobby de l’agro-industrie domine toujours le Congrès. La Bancada Ruralista, le « groupe parlementaire rural », rassemble le nombre époustouflant de 374 des 594 députés et sénateurs du Congrès et s’oppose avec fermeté à Lula. Cet important front de l’agro-industrie n’aspire qu’à réinstaurer un gouvernement de droite prêt à imposer ses politiques de prédilection, mises en évidence par André Singer dans la New Left Review : « plus d’armes, moins de taxes sur l’agro-industrie et un démantèlement continu des droits des travailleurs, de la protection de l’environnement et de la démarcation des territoires autochtones. »

L’agriculture est l’un des clivages majeurs de la présidence de Lula. À sa droite se trouve le puissant front agro-industriel, déterminé à s’opposer à toute protection du droit du travail ou de l’environnement qui serait susceptible d’entraver son bon ordre de marche. À la gauche de Lula, les mouvements sociaux comme le Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, ou Mouvement des travailleurs ruraux sans terre) entendent eux mettre la pression sur le gouvernement afin d’engager un bras de fer avec les propriétaires terriens et d’imposer enfin une réforme agraire. En équilibre précaire entre les deux, Lula a adroitement tenté de ménager l’un et l’autre camp.

Les deux camps sont indispensables à l’approche socioéconomique de Lula : l’agro-industrie constitue un pilier incontournable de l’économie brésilienne, tandis que le MST est le plus important mouvement social d’Amérique latine et un allié de longue date du PT. Le gouvernement de Lula n’a répondu pleinement aux attentes ni des propriétaires, ni des sans-terre, tout en octroyant aux uns et aux autres des concessions suffisantes pour qu’ils ne rompent pas complètement avec le PT. Ce difficile équilibre des forces a embourbé la lutte tripartite entre le gouvernement, l’agro-industrie et les travailleurs ruraux dans une ornière où nul ne trouve satisfaction.

Quand Lula cajole l’agro-industrie

Dès son lancement de campagne en 2022, Lula a reconnu qu’il était important d’apaiser les peurs de l’agro-industrie face à la perspective d’un gouvernement de gauche. Le futur président a rassuré le secteur en affirmant qu’il ne traiterait jamais les enjeux agricoles « dans une perspective idéologique ».

Une fois arrivé au pouvoir, Lula a effectué des nominations politiques en tenant compte de l’agro-industrie, choisissant un vice-président, Geraldo Alckmin, étroitement lié au secteur. Le ministère de l’Agriculture a été attribué au magnat du soja Carlos Fávaro, dans la longue tradition d’intégrer des personnalités issues de cette industrie à la tête de la politique agricole. Lula a aussi pris son temps pour remplacer les bureaucrates nommés par Bolsonaro à l’INCRA, l’agence étatique pour la réforme agraire, suscitant le mécontentement du MST quelques mois à peine après son investiture.

Des concessions encore plus importantes ont été effectuées par le truchement d’énormes subventions étatiques. En juin 2023 a été lancé le plus vaste plan de financement du secteur agricole de toute l’histoire du Brésil. Avec un montant massif de 364 millions de reals (soit environ 60 millions d’euros, ndlr), ce plan excède de près d’un tiers les budgets bolsonaristes. En plus des financements octroyés, les agriculteurs se sont vus proposer des taux d’intérêt et des incitations financières extrêmement favorables pour déployer des méthodes de travail respectueuses de l’environnement. Pour l’agro-industrie, peu importent les différences idéologiques si le résultat final est là. « Ils savent que d’un point de vue économique, ils n’ont rien à craindre de notre part », a affirmé Lula à la presse.

Sans faire fondamentalement évoluer les structures de possession des terres et de la production en monoculture, le PT envisage de réformer les pratiques les plus régressives du secteur en matière écologique et sociale, afin de faire du Brésil une superpuissance agricole recommandable.

Ces politiques gravitent autour de la vision d’une « agriculture moderne » envisagée par le PT, c’est-à-dire une version plus convenable du système agricole industriel tourné vers les exportations qui domine le Brésil rural depuis des décennies. Sans faire fondamentalement évoluer les structures de possession des terres et de la production en monoculture, le PT envisage de réformer les pratiques les plus régressives du secteur en matière écologique et sociale, afin de faire du Brésil une superpuissance agricole recommandable. Les pratiques récemment tolérées par le gouvernement Bolsonaro, qu’il s’agisse du travail forcé, de la déforestation ou de l’accaparement des terres, constituent à présent des risques pour la stabilité du secteur agricole.

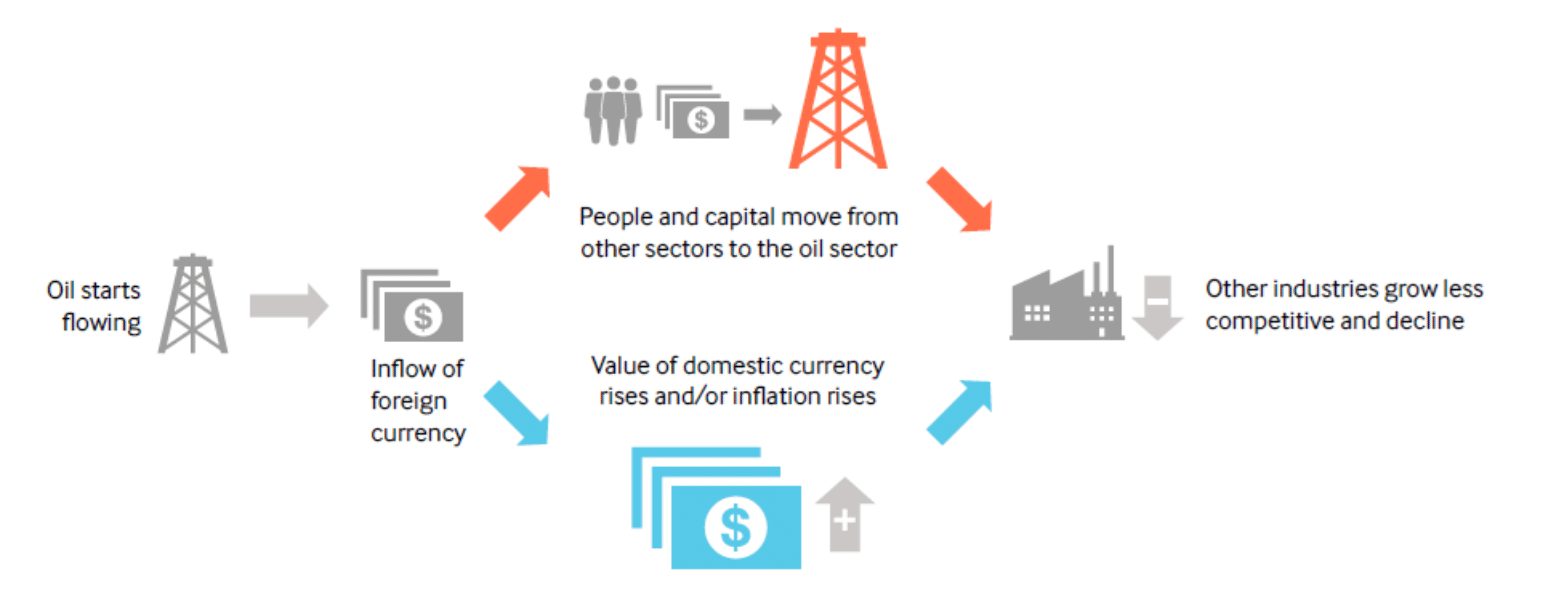

Le meilleur exemple de « l’agriculture moderne » prônée par Lula est son ambition de faire du Brésil un exportateur majeur de biocarburants. Le gouvernement a pour objectif de doubler sa production d’énergie « verte », en tablant en particulier sur l’éthanol produit à partir de canne à sucre, afin d’emprunter 10 milliards de dollars en obligations vertes à Wall Street. Cette nouvelle importance accordée à l’agriculture durable s’inscrit dans la droite lignée des principes classiques du lulisme : courir après une croissance sans limites dans laquelle tout le monde aurait à gagner et réformer à tout crin pour ne pas courir le risque de voir le Brésil perdre son attractivité pour les capitaux étrangers. « Les agros savent que si ce programme n’est pas mis en place, ils perdront le marché international », a ainsi conclu le ministre des Finances Fernando Haddad.

En poussant à l’introduction de protections environnementales et sociales comme la condition sine qua non d’une croissance continue et de la poursuite des échanges commerciaux, le gouvernement de Lula tente de jouer les anges gardiens de la nature vis-à-vis du secteur agricole. De fait, l’agro-industrie brésilienne n’est pas monolithique. Le PT, prend ainsi acte d’un écart croissant entre les agriculteurs bolsonaristes traditionalistes qui possèdent les terres agricoles du centre du Brésil et les partisans d’une « agriculture consciente » plus enclins à la réforme, Lula tentant de s’attirer les faveurs de ces derniers. Reste à savoir si cette introduction d’une prime à la durabilité qui émerge au niveau mondial suffira à convaincre les partisans de l’agro-industrie.

Les efforts déployés par Lula pour restaurer les protections écologiques et favorables aux autochtones dans l’Amazonie post-bolsonariste mettent en lumière combien il sera difficile de remporter des victoires majeures contre l’agro-industrie. Celle-ci, en particulier le secteur de l’élevage, contribue en effet largement à la déforestation du bassin amazonien, et la Bancada Ruralista a soutenu des lois autorisant l’élevage en ranch, l’extraction minière et l’accaparement des terres dans cette région. Même les victoires du programme environnemental de Lula mettent en évidence la difficulté à faire plier le lobby agricole. Ainsi, bien que les lois dites de « marco temporal », visant à limiter les droits des autochtones sur leurs terres, aient finalement été rejetées par la Cour suprême, Lula n’a pas pu empêcher leur approbation en amont par les deux chambres du Congrès.

Tant que les cours mondiaux des produits agricoles continuent de grimper, Lula a encore une chance de mener une réforme graduelle des pratiques les plus destructrices de l’agro-industrie sans se mettre l’ensemble du secteur à dos.

L’agro-industrie n’est cependant pas prête à courir le risque de déclencher un conflit ouvert avec le gouvernement. Elle a cruellement besoin de l’État, de ses subventions, de ses réductions d’impôts, de ses infrastructures et de sa diplomatie commerciale pour fonctionner correctement. Les profits sont là, et l’agro-industrie n’a aucun mal à fermer les yeux sur les différences idéologiques lorsqu’il s’agit de pragmatisme politique.

Pour les agriculteurs les plus résolument conservateurs, l’impression dominante est, au mieux, celui d’une limitation des dégâts. Tant que les cours mondiaux des produits agricoles continuent de grimper, Lula a encore une chance de mener une réforme graduelle des pratiques les plus destructrices de l’agro-industrie sans se mettre l’ensemble du secteur à dos. De telles réglementations pourraient ne jamais remporter les faveurs de la classe politique tout en étant tolérées par les élites agricoles au nom de l’amélioration économique globale. Mais la trêve agricole de Lula n’est pas uniquement menacée par les bénéficiaires des tendances agricoles existantes ; elle l’est aussi par celles et ceux qu’elles ont dépossédés.

Le MST et Lula : des relations compliquées

Lula est souvent représenté comme tiraillé entre la gestion d’un gouvernement progressiste et la menace constituent les intérêts des élites établies, qu’il s’agisse des banques ou des entreprises agricoles. Il a néanmoins prouvé son inclination pour l’élaboration d’un projet politique visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs sans mettre en péril les instances du capital. Parce qu’il encourage la croissance et oppose peu de contraintes à l’accumulation du capital, le lulisme favorise des secteurs clés comme l’agro-industrie, ce qui laisse une place politique au déploiement de mesures de construction de logements sociaux et de transferts d’argent qui bénéficient à des millions de Brésiliens.

L’hostilité publique entre Lula et l’agro-industrie dissimule néanmoins des affinités plus profondes. Lula n’a jamais été véritablement opposé aux hiérarchies profondes qui sous-tendent le secteur agricole brésilien. Il a plutôt fait la promotion du paradigme entrepreneurial existant, tout en cherchant à utiliser ses profits pour améliorer graduellement la vie des classes laborieuses. Les propriétaires terriens n’ont eu de cesse de bénéficier de l’approche gagnant-gagnant de Lula. Le PIB agricole a bondi de 75 % lors du premier mandat du président (de 2003 à 2007, ndlr), et des concessions récentes ont mis en évidence son soutien sans faille à la croissance du secteur.

Lula a géré avec brio un secteur agricole résolument ancré à droite. Celui qui menace de jouer les trouble-fête, cependant, n’est pas le gouvernement ou la Bancada Ruralista, mais une toute autre force. L’activité du Mouvement des sans-terre (MST) ces derniers mois suggère que toute « solution » à la dissension entre Lula et l’agro-industrie qui laisserait de côté les travailleurs sans terre risquerait de s’effondrer comme un château de cartes. Si Lula doit nécessairement apaiser le puissant bloc agricole pour se maintenir au pouvoir, la protection du statu quo comporte aussi des risques.

Les longues relations entre le PT et le Mouvement des sans-terre constituent le seul levier dont dispose ce dernier. Le MST n’est en effet pas en mesure d’entamer une confrontation ouverte avec l’agro-industrie. Néanmoins, il est capable de mettre à mal la stabilité rurale qui demeure la plus importante source de légitimité de Lula aux yeux des agro-industriels. Lula se trouve donc en porte-à-faux. Affronter l’agro-industrie équivaut à un suicide politique et toute négligence du MST est susceptible d’entraîner des occupations de terre, des blocages et une réaction populaire hostile dont le gouvernement pourrait difficilement se remettre.

Affronter l’agro-industrie équivaut à un suicide politique et toute négligence du MST est susceptible d’entraîner des occupations de terre, des blocages et une réaction populaire hostile dont le gouvernement pourrait difficilement se remettre.

Pour le MST, l’élection de Lula a suscité des attentes que l’administration est bien en peine de satisfaire. Quatre mois après l’investiture, les mouvements pour la réforme agraire déploraient encore « l’absence de priorité accordée à la question agraire ». En mars 2023, le gouvernement n’avait remplacé qu’un nombre restreint de bureaucrates de l’administration bolsonariste et les nominations aux postes clés, comme à l’INCRA, étaient empêtrées dans des négociations sans fin. Avec presque les deux tiers des postes de l’INCRA détenus par des partisans de Bolsonaro, près d’un millier de familles sans-terre végétaient dans des campements de fortune des mois après l’accession de Lula à la présidence, sans véritable perspective d’installation.

Mécontent de la lenteur de la redistribution des terres, le MST a lancé en avril 2023 une campagne nationale de manifestations, de blocages routiers et d’occupations destinée à mettre la pression sur le gouvernement. Si les occupations ont concerné des propriétaires terriens dans tout le Brésil, c’est la décision du MST d’occuper les terrains de l’Embrapa, un institut de recherche étatique, qui a précipité la crise de l’administration Lula. La Bancada Ruralista en a profité pour affirmer que l’agro-industrie n’octroyait aucun crédit à un gouvernement incapable d’empêcher l’invasion de ses propres terres.

Déterminé à restaurer la crédibilité de son administration, Lula a réprimé l’occupation en refusant de négocier jusqu’au retrait du MST de la propriété de l’Embrapa. Après une série de réunions ministérielles d’urgence et de négociations tendues, le MST a mis un terme à son action après seulement quelques jours, désireux de ne pas abîmer davantage ses relations avec son plus proche allié politique.

S’ils ont été déstabilisants pour les deux camps, les événements d’avril 2023 n’ont donné d’avantage clair ni aux uns ni aux autres. Le MST n’a pas fait le moindre pas en direction d’une réforme agraire fondamentale ; en revanche il a forcé Lula à s’intéresser davantage à l’installation des familles sans-terre et au soutien financier des campements existants. Lula a lancé une offensive pour charmer l’agro-industrie, mais même les subventions stratosphériques accordées aux agriculteurs n’ont pas réussi à rassurer le secteur.

De son côté, la Bancada Ruralista a profité de la débâcle de l’affaire Embrapa pour lancer une commission d’enquête parlementaire visant à criminaliser le MST et, par contrecoup, à ternir l’image de Lula. Cette commission largement partisane (seuls quatre de ses vingt-sept membres n’appartiennent pas au lobby de l’agro-industrie) a fourni aux médias anti-Lula de quoi tirer à boulets rouges sur le président. Cependant, le processus s’est essoufflé à partir d’octobre 2023, sans apporter d’effets véritablement tangibles. Lula s’est allié aux partis centristes pour étouffer l’enquête et les dirigeants du MST ont salué la publicité qu’elle a donnée à l’affaire au niveau national. « Dans cette histoire, la perdante est bien l’agro-industrie », a admis le rapporteur principal de la commission.

Article de notre partenaire Jacobin, traduit par Piera Simon-Chaix