En 2016, l’élection de Donald Trump avait bouleversé la classe politique américaine. Relativement isolé, le nouveau président était porteur d’un programme peu construit lorsqu’il est arrivé au pouvoir. Il se devait de structurer une action programmatique avec une équipe pour la porter. Le milliardaire s’est ainsi tourné vers la frange néoconservatrice du Parti républicain – tournant le dos à son aile isolationniste, qu’il avait pourtant courtisée. Il a trouvé dans la très influente Heritage Foundation le réseau et l’agenda programmatique qui lui manquaient. Interventionnisme en politique étrangère, libéralisme économique et conservatisme sociétal : depuis le commencement de sa présidence, Donald Trump demeure fidèle aux grandes lignes de la fondation.

« La mission de la Heritage Foundation est de promouvoir des politiques publiques conservatrices basées sur les principes de la libre entreprise, du gouvernement limité, de la liberté individuelle, des valeurs américaines traditionnelles et d’une solide défense nationale ». C’est ainsi que l’institution dépeint sa fonction.

En 2007, l’organisme était déjà désigné comme le « think tank conservateur le plus écouté aux États-Unis » par les chercheurs de l’Observatoire européen des think tanks[1], mais son influence semble s’être encore accrue depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Au niveau international, le think tank est en faveur d’une démonstration de force des États-Unis, ainsi que d’un renforcement des alliances avec les Européens pour lutter contre la « menace russe ».

Le courant néoconservateur a subi de nombreuses évolutions au fil du temps. À l’origine, on pouvait le considérer comme une doctrine visant simplement à promouvoir un agenda expansionniste pour les États-Unis dans les relations internationales. Au fil du temps, il s’est teinté d’une coloration résolument libérale sur le plan économique, et conservatrice sur le plan des moeurs. C’est donc tout naturellement qu’il trouve aujourd’hui ses alliés tant du côté de la droite religieuse que des néolibéraux.

Aux origines de la Heritage Foundation

Comme nombre de think tanks de cette famille politique, sa création fait suite au fameux « Memorandum de Powell » [2] de 1971. Ce plan d’action, rédigé par Lewis Powell Jr, défendant la création de nouveaux lobbies et think tanks visant à porter des idées néoconservatrices. Violemment anti-communiste sur le plan international, il s’attaquait de front au New Deal en appelant à des politiques favorables à la « libre entreprise ».

C’est en 1973 que la Heritage Foundation voit le jour, à l’initiative du milliardaire et entrepreneur Joseph Coors, co-propriétaire de la Coors Brewing Company.

Proche du Parti républicain sous Ronald Reagan, l’organisation parviendra à peser sur sa présidence, ainsi que sur la ligne politique du Parti républicain pendant les décennies suivantes. Le think tank soutiendra la Première Guerre du Golf sous George Bush. Ce dernier suivra une partie des recommandations de l’organisation sur les questions budgétaires. La Heritage Foundation verra également d’un bon œil la présidence de Bush fils et ses diverses interventions à l’étranger. De surcroît, le tournant néolibéral du Parti républicain a été fortement applaudi par la fondation.

Après un passage à vide pendant la présidence de Barack Obama, son influence s’est considérablement renforcée avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

L’événement le plus important du travail de l’institution est la publication de son « Mandate for Leadership ». Il s’agit d’une série de livres publiés généralement peu avant une élection présidentielle. Ils dressent un rapport des différentes mesures conservatrices supposées nécessaires pour le redressement du pays. Le premier rapport pensé en 1979 avait été publié pour les élections de 1981. Suivirent six autres ouvrages, le dernier étant paru en 2016 durant la campagne électorale ; il a beaucoup influencé le nouveau président américain. Depuis décembre 2017, c’est une nouvelle présidente qui dirige la Heritage Foundation en la personne de Kay Coles James, ancienne membre de l’administration de George W. Bush. Signe des liens étroits tissés entre le nouveau président et la fondation, elle a été nommée membre de la « Commission du centenaire du droit de vote des femmes » par Donald Trump en septembre 2018.

Force de frappe médiatique

L’organisation dispose d’une communication bien rodée. Très présente sur les réseaux sociaux, elle bénéficie de 660 000 followers sur Twitter, quand son compte facebook est suivi par 2 millions de personnes. Depuis 2014, le think tank possède aussi son média numérique : le Daily Signal, auquel participe une centaine de leurs experts. Ce dernier permet d’élargir la communication de la fondation en lui donnant un aspect plus neutre. La Heritage Foundation organise également de nombreuses conférences et réceptions réunissant la fine fleur des mouvements conservateurs. En 2017, elle avait d’ailleurs convié le président Trump à son traditionnel « President’s Club annual meeting » qu’elle donne tous les ans.

La fondation revendique aujourd’hui plus 500 000 donateurs. Elle dépenserait chaque année près de 80 millions de dollars dans divers programmes (éducatifs, rapports…) visant à imposer leurs idées. Elle organise par exemple des centres de formations pour les futures élites dirigeantes.

L’influence de la Heritage Foundation sur la présidence Trump

La campagne populiste de Trump autour du mot d’ordre America First s’est faite sans réelle vision d’ensemble. Le candidat a bien sûr répété à l’envie ses diatribes contre l’immigration, le libre-échange ou les impôts, mais ses mesures étaient souvent floues, voire contradictoires. Il a pu trouver dans la Heritage Foundation un projet néoconservateur cohérent pour gouverner.

Le think tank a publié pour les présidentielles de 2016 un nouveau « Mandate for leadership » décrivant toutes les mesures devant être mises en place par un nouveau président conservateur.

Ce programme est divisé en trois parties. Il comprend une réorganisation de l’administration visant à réformer ou supprimer des programmes jugés trop coûteux comme l’Obamacare ; une exception est prévue pour le budget de la défense, dont la fondation promeut au contraire l’accroissement. En douze ans, ce n’est pas moins de dix mille milliards de dollars que la Heritage Foundation propose au gouvernement américain d’économiser. Elle se prononce également en faveur de nombreuses privatisations, ainsi que pour la suppression de régulations et de taxes, accusées d’être des freins à la compétitivité économique. Ce nouveau programme rejette toute préoccupation écologique, défendant une sortie des accords de Paris et l’utilisation des énergies fossiles.

Sur le plan sociétal, ce plan de gouvernement fait peu de cas de la défense des minorités. Il s’oppose nettement à l’avortement et défend le second amendement, qui concerne le droit de porter une arme.

Au niveau international, le think tank est en faveur d’une démonstration de force des États-Unis, ainsi que d’un renforcement des alliances avec les Européens (la Grande-Bretagne en priorité) pour lutter contre la « menace russe ». Il alterne entre défense agressive d’accords de libre-échange et mesures protectionnistes pour défendre certains secteurs américains.

« le président Trump a connu une première année extraordinairement réussie ».

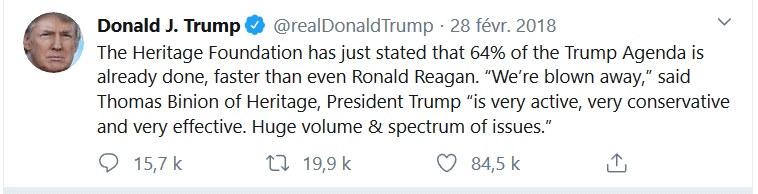

Trump suit scrupuleusement de nombreuses recommandations de la Heritage Foundation [3]. Il a relayé dans un tweet posté en Février 2018 les dires de l’organisation, selon lesquels il aurait mis en place 64% de ces mesures en une année de présidence.

Thomas Binion, directeur des relations avec le Congrès et le pouvoir exécutif à la Heritage Foundation l’a reconnu d’ailleurs sur Fox Business, en janvier 2018. Pour lui, « le président Trump a connu une première année extraordinairement réussie ».

La Heritage Foundation a tenu une classification des 334 mesures issues de ses rapports, pour juger de leur suivi par le pouvoir exécutif[4]. Ainsi, 215 recommandations de l’organisation sur 334 auraient été adoptées par l’administration Trump dès sa première année.

Sur le plan des relations internationales et des questions de défense, le retrait des États-Unis de l’accord de Paris et de l’Unesco, ainsi que la hausse spectaculaire des dépenses militaires (de 54 milliards de dollars pour la première année, soit une augmentation de 9%) s’inscrivent dans l’esprit de la fondation. Contrairement à ce que laissent à penser les accusations d’isolationnisme que subit le président, lancées par nombre de démocrates, c’est bien une doctrine néoconservatrice qui préside à l’orientation géopolitique de Donald Trump.

Il proclame haut et fort sa volonté de mener à bien une politique de regime change à l’encontre des adversaires traditionnels des États-Unis – Iran et Venezuela au premier chef. Des sanctions économiques d’une grande brutalité ont été votées à l’encontre de ces pays, qui n’épargnent pas la Russie. Les relations avec Moscou ont continué de se détériorer sous la présidence Trump, scandée entre autres par l’expulsion de 60 ambassadeurs russes, la nomination de « faucons » anti-russes comme ambassadeurs en Allemagne ou à l’ONU, le bombardement unilatéral des forces de Bachar-al Assad en Syrie, ainsi que la signature d’un décret autorisant la livraison d’armes létales en Ukraine. À l’exact opposé du récit médiatique entretenu par les démocrates d’une collusion entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Glenn Greenwald note dans The Intercept que « l’administration Trump s’est montrée davantage belligérante à l’égard de Moscou que l’administration Obama ne l’a été ».

Sur le plan économique, Donald Trump a initié des réductions budgétaires dans la plupart des secteurs. La justice, l’éducation, le logement ou encore le transport ont été les premiers budgets touchés par ces coupes. Donald Trump a également favorisé les privatisations comme celle du service de navigation aérien l’ATO (Air Traffic Organization) recommandé par la Heritage Foundation.

C’est également une certaine conception des mœurs qui rapproche le nouveau président des dirigeants de la fondation. Trump s’est en effet affiché de nombreuses fois en tant que défenseur du port d’armes et opposant à l’avortement. Il s’est d’ailleurs illustré comme étant le premier président américain à avoir participé à une marche « pro-vie » – un événement organisé par de nombreuses organisations conservatrices le 24 janvier 2020.

Le noyautage de la Heritage Foundation au sein de l’administration Trump

Si la fondation tente d’influer sur l’action publique comme un agent extérieur en produisant un travail de lobbying, elle a également acté qu’il lui faudrait placer ses pions directement au sein des plus hautes instances de l’État américain. En plus de son programme, la Heritage Foundation a donc cherché à approvisionner l’équipe dirigeante du président avec des personnalités issues de ses rangs.

Peu après les élections, une rencontre aurait eu lieu entre Trump et un des dirigeants de l’organisation. Le New York Times relate cet entretien entre le président et Ed Corrigan, alors vice-président à la promotion des politiques publiques à la Heritage Foundation [5]. Le nouveau dirigeant n’ayant pas réellement anticipé sa victoire, l’organisation conservatrice lui a donc fourni ses conseils pour former un gouvernement et une administration. Quelques années plus tôt, le think tank avait inventorié une liste de plus de 3000 noms de personnalités américaines, toutes issues de mouvements néoconservateurs, et désireuses de servir dans un gouvernement post-Obama.

La victoire de Donald Trump, dans ce contexte, fut pour la fondation une consécration. Le nouveau président n’a pas manqué d’utiliser ce répertoire au moment de la constitution de ses équipes. Ainsi, on comptabilisait en juin 2018 près de 66 membres issus de cette liste servant dans l’administration de Trump.

Parmi ces bienheureux, certains ont d’ailleurs hérité d’une tâche importante. On peut citer entre autre :

- Scott Pruitt, Directeur de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) avant sa démission le 05 Juillet 2018. Climato-sceptique notoire, ses liens privilégiés avec l’industrie du pétrole et ses multiples dérives avaient finis par le pousser à démissionner.

- Betsy DeVos, Secrétaire à l’Éducation. Milliardaire, son incompétence et sa volonté de calquer le modèle de l’école privée catholique à l’enseignement public lui ont attiré de nombreuses critiques.

- Mick Mulvaney, nommé directeur du budget de l’État fédéral puis chef de cabinet en décembre 2018. Il assurait anciennement un poste d’élu à la Chambre des représentants sous l’étiquette du Tea Party.

- Rick Perry, Secrétaire à l’Énergie, démissionnaire en Décembre 2019. Cet ancien gouverneur du Texas est connu pour son opposition forcenée à l’avortement et sa défense du port d’armes.

- De cette liste, le plus connu reste Jeff Sessions. L’ancien attorney general (ou ministre de la Justice) a quitté son poste en novembre 2018. Son départ résulte de pressions exercées par Donald Trump qui ne lui avait pas pardonné de s’être récusé pendant l’enquête sur les ingérences russes. Sessions avait pourtant été l’un des premiers soutiens de Trump durant les présidentielles, assurant même un rôle de conseiller sur l’immigration. Cet ancien sénateur de l’Alabama assurait la ligne la plus conservatrice du parti Républicain.

Au total ce sont donc près de 70 personnalités issues du répertoire de la Heritage Foundation qui ont intégré l’administration Trump. Mais l’objectif du think tank n’est pas seulement d’immiscer des personnalités néoconservatrices au sein des cabinets de l’exécutif. L’organisation lorgne également du côté du pouvoir judiciaire. Le système américain est différent du nôtre : dans ce pays, les juges ont un rôle quasi-politique, notamment au sein de la Cour suprême.

La Heritage Foundation et la Cour suprême

Son rôle est fondamental aux États-Unis. Sa fonction est de statuer en dernier recours en faveur ou en défaveur d’une décision prise dans l’un des cinquante États, ou par l’État fédéral. Elle est censée être le garant de la constitutionnalité des textes de lois. Sa jurisprudence est donc suivie par tous les États américains, ne pouvant être modifiable que par elle-même. Selon sa composition, des revirements ont ainsi pu avoir lieu sur des décisions centrales.

Du fait de leur pouvoir, le choix des neuf juges est donc décisif. Les mouvements néoconservateurs comme la Heritage Foundation pèsent donc de tout leur poids pour pouvoir influer sur leur nomination.

En mars 2016, le directeur du Centre d’Edwin Meese III John G. Malcolm, qui supervise le travail de la Heritage Foundation sur les questions constitutionnelles, publiait une note dans le Daily Signal [6]. Dans celle-ci, il constituait une liste de 8 candidats potentiels au poste de juge à la Cour Suprême. Cette recherche de remplaçants faisait suite à la disparition de l’un des membres de la haute juridiction : le juge Antonin Scalia. L’ultraconservateur était décédé un mois plus tôt et Barack Obama, soumis à l’opposition du Sénat, n’avait jamais réussi à le remplacer avant l’élection présidentielle.

Dans son article, Malcolm pointe également l’âge avancé de certains juges progressistes comme Ruth Bader Ginsburg ou Stephen Breyer. La Cour Suprême risquait donc bien de subir un renouvellement. Et la Heritage Foundation – ainsi que d’autres organisations conservatrices comme la Federalist Society – misait sur la victoire d’un ultraconservateur pour pouvoir y imposer ses candidats.

Donald McGahn, qui devient après l’élection de Trump conseiller juridique de la maison blanche, va superviser avec elles la constitution d’une liste totale de vingt-six candidats. Ils seront évidemment tous choisis du fait de leur profil néoconservateur, McGahn étant lui même membre de la Federalist Society.

En Mai 2016, le candidat Donald Trump sort son premier rapport comprenant les potentiels candidats qu’il tenterait d’investir une fois président [7]. Sur les onze noms dévoilés, on en retrouve cinq issus de la liste de John Malcolm de la Heritage Foundation. Il ajoutera en Septembre 2016, dix nouveaux noms avec deux autres personnalités provenant du court répertoire constitué par l’organisation [8].

Arrivé au pouvoir, Donald Trump tente rapidement de combler le poste vacant du juge Scalia. Il choisit de nominer Neil Gorsuch. Un choix peu étonnant, celui-ci faisant parti de la liste des dix nouveaux noms publiée en Septembre 2016. Ce juge à la cour d’appel est apprécié pour sa « lecture originelle » de la constitution. Il recevra donc un fort soutien de la Heritage Foundation, qui va faire campagne pour lui.

Gorsuch est validé par le Sénat en Avril 2017 après une âpre bataille parlementaire. Mais cette nomination n’entérine que le remplacement d’un juge conservateur (Scalia) par un autre juge conservateur. Trump espérait pouvoir rapidement changer le rapport de force avec les démocrates au sein de la Cour Suprême.

Il décide donc d’ajouter encore cinq noms de juges potentiels en Novembre 2017 [9], portant à vingt-cinq sa liste entamée par l’élection de Neil Gorsuch. Encore une fois, l’un d’entre eux est issu du rapport de John Malcolm de la Heritage Foundation. Au total, sept des huit noms de sa liste auront été utilisé. Et Donald Trump voit encore le vent tourner. Après avoir fait pression dans ce sens, le juge Anthony Kennedy décide de prendre sa retraite le 28 Juin 2018. Ce juge plus libéral que conservateur avait été nommé par Reagan en 1988. Il assurait à la Cour un rôle de juge pivot. Il faisait ainsi plus souvent pencher la balance du côté démocrate plutôt que de celui des conservateurs.

Pour le remplacer, Trump choisit de nominer l’ultraconservateur Brett Kavanaugh. Une nomination sans surprise, celui-ci étant le septième nom de la Heritage Foundation dévoilé dans le dernier rapport de la présidence en Novembre 2017. Kavanaugh faisant l’objet d’accusations de harcèlement sexuel et de tentative de viol, sa « promotion » s’est rapidement avérée compliquée à concrétiser. En plus de la pression des sénateurs, de nombreuses manifestations s’étaient également formées pour s’opposer à cette nomination. Donald Trump va finalement réussir à l’imposer au Sénat à une courte majorité (cinquante voix contre quarante-huit), décrit pourtant comme le « juge le plus mal élu depuis 1881 ». La présidence a toutefois réussi à propulser cette figure conservatrice à la Cour Suprême.

«la contribution la plus durable de Donald Trump et des républicains du Sénat à l’avenir du pays ».

Depuis son élection, le rapport de force a changé, on retrouve au sein de cette instance supérieure davantage de conservateurs que de progressistes. L’âge de certains juges progressistes comme Ruth Bader Ginsburg est également facteur d’inquiétude pour de nombreux Américains.

Cette domination conservatrice à la Cour pourrait entraîner des changements sur les questions du droit à l’avortement, mais également du port d’armes. Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnel le reconnaissait d’ailleurs il y a quelques mois sur la chaîne Fox News. Selon lui, le fait de remplir les tribunaux américains de juges conservateurs est un processus déterminant. Il s’agit pour lui de « la contribution la plus durable de Donald Trump et des républicains du Sénat à l’avenir du pays ».

La Heritage Foundation a donc bâti une charpente solide autour de la figure de Donald Trump pour développer ses idées néoconservatrices. Une toile s’est tissée autour de la présidence pour influer sur sa politique. Le vivier de personnalités et d’idées de l’organisation s’installe pour le long terme dans les plus hautes sphères de l’État.

Les élections présidentielles de 2020, un nouveau défi pour l’organisation ?

La fondation et ce qu’elle a porté ces dernières années auront une incidence sur la campagne qui s’annonce aux États-Unis. Elle prévoit d’ores et et déjà de soutenir de façon inconditionnelle la candidature de Donald Trump à sa réélection. Elle employera à cet égard tous les moyens mis à sa disposition.

Un nouveau « Mandate For leadership » est susceptible de sortir en 2020, à quelques mois des élections. Sans nul doute, les nouveaux axes de ce rapport risquent d’avoir des répercussions sur la campagne. Une réélection de Donald Trump entraînera fatalement une nouvelle mainmise des néoconservateurs sur les affaires publiques. Cela leur donnera encore quatre ans supplémentaires pour installer leurs politiques visant à influer la première puissance mondiale et refaçonner par là-même la géopolitique globale.

Sources :

[1] Olivier Urrutia, The Heritage Foundation, 13 Juillet 2007, Observatoire Européen des Think Tanks.

[2] F.U., Le trumpisme et les origines du néolibéralisme aux Etats-Unis, 21 Décembre 2017, le Club de Mediapart.

[3] The Heritage Foundation, Trump Administration Embraces Heritage Foundation Policy Recommendations, January 23rd, 2018.

[4] The Heritage Foundation, Mandate for Leadership Policy Recommendations, January 23rd, 2018.

Classification des mesures du rapport de la Heritage Foundation de 2016 avec leur statut actualisé après la première année de la présidence Trump.

[5] Jonathan Mahler, How One Conservative Think Tank Is Stocking Trump’s Government, June 20, 2018, The New York Times Magazine.

[6] John G. Malcolm, The Next Supreme Court Justice, March 30, 2016, The Daily Signal.

[7] Nick Gass, Trump unveils 11 potential Supreme Court nominees, May 18, 2016, Politico.

[8] Reena Flores, Major Garrett, Donald Trump expands list of possible Supreme Court picks, September 23, 2016, CBS News.

[9] Michelle Mark, Justice Anthony Kennedy’s replacement will come from Trump’s list of 25 potential names, 27 Juin 2018, Business Insider France.