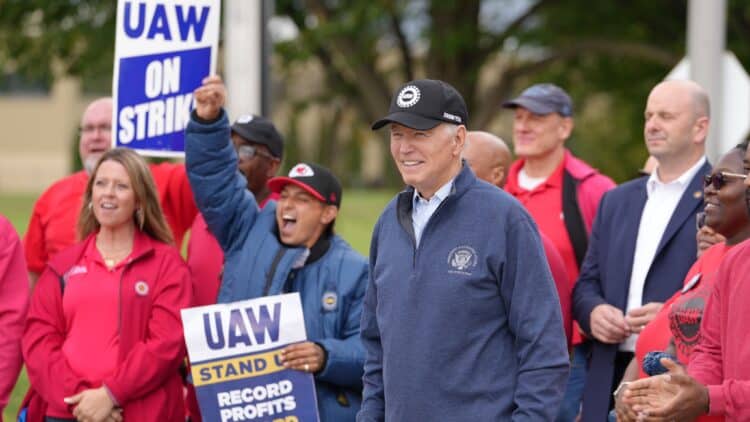

Leader du syndicat United Auto Workers (UAW) et ancien électricien chez Ford, Shawn Fain est devenu l’incarnation du renouveau du syndicalisme aux Etats-Unis. L’automne dernier, il a lancé une vaste grève contre les trois géants américains de l’automobile (General Motors, Ford et Chrysler/Stellantis), qui a abouti à de grandes victoires, jusqu’à 150% d’augmentation de salaires pour certains travailleurs. Dans cet entretien fleuve, il nous raconte sa bataille pour prendre le contrôle du syndicat à une élite corrompue, la façon dont il a organisé la grève pour infliger le maximum de dégâts aux constructeurs en faisant perdre le moins de salaire possible aux ouvriers ou encore son positionnement sur l’élection présidentielle américaine. Interview.

Le Vent Se Lève – Vous avez été élu président de l’UAW en mars 2023. Votre campagne a suscité un fort intérêt car elle visait à renverser une équipe marquée par la corruption et sa proximité avec le patronat du secteur automobile. Pouvez-vous revenir sur la façon dont vous avez mené cette campagne, jusqu’à votre victoire ?

Shawn Fain – Cela fait plusieurs décennies que des membres de l’UAW cherchent à réformer le syndicat. Avant l’élection de ma liste, il existait une instance appelée l’Administration Caucus, qui contrôlait les conventions et le message du syndicat. Lors des conventions, chaque syndicat local envoyait des représentants, puis l’Administration Caucus s’assurait du soutien de suffisamment de délégués en leur faisant différentes promesses, notamment en matière d’attribution de postes. Le syndicat était donc cadenassé par la cooptation et la peur et l’opposition n’avait jamais de vraie possibilité de gagner.

Suite à un scandale de corruption impliquant certains dirigeants du syndicats, de nombreux militants ont voulu mettre fin à cette gestion et ont fondé le UAWD (Unite All Workers for Democracy) début 2022. Nous savions que la seule solution pour gagner était d’obtenir des élections directes pour nos dirigeants nationaux, afin que les délégués ne puissent plus être cooptés. Nous avons donc d’abord mené campagne autour du slogan « un membre, un vote » et réussi à faire adopter cette résolution, alors que nous ne sommes qu’un petit millier à l’UAWD, sur un million de membres au total (dont plus 400.000 actuellement employés, le reste étant à la retraite, ndlr).

« Si nous n’avions pas obtenu cette élection directe, je serai en train de me taper la tête contre les murs en espérant que nos leaders se battent pour nous. Nous serions encore un syndicat contrôlé par les entreprises. »

Si nous n’avions pas obtenu cette élection directe, je ne serai sans doute pas là aujourd’hui, mais plutôt en train de me taper la tête contre les murs en espérant que nos leaders se battent pour nous. Nous serions encore un syndicat contrôlé par les entreprises, avec des conquêtes très médiocres. Nous n’aurions pas réussi à nous implanter au sein de Volkswagen et nous n’aurions pas mené de grève.

J’ai ensuite proposé ma candidature à l’UAWD et cherché des collègues pour monter une liste. Ça n’a pas été simple car beaucoup de travailleurs avaient peur des représailles de l’Administrative Caucus s’ils se présentaient. Nous avons toutefois réussi à rassembler des travailleurs de tous les secteurs. L’UAW n’est pas seulement un syndicat d’ouvriers automobiles, mais aussi de travailleurs dans les casinos, l’éducation, les soins de santé, les pièces détachées, l’agriculture, la défense, etc. Cette diversité de l’UAWD a été une grande force, cela fut décisif pour renverser un establishment aux commandes depuis 80 ans.

Tout au long de la campagne, j’ai beaucoup compté sur les réseaux sociaux pour toucher les membres, car je ne pouvais pas voyager comme le faisait l’ancien caucus, qui se déplaçait à travers le pays avec les fonds du syndicat. Nous avons organisé quelques déplacements durant nos congés pour rencontrer les travailleurs à la sortie des usines, mais on s’est souvent fait chasser ! Nous nous sommes donc beaucoup appuyés sur des plateformes comme Facebook Live pour interagir avec le maximum de membres.

LVSL – Une fois parvenu à la tête du syndicat, quelles ont été vos premières actions, notamment pour démocratiser son fonctionnement ? Comment s’est préparée la grande grève de l’automne 2023 ?

S. F. – J’ai été investi le 26 mars 2023. Le lendemain, nous avions une convention avec de nombreux délégués. Je n’avais aucune info, absolument rien. J’ai vu comment l’ancien caucus contrôlait tout : Ils avaient des employés qui leur étaient fidèles stratégiquement disposés dans la salle pour régir qui pouvait parler et quelles questions étaient posées. Dès le premier jour, j’ai exigé que le personnel quitte la salle et que les délégués élus par nos membres puissent s’exprimer librement, sans être interrompus ou manipulés. Cela n’a pas été simple, mais ce fut une première étape indispensable pour rétablir un vrai fonctionnement démocratique.

Nous avons alors immédiatement abordé notre volonté d’organiser une grève contre les « Big Three » (expression désignant les trois principaux constructeurs automobiles américains, à savoir General Motors, Ford et Chrysler, désormais intégré au groupe Stellantis, ndlr). Là encore, notre méthode a différé de celle de l’ancienne direction. Dans le passé, toute campagne était entièrement contrôlée par la direction du syndicat, aucun rassemblement ne pouvait se faire sans son approbation. Plutôt que de tout contrôler, nous avons demandé aux membres d’organiser eux-mêmes des premières actions, qu’il s’agisse de piquets de grève ou de rassemblement de soutien avec des t-shirts aux couleurs de l’UAW. Nous espérions organiser 14 événements sur deux mois, nous en avons eu 140 !

Cet engouement prouve à quel point nos membres veulent s’impliquer, se battre et s’exprimer. D’autre part, il illustre ce que peut accomplir un syndicat véritablement démocratique, plutôt que dominé par un petit groupe au sommet qui donne des ordres. Certes, ce travail est toujours en cours, il y a toujours des membres de l’ancienne direction au sein de l’UAW, mais notre objectif reste de donner le pouvoir aux membres.

Nous cherchons constamment à mettre les membres au cœur de nos actions. Nous voulons qu’ils apparaissent dans des vidéos, qu’ils prennent la parole pour décrire leur vie, et non que seule une poignée de dirigeants ne s’expriment en leur nom. Ce fut notre ligne de conduite lorsque nous avons lancé les négociations avec les « Big Three », puis durant la grève. Nous la poursuivons aujourd’hui dans nos actions pour syndiquer de nouveaux sites et d’autres entreprises et dans notre investissement dans la campagne électorale pour faire battre Donald Trump.

LVSL – Venons-en à la grève de l’automne dernier. Celle-ci a fait la une aux Etats-Unis, notamment à travers vos discours sur Facebook Live sur les salaires indécents des PDG, qui ont galvanisé de nombreux Américains. Comment cette grève s’est-elle organisée concrètement ?

S. F. – Notre communication a en effet été un grand atout durant cette grève. Pendant des décennies, l’UAW avait un service de relations publiques qui n’était que dans la réaction aux crises et pas dans l’offensive. Nous avons changé cela, à travers une stratégie axée sur la transparence : nous parlons des faits et nous expliquons les enjeux à nos membres. Dans le passé, la direction appelait à la grève sans que les travailleurs ne sachent vraiment pourquoi ils devaient se mobiliser. A l’inverse, nous avons commencé par fédérer nos membres autour de nos revendications.

« Nous sommes partis de faits concrets : les “Big Three” ont gagné 250 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, les salaires des PDG ont augmenté de 40% en quatre ans, tandis que ceux des travailleurs reculaient. »

Nous sommes partis de faits concrets : les « Big Three » ont gagné 250 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, les salaires des PDG ont augmenté de 40% en quatre ans, tandis que ceux des travailleurs reculaient. Ces chiffres sont devenus un cri de ralliement pour nos membres. Notre stratégie de communication a réussi à créer un immense mouvement de solidarité parmi les travailleurs, et cela a renforcé leur détermination. Les membres étaient prêts à se battre, car ils avaient été lésés depuis bien trop longtemps.

Les Facebook Lives, c’était ma manière de communiquer directement avec les membres. Dans le passé, le président du syndicat était souvent un homme en costume qui donnait des conférences de presse caché dans son bureau, entouré d’une équipe de communicants ; iI était impossible de l’approcher. Je voulais que les membres puissent interagir directement avec moi. C’est pour cela que je me suis rendu sur de nombreux piquets de grève et rassemblements de soutien aux grévistes. Les lives ont permis de diffuser cela partout, et à des gens de Californie ou de Floride de me poser une question même si j’étais à Detroit.

Cette stratégie nous a donné un vrai pouvoir de négociation. Nous avons souvent eu plus de 70.000 personnes connectés sur nos lives et les chaînes comme CNN les retransmettaient. Cela a porté notre lutte sur la scène nationale et internationale et fait peur aux patrons. À chaque fois, cinq ou dix minutes avant que je passe en direct sur Facebook, je recevais des appels de PDG prêts à céder. C’est par exemple comme ça que nous avons obtenu l’engagement de la PDG de General Motors, Mary Barra, sur le maintien de la production de batteries électriques dans une usine de l’Ohio et l’amélioration des salaires et conditions de travail des salariés du site.

LVSL – Au-delà de la communication, qui était effectivement très bien rodée, c’est aussi votre stratégie de grève, avec des annonces surprises de blocage de nouveaux sites, qui a désemparé les PDG des « Big Three ». Comment vous êtes-vous organisés pour infliger un maximum de perturbation aux constructeurs automobiles, tout en faisant perdre le moins de salaires possibles à vos membres ?

S. F. – Lorsque nous avons atteint la date limite de la grève le 14 septembre 2023 (aux Etats-Unis, une grève ne peut avoir lieu qu’après l’échec de négociations entre syndicats et employeurs et son déroulé est extrêmement encadré, ndlr), nos membres étaient prêts à se battre. Ils savaient qu’ils avaient été abusés pendant des décennies et étaient déterminés à obtenir ce qu’ils méritaient. Nous n’avons pas appelé tous nos membres à la grève d’un coup, ceux qui n’étaient pas concernés étaient frustrés ! C’est un problème que tout syndicaliste rêve d’avoir, qui nous a donné encore plus de pouvoir dans les négociations !

Il y avait deux raisons à ce choix de ne pas appeler tous nos membres à faire grève en même temps. D’une part, nous devions gérer notre caisse de grève avec précaution, pour bien soutenir nos grévistes tout en permettant de tenir la grève le plus longtemps possible. Nous avions évalué nos finances avec précaution et savions que ce fonds se viderait rapidement si tous nos membres se mettaient en grève en même temps, nous avons donc dû optimiser son usage. D’autre part, nous avons aussi beaucoup étudié les « Big Three » avec mon équipe avant de déclencher la grève, pour mieux connaître leurs faiblesses. Alors qu’elles pensaient que nous allions faire grève partout d’un seul coup, nous avons préféré agir de manière ciblée, en sélectionnant les usines et les sites stratégiques. Cela nous a donné un effet de surprise.

Cette grève tournante, que nous appelons « stand up strike », était vraiment révolutionnaire, à la fois pour nous et pour l’ensemble du mouvement syndical. Elle nous a donné encore plus de pouvoir que ce qu’on avait imaginé au départ. Après la première semaine où nous avons bloqué une usine de chacun des trois groupes, ce qui était déjà une première, nous avons sélectionné les sites et les entreprises de manière à accroître nos leviers de négociation. Par exemple, General Motors pensait qu’on allait frapper leur usine de Spring Hill dans le Tennessee. Quelques jours avant la date limite, ils avaient transféré tous les moteurs et transmissions assemblés dans cette usine vers une autre. Par chance, ils les ont envoyés dans l’usine que nous avions prévu de frapper. Quand nous avons annoncé la grève, l’usine où ils avaient envoyé ces pièces s’est arrêtée ; ils n’avaient plus accès à leurs équipements.

Chaque semaine, on donnait aux entreprises une liste de demandes. Si elles n’étaient pas acceptées, on frappait. A l’inverse, si elle acceptait, elle était épargnée pour la semaine. À un moment donné, Ford nous a présenté la même proposition pendant deux semaines consécutives. Je leur ai dit que cette offre n’était pas acceptable et nous avons lancé la grève dans l’usine Kentucky Truck, qui est un de leurs sites phares. Cela a permis de faire monter les enchères.

Toute cette stratégie les a pris par surprise. Ils étaient habitués à une direction syndicale qui parlait fort mais reculait toujours au moment d’agir. Ils ne croyaient pas qu’on irait jusqu’au bout et pensaient qu’on bluffait. Mais nous étions sérieux et ça les a déstabilisés.

LVSL – Cette grève s’est soldée par de très nombreuses victoires, sur les salaires et les conditions de travail, mais aussi des garanties de non-délocalisation. Comment se sont passées les négociations et qu’avez-vous obtenu exactement ?

S. F. – Historiquement, lorsqu’un accord avec l’une des entreprises expirait, on renégociait avec elle et cela fixait un modèle pour les autres (aux Etats-Unis, les accords entre entreprises et syndicats durent généralement 4 à 5 ans et interdisent souvent la grève en dehors des périodes de renégociation, ndlr). L’idée était d’avoir des salaires et des avantages cohérents dans toute l’industrie automobile. Mais cette fois-ci, nous voulions que les trois entreprises signent en même temps, ce qui nous permettait de mettre plus de pression sur celles qui ne suivaient pas et de les forcer à s’aligner sur leurs concurrents qui nous concédaient davantage.

L’une de nos priorités était de mettre fin au système inégal mis en place après 2007 (la crise économique ayant fortement mis en difficulté les constructeurs américains, les syndicats avaient fait des concessions pour préserver les emplois, ndlr) : les nouveaux employés n’avaient pas droit aux mêmes salaires et prestations sociales que ceux employés avant 2007, notamment en termes de santé (en l’absence de Sécurité sociale, la protection santé vient généralement de l’employeur aux Etats-Unis, ndlr) et de pensions de retraites. Nous avons réussi à éliminer les différences de salaires (à travers un rattrapage en trois ans, ndlr), c’est une énorme victoire. Mieux encore, d’ici la fin de l’accord (qui durera quatre ans et demi, ndlr) les travailleurs temporaires vont être embauchés avec des CDI et seront augmentés de 150 % !

« Nous avons réussi à éliminer les différences de salaires entre travailleurs. D’ici la fin de l’accord, les travailleurs temporaires vont être embauchés avec des CDI et seront augmentés de 150 % ! »

Il reste encore des différences dans les pensions de retraite : les travailleurs embauchés avant 2007 ont une vraie pension, tandis que ceux embauchés après ont un 401(k) (système de retraite par capitalisation, ndlr). Nous avons quand même obtenu une augmentation des contributions de l’entreprise aux 401(k) et une hausse des pensions de 15%, la première en quinze ans, mais nous aurions souhaité mettre fin au système par capitalisation. Nous devrons revenir sur ce point lors des prochaines négociations.

Nous avons aussi augmenté les salaires de l’ensemble des travailleurs de 11% dès la ratification et de 25% au total d’ici à la fin de l’accord. Ce n’est pas encore les 40 % d’augmentation auxquels ont eu droit les PDG, mais c’est déjà un immense progrès. Et nous avons obtenu le retour des Cost of Living Adjustments, c’est-à-dire une indexation des salaires sur l’inflation. En revanche, nous n’avons pas obtenu la semaine de 32 heures. Mais nous continuerons à la demander, car elle améliore la qualité de vie : si les gens travaillent moins, ils ont plus de temps pour leur famille et pour leurs passions, et ce sont de meilleurs travailleurs.

Un des indicateurs les plus tangibles pour mesurer le succès de cette grève est la valeur totale des coûts de main-d’œuvre supplémentaires de ce nouvel accord. Les augmentations que nous avions eu dans le cadre du précédent accord représentaient 2 milliards de dollars. Cette fois-ci, c’est plus de 9 milliards par constructeur. Au total, pour les « Big Three », cela représente 27 milliards de dollars qui vont aller dans les poches des travailleurs !

« Les patrons nous disent à chaque fois que les travailleurs sont avides et qu’ils n’ont pas les moyens, mais pour les actionnaires, ils trouvent toujours de l’argent. »

Durant les négociations, les employeurs nous disaient qu’ils allaient devoir augmenter le prix des véhicules, que cela allait les tuer etc. Mais dans les deux semaines qui ont suivi, General Motors a versé 10 milliards de dollars en dividendes et en rachats d’actions aux actionnaires. Et quatre mois plus tard, ils ont encore versé 6 milliards de dollars. Cela fait 16 milliards, soit presque le double de ce qu’ils ont rendu aux travailleurs (uniquement chez General Motors, ndlr). Ils nous disent à chaque fois que les travailleurs sont avides et qu’ils n’ont pas les moyens, mais pour les actionnaires, ils trouvent toujours de l’argent.

LVSL – Au-delà des « Big Three », il y a d’autres constructeurs importants implantés aux Etats-Unis, comme Volkswagen, Toyota et Tesla. Vous avez peu d’implantation dans ces entreprises et leurs sites. Comment vous organisez-vous pour syndiquer ces salariés et faire en sorte qu’ils bénéficient des mêmes avantages ?

S. F. – Récemment, nous avons réussi à créer un syndicat au sein de Volkswagen, sur leur site de Chattanooga, dans le Tennessee (aux Etats-Unis, chaque site de production doit être syndiqué séparément. Le processus, qui nécessite une pétition et un référendum victorieux et fait face à d’intenses pressions des employeurs, est extrêmement complexe, ndlr). Réussir cette implantation dans les usines du Sud du pays (peu syndiquées, ndlr) est une avancée majeure, que peu croyaient possible.

Dès que nous aurons finalisé cette implantation chez Volkswagen, je pense que Mercedes va suivre (un référendum dans un site Mercedes pour la création d’une branche de l’UAW a été perdu en mai 2024, l’UAW a fait appel, en raison de pressions extrêmement fortes de l’entreprise pour peser sur le scrutin, ndlr). Comme je le rappelle souvent, quand on négocie de bons contrats, l’organisation suit, car les travailleurs veulent en faire partie et avoir droit aux mêmes avantages. À peine deux semaines après la fin des négociations avec les Big Three, Toyota a augmenté les salaires de 11 % et a réduit le rattrapage des salaires des travailleurs embauchés après 2007 de huit à quatre ans. Ils se sont donc alignés sur nos négociations. Honda et Nissan ont fait de même depuis.

LVSL – L’industrie automobile mondiale est aujourd’hui en pleine transition vers le véhicule électrique. Ce changement majeur a de nombreuses implications, puisqu’il faut notamment maîtriser la production de batteries et faire face à la concurrence chinoise. Plus largement, la nécessité de combattre le changement climatique questionne l’avenir de toute l’industrie automobile. Comment votre syndicat perçoit-il ces enjeux ?

S. F. – D’abord, en ce qui concerne les questions environnementales et la production de batteries, l’UAW a toujours été à l’avant-garde. Nous devons agir ; la terre est en feu et les émissions liées à l’automobile en sont un facteur majeur. Je me souviens qu’en 1970, lorsque nous avons ouvert notre centre de formation dans le Michigan, notre président de l’époque, Leonard Woodcock, parlait déjà des problèmes des moteurs à combustion et de leur impact environnemental. Cela fait 54 ans, et peu de progrès ont été réalisés depuis.

Nous ne pouvons pas fermer les yeux en pensant que tout continuera comme avant, car cela ne fonctionnera pas. Il y a un grand débat sur la transition vers l’électrique. Le monde des affaires et les milliardaires instrumentalisent cette transition pour faire peur aux travailleurs, en leur disant qu’ils vont perdre leur emploi et qu’ils doivent donc accepter de travailler plus dur et plus longtemps.

A l’inverse, nous voyons cette transition comme une opportunité : actuellement, plus de 30 usines de batteries sont en construction aux Etats-Unis. S’y implanter pour protéger les salariés est une nécessité, nous en avons donc fait une priorité durant notre grève. Nous avons obtenu que les travailleurs de ces usines de batteries soient couverts par nos accords avec les constructeurs, ainsi que des promesses de création d’emplois dans le secteur électrique. Stellantis voulait fermer une usine à Belvidere (Illinois), nous avons obtenu qu’ils y investissent plus de 3 milliards de dollars pour y créer une usine de batteries (l’UAW a depuis organisé de nouveaux rassemblements sur place pour que Stellantis respecte ses promesses, ndlr).

LVSL – Vous avez évoqué le fait que votre grève et vos victoires ont redonné espoir à tous les travailleurs de l’automobile, et pas seulement ceux des « Big Three ». Mais la solidarité allait au-delà de l’automobile : d’après un sondage, 75% des Américains soutenaient votre lutte, c’est considérable ! Pensez-vous que votre lutte ait des répercussions sur le reste du monde du travail aux Etats-Unis ?

S. F. – Nous avons en tout cas montré aux travailleurs que les entreprises leur mentent lorsqu’elles affirment qu’ils en demandent trop. Ces victoires redonnent espoir à énormément de travailleurs, qui ont compris que ces augmentations ont été obtenues par l’action syndicale et la lutte, et non en croisant les bras. Nous avons stoppé le déclin de notre syndicat et avons gagné beaucoup de nouveaux membres. L’UAW connaît par exemple une forte croissance du nombre de syndiqués dans d’autres secteurs, comme l’enseignement supérieur.

Plus largement, la perception du travail a beaucoup changé depuis la pandémie de COVID. Alors que des millions de personnes étaient menacées de mort, notre président de l’époque, Donald Trump, ne faisait rien. Les classes dirigeantes en ont profité de la crise pour extraire toujours plus de richesses. Elles ont exploité les consommateurs, ce qui a conduit à l’inflation. C’est de la pure cupidité ! Cela a aggravé les conditions de vie des travailleurs, qui devaient déjà faire face à la maladie. Cependant, cette crise a aussi permis aux travailleurs de prendre conscience de leur pouvoir. Beaucoup de gens ont refusé de se mettre en danger pour des salaires trop bas et des entreprises comme McDonald’s et Burger King ont été forcées de monter les salaires à 20 ou 25 dollars de l’heure pour trouver des employés. Cela a montré le pouvoir de la classe ouvrière : sans travail, rien ne fonctionne.

Bien sûr, la classe dirigeante continue de faire peur aux travailleurs et cherche à nous diviser pour nous empêcher de nous mobiliser. Actuellement, une poignée de personnes dirige tout et concentre la richesse à nos dépens. Notre mission est de rassembler la classe ouvrière à l’échelle mondiale. C’est pourquoi nous avons fixé la date d’expiration de notre accord avec les « Big Three » au 1er mai 2028. Nous voulons faire de cette date symbolique une grande journée de mobilisation dans tout le pays, ainsi qu’avec des syndicats étrangers.

LVSL – D’ici là, les Etats-Unis auront un nouveau locataire à la Maison Blanche. Cet été, vous avez pris la parole au Congrès démocrate en soutien à Kamala Harris en rappelant le rôle central des syndicats pour « rebâtir la classe moyenne américaine ». S’il y a bien sûr de nombreuses raisons de souhaiter une défaite de Trump, la politique des Démocrates sur les questions syndicales pose tout de même question : durant son mandat, Joe Biden a été le premier Président en exercice à se rendre sur un piquet de grève, qui était d’ailleurs un piquet de l’UAW. Malgré ce symbole, il n’a pas réussi à faire adopter le PRO Act, une grande loi visant à simplifier la création de syndicats et l’exercice du droit de grève. Pensez-vous que Kamala Harris pourra faire passer cette loi ?

S. F. – D’abord, l’élection présidentielle n’est pas la seule qui importe. Nos élections pour le Congrès vont aussi peser, il nous faut des représentants au Congrès prêts à signer les projets de loi et à les faire adopter. Cela étant dit, Kamala Harris a soutenu le PRO Act et nous appuie dans cette démarche. Elle s’était jointe à nous sur un piquet de grève chez General Motors en 2019. Son colistier Tim Walz a fait de même.

« Trump est anti-syndical à l’extrême, c’est un milliardaire qui représente sa classe. »

A l’inverse, Donald Trump et Elon Musk (qui soutient très fortement Trump, ndlr) ricanent quand on leur parle de lutte sociale et rêvent de licencier des travailleurs en grève. Tel est le contraste que nous montrons à nos membres et aux Américains en général : Trump est anti-syndical à l’extrême, c’est un milliardaire qui représente sa classe, il pense que vous devriez être viré pour avoir défendu vos droits, tandis que Kamala Harris et Tim Walz ont été à nos côtés sur les piquets de grève. Lorsqu’il était Président, Trump a renégocié l’ALENA (accord de libre-échange des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada, ndlr), il prétend que cela a aidé les travailleurs, mais en réalité, cela a augmenté le déficit commercial de l’industrie automobile et des sous-traitants de 20 à 30 %.

J’ai conscience que la politique se joue aussi sur le temps long. Je me souviens de l’ambiance lorsque Ronald Reagan a été élu en 1980 : on nous disait que la richesse des plus fortunés allait « ruisseler » jusqu’à nous. Pendant 40 ans, on nous a bassiné avec ça. Après huit ans de Reagan et quatre ans de Bush père, le Parti démocrate s’est déplacé vers le centre pour faire plaisir aux plus riches, en abandonnant les travailleurs. Avec Biden, je pense que nous avons eu un changement, il semble que les Démocrates aient compris que la classe ouvrière est leur base.

S’ils nous défendent, les Démocrates gagneront chaque élection car les travailleurs américains les soutiendront. Mais si vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux partis, des individus dangereux comme Donald Trump seront élus. En 2016, son élection était essentiellement un « fuck you » adressé à l’establishment. J’espère que suffisamment de gens ont maintenant compris qui est Donald Trump pour que cela ne se reproduise pas. S’il est réélu, nous mettrons en tout cas toutes les options sur la table, avec d’autres syndicats et organisations, y compris de nouvelles grèves.