L’essayiste Mathieu Slama est une des figures de l’opposition aux mesures sanitaires. Il souligne toutefois que les critiques dont ces dernières ont fait l’objet ont été captées par les extrêmes et les complotistes, au détriment d’une appropriation politique des questions scientifiques. La « démocratie sanitaire » s’est en effet très largement absentée des débats publics, laissant orphelins les derniers républicains attachés à l’État de droit ou à la souveraineté populaire. Mathieu Slama se revendique de la première filiation, protectrice des libertés individuelles, et alerte contre l’émergence d’une société disciplinaire. Dans son ouvrage Adieu la liberté (Presses de la cité, 2022), il invite à ne pas considérer comme une victoire la liberté retrouvée depuis la fin du passe et de l’obligation de port du masque. La levée des restrictions ne signifie pas nécessairement la fin des dispositifs qui ont été mis en oeuvre pendant la pandémie. Pis encore, la demande croissante de sécurité qui traverse la société pourrait bien légitimer des pratiques de gouvernement de plus en plus autoritaires. Entretien réalisé et édité par William Bouchardon et retranscrit par Dany Meyniel.

LVSL – Après le pic Omicron en janvier, l’épidémie a fortement reflué et le passe vaccinal et le port du masque viennent d’être levés. On peut y voir un geste électoraliste à l’approche des élections mais le gouvernement répète toujours le même argument selon lequel « c’est le virus qui décide des libertés ». Cela pose la question suivante : toutes ces mesures dites sanitaires sont-elles prises ou supprimées pour des raisons de santé ou faut-il y voir des décisions purement politiques ?

Mathieu Slama – C’est une bonne question. D’abord, la première chose dont on se rend compte, c’est à quel point c’est arbitraire : tout d’un coup le président de la République annonce la fin du passe le 14 mars mais on ne sait pas sur quels critères. C’est le fait du prince. Pourtant, deux jours avant, il y avait eu une audience au Conseil d’État sur un recours pour demander la fin du passe, mené par quelques juristes, comme Paul Cassia. De même la Commission d’enquête du Sénat l’a demandée et le Conseil d’État a dit non. Tout cela symbolise tout ce qu’on vit depuis deux ans : cela finit comme cela a commencé, dans l’arbitraire. Alors qu’on parle de l’une des mesures les plus graves qui aient jamais été prises, les décisions politiques sont prises sans réelles justifications et le droit ne veut plus rien dire. C’est inquiétant qu’il n’y ait plus de base juridique rationnelle, car cela signifie que tout est possible et que c’est le règne de l’arbitraire.

La deuxième chose c’est qu’on savait que l’épidémie reculait et que le virus devenait de moins en moins grave. L’inquiétude que nous devrions avoir c’est qu’au fond pendant deux ans, nous avons brisé tous les tabous et nous avons accepté des choses qui étaient auparavant inacceptables. Surtout, des monstres politiques et juridiques comme le confinement, le masque dans la rue, le passe ont été créés. Ce sont en réalité de nouvelles méthodes de gouvernement. Le passe par exemple, c’est quand même l’idée d’exclure des gens de la vie sociale pour les amener à se comporter comme on veut. On a inventé et normalisé de nouvelles méthodes qui sont maintenant dans la “boîte à outils”, comme le disait une députée LREM. Certains veulent faire entrer le passe dans le droit pour ne plus passer par des lois d’exception. Le passe pourrait bien réapparaître si nous avons une recrudescence épidémique ou sous d’autres formes, pour d’autres crises.

LVSL – Cette normalisation de mesures d’exception est en effet inquiétante. Mais le gouvernement a toujours affirmé qu’il n’y était pour rien et que ses choix étaient contraints par l’épidémie…

M.S. – C’est, de fait, un argument qui a beaucoup été utilisé par le pouvoir, qui a affirmé que c’est le virus qui est liberticide. Mais cela signifie que la politique disparaît ! Depuis deux ans, on nous présente les choses comme s’il n’y avait pas d’autres alternatives et qu’on ne faisait que suivre ce que disent les scientifiques. Sauf que la politique consiste à faire des choix, des arbitrages entre différentes alternatives. Évidemment il faut lutter contre le virus mais il y a aussi d’autres considérations à prendre en compte : des considérations pratiques, éthiques, psychologiques, économiques, sociales, etc. C’est le rôle du politique de filtrer des recommandations scientifiques à l’aune de ces différents critères.

« Évidemment, il faut lutter contre le virus mais il y a aussi d’autres considérations à prendre en compte : des considérations pratiques, éthiques, psychologiques, économiques, sociales, etc. C’est le rôle du politique de filtrer des recommandations scientifiques à l’aune de ces différents critères. »

C’est très inquiétant parce que cela signifie que dans l’urgence, face à une crise, la fin justifie tous les moyens. Le politique peut alors prendre des mesures sans considération éthique. L’évolution est de plus en plus inquiétante : face au terrorisme, des mesures très problématiques ont été mises en place comme des assignations à résidence totalement arbitraires, mais il y avait un débat public. Par exemple sur la déchéance de citoyenneté, beaucoup de Français ont dit qu’il ne fallait pas céder sur nos valeurs, qu’il fallait qu’on reste dans un État de droit. À l’époque, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, ancien ministre de l’Intérieur très sécuritaire qui s’est ensuite trouvé une âme de républicain, a fait un travail remarquable. Il disait notamment que la citoyenneté, comme la République, doit être indivisible.

Il y a eu débat sur cette question. Lorsqu’on voit comment ce débat a été évacué pendant la crise sanitaire, il y a lieu de s’inquiéter. Les nombreuses crises qui arrivent vont nous poser des questions d’ordre démocratique. Par exemple, la crise ukrainienne a conduit à la suppression de médias de propagande étrangers (Russia Today et Sputnik ont été interdits, ndlr). Si ces médias posent d’énormes problèmes, cela soulève néanmoins des questions au sujet de la liberté de la presse ou sur le fait que cela a été décidé au niveau européen (en France, seul l’ARCOM, ex-CSA, peut normalement décider de telles interdictions, ndlr).

LVSL – Vous estimez donc que le confinement, le couvre-feu, les passeports ou encore les attestations peuvent revenir, soit à la faveur d’une nouvelle vague de COVID, soit pour d’autres motifs. Vous allez jusqu’à parler de l’émergence d’une « société disciplinaire ». De quoi s’agit-il ?

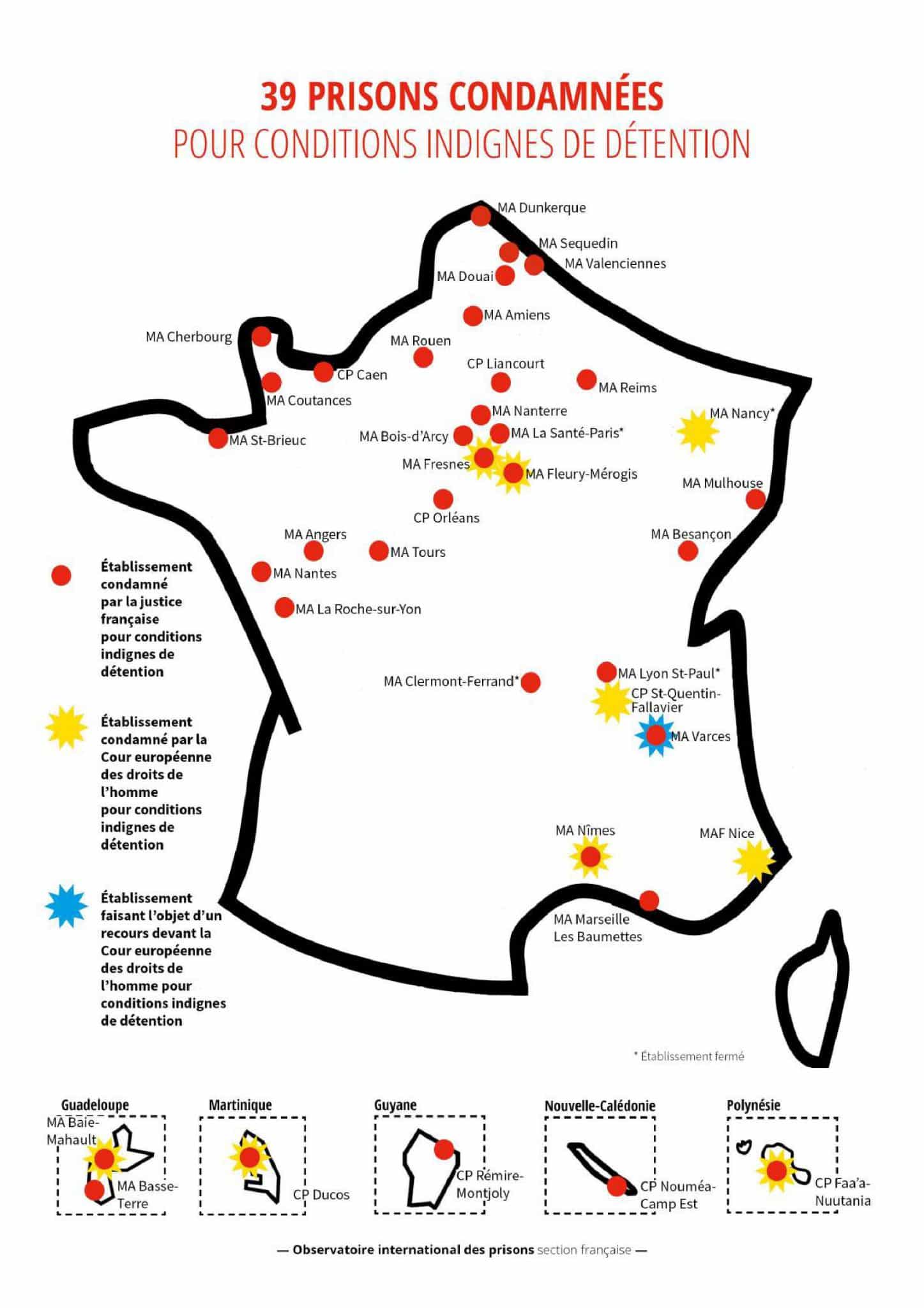

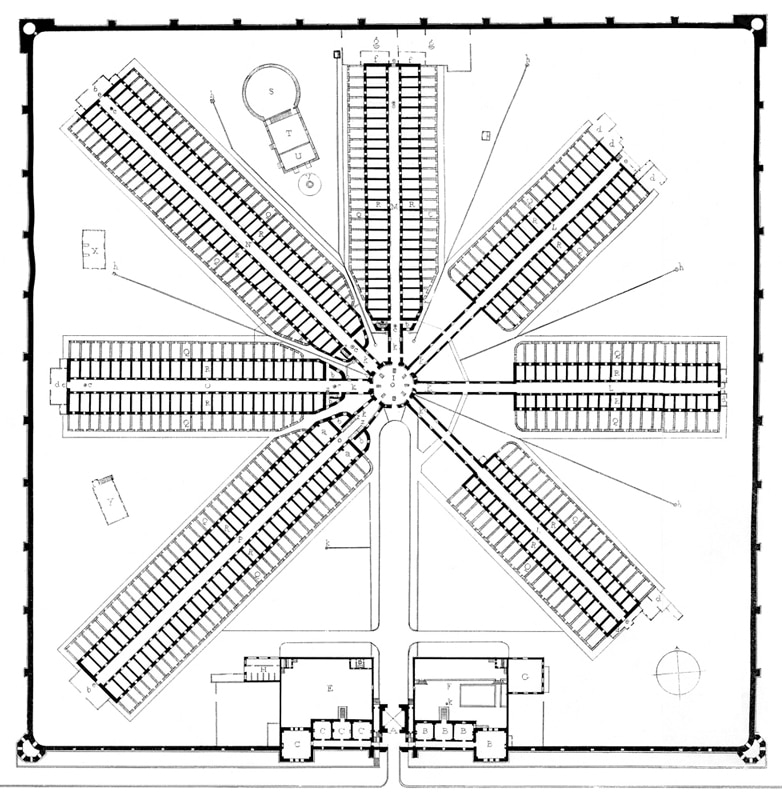

M.S. – Cette société disciplinaire renvoie à un vieux débat. C’est Foucault qui l’amène dans toutes ses réflexions sur les hôpitaux psychiatriques, les prisons et tous les lieux où la norme se matérialise concrètement. Il étudie comment se construit la norme, comment elle se matérialise, comment certains membres du corps social sont mis en dehors de la société, comment les comportements se normalisent de cette manière. Toute l’idée de Foucault consiste à dire que les sociétés libérales ne l’ont jamais vraiment été et que c’est avec l’avènement des sociétés libérales au XVIIIe siècle qu’apparaissent des techniques disciplinaires modernes. A partir du XVIIIe, on régule de plus en plus les corps, les comportements, les normes etc. Je pense qu’on vit aujourd’hui l’aboutissement de ce processus ; nos vies s’inscrivent de plus en plus dans le droit, le pouvoir peut réguler tous les aspects de nos vies et joue de plus en plus le rôle de distributeur de droits. C’est le grand paradoxe de l’État de droit, même si j’en reste un grand défenseur.

« On a banalisé le QR code, que l’État peut activer ou désactiver, et instauré des systèmes de checkpoint dans les endroits de la vie sociale. Or, cette technologie du QR code permet de réguler les comportements des individus. »

Comment cela peut-il se manifester demain ? Je n’en sais rien. Mais je sais qu’on a banalisé le QR code, que l’État peut activer ou désactiver, et instauré des systèmes de checkpoint dans les endroits de la vie sociale. Or, cette technologie du QR code permet de réguler les comportements des individus. On peut faire toutes sortes de choses avec, ça peut marcher pour les questions de délinquance, de régulation des comportements par rapport à l’écologie… Un rapport de trois sénateurs, assez peu médiatisé, proposait par exemple de désactiver les moyens de paiement ou le permis de conduire (pour ceux qui ne respecteraient pas les règles sanitaires, ndlr). Au Canada, lors du mouvement des « convois de la liberté », le gouvernement a retracé les individus qui avaient fait des dons aux bloqueurs. On se rend compte de ce que peut faire l’État avec la technologie, en désactivant certains aspects de la vie sociale ou des finances d’un individu.

Dans le rapport sénatorial, il y avait une phrase incroyable, qui pour moi, dit quelque chose du tournant que nous vivons : « Si une “dictature” sauve des vies pendant qu’une “démocratie” pleure ses morts, la bonne attitude n’est pas de se réfugier dans des positions de principe. » Ainsi, on relativise la démocratie, on se dit que, finalement, on pourrait s’inspirer de certaines mesures totalement attentatoires à nos libertés prises dans les dictatures. Donc tout est imaginable et c’est ce qui fait peur. Bien sûr, le gouvernement n’a pas de plan de manipulation et il n’y a pas de complot, mais le problème c’est qu’à partir du moment où nous généralisons de nouvelles méthodes, on s’y habitue. Imaginons que demain nous ayons un gouvernement d’extrême-droite : il aurait carte blanche pour sortir de l’État de droit…

LVSL – Pourtant, on entend souvent que la société française est rebelle, que notre peuple est traversé par une sorte d’ethos révolutionnaire, comme nous l’avons vu pendant les gilets jaunes. On aurait donc pu s’attendre à un mouvement social majeur face aux mesures sanitaires. Au contraire, vous estimez que les Français ont avant tout exprimé une demande d’autorité et de fermeté lors de la crise sanitaire. Comment expliquer ce paradoxe ?

M.S. – C’est un peu ce que j’ai cherché à comprendre dans le livre, bien que je n’aie pas totalement réussi. Ce qui est certain, c’est que tous les sondages montrent que les Français sont majoritairement ou très majoritairement en faveur de toutes les mesures qui ont été prises. Le confinement était soutenu par 80 ou 90% des Français au début, le couvre-feu, le masque, le passe. Toutes ces mesures étaient largement plébiscitées. Il faut donc relativiser le discours selon lequel cela a été imposé par le pouvoir. Même si Emmanuel Macron a décidé seul de mettre un passe pour toutes les activités sociales, il savait qu’il allait être approuvé par une majorité de Français.

La question est : pourquoi ? De fait, dans les moments de crise, les Français ont tendance à privilégier la demande de sécurité et de protection par rapport à leurs libertés. Je rappelle dans mon livre un sondage effectué juste après les attentats du Bataclan où 95% des Français étaient d’accord pour des mesures de sécurité très dures, y compris celles qui étaient attentatoires à leur propre liberté et aussi à leur vie privée. Par ailleurs, il est vrai qu’il n’y a eu aucun mouvement d’ampleur contre le confinement en France, contrairement à des pays comme l’Allemagne. Une telle obéissance, surtout à la suite des Gilets jaunes, doit nous interroger. J’ai essayé d’élaborer un concept, qui vaut ce qu’il vaut, pour résumer cela : l’idéologie du safe. En fait, je trouve qu’un paradigme de la sécurité s’est instauré, qui conduit à une surenchère, comme on le voit chez les candidats du centre à l’extrême-droite. Sur la sécurité, face au terrorisme et même sur le climat on voit aujourd’hui que des mouvements réclament des mesures très attentatoires aux libertés. Bien sûr, il est essentiel de se protéger du terrorisme ou du virus, mais encore une fois les principes ne sont pas là pour rien.

« Sur la sécurité, face au terrorisme et même sur le climat on voit aujourd’hui que des mouvements réclament des mesures très attentatoires aux libertés. »

C’est la même chose concernant la liberté d’expression : on est très loin des années 70 libertaires. Ce que les humoristes se permettaient à l’époque est impossible aujourd’hui. De même, quand un rappeur insulte un policier, la droite demande son interdiction. Mais c’est la même chose chez une certaine gauche puritaine, qui veut plus de peines de prison, notamment pour les crimes sexuels et sexistes. Or, si ce sont évidemment des problèmes de fond, la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire. Pourtant, dans les années 1970, la gauche voulait la fin des prisons voire sortir du système judiciaire ! Elle avait toute une réflexion sur la façon de régler les différends en dehors du pénal, elle était pour la liberté des mœurs, contre la censure… Je me sens d’ailleurs assez proche de cette gauche qui disait « interdit d’interdire ».

L’hypothèse que je fais, ce que j’appelle l’idéologie du safe, c’est donc qu’un nouveau paradigme très sécuritaire s’installe à gauche comme à droite. On assiste à un mouvement de fond où, in fine, l’idée de liberté devient menaçante. Cette société qui s’éloigne de nos idéaux républicains m’inquiète.

LVSL – L’opinion publique adhère peut-être en effet à cette idéologie du safe. Mais qu’en est-il des partis politiques, des syndicats, du monde intellectuel, de tous les corps intermédiaires qui auraient pu prendre position sur ces questions de défense des libertés ? Pourquoi ont-ils eu tant de mal à se positionner sur cette gestion de crise ?

M.S. – C’est une vraie question. Les partis politiques ont globalement soutenu les mesures sanitaires. Les syndicats ont eux souligné l’injustice entre ceux qui étaient confinés donc protégés et ceux qui allaient travailler dans les usines ou les supermarchés au début de l’épidémie. Mais dans la deuxième phase, celle du passe, on ne les a pas entendus sur le licenciement des personnes non-vaccinées, alors qu’il y avait des atteintes fondamentales sur le droit du travail.

En ce qui concerne les intellectuels, il y a eu quelques courageux. Bernard-Henri Lévy, dont on peut penser ce que l’on veut, mais qui connaît l’histoire de la République, a écrit un livre remarquable lors du premier confinement (Ce virus qui rend fou, Grasset, 2021), mais il a ensuite lâché ce combat. Il y a aussi André Comte-Sponville ou Barbara Stiegler (philosophes, ndlr). Mais globalement le monde intellectuel a été silencieux et notamment à gauche. Tous les grands intellectuels comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Slavoj Zizek, Noam Chomsky et d’autres n’ont non seulement rien vu mais ont même soutenu les mesures. Par exemple, Badiou disait qu’il n’était pas contre le confinement car cela ne changeait rien au problème central qui était le capitalisme. Chomsky a même dit qu’il fallait isoler les non-vaccinés ! Bref, ils se sont tous plantés. Le seul intellectuel de gauche qui a vu juste c’est Giorgio Agamben (philosophe italien, ndlr), même si je pense qu’il va parfois trop loin.

LVSL – Comment l’expliquez-vous ?

M.S. – D’une part, on pourrait presque dire qu’on a vécu un moment communiste. Les mesures qui ont été prises, au nom du collectif et du bien commun, impliquaient la planification étatique et la solidarité. Or, le principe du communisme est justement d’effacer l’individu devant le collectif. Au contraire, pour moi, la Révolution française et la modernité politique, c’est l’individu. Donc quelque part, idéologiquement, les atteintes aux libertés fondamentales ne dérangent pas les marxistes car c’est au nom du bien commun.

Pourquoi Agamben est-il le grand penseur de l’époque ? Parce qu’il est foucaldien ! Il maîtrise le marxisme comme personne mais ne vient pas de cette culture-là. Il vient plutôt de la gauche critique, qui n’est pas vraiment marxiste, mais plutôt libertaire, qui pense l’individu. C’est pour cela qu’il est obsédé par les normes, parce qu’il refuse cette injonction du collectif. Cette tradition part de Nietzsche, en passant par Deleuze et Foucault. Cela renvoie au célèbre débat entre Foucault et Chomsky dans une université anglo-saxonne : Chomsky fait son grand discours sur la Révolution et Foucault lui rétorque que ce qui importe ce sont les systèmes de pouvoir que le peuple mettra en place une fois qu’il aura triomphé. C’est un discours qui naît dans la bourgeoisie du XVIIIe siècle, qui ne sacralise pas la lutte des classes et se concentre sur les normes et l’individu. Pour moi, cette tradition philosophique et politique foucaldienne, dont Agamben est le représentant actuel, a quasiment disparu. Si on regarde le courant woke par exemple, c’est une mécompréhension de Foucault : Foucault était libertaire, pas puritain ! On se demande où sont les libertaires aujourd’hui…

LVSL – On aurait pu penser que les intellectuels libéraux se seraient mobilisés, non ?

M.S. – Le libéralisme français est inspiré de Raymond Aron. Or, Aron était contre Mai 68. Comment peut-on être libéral et contre Mai 68 ? Mai 68, c’est un cri de libération face aux structures, face à l’étouffement d’une société ultra-normée, ultra-disciplinaire ! En fait, les libéraux français n’ont jamais été libéraux, ils n’ont jamais vraiment été les défenseurs des libertés. Ils défendent la liberté d’entreprendre, mais celle-ci n’a rien à voir avec la liberté des hommes, c’est même antinomique pour moi. Donc il n’est pas si surprenant que des libéraux aient défendu des mesures très liberticides et autoritaires.

« Les libéraux français n’ont jamais été libéraux, ils n’ont jamais vraiment été des défenseurs des libertés. Ils défendent la liberté d’entreprendre, mais celle-ci n’a rien à voir avec la liberté des hommes. »

Ensuite il y a la question managériale, qui pour moi est centrale. Une des explications à ce que l’on a vécu, c’est aussi que l’on vit dans un monde de l’entreprise, dont les valeurs rejaillissent dans toute la société. On le voit par exemple à travers le succès du développement personnel. Ce paradigme du management nous imprègne tous, en particulier les macronistes, qui sont des managers, des cadres, des personnes sans culture politique, républicaine ou démocratique. Donc ils prônent un système managérial où il faut mettre en place des mesures très efficaces à l’aune des critères de performance. C’est l’utilitarisme, le dogme de l’efficacité.

En fait, tout ce qui se passe depuis deux ans, c’est une grande opération de management. Le confinement et le passe sont des outils de management de la population. Le management consiste à amener un salarié à être plus productif et plus efficace à travers des mécanismes pour diriger les comportements. Il y a des versions plus ou moins hard ou soft. Ainsi, on a aussi mis en place des outils de nudge, c’est-à-dire des dispositifs qui nous contraignent en donnant l’impression qu’il n’y a pas de contrainte, que notre décision est souveraine. Un cabinet de conseil en nudge a conseillé le gouvernement par exemple (la BVA Nudge Unit, ndlr). Donc ils ont fait du management de population en oubliant totalement que ce n’est pas ça la politique ! En politique, on ne manage pas, on ne considère pas les citoyens comme des salariés. Ce sont des citoyens qui ont des droits, des systèmes juridiques, des contre-pouvoirs, des principes fondamentaux…

« L’entreprise est une dictature plus ou moins douce. Ce sont des univers, des imaginaires, des habitudes qui nous amollissent d’un point de vue démocratique. »

Mais on ne peut pas accuser les macronistes de tout. Je fais l’hypothèse que si nous avons accepté toutes ces mesures et cet autoritarisme, c’est parce que la plupart d’entre nous sommes des salariés. Or, dans la pensée des libertés, il y a toujours cet angle mort de l’entreprise : en fait un citoyen arrête d’être citoyen dans l’entreprise, il est salarié…

LVSL – C’est ce que disait Jaurès : « La liberté s’arrête aux portes de l’entreprise »

M.S. – C’est exactement ça. Dans l’entreprise on reçoit des ordres, on est soumis à des objectifs de performance, à de la compétition… Bref on n’est plus du tout libre. L’entreprise est une dictature plus ou moins douce. Ce sont des univers, des imaginaires, des habitudes qui nous amollissent d’un point de vue démocratique. Elle nous conditionne à accepter les ordres et les injonctions politiques. Il y a quelques décennies, il y avait des syndicats d’entreprise forts, un rapport de force, cette culture du salarié contre le patron. Aujourd’hui ce n’est plus le cas : les syndicats n’existent pratiquement plus, on a remplacé ça par des psys d’entreprise ! C’est la toute puissance du management.

LVSL – Vous avez mentionné Barbara Stiegler tout à l’heure. Dans son livre De la démocratie en pandémie (Tracts Gallimard, 2021), elle rappelle qu’il n’y a pratiquement pas eu de débat scientifique sur notre gestion de la pandémie, alors même que les professionnels de santé étaient partagés sur les différentes mesures, comme on a pu le voir une fois que des psychiatres ont intégré le conseil scientifique. Comment en sommes-nous arrivés à la quasi-unanimité observée dans les médias depuis deux ans ? Pourquoi est-ce si difficile de débattre politiquement des questions scientifiques ?

M.S. – C’est une vraie question, que j’aborde néanmoins assez peu dans mon livre. Je pense que les médias ont été terrorisés par la désinformation et que beaucoup se sont dit qu’il fallait faire très attention, car il y aurait des morts à la clef. Il y a eu cette espèce de réflexe d’affirmer : « On va donner la parole à des scientifiques qui sont validés, qui vont dans le sens de la protection maximum. » Cela a fait émerger des figures scientifiques qui sont devenues des sortes de prophètes médiatiques, des oracles qui ont toujours adopté des positions très dures. Nous avons besoin de paroles scientifiques. Cependant, lorsqu’ils commencent à dire qu’il faut un confinement ou un passe, ce n’est pas une parole scientifique mais politique. Par exemple, lors d’un débat face à Karine Lacombe, je lui ai dit que je la respectais énormément en tant que scientifique, mais qu’elle outrepassait ses compétences lorsqu’elle se prononçait sur ces questions. C’est aussi une déformation professionnelle car ils voient tout par la lorgnette sanitaire et n’ont pas forcément conscience des autres aspects.

D’autre part, et c’est peut-être encore plus grave, l’opposition s’est retrouvée, au fond, soit chez les extrêmes, soit chez les complotistes. Ces derniers étaient évidemment minoritaires, mais dans l’opposition médiatique, ce sont eux que nous avons entendus. Le problème c’est qu’il n’y avait plus vraiment d’opposition crédible, raisonnable, audible, qui ne soit pas dans l’hystérisation mais dans un discours rationnel. D’ailleurs, il s’agissait de gens souvent très hypocrites et très opportunistes, tel Florian Philippot, qui demandait de durcir le premier confinement. Comment peut-il ensuite être crédible sur la défense des libertés ? Surtout que c’est quelqu’un qui propose par ailleurs des mesures tout à fait attentatoires à l’Etat de droit sur la sécurité ou l’immigration. Je ne critique pas tous les opposants aux mesures, mais ceux que nous avons entendus, comme Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau ou l’avocat Fabrice di Vizio, n’étaient pas cohérents et étaient les plus mauvais. Ce kidnapping de la question des libertés par les extrêmes a rendu le sujet inaudible. Pour moi, cela explique beaucoup l’incapacité de l’opposition à se faire entendre.

« Les opposants que nous avons entendus n’étaient pas cohérents et étaient les plus mauvais. Ce kidnapping de la question des libertés par les extrêmes a rendu le sujet inaudible. »

Il suffisait pourtant qu’il y ait des paroles censées qui ne soient pas anti-vaccin. Comte-Sponville et moi-même avons été invités par exemple. François Ruffin (député LFI de la Somme, ndlr) et François-Xavier Bellamy (eurodéputé LR, ndlr) ont pris des positions courageuses et modérées, censées, argumentées. Je pense aussi à Charles Consigny (avocat, ndlr), représentant d’une droite modérée et républicaine, attachée aux libertés. Dommage qu’il n’y en ait pas eu plus, qu’il y ait eu une certaine lâcheté des modérés. Je pense donc que c’est un peu facile d’incriminer les médias, il suffisait qu’il y ait une parole sérieuse.

LVSL – Vous évoquiez la tribune de François Ruffin et François-Xavier Bellamy contre le passe sanitaire. Ces manifestations en plein été 2021 ont tout de même constitué un tournant : pour la première fois depuis le début de la crise, une forte opposition s’est exprimée. Comment analysez-vous ce mouvement et son échec ?

M. S. – C’est complexe à expliquer. S’il y a eu un émoi, certes minoritaire, mais qui a poussé des dizaines de milliers de gens dans la rue en plein été, je pense que c’est notamment car le passe représente une rupture d’égalité, alors que le confinement, le couvre-feu, les fermetures de commerce s’appliquaient à tous. Le fait que ce tabou a été brisé et qu’on exclut ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner a choqué beaucoup de monde, y compris des vaccinés.

Ensuite, cela s’est accompagné d’un discours incendiaire de la part du gouvernement, qui a traité les non-vaccinés d’irresponsables et en a fait les coupables d’un potentiel reconfinement. Cette stratégie de bouc émissaires, totalement assumée, a mis de l’huile sur le feu. Le gouvernement voulait visiblement envenimer les choses, pour ensuite accuser les manifestants anti-passe d’être des excités ou des antisémites, qui existaient bien sûr, mais étaient très minoritaires. Cela a marché, même si on voyait des différences entre les jeunes et les personnes âgées.

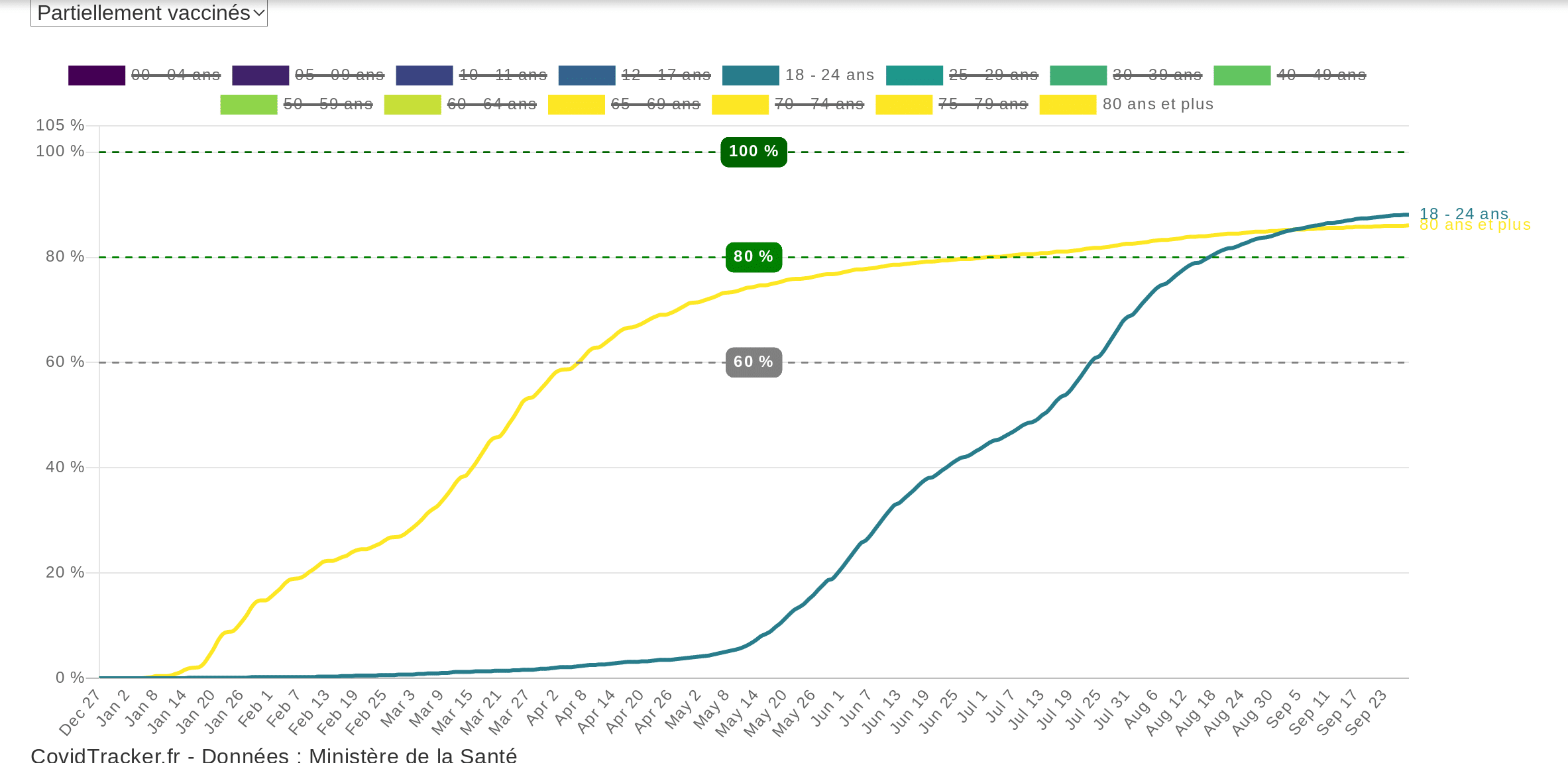

Dans les manifestations, il y avait de tout. Mais dans les sondages, on voyait un clivage générationnel, au sens où les jeunes étaient moins favorables au passe et plus favorables aux manifestants que les personnes âgées. C’est assez simple à expliquer : évidemment les plus âgés sont plus à risque face au virus, ont moins de vie sociale, et puis plus on est âgé, plus on est conservateur et on veut de l’ordre. On voit d’ailleurs que l’électorat de Macron et des Républicains est quand même assez âgé. Ce n’est pas très étonnant que ce clivage entre partisans de l’ordre et défenseurs de la liberté se retrouve d’un point de vue générationnel. Cela représente-il un espoir, au sens où la jeunesse aurait réalisé qu’elle peut tout perdre très rapidement, que l’État peut à peu près tout faire, y compris les enfermer ? Je l’espère, mais je ne suis pas sûr que c’est ce à quoi on assiste actuellement. On a été libéré gracieusement par le pouvoir et les gens vont passer à autre chose.

« Certains disent qu’il n’y a pas eu assez de démocratie, mais s’il y avait un référendum, on aurait eu la même chose ! »

De manière générale, il faut revenir à la question centrale, qui est la demande d’autorité. Certains disent qu’il n’y a pas eu assez de démocratie, mais s’il y avait un référendum, on aurait eu la même chose ! C’est là où la République est importante. La République c’est bien sûr la souveraineté populaire, mais aussi l’État de droit, les principes fondamentaux, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. La liberté, c’est le cœur de la République, c’est le premier des droits imprescriptibles de l’homme. Même Clémenceau, qui a pourtant été très dur, disait que la République, c’est la protection des libertés et que l’autorité ne peut être que la garantie du droit à la liberté des citoyens. De même, Rousseau disait que le contrat social consiste à « forcer les hommes à être libres ». Pour moi, la République c’est ça, c’est le contraire du populisme démagogique. La République naît de la rupture avec l’Ancien Régime et l’arbitraire. L’idée républicaine consiste à poser des règles pour l’empêcher, en se fondant sur l’individu, la citoyenneté, les droits fondamentaux. Donc, par exemple, si le peuple veut des caméras de surveillance ou des policiers partout, l’État de droit doit lui dire non.

Or, les contre-pouvoirs n’ont pas fonctionné, ils n’ont pas su nous protéger de l’arbitraire du pouvoir. Il faut se demander pourquoi. Mon explication, c’est qu’aujourd’hui il n’y a plus de républicains. Les institutions ne fonctionnent qu’à condition qu’il y ait des hommes derrière qui sont attachés à ce que ces institutions représentent. Quand on voit les scores de l’extrême-droite ou de la droite sécuritaire que défend Valérie Pécresse, c’est inquiétant. De même, je débattais récemment avec un professeur de droit spécialiste des libertés et des droits fondamentaux, qui défendait le passe, et il a dit quelque chose qui m’a profondément frappé : selon lui, le principe de la République, c’est le primat du collectif sur l’individu. Pour un spécialiste des droits de l’homme, c’est une aberration philosophique et politique ! Il semble qu’il n’y ait plus de vigie aujourd’hui.

LVSL – Votre livre aborde assez peu le rôle joué par le progrès technologique dans cette crise sanitaire. Ainsi, on peut se demander si le confinement aurait été autant respecté si l’épidémie avait eu lieu il y a dix ans, alors qu’internet était beaucoup moins développé qu’aujourd’hui. De même, le chercheur Félix Tréguer a par exemple évoqué une forme de « solutionnisme technologique » dans les réponses apportées à la crise par le gouvernement, c’est-à-dire une sorte de foi dans des dispositifs techniques : les applis de tracing, le passe sanitaire, l’école en ligne… Comment analysez-vous l’impact du progrès technologique dans la crise sanitaire ?

M. S. – Effectivement c’est moins mon sujet, mais il y a une réflexion à avoir sur cette question. Frédéric Taddeï (animateur de débats à la télévision, ndlr) me disait quelque chose de très juste à ce sujet : il y a 20 ou 30 ans, ce que nous avons vécu n’aurait pas été possible, parce que le télétravail n’existait pas. Tout cela a été rendu possible par le monde capitaliste moderne. Finalement tous ces outils qui étaient censés nous libérer, et qui peuvent nous libérer, peuvent aussi nous asservir. Finalement, la technique n’est qu’un moyen supplémentaire qui permet au pouvoir de faire appliquer ses injonctions. Le passe par exemple n’est possible que grâce à la technique du QR code. On sait aussi que l’État a les moyens de surveiller tous les citoyens, jusque dans leur vie privée. Donc la technique donne au gouvernement des possibilités de discipline infinies. Par ailleurs, elle rend les gens plus à même d’accepter ces injonctions puisqu’elle adoucit les effets de la privation de liberté.

« Des mesures très archaïques comme le confinement ou la ségrégation s’inscrivent dans une modernité technologique et économique. »

Ce qui est également frappant, c’est que ces technologies ont émergé dans les régimes capitalistes occidentaux. Le QR code par exemple n’est pas une invention chinoise, mais vient du monde de l’entreprise et du management. Le premier pays à avoir instauré un passe, c’est Israël, qui est un pays occidental. On pourrait aussi aller plus loin et évoquer l’hygiénisme qui est aussi un produit de la modernité occidentale, même si la Chine fait de même. C’est intéressant de se dire que des mesures très archaïques comme le confinement ou la ségrégation s’inscrivent dans une modernité technologique et économique.

En fait, le solutionnisme technologique est une sortie du politique. C’est une forme d’utilitarisme ou de managérialisme, puisqu’on met en place des technologies considérées comme plus efficaces. Bien sûr, cela peut être efficace, mais la politique ce n’est pas ça. La politique consiste à arbitrer entre de grands principes, c’est ce que Max Weber appelait la « guerre des Dieux ». S’en remettre à une technocratie managériale, c’est le contraire.

On voit d’ailleurs que les macronistes, les sociaux-démocrates et les néolibéraux plus largement, adorent les termes de « pédagogie » et « d’acceptabilité ». Selon eux, il faut de la pédagogie car les gens comprennent mal. C’est Barbara Stiegler qui résumait cela dans son livre Il faut s’adapter (NRF essais, Gallimard, 2019). Jacques Rancière avait une très bonne formule qui résumait également cet impératif néolibéral : « La société se représente ainsi à la manière d’une vaste école ayant ses sauvages à civiliser et ses élèves en difficulté à rattraper », c’est-à-dire qu’il y a les bons élèves et les mauvais élèves et qu’il faut discipliner les mauvais. On l’a vu avec les non-vaccinés, qui sont présentés comme des gens qui n’ont pas compris et qui doivent rentrer dans le rang. On essaie même pas de réfléchir, de leur parler comme à des adultes, on en revient à l’ordre moral, à un puritanisme avec des gentils et des méchants. Donc ce solutionnisme technologique rejoint la question du managérialisme, d’autant plus quand ce sont des chefs d’entreprise qui nous dirigent…

J’en viens parfois à regretter les professionnels de la politique, cumulards et corrompus, mais qui avaient au moins une culture politique. Nous avons aujourd’hui en responsabilité des gens qui ne savent plus ce qu’est la République et qui sont autoritaires sans même le savoir. J’ai beaucoup débattu avec les macronistes, ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils ne se rendent pas compte des ruptures qu’ils introduisent. Beaucoup d’entre eux ne voient pas le problème avec la répression des Gilets jaunes, le fait d’entourer les manifestations de policiers, les gardes à vue préventives, les états d’exception…

LVSL – Globalement, votre livre est assez pessimiste sur l’avenir de nos libertés. Comment pensez-vous que nous pourrions repolitiser cette question de la liberté ? Comment faire en sorte que la culture républicaine ou celle de Mai 68, dont vous vous réclamez, retrouvent un écho auprès des citoyens ?

M.S. – Il nous faut une inspiration démocratique. Le mouvement des Gilets jaunes était critiquable à certains égards, mais il a montré qu’il y avait un désir de plus de démocratie. De fait, une démocratie sans mouvements sociaux, sans résistance à des mesures estimées injustes, ce n’est plus vraiment une démocratie, encore moins un pays libre. Ce type de résistance est un indicateur de la vitalité démocratique. On dit beaucoup que les gens ne votent plus, personnellement je trouve cela très bien, cela veut dire qu’ils refusent le système tel qu’il est. Le RIC est une piste intéressante mais à une seule condition : qu’il ne soit jamais contraire à la constitution. C’est mon anti-populisme.

Deuxièmement, la priorité c’est de rétablir l’État de droit. Quand on voit la nomination de Jacqueline Gourault (ministre de la Cohésion des territoires, ndlr) au Conseil constitutionnel ce n’est pas possible. Il faut que ce soit des personnes irréprochables, des grands experts, de grands juristes, comme Jacques Toubon. Je n’ai pas la solution mais il faut le réformer. Quant au Conseil d’État, je crois que c’est peine perdue. Il faut aussi rendre beaucoup plus difficiles les états d’urgence ou d’exception. Je ne suis pas juriste mais j’estime qu’il faut un congrès pour rendre cet état beaucoup plus compliqué, en créant des mécanismes de dialogue démocratique. Sur la liberté d’expression, il faut sortir des lois liberticides, il faut une liberté totale. Il faut peut-être renforcer la loi de 1881 sur les métiers de la presse avec une spécialité réseaux sociaux pour que les traitements soient plus rapides, mais les plateformes ne doivent rien censurer. De même, en matière de sécurité, je suis contre le fait que les policiers demandent la carte d’identité – les Anglais n’en ont pas de carte d’identité d’ailleurs.

Pour résumer, il faut renforcer les contre-pouvoirs. Aujourd’hui la séparation exécutif-législatif, qui est au cœur de la séparation des pouvoirs et est censée nous protéger de la dictature, n’existe plus. Quand l’exécutif n’est plus séparé du législatif, Carl Schmitt (juriste et philosophe, ndlr) dit que c’est une dictature. Cela implique-t-il de la proportionnelle ? Je ne sais pas. En Allemagne par exemple, ce sont des coalitions qui gouvernent, cela évite l’autoritarisme. Faire renaître un esprit démocratique ou un attachement à la liberté ex nihilo est un vœu pieux, mais par contre renforcer l’État de droit est possible. Il suffit d’une volonté politique. Même si cela peut être très impopulaire, sur les questions d’insécurité par exemple.

Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire.

Mathieu Slama

Les Presses de la Cité, janvier 2022.

20 €.