Le marché est le symbole de l’Europe du XXème siècle. Il devait apporter la paix et la prospérité. Sa construction nous aura pris trente-cinq ans, du traité de Rome au traité de Maastricht. C’est un grand espace où les biens, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler aussi librement entre les pays membres qu’au sein de chacun d’eux. Ce marché intérieur s’ouvre aussi sur l’extérieur, en respectant scrupuleusement les règles du commerce international et en signant de nombreux accords de libre-échange. Nous sommes aujourd’hui le premier marché de consommateurs du monde. Pourtant, la promesse n’est pas tenue : nous sommes grands dans la mondialisation, mais nous ne sommes pas aussi puissants ni aussi prospères que nous pourrions l’être. Pour plusieurs raisons. Par Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau et autrice D’une guerre à l’autre – l’Europe face à son destin (éditions de l’Aube, août 2022).

D’abord, le marché européen souffre de vices de construction qui laissent prospérer les paradis fiscaux et le dumping social en faveur de ceux qui savent en jouer – les grandes entreprises et les individus les plus favorisés –, accroît les inégalités territoriales entre les villes et les campagnes, ne permet pas de faire de l’écologie une priorité. Nous avons longtemps laissé le marché nous dicter nos règles en matière fiscale, sociale et environnementale, faute de les avoir sanctuarisées à un niveau satisfaisant – ce que les nations européennes ne sont pas parvenues à faire.

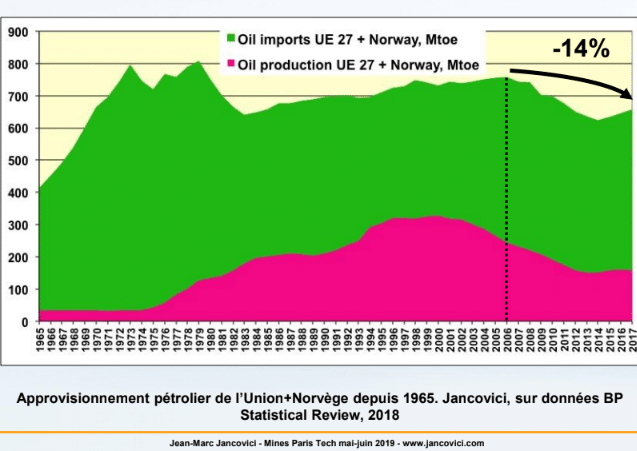

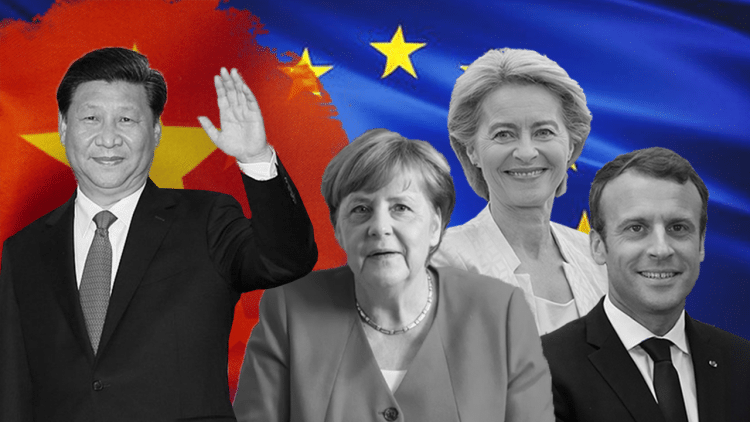

Ensuite, notre grand marché n’est pas au service de notre autonomie stratégique car il permet à nos adversaires d’utiliser nos propres règles contre nous, en bénéficiant de notre ouverture sans réciprocité. Dans les traités actuels, les chapitres qui portent sur la politique commerciale semblent parfaitement anachroniques. On y lit que celle-ci doit contribuer « au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres »1. Cette phrase évoque une archive tant le contraste avec la réalité de la mondialisation au XXIème siècle est saisissant.

Où était le développement harmonieux lorsqu’en cinq ans, au début des années 2010, la filière européenne des panneaux solaires a été décimée par la concurrence chinoise, en violation massive des règles antidumping ? En 2011, l’Europe représentait 70 % du marché mondial du photovoltaïque contre 10 % pour la Chine. En 2016, l’Europe ne représentait plus que 9 % de ce marché, contre 45 % pour la Chine. Où était le développement harmonieux encore, quand des centaines de nos entreprises opérant dans des secteurs stratégiques sont passées sous contrôle étranger, après la crise économique de 2008 ? Le filtrage des investissements étrangers en Europe a été, jusqu’à récemment, le moins restrictif au monde.

L’anniversaire des 30 ans du traité de Maastricht nous donne l’occasion de revenir sur les vices originels de construction du marché européen, et la façon dont nous pourrions aujourd’hui les corriger. On l’aura compris, le grand marché s’est construit dans le souci de libérer les échanges, entre ses pays membres et vis-à-vis de l’extérieur. Les quatre libertés – des marchandises, des personnes, des capitaux et des services – sont au cœur de la symbolique européenne. Derrière le lustre, chacune a un envers moins glorieux. La liberté de circulation des personnes peut être synonyme d’émigration massive et de fuite des cerveaux. La mobilité des capitaux facilite l’évasion fiscale. La libre circulation des marchandises ne permet pas de favoriser les approvisionnements en circuits courts. Enfin, la libre circulation des services a fabriqué du dumping social à travers le système des travailleurs détachés. Pourtant, liberté de circulation ne rime pas forcément avec approfondissement des inégalités. Le problème réside dans la façon dont nous avons abaissé les barrières aux échanges, avant même que les pays n’aient eu le temps de s’accorder sur des règles communes qui auraient permis de réguler le marché dans le sens de l’intérêt commun, en gardant la main face aux multinationales, au monde financier ou aux particuliers qui pratiquent l’évasion et l’optimisation fiscale.

Les odes à l’Europe sociale n’ont jamais été suivies d’effet, bien que le progrès social soit un des objectifs des traités européens. Après avoir ouvert les vannes du grand marché, sans contrepartie, comment pouvaient-elles l’être ? Le problème est que François Mitterrand voulait l’Europe plus qu’il ne voulait l’Europe sociale, et à tout prix…

Revenons aux années 80. A l’époque, François Mitterrand est président de la République française et Jacques Attali est son conseiller spécial et son sherpa. Helmut Kohl est le chancelier de la RFA. La communauté économique européenne compte 12 pays membres. En 1986, les 12 se sont donnés, à travers “l’acte unique”, l’objectif d’achever la construction du marché intérieur avant le 1er janvier 1993. Il s’agit de construire un “espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée“[1]. Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, initie près de 300 directives pour démanteler les obstacles – les lois nationales – à ces quatre libertés. Au 1er janvier 1988, la communauté européenne bascule sous une présidence allemande qui doit s’achever au mois de juin, avec un conseil des chefs d’État et de gouvernement des 12 à Hanovre.

L’un des objectifs du chancelier Kohl est de faire adopter, à Hanovre, la liberté de circulation des capitaux en Europe. La liberté de circulation des capitaux, de l’argent donc, est aujourd’hui une des quatre libertés du marché européen. Elle permet aux européens d’ouvrir un compte bancaire dans un autre pays, d’y acquérir des biens immobiliers ou encore d’y faire tout type d’investissements. En réalité, cette mesure ne concerne que très marginalement les citoyens. Peu de personnes ouvrent un compte bancaire à l’étranger – sauf ceux qui pratiquent l’optimisation ou l’évasion fiscale – ou achètent des biens immobiliers dans d’autres pays. La libre circulation des capitaux permet surtout aux entreprises d’investir dans d’autres entreprises européennes, d’en devenir propriétaires, de lever des fonds là où c’est le moins coûteux, mais aussi de pratiquer l’optimisation fiscale en mettant en concurrence les systèmes de fiscalité nationaux.

Le projet soulève quelques inquiétudes au sein du gouvernement français, dont le chef est Michel Rocard. Ce 31 mai 1988, Jacques Attali les relate dans son journal : “Comme moi, Pierre Bérégovoy – le ministre des finances – est réservé sur la libération des mouvements de capitaux en Europe, car cela revient à supprimer les éléments encore en vigueur du contrôle des changes ; il deviendra possible de se faire ouvrir un compte en devises étrangères. Si l’harmonisation fiscale n’est pas menée parallèlement, il y a un risque de fuite des capitaux vers les pays où l’épargne est mieux rémunérée. Mais la France peut difficilement demander que l’harmonisation de la fiscalité de l’épargne constitue un préalable, sous peine de se voir accuser de freiner la démarche européenne”2. Plus loin, Jacques Attali ajoute pour lui-même : “l’harmonisation fiscale est au cœur de l’idée européenne, alors que la libéralisation des capitaux est un processus d’intégration financière de caractère mondial, et non européen. (…) La libération des mouvements de capitaux conférera un avantage fiscal aux revenus du capital par rapport aux revenus du travail”.

Pour éviter ces effets nuisibles, l’objectif pour la France est de concéder la liberté de circulation des capitaux contre une harmonisation de la fiscalité de l’épargne. Mitterrand en fait part au chancelier Helmut Kohl, lors d’une rencontre bilatérale à Évian que relate Jacques Attali : “François Mitterrand demande que la libération des capitaux et l’harmonisation de la fiscalité se fassent parallèlement; chaque État doit faire une partie du chemin; il ne saurait y avoir alignement fiscal par le bas”. Le Chancelier se serait alors engagé à accepter une taxation de l’épargne uniforme dans les 12 pays européens. “Le Président se contente de sa parole.”

Les jours passent et se rapprochent du Conseil européen de Hanovre. Le 25 juin 1988, la veille du sommet, une réunion préparatoire s’organise dans le bureau du président Mitterrand. Attali rapporte que Michel Rocard se montre “préoccupé par une Europe qui serait celle des forts et des puissants, et qui susciterait ainsi une réaction de rejet, traduite par des votes à l’extrême-droite”. Le lendemain, jour dit, François Mitterrand s’exprime en dernier dans le tour de table des chefs d’État : “L’harmonisation fiscale ne constitue pas un préalable, mais il faudra une démarche parallèle. On ne peut pas bâtir l’Europe autour de ses préférences, il faut des compromis… Nous ne ferons pas un préalable à l’harmonisation des fiscalités… mais la question se posera. Si l’argent file dans les paradis fiscaux, il faudra une démarche commune où ça craquera !”. Finalement, le chancelier allemand ne tint pas les engagements qu’ils avaient pris à Évian auprès de Mitterrand. “Helmut Kohl nous a lâché.”, relate Jacques Attali, “Libération des mouvements de capitaux sans contrepartie.”3

Un compte à rebours est lancé, jusqu’au 1er janvier 1990, où la libération des mouvements de capitaux en Europe doit entrer en vigueur. Attali sait qu’elles en seront les conséquences et revient à la charge auprès du président: “S’il n’y a pas simultanément harmonisation des législations fiscales, du droit bancaire et de la protection accordée aux placements hors d’Europe, elle aura les conséquences suivantes: alignement des pratiques fiscales sur l’épargne au taux le plus bas, c’est à dire zéro; il sera possible à chaque citoyen d’Europe de placer son épargne dans un pays tiers, donc en Suisse ou aux Bahamas; pour éviter de perdre leurs clients, les banques européennes se préparent à pratiquer le secret bancaire, qui n’est illégal qu’en France”. Le ton se durcit. A l’orée de 1989, Mitterrand affirme que « si l’Europe doit être une jungle dans laquelle aucun intérêt national ne devrait survivre, je dirai non ». En visite à Lille, le 6 février 1989, il déclare : “je ne veux pas d’une Europe où le capital ne serait imposé qu’à moins de 20%, tandis que les fruits du travail le seraient jusqu’à 60 !”. Il fait de “l’harmonisation de la fiscalité” un des thèmes de la présidence française de l’Union européenne, au deuxième semestre de 1989.

On ne peut pas reprocher à Mitterrand d’avoir ignoré les conséquences de la création d’une “jungle” européenne, vaste marché où les nations laissent les grandes entreprises et les individus qui le peuvent se jouer de leurs lois. On peut d’autant plus lui en vouloir d’avoir abandonné le combat. La politique est cruelle, où de petits renoncements peuvent avoir d’immenses conséquences. Au cours de son dernier mandat qui coïncide avec les dernières années de sa vie, Mitterrand dit beaucoup de choses qui ne sont pas suivies d’effet. Dans une note lapidaire de son journal, Jacques Attali retranscrit cette impression : « sauf urgence, le président a horreur des réunions. Il gouverne par admonestations épistolaires, souvent sans suite. Avoir dit semble parfois lui importer davantage que de voir faire ».

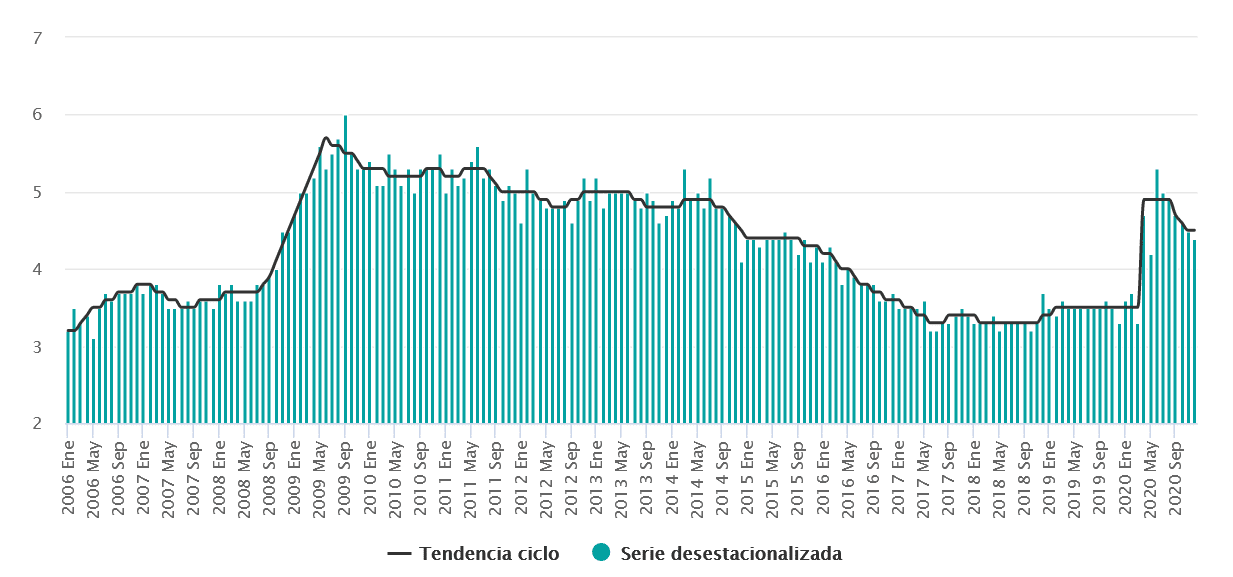

La suite est connue. Sans volet social, le marché européen a conduit à une dégringolade de la fiscalité du capital. Le 1er janvier 1990, la libération des mouvements de capitaux, en Europe comme vis-à-vis du reste du monde, est consacrée, sans aucune contrepartie fiscale. Dans Le Monde du 30 novembre 1989, Didier Motchane, membre du comité directeur du Parti socialiste, vitupère contre la politique européenne de la France, pris dans “le vide immense des bavardages dont s’enveloppe la succession ininterrompue de nos échecs et de nos reculs dans le domaine de la finance, de la fiscalité et de la monnaie”. Le socialiste a quelques mots cinglants sur la libération des mouvements de capitaux, envers laquelle le gouvernement de Michel Rocard s’est engagé “sans conditions”. “En quelques semaines”, raconte-t-il, “on a vu l’épargne française – actuellement taxée à 27% en ce qui concerne les obligations – promise à des perspectives de plus en plus riantes : 15, puis 10, désormais zéro ou presque”. Le 31 décembre 1992, toutes les barrières aux échanges allaient être abolies, le grand marché enfin créé. Le président Mitterrand promet aux français que le risque pris de “vivre ensemble, toutes barrières abattues”4 en vaut la chandelle.

Finalement, l’Europe aura ainsi inventé l’un des pires fléaux de la mondialisation : le secret bancaire pour les riches et les impôts pour les pauvres, la concurrence fiscale entre États. Comme l’avait prédit Rocard, elle est devenue celle des puissants. Les odes à l’Europe sociale n’ont jamais été suivies d’effet, bien que le progrès social soit un des objectifs des traités européens. Après avoir ouvert les vannes du grand marché, sans contrepartie, comment pouvaient-elles l’être ? Il eût fallu des efforts immenses et une volonté de fer pour refuser de faire le marché à n’importe quel prix. Le problème est que François Mitterrand voulait l’Europe plus qu’il ne voulait l’Europe sociale, et à tout prix… En permettant que la libération des capitaux se fasse sans harmonisation fiscale, nous avons perdu un effet de levier qui aurait permis de construire notre marché différemment. En renonçant à aligner nos législations, nous avons laissé le marché nous les dicter, au détriment de l’intérêt général. Depuis 40 ans, l’Europe n’a obtenu presque aucun progrès en matière de justice fiscale, et la prophétie de Mitterrand s’est en partie réalisée : l’argent file dans les paradis fiscaux, dont certains sont européens. De 38% en 1993, la moyenne européenne du taux d’impôt sur les sociétés est passée à moins de 22 % en 2017, en cela inférieure à la moyenne mondiale (24%).

Ceci étant dit, il n’y a pas de fatalité. L’Europe revient progressivement sur l’ordre économique hérité des traités de Rome et Maastricht. Un impôt minimal sur les sociétés sera bientôt mis en place en Europe et au niveau mondial. La pandémie de COVID-19 a suspendu les règles budgétaires et celles en matière d’aide d’Etat. Elle a aussi fait pleuvoir les appels à “relocaliser” les productions nécessaires à notre autonomie alimentaire ou en matière de produits de santé. Le succès des appellations d’origine made in France, made in Italy, made in Germany traduit la sensibilité des consommateurs à la qualité des produits et à leur provenance, quitte à en payer le prix. En 2020, le contrôle des investissements étrangers a été renforcé. En juin 2021, la Commission européenne a proposé un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Europe. Cet instrument appliquerait, sur les produits importés dans le marché européen, la même taxe sur les émissions carbone que celle appliquée aux produits européens. Objectif : lutter contre la concurrence déloyale et réduire les émissions carbones importées. Bref, la protection du marché européen n’est plus un gros mot et nous sommes prêts à l’utiliser comme une arme pour faire respecter nos principes et les exporter.

Car, bien que le marché ait incarné les aspects les plus critiquables du projet européen – dogmatisme, inflation réglementaire, absence de vision stratégique – c’est une arme de choix et nous ne devrions pas risquer de la jeter avec l’eau du bain : première destination mondiale des marchandises, 500 millions de personnes, un niveau de vie supérieur à la moyenne mondiale, un bon niveau d’éducation, une importance donnée à la santé et à l’environnement. Pourvu qu’on en change les règles, nous pouvons en faire un levier non seulement pour accroître et maintenir notre qualité de vie, mais aussi pour imposer nos standards – environnementaux, sociaux, en matière de liberté – à ceux qui voudront y avoir accès.

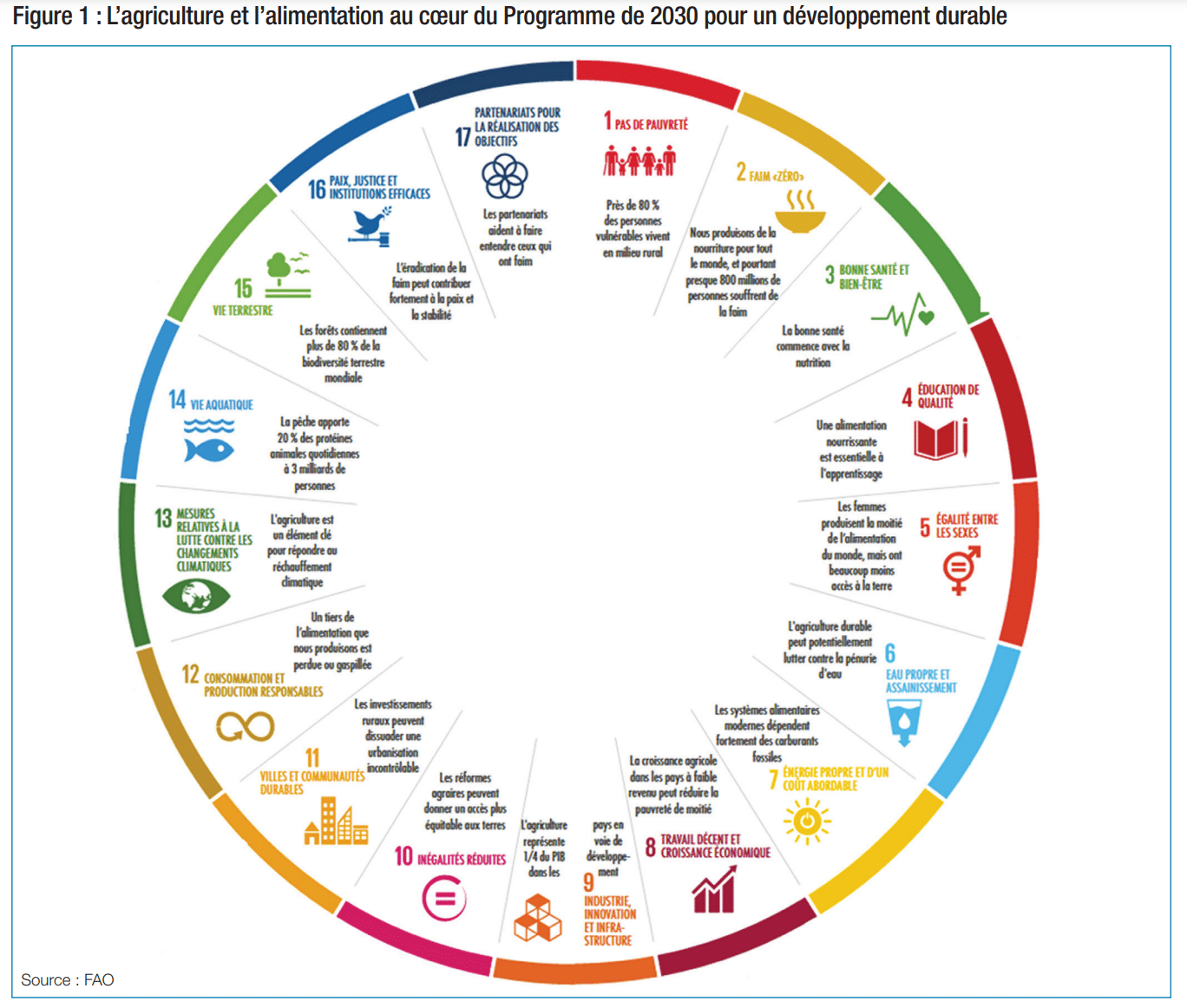

Évidemment, les négociations sont toujours plus longues à 27 États. Mais lorsqu’une norme européenne est adoptée, elle est forte et peut s’exporter : quand l’Europe interdit la pêche en eau profonde, elle interdit aussi l’importation de produits pêchés en eau profonde à travers le monde. Tout récemment, le Parlement européen a adopté un règlement qui interdit l’importation en Europe de produits issus de la déforestation : soja, huile de palme, bœuf, cacao, café, bois, volaille, caoutchouc, cuir ou encore maïs… Notre marché devient une arme écologique, en exerçant une pression considérable pour que les producteurs du monde entier qui souhaitent exporter en Europe arrêtent de dévaster les forêts. Une nation européenne seule ne pourrait évidemment exercer une telle pression.

La semaine dernière aussi, la Commission européenne a proposé d’interdire l’importation de produits issus du travail forcé, qui visera notamment les vêtements confectionnés par des esclaves Ouïghours en Chine. Quelques mois auparavant, les 27 nations européennes avaient aussi adopté le règlement sur les marchés numériques (dit Digital Markets Act, DMA), qui doit imposer aux Gafam – Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft – une série d’obligations et d’interdictions permettant de contrer leurs pratiques anticoncurrentielles. Quel pays d’Europe aurait pu imposer cela dans son coin ?

C’est bien pour cela qu’il est idiot de vouloir sortir unilatéralement ou d’adopter une approche de « rupture » purement confrontationelle vis-à-vis du marché comme des traités européens en général, sauf à perdre un effet de levier puissant. Les traités sont plastiques. On peut y déroger ponctuellement sur décision du Conseil européen, on peut les interpréter largement, on peut aussi les contourner. La désobéissance ponctuelle peut-être très utile si elle s’inscrit dans une logique transnationale et en miroir d’une demande concrète porté par une coalition de pays, en faveur d’un mieux disant social, environnemental ou en matière de libertés publiques. A contrario, la désobéissance solitaire ne peut être l’alpha et l’omega de la politique européenne de la France qui doit exercer un leadership en Europe, soit être une force de traction et de progrès.

Notes :

1 Article 7 du traité CEE.

2 Jacques Attali, Verbatim, Tome II, p. 30.

3 Ibid, p. 55.

4 Ibid.