Plus que jamais, les organisations internationales (OI) font l’objet d’une défiance croissante de la part des États. Coûteuses et inefficaces pour certains, elles sont au contraire intrusives et partisanes pour d’autres. Ainsi, le 28 octobre 2024, la Knesset votait deux lois interdisant à l’UNWRA, l’agence onusienne chargée de la protection des réfugiés palestiniens, d’exercer ses prérogatives humanitaires sur le « territoire souverain » d’Israël. Un mois auparavant, Benyamin Netanyahou prononçait un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies dans lequel il associait l’organisation à un « marécage antisémite ». Face aux attaques des États qui leur sont hostiles, les organisations internationales peuvent-elles toujours agir librement ? Ont-elles encore un rôle à jouer dans la prise en charge des grands enjeux du XXIe siècle ? Dans son nouvel ouvrage, Le Défi de la paix, remodeler les organisations internationales (Armand Colin, 2024), Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique, analyse les relations souvent conflictuelles des OI avec les Etats et plaide pour leur réhabilitation sur la scène internationale.

Souvent accusées d’impuissance face aux grandes crises internationales, les organisations internationales (OI) doivent aujourd’hui répondre aux reproches exactement contraires. L’ONU et ses agences, pourtant tenues par les traités et règlements qui les fondent, outrepasseraient leur mandat pour développer leur propre vision du monde en se serrant les coudes pour l’imposer. Leur pratique quotidienne et leurs actions sur leur terrain les conduiraient à se substituer aux responsables politiques, au nom notamment des impératifs liés aux droits de l’Homme. Leur dynamique aurait créé un univers incontrôlé, voire une idéologie spécifique sans le consentement des États. Mais la contradiction n’est qu’apparente.

Extensions de mandat

Les OI sont, en principe, dépendantes du principe de spécialité qui les contraint à demeurer dans le périmètre de compétences qui leur est attribué par les États. Chaque instance voit ses missions définies par des mandats écrits permettant aux gouvernements d’en maîtriser les actions. Pourtant, on constate en pratique que, souvent au fil du temps et pour résoudre des problèmes imprévus, les OI acquièrent d’elles-mêmes de nouvelles compétences.

Il s’agit souvent d’extensions logiques, un type d’action découlant mécaniquement d’un autre. Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), créée en 1957, pour « promouvoir des technologies nucléaires sûres, sécurisées et pacifiques » apporte une aide logistique et scientifique aux États qui en ont besoin pour assurer leur coopération sous la bannière de « l’atome pour la paix ». Elle intervient notamment pour surveiller le développement non militaire d’infrastructures et de centrales dans certains pays comme l’Iran. Mais, aujourd’hui, l’AIEA émet des recommandations en matière d’alimentation et de santé, par exemple pour protéger les femmes enceintes des radiations lorsqu’elles subissent des examens radiologiques ou IRM. Ce qui n’était pas prévu lors de sa création mais constitue un prolongement logique de ses compétences écrites.

L’Organisation météorologique mondiale a pour sa part étendu son rôle à l’hydrologie et à la surveillance du climat. Elle visait à l’origine à « instaurer une coopération entre les services météorologiques et les services hydrologiques, à encourager la recherche et la formation en météorologie et à développer l’utilisation de la météorologie au profit d’autres secteurs tels que l’aviation, la navigation maritime, l’agriculture et la gestion des ressources en eau ».

L’Organisation maritime internationale (OMI), chargée à l’origine de la sécurité et la sûreté des transports maritimes, s’occupe désormais de la protection des équipages, de la surveillance des océans et des rives polaires mais aussi du secours en mer des migrants, et de prévenir la pollution des mers et de l’atmosphère par les navires. Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a rapidement étendu son mandat aux apatrides. Aujourd’hui, il travaille avec des gouvernements confrontés à des flux massifs de réfugiés, comme le Liban depuis la guerre de Syrie dont 40 % de la population est déplacée. L’Organisation mondiale du commerce s’est octroyée de nouveaux champs à régir, notamment les « aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce » (ADPIC) faisant craindre pour les brevets en matière de santé. On pourrait multiplier les exemples.

Par ailleurs, les OI agissent de plus en plus en coalition, mènent des actions concertées, dans ce que le juriste Yves Schemeil nomme « une coopération multisectorielle permanente » dans le cadre de « réseaux inter-organisationnels »[1]. Les questions migratoires sont l’exemple emblématique de ce phénomène. Plusieurs organisations, outre naturellement l’Organisation internationale des migrations, travaillent de concert pour gérer les flux migratoires : HCR, Organisation maritime internationale (OMI), Programme alimentaire mondial (PAM), etc. L’OMI traite aujourd’hui du secours en mer et de la sécurité des migrants, légaux ou illégaux.

« Moins les organisations sont connues, plus elles ont une influence sur les normes. » Les accusations de bureaucratie prennent appui sur cette normativité galopante et les procédures de contrôle qui leur sont liées.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), créée pour aider de petits groupes de migrants, s’occupe dorénavant de la recherche et de la restitution des corps de personnes noyées. Cette coopération produit des actions conjointes mais aussi des normes, de plus en plus nombreuses, au nom de la maîtrise d’une certaine technicité. Elles s’étendent à des normes qualitatives progressivement transposées et appliquées par les administrations et les entreprises. « Moins les organisations sont connues, estime Schemeil, plus elles ont une influence sur les normes. » Les accusations de bureaucratie prennent appui sur cette normativité galopante et les procédures de contrôle qui leur sont liées. Dans le secteur humanitaire, cette technicité profite, selon le chercheur Frédéric Thomas, surtout aux ONG occidentales rompues à ces discours et aux codes propres à chaque organisation[2]. Ce fonctionnement en circuit produirait, selon certains observateurs, une pensée politique, une véritable idéologie.

Les OI ont-elles une idéologie ?

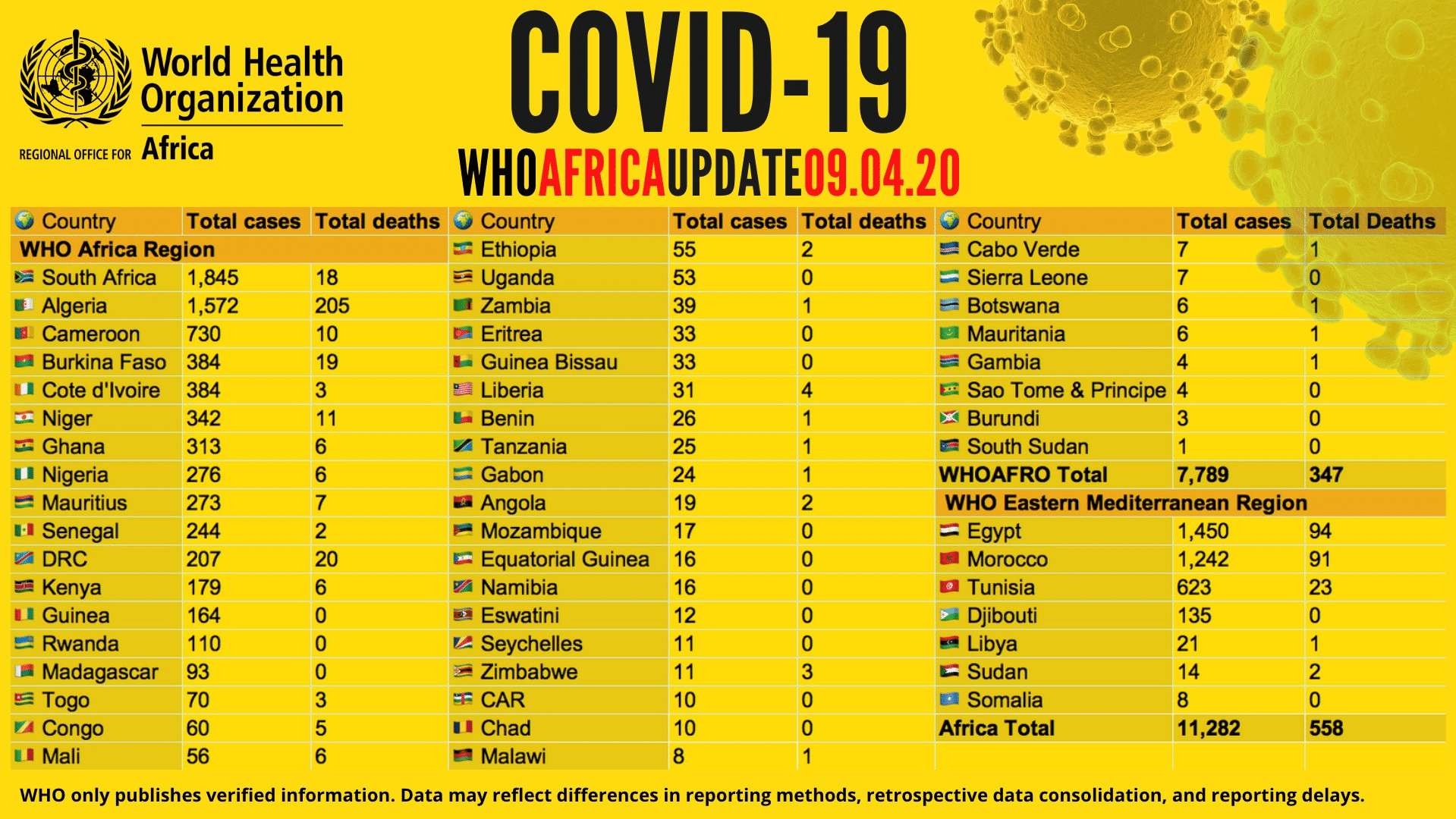

Dans la crise de Gaza, la mobilisation inter-organisations est, comme on l’a déjà mentionné, particulièrement visible : l’UNWRA, le PAM, l’OMS, le HCR collaborent tandis que la CIJ cite leurs rapports en références pour appuyer ses décisions.

Les OI ont reçu pour mandat de contribuer à organiser le monde et de faciliter la tâche des États en les déchargeant de certaines missions qu’elles sont supposées mieux assurer qu’eux grâce à la maîtrise de coopération technique transnationale. Elles affichent la volonté de promouvoir une éthique globale autour d’objectifs communs comme les Objectifs de développement durable (ODD) souvent cités en référence. On a vu, notamment dans le domaine humanitaire, qu’elles savent se montrer solidaires et agir de concert. La réponse des agences de secours de l’ONU face à la guerre en Ukraine est ainsi coordonnée depuis New York.

Les extensions de mandat sont observées et la plupart du temps explicitement consenties par les États. Les extensions de mandat sont définies et acceptées par les conseils d’administration des OI où siègent les gouvernements. Ceux-ci y voient une manière de se décharger de certains problèmes en les confiant à des OI qui développent une forme de technicité. Le caractère précisément technique, et a priori non politique, rassure les gouvernements. Mais on a vu précédemment les polémiques suscitées par le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dit « Pacte de Marrakech sur les migrations ». Celui-ci présente clairement les migrations comme un phénomène positif, « facteurs de prospérité, d’innovation et de développement durable et qu’une meilleure gouvernance peut permettre d’optimiser ces effets positifs ». Concrètement, il vise à lutter contre les trafics d’êtres humains mais aussi à « rendre plus accessibles les voies de migration légale, en particulier pour motif professionnel, et faciliter l’intégration des migrants ». Il prévoit aussi de « coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants dans leur pays d’origine en toute sécurité et dignité. » Quoi qu’on pense de cette vision, elle est très politique et non pas simplement technique.

Les OI sont parfois dénoncées comme des instruments d’une occidentalisation forcée des mœurs, un argument manipulé par la Russie dans sa stratégie de séduction en Afrique.

Mais ce Pacte est, à ce jour, demeuré lettre morte. En effet, l’ambiance au niveau des États est plutôt au contrôle des flux de populations, y compris pour des raisons électorales. La coordination du sauvetage en mer, notamment en Méditerranée, est un échec et ce sont des associations et des ONG qui s’en chargent. Les migrations cristallisent les contradictions et fractures d’un monde en voie de dislocation. Au Liban, le HCR est parfois accusé de cogérer des politiques restrictives menées par le gouvernement face à l’afflux de réfugiés depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Il a ainsi accepté en 2022 de partager les données personnelles collectées sur les déplacés avec l’administration, au risque de fragiliser leur droit à la vie privée et leur protection juridique. Invoquant un manque de moyens, il laisserait les autorités organiser le retour forcé de personnes en danger vers la Syrie. Pour sa part, l’OIM a été critiquée pour promouvoir la politique restrictive des États-Unis pour le contrôle des flux migratoires.

Dans certains secteurs, les tensions s’exacerbent ouvertement entre les OI et les gouvernements. C’est ainsi le cas en ce qui concerne les droits des personnes LGBTQIA+. Depuis 1945, la non-discrimination selon les sexes figure dans les textes fondamentaux du système onusien : la Déclaration universelle des droits de l’Homme mais aussi la Charte de l’ONU qui mentionne, dans son préambule que les États ont « foi dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ». Des agences et programmes de l’ONU s’attellent donc depuis l’origine à promouvoir par exemple l’égal accès à l’éducation et à la santé en matière de développement et énoncent des règles pour le respect des droits politiques de chaque sexe. Mais un phénomène nouveau est apparu à partir des années 1990, la référence aux droits des personnes homosexuelles et, plus largement, de toutes les minorités ou groupes désormais désignées sous l’acronyme LGBTQIA+. Cette extension est notamment portée par le bureau du Haut-commissaire aux droits de l’Homme. Le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale indiquent désormais, parmi leurs recommandations, des mesures à prendre pour assurer la non-discrimination de ces personnes. Dans certains pays, cette nouveauté suscite des débats très vifs au motif que les cultures et coutumes locales seraient heurtées. Ainsi, au Ghana, en 2024, un débat a eu lieu sur la signature d’un programme du FMI. En Tunisie, le président a saisi le prétexte de telles conditions pour rejeter un accord avec cette instance. Les OI sont parfois dénoncées comme des instruments d’une occidentalisation forcée des mœurs, un argument manipulé par la Russie dans sa stratégie de séduction en Afrique.

Mais les États font parfois de la résistance. L’Allemagne s’oppose à l’extension des compétences de l’OMS. Washington a empêché que l’IUT supervise la cybersécurité. Les États-Unis s’opposent à ce que l’Organe de règlement des différends de l’OMC puisse mener des enquêtes techniques indépendantes. Les politistes Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien analysent le « processus d’expansion de la gouvernance mondiale », c’est-à-dire la manière dont, par capillarité, les OI traitent d’un nombre croissant de sujets, notamment à partir des politiques de développement ou de l’action humanitaire. Un « bricolage de pratiques », formalisé par des études techniques aboutit à la création de concepts qui peuvent avoir des effets opérationnels comme le « développement durable » ou la « protection des civils » pour ne prendre que les plus courants. Ils soulignent le rôle déterminant des experts et des modèles économétriques ou mathématiques. Le cadre global d’indicateurs permettant d’évaluer les Objectifs de développement durable ne serait pas neutre. Les décideurs ne devraient pas tant « chérir ce que nous mesurons » que « mesurer ce que nous chérissons » écrivent-ils à la suite de Navi Pillay, ancienne directrice du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme[3].

On assiste à un processus contradictoire où les OI, dans le feu de l’action, promeuvent des coopérations transnationales tandis que les États, qui conservent le contrôle politique, suivent avec une attention plus ou moins soutenue ces développements. Quoi qu’on en pense sur le fond, ces tensions traduisent un doute sur la légitimité de ce que font les OI et le manque de débats et de contrôle démocratique, au sein de chaque pays, sur ce que font les gouvernements sur la scène internationale. Une plus grande transparence et des comptes rendus d’action plus fréquents et plus clairs devant les Parlement éviteraient peut-être ces crispations. De manière méconnue, les OI sont ainsi parfois de véritables champs de bataille entre gouvernements.

Les OI comme champs de bataille

Les postes de direction au sein du système multilatéral ont toujours fait l’objet de luttes d’influences. Les États tentent d’obtenir le contrôle de certaines OI en plaçant à leur tête certains de leurs fonctionnaires ou ambassadeurs. Les règles d’élection sont fixées par les statuts de chaque OI. Pour les programmes onusiens, il arrive que ce soit le Secrétaire général qui procède aux nominations sous le contrôle de l’Assemblée générale. Les luttes de pouvoir sont permanentes et parfois très vives.

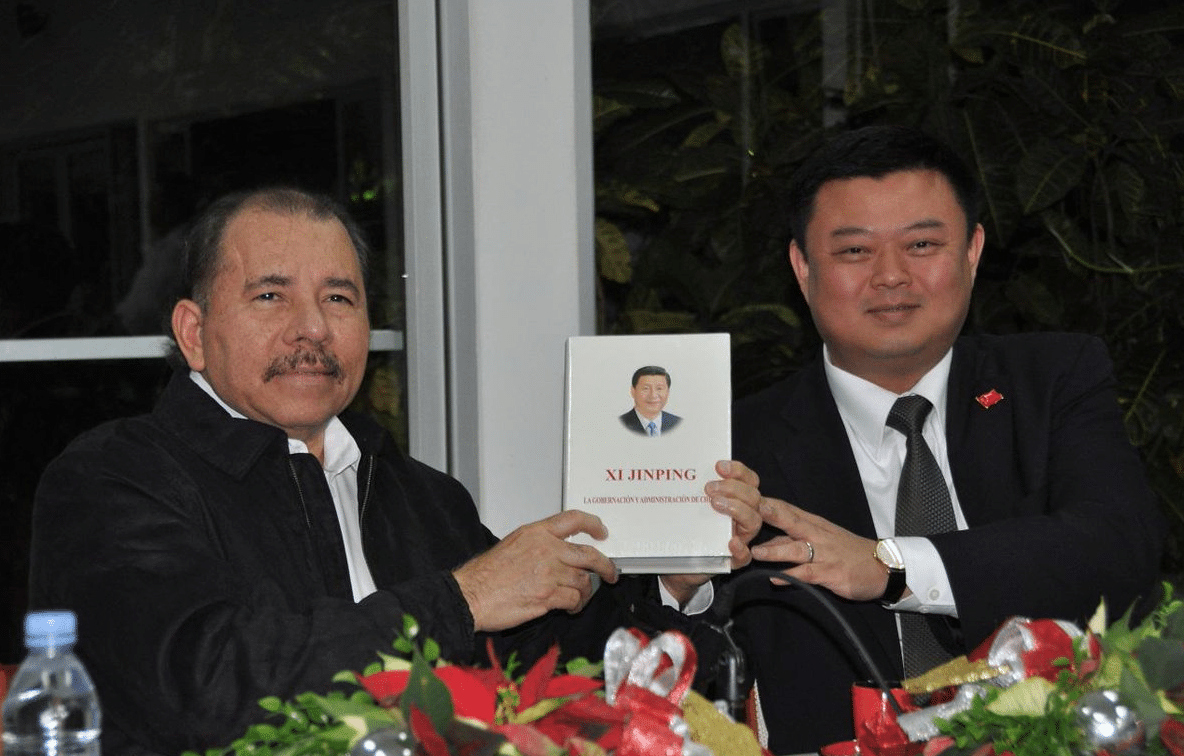

On pourrait croire que les puissances « révisionnistes » d’aujourd’hui délaissent ces jeux pour s’adonner aux pures logiques de rapports de forces. En réalité, leur attitude est plus subtile, démontrant que l’ordre international est en transition : affaibli, il n’en demeure pas moins une référence. En quelques années, la Chine a ainsi obtenu la direction de plusieurs OI : l’Organisation de l’aviation civile internationale (Icao), l’Union internationale des télécommunications (ITU), l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et, depuis 2019, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

D’un côté, les OI seraient coupables d’impuissance, de l’autre, elles en feraient trop, comme des usurpatrices illégitimes.

De leurs côtés, les États-Unis ont récemment placé des ressortissants à la tête du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation internationale des douanes. Ils ont obtenu de haute lutte la direction de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) en 2023 après un processus électoral à rebondissements à l’intérieur de l’organisation. Notons que l’OIM a été créée à l’initiative des États-Unis pour contrer l’influence supposée de l’URSS au HCR.

Fidèle à une certaine circonspection historique, la Russie soutient des candidats mais ne brigue que rarement la tête d’organisations. Elle s’assure en revanche de l’élection de ses représentants dans les comités et conseils de l’ONU. Américains et Européens se partagent depuis 1944 les directions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, au grand dam des pays du Sud qui réclament une meilleure représentation dans ces institutions essentielles au développement. Ces deux institutions, créées en 1944 à Bretton Woods, sont gouvernées selon la richesse de leurs membres : plus le produit intérieur brut d’un État est élevé, plus il a de poids dans les instances de direction, notamment des droits de vote. Mais la répartition des pouvoirs a été fixée en 1944 et sa modification appelle un consensus inatteignable pour l’instant, les pays industrialisés dominant ces institutions.

Les pays du Sud, soutenus par les Brics, demandent officiellement une répartition plus équitable des droits de vote et une place plus juste au sein des conseils d’administration. Le sujet est régulièrement abordé dans les discussions internationales et au sein des organes de l’ONU. C’est l’un des enjeux des réformes discutées en 2024. Ces batailles sont souvent méconnues du grand public mais révélatrices d’un entre-deux qui voit les États prendre des libertés avec l’ordre international sans pour autant le contester tout à fait.

Un étau se forme autour des OI, entre des États amnésiques, saisis des vertiges identitaires, et des reproches de plus en plus forts, aussi menaçant que contradictoires. D’un côté, les OI seraient coupables d’impuissance, de l’autre, elles en feraient trop, comme des usurpatrices illégitimes. Une fois de plus, les gouvernements évacuent leurs propres responsabilités : n’apposent-ils pas leur signature au bas des traités ? N’envoient-ils pas des émissaires et des fonctionnaires dans les OI ? Peuvent-ils raisonnablement prétendre que l’ONU est la cause des passions identitaires qui fracturent l’espace public ?

L’organisation internationale a un caractère contingent, c’est-à-dire qu’elle constitue une solution provisoire aux problèmes de l’action collective : elle propose des réponses partielles et plus ou moins durables aux besoins d’actions. On a vu des institutions communes se transformer au gré des besoins. Ainsi, entre 1947 et 1995, le commerce mondial n’était régi que par un accord de coordination, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, plus connu sous son acronyme anglais, Gatt. En 1995, les États ont décidé de créer l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dotée d’un Organe de règlement des différends.

Certes, l’ONU peut se transformer et évoluer, mais la SDN a montré que les organisations n’étaient pas non plus immortelles. Leur vie et leur survie dépendent de l’intérêt que les États y trouvent. Les tensions internationales actuelles sont inédites par leur intensité et leur généralité, même si le monde fut, au cours de la guerre froide, au bord de grandes déflagrations comme en 1962 au moment de la crise de Cuba. Dans le langage diplomatique et à l’ONU, on s’inquiète de l’absence de « cordes de rappel », c’est-à-dire de solutions pour réactiver le dialogue quand les tensions montent. C’est l’engagement des États qui ont signé la Charte de San Francisco, sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme en 1945, qui semble s’émousser. Un risque grandit, celui de la rechute non seulement nos alcooliques anonymes se sont repris de boisson mais ils ne prennent même plus la peine de dissimuler les bouteilles. C’est pourquoi un sursaut est nécessaire et urgent.

Notes :

[1] Yves Schemeil, The Making of the World: How International Organizations Shape Our Future, Verlag Barbara Budrig, 2023.

[2] Frédéric Thomas, L’Échec humanitaire : Le Cas haïtien, Éditions Couleur livre, 2012.

[3] Lire Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien, Comment s’élabore une politique mondiale. Dans les coulisses de l’ONU, Presses de Science Po, 2024.