Tras una primera entrevista en Bruselas en 2019, volvemos a encontrar al presidente Rafael Correa tres años después, en París. Mientras tanto, el contexto ha cambiado radicalmente en América Latina: la izquierda ha ganado las elecciones en países claves, las fuerzas neoliberales están en retroceso y el expresidente brasileño Lula, a punto de llegar al poder, afirma querer relanzar la integración regional y acabar con el dominio del dólar. Paradójicamente, las ambiciones de romper con el actual orden mundial parecen ser menores que hace una década. América Latina ya no es un polo de contestación del paradigma dominante como lo era antes. Le Vent Se Lève entrevistó a Rafael Correa sobre este nuevo contexto y las perspectivas para su país y el subcontinente.

La entrevista fue realizada por Vincent Ortiz, redactor jefe adjunto de Le Vent Se Lève y doctorando en economía, Keïsha Corantin, jefe de la sección “América latina” de Le Vent Se Lève y doctoranda en geografía, y Vincent Arpoulet, doctorando en economía del desarrollo. Fue editada por Nikola Delphino, Alice Faure y Seb Tellor.

Le Vent Se Lève – Una nueva ola de izquierda está surgiendo en América Latina, incluso en el corazón de bastiones históricos del neoliberalismo, marcada con la victoria de candidatos de izquierda como Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. La nueva generación de activistas latinoamericanos reivindica la herencia de las experiencias progresistas de los años 2000, pero también pretende aportar una mirada crítica. En el ámbito medioambiental, no dudan en adoptar una postura “anti extractivista”, en el plano cultural esa izquierda es muy sensible a las demandas de extensión de las libertades individuales. Sin embargo, en los frentes económicos, financieros y geopolíticos, parece menos ambiciosa. ¿Qué opina de esta nueva generación de izquierda?

Rafael Correa – En primer lugar, esta nueva izquierda es un producto de la anterior. Los procesos progresistas fueron obstaculizados de forma antidemocrática a través de golpes de Estado, como en Bolivia y Brasil, o a través de traiciones con campañas de la prensa, “fundaciones” y “ONGs” controladas desde EE. UU., como en Ecuador [1]. Este renacimiento conservador lo vimos venir desde lejos, en 2014, operando de forma antidemocrática. En América Latina no tenemos una verdadera democracia, y no la tendremos mientras la prensa siga interfiriendo en los asuntos políticos de manera tan frontal y manipulando la verdad. Sin la verdad no hay democracia, sin la verdad no hay elecciones libres.

Nota del editor : sobre este último tema, el lector francofono podrá leer el artículo de Vincent Ortiz publicado en Le Vent Se Lève: « Comment Washington a remis la main sur l’Équateur : quatre ans d’une reconquête souterraine »

Los ciudadanos pueden comparar cómo los conservadores han ganado poder y cómo lo han hecho los progresistas. Los movimientos progresistas vuelven con fuerza a través de las elecciones, como en Brasil en este momento.

Hay una fuerte oposición a la emancipación del dólar por parte de las élites, que hablan español pero piensan en inglés, y de la prensa, que manipula las conciencias

Sí, creo que nos encontramos con una izquierda un tanto diferente en temas medioambientales, que mantiene un discurso “anti-neoextractivista” en algunos casos, como en Chile, o incluso en Colombia. Creo que se equivoca. Creo que los recursos naturales son una ventaja ineludible y la mejor oportunidad de desarrollo para América Latina, siempre y cuando se utilicen de forma social y ambientalmente responsable. Debemos aprovechar nuestros recursos naturales. Sería irresponsable no hacerlo ante la pobreza y las necesidades básicas que tenemos.

Esta nueva izquierda tiene un discurso más moderado en cuestiones socioeconómicas, y una perspectiva más posmoderna en cuestiones culturales: promueve el matrimonio gay o los derechos de los animales. Estos temas nos interesan a todos -y son de gran interés para algunos grupos relativamente pequeños-, pero creo que hay algunos temas que siguen siendo prioritarios como acabar con la pobreza y la exclusión socioeconómica en América Latina. Esta es la peor injusticia, es la cuestión moral más importante. No debemos olvidar nunca nuestra principal razón de ser: crear una América Latina más justa en un mundo más justo, porque seguimos viviendo en una América Latina llena de injusticias, que sigue siendo presa de intereses extranjeros.

LVSL – Hablando de intereses extranjeros, las recientes declaraciones de Lula sobre la necesidad de acabar con el reinado del dólar han causado revuelo. En cuanto a Ecuador, su país, ha sufrido una forma extrema de dolarización, pero toda América Latina está sufriendo la dominación del dólar de una u otra forma [2]. ¿Cree que este giro a la izquierda en América Latina, la probable victoria de Lula en Brasil y el actual contexto geopolítico allanan el camino para un cambio de paradigma en el ámbito monetario? ¿Sería alcanzable el fin del dominio del dólar y el rediseño de las estructuras comerciales internacionales entre América latina y Estados Unidos?

Nota del editor: sobre este tema, vea aquí la intervención (en francés) de Guillaume Long, ex-canciller ecuatoriano, en una conferencia organizada por Le Vent Se Lève en marzo de 2018 en la École normale supérieure de París: “Euro, franc CFA, dollar: l’ère de la servitude monétaire?””

RC – Si Lula gana en Brasil, el equilibrio geopolítico en la región cambia radicalmente. Se trata de un país de 200 millones de personas, un tercio de la población de América Latina. Las declaraciones de Lula son muy prometedoras, y ya hemos mencionado esta perspectiva. Con UNASUR, nuestra idea era crear una moneda regional seguida de una unión monetaria. Es absurdo que sigamos dependiendo del dólar para el comercio. Mediante el uso de una moneda regional, podríamos crear un sistema de compensación regional. En este momento, por ejemplo, si Perú vende 100 millones de dólares a Ecuador y éste vende 120 millones, tenemos que utilizar 220 millones de dólares. Pero con una moneda regional, Perú podría vendernos 100 millones y nosotros les venderíamos 120 millones, y el saldo total sería de 20 millones. Cada país pagaría el precio de las importaciones en moneda nacional y el saldo total se pagaría en dólares. Así que sólo 20 millones de dólares irían de Perú a Ecuador.

Propusimos esta alternativa; el objetivo era tener una moneda contable, como el ecu, y luego una moneda regional. Pero no hay que engañarse : hay una fuerte oposición a este proyecto por parte de las élites, que hablan español, pero piensan en inglés, y de la prensa, que manipula las conciencias para mantener la dependencia al dólar.

El caso de Ecuador es muy grave; ni siquiera es comparable al de Grecia, que ha sufrido el euro como moneda común, pero al menos es una moneda común. El dólar es una moneda extranjera. A través del dólar, importamos los imperativos de la política monetaria de Estados Unidos, cuyos intereses y estructuras económicas son completamente diferentes de los nuestros.Las élites intentan vender la idea de que la dolarización es algo positivo. Los ciudadanos son receptivos a esto: piensan en términos dolarizados, y creen que si se devalúa una moneda, tendrán menos dólares en sus bolsillos. Pero si todo el mundo tiene dólares en el bolsillo y nadie produce, la economía se hunde… Es importante recordar que el conjunto es más que la suma de sus partes, de ahí la relevancia de una ciencia como la macroeconomía.

De manera similar, las élites han tratado de inculcar un sentimiento de rechazo a los impuestos en Ecuador, utilizando un razonamiento igualmente absurdo: “si alguien no paga impuestos, bien por él”, pero si nadie lo hace, el sistema se rompe. Este sesgo individualista se ha utilizado masivamente para engañar a los ciudadanos. Así, el dólar cuenta con un fuerte apoyo popular. De ahí la necesidad de un proceso de concienciación sobre la cuestión monetaria. Lula tiene razón cuando dice que hay que acabar con esta moneda. Hace unos años propusimos iniciativas en este sentido, y ahora tenemos que avanzar hacia una moneda regional.

LVSL – Este contexto geopolítico favorable no es nuevo. A finales de la década de 2000, cuando en su mayoría América Latina estaba gobernada por la izquierda, se creó un Banco del Sur, así como otros proyectos para generar instituciones en posición de competir con el Banco Mundial y el FMI. Estos proyectos no tuvieron éxito. ¿Considera el contexto actual más prometedor?

RC – Creo que la comparación es contra el contexto actual: antes teníamos mejores condiciones, más margen de maniobra y fuertes ambiciones. Creamos la UNASUR con el objetivo de la integración integral. Utilizamos este concepto porque no nos interesaba comerciar o crear un mercado, sino sentar las bases de una “nación de naciones”, como soñaba Simón Bolívar, mediante la coordinación de las políticas de defensa, las infraestructuras energéticas, las políticas macroeconómicas. Queríamos ir en contra de los procesos anteriores, caracterizados por la competencia entre la clase obrera de nuestros diferentes países -lo que generaba una presión a la baja sobre los salarios- y las exenciones fiscales destinadas a enriquecer el capital transnacional. Con UNASUR, hemos impuesto nuestras condiciones a este capital transnacional. Hoy día apenas se menciona, a pesar de ser un tema de gran actualidad.

En el centro de esta nueva dinámica, para la que UNASUR ha sentado las bases, se encuentran los embriones de una nueva arquitectura financiera regional. Consistiría en un Banco del Sur, un Fondo Monetario del Sur donde acumularíamos nuestras reservas, y que garantizaría un sistema de compensación regional con una moneda común. Hoy ya no se habla de proyectos tan ambiciosos. Antes había más voluntad, aunque el proyecto del Banco del Sur estaba bloqueado, porque algunos países de la región no estaban interesados en él: ya tenían su propio banco de desarrollo.

No sé por qué la gente encuentra tan sorprendente que tengamos vínculos con China : China financia la economía estadounidense, China es el mayor acreedor del mundo !

Así que las fuerzas son menos favorables que antes, pero el proyecto de una nueva arquitectura financiera para el Sur es más necesario que nunca.

LVSL – ¿En este nuevo orden geopolítico liberado de la influencia estadounidense, cuál sería el papel de China? En el caso del Ecuador, el acercamiento a China le ha permitido contrarrestar la hostilidad de los mercados financieros estadounidenses y establecer importantes acuerdos de cooperación. En su discurso de 2016 en Ecuador, el presidente Xi Jinping presentó la acción de China como dirigida a permitir que los estados latinoamericanos se liberen de su dependencia de los recursos naturales. Sin embargo, algunos acuerdos con China plantean dudas ; podríamos dar muchos ejemplos, pero nos limitamos a mencionar los préstamos condicionados al acceso garantizado de China a los recursos petroleros y minerales del continente. ¿No teme que China persiga la misma lógica imperial que los Estados Unidos?

RC – Sólo para aclarar: defendiendo nuestra soberanía y construyendo la integración regional, podemos hacer mucho, pero no podemos hacerlo todo. Hay realidades económicas y políticas que no podemos ignorar: Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. No nos interesa luchar con ellos, sólo nos interesa nuestro desarrollo. La nueva izquierda no puede llamarse simplemente “anti” (antiimperialista, anticapitalista). La matriz de mi lucha es la lucha contra la pobreza, la injusticia y el subdesarrollo, por lo que considero que el capitalismo neoliberal es el sistema más absurdo que se puede concebir para una región tan desigual como América Latina. No por fantasías teóricas sobre la necesidad de abolir el capitalismo neoliberal, sino porque sé perfectamente que este modelo no nos ha permitido desarrollar nuestro país.

Podemos hacer mucho, pero no podemos hacerlo todo. Podemos tener una relación de iguales, no como país, porque Estados Unidos tiene un poder económico mucho mayor que el nuestro, sino como región.

En cuanto a China, no sé por qué la gente encuentra tan sorprendente que tengamos vínculos con China. China financia la economía estadounidense, China es el mayor acreedor del mundo… ¿por qué no deberíamos beneficiar? China tiene una enorme capacidad de financiación. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Energía, hidrocarburos. Nosotros tenemos capacidad para exportar hidrocarburos y necesitamos financiación: nuestras necesidades coinciden. Es la razón de nuestro acercamiento estratégico a China.

No hay contradicción con la defensa de nuestra soberanía: nunca permitiremos que ningún imperio nos imponga sus condiciones. Por supuesto, como cualquier banco de desarrollo – como el japonés, el brasileño… – el banco chino nos presta dinero para que sus empresas puedan invertir. Todo el mundo lo hace. Y todo el mundo utiliza a China para financiar su economía. ¿Por qué estaría mal que América Latina también lo hiciera?

LVSL – La actualidad política del Ecuador fue marcada por una oleada de movimientos sociales muy importantes, y violentamente reprimidos, que no consiguieron una victoria decisiva. Ecuador está acostumbrado a estos movimientos callejeros, que han llevado a tres presidentes a soltar el poder. ¿Cómo analiza el fracaso de este movimiento?

RC – Este fracaso se debe principalmente a los líderes de las manifestaciones. Para esta izquierda, la protesta social aparece como el fin, no como el medio. La lucha, por supuesto, es necesaria para ganar derechos. Pero durante mis diez años de gobierno, de 2007 a 2017, conseguimos triplicar el salario mínimo, consolidar los derechos de los trabajadores, imponer una redistribución masiva de la riqueza y la renta, mejorar el acceso a la sanidad y la educación… simplemente votando. Y, sin embargo, esta gente salió a la calle a protestar contra mi gobierno, ¡y luego apoyó a Guillermo Lasso! Lasso, que aparece en los Pandora Papers, ha aplicado un brutal programa neoliberal desde su elección, que ha generado una considerable violencia. Como resultado de su fracaso, estamos pasando de ser el segundo país más seguro de América Latina a altos índices de inseguridad.

¿Cómo pueden protestar contra el neoliberalismo cuando lo han apoyado? Esta es la contradicción de la CONAIE, este movimiento supuestamente de izquierda que intenta imponer su programa electoral por la fuerza [3].

Tiene poco poder electoral – pierde sistemáticamente en las elecciones – pero tiene un gran poder de hecho, por su capacidad de movilización, hablo por experiencia. En 2013, propuse que el país “extrajera hasta la última gota de petróleo y hasta el último gramo de oro” para salir de su subdesarrollo y erradicar la pobreza. Mi rival, el candidato de la CONAIE, Alberto Acosta, propuso al país lo contrario: no al “extractivismo”, al petróleo y a la minería. Él obtuvo el 3% de los votos y yo casi el 60%. Y a pesar de ello, la CONAIE trató de imponernos su programa a través de las calles.

Nota del editor: Para un debate sobre la “Revolución Ciudadana” ecuatoriana y su desmantelamiento, lea nuestra entrevista (en francés) en Le Vent Se Lève con Guillaume Long, ex-canciller del Ecuador: “Comment la révolution citoyenne d’Équateur a été trahie”. Para un análisis de las posiciones “antiextractivistas”, lea el artículo de Matthieu le Quang: “Rompre avec l’extractivisme: la quadrature du cercle?

Si Julian Assange hubiera denunciado crímenes de guerra rusos o chinos, se le habría erigido un monumento en el centro de Washington

En consecuencia, no apruebo los métodos ni la plataforma política de la CONAIE. Su apología de la fuerza y la lucha trivializa la violencia. ¡La represión causó la muerte de siete manifestantes! Muchas personas perdieron la vista. Estoy de acuerdo con la necesidad de resistir contra los ataques a nuestros derechos… pero no en el marco de una organización que pretende imponer su agenda por la fuerza, ¡un año después de haber apoyado al presidente Lasso! La CONAIE se complace en criticar el neoliberalismo, cuando hace poco lo apoyaba.

LVSL – En el Parlamento hubo un intento de destitución del presidente Guillermo Lasso, que fracasó porque una parte de la izquierda – y en particular los miembros del movimiento indígena Pachakutik y del partido Izquierda Democrática – no apoyaron esta votación. En Europa, los medios de comunicación destacaron la tensión entre las organizaciones indígenas y los “correístas”, los presentaron como factores clave en la división de la oposición a Guillermo Lasso. ¿Cómo analiza esta secuencia y su tratamiento mediático?

RC – El análisis de los medios de comunicación es muy parcial. También denuncio la represión del gobierno de Lasso. Fue brutal y criminal. La policía recibió la orden de disparar a los manifestantes según su criterio. Esto también es motivo suficiente para que Lasso se vaya. La detención de Leónidas Iza fue un secuestro, y lo condenamos, como hemos condenado todas las violaciones de los derechos humanos. Esto no significa que estemos de acuerdo con los métodos o la plataforma de la CONAIE, como he dicho antes. Todo esto ha sido muy mal interpretado por la prensa, tanto latinoamericana como ecuatoriana. Su objetivo es difundir la desinformación y mantener a los ciudadanos en la oscuridad.

En diez años hubo siete presidentes. Desde 1996, ningún gobierno ha completado su mandato, hasta que fui elegido. Los conflictos eran frecuentes, así como los cambios de poder. Pero las soluciones no eran ni democráticas ni constitucionales. Ante el fraude democrático que podía existir, introdujimos en la Constitución procesos parlamentarios para dar una salida institucional, democrática y pacífica a los conflictos. El régimen ecuatoriano, como otros de la región, era presidencialista. Existe una fuerte tradición presidencialista en América Latina. Hemos introducido un presidencialismo flexible, que no significa débil. ¿Cómo se traduce esta flexibilidad? Por el hecho de que, cuando vemos un fracaso total del gobierno, su incumplimiento de la Constitución, etc., existe la posibilidad de revocar su mandato.

Propusimos este procedimiento para resolver la crisis, la gente estaba siendo asesinada en las calles, la policía estaba golpeando a la gente y matándola, los que estaban violando la Constitución eran ellos. Perdimos la votación porque sólo conseguimos 80 de los 92 necesarios. Así que logramos convocar elecciones anticipadas para resolver esta grave crisis de forma constitucional, democrática y pacífica: con votos, no con balas.

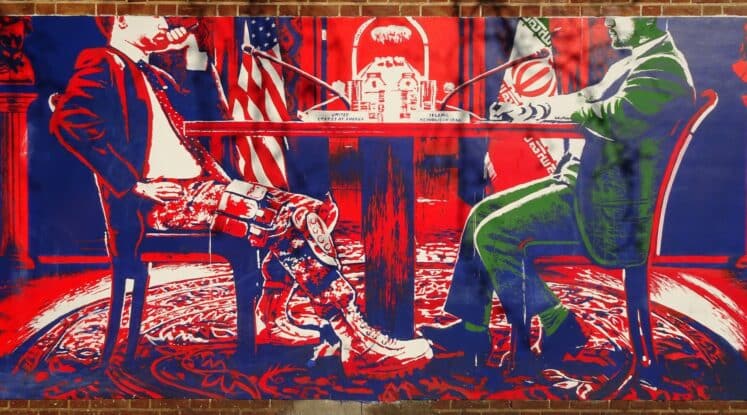

LVSL – Julian Assange vuelve a estar en el punto de mira de los medios de comunicación ahora que su extradición a Estados Unidos está a punto de ser finalizada por la justicia británica. Bajo su mandato, Ecuador le concedió asilo político durante varios años, hasta que fue expulsado bajo la presidencia de Lenín Moreno. En retrospectiva, cómo analiza esta elección, y cuál es el legado de Julien Assange y Wikileaks para usted?

Nota del editor: Vea aquí nuestros artículos sobre el caso Julian Assange

RC – Cuando examinamos el caso de Julian Assange, quedó claro que no había ninguna garantía del debido proceso. Así que tomamos la decisión soberana de concederle asilo, que es un derecho que tiene cualquier país. No tenemos que justificar nada.

En cuanto a lo demás, hay que mencionar, por supuesto, los abusos del Reino Unido, que nunca dio un salvoconducto a Assange, así como las presiones a Lenín Moreno, que rompió el artículo 41 de la Constitución, que prohíbe explícitamente el regreso de un refugiado que haya sido procesado por otro país. Pero en la mente de Lenín Moreno, ya que Correa había concedido asilo a Assange, tenía que oponerse, no le importaba sacrificar a un ser humano.

El caso de Julian Assange es una vergüenza mundial, es una manifestación de la doble moral que domina el orden internacional: si Julian Assange hubiera denunciado crímenes de guerra rusos o chinos, se le habría erigido un monumento en el centro de Washington, pero como denunció a los de Estados Unidos es un delincuente, deberían meterlo en la cárcel por 170 años.

Eso no es todo: las contradicciones en la gestión de este caso llegan hasta el punto de que se alega que divulgó información confidencial. Todo Estado tiene información confidencial, es una prerrogativa de la soberanía nacional, pero los crímenes de guerra son otra cosa, hay que denunciarlos, y eso es lo que hizo Julian Assange.

No publicó esta información él mismo: se la dio a los periódicos – el New York Times, El País, Der Spiegel en Alemania, The Guardian en el Reino Unido, etc… ¿Y qué se hizo con estos periódicos que publicaron la información? Nada.

Esto es una terrible justicia de dos velocidades, va en contra de los principios más básicos de la libertad de prensa. Lo que es aún más grave es el silencio del periodismo mundial, no sé si es que no les gusta Julian Assange. Puede no gustarme o disgustarme, no lo conozco personalmente, nunca hemos hablado, ni siquiera por teléfono, sólo le hice una entrevista una vez.

Pero estamos hablando de una terrible injusticia, y de una persona cuyo error es haber dicho la verdad y haber denunciado los crímenes de guerra. Esto demuestra la doble moral y el desprecio imperante por los derechos humanos.

Notas :

[1] En noviembre de 2019, un golpe policial y militar derrocó al presidente boliviano Evo Morales, poniendo fin a los trece años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Tres años antes, el Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff en un proceso de impeachment alimentado por un clima mediático hostil a la presidenta brasileña. Posteriormente, el poder judicial iba a impedir que el ex jefe de Estado Lula se presentara a las elecciones presidenciales a pesar de su alta popularidad y lo condenó a prisión, allanando el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. Del mismo modo, en Ecuador, el poder judicial y la prensa hicieron mucho para sacar a los “correístas” del poder y llevar al presidente Lenín Moreno, a pesar de ser apoyado por Rafael Correa, a iniciar un giro neoliberal y proamericano.

[2] Los países latinoamericanos son vulnerables a las fluctuaciones de las tasas de la FED. Si los tipos de interés suben y los de América Latina se mantienen fijos, se producirá una fuga de capitales hacia Estados Unidos. Además, en los países que se enfrentan a una alta inflación, la población tiende a alejarse de la moneda nacional en favor del dólar, que se considera más fiable. Estos dos fenómenos llevan a los gobiernos latinoamericanos a vincular su moneda al dólar – o, en casos excepcionales, como Ecuador y El Salvador, a sustituirlo por el dólar.

[3] La CONAIE es, en términos cuantitativos, la principal organización indígena. Sus relaciones con el movimiento de Rafael Correa han sido tensas. Sus dirigentes han convocado con frecuencia manifestaciones contra su gobierno. Los “correistas” les han acusado de hacer el juego a la oposición liberal.