Vice-président du Conseil consultatif des Droits de l’Homme des Nations-unies depuis 2009, Jean Ziegler y a auparavant occupé le poste de Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation pendant huit ans. Auteur de nombreux livres traduits dans le monde entier, il compte au nombre des principales figures de la critique du néolibéralisme et de ses conséquences sociales dans les pays de l’hémisphère Sud. Dans cet article, il revient sur les défaillances structurelles que révèle la pandémie de coronavirus dans l’ordre mondial contemporain et ébauche des pistes pour son dépassement.

Durant la première vague européenne de la pandémie du coronavirus (Covid 19), du 1er mars au 30 mai 2020, deux stratégies propres au capitalisme financier globalisé se sont révélées particulièrement meurtrières : celle du recours à la loi des coûts comparatifs des frais de production et celle de la maximisation des profits. Jusqu’au début du déconfinement en Europe, l’épidémie a fait dans le monde plus de 375 000 morts, dont près de 100 000 aux États-Unis, de 36 000 au Royaume-Uni, plus de 32 000 en Italie, de 28 000 en France, de 26 000 en Espagne et de 23 000 au Brésil. En Europe, les victimes meurent principalement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD en France) et dans les hôpitaux.

Le 29 mai 2020 à 14 h, la situation en France était la suivante : 28 714 décès depuis le 1er mars 2020, dont 18 387 à l’hôpital et 10 327 dans les EHPAD. Il n’existe pas de chiffres fiables pour les morts du virus survenus à domicile1. En EHPAD, l’agonie des victimes est souvent cruelle.

La totale dépendance des États européens à l’égard de la Chine et de l’Inde (…) est responsable de dizaines de milliers de morts par suffocation.

Voici le témoignage de Maya (prénom d’emprunt), aide-soignante dans un EHPAD de Montreuil, dans la banlieue parisienne :

« J’ai vu des collègues, faute de masques et de surblouses, refuser d’entrer dans les chambres de malades du Covid. Les résidents sont alors restés sans médicaments et sans manger. Les infirmières n’ont pas non plus voulu aller à leur chevet pour leur prodiguer leur traitement »2.

Nombre de patients de cet EHPAD ont eu de la peine à se nourrir seuls, sans les aides habituelles. Du moment que la pénurie de masques, de surblouses et de charlottes empêchait les soignants d’approcher les résidents, aux douleurs provoquées par le manque de traitements sont venues s’ajouter les affres de la faim.

[Lire sur LVSL notre entretien avec Jean Ziegler, réalisé en mai 2018 : « Nous assistons à une régression des normes internationales vers la sauvagerie »]

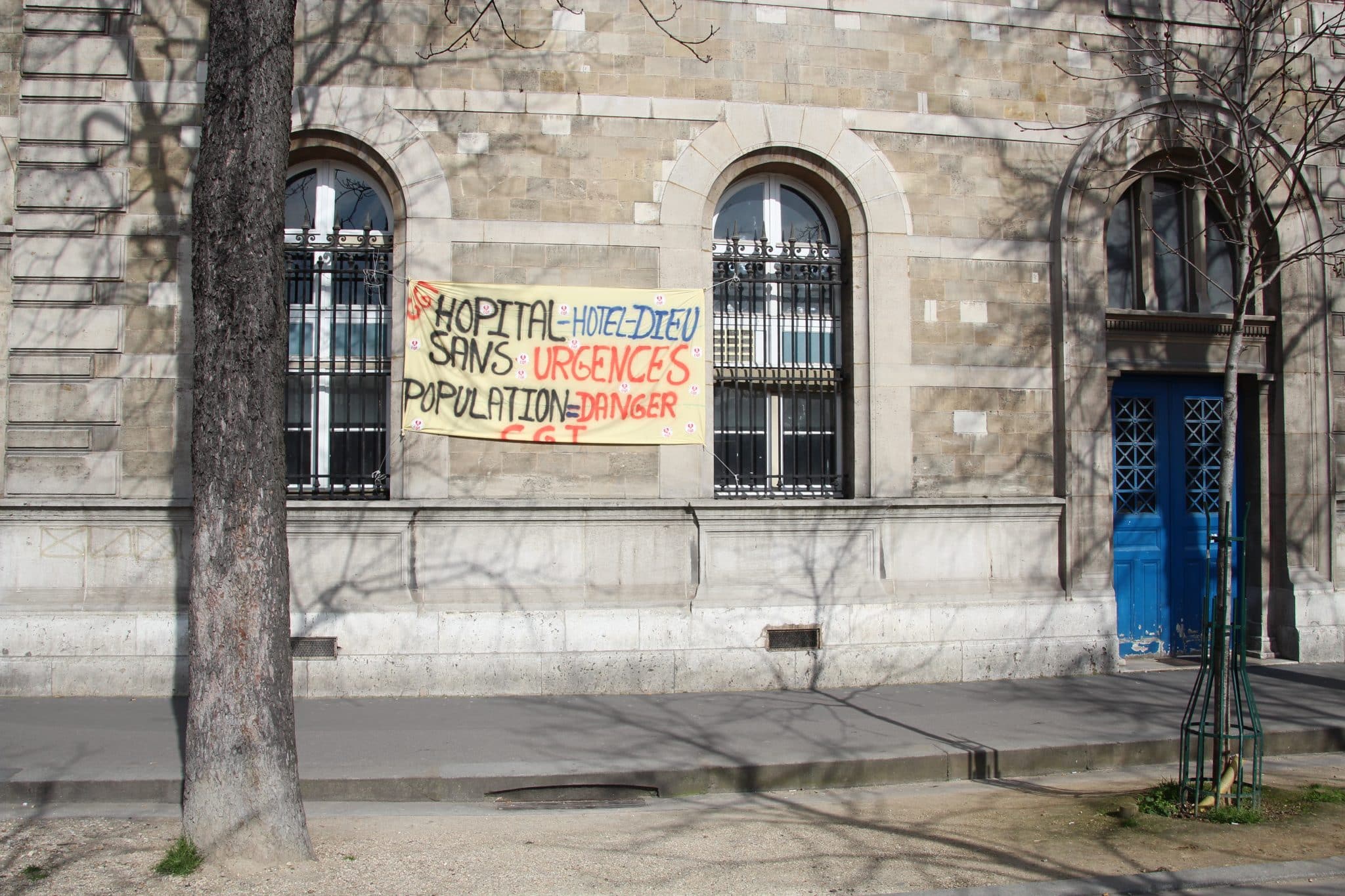

En Europe, la plupart des hôpitaux ont, avec une rapidité impressionnante, réorganisé leur fonctionnement. Les médecins urgentistes, les infirmières et infirmiers, aides-soignants et aides-soignantes, personnes chargées du nettoyage, ambulanciers hommes et femmes, responsables de la pharmacie, de la logistique ont accompli – et continuent d’accomplir – un travail absolument admirable, risquant à chaque instant leur santé, se dévouant sans limite aux soins des personnes infectées. Mais dans nombre de centres de réanimation, à partir de la mi-avril, l’angoisse rodait : les médecins urgentistes étaient confrontés à une diminution rapide des stocks de médicaments indispensables à la réanimation cardiopulmonaire, notamment des malades intubés et mis en coma artificiel.

Dans nombre de centres, à chaque moment, des médicaments essentiels risquaient de manquer. Ce fut notamment le cas des anesthésiants Propofol et Isofluran utilisés pour les narcoses, de l’opioïde anti-douleur Sufentail et du curare et du Midazolam, utilisés pour la sédation des patients.

Comme beaucoup d’autres pays, l’Allemagne a vécu l’angoisse des médicaments manquants. Début avril, la société multinationale de production pharmaceutique Baxter avertissait le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte3 qu’elle était temporairement dans l’incapacité de livrer l’Isofluran et le Propofol. À ses clients, la société écrivait qu’elle leur demandait « poliment de ne plus effectuer de commandes durant le mois d’avril »4.

Les principaux médicaments indispensables au traitement par respiration artificielle, notamment par appareil respiratoire et par coma artificiel et intubation, sont fabriqués en Asie. Exemple : le curare synthétique est principalement fabriqué en Inde, les médicaments utilisés par les anesthésistes le sont en Chine et également en Inde.

Afin d’obtenir un profit maximum pour leurs actionnaires, les sociétés multinationales dominant le secteur pharmaceutique ont depuis longtemps délocalisé en Asie une grande partie de leur production.

En Chine, la grève est assimilée à un délit criminel, les syndicats indépendants y sont inconnus, les ouvriers et ouvrières corvéables à merci. Même chose en Inde qui pourtant, sur le papier, est une démocratie. Les salaires y sont, selon les secteurs, de 3 à 5 fois inférieurs à ceux des travailleurs et travailleuses des mêmes secteurs d’Europe occidentale.

Dans l’EHPAD de Montreuil, des hommes et des femmes âgés, infectés du coronavirus, sont morts de faim et faute de médicaments. Dans des hôpitaux et des cliniques, en Allemagne, Italie, Espagne et Russie, aux États-Unis, au Brésil, combien de malades ont souffert l’enfer, mourant par suffocation dans d’atroces souffrances, à défaut des médicaments nécessaires aux anesthésies et aux réanimations prolongées ? Le public ne le saura pas.

La loi du capitalisme des coûts comparés des frais de production les a tués.

Pour lutter contre la première vague de la pandémie du Covid 19, les États industriels d’Europe, mais aussi les États-Unis, les pays d’Amérique du Sud, la Russie, etc., se sont trouvés totalement dépendants des industries délocalisées en Asie.

Venons-en aux masques. Pour lutter contre la pandémie, le port du masque est exigé. Or, l’accès aux masques pour le personnel soignant et, plus généralement, pour les populations européennes, relève de la farce.

Prenons l’exemple de la France.

Le 16 février 2020, Olivier Véran prend ses fonctions de ministre des Solidarités et de la Santé. Quelques jours plus tard, il déclare devant le Sénat : « En 2020, il y avait un stock d’État de masques de 1 milliard. Quand je suis arrivé au ministère, il n’y en avait plus que 150 millions. […] Du point de vue des masques, nous n’étions pas un pays préparé à une crise sanitaire en raison d’une décision prise il y a neuf ans »5.

Que s’est-il passé ? La République française, quel que soit le parti au pouvoir, est ravagée par l’idéologie néolibérale.

Il y a dix ans, la réserve stratégique détenue par l’État comptait plus de 1 milliard de masques chirurgicaux et de masques de type FFP-2 (plus filtrants et réservés au personnel soignant). Mais ce stock coûtait cher. De plus, il fallait le renouveler tous les cinq ans. La logique capitaliste imposait aux dirigeants un changement de stratégie. Les dirigeants ont alors introduit la notion de « flux ». Ils se sont mis à commander des masques à des entreprises chinoises, moyennant des « contrats dormants », activés uniquement en cas de besoin. Résultat : au début de la pandémie et durant toute sa première vague, la France a presque entièrement dépendu pour ses masques des fabricants chinois… et ceux-ci se sont fréquemment trouvés dans l’incapacité de livrer.

D’où les directives grotesques du Premier ministre Édouard Philippe : jusqu’à mi-mars, il assurait que le port du masque ne jouait aucun rôle dans le combat contre le coronavirus. Deux mois plus tard, changement du tout au tout du langage gouvernemental : le port du masque est obligatoire dans les transports publics et les magasins et fortement conseillé dans l’espace public.

Se procurer des masques en Chine constitue pour les acheteurs privés et publics un parcours du combattant. Le marché est chaotique. Il est peuplé de maîtres-chanteurs et d’escrocs. Les États les plus puissants, notamment les États-Unis, recourent aux menaces, au chantage, pour se procurer les précieuses protections jetables : masques, surblouses, charlottes, couvre-chaussures, lunettes de protection, etc.

Début 2020, le président Trump a déterré une loi datant de la Deuxième Guerre mondiale, appelée Defense Protection Act, permettant au gouvernement de Washington de saisir toute cargaison de biens importants pour la sécurité nationale. Trump en fait un usage intense. Exemple : des acheteurs brésiliens, mandatés par le gouverneur de l’Etat fédéral de Bahia, achètent début mars auprès d’une entreprise chinoise 600 appareils de respiration artificielle de type New Port HT 7-Plus. L’avion cargo transportant les appareils effectue un arrêt technique à Miami. Le gouvernement américain fait saisir la cargaison.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) émet un avertissement mi-mars : elle demande à ses États membres de veiller au respect des règles de transparence et de non-discrimination du commerce international. En vain !

Le détournement de cargaison, la rupture de contrats, les escroqueries, les menaces et les chantages continuent de plus belle. Le Brésil est, après les États-Unis, le pays le plus cruellement frappé par la pandémie. Son ministre de la Santé, Luis Henrique Mandetta, commande en Chine et paie d’avance 200 millions de masques. Mi-mars, les masques sont stockés sur l’aéroport chinois dans l’attente de leur livraison via l’Argentine. C’est alors qu’apparaissent dans le ciel 23 avions cargos américains. Les agents qu’ils transportent négocient sur place le détournement de la cargaison pour un prix largement supérieur. L’entrepreneur chinois, y trouvant son compte, rompt aussitôt le contrat passé avec les Brésiliens… et les 200 millions de masques sont embarqués pour les États-Unis.

Le Canada, la France, d’autres États encore dénoncent régulièrement les ruptures de contrats et les détournements de cargaisons de masques et d’autres protections jetables, d’instruments médicaux, d’appareils respiratoires, etc.

Israël a chargé les agents du MOSSAD, son agence de renseignements dédiée aux opérations spéciales, de l’acquisition des masques et autres produits médicaux.

Dans cette guerre commerciale impitoyable, certains Etats jouissent d’une position avantageuse.

Prenons l’exemple de l’Allemagne. Après une discussion téléphonique avec le président chinois XI Jinping, la chancelière Angela Merkel a obtenu l’installation par la Lufthansa d’un pont aérien entre Shanghai et Francfort. L’Allemagne évite ainsi les risques de rupture de contrats en faveur d’acheteurs plus généreux et de détournement de cargaisons commandées et payées d’avance.

Pour des pays plus pauvres, mais également dépendants de la Chine (ou de l’Inde), la montée constante des prix des médicaments, des appareils respiratoires et des masques constitue une autre catastrophe.

[Pour une analyse de l’impact économique et social de la pandémie dans l’hémisphère Sud, lire sur LVSL cet article de Nicolas Jacquet : « Le dilemme de l’Afrique sub-saharienne face au Covid-19 »]

Le type d’appareil de respiration artificielle commandé en Chine par le gouvernement de Bahia coûtait avant la pandémie 700 dollars US. Une cargaison de ces appareils commandée en Chine par le gouvernement italien en avril 2020 était facturée à 25 000 dollars la pièce.

La multiplication exponentielle des commandes, notamment européennes, provoque des impasses de livraison en Chine même. Les matières premières commencent à manquer. De plus, faute d’espace dans les avions cargos, la marchandise reste parfois bloquée durant des semaines sur les aéroports chinois.

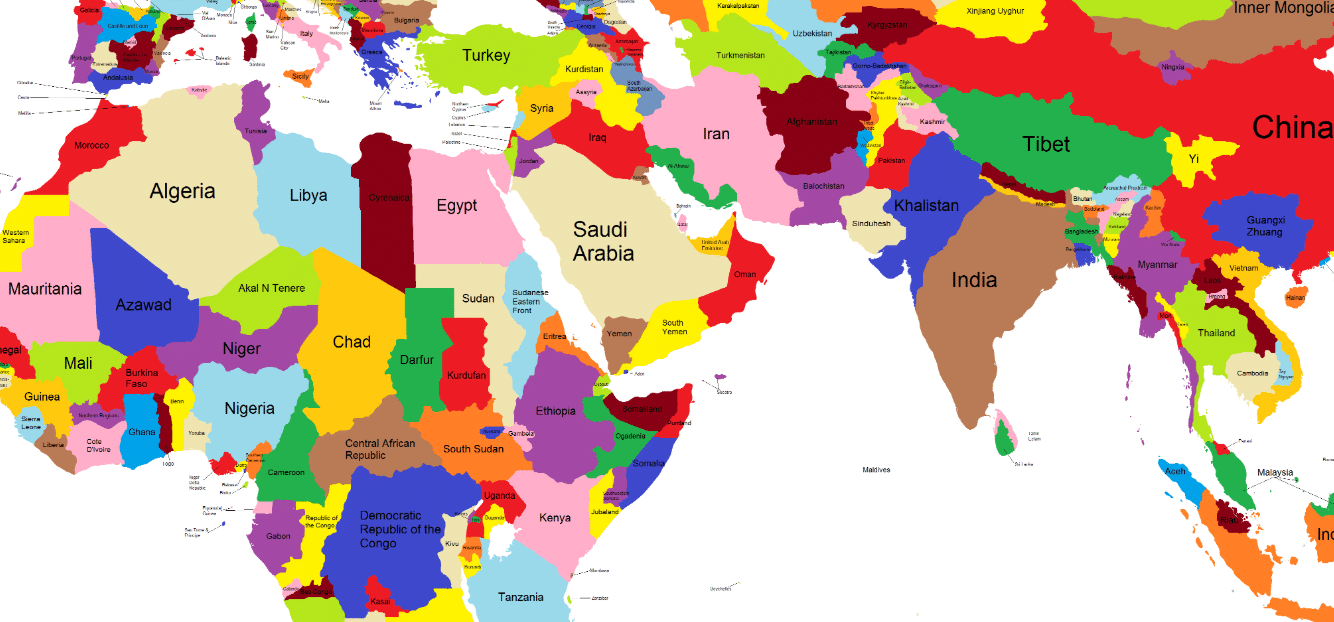

La totale dépendance des États européens, américains, africains, à l’égard de la Chine et de l’Inde pour la livraison des moyens de lutte élémentaires et indispensables contre la pandémie est responsable de dizaines de milliers de morts par suffocation.

Selon les chiffres de l’ONU, plus de 35% de la population d’Afrique subsaharienne vit dans des habitats dits « inofficiels », où un seul robinet d’eau sert jusqu’à 1000 ou parfois 2000 personnes, où se protéger du virus (…) tient donc du projet utopique.

À l’heure où j’écris ces lignes, personne ne sait encore si une deuxième vague épidémique menace les continents. Personne ne connaît réellement le Covid-19, ni ses origines, ni son mode de diffusion à moyen et long terme. C’est un tueur masqué. Un assassin inconnu. L’humanité, jusqu’à présent, lui est livrée sans défense. Il n’existe pour s’en prémunir ni vaccin ni traitement.

Mais une chose est certaine. Dans la guerre contre le virus, la stratégie capitaliste est un échec.

Au cours des dernières générations, les oligarchies du capital financier globalisé ont réussi à démanteler, désarmer l’État et à instaurer l’aliénation dans la conscience collective. Face à la pandémie, leur stratégie s’avère meurtrière.

Que faut-il faire ? De toute urgence et avant que le tueur masqué ne revienne en force ? Le rétablissement des droits et devoirs régaliens de l’État dans les secteurs de la santé (et de l’alimentation) est urgent. Le secteur de la santé publique doit être déclaré secteur stratégique au même titre que la défense nationale et la sécurité publique.

Les investissements publics dans ce secteur – recherche, équipements hospitaliers, salaires des personnels soignants, équipements médicaux dans les EHPAD aussi – doivent être augmentés massivement.

Fin de la fermeture d’hôpitaux et fin de la surexploitation des soignants et des soignantes. Fin immédiate de la politique d’austérité, quand elle touche au plus près de la vie humaine. Abolition de la directive de l’Union européenne interdisant un déficit du budget des États membres supérieur à 3%.

Pour mettre un terme à la multi-dépendance du secteur public de la santé et augmenter rapidement les budgets de la recherche médicale et des salaires des soignants, pour financer les équipements hospitaliers, les stocks de masques et de médicaments destinés à sauver des vies, l’État doit accepter de s’endetter.

Je le répète : il faut accepter la montée de la dette souveraine si les investissements dans le secteur sanitaire l’exigent. Il faut « déglobaliser » radicalement ce secteur. Ayant récupéré leur capacité normative, les États doivent forcer les sociétés multinationales de la pharmacie à rapatrier leurs établissements de recherche et de production.

Quelle que soit la protestation inévitable des actionnaires, les États doivent prendre des parts du capital de ces entreprises ou, si nécessaire, procéder à leur nationalisation.

Le Covid-19 pénètre dans les palais comme dans les masures. Il tue les miséreux comme les oligarques. Il ne connaît pas de frontières sûres. Il a obligé 3 milliards d’êtres humains à travers le monde à se confiner chez eux. Il crée l’angoisse, ruine l’économie et sème la mort. Ce qui se passe au-delà des mers concerne directement les Européens. L’Organisation mondiale de la santé exige qu’on mette à disposition au minimum 5000 lits d’hôpitaux publics pour 100 000 habitants. Or, les 52 États africains n’en possèdent en moyenne que 1800 pour 100 000 habitants. En Afrique, 32,2% des habitants sont gravement et en permanence sous-alimentés. Autrement dit, les forces immunitaires d’un tiers de la population sont fortement affaiblies.

Dans les slums de Dacca, au Bangladesh, dans les bidonvilles surpeuplés de Nairobi, dans les favelas de São Paulo, aucune « distanciation sociale » n’est possible. Selon les chiffres de l’ONU, plus de 35% de la population d’Afrique subsaharienne vit dans des habitats dits « inofficiels », où un seul robinet d’eau sert jusqu’à 1000 ou parfois 2000 personnes, où se protéger du virus en se lavant fréquemment les mains tient donc du projet utopique. La dette extérieure des États imposée de longue date par l’oligarchie du capital financier globalisé est écrasante. Elle empêche tout investissement significatif dans le secteur de la santé publique. Au 31 décembre 2019, la dette des 123 pays dits du Tiers monde6 s’élevait à 2100 milliards de dollars. Aucune lutte victorieuse contre le Covid-19 n’est possible sans la suppression radicale et immédiate de la dette extérieure des pays les plus pauvres de la planète.

[Lire sur LVSL cet article de Milan Rivié : « En plaine pandémie, l’Afrique se prépare-t-elle à une nouvelle cure d’austérité ? »]

Warren Buffet est classé par le magazine américain Forbes au septième rang des hommes les plus riches du monde. S’exprimant sur la chaîne de télévision CNN, il déclarait au journaliste qui l’interviewait : « Yes, there is class warfare, all right, but it is my class, the rich class, that’s making all war and we are winning » (« Oui, la guerre des classes, ça existe, évidemment, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner »)7.

Il nous faut de toute urgence renverser le rapport de forces. Le capitalisme tue. Avant de pouvoir gagner notre lutte contre la pandémie, il nous faut abattre le règne planétaire des oligarchies du capital financier globalisé.

Jean Ziegler

Auteur du livre Lesbos, la honte de l’Europe (Editions du Seuil, 2020).

1 Le Monde, 1-2 juin 2020.

2 « EHPAD, autopsie d’une catastrophe annoncée », in Le Monde, 7 mai 2020.

3 Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux de la division du ministère fédéral de la Santé

4 Der Spiegel, 11 avril 2020.

5 Cité par Le Monde, 8-9 mai 2020.

6 Tous les pays de l’hémisphère sud, sauf les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

7 Interview sur CNN, 25 mai 2005, cité par le New York Times, 26 novembre 2006.