Ce dimanche 13 mars, les Colombiens ont été appelés aux urnes pour désigner une nouvelle assemblée législative. Dans moins de deux mois, ils éliront leur président. Le favori, Gustavo Petro – avec qui nous nous étions entretenus à Bruxelles -, promet une réforme agraire, la démocratisation des institutions et la sortie de l’extractivisme. Son élection pourrait signer un basculement dans l’histoire du pays, dominé depuis des décennies par une élite agraire et des groupes paramilitaires à sa solde. À Bogotá, nous avons rencontré María José Pizarro, députée et membre de l’équipe dirigeante du Pacto historico [NDLR : le mouvement dirigé par Gustavo Petro], qui revient pour LVSL sur les enjeux de ces élections. Entretien réalisé par Vincent Ortiz.

Le Vent Se Lève – Depuis des années, la presse colombienne agite deux spectres à propos de Gustavo Petro : celui du retour à la guerre civile (l’élection de Petro signifierait une régression aux années de guerre civile), celui du Venezuela (son élection transformerait la Colombie en un second Venezuela). Quelles stratégies avez-vous mis en place pour contourner ces obstacles médiatiques ?

María José Pizarro – Il existe un principe de réalité : un pays qui est en guerre civile depuis soixante ans ne peut sombrer dans la guerre civile ! La presse s’émeut de la présence d’ex-guérilleros dans notre mouvement… mais on trouve des ex-combattants dans tous les partis politiques ! Nous avons été les acteurs de cette guerre civile… comme la totalité de la société colombienne. Il n’existe pas un seul secteur politique, aussi immaculé prétende-t-il être, qui n’ait pas subi, vécu ou promu la violence dans le pays.

Aussi ce discours associant le Pacto historico à la guerre civile est-il de moins en moins audible. Les Colombiens comprennent que concrétiser la paix implique un grand changement. Elle implique la lutte contre la corruption – les mafias sont littéralement enkystées au sein de l’État colombien. Elle implique de démocratiser la Colombie, d’aller au-delà de cette démocratie formelle que nous connaissons pour instituer une démocratie intégrale. Nous sommes, dit-on souvent, la démocratie la plus ancienne du sous-continent… mais qu’entend-on par démocratie ? Si on prend le mot au sérieux, nous n’avons qu’un simulacre de démocratie.

Quant au parallèle au Venezuela, nous avons notre identité propre. Nous partageons bien sûr une orientation idéologique bolivarienne avec le mouvement chaviste. Mais lorsqu’on en vient au Que faire ? politique, la différence est considérable.

[NDLR : Le bolivarisme fait référence à Simón Bolívar, et plus largement au patriotisme révolutionnaire qui imprègne la gauche latino-américaine. Pour une analyse de celui-ci, lire sur LVSL l’article de Thomas Péan : « “La patrie ou la mort” : la nation, marchepied vers la révolution en Amérique latine ? »]

L’économie colombienne est tributaire des énergies carbonées, c’est le plus grand exportateur de charbon au monde ; en cela, elle est similaire à celle du Venezuela qui est un grand exportateur de pétrole. Les deux systèmes économiques, tournés vers l’extractivisme et l’exportation des richesses du sous-sol, présentent de fortes similitudes : on serait donc mal inspirés de nous accuser de vouloir dupliquer le modèle vénézuélien en Colombien !

L’uribisme [NDLR : de l’ancien président Alvaro Uribe, néolibéral et pro-américain, très proche des secteurs paramilitaires colombiens], qui plus est, fonctionne sur le modèle de la cooptation des divers pouvoirs – le parquet, le contrôleur financier, le procureur, le législatif et l’exécutif -, ce qui présente une autre similitude avec le Venezuela bolivarien. Les uribistes ont critiqué la répression de l’opposition vénézuélienne par le gouvernement de Nicolas Maduro : mais qu’ont-ils fait face à nos manifestants ? La répression a été plus dure que celle qui a eu cours au Venezuela !

[NDLR : Pour une mise en contexte des soulèvements colombiens de mai 2021 et leur répression, voir sur LVSL la vidéo réalisée par Gillian Maghmud et Fabien Lassalle : « Massacres en Colombie, silence d’Emmanuel Macron »]

La corruption, qu’ils critiquent tant au Venezuela, est institutionnalisée en Colombie par la collusion entre les mafias et les pouvoirs publics qui se livrent à de vastes détournements de fonds.

Je pense que Chavez fut un grand leader – bien préférable à Maduro -, mais nous ne voulons pas transformer la Colombie en un nouveau Venezuela : par bien des aspects, la Colombie actuelle ressemble déjà au Venezuela !

Quel discours tenir face à ces éléments de propagande ? La réalité !

LVSL – Le Pacto historico se distingue des autres mouvements progressistes d’Amérique latine par sa forte coloration écologiste. Il défend un agenda environnementaliste radical, proposant notamment d’en finir avec l’extractivisme. Les contraintes sont pourtant nombreuses : la Colombie dépend fortement des investissements étrangers ; elle possède une dette souveraine importante, dont une partie doit être payée en dollars. La monnaie colombienne s’est déjà dépréciée ces dernières années – ce qui accroît le poids relatif de la dette – et une chute des investissements étrangers la déprécierait plus encore. Comment concilier, donc, l’agenda environnemental du Pacto historico et la nécessité pour Colombie d’avoir accès à des devises via les investissements étrangers ?

[NDLR : Pour une analyse des contraintes internationales qui pèsent sur les gouvernements latino-américains cherchant à initier une transition énergétique, lire sur LVSL l’article de Matthieu le Quang : « Rompre avec l’extractivisme : la quadrature du cercle ? »]

MJP – La pandémie nous a rappelé à quel point nous avions en partage des enjeux globaux. La destruction de l’environnement, la faim, la détérioration des conditions matérielles des populations, etc. ne sont pas des phénomènes colombiens mais globaux. Les électeurs devraient l’avoir à l’esprit.

Ceci étant dit, divers problèmes se présentent. L’économie colombienne est fortement carbonée, tributaire du pétrole, des mines et des monocultures. Nous sommes également le premier producteur de coca, ce qui implique une déforestation considérable. Les chercheurs nous indiquent que la production intensive fait partie des facteurs structurants de la détérioration du climat.

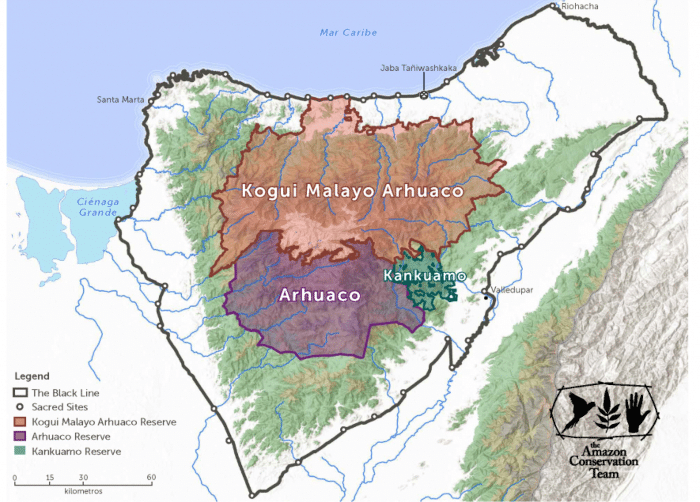

Aussi nous devons investir dans les secteurs énergétiques alternatifs pour amorcer une transition, en nous fondant sur les atouts de notre territoire. Nous devons investir dans l’énergie solaire – dans les zones de notre territoire les plus exposées au soleil, en particulier au nord -, les éoliennes et l’énergie hydro-électrique. Nous sommes également un pays à vocation agraire : nous avons de nombreuses terres fertiles avec une forte biodiversité. Les traités de libre-échange nous ont rendus dépendants du reste du monde, mais nous avons pourtant sur notre territoire les conditions de notre auto-suffisance.

Le tourisme est une autre ressource à exploiter [NDLR : il s’agit d’une importante source de devises]. Il a souffert de la guerre civile pendant des décennies, et des territoires entiers restent difficiles à explorer à cause du narcotrafic et des enlèvements. C’est donc un secteur avec une forte marge de progression. C’est une forme d’investissements étrangers qui me paraît préférable à celle des grandes mines canadiennes ! Une forme d’investissements étrangers plus respectueuse de l’environnement, mais aussi de notre souveraineté : cela nous permettrait de nous libérer de l’emprise économique des grands groupes étrangers – une question qui se pose, plus largement, à l’échelle du continent latino-américain.

LVSL – Venons-en justement aux enjeux diplomatiques de cette élection. Ces dernières années ont vu une nouvelle vague de gouvernements progressistes arriver au pouvoir : AMLO au Mexique, Pedro Castillo au Pérou, Xiomara Castro au Honduras… L’élection de Gustavo Petro serait-elle l’occasion de reconstruire un nouveau bloc géopolitique latino-américain ? Une stratégie est-elle prévue pour faire émerger une force non alignée sur la Chine et les États-Unis ?

MJP – Je dirais pour commencer que vaincre la droite colombienne serait un signal extrêmement fort envoyé au continent tout entier. Nous possédons la droite la plus radicale et sanguinaire du continent. Aucun autre pays n’a eu à souffrir d’une telle droite. Ce serait un coup d’estoc formidable qui lui serait porté – la droite a été vaincue dans tous les pays d’Amérique latine, sauf en Colombie. Une victoire de Gustavo Petro s’inscrirait dans le sillage de celle de Pedro Castillo au Pérou – par-delà les divergences que nous pouvons avoir avec lui -, pays où la droite était hégémonique et invaincue depuis des décennies.

Nous chercherons à construire un grand bloc historique avec les gouvernements desquels nous nous sentons proches – celui du Chili, du Mexique, du Honduras, d’Argentine, et, peut-être bientôt, avec le Brésil et l’Équateur. Ce serait un message fort envoyé à tout le monde occidental, par-delà l’Amérique latine.

LVSL – Le Pacto historico est une formation politique très hétéroclite. On y trouve d’ex-guérilleros, des militants radicaux proches du marxisme, mais aussi des représentants de secteurs plus conservateurs, et même d’anciens paramilitaires repentis [NDLR : par « paramilitaires », on désigne en Colombie les groupes armés constitués pour défendre les propriétaires terriens face aux assauts des guérillas révolutionnaires]. Comment expliquer cette hétérogénéité ?

MJP – L’accord de paix [signé en 2016, NDLR] s’est fait entre des personnes qui avaient pris les armes il y a trois décennies, les unes contre les autres. La construction de la paix nécessite un grand dialogue national. Je le dis en tant que fille d’un ex-guérilléro, assassiné 45 jours après avoir signé un accord de paix, alors qu’il se présentait aux élections présidentielles [NDLR : Il s’agit de Carlos Pizarro].

Nous ne nous contentons pas d’appeler verbalement à la paix, nous la construisons entre tous au sein du Pacto historico. Il ne peut exister de paix tant que l’autre n’est pas reconnu comme interlocuteur légitime – avec son idéologie, sa condition sociale…

Nous insistons sur la nécessité de respecter la Constitution de 1991, car sa rédaction fut le dernier moment où un grand accord national eut lieu, auquel tous les secteurs de la société colombienne furent conviés à participer – ex-guérilléros comme ex-paramilitaires. Cette Constitution est le dernier contrat social qui nous reste. Elle a été mise en place au prix d’un tel dialogue, entre représentants de traditions politiques opposées. Elle a été rendue possible par une ouverture démocratique, qui a permise à d’autres voix que celles des deux principaux partis, libéral et conservateur, – la Colombie a une longue tradition de bipartisme – de s’exprimer.

Cette demande d’unité afin de concrétiser la paix émane des secteurs les plus militants de notre mouvement : les ex-guérilléros, les étudiants qui ont pris part à la mobilisation de l’année dernière. Notre lutte, votre lutte, est celle de tous, pouvait-on entendre : nous ne pouvions nous recroqueviller sur notre coeur historique. Le Pacto historico est une coalition que l’on ne peut comprendre que dans la conjoncture électorale actuelle. Certains militent dans les secteurs progressistes depuis des décennies, d’autres ne l’apprécient pas mais la rejoignent par nécessité.

Tout n’est pas noir et blanc en Colombie ; c’est un pays d’une extraordinaire diversité culturelle et régionale, que l’on doit intégrer dans un grand récit national. Et cela ne peut se faire qu’en en finissant avec les inégalités, avec la guerre, la violence…