Né à Paris en 1956, Tony Corn a travaillé pour le Département d’Etat américain de 1987 à 2008, et a été en poste à Bucarest, Moscou, Paris, Bruxelles et Washington. Il a enseigné les études européennes à l’U.S. Foreign Service Institute, l’école de formation des diplomates américains. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans Le Débat, dont le dernier, Vers un nouveau concert atlantique, est paru dans le n°194 (mars-avril 2017). Il livre ci-dessous un point de vue américain sur les Etats-Unis de Trump, l’Europe de Merkel et la France de Macron.

***

Dans un article publié dans la revue Le Débat en 2014, vous appeliez la France à s’unir le plus étroitement possible avec les Anglo-Saxons. Vous disiez précisément que « pour la France aujourd’hui, le principal multiplicateur de puissance n’est pas son appartenance à ce géant économique, nain politique et larve militaire qu’est l’Europe mais, à tout prendre, son association au sein de directoires discrets avec les Anglo-Saxons ». L’élection de Trump aux États-Unis et celle de Macron en France changent-elles la donne ? Entre première poignée de main commentée dans les moindres détails et passe d’armes autour de l’accord de Paris, la relation entre les deux présidents ne semble pas commencer sous les meilleurs auspices….

Je serais plus optimiste que vous. Chacun à leur manière, Trump et Macron sont avant tout des mavericks qui ont gagné leur pari respectif contre le Système – ce qui ne peut manquer de créer une certaine complicité entre les deux hommes. Cela dit, l’un comme l’autre étant des néophytes en politique étrangère, il y aura inévitablement quelques « couacs » dans le court terme.

Côté américain, Trump est avant tout un dealmaker : autant il peut être pragmatique dans le cadre de relations bi- ou tri-latérales, autant il devient mal à l’aise et « psycho-rigide » à mesure que le cadre se multilatéralise davantage (comme on l’a vu au G7 ou, a fortiori, au sommet des 28 membres de l’OTAN). Plus que jamais, donc, la France aura intérêt à traiter le maximum de dossiers dans un cadre « minilatéraliste » de type P3 (Etats-Unis, Royaume-Uni, France).

Deuxième observation : l’Elysée devra prendre en compte que, tant dans la forme que dans le fond, la politique de Trump est, pour une bonne part, une politique en Trump-l’œil, si j’ose dire. Trump a recruté pas mal de gens qui ne partagent pas ses opinions, s’inspirant en cela de la fameuse formule de Lyndon Johnson : « celui-là, il vaut mieux l’avoir à l’intérieur de la tente en train de pisser dehors, qu’à l’extérieur en train de pisser dedans. » Il s’ensuit que les personnes dont le nom apparaît dans les organigrammes officiels ne sont pas nécessairement les plus influents, notamment sur les dossiers sensibles. Sur la Russie, par exemple, c’est officiellement Fiona Hill – partisane d’une ligne dure – qui est en charge à la Maison-Blanche ; en réalité, Trump a un back channel avec Poutine via Kissinger (et Thomas Graham, l’ancien Monsieur Russie de Bush, aujourd’hui directeur de Kissinger Associates), qui est, lui, partisan d’un rapprochement avec la Russie.

Comme s’il y avait une sorte de diplomatie américaine parallèle ?

Disons que le véritable centre de gravité de la politique étrangère américaine aujourd’hui, ce n’est pas Tillerson, Mattis ou McMaster (« les trois adultes », comme on les appelle), mais une jeune femme inconnue du grand public, mais bien connue des insiders : Dina Powell. En tant que numéro deux du NSC (National Clandestine Service), c’est elle qui préside le « Deputies Committee », et donc qui gère la politique étrangère au jour le jour. De plus, elle a plus beaucoup plus d’expérience de la politique étrangère et de « l’interministériel » que son boss nominal, le général McMaster. Enfin, à l’inverse des « trois adultes », Powell est très bien introduite dans la tribu Trump. Dina et Donald, c’est un peu « la Belle et la Bête » à la Maison-Blanche. Si j’étais d’humeur badine, je dirais que si le jeune Manu parvient à séduire la jolie Dina, celle-ci pourrait devenir sa meilleure avocate auprès du vieux Donald !!

Troisième point : l’Elysée devra se rappeler que si, sur certains dossiers (comme la Russie), Trump est en conflit ouvert avec l’Establishment américain, sur bon nombre d’autres dossiers (l’OTAN en général, l’Allemagne en particulier), il ne fait que dire tout haut ce que l’Establishment dit tout bas depuis un certain temps déjà. J’ai lu récemment dans la presse française qu’en omettant les traditionnelles génuflexions au sujet de l’Article 5, « Trump avait porté un coup à la crédibilité de l’OTAN ». On marche sur la tête !

L’Amérique contribue 70% du budget de l’OTAN ! Et voilà maintenant six ans que, par la voix du secrétaire à la défense Bob Gates, l’Establishment américain a fait connaître son exaspération à l’égard des free riders européens ! Jugez plutôt : alors que l’Allemagne a accumulé mille milliards d’excédent commercial durant ces cinq dernières années, l’armée allemande est de plus en plus une bouffonnerie sans nom : la moitié du matériel militaire allemand est inutilisable ; quant aux soldats allemands, ils ne sortent jamais de leurs bases quand ils sont en Afrique, et ils n’hésitent pas à quitter, au bout de douze jours, un exercice de l’OTAN de quatre semaines sous prétexte qu’on ne leur a pas payés leurs heures supplémentaires ! Dans un récent sondage du Pew Center, 56% des Américains, mais seulement 38% des Allemands, se disaient favorables à l’utilisation de la force pour défendre un allié. 58% des Allemands s’y déclarent opposés !

Voilà six ans, donc, que les Européens en général, les Allemands en particulier, « portent un coup à la crédibilité de l’OTAN » en continuant de faire la sourde oreille aux injonctions de Washington. D’où la « gaffe calculée » – et parfaitement justifiée – de Donald Trump. D’ailleurs, même si son attitude à Bruxelles a été un peu trop bourrue dans la forme, il n’a pas été désavoué dans le fond par les véritables « poids lourds » américains (Henry Kissinger, George Schultz, Jim Baker, Condi Rice, etc…). Les Européens devraient même s’estimer heureux que Trump n’ait pas mis davantage les points sur les « i » en rappelant cette évidence : l’article 5 n’a jamais garanti une automaticité d’action – seulement une automaticité de consultation.

Côté français, vous disiez donc qu’Emmanuel Macron est lui aussi un néophyte en politique étrangère…

C’est même pire : c’est quelqu’un qui vient de l’Inspection des finances – autant dire la pire (dé)formation qui soit pour la diplomatie. A l’exception d’un Couve de Murville, ces gens-là n’ont jamais rien compris à la politique étrangère. Je pense sincèrement que Macron peut, avec le temps, acquérir l’étoffe d’un véritable chef d’Etat. Mais il va falloir qu’il désapprenne le mode de pensée technocratique des « gnomes de Bercy », et qu’il ait l’humilité d’apprendre le mode de pensée stratégique auprès des vrais « pros » (essentiellement Le Drian et Védrine). Ce qui est encourageant, c’est que Le Drian, tout en gardant un œil sur la Défense, a hérité des Affaires étrangères, de l’Europe, du Développement, du Commerce extérieur, du Tourisme, de la Francophonie, des Français de l’étranger, etc. Le Drian est quasiment un vice-président !

Macron arrive au pouvoir dans une conjoncture internationale très particulière. Durant le quart de siècle qui a suivi la fin de la guerre froide, la « diplomatie coopérative » a été la norme dans les relations entre les Etats, et la « diplomatie coercitive » a été l’exception. Or nous sommes entrés dans une ère où la diplomatie coercitive va devenir de plus en plus fréquente, et dans ce domaine, la diplomatie française a tout à réapprendre. Si je n’avais qu’un conseil à donner à l’intellectuel Macron, ce serait de délaisser l’herméneutique philosophique pour la sémiologie diplomatique – en clair, de troquer Temps et Récit de Paul Ricoeur pour Arms and Influence de Thomas Schelling. Pour déniaiser les Inspecteurs des finances, rien ne vaut ce Machiavel moderne qu’est Schelling – qui est aussi Prix Nobel d’économie…

Macron devra aussi apprendre qu’en politique étrangère, le plus difficile n’est pas de décider quelle position adopter sur tel ou tel dossier, mais de hiérarchiser ses priorités, et cela selon le seul critère qui vaille : l’intérêt national. Cet exercice est d’autant plus délicat que, sur nombre de dossiers, les capacités d’action de la France sont limitées sans l’appui de l’allié américain, et que les priorités (plus encore que les positions) de cet allié ne coïncident pas nécessairement avec celles de la France. Il faut toujours garder à l’esprit qu’il y a une asymétrie.

Asymétrie au niveau géographique, d’abord. L’Allemagne est certes dans le collimateur de Trump, mais « l’Europe » en tant que telle est le cadet de ses soucis. A l’origine, la priorité de Trump était de faire ce que l’on appelle un « Nixon in reverse », c’est-à-dire d’opérer un rapprochement avec la Russie afin de mieux endiguer la Chine. Or la russophobie ambiante à Washington est telle qu’un tel programme a été ajournée. La nouvelle priorité de Trump, semble-t-il, c’est désormais le monde musulman, et plus précisément la succession saoudienne. Et là, il faut être attentif au fait qu’une politique qui, du point de vue du court terme, apparaît comme « surréaliste », peut en fait constituer la politique la plus « réaliste » qui soit du point de vue du long terme.

Surréaliste, c’est le mot, même si Trump n’est pas le premier chef d’Etat à prétendre vouloir lutter contre l’islamisme tout en demeurant le meilleur ami de l’Arabie saoudite…

Justement, ce n’est pas si simple. Schématiquement et depuis la création de la Ligue Islamique Mondiale et de l’Organisation de la Conférence Islamique par Riyad dans les années 1960, l’Arabie saoudite a dépensé 90 milliards de dollars pour la propagation globale du salafisme, et s’est progressivement imposé comme une sorte de Califat du monde sunnite. Or depuis 2015, un « printemps saoudien » a de facto commencé avec la décision du vieux roi Salmane (82 ans) de rompre avec la tradition et de nommer son neveu (57 ans), prince héritier, et son propre fils (31 ans), héritier en second. Contrairement à Obama qui, dès 2009, s’était éloigné de l’Arabie saoudite pour se rapprocher de l’Iran, Trump veut se rapprocher de Riyad afin de s’assurer que la succession conduise bien à une relève générationnelle, ce qui du même coup permettrait au Califat saoudien de faire, à terme, son « Vatican II », si je puis dire.

En bref, dans la mesure où Trump «soutient» l’Etat qui a le plus contribué à la propagation du djihadisme dans le passé, c’est seulement au sens où la corde «soutient» le pendu. Quant à la diabolisation rhétorique de l’Iran, elle paraîtra évidemment « surréaliste » au moment même où les Iraniens plébiscitent le modéré Rohani. En revanche, cette diabolisation est tactiquement « réaliste » dans la mesure où elle permet aux chefs d’état arabe de « vendre » à leurs opinions publiques l’idée d’un rapprochement avec Israël (un rapprochement qui peut conduire, à terme, à une résolution de la question palestinienne). Bref, dans ce domaine plus que dans tout autre peut-être, la politique de Trump est une politique en Trump-l’oeil.

Il existe une asymétrie Etats-Unis / France au niveau « fonctionnel », ensuite. Macron n’a pas encore assimilé le fait que, lorsqu’on est le président d’une grande puissance comme la France, il y a lieu de faire une différence très nette entre high politics et low politics. La prolifération nucléaire relève de la première, le réchauffement climatique, que cela plaise ou non, relève de la seconde. L’Accord de Paris, qui n’inclut aucun mécanisme contraignant, mérite bien son sobriquet de « Pacte Briand-Kellog de l’environnement ». D’ailleurs, même si tous les signataires tenaient toutes leurs promesses, tout le monde sait bien que l’impact à long-terme de cet accord serait extrêmement modeste : une réduction de l’ordre de 0,2 degré à l’horizon 2100. D’ici là, l’arme nucléaire, aux mains de pays comme la Corée du Nord ou de l’Iran, aura eu le temps de faire beaucoup plus de dégâts environnementaux que le réchauffement climatique. Il faut donc garder le sens des proportions même s’il faut évidemment regretter que Trump ait choisi de « sortir » d’un accord qui allait dans le bon sens.

Est-il vrai selon vous que la poignée de main « virile » entre Trump et Macron a vexé le premier et précipité la sortie de l’accord ?

Disons que pour des raisons de politique intérieure, Macron a cru bon d’en rajouter une louche. Il est actuellement en campagne électorale. Or il n’a lui-même été élu que par 44% des inscrits, et 43% de ses électeurs ont d’ailleurs voté contre Marine Le Pen plutôt que pour lui. Il est donc à la recherche d’une majorité, d’où le parti-pris d’un certain histrionisme sur la scène internationale, avec des boursouflures du genre « la vocation de la France est de mener ces combats qui impliquent l’humanité toute entière ». Appelons cela la posture Aldo Macrone : « plus belle-âme que moi, tu meurs ! ». Compte tenu de la proverbiale vanité des Français, une telle posture sera évidemment payante électoralement. Pour autant, il ne faut pas oublier qu’il y a aura sans doute un prix diplomatique à payer.

En diplomatie, en effet, tout est affaire de calibrage. Autant la fameuse poignée de main était en elle-même acceptable, autant Macron a eu tort de se livrer à une exégèse de sa gestuelle dans les colonnes du Journal du Dimanche (« Trump, Poutine et Erdogan sont dans une logique de rapports de force… il faut montrer qu’on ne fera pas de petites concessions, etc… »). Un président ne devrait pas dire ça. D’abord, parce que lorsque l’on commente ses propres actions, on ressemble à « Flamby. » Ensuite parce que comme comme vous le dites et comme l’a révélé le Washington Post, cette interview au JDD a fortement irrité Trump, et n’a pas peu contribué à sa décision de sortir de l’accord de Paris. Macron a cru bon de réagir à cette sortie en « remettant le couvert » – cette fois, en invitant les scientifiques américains à venir se réfugier en France !!

Il serait bon que le Président français comprenne rapidement 1) que la politique étrangère en général (et pas seulement celle de Trump, Poutine, Erdogan) est un rapport de forces avant d’être un débat d’idées ; 2) que l’Amérique et la France ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie ; et 3) que la France n’a rien à gagner à se lancer dans une surenchère verbale. Pour dire les choses simplement : une croisade anti-Trump sur une question de low politics risque fort de mettre en péril la coopération franco-américaine dans le domaine de la high politics. La confusion entre « faire le président » et « faire le mariole » pourrait coûter d’autant plus cher que Trump est du genre rancunier. En bref, on ne voit pas très bien ce que la France aurait gagné si demain Washington décidait de cesser toute assistance militaire aux opérations militaires françaises en Afrique.

Votre jugement sur l’Union européenne est en général assez dur. Faites-vous partie de ceux qui pensent que l’UE est devenue un instrument au service de Berlin ? L’arrivée au pouvoir de Macron en France vous semble-t-il de nature à changer la donne et à relancer le « couple franco-allemand » ?

Un jugement assez dur ? En 1991, à la veille de Maastricht, le ministre belge des affaires étrangères avait défini l’UE comme « un géant économique, un nain politique, une larve militaire ». Un quart de siècle plus tard, force est de constater que rien n’a changé. L’Europe est toujours « l’idiot du village global » (Védrine) ; la seule nouveauté, c’est qu’entretemps, la France elle-même est devenue « l’idiot du village européen. » Dès 2005, l’opinion française avait compris que « les Français sont les cocus de l’intégration européenne » (Marcel Gauchet). Depuis plus de dix ans, en revanche, les élites françaises sont toujours dans le déni, ou continuent de croire qu’elles pourront masquer (ou compenser) un alignement toujours croissant de la France sur l’Allemagne au niveau intra-européen par un activisme brouillon au niveau extra-européen, que ce soit en Libye (Sarkozy) ou en Syrie (Hollande).

Il n’y a qu’en France, où les médias – qui dépendent, pour une bonne part, des annonceurs publicitaires allemands pour leur survie financière – pratiquent l’auto-censure et/ou nient l’évidence : l’UE est bel et bien un instrument au service de Berlin. Voilà des années que le FMI, le Treasury américain et les médias étrangers ne cessent de répéter qu’avec un excédent commercial de plus de 6 pour cent de son PIB, l’Allemagne est en violation des traités européens. Dans une récente interview avec Spiegel, Wolfgang Schäuble lui-même reconnaissait que, sans l’existence de l’euro, l’excédent allemand serait la moitié de ce qu’il est aujourd’hui.

Que peut faire la France ? Sortir des traités européens ? Quitter l’euro ?

La France ne retrouvera sa crédibilité diplomatique que le jour où elle n’aura plus peur de faire du brinkmanship avec l’Allemagne. Au début de l’année, le gouverneur de la Banque de France a voulu faire peur aux Français en déclarant qu’une sortie de l’euro coûterait 30 milliards par an à la France. C’était là une façon technocratique, et non stratégique, de voir les choses. Une sortie de la France de l’euro signifierait, concrètement, la fin de l’euro. Or d’un point de vue stratégique, ce qui compte en dernière instance, c’est que l’Allemagne aurait beaucoup plus à perdre (130 milliards) que la France elle-même (30 milliards) d’une fin de l’euro. Et c’est précisément cette asymétrie qui donne à la France une certaine marge de manœuvre dans un game of chicken avec l’Allemagne. C’est seulement en menaçant l’Allemagne d’une « sortie » (et donc d’une explosion) de l’euro que Paris (soutenue en sous-main par Washington) pourrait rééquilibrer la relation franco-allemande. Mais pour mettre en œuvre une telle « politique du bord du gouffre », encore faut-il avoir quelque chose dans le pantalon !

Depuis 1945, l’Allemagne a un énorme avantage sur la France : elle n’est pas membre permanent du Conseil de Sécurité. A l’inverse des Français, les Allemands n’ont donc pas été tenté de se disperser dans la « gouvernance globale » et la « gestion des crises », et ont eu tout loisir de son concentrer sur leur « intérêt national » au sens le plus traditionnel du terme.

Durant les quatre années où il fût ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius a paru s’occuper de tout (de la COP 21 à la crise syrienne), sauf de l’intérêt national français. Fabius n’a montré aucun intérêt pour l’Europe, pour l’Afrique, ou encore pour la vocation maritime de « l’Archipel France. » Et à aucun moment, il ne s’est posé la question : quel est, au juste, l’intérêt national français en Syrie ? Sans être inexistant, cet intérêt est-il si vital qu’il faille adopter une attitude aussi rigide sur une question cruciale (le départ d’Assad) ? Et surtout, est-il si vital qu’il faille tenter de forcer la main des Américains ? Le capital d’influence de Paris sur Washington n’est pas illimité : quitte à forcer la main des Américains, autant le faire pour des questions qui relèvent de l’intérêt national français (par exemple, en demandant une plus grande assistance militaire au Sahel). Je vois qu’au sein des deux principaux think-tanks français, l’IFRI et l’IRIS, le concept d’« intérêt national », qui avait disparu du discours français depuis un quart de siècle, fait aujourd’hui un timide retour. Il était temps.

Vous écrivez que pour l’Allemagne, le partenaire d’avenir est la Pologne parce que les deux pays partagent le même désintérêt pour le Sud (Afrique) et le même intérêt pour le Partenariat oriental (Biélorussie, Ukraine, Moldavie). Dans ce cadre, la France n’a-t-elle pas intérêt, pour éviter un tête à tête inégal avec Berlin, à soigner avant tout sa relation avec les pays d’Afrique francophone au Sud, et avec la Russie à l’Est ?

Pour ce qui est de l’Afrique, pas de souci. On peut compter sur Le Drian pour rappeler à Macron l’importance stratégique de ce continent pour l’avenir de la France. Pour ce qui est de la Russie, le problème est plus complexe. Il y a un paradoxe historique : de Louis XIV à Napoléon III inclus, la France a totalement raté ses rendez-vous avec la Russie alors même que les Russes étaient demandeurs, et qu’une alliance avec la Russie aurait pu constituer un véritable multiplicateur de puissance pour la France. A l’inverse, depuis « l’étrange défaite de 1940 » , les Français, à intervalles réguliers, se prennent à rêver d’une « bonne et belle alliance » avec la Russie alors que pour cette dernière, la France ne présente plus désormais qu’un faible intérêt, que ce soit sur le plan économique ou militaire.

En 1944, Staline refusa sans ménagement de soutenir les projets de De Gaulle sur l’Allemagne. En 1966, Brejnev ne daigna même pas se rendre à Paris à l’invitation du même De Gaulle, et se contenta d’envoyer Kossyguine. En 1991, Mitterrand se fit plus russe que les Russes et milita en faveur d’une Confédération européenne incluant la Russie et excluant l’Amérique. Cette idée saugrenue ne mena qu’à une marginalisation de la France, et c’est un partnership in leadership germano-américain qui pilota l’élargissement de l’UE et de l’OTAN. Aujourd’hui plus que jamais, pour Moscou, les rapports avec Washington, Pékin et Berlin restent autrement plus importants que les rapports avec Paris. Pour la Russie, la France ne sera jamais qu’un partenaire tactique, et non stratégique. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille traiter cavalièrement la Russie !

Macron ne l’a pas traitée cavalièrement. Il a reçu Poutine en grandes pompes à Versailles….

C’est une erreur d’interprétation ! L’organisation de la récente visite de Poutine à Paris trahit, au mieux, une certaine improvisation et, au pire, un amateurisme consternant. Les rencontres entre chefs d’état doivent être « pensées » longtemps à l’avance et chorégraphiées au millimètre près. Il y a toute une sémiotique à prendre en compte et, dans le cas de la Russie, une certaine symétrie à respecter. Très schématiquement : dès lors que Poutine venait à l’occasion de la commémoration d’un voyage de Pierre le Grand en France (signal : « la Russie reconnait la grandeur de la civilisation française »), Macron se devait d’aller visiter le nouveau centre culturel russe avec Poutine (signal : « la France reconnait la grandeur de la civilisation russe »). Concrètement, l’impression d’ensemble qui ressort de cette visite est que les communicants de l’Elysée ont instrumentalisé Versailles, Poutine et trois siècles de relations franco-russes à des fins purement électoralistes. J’ignore évidemment la teneur des discussions privées entre les deux hommes : mais ce qu’il était impossible d’ignorer durant la conférence de presse, c’était le body language de Poutine – celui d’un homme qui a le sentiment d’avoir été pris en embuscade. L’Elysée peut s’attendre à des représailles…

Je ne serais pas surpris si, par exemple, Moscou faisait comprendre à Paris que, pour la Russie, la France n’est en aucun cas une indispensable nation. Sur la Syrie, Poutine dispose déjà du cadre multilatéral d’Astana, d’une part, et de sa relation bilatérale avec Washington d’autre part – ce qui est largement suffisant. Même chose en ce qui concerne l’Ukraine : il n’a sûrement pas du échapper aux diplomates français en poste à Washington que le jour même où le président Trump rencontrait le ministre russe Lavrov, le vice-président Pence, lui, rencontrait le ministre ukrainien Klimkine (le tout, sous la houlette de Henry Kissinger). Or, pour Poutine, ce White House Format, s’il venait à être institutionnalisé, serait autrement plus intéressant que le Normandy Format (Allemagne, Russie, France, Ukraine) que tente de réactiver Macron.

Contrairement à ce que s’imaginent certains paléo-gaullistes aujourd’hui encore, l’Amérique et la Russie n’ont aucunement besoin de la France (ou de quelque pays que ce soit) comme « médiateur ». En revanche, Trump lui-même aurait bien besoin d’un soutien français dans sa guerre avec ce que l’on appelle les Beltway Bandits (le Beltway est le nom du boulevard périphérique de Washington). Pour des raisons économiques autant qu’idéologiques, les Beltway Bandits, depuis la crise de Crimée, ne cessent de pousser à la confrontation avec la Russie, et disposent d’une formidable machine de propagande. La France devra se montrer particulièrement vigilante à l’égard de toute tentative d’ « enfumage » émanant de Washington. En particulier, si d’aventure un commandant en chef (par définition américain) de l’OTAN venait à sortir du rôle strictement militaire qui est le sien et à faire des déclarations politiques, l’Elysée ne devrait pas hésiter à remonter publiquement les bretelles de ce Général Folamour – quitte à causer des vapeurs aux Norpois de service.

Que ce soit à l’égard de Berlin ou de Washington, un peu de brinkmanship ne peut pas faire de mal à la diplomatie française. Le brinkmanship, c’est d’ailleurs ce qui fait tout le sel de la diplomatie – à condition d’être parfaitement calibré et ciblé…

Crédit photo : ©US Embassy France. La photo est dans le domaine public.

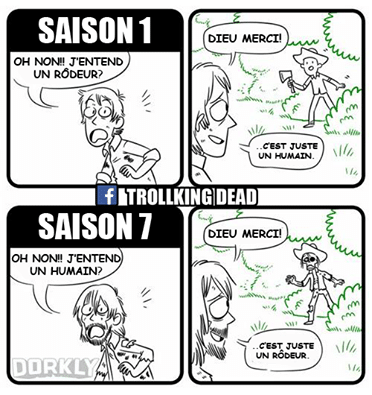

Dans la septième saison de The Walking Dead, la série semble devenir nietzschéenne. Après avoir fait preuve de compassion (saisons 1-3), Rick à Alexandria est tenté par Hobbes, il tente de convaincre les habitants que la violence et la force doivent être la règle vis-à-vis des autres communautés car seule la survie compte peu importe le coût, et souhaite lui aussi faire régner l’ordre par la peur (saison 5), mais il est vite rattrapé par sa nature qui est bonne. La communauté redevient kantienne en interne mais reste hobbesienne vers l’extérieur. Elle va toutefois le payer cher.

Dans la septième saison de The Walking Dead, la série semble devenir nietzschéenne. Après avoir fait preuve de compassion (saisons 1-3), Rick à Alexandria est tenté par Hobbes, il tente de convaincre les habitants que la violence et la force doivent être la règle vis-à-vis des autres communautés car seule la survie compte peu importe le coût, et souhaite lui aussi faire régner l’ordre par la peur (saison 5), mais il est vite rattrapé par sa nature qui est bonne. La communauté redevient kantienne en interne mais reste hobbesienne vers l’extérieur. Elle va toutefois le payer cher. En relations internationales on peut grossièrement distinguer deux théories principales :

En relations internationales on peut grossièrement distinguer deux théories principales :