Les rodomontades de Donald Trump vis-à-vis de l’Amérique latine font écho à ses folles promesses de campagne. Sa surenchère protectionniste, visant à « rendre sa grandeur » à l’Amérique, pourrait avoir des effets contradictoires. Et notamment compromettre l’accès des États-Unis aux précieuses matière premières du sous-continent, également convoitées par la Chine. Pour surmonter cet obstacle, les États-Unis pourraient doubler leur protectionnisme d’une intensification de l’ingérence politique dans le sous-continent. Analyse du « protectionnisme interventionniste » hybride que la nouvelle administration s’apprête à déployer. Par Bernard Duterme, directeur du Centre tricontinental – CETRI.

Les propos tenus par Donald Trump à l’occasion de sa nouvelle investiture à la tête des États-Unis et la cascade de décrets présidentiels signés dans la foulée auront été à la hauteur des outrances de sa campagne électorale. L’Amérique latine ne fait pas exception, entre menaces commerciales, coercition politique brandie à tout va et coups de menton sur la question migratoire, de la criminalité et du narcotrafic – l’élu républicain amalgamant régulièrement ces trois phénomènes.

Avec tout ce que ses outrances peuvent avoir d’imprédictibles ou de circonstancielles, une constante, une priorié-phare : la défense de la sécurité nationale, de l’exceptionnalisme états-unien, de la suprématie de la 1ère puissance mondiale. Et un agenda – possiblement contradictoire – pour atteindre le Graal, c’est-à-dire pour « rendre sa grandeur à l’Amérique » : d’un côté, des mesures protectionnistes, isolationnistes, nationalistes en rafale ; de l’autre, des visées expansionnistes, hégémoniques, impérialistes. Un « protectionnisme expansionniste » guidé par un horizon plus affairiste qu’idéologique. Álvaro García Linera, intellectuel bolivien et ancien vice-président d’Evo Morales, parle, lui, de « néolibéralisme souverainiste » pour nommer cette « voie hybride testée ailleurs dans le monde, que l’on pense à Meloni en Italie, à Orban en Hongrie ou à Bolsonaro au Brésil précédemment »1.

Le Mexique représente 20 % du déficit commercial des États-Unis, se classant deuxième derrière la Chine et ses 35 %

Soit. Qu’en sera-t-il vis-à-vis de l’Amérique latine ? Les deux principales préoccupations de Trump tiennent en quelques mots : d’une part, y vendre plus et y acheter moins, d’autre part, y gagner le bras de fer hégémonique engagé avec la Chine. La première, strictement mercantiliste, il la rabâche depuis toujours, avec la hausse des droits de douane comme arme de dissuasion favorite, en dépit de ses limites évidentes et de ses effets contraires selon les situations. La semaine même de son investiture, sans doute conseillé par plus outillé que lui en matière économique2, il l’a d’ailleurs déjà infléchie… pour mieux y revenir trois jours plus tard, en menaçant la Colombie d’une taxe de 25% puis de 50% sur ses exportations si son président, Gustavo Petro, ne revenait pas sur sa décision de refouler les avions militaires remplis d’immigrés expulsés des États-Unis.

Contradictions d’une surenchère protectionniste

De la cinquantaine de pays avec lesquels Washington accuse une balance commerciale déficitaire, seuls cinq sont latino-américains : Mexique, Nicaragua, Costa-Rica, Venezuela, Guyana… De ceux-ci, seul le Mexique pèse réellement. D’un poids très significatif à vrai dire. À lui seul, il représente quelque 20% du déficit total des États-Unis, se classant ainsi deuxième derrière la Chine et ses 35%. Il constitue dès lors la première cible « mercantiliste » de Trump au sein du continent américain, avec le Canada (9% du déficit commercial états-unien), l’un et l’autre pourtant membres de l’« Accord Canada–États-Unis–Mexique », ex « Accord de libre-échange nord-américain » déjà renégocié au cours du premier mandat de Trump. L’annonce a donc été prononcée et réitérée à l’envi par le leader populiste : une hausse des droits de douane de 25% va venir grever, à partir du 1er février, les importations mexicaines et canadiennes.

On comprend mal cependant comment la mise à exécution de cette menace profiterait aux États-Unis. Outre la forte récession qu’elle provoquerait au Mexique, leur principal partenaire commercial, et l’inflation qu’elle induirait pour les consommateurs états-uniens, elle viendrait également torpiller de plein fouet le nearshoring, cette stratégie qui consiste à relocaliser la production – notamment asiatique – à proximité des frontières. Stratégie dont profite résolument l’économie mexicaine et à laquelle s’adonne pour partie les investisseurs nord-américains qui y bénéficient d’une main-d’œuvre bien meilleur marché qu’au nord du Rio Grande.

Quant au reste de l’Amérique latine, jouer avec les tarifs douaniers sur leurs exportations pour les ramener dans le droit chemin sécuritaire ou pour les inciter à acheter plus aux États-Unis pourrait, là aussi, se révéler contre-productif. Tant l’Europe (premier investisseur en Amérique latine en 2022) que la Chine sont gourmandes de ces matières premières minières et agricoles produites dans le sous-continent, dont l’entrée en Amérique du Nord deviendrait trop onéreuse3. La rivalité avec la Chine constitue précisément la deuxième grande préoccupation évoquée ci-dessus et ressassée par le nouveau président à l’endroit de l’Amérique latine. Elle s’impose à lui comme à ses prédécesseurs depuis le début de ce siècle.

Réalité de moins en moins contournable, la Chine est désormais le premier partenaire commercial de la plupart des pays de l’Amérique latine, de droite comme de gauche. Le volume des échanges sino-latino-américains, en valeur monétaire absolue, a été multiplié par vingt-cinq en vingt ans et pourrait l’être jusqu’à quarante entre 2000 et 2035 selon diverses projections4. Le résultat d’un quart de siècle de flux de capitaux, d’investissements et de crédits orchestrés par la Chine en Amérique latine, ainsi que de constructions d’infrastructures portuaires, routières, énergétiques, ferroviaires, etc., sans conditionnalités manifestes. Vingt-deux des vingt-six États latino-américains sont aujourd’hui engagés dans l’initiative stratégique chinoise des « Nouvelles routes de la soie ». Trump aura donc fort à faire pour inverser la tendance, redonner la primauté des échanges aux États-Unis et y réactualiser la « doctrine Monroe » qui considère, depuis le début du 19e siècle, toute intervention européenne – et aujourd’hui asiatique – dans les affaires des Amériques comme une menace pour la sécurité, la paix et… l’hégémonie états-unienne.

À cet égard, il n’est pas certain que menacer grossièrement le Panama de reprendre, au besoin par la force militaire, le contrôle sur son canal interocéanique (dont les ports de Balboa et de Cristóbal ont été concédés à la gestion d’une entreprise hongkongaise) soit la meilleure façon d’y parvenir. Ce le sera encore moins en appliquant un tarif douanier de 60% à toute marchandise ayant transité par l’un des quelque vingt ports sous contrôle chinois dans le sous-continent, comme le propose le nouvel émissaire de l’administration Trump pour l’Amérique latine, Mauricio Claver-Carone. Car l’enjeu pour les grandes puissances est bien de capter une part maximale des matières premières extraites des sols et sous-sols de la région – que l’on n’a jamais autant creusés que depuis le début de ce siècle. Et qui devraient l’être plus encore dans les prochaines années, au vu des besoins occidentaux et chinois en ressources clés pour la numérisation, la décarbonation et l’électrification de leurs économies5.

Enjeux sécuritaires

À côté de cette rhétorique de guerre commerciale, les vociférations du nouveau président à l’égard de l’Amérique latine portent sur la question migratoire. Ici aussi, le Mexique occupe la toute première ligne, suivie de l’Amérique centrale, historique patio trasero (arrière-cour) des États-Unis, les Caraïbes et l’Amérique du Sud. La posture est maximaliste, à deux égards : expulsion systématique et refoulement systématique. Expulsion de toute personne immigrée considérée comme illégale (au nombre de 11 millions d’après les estimations les plus sobres, dont environ la moitié de Mexicains) et refoulement de toute tentative d’entrée illégale sur le territoire. Ajoutons-y la fermeture annoncée de toute possibilité (ou presque) de postuler pour une entrée légale à la frontière Sud.

À partir de là, la question devient vite technique et à géométrie variable, tant les statuts des personnes concernées varient selon la nature des documents (d’entrée, de résidence, de travail…) obtenus ou pas, la diversité des mécanismes d’obtention échus ou pas, le sort qui va être réservé au « droit du sol » constitutionnel, au déjà ancien « Temporary Protected Status », aux plus récents « Humanitarian Parole Program » et « CBP One App », etc. C’est entendu, Trump prétend faire table rase de toute inflexion réglementaire à la ligne dure. Comme lors de son premier mandat… dont les résultats en la matière pourtant sont restés largement en-deçà de ses menaces – rappelons que l’on compte bien moins d’expulsions sous son mandat que sous celui de Barack Obama ou de Joe Biden, plus plus d’entrées illégales que sous Barack Obama, nettement moins de kilomètres de mur frontalier construits que sous ses prédécesseurs et son successeur…

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a rappelé que si les morts causés par le fléau du narcotrafic sont mexicains, les armes et les consommateurs sont états-uniens

Il avait alors usé du chantage économique pour contraindre le Mexique – puis les petits pays du Triangle Nord de l’Amérique centrale ensuite, avec moins de réussite – à sous-traiter l’endiguement des flux migratoires, externalisant ainsi les frontières états-uniennes le plus au Sud possible. En pays vassalisé6. Au-delà du coût humain désastreux de ces expulsions et refoulements manu militari auxquels le nouveau président se consacre tambour battant depuis ce 20 janvier, l’impact sur les remesas – envois de fonds des émigrés aux familles restées à domicile – ne va pas tarder à se faire entendre dans toute la région. Au Nicaragua par exemple, ces remesas ont atteint dernièrement l’équivalent d’un tiers du PIB, soit 1,4 fois le budget national, et financent près de la moitié de la consommation des ménages…

En interne, aux États-Unis, quelles vont être les réactions, les marges de manœuvre des contre-pouvoirs potentiels ? Ils sont déjà à l’œuvre : pléthore de juges pour défendre la Constitution, de gouverneurs ou chambres de commerce pour défendre la main-d’œuvre immigrée – vitale dans l’agriculture, la restauration, la construction, le soin, etc -, d’organisations sociales pour défendre les droits humains. À l’inverse, pour bien asseoir sa thèse qui fait de l’« invasion » migratoire – autant de « criminels », de « violeurs », de « vermine »… – la menace principale à la « sécurité nationale », Trump y a associé très vite, par décret présidentiel le jour même de son investiture, la désignation des cartels de la drogue comme « organisations terroristes étrangères ».

Désignation à laquelle pourtant le Mexique, « le pays dont les États-Unis ont le plus besoin »7, s’oppose de longue date, pour préserver sa souveraineté. Sa nouvelle présidente, Claudia Sheinbaum, a d’ailleurs déjà rappelé au nouveau locataire de la Maison Blanche que, dans ce fléau du narcotrafic contre lequel elle lutte, si les morts sont mexicains, les armes et les consommateurs sont états-uniens.8

Désunion du sous-continent face à l’interventionnisme

Reste bien sûr l’interventionnisme de Washington dans sa dimension plus politique. À écouter le président lui-même, ses priorités étant de restaurer la domination commerciale des États-Unis et de renvoyer les immigrés clandestins chez eux, il n’y a pas de nations amies ou ennemies. Il le répète à qui veut l’entendre : pas de traitement de faveur. Pour autant, les « faucons » dont il s’est entouré, notamment Marco Rubio – Affaires étrangères – et Mauricio Claver-Carone – relations avec l’Amérique latine –, indiquent que la coloration politique des gouvernements ne sera pas indifférence à la nouvelle administration9. On peut s’attendre à des alliances solides et des condamnations multiples.

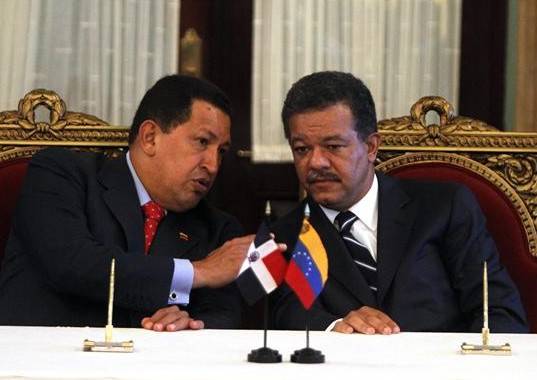

Alliances sans doute avec ces leaders de la droite radicale – libertarienne, illibérale ou répressive selon les variantes – qui ont émergé ces dernières années, qu’ils occupent le pouvoir (Javier Milei en Argentine, Nayib Bukele au Salvador, Daniel Noboa en Équateur…), qu’ils y aient goûté (comme Jair Bolsonaro), ou qu’ils l’espèrent à moyen terme (Claudio Kast au Chili). Condamnations, d’un autre côté, du gouvernement cubain et du Venezuela, déjà mis sous « pression maximale » par la première administration Trump – en vain. On peut également prévoir des sanctions renforcées à l’encontre du Nicaragua dirigé par Daniel Ortega – dont les États-Unis sont toujours le premier client, et de très loin. L’issue politique de ces ingérences bilatérales de l’Oncle Sam sont incertaines : quand certains craignent une reconfiguration ultraconservatrice du champ politique latino-américain, d’autres prédisent un regain des mobilisations anti-impérialistes10.

Une chose est sûre : les progressistes au pouvoir en Amérique latine ne possèdent plus la cohésion qui avait permis à leurs prédécesseurs en 2005 de rejeter le projet nord-américain de zone de libre-échange (ALCA) sur l’ensemble du continent. Et leurs initiatives d’intégration régionale non subordonnée à l’hégémonie nord-américaine – dont l’UNASUR en 2008 et la CELAC en 2010 – ne pèsent plus aujourd’hui, en raison des alternances politiques, des frictions intrarégionales et, précisément, des dépendances concurrentielles à l’égard des puissances chinoise, européenne et… états-unienne. Dépendances qui empêchent les gouvernements latino-américains de mener, comme le rêvait encore le président brésilien Lula en 2023, une action collective non alignée en faveur d’une transition économique vers des modèles diversifiés et à plus haute valeur ajoutée. Pour sûr, Xi Jinping et Donald Trump en sont fort aise.

Notes :

1. Vincent Ortiz et Vincent Arpoulet, « L’Amérique latine face au “néolibéralisme souverainiste” de Trump – Entretien avec Álvaro García Linera », Le Vent Se Lève, LVSL, 21 janvier 2025.

2. « ‘Mettre les tarifs douaniers à 20% est une très mauvaise idée, qui pénalisera les Etats-Unis’ : la réponse des deux économistes auxquels la Maison Blanche s’est référée », Le Monde, 23 janvier 2025.

3. Ander Sierra, « Las amenazas de Trump en América Latina son una oportunidad para China », Other News, 16 janvier 2025.

4. Ibidem.

5. Lire CETRI, Amérique latine : les nouveaux conflits, Paris, Syllepse, 2024 et CETRI, Business vert en pays pauvres, Paris, Syllepse, 2025.

6. Lire CETRI, Fuir l’Amérique centrale, Paris, Syllepse, 2022.

7. Luis Gómez Romero, « La guerra de Trump contra los migrantes podría convertir en enemigo al país que más necesita: México », The Conversation, 23 janvier 2025.

8. Ibidem.

9. Christophe Ventura, « Donald Trump et l’Amérique latine : une diplomatie du rapport de force », Note d’actualité IRIS/AFD, janvier 2025.

10. Observatorio en Comunicación y Democracia, « Si EEUU estornuda, a Latinoamérica le da bronquitis », Other News, 27 janvier 2025.