En exil en Belgique depuis deux ans, persécuté par son successeur qui l’a trahi et qui a récemment livré Julian Assange, Rafael Correa reste déterminé. Nous l’avons rencontré alors que son mouvement venait d’obtenir des victoires significatives au niveau local contre le pouvoir de Lenin Moreno. Au cours de cet entretien, nous avons pu aborder l’expérience de son passage au pouvoir et du processus de Révolution citoyenne, aujourd’hui en danger, mais aussi les barrières qu’il a trouvées sur sa route et la facilité avec laquelle tout ce qu’il avait construit a été démantelé. Presse aux mains de l’oligarchie, élites corrompues, judiciarisation de la politique en Amérique latine, Rafael Correa s’est livré sans détour. Entretien réalisé par Vincent Ortiz. Retranscrit par Aluna Serrano et traduit par Marie Miqueu-Barneche, Guillaume Etchenique et Maxime Penazzo.

LVSL – On assiste depuis quelques années à un retour en force du néolibéralisme en Amérique latine. En Équateur, ce basculement ne s’est pas opéré par l’arrivée de l’opposition au pouvoir (comme c’est le cas en Argentine ou au Brésil) mais par la subversion interne d’Alianza País, le parti qui vous avait porté à la présidence de la République en 2006 et qui a reconduit Lenín Moreno, que l’on désignait comme votre successeur. Comment cela a-t-il été possible ?

Rafael Correa – Tout d’abord, revenons sur le contexte. Nous sommes effectivement revenus en arrière par rapport à la fin des années 2000, où huit des dix pays d’Amérique du Sud étaient dirigés par des gouvernements de gauche. Cependant, le tableau n’est pas aussi sombre que dans les années 90, où le second tour des élections opposait systématiquement la droite et l’extrême-droite, où la gauche n’existait pas. Aujourd’hui, la gauche existe, et elle ne stagne pas à 3 %. Au Brésil, elle est arrivée en seconde position aux dernières élections, ainsi qu’en Argentine. En Équateur, nous avons gagné, mais nous avons été trahis. Cette année, la gauche peut remporter les élections en Argentine et en Bolivie.

Il n’y a donc pas, comme dans les années 90, une domination généralisée de la droite. En revanche, elle est prête à tout pour anéantir les dirigeants de gauche partout où elle en a la possibilité, comme à l’époque des dictatures. Regardez le cas de Lula, de Cristina Fernandez de Kirchner, le cas de mon vice-président [ndlr l’ex vice-président équatorien Jorge Glas est aujourd’hui en prison, accusé de « corruption » par les autorités judiciaires équatoriennes], et mon propre cas. Ils essaient d’anéantir la gauche, mais celle-ci est encore profondément ancrée dans les sociétés ; il y a une véritable force qui s’est exprimée il y a quelques semaines pendant les élections locales en Équateur, pour ne donner qu’un exemple.

Que s’est-il passé en Équateur ? Nous avons été trahis. Le gouvernement a remis l’Équateur entre les mains des mêmes groupes qui dominaient le pays avant la Révolution citoyenne. Sa popularité est très faible, et il compte sur l’appui du pouvoir médiatique, contrôlé par les multinationales. Le gouvernement actuel sombre dans la dictature : il fait absolument ce qu’il veut, ne respecte pas l’ordre constitutionnel, ni les normes démocratiques, ni les droits humains, persécute ses adversaires politiques – mais comme cette persécution est dirigée contre nous, on ne dit absolument rien dans le reste du monde ; même en Équateur, les médias sont silencieux sur ces violations.

Le mal qui a été fait est immense, mais nous finirons par gagner.

LVSL – Pendant longtemps, le Conseil national électoral équatorien avait invalidé la création d’un Mouvement pour la Révolution Citoyenne qui représenterait vos partisans sous des prétextes divers. Le 24 mars dernier ont eu lieu les élections au cours desquelles vous avez finalement pu être représenté. Est-ce que vous diriez qu’on assiste à une normalisation de la vie politique en Équateur ?

RC – On a voulu empêcher notre participation par tous les moyens. On nous a volé Alianza País, le plus grand mouvement politique de l’histoire d’Équateur. Nous avons essayé de créer un nouveau mouvement, sous le nom de Mouvement pour la Révolution citoyenne, puis mouvement alfariste [ndlr, d’après Eloy Alfaro, personnalité marquante de l’histoire d’Équateur], puis Maná [ndlr, d’après une ville équatorienne] ; le Conseil national électoral nous a interdit la création de ces trois mouvements. Au moment où ils croyaient nous avoir éliminés, et que nous n’allions pas pouvoir participer aux élections locales du 24 mars, nous avons conclu un accord avec Lista cinco, un parti totalement marginal, mais qui nous a permis de participer aux élections. Malgré le grand nombre de candidatures que nous avons improvisées, malgré le fait que je n’ai pas pu faire campagne en Équateur, étant exilé en Belgique, nous avons gagné dans deux des trois provinces les plus peuplées du pays, et dans la plus peuplée nous sommes arrivés deuxième : cela démontre que nous demeurons la première force nationale.

LVSL – Quel bilan faites-vous de ces élections ? Vos candidats ont gagné dans deux provinces importantes, mais dans une grande partie du territoire vous n’avez pas pu vous présenter. Quel est l’état du rapport de force maintenant avec Alianza País ?

RC – Dans ce contexte, la victoire a consisté dans le simple fait de pouvoir participer ! (rires) Il y a trois mois, nous n’avions tout simplement pas de parti politique. Et les conditions étaient telles que lorsque lorsque les élections ont eu lieu, 30% de la population ignorait que Lista cinco représentait la Révolution citoyenne ! Si ces 30% avaient été informés, nous aurions gagné, par exemple, la municipalité de Quito. Nous avons participé à ces élections dans des conditions extrêmement défavorables, contre tout et contre tous – nous avons seulement pu compter sur le soutien de notre peuple.

Nous avons pu inscrire des candidats à la préfecture dans seulement douze des vingt-trois provinces, des candidats aux municipales dans seulement quarante-neuf des deux cent vingt mairies, et malgré cela, j’insiste, nous avons gagné deux des trois plus grandes provinces, nous avons plus de soixante-six représentants. Bien sûr, nous n’avons pas pu nous inscrire dans tout le pays, mais en nous inscrivant dans moins de la moitié du pays, nous avons obtenu plus de 12% du soutien du peuple. Une simple règle de trois nous indique que si nous avions pu participer dans toutes les provinces, dans tous les cantons, nous aurions au moins 25%. Sans que je sois présent en Équateur, sans qu’une partie importante des gens connaisse notre parti, avec un parti-écran…

LVSL – Nous avons évoqué tout à l’heure le basculement politique qui a eu lieu ces dernières années en Amérique latine, avec l’arrivée au pouvoir de forces néolibérales au détriment des gouvernements nationaux-populaires. Comment analysez-vous ce basculement ?

RC – En Amérique Latine, nous avons eu l’opportunité de créer les conditions internes et externes d’un développement souverain, digne, qui aille de pair avec la justice sociale. Ces conditions étaient réunies, par exemple, au sortir de la Seconde guerre mondiale. Quand les élites ont réalisé qu’elles perdaient le contrôle, elles ont opté pour la mise en place de dictatures militaires, dans les années 60 et 70. Aujourd’hui, elles sont de nouveau prêtes à tout pour anéantir tout mouvement progressiste, souverain, nationaliste, promouvant la justice sociale, qui contesterait leur pouvoir. C’est ce qui vient de se produire en Équateur.

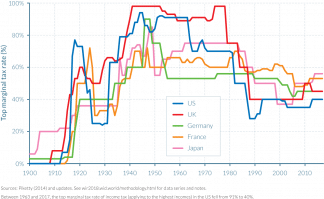

Après avoir exercé une domination absolue dans les années 90, elles ont subi défaite après défaite, jusqu’à ce qu’elles en viennent à se dire : « plus jamais ça ! ». Considérant que les États-Unis les avaient négligées, les élites se sont finalement concertées afin de tout mettre en œuvre pour reprendre le pouvoir. Elles sont désormais disposées à anéantir les dirigeants de gauche, comme durant les années 70, à l’époque de l’opération Condor [ndlr, opération conjointe de dictatures militaires et de mouvements paramilitaires en Amérique latine, coordonnée par la CIA et le département d’État américain, visant à anéantir l’influence des communistes en Amérique latine ; elle s’est soldée par des dizaines de milliers d’assassinats et de cas de tortures en quelques années]. Nous assistons en ce moment à un Plan Condor 2.0, sans appui militaire, sans assassinats politiques : les élites se contentent d’assassiner des réputations, par le lynchage médiatique et les accusations judiciaires.

Regardez ce qui est arrivé à Lula, à Cristina Kirchner, à mon vice-président : il s’est écoulé près d’un an et demi depuis qu’on les a mis en accusation judiciaire pour « corruption », sans que l’on ne parvienne à trouver un seul élément concluant.

Cependant, nous ne sommes pas non plus dans les mêmes conditions que dans les années 90. Nous ne sommes plus la « gauche des 3 % » ; j’ai moi-même une base électorale d’environ 40 % en Équateur. Le Parti des travailleurs a fini second aux élections présidentielles brésiliennes, les héritiers du kirchnerisme ont terminé seconds aux élections présidentielles d’Argentine, et remporteront probablement les prochaines élections.

Les élites sont prêtes à tout pour réduire ces alternatives à néant, par l’usage de leur arme la plus létale : la presse. Ceux qui pensent que nous pouvons entamer des processus de changement sans remettre en cause le système médiatique dominant en Amérique latine n’ont rien compris. C’est quelque-chose qui nécessite une réflexion sérieuse : le principal instrument dont disposent les élites pour maintenir en place des gouvernements corrompus et détruire les vestiges du progressisme se nomme la presse. Nous n’avons plus de démocratie, nous avons une démocratie médiatique. La démocratie est censée venir du peuple, et non pas des propriétaires des médias. Si nous souhaitons une véritable démocratie, nous devons réfléchir à quoi faire de cette presse que l’on appelle fréquemment la « gardienne de la démocratie » et qui, lorsqu’on prête attention à l’histoire de l’Amérique Latine, s’est avérée être la gardienne des dictatures – et des pires dictatures.

LVSL – En Équateur, plusieurs ex-responsables de la Révolution Citoyenne ont été mis en accusation judiciaire sous le prétexte de la « corruption ». Votre ex-vice-président Jorge Glas est en prison, vous-même avez été attaqué par le système judiciaire équatorien. Comment analysez-vous ce processus de judiciarisation de la politique en Équateur ? Pensez-vous que l’on assiste au même phénomène qu’en Argentine ou au Brésil ou les juges s’érigent en faiseurs de rois ?

RC – C’est une stratégie régionale. Les élites n’ont plus besoin de l’armée, mais si elles en avaient besoin, elles n’hésiteraient pas à faire appel à elle. Le pouvoir médiatique et les auxiliaires de justice leur suffisent : ils subissent diverses pressions de la part du pouvoir économique et politique, puis vous désignent comme « coupable ». Ils ne disent plus « faites entrer l’accusé », mais « faites entrer le coupable », comme à l’époque de Franco.

Ils ont pris le contrôle de la justice, ont toujours eu la mainmise sur les moyens de communication, et peuvent ainsi appliquer ce que l’on appelle le lawfare : la guerre légale, la judiciarisation de la politique. Voyez ce qu’ils ont fait à Lula : ils le détiennent depuis près d’un an, lui interdisent de participer aux élections présidentielles, alors qu’il était le seul qui pouvait battre Bolsonaro. Après quoi, le juge Moro, qui lui a interdit de se présenter aux élections, a accepté le poste de ministre de la justice du gouvernement de Bolsonaro. Il s’est passé quelque chose de similaire avec Cristina Fernandez Kirchner et mon vice-président. Ils n’ont trouvé aucun élément concluant contre eux mais les détiennent prisonniers depuis un an et demi. Nous avons mis nous-mêmes à disposition l’intégralité de nos comptes, qui contredisent leur version des faits, mais nous sommes sous le feu de vingt-trois procédures pénales et criminelles. J’ai la chance de pouvoir travailler en sécurité en Belgique, mais dans le même temps Jorge Glas est en prison. En Équateur, de nombreuses personnes doivent se défendre sans pouvoir travailler, contraints de vendre leur maison, leur voiture, etc.

Il s’agit d’une stratégie régionale destinée à anéantir les dirigeants de gauche et le progressisme. Elle se met en place par le martèlement, l’exagération, la sortie du contexte, l’accusation de corruption, qui aboutit à la destruction de vies politiques, permettant aux élites d’obtenir ce qu’elles n’avaient jamais réussi à obtenir par les urnes.

LVSL – Dans votre livre publié en 2010, De la Banana República a la No República, vous analysez le cadre financier, économique et juridique imposé par les États-Unis à l’Équateur : la dollarisation, la mise en place de traités de libre-échange, etc. Sous la Révolution citoyenne, vous avez finalement décidé de ne pas sortir du dollar, de ne pas remettre en cause tous les accords de libre-échange ; en 2016, vous avez même signé un nouvel accord de libre-échange avec l’Union européenne. Pourquoi ne pas avoir choisi de rompre avec ce cadre ? Pensez-vous qu’il est possible de mettre en place des mesures sociales dans le cadre de la dollarisation, en acceptant une certaine forme de libre-échange ?

RC – Si j’avais pu sortir de la dollarisation, je l’aurais fait. Mais les coûts étaient trop élevés. Nous avons donc tenté de mettre en place un modèle économique qui soit à la fois hétérodoxe et progressiste, dans le cadre de cette immense restriction qu’implique la dollarisation. Le principal problème tient au fait que nous n’avons pas le contrôle du taux de change ; le talon d’Achille des pays en voie de développement n’est pas le secteur fiscal mais le commerce extérieur. Le manque de productivité est dû aux facteurs suivants : si on n’est pas compétitif, le déficit du commerce extérieur va augmenter, et si on investit, le déficit augmentera pour tout processus de croissance et de développement. Une variable clef est la variation du taux de change, mais nous ne la contrôlons pas : ceci est la restriction de la dollarisation.

Quant au libre-échange, nous avons certes signé un accord avec l’Union européenne portant sur les bananes, à la suite de dures négociations, deux ans après la Colombie et le Pérou. Nous l’avons conclu avec réticence, mais nous étions obligés de le faire. En revanche, nous n’avons par exemple jamais conclu d’accord de libre-échange avec les États-Unis. En l’absence de politique monétaire (avoir le dollar revient quasiment à abandonner sa politique monétaire par l’instrument du taux de change), nous avons en revanche choisi de mettre en place un grand nombre de politiques commerciales (droits de douane, protectionnisme) qui ont rompu avec le libre-échange.

LVSL – La plupart des gouvernements latino-américains ont été confrontés au défi de la diversification, au fait que leur économie reposait généralement sur une logique extractiviste, concernant souvent un petit nombre de matières premières. Rétrospectivement, comment jugez-vous votre tentative de diversification de l’économie équatorienne ? Quelles ont été les principales contraintes qui ont empêché de faire aboutir ce processus ?

RC – Ce fut l’une de nos préoccupations dès le début. Mais ce sont des changements structurels qui ne peuvent advenir du jour au lendemain. L’absence d’une économie diversifiée, la dépendance à certains produits clefs, à certaines matières premières, est la définition même du sous-développement. Le sous-développement implique par nature une faible productivité. Pour dépasser ce modèle, qu’il s’agisse d’un modèle agro-exportateur ou extractiviste, il ne s’agit pas d’arrêter d’exporter – que l’on pense au soja pour l’Argentine ou aux bananes pour l’Équateur –, de fermer les mines, de stopper les extractions pétrolières, mais plutôt de mobiliser ces ressources pour développer d’autres secteurs. C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis le début. Mais les résultats n’arrivent pas en une semaine, un mois, un an ou dix ans. Les processus de développement les plus rapides, dans les pays récemment industrialisés au développement tardif comme Singapour, la Corée du Sud ou Taïwan, ont nécessité 25 à 30 ans de dictature, dans un environnement géopolitique qui plus est favorable.

Nous avons fait au mieux, mais c’est impossible en dix ans. Comment nous diversifier ? En investissant dans le capital humain, afin de créer une économie de la connaissance, en investissant dans le tourisme. Quels en sont les principaux obstacles ? Nous devons former du personnel, et cela est l’affaire de générations. De ce point de vue, nous sommes très fiers de notre programme de bourses d’étude. C’est de loin le plus grand de l’Amérique Latine, comparable dans le monde seulement avec celui du Danemark. Il représente près de 20 000 bourses, plus que dans toute l’histoire de l’Équateur. Cela permet à des jeunes d’aller dans les meilleures universités du monde. Ils se familiarisent avec d’autres cultures et reviennent avec une nouvelle manière de voir les choses et de nouvelles réponses à des questions que l’on se pose aujourd’hui. Nous avons beaucoup parié sur le talent humain, avec ces bourses, mais aussi en exigeant beaucoup plus de nos universités.

LVSL – Votre situation actuelle à l’étranger vous oblige à faire campagne depuis les réseaux sociaux. Quelles difficultés cela implique-t-il ? Vous sentez-vous dans la position de Juan Perón lorsqu’il distillait ses consignes depuis la radio ?

RC – Perón a passé vingt-sept ans hors de son pays, j’espère que j’y reviendrai plus tôt ! (rires).

Après avoir quitté mon mandat avec un taux d’approbation de 70 %, j’ai naïvement pensé à me retirer de la vie politique. J’ai cru que nous avions réussi à consolider quelque chose qui allait se poursuivre, que nous avions forgé des cadres durables. Une de mes grandes déceptions a été de voir à quel point il a été facile de détruire ce que nous avions mis tant d’efforts à bâtir. On peut décider de se retirer de la politique, mais la politique ne nous abandonne jamais. Face aux attaques du gouvernement actuel, je suis obligé de m’impliquer en politique, et comme on ne me laisse pas rentrer au pays, je suis obligé de faire de la politique à travers un iPhone. Malgré cela, je reste le principal opposant à ce gouvernement. Et nous tenons ce gouvernement en échec.

LVSL – Vous avez fait le choix de ne pas vous représenter aux dernières élections présidentielles. Est-ce que vous ne tirez pas la conclusion que cela a affaibli votre tentative de Révolution Citoyenne ? Cela ne montre-t-il pas l’importance du leader dans les processus de changement politique ?

RC – C’est la fable de l’âne, du meunier et de son fils. Si j’avais continué, on aurait dit de moi que j’étais un dictateur, un caudillo, qui souhaite un pouvoir à vie. Maintenant que je suis parti, on me demande « pourquoi ? C’est irresponsable ! » (rires). Il n’est pas possible de contenter tout le monde. Je vois là la marque d’une double morale. Si Angela Merkel est au pouvoir pendant seize ans, élue quatre fois, c’est parce qu’elle est une leader et que l’Allemagne est une démocratie ; si c’est Evo Morales qui brigue un quatrième mandat, c’est un caudillo, et la Bolivie est une dictature.

LVSL – Votre exercice du pouvoir s’est légitimé par l’opposition que vous avez dressée entre la patrie d’un côté, et les élites équatoriennes de l’autre. En Europe, le terme de patrie est parfois rejeté à gauche, et associé à la droite. Que pouvez-vous nous dire de la mobilisation du discours patriotique pour articuler différentes demandes issues de la société ?

RC – Lorsqu’en 2006 nous avons commencé cette campagne, notre slogan était « retrouver une patrie » (volver a tener patria). Les spécialistes nous expliquaient que ça n’allait pas fonctionner, parce que les gens pensaient à leur portefeuille : il fallait parler de création d’emplois, de construction de maisons, d’augmentation des minima sociaux, de baisse des impôts, etc. Nous avons répondu : « nous voulons de nouveau faire rêver les gens ; nous voulons de nouveau avoir une patrie ».

Pourquoi ? Parce que notre patrie était détruite – d’où mon livre, De la Banana República a la no República : le néolibéralisme a tout détruit, jusqu’à la République. Quand je suis arrivé en Équateur, il y avait deux millions d’Équatoriens émigrés. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de regarder cette réalité en face. Les émigrés ne sont pas des chiffres. Cette situation nouvelle signifie que beaucoup d’enfants (jusqu’à 50% dans certains cantons, comme Chunchi) étaient élevés par des voisins, ou par les aînés des fratries, parce que leurs parents étaient partis en Espagne, en Italie : des exilés de la pauvreté, suite à la crise qu’a produit le néolibéralisme en 1999. Des phénomènes jusqu’ici inconnus sont apparus, comme le suicide infantile. La société était déstructurée et démobilisée, les gens regardaient leurs chaussures, ils avaient honte de dire qu’ils étaient Équatoriens parce que nous symbolisions l’émigration, la pauvreté, l’exclusion, le manque d’infrastructures et de routes, les carences énergétiques, etc.

C’est là un de nos plus grands succès pour moi : nous avons réussi à faire de nouveau rêver les gens. Nous voulions qu’ils sachent qu’il était possible d’avoir de nouveau une patrie. Pour que les gens croient à ce rêve, il fallait réussir à le transmettre : cela ne signifiait pas être de droite, ou de gauche.

Que signifie « retrouver une patrie » ? C’est retrouver une société où chacun puisse trouver sa place, prendre de nouveau soin de sa terre, pouvoir être heureux sur le sol où il est né, ne pas avoir à émigrer de force. Voilà le sens du rêve que nous avons proposé à l’Équateur en 2006 : avoir de nouveau une patrie.

LVSL – Qui étaient les vendepatria [ndlr, terme utilisé en Amérique latine pour désigner les « traîtres à la patrie », littéralement les vendeurs de patrie] ?

RC – La droite, la même qui est au pouvoir aujourd’hui et qui se vend au Fonds monétaire international. Souvent, ce ne sont pas les États-Unis qui nous imposent un agenda, ce sont nos élites qui demandent, d’elles-mêmes, à ce qu’on leur passe la corde au cou. Ils ont eu recours au FMI sans que ce ne soit nécessaire. Ce sont eux-mêmes qui ont inventé la crise qui n’était alors qu’une simple récession créée par leur incompétence. Il y a bien sûr des intérêts en jeu : ils savent que les programmes du FMI signifient des privatisations, une baisse d’impôts pour les riches, etc. Voilà les vendepatria : ceux qui se soumettent à l’extérieur, pour appliquer des recettes qui viennent de l’extérieur, en fonction d’intérêts extérieurs.

LVSL – Les prochaines élections présidentielles en Équateur auront lieu en 2021, quelle est votre feuille de route d’ici là ?

RC – Nous sommes dans un moment très dur, et c’est la Révolution Citoyenne qui doit revenir à la tête du pays. Nous avons incarné le projet progressiste le plus couronné de succès d’Amérique latine ; nous sommes devenus une référence, dépassant même le continent américain. Jean-Luc Mélenchon, dans l’une dans une de ses campagnes, a présenté un programme qui s’appelait « Révolution Citoyenne », suivant ainsi l’exemple de l’Équateur. Il y a des chaires universitaires en Europe et aux États-Unis où l’on enseigne les politiques hétérodoxes de la Révolution Citoyenne, en particulier les politiques économiques et la gestion de crise. Par exemple, la manière dont nous avons réussi à surmonter ce qui est survenu en 2015-2016, lorsque le baril de brut est tombé sous les 30$, que le dollar s’est apprécié de 30%, et qu’un tremblement de terre de quasiment 8 sur l’échelle de Richter s’est produit en Équateur. Malgré cela, nous avons dépassé cet orage en un temps record, à moindre coût, et sans augmenter la pauvreté et les inégalités.

La Révolution Citoyenne doit revenir, et je serai où il sera nécessaire que je sois. Quel est le plan d’action ? Il va sans doute y avoir des élections anticipées, car malgré le soutien qu’apporte la presse corrompue au gouvernement, elle ne pourra pas occulter les scandales de corruption dont il fait l’objet. On a récemment découvert un compte bancaire secret appartenant au président de la République et à sa famille, où il recevait de l’argent sale issu de contrats avec le secteur public pour ses dépenses de luxe. Ils vont devoir organiser des élections anticipées comme l’indique notre constitution. Dès lors, il faut se préparer à un scrutin national dès que le rapport de force changera. Tout le reste se résoudra, parce que ce n’est pas un problème juridique : c’est un problème politique.