La crise sanitaire engendrée par la propagation du coronavirus à travers le monde bouscule les représentations politiques. Ce changement se traduit, en France, par un renouveau de l’idée de souveraineté. Retour sur un concept qui a une longue histoire et qui peut prendre des formes bien différentes.

Une brève histoire de la souveraineté

La souveraineté est une notion qui a d’abord été théorisée par l’Église autour du Vème siècle après J.-C.. À cette époque, le pape régnait de manière souveraine : il pouvait faire et défaire les lois sur l’ensemble de la chrétienté, et ce, sans partager son pouvoir. Cette souveraineté, qui tirait sa force et sa légitimité d’une idée métaphysique, Dieu, s’affranchissait donc des frontières. Elle était supranationale.

Cette toute-puissance papale entre en conflit, au cours des siècles suivants, avec le pouvoir des dirigeants séculiers. Pour ne pas avoir à partager leur pouvoir avec les papes, les rois de France introduisent une dimension religieuse dans leurs fonctions : à partir de Pépin le Bref (roi des Francs de 751 à 768), les rois sont oints, à la manière du Christ (Christos en grec veut dire « celui qui est oint »). Tout comme le Christ avait deux corps, l’un physique et l’autre symbolique, constitué par la chrétienté, le roi a deux corps, l’un physique et l’autre symbolique, constitué par le royaume unifié. Ainsi, même si la personne physique du roi vient à disparaître, son corps politique continue d’exister : c’est le sens de la fameuse formule « le roi est mort, vive le roi ! » . Cette théorie des deux corps du roi avait déjà été formulée à l’époque médiévale (par le philosophe Jean de Salisbury, par exemple) et a été analysée en détails par l’historien Ernst Kantorowicz dans un ouvrage éponyme. Au cours de ce processus, la souveraineté acquiert un caractère territorial.

Bodin, en participant à la légitimation d’un pouvoir absolu qui se concrétisera sous le règne de Louis XIV (1643-1715), est l’un des premiers à distinguer le type de gouvernement de l’État.

Avec l’avènement de l’ère moderne, la conception de la souveraineté connaît de profondes modifications. En 1576, Jean Bodin publie une des premières théories modernes de la souveraineté dans Les Six Livres de la République. La souveraineté y est définie comme « puissance absolue et éternelle » de la République, au sens de communauté politique, permettant de « faire et casser la loy ». Pour ne pas affaiblir cette puissance, l’organisation des pouvoirs qui convient ne peut être que monarchique. La souveraineté est donc royale et, en raison de son caractère absolu, indivisible. Bodin, en participant à la légitimation d’un pouvoir absolu qui se concrétisera sous le règne de Louis XIV (1643-1715), est l’un des premiers à distinguer le type de gouvernement de l’État, bien qu’il utilise peu ce dernier concept.

Au tournant du siècle, il existe pourtant d’autres conceptions de la souveraineté. Par exemple, celle de Johannes Althusius, qu’il détaille dans son ouvrage Politica methodice digesta, publié en 1603. Pour lui, la politique se définit comme « l’art d’établir, de cultiver et de conserver entre les hommes la vie sociale qui doit les unir ». Les droits de souveraineté doivent donc revenir au peuple, entité jugée la mieux à même de renforcer sa propre vitalité.

L’œuvre philosophique de Jean-Jacques Rousseau, qui a fortement influencé un des mouvements politiques moteurs de la Révolution française, à savoir le jacobinisme, crée une rupture dans la conceptualisation de la souveraineté. Dans Du contrat social ou Principes du droit politique (1762), il imagine un régime politique égalitaire, de démocratie directe : « [Le contrat social] produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres […] prend maintenant [le nom] de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. »

Tout comme chez Althusius, la souveraineté revêt donc chez Rousseau un caractère populaire, l’exercice du pouvoir étant issu de la volonté générale. Cependant, avec Althusius, la souveraineté ne tire pas sa force des individus mais plutôt des différents corps constituants la société. Il n’est pas question d’indivisibilité de la communauté politique.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rédigée le 4 Août 1789, dispose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ».

La nature de la souveraineté change radicalement avec la Révolution française mais, malgré l’apport de Rousseau, elle ne devient pas pour autant populaire. Alors royale, celle-ci devient nationale : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (qui fait d’ailleurs encore partie du bloc de constitutionnalité), rédigée le 4 Août 1789, dispose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Cela permet aux représentants de la nation de s’arroger un droit constituant, autrefois réservé au roi. Le pouvoir reste in fine séparé de la société.

Bien plus tard en Allemagne, dans le contexte instable de la République de Weimar (1919-1933), Carl Schmitt redéfinit le souverain comme celui « qui décide de l’état d’exception ». Autrement dit, dans la théorie schmittienne, le souverain est l’autorité transcendante à même de sortir du cadre légal.

L’idée de souveraineté a donc traversé les époques avec des caractéristiques changeantes : populaire, royale, nationale, supranationale, transcendante etc. Elle resurgit dans la période actuelle, marquée par l’incapacité de l’État de protéger correctement sa population sur le plan sanitaire à cause, en particulier, de sa dépendance aux importations de matériel médical (masques et respirateurs artificiels notamment).

La souveraineté, remise au goût du jour à la faveur de la crise

Emmanuel Macron a déclaré le 31 mars dernier : « Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne.[1] » Considérant l’échec de la stratégie de dépendance aux importations, il expliquait, dans la même allocution, qu’il était nécessaire de produire davantage en France et en Europe. Cela permettrait à la France de retrouver son indépendance. Par ces propos, dont il faut cependant souligner le caractère exceptionnel car prononcés en période de crise, Emmanuel Macron indique que, pour La République En Marche (LREM), la souveraineté est synonyme d’indépendance et qu’elle appelle une forme de patriotisme économique devant s’inscrire, selon les cas, dans le cadre du territoire français ou européen.

Arnaud Montebourg a une conception de la souveraineté différente de celle partagée par les membres de LREM et de PP : tandis que pour les seconds la souveraineté peut se déployer dans un cadre national ou européen, elle ne peut s’exercer, pour lui, qu’au niveau national.

À la gauche d’Emmanuel Macron, Raphaël Glucksmann, député européen de Place publique (PP), affirme dans une interview publiée le 12 avril que « si nous n’arrivons pas à faire bouger les lignes à Bruxelles sur certains sujets, l’Europe devra redonner aux États et aux nations leur souveraineté. Sur d’autres, comme la transformation écologique, au contraire, la souveraineté devra être européenne ». Il ajoute que « la question fondamentale est celle de la souveraineté. Mais, contrairement à ce que prétendent les nationalistes, cette souveraineté peut exister à différents niveaux. Des grands chantiers communs peuvent être menés à l’échelle européenne. Ainsi, sur le Green Deal, les institutions communautaires doivent faire un bond fédéral, imposer des objectifs communs aux États et être désormais seules comptables » et place un signe égal entre indépendance et souveraineté[2]. LREM et PP semblent donc partager une même conception de la souveraineté.

Mais toutes les voix, à gauche, ne sont pas identiques. Arnaud Montebourg, qui était resté en retrait de la vie politique ces dernières années, nuance ce point de vue. Pour lui, la souveraineté est certes synonyme d’indépendance mais elle s’inscrit dans le cadre de la nation. Le 7 avril lors d’un entretien à Libération, après avoir dénoncé l’hypocrisie d’Emmanuel Macron et prôné une forme de patriotisme économique avec relocalisation de la production, le journaliste lui pose la question : « Vous diriez-vous désormais « souverainiste » ? » Il répond alors : « J’utilise le mot d’« indépendance ». Être indépendant, c’est ne pas dépendre des autres, décider pour nous-mêmes. La France, pays libre, n’a pas vocation à être assujettie aux décisions des autres. […] L’exercice de la souveraineté est un de nos fondements depuis la Révolution française qui l’a conquise sur les monarques.[3] » Il ajoute peu après que cette indépendance se décline à plusieurs niveaux : militaire et stratégique, technologique et numérique. L’ancien ministre socialiste semble donc avoir une conception de la souveraineté différente de celle partagée par les membres de LREM et de PP : tandis que pour les seconds la souveraineté peut se déployer, selon les cas, dans un cadre national ou européen, elle ne peut s’exercer, pour Arnaud Montebourg, qu’au niveau national car, dans le cas contraire, cela signifierait être dépendant d’autres pays. Cela conduirait même à revenir sur un acquis de la Révolution.

La souveraineté est un concept mis en avant depuis longtemps par Jean-Luc Mélenchon. Elle a, chez lui, un caractère national mais aussi populaire.

Emmanuel Maurel, député européen de la France insoumise (LFI) et de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS), et Éric Coquerel, député de LFI, le rejoignent[4]. Jean-Luc Mélenchon souligne également que « la souveraineté a un lien avec l’indépendance » et tient à la distinguer du nationalisme guerrier[5]. La souveraineté est un concept mis en avant depuis longtemps par Jean-Luc Mélenchon. Elle a, chez lui, un caractère national – lorsqu’il plaide, par exemple, pour une indépendance de la France en termes alimentaire, militaire ou encore énergétique, en investissant dans les énergies renouvelables pour ne plus dépendre des importations de combustibles – mais aussi populaire. Après tout, son slogan à l’élection présidentielle de 2012 était « Prenez le pouvoir », celui de 2017 « La France insoumise, le peuple souverain » et le programme qu’il défendait comportait, entre autres, une forme de référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Ce retour en force de la souveraineté n’est cependant pas exempt de critiques, provenant notamment de l’extrême gauche. « Les frontières ne nous prémunissent pas du capitalisme » a pu ainsi dire Olivier Besancenot, ancien porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), avant de prendre l’exemple des États-Unis de Donald Trump. La souveraineté, conçue comme simple inscription de la lutte contre le capitalisme au sein des frontières nationales, n’est pas la priorité du NPA. Toutefois, si on se fie à une entrevue du même acteur datant du 3 juin 2019, la souveraineté, si elle est considérée dans son aspect populaire, semble constituer un point d’accord entre Olivier Besancenot et Jean-Luc Mélenchon : « La question du souverainiste, si c’est pour parler de souveraineté populaire, ça ne me gêne pas. La souveraineté populaire, c’est la possibilité d’avoir une incursion de centaine de milliers de personnes pour reprendre le pouvoir démocratique, économique et répartir les richesses.[6] »

Pour les Verts, la souveraineté paraît être attachée à un cadre national et sa défense vue comme un germe de repli nationaliste, incompatible avec une politique écologique digne de ce nom.

Le son de cloche est semblable chez Europe Écologie – Les Verts (EELV), si l’on s’en remet à l’opposition que trace David Cormand (député européen EELV) entre « une gauche d’inspiration jacobine, souverainiste et qui s’épanouirait à l’échelle de l’État-nation », synonyme de régression, et une alternative écologique qui nécessiterait de mettre en place un fédéralisme européen et une décentralisation accrue[7]. Éric Piolle, maire EELV de Grenoble, répond pour sa part que « la question du rapport au territoire est importante. L’avenir industriel de la France est clé. […] J’aborde la question de la souveraineté par celle de puissance des territoires. On le voit avec le Covid : l’agilité est là, elle ne demande qu’à être débridée. Les frontières ne nous protégeront pas des virus, ni des catastrophes climatiques. Il faut relocaliser, équiper nos territoires.[8] » Pour les Verts, la souveraineté paraît être attachée à un cadre national et sa défense vue comme un germe de repli nationaliste, incompatible avec une politique écologique digne de ce nom.

La quasi-totalité du champ politique examiné est donc d’accord sur un point, unique, en ce qui concerne la souveraineté, que ce concept soit défendu ou vilipendé : celle-ci consiste, en partie ou en totalité, en la défense d’intérêts nationaux. Pour le reste, c’est surtout la diversité des conceptions qui domine et peu se réclament d’une souveraineté nationale et populaire.

Pour une souveraineté nationale-populaire

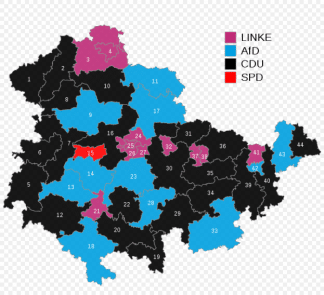

La défense d’une conception nationale-populaire de la souveraineté et d’une politique visant à l’affirmer semble plus que jamais d’actualité et serait un formidable moteur de changement. Pour s’en convaincre, il suffit de songer au mouvement des gilets jaunes et à leur revendication principale : le RIC, ou encore à l’intérêt politique (voire la passion) que suscite l’échelon national, ce que l’on peut observer en comparant les taux de participation aux différentes élections (élections législatives exclues[9]) : 77 % des inscrits sur les listes électorales ont voté au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, 50% aux dernières élections européennes, 63% au premier tour des élections municipales de 2014[10], 50% aux premiers tours des dernières élections régionales et départementales.

Une politique visant à rétablir la souveraineté sous sa forme nationale-populaire s’accorderait avec une telle conception de l’internationalisme.

Le cadre national semble être le plus adapté pour impulser des changements politiques d’envergure, y compris dans une perspective internationaliste, pour peu que l’on comprend celle-ci comme le développement de relations d’abord amiables, puis fraternelles, entre les nations. Une politique visant à rétablir la souveraineté sous sa forme nationale-populaire s’accorderait avec une telle conception de l’internationalisme. En effet, on pourrait imaginer que, pour chaque traité international, un contrôle populaire soit exercé au niveau national, ce qui éviterait que des traités internationaux soient établis sans respecter la volonté populaire.

Une telle politique serait aussi utile pour surmonter les immenses défis du moment, en particulier le défi écologique. La lutte contre le changement climatique requiert des politiques ambitieuses, nécessitant elles-mêmes une grande confiance de la part de la population. Pourtant, sondages après sondages, il apparaît que la défiance envers un grand nombre d’acteurs institutionnels (gouvernement, partis politiques, président de la République…) est majoritaire et se renforce [11].

Le système politique actuel est un système représentatif dans lequel, selon les mots du jacobin franco-britannique John Oswald, « la souveraineté se réduit […] au droit de voter pour se donner des maîtres ».

Il convient donc de rétablir un lien de confiance entre les citoyens et les différents acteurs institutionnels. Or, cette confiance ne peut s’établir que sur les bases d’une réelle souveraineté populaire. Une solution pourrait alors être d’instaurer un pouvoir de commandement provenant directement des citoyens. La mise en place du RIC participerait à la construction d’un tel pouvoir. L’organisation d’un contrôle citoyen régulier, où un citoyen serait tiré au sort pour observer et vérifier le bon fonctionnement, d’un point de vue légal, d’une institution pendant une journée dédiée y contribuerait également. Le spectre des institutions concernées serait d’ailleurs assez large : gouvernement, sénat, assemblée nationale, préfectures, tribunaux, etc.

Le système politique actuel est un système représentatif dans lequel, selon les mots du jacobin franco-britannique John Oswald, « la souveraineté se réduit […] au droit de voter pour se donner des maîtres ». Un tel pouvoir de commandement permettrait d’inverser cette logique de la servitude. Mais pour que ce pouvoir de commandement devienne effectif, il faudrait rompre avec l’enfermement de l’individu dans sa condition de consommateur et redonner du sens à la citoyenneté.

1 Arthur Berdah, « Coronavirus: Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne, exhorte Emmanuel Macron », Le Figaro, 31 mars 2020.

2 Cécile Amar, « Raphaël Glucksmann : Ce qui doit primer, ce n’est pas l’idéal européen, c’est la nécessité d’être souverain », L’Obs, 12 avril 2020.

3 Lilian Alemagna, « Arnaud Montebourg : Macron est-il le mieux placé pour parler de patriotisme économique ? », Libération, 7 avril 2020.

4 Charlotte Belaïch, « Souverainisme : à gauche, le grand retour d’un gros mot », Libération, 20 avril 2020.

5 Rachid Laïreche, « Mélenchon : L’idéologie de Macron le paralyse devant les questions de survie collective », Libération, 16 avril 2020.

6 Pierre Jacquemain, « Olivier Besancenot : un courant ne peut incarner seul toutes les radicalités sociales et politiques », Regards, 3 juin 2019.

7 Raphaël Proust, « Le retour des thèses de Montebourg nourrit le match idéologique à gauche », L’Opinion, 28 avril 2020.

8 Cécile Amar, « Éric Piolle : On le voit avec le Covid-19 : l’agilité est là, elle ne demande qu’à être débridée », L’Obs, 9 mai 2020.

9 Les élections législatives restent largement déterminées par l’élection présidentielle depuis le référendum sur le quinquennat présidentiel du 24 septembre 2000.

10 Les chiffres des élections municipales de cette année n’ont pas été utilisés à cause de la pandémie du COVID-19 qui a créé un biais évident par rapport aux élections précédentes.

11 Voir par exemple l’enquête de Madani Cheurfa et Flora Chanvril pour le CEVIPOF, 2009-2019 : la crise de la confiance politique, janvier 2019.