Hugo Chávez, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, les Indignados, SYRIZA, la France insoumise… Depuis le commencement du XXIème siècle, une série de mouvements et de leaders contestent l’ordre, en-dehors des partis traditionnels. Ils mobilisent un imaginaire, une rhétorique et une stratégie qualifiés de « populiste » : clivage entre élites et peuple, mobilisation des affects, tentatives-éclair de prendre le pouvoir. Le Vent Se Lève a consacré de nombreux articles à l’analyse des mérites de cette approche politique, notamment théorisée par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Le populisme comporte pourtant un certain nombre de taches aveugles. Et en premier lieu le rejet du parti de masse comme forme d’organisation et de la classe sociale comme référent. Contre l’horizon socialiste d’une conquête d’hégémonie, la stratégie populiste envisage la prise de pouvoir comme un hold-up électoral. Et se fracasse contre les intérêts dominants lorsqu’elle y parvient par miracle. C’est ce que défend Cihan Tuğal, professeur de sociologie à l’Université de Berkeley.

Depuis près de deux décennies, les sciences sociales critiques désignent le « néolibéralisme » comme la principale source de nos problèmes. Bien que cette analyse soit juste, elle présente un angle mort : les mouvements de gauche – en particulier ceux centrés sur les travailleurs -, sont en profonde crise depuis la fin des années 1960, qui précède l’ère néolibérale. Non sans ironie, les années 1960 sont aujourd’hui perçues non comme un moment de crise, mais d’explosion de créativité militante préfigurant une révolution avortée [la décennie 1960 voit de multiples contestations de l’ordre établi, en dehors du cadre des partis ouvriers traditionnels, ndlr]. C’est pourtant à cette époque que les partis de gauche ont progressivement perdu leur emprise sur les masses. Sur leurs ruines, des « nouveaux mouvements sociaux » ont émergé [centré sur des luttes citoyennes, écologistes, féministes ou anti-racistes, ndlr] ; ils auraient pu réorganiser les vieux partis socialistes et communistes, ou les remplacer par de nouveaux partis de masse, mais ils n’ont jamais poursuivi un tel objectif « hégémonique ».

Au lieu de cela, ils ont accru la désorganisation de la gauche. L’avertissement d’Eric Hobsbawm, qui attirait l’attention sur cette crise, a été éclipsé par l’enthousiasme révolutionnaire de l’époque [1]. Le néolibéralisme a émergé sur ce terrain socio-politique désorganisé. La critique « anti-bureaucratique » des États-providence a joué un rôle particulier dans la consolidation du néolibéralisme [2].

Contrairement aux intentions de Chantal Mouffe et d’Ernesto Laclau, leur oeuvre est restée dans l’histoire non comme une tentative de mettre fin à la fragmentation des « nouveaux mouvements sociaux » mais comme une célébration de leur diversité.

Le ralentissement du mouvement ouvrier et la perte de l’ancrage ouvrier des partis de gauche ont été les principaux moteurs de ce processus. Ces évolutions ont été délibérément imposées d’en haut (par les États, la bourgeoisie, ainsi que par les directions syndicales et partisanes). De nombreux intellectuels et militants de gauche y ont contribué en prenant leurs distances avec ces sphères.

Des « nouveaux mouvements sociaux » aux « révoltes sans leaders »

Dans les années 1980 et 1990, la gauche a concentré la majeure partie de ses énergies sur les « nouveaux mouvements sociaux ». Dans les régions où elle a rencontré le plus de succès, elle a utilisé ces mouvements pour encercler les partis établis. Alors que tous les partis traditionnels s’unissaient autour du néolibéralisme sur le plan économique, ces mouvements ont radicalisé le centre-gauche et ce qui subsistait de « la vraie gauche » sur les enjeux anti-racistes, de genre et environnementaux. Il ne restait que quelques rares intellectuels pour déplorer que la dimension de classe de ces questions n’ait pas été prise en compte. La majeure partie de la gauche occidentale s’est contentée d’une stratégie visant à « radicaliser » le système de l’intérieur, comme le proposaient Ernesto Laclau et Chantal Mouffe dans Hegemonie et Stratégie Socialiste [3].

Cependant, cela devait autant à l’idéologie spontanée des « nouveaux mouvements sociaux » qu’à des processus structurels bien plus profonds. Hégémonie et stratégie socialiste a reconnu le risque de fragmentation que cette trajectoire pouvait entraîner et, suivant Gramsci, a proposé une stratégie visant à l’« articulation » des « nouveaux mouvements sociaux ». Toutefois, sous l’influence du culturalisme qui prévalait à l’époque, Mouffe et Laclau ont rejeté l’orientation de classe qui pouvait précisément fournir cette articulation ; ils ont développé des propositions stratégiques confinées au langage, sans évoquer les formes organisationnelles qui devaient constituer l’ossature de cette articulation ; ils ont, enfin, tourné le dos à l’idée que la politique ne pouvait exister qu’à travers la confrontation de deux camps antagonistes, élément fondamental de la pensée et de l’action de Gramsci [là où Gramsci, en marxiste, estime que les enjeux politiques sont essentiellement polarisés en fonction d’antagonismes de classe indépassables, Mouffe et Laclau, sans nier l’existence de la lutte des classes, envisagent l’identité des camps « adversaires » de manière bien plus fluctuante, en fonction des luttes articulées par les « nouveaux mouvements sociaux », ndlr].

Ainsi, contrairement aux intentions des auteurs, Hégémonie et stratégie socialiste est resté dans l’histoire non comme une tentative de mettre fin à la fragmentation des « nouveaux mouvements sociaux », mais comme une célébration de leur diversité.

Manifestement, le système refusait de se « radicaliser » de l’intérieur sous la pression des « nouveaux mouvements sociaux ». De leur échec ont jailli deux nouvelles voies dans les années 2010 : des « révoltes sans leaders » et des partis « populistes ». Les bases de ces phénomènes avaient été posées depuis la fin des années 1990. Du mouvement zapatiste aux protestations contre l’Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999, des contestations massives émergeaient aux quatre coins du monde. Dans le même temps, l’officier progressiste Hugo Chávez était élu président au Venezuela – première manifestation d’une vague « populiste » qui devait déferler sur l’Amérique latine les années suivantes.

Bien que ces développements semblaient largement confinés aux frontières de la région, la crise financière de 2008 a mobilisé des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Des révoltes à l’apparence révolutionnaire ont éclos dans les années 2009-2013, dont l’objectif divergeait selon les spécificités géographiques [du mouvement des indignados en Espagne aux « printemps arabes », ndlr]. Mais un esprit libertaire général en était le dénominateur commun. À son apogée, autour de 2011, cette vague a reçu un large soutien, aussi bien de la gauche radicale que d’une partie de l’establishment progressiste. Ces soulèvements semblaient indiquer l’inutilité de leaders, d’organisations, d’idéologies. Même en leur absence, ne s’opposait-on pas aux dictatures et aux marchés financiers ?

L’enthousiasme devait lentement retomber. Ces révoltes, qui n’avaient pas donné une direction concrète ni une méthode générale, ont fini par être balayées à peu près partout – et ont justifié un tour de vis autoritaire. Les graines de la coalition AKP en Turquie ont été semées après la défaite de la révolte de Gezi [4]. En Égypte, le règne d’Hosni Moubarak a été fait place à la dictature encore plus brutale (et pro-saoudienne) d’Al-Sissi. Le destin de la Syrie se passe de commentaire : avant que la révolte ne devienne un mouvement à part entière, elle s’est transformée en une guerre par procuration entre la Russie et l’Iran d’un côté, les États-Unis et l’Arabie Saoudite de l’autre. Le pays ne s’est pas seulement complètement effondré ; le système a encore gagné en autoritarisme.

De nombreux éléments d’un soulèvement similaire au Brésil ont amorcé le processus qui a conduit à la formation d’un nouveau front conservateur ayant permis à l’extrême droite de porter Bolsonaro au pouvoir. La spécificité de la Tunisie – seule exception pendant quelques années, avant un rétablissement autoritaire – était que la révolte s’est développée sous l’influence des partis et des syndicats (même si ces derniers n’en étaient pas les initiateurs).

Enlisement de la gauche populiste

La défaite des soulèvements à connotation libertaire du début des années 2010 a déplacé l’attention vers les élections. Les « nouveaux mouvements sociaux » puis les révoltes avaient échoué à changer le système. Peut-être qu’une révolte anti-establishment par les urnes, poussée par des mouvements extérieurs aux partis établis, pourrait aboutir à des résultats différents ?

Podemos en Espagne, Syriza en Grèce ou La France Insoumise en France sont devenus les porte-étendards de cet état d’esprit « populiste » en Europe. D’autres représentants plus indirects de cette même vague, comme Bernie Sanders aux États-Unis et Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, ont émergé de partis traditionnels, dans des systèmes politiques bipartisans. Malgré leurs liens respectifs avec les Democratic Socialists of America et la mouvance trotskyste, c’est comme leaders individuels qu’ils se présentaient devant les masses, plutôt que comme représentants d’organisations socialistes traditionnelles. Les stratèges de ces mouvements – notamment en Espagne et en Grèce – ont rendu hommage à un autre livre d’Ernesto Laclau. Hégémonie et stratégie socialiste avait « spontanément » coïncidé avec l’état d’esprit des années 1980 et 1990.

Le livre d’Ernesto Laclau de 2005, De la raison populiste, a été plus explicitement utilisé comme « manuel » par les leaders « populistes » [5][6]. Ce nouveau livre est qu’il nuance de nombreux aspects du précédent. Hégémonie et stratégie socialiste rompait avec le marxisme de Gramsci sur deux points centraux : la polarisation essentielle de la politique autour de deux camps antagonistes, et la centralité des classes sociales. Dans son ouvrage de 2005, Laclau effectue un véritable retournement, sans l’assumer complètement. Il admet que la politique se polarise autour de deux camps, mais continue de rejeter la centralité de la classe. Ce n’est pas la lutte des classes qui mobilise le peuple contre l’oligarchie : c’est un leader.

Bien sûr, une simple analyse sociologique des organisations « populistes » permet de comprendre pourquoi. Les réseaux sociaux, qui avaient prouvé leur efficacité lors des révoltes, ont créé une nouvelle bulle d’espoir : l’explosion qu’ils avaient (ou semblaient avoir) provoquée dans les rues pourrait désormais se refléter dans les urnes. Il n’était plus nécessaire, semblait-il, de passer des années à s’organiser dans les quartiers ou sur les lieux de travail, comme les partis de masse le proposaient traditionnellement.

En Grèce, cette logique « populiste » a conduit à l’ascension miraculeuse de la gauche. Syriza, petit parti quelques années plus tôt, est arrivé au pouvoir avec plus de 35 % des voix début 2015.

Cependant, le vide organisationnel du parti avait empêché qu’une stratégie organisée s’élabore contre l’Union européenne – d’où la défaite toute aussi fulgurante de ce parti face à Bruxelles. Quelques mois après son élection, Syriza annonçait aux marchés qu’il ne poursuivrait pas une politique économique très différente de celle du centre-gauche et du centre-droit qu’il avait remplacés. Le parti espagnol « populiste » Podemos, quant à lui, n’a pas même dirigé un gouvernement.

En Bolivie et au Venezuela, une stratégie « populiste » a permis des résultats plus tangibles. Mais ceux-ci ont finalement été contrecarrés par les limites imposées par le cadre néolibéral. Les structures économiques et écologiques de ces deux pays imposaient déjà certaines limites à la construction du socialisme – but affiché aussi bien par Hugo Chavez qu’Evo Morales. Aujourd’hui, le Venezuela subsiste presque entièrement grâce à une économie fondée sur le pétrole. Au lieu d’avoir diversifié l’économie par une dynamique fondée sur l’organisation des travailleurs, le chavisme a préféré redistribuer une rente pétrolière instable – à grand renfort de confrontations bruyantes entre son leaders charismatique et l’oligarchie.

Ce « populisme économique », au sens étroit du terme, a produit des résultats spectaculaires dans un premier temps, mais il n’a pas empêché la catastrophe économique qui a commencé avec la chute du cours du baril en 2013. Le blocus américain a bien entendu contribué à détruire ce qu’il restait de « socialisme du XXIe siècle » au Venezuela. Depuis, le seul projet du mouvement chaviste demeure de prolonger l’hégémonie du nouveau leader – Nicolas Maduro – contre les tentatives américaines de le renverser.

Contrairement au Venezuela, on trouve en Bolivie des organisations autonomes bien plus fortes. Le parti socialiste MAS (Mouvement vers le socialisme), contrairement à celui de Chávez, est organiquement lié à des structures syndicales ou indigènes. Le MAS, dans des conditions plus favorables que le Venezuela pour initier un projet socialiste, s’est heurté aux structure d’airain de l’économie mondiale. Son projet d’industrialisation et de diversification économique est demeuré balbutiant, et la Bolivie est essentiellement demeurée une exportatrice de matière premières. Comme au Venezuela, les socialistes boliviens savaient que ces obstacles ne pouvaient être surmontés que par une mobilisation continentale plus large. Ils ont essayé d’étendre leur vision socialiste à l’Amérique latine, dans le contexte d’une hégémonie de gauche plus large, et ont échoué.

Pourquoi ces deux expériences sont-elles restées relativement isolées ? En 2011, il semblait que presque toute l’Amérique du Sud était gouvernée par des gouvernements de gauche. Si le Venezuela et la Bolivie ont bénéficié du soutient inconditionnel de Cuba (ou de l’Équateur sous Rafael Correa), les conditions structurelles et idéologiques n’étaient favorables à des variantes de leur socialisme dans les autres pays. Dans une grande partie de l’Amérique latine, la « vague rose » était incarnée par une gauche plus modérée. Et celle-ci gouvernait dans les pays les plus puissants et influents, au Brésil et en Argentine.

Dans les médias traditionnels et le milieu académique, c’est principalement sous l’angle de l’« autoritarisme » que l’on a analysé les divergences entre la gauche bolivienne et vénézuélienne d’une part, argentine et brésilienne de l’autre. Le véritable facteur est ailleurs : celles-ci n’ont pas touché aux rapports fondamentaux de propriété. Si en Bolivie et au Venezuela, une partie significative des ressources naturelles ont été nationalisées, aucune tentative n’a été effectuée en ce sens au Brésil.

Le Parti des travailleurs (PT) brésilien était le produit d’une classe ouvrière militante qui avait lutté contre la dictature militaire qui a duré de 1964 à 1985, puis contre les décennies néolibérales suivantes. Au début des années 2000, Lula, leader syndical qui était entré en politique après avoir été forgé par les luttes contre la dictature, affirmait encore vouloir construire le socialisme. Mais ces rêves ont rencontré deux obstacles majeurs.

D’abord, à mesure que le PT gouvernait, les anciens organisateurs syndicaux se fondaient dans la bureaucratie et même la gestion du pouvoir économique sans barguigner. Et ils développaient un ethos conservateurs plutôt que révolutionnaire à mesure que les années passaient [7]. Surtout, à mesure que l’économie occidentale stagnait sous le poids de la hausse des prix des matières premières, les pays du BRICS ont saisi cette opportunité pour bénéficier d’un taux de croissance confortable. Ainsi, les objectifs à long terme d’une économie durable et d’un plus grand contrôle des travailleurs ont progressivement été remplacés par la distribution des revenus d’exportation aux pauvres. Bien qu’il ait accru son soutien et son prestige parmi les plus pauvres, le PT n’a pas réussi à les organiser – il a même contribué à la démobilisation de sa propre base de travailleurs. Malgré quelques mesures favorables à l’environnement, l’importance continue des exportations basées sur l’agriculture industrielle a également élargi le fossé entre le PT d’une part et les peuples indigènes et le mouvement paysan sans terre (MST) d’autre part.

Ayant perdu la force de frappe d’une base organisée dans les années 2010, le PT a commencé à reproduire les dynamiques du chavisme – avec sa touche de centre-gauche. La raison de sa chute n’a pas été un embargo américain, comme cela a été le cas au Venezuela, mais la chute du prix des matières premières à partir du milieu des années 2010. La présidente Dilma Rousseff, qui n’avait aucun autre pouvoir que de distribuer l’excédent des exportations à la population, a perdu sa légitimité lorsque ce gâteau s’est rétréci. Une simple révolution de palais a suffi pour l’expulser du pouvoir.

Aujourd’hui, le simple rejet de Bolsonaro et le rétablissement du consensus démocratique a permis au PT de revenir au pouvoir en 2022, comme deux décennies plus tôt – la promesse du socialisme en moins. Cette fois, sans base organisée et dans un contexte de prix modéré des matières premières, la puissance exportatrice brésilienne a perdu de sa superbe. Et si cela était nécessaire, le poids de la bourgeoisie dans la nouvelle coalition PT empêchera probablement toute initiative ambitieuse dans le sens des classes populaires.

Vers une organisation du XXIe siècle

En Europe ou en Amérique latine, de sérieux obstacles ont freiné les expériences « populistes ». Le bilan de Syriza (Grèce), du MAS (Bolivie) et du PT (Brésil) montrent que l’enjeu principal ne consiste pas à accéder au pouvoir : le nombre et la force des organisations de masse engagées dans le processus de transition sont tout aussi cruciaux. Les outils de l’État peuvent être utilisés, mais les cadres néolibéraux de l’économie globale constituent des obstacles qui poseront tôt ou tard des problèmes à des leaderships « populistes » sans base organisée.

Le bilan de Syriza (Grèce), du MAS (Bolivie) et du PT (Brésil) montrent que l’enjeu principal ne consiste pas à accéder au pouvoir : le nombre et la force des organisations de masse engagées dans le processus de transition sont tout aussi cruciaux.

Bien sûr, beaucoup de travail reste à faire avant que les forces de gauche ne commencent à « arriver au pouvoir ». À l’exception de quelques pays comme le Brésil, la Bolivie et la Grèce, l’influence corruptrice des sièges de gouvernement est trop lointaine pour que la gauche puisse en rêver. Pourtant, les limites de ces expériences imposent une réflexion sur le retour de la classe comme sujet politique et le parti de masse comme organisation.

En résumé, nous sommes dans un état de désarroi général. L’évanouissement des « révoltes sans leaders », la défaite (en Europe occidentale et aux États-Unis) ou la dégénérescence (au Venezuela) du « populisme » accroît la démoralisation de la gauche. Néanmoins, il est utile de se rappeler que la situation générale pour la gauche aujourd’hui est bien meilleure que dans les années 1990, lorsqu’elle semblait condamnée à choisir entre des « nouveaux mouvements sociaux » en pleine expansion et un néolibéralisme de gauche.

Les révoltes « sans chefs », l’explosion « populiste » de gauche et, bien sûr, la crise de l’impérialisme ont remis la contestation du capitalisme à l’agenda. Mais un autre problème point : face à la désorganisation persistante de la gauche, c’est désormais la droite anti-establishment qui parvient (de manière superficielle et temporaire) à incarner l’alternative. L’énergie soulevée par les mouvements à connotation libertaire des années 2010, par les expériences « populistes », doit être canalisée dans des organisations de classe et un parti structuré autour de cadres.

Notes :

[1] Eric Hobsbawm (1978). “The Forward March of Labor Halted?” Marxism Today 22/9, 279-287

[2] Luc Boltansky and Eve Chiapello (1999). Le nouvel esprit du capitalism. Gallimard; Johanna Bockman (2011). Markets in the Name of Socialism: the Left-Wing Origins of Neoliberalism. Stanford University Press

[3] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (1985). Hegemony and Socialist Strategy: towards a Radical Democratic Politics. Verso Press

[4] Cihan Tuğal, “Democratic Autocracy: a Populist Update to Fascism under Neoliberal Conditions.” Historical Materialism (published online ahead of print 2024), https://doi.org/10.1163/1569206x-20242360

[5] Arthur Borrielo et Anton Jager (2023). The Populist Moment: The Left after the Great Recession. Verso Books

[6] Ernesto Laclau (2005). On Populist Reason. Verso Books

[7] Ruy Braga. 2018. The Politics of the Precariat: From Populism to Lulista Hegemony. Brill.

Article originellement publié sur LeftEast, traduit et édité pour LVSL.

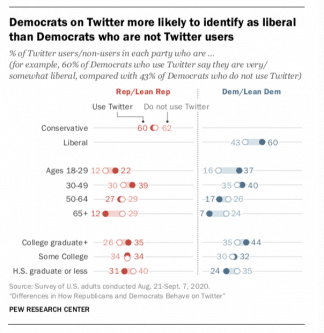

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du  Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’

Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @

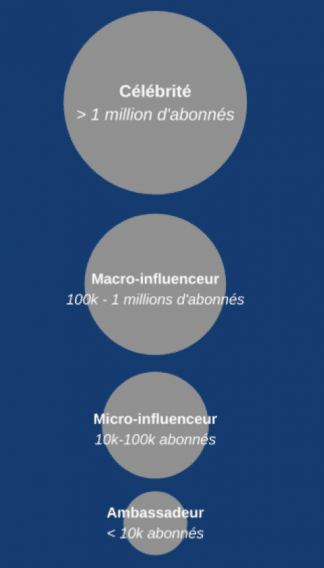

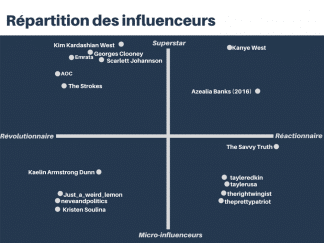

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @ Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec

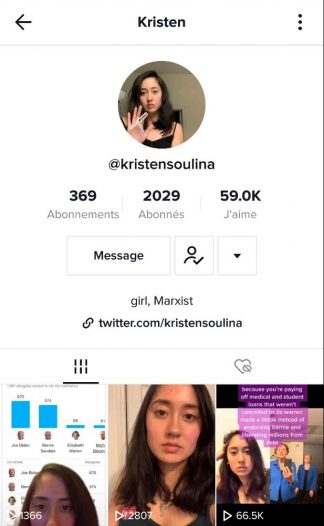

Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec  Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de

Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de