Heurté coup sur coup par la pandémie du Covid-19 puis par les révoltes urbaines suite à l’assassinat de George Floyd, le président américain Donald Trump multiplie depuis le début de la crise sanitaire les efforts pour empêcher les potentiels électeurs démocrates de voter à la présidentielle le 3 novembre prochain. Ce dernier agite des soupçons de fraudes et refuse de dire s’il reconnaîtra le résultat en cas de défaite. Il est aidé dans ses efforts par le Parti républicain (GOP) et l’appareil conservateur. Les Démocrates, obnubilés par leur crainte d’ingérence du président russe Vladimir Poutine, réagissent tardivement. La légitimité de l’élection se trouve ainsi de plus en plus remise en question au sein d’une société américaine polarisée et morcelée. Par Jules Brion et Politicoboy.

20 heures, 7 novembre 2000, au soir de l’élection présidentielle américaine. En se fondant sur les sondages de sortie des urnes, les chaînes de télévision du pays annoncent la victoire du candidat démocrate Al Gore en Floride, faisant de lui le prochain président des États-Unis. Mais à mesure que le dépouillement avance, Georges W. Bush refait son retard. À 22 heures, les médias rétractent leur jugement. À 4h30 du matin, le Républicain remporte la Floride par 1 784 voix d’avance, et de ce fait, la Maison-Blanche.

Dans les jours suivants, et compte tenu du faible écart constaté, un recompte a lieu à l’aide de machines. L’avance de Goerges Bush tombe à 327 voix. Al Gore demande, comme la loi l’autorise, un recomptage manuel dans certains comtés de Floride. Le gouverneur de l’État est alors Jeb Bush, frère de son adversaire. De plus, la secrétaire de l’État à l’Intérieur, Katherine Harris, en charge de la supervision des élections, n’est autre que la directrice de la campagne de Georges Bush. Après avoir pris des directives restrictives pour limiter l’accès au vote par correspondance pour les citoyens résidant à l’étranger, elle impose des délais intenables pour le recompte.

Une bataille juridique s’engage, qui sera ultimement tranchée par la Cour suprême en faveur de Bush. Par cinq voix à quatre, cette dernière choisit de stopper le recompte des voix, affirmant que le calendrier doit primer sur la vérification des bulletins de vote. Elle offre ainsi un premier mandat au candidat républicain, pourtant battu de plus d’un demi-million de voix à l’échelle nationale. Dans les mois suivants, un consortium de médias rassemblant les plus prestigieux titres du pays – dont le conservateur Wall Street Journal – produit une enquête. Elle conclut qu’Al Gore aurait remporté la présidentielle si le recompte manuel avait été mené à son terme. [1]

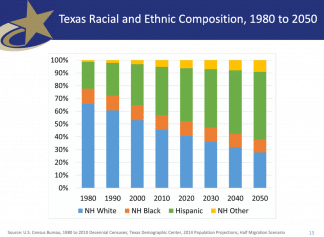

Vingt ans plus tard, un cas de figure similaire pourrait se reproduire. Bousculé par le coronavirus qui a mis à mal sa stratégie axée sur le plein emploi et l’affrontement avec la Chine, Donald Trump s’efforce de délégitimer l’élection, tente de réduire la participation et espère compliquer l’accès au vote des électeurs démocrates. Dans cette entreprise, il peut compter sur l’expérience du Parti républicain. Ce dernier poursuit depuis longtemps une stratégie visant à limiter l’accès au vote des électeurs lui étant structurellement hostiles, « avec une précision chirurgicale » selon la Cour suprême du Texas. Cette dernière a temporairement invalidé une loi ciblant les minorités ethniques, les étudiants et les classes populaires.

[Lire sur LVSL : « La démocratie américaine en péril »]

Ces aspects, détaillés dans un article précédent, peuvent être résumés à partir du cas de la Géorgie. Outre les manœuvres d’intimidations, la suppression de plus de deux cents bureaux de vote dans les quartiers démocrates, les purges discriminatoires des listes électorales, les restrictions pour empêcher l’inscription des nouveaux électeurs et l’installation de machines à voter défectueuses dans certains quartiers, les lois qui visent à contrôler l’identité des électeurs sont si restrictives que le gouverneur républicain Brian Kemp, qui les a instaurées, en fut lui-même victime en 2018, se voyant refuser l’accès à l’isoloir pour carte d’identité non conforme. L’élection présidentielle se déroule en outre un mardi. Cela nécessite de perdre jusqu’à une demi-journée de travail pour aller voter. Ce luxe est plus accessible aux classes aisées, qui votent majoritairement républicain, qu’aux classes populaires davantage pro-Démocrates. [2]

Le coronavirus et son impact économique risquent d’exacerber ces problèmes, comme l’a bien compris Donald Trump. En pleine pandémie, les électeurs seront moins enclins à patienter dans des bureaux mal ventilés pendant des heures, s’ils daignent se déplacer. De fait, les primaires démocrates de 2020 ont été le théâtre d’interminables files d’attente un peu partout dans le pays, au point de contraindre des étudiants de Houston à voter après l’annonce des résultats, ceux du Kentucky à demander une réouverture des bureaux de votes dans la soirée.

Le vote par correspondance, une catastrophe en devenir

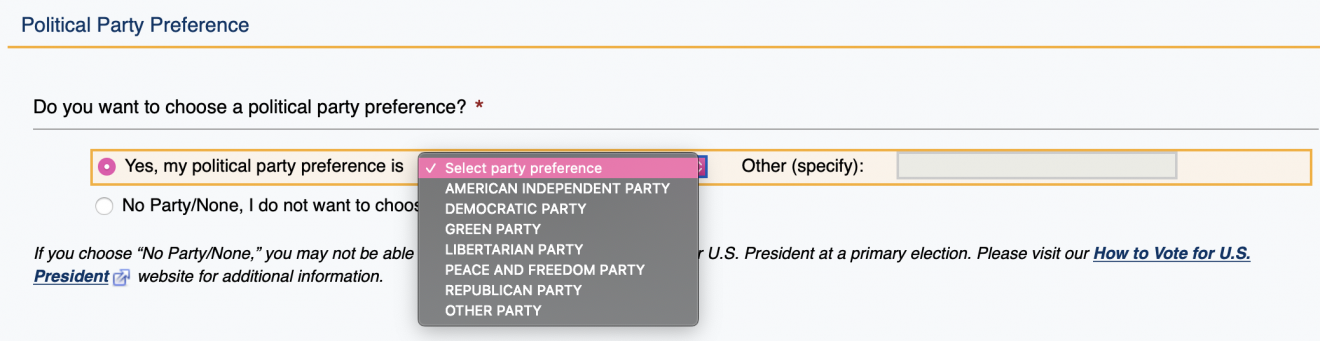

Aussi, nombre d’électeurs semblent décidés de voter par correspondance le 3 novembre prochain. 27 États américains, comme la Californie, le Vermont et Washington DC, ont facilité les démarches pour le vote par courrier. Le but est de le favoriser pour faire face au Covid-19. Ce type de vote se révèle largement moins dangereux dans le contexte actuel. Selon le New York Times, environ trois quarts des Américains seront éligibles au vote à distance, une première dans l’histoire. Le système de vote par correspondance n’est pas nouveau dans la vie politique américaine. La mise en place de cette procédure remonte à la guerre de Sécession. Son développement date cependant surtout du début des années 2000. Mais le volume de bulletins à traiter va plus que doubler par rapport aux élections de 2016. Plus de 80 millions de kits de votes vont ainsi être envoyés en novembre. Les pouvoirs locaux et l’United State Postal Service (USPS), organisme public fédéral chargé d’organiser l’acheminement du vote à distance, vont devoir ajuster leur capacité de traitement et de dépouillement des bulletins. Les primaires démocrates ont servi de premier test et ont été le théâtre d’une série de désastres. À New York, l’officialisation des résultats prit plus de six semaines. À cela s’ajoute l’invalidation d’innombrables bulletins pour diverses raisons. Selon le site d’investigation The Intercept, dans certaines juridictions, près d’un bulletin sur cinq aurait été ainsi invalidé. Des problèmes similaires ont été observés au Wisconsin et au Kentucky, entre autres.

Si un tel manque de préparation se répétait pour la présidentielle, les conséquences seraient dramatiques. Non seulement de nombreux bulletins risquent d’être ignorés, mais la confiance dans le résultat final pourrait être ébranlée. Or, seulement 17% des partisans de Donald Trump comptent voter par correspondance en novembre prochain contre 66% pour les supporters de Joe Biden. Cette disparité peut s’expliquer par la différence d’appréciation du risque sanitaire. Les Démocrates s’informent auprès de médias traitant le Covid-19 de manière relativement alarmiste. De leur côté, les Républicains regardent principalement Fox News et Russ Limbaugh qui ne cessent de minimiser le risque. Enfin, les bulletins par correspondance invalidés le sont souvent pour signature non conforme avec la signature présente sur la liste électorale, ou réception trop tardive du bulletin. Ces deux phénomènes touchent davantage les jeunes et personnes issues des classes populaires ou de l’immigration, comme cela est observé en ce moment en Caroline du Nord où le vote par correspondance pour la présidentielle a déjà débuté. En clair, le risque de perdre des voix affecte de manière disproportionnée Joe Biden.

Le camp conservateur cherche à désorganiser les élections de novembre

Dans un système non partisan, les autorités prendraient toutes les mesures possibles pour garantir l’intégrité du vote. L’augmentation des budgets pour permettre d’investir dans les moyens logistiques nécessaires, le recrutement et la formation de nouveaux assesseurs pour augmenter le nombre de bureaux de vote, l’établissement de nouvelles directives et lois pour simplifier l’accès à l’isoloir et la promotion du vote par correspondance constituent autant de mesures potentielles, que les Démocrates appellent de leurs vœux. Or, l’organisation des élections est de la responsabilité des États. Dans la plupart de ceux gouvernés par les Républicains, les autorités s’opposent à toute mesure susceptible d’augmenter la participation, convaincues que celle-ci profiterait à l’autre camp. Quant aux États démocrates, les contraintes budgétaires drastiques résultant de la crise économique actuelle les limitent grandement. Ils sont de plus tributaires du service postal (USPS).

Les Démocrates se sont logiquement tournés vers l’État fédéral et le Congrès pour débloquer des crédits. Le 22 août dernier, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a ainsi validé un plan de relance de l’économie. Il contient une enveloppe de 25 milliards de dollars pour pallier une partie du déficit budgétaire de l’USPS. Ainsi, 3,5 milliards de dollars sont destinés à l’aide au vote par correspondance. La crise du coronavirus a en effet très durement touché l’agence fédérale. La loi ne verra sans doute jamais le jour. Le Sénat, contrôlé par les Républicains, est hostile à toute mesure permettant d’aider à la bonne tenue des élections. Donald Trump, également opposé à l’initiative démocrate, a par ailleurs avoué dans une interview sur Fox Business le 13 août « qu’ils [les démocrates] ont besoin de cet argent pour que l’USPS fonctionne correctement et poste des millions et millions de bulletins ». Sans cet argent, Donald Trump admet « qu’ils n’auront pas un vote par correspondance généralisé, car ils ne seront pas équipés pour ».

La Maison-Blanche utilise tous les moyens juridiques à sa disposition pour attaquer les États qui tentent de favoriser le vote par correspondance. Dans l’Iowa, ces derniers ont ainsi tenté d’invalider des dizaines de milliers de demandes de vote par courrier. Donald Trump a également menacé d’attaquer le gouvernement du Nevada pour que ce dernier retire une nouvelle loi qui permet d’envoyer automatiquement des bulletins de vote à tous les électeurs. Le 13 août, la Cour suprême fédérale a rejeté la contestation des Républicains d’un accord dans le Rhode Island. Ce dernier autorise les citoyens de l’État de voter par courrier sans obtenir la signature de deux témoins ou d’un notaire.

Enfin, Donald Trump entretient depuis des mois l’idée que le vote par courrier conduirait à une fraude massive, tout en encourageant ses électeurs à voter deux fois. Or cela est parfaitement illégal. Ces accusations ont été critiquées par de nombreux experts, y compris dans le camp républicain. Et pour cause, dans certains États clés, 50% des électeurs recourent à ce mode de scrutin depuis des années. Aucune fraude massive n’a encore été relevée. De fait, le Parti républicain a longtemps promu le vote par correspondance afin que l’électorat âgé, majoritairement favorable au GOP, puisse élire ses représentants plus facilement. En 1986, en pleine ère reaganienne, une loi facilita le vote par courrier pour de nombreux citoyens américains. Mais si ce mode de scrutin ne représente pas un risque en soi, une mauvaise coordination de la part de l’USPS pourrait empêcher de nombreux bulletins de vote d’arriver à temps pour être comptés, tandis que les dysfonctionnements risquent d’endommager la confiance des électeurs dans le résultat des élections.

Donald Trump : “Je suis un mauvais perdant. Je n’aime pas perdre. Je ne perds pas très souvent. Je n’aime pas perdre. (…) Je pense que le vote par courrier va truquer les élections. Je le pense vraiment”.

Chris Wallace : Suggérez-vous que vous n’accepterez pas le résultat de l’élection ?

“Je verrai en temps voulu”.

Interview sur Fox News le 19 Juillet 2020

On peut analyser cette tentative de décrédibiliser le scrutin de novembre comme une stratégie offrant l’option à Donald Trump de déclarer le scrutin frauduleux en cas de défaite. Soit pour sauver la face, soit pour refuser de reconnaître les résultats et retarder la passation de pouvoir en espérant obtenir gain de cause auprès de la Cour suprême.

Le service postal USPS, dernière cible dans le collimateur de la Maison-Blanche

Si refuser un plan d’aide budgétaire primordial pour garantir la bonne tenue des élections n’était pas suffisant, l’administration Trump semble déterminée à désorganiser les services postaux, via des directives mises en place par le directeur général des postes, le Postmaster General, récemment nommé.

En février dernier, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a invité deux Républicains, membres du conseil d’administration de l’USPS, afin de leur parler de la désignation du nouveau directeur général des postes. Déjà avant cette rencontre, Mnuchin avait été clair sur ses intentions. Il voulait que le Postmaster General applique une hausse des prix, notamment avec les partenaires de l’USPS comme Amazon, et une baisse drastique des coûts, comme le souhaitait Donald Trump. Le président américain a tweeté le 31 mars que « cette escroquerie à la poste doit cesser. Amazon doit payer des coûts réels (et des taxes) maintenant ! ». Douze jours après, Donald Trump nomme Mnuchin à la tête d’un groupe de travail pour réformer l’USPS. Une liste longue de plusieurs noms avait déjà été choisie par des entreprises de recrutements pour remplacer l’ancienne directrice générale des postes. M. Duncan, le président du conseil d’administration et présent à la rencontre avec Mnuchin, rajoute un nouveau nom dans la liste : celui de Louis Dejoy. Ce dernier, républicain de longue date et supporter de Donald Trump, est vite choisi, alors même qu’il ne semble pas être le plus qualifié pour le travail. Il est ainsi le premier directeur des postes depuis vingt ans à n’avoir jamais travaillé pour l’USPS. M. Dejoy est un businessman de Caroline du Nord qui a bâti sa fortune avec son ancienne entreprise New Breed Logistics. XPO a racheté cette dernière en 2014 et Dejoy a siégé à son conseil d’administration. Plusieurs experts craignent alors un conflit d’intérêts : le nouveau directeur des postes détient toujours plus de 30 millions de dollars de parts chez XPO alors que l’entreprise a des liens très forts avec l’USPS. Il possède également des obligations Amazon qui vont expirer en octobre. L’ancien vice-président du conseil d’administration de l’USPS, David C. Williams a démissionné avant même la nomination de Louis Dejoy. Pour lui, le nouveau directeur des postes « n’était pas un candidat sérieux ».

La situation est tellement alarmante que la commission sur la réforme et la surveillance de la Chambre des représentants a convoqué le 24 août M. Dejoy. Elle l’a interrogé sur les réformes structurelles qu’il a tenté de mettre en place ces derniers mois. Il a également confirmé ses liens avec XPO. Dejoy a alors assuré que les retards engendrés par ces changements d’organisation ne sont que temporaires. Il a aussi affirmé qu’ils n’ont pas pour but de retarder et d’entraver le vote par correspondance. Il a alors fait passer ses réformes comme primordiales pour restructurer l’USPS qui est en déficit budgétaire depuis plus de dix ans. Le comité lui a donné jusqu’au 26 août pour produire des documents relatifs à ses entretiens avec des officiels de la Maison-Blanche ou aux réformes opérées depuis juillet au sein de l’USPS. Le délai dépassé, la commission a cité Dejoy à comparaître. Le directeur général des postes a eu jusqu’au 16 septembre pour délivrer les documents demandés au Congrès.

Quand Bush coulait l’USPS

Le déficit budgétaire de l’USPS est la raison invoquée par les décideurs de Washington pour réformer radicalement l’institution. Pourtant, la cause de ce problème financier n’est pas une mauvaise gestion des deniers de l’entreprise. C’est en grande partie, une loi bipartisane votée en 2006. Le Congrès avait alors fait passer le Postal Accountability and Enhancement Act, imposant à l’USPS de stocker 72 milliards de dollars pour les fonds de pension de ses employés, jusqu’en 2056. Alors que l’USPS conservait des fonds au fur et à mesure que les coûts étaient engendrés, comme toutes les entreprises, l’agence fut sommée de trouver ces 72 milliards de dollars avant 2017. Plusieurs experts remarquent que la loi fait perdre jusqu’à 5,6 milliards de dollars par an à l’entreprise. Cela équivaut à une taxe de 8% sur son chiffre d’affaires. Aucune autre entreprise ou agence fédérale ne fait l’objet d’une telle obligation. En 2012, l’USPS fait un défaut sur ses paiements. Son inspecteur estime alors que sur les 62,7 milliards de dollars de pertes subies par l’entreprise depuis 2007, 54,8 milliards sont imputables à la loi de 2006. Sans cette décision regrettable, l’USPS ne serait pas en déficit budgétaire et aurait pu investir davantage dans ses infrastructures. Cette position financière instable légitime encore et toujours des coupes budgétaires néfastes pour l’entreprise et in fine pour la démocratie américaine.

Un scénario apocalyptique le soir de l’élection est-il crédible ?

Des analystes redoutent le scénario d’un Donald Trump en tête le soir de l’élection, dans l’attente du vote par correspondance. Son décompte pourrait prendre plusieurs jours, voire semaines, dans certains États. Cela permettrait au président sortant de se déclarer victorieux, tout en fustigeant une fraude généralisée si le dépouillement du vote par courrier venait à inverser la tendance observée le soir des élections. Au mieux, le pays traverserait des journées très agitées en attendant que le dépouillement se termine. Chaque camp accuserait l’autre de fraude pendant cet intermède. Au pire, certains États pourraient déclarer Donald Trump vainqueur sans boucler le dépouillement des bulletins par correspondance. En effet, les parlements locaux ont le pouvoir d’allouer les « grands électeurs ». La Cour suprême trancherait alors le litige. Or, les juges conservateurs la dominent. De plus, ses décisions récentes sont allées contre la prise en compte des bulletins de votes par correspondance arrivés en retard, à l’image du Wisconsin. On pourrait ainsi assister à la réélection de Donald Trump suite à une manipulation procédurale. Il s’agirait donc d’une répétition de ce qui s’est passé en 2000 avec Georges W. Bush.

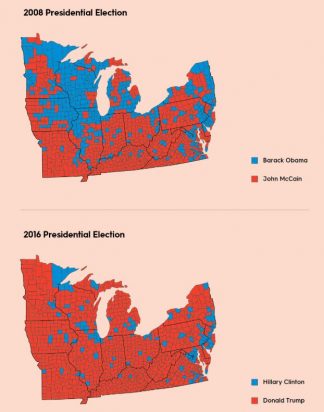

Si un tel scénario semble politiquement improbable, les expériences récentes n’ont rien de rassurantes. Lors des élections de mi-mandat de 2018, le Parti républicain a dénoncé de multiples fraudes électorales sans apporter la moindre preuve et refusé de reconnaître la victoire du gouverneur démocrate au Kentucky. Quant à Donald Trump, il avait lui-même évoqué des fraudes massives pour expliquer son déficit de trois millions de voix face à Hillary Clinton en 2016, caractérisé les victoires démocrates de 2018 en Californie et Arkansas, comme « suspectes », tout en alléguant des fraudes électorales en Floride et en demandant qu’on y ignore les votes par correspondance.

Le Parti démocrate alerte fréquemment sur ces risques. Mais il a perdu une grande partie de sa crédibilité après les nombreux fiascos observés lors de ses propres primaires, que ce soit lors du désastre de l’Iowa ou lors des scrutins mentionnés plus haut. De plus, en se focalisant sur leurs propres théories complotistes, en particulier concernant une conspiration entre Donald Trump et la Russie, les Démocrates évoluent eux aussi dans une forme de réalité alternative. L’électeur de Donald Trump entend à longueur de journée que les Démocrates cherchent à manipuler les élections. De son côté, l’électeur pro-Biden reçoit un bombardement d’allégations sur des tricheries perpétuées par la Russie. Celles-ci favorisaient Donald Trump. De quoi poser les bases d’un scénario catastrophe en cas de résultat serré. Le camp des vaincus refuserait d’accepter le résultat des élections. Il ferait entendre sa voix dans la rue en attendant le verdict du Congrès ou de la Cour suprême. Dans cette perspective, les confrontations récentes à Kenosha et Portland, marquées par la mort de militants des deux bords, n’ont rien de rassurant.

- https://theintercept.com/2018/11/10/democrats-should-remember-al-gore-won-florida-in-2000-but-lost-the-presidency-with-a-preemptive-surrender/

- https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/georgia-governor-kemp-abrams/575095/