Le dimanche 5 septembre 2021, un coup d’État a fait tomber le président guinéen Alpha Condé. Il était très critiqué et fragilisé depuis la modification constitutionnelle de mars 2020 lui permettant de s’octroyer un troisième mandat en octobre 2020. Ancienne figure de l’opposition, ses onze années au pouvoir ont été marquées par la corruption, l’autoritarisme et le trucage systématique des élections. Les putschistes, issus des forces spéciales du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, ont été accueillis par des liesses populaires. Pourtant, ils sont soupçonnés d’avoir participé à la répression des manifestants anti-3e mandat.

Le président Alpha Condé est tombé. Le dimanche 5 septembre au matin, des militaires des forces spéciales, dirigés par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, l’ont arrêté dans le palais présidentiel Sékhoutouréya et l’ont emmené. Bien que les putschistes n’aient pas communiqué sur le sujet, les affrontements auraient fait une vingtaine de morts du côté de la garde présidentielle.

Le lieutenant-colonel et ses hommes ont été accueillis comme des libérateurs : les scènes de liesses populaires et les « Liberté ! Liberté ! » scandés par les Conakrikas sortis en nombre témoignent de la haine suscitée par le président-dictateur déchu. Les images de son arrestation ont fait le tour des réseaux sociaux, en particulier la photo insolite où il se présente l’air nonchalant, affalé pieds nus et chemise semi-ouverte sur son canapé, entouré par ses jeunes ravisseurs cagoulés.

Les premières annonces de la junte

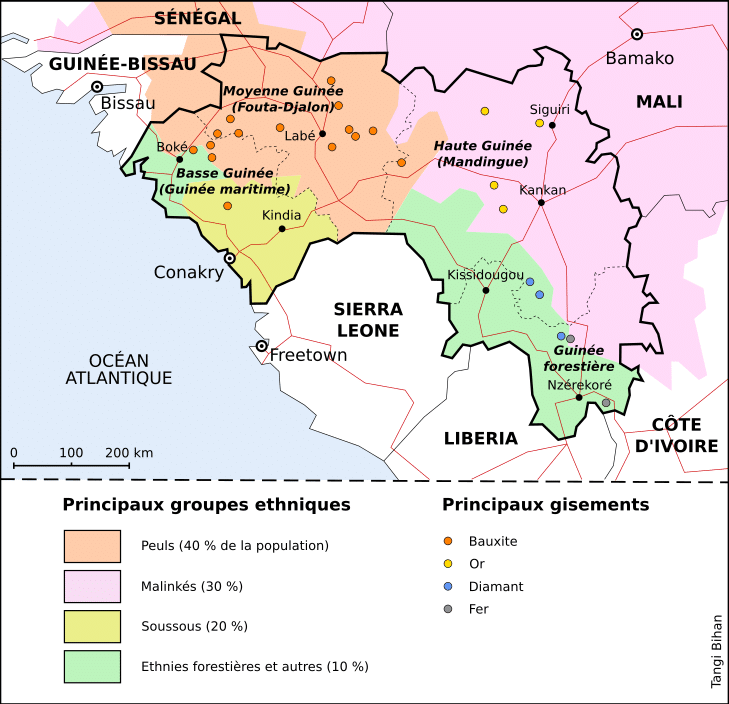

En réalité, ce sont surtout les localités où dominent les Peuls – des quartiers de Conakry, comme Ratoma, et des villes comme Labé, cheffe-lieu du Fouta-Djalon et acquise à l’opposant Celou Dalein Diallo – qui ont célébré ce putsch. Dans les localités dominées par les Malinkés – certains quartiers proches du pouvoir à Conakry et des villes de Haute-Guinée comme Kouroussa ou Kankan, d’où sont respectivement originaires Alpha Condé et Mamady Doumbouya – la circonspection a dominé. Il faut dire qu’Alpha Condé a fortement exacerbé les tensions interethniques en les manipulant ces dernières années.

Les putschistes ont rapidement annoncé les motivations de leur coup : « L’instrumentalisation des institutions républicaines, de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l’administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l’armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), à prendre ses responsabilités », puis de citer le révolutionnaire, putschiste et ex-chef d’État ghanéen : « Jerry Rawlings disait : “Si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l’armée de rendre au peuple sa liberté” » avant de conclure : « La Guinée est belle : nous n’avons plus besoin de la violer. On a juste besoin de lui faire l’amour. »

Les heures suivantes, les annonces de la junte, qui se fait appeler CNRD, tombent : dissolution de la Constitution, du gouvernement et de toutes les institutions. Une transition est annoncée, dont on sait pour l’instant peu de choses hormis qu’elle promet d’être « inclusive », selon la formule consacrée.

Le lendemain, les ministres et autres dignitaires du désormais ex-président – tel le président de la très controversée commission électorale – sont convoqués comme pour prêter allégeance au nouvel homme fort de Guinée. Si le lieutenant-colonel Doumbouya promet qu’il n’y aura pas de « chasse aux sorcières », il précise que les cadres de l’ancien régime sont désormais « à la disposition de la justice ». En attendant, leurs passeports sont confisqués : interdiction pour eux de quitter le territoire. Pris de court, ils sont restés muets et n’ont opposé aucune résistance.

Dans la foulée, les autres corps de l’armée – l’armée de terre, les parachutistes et la gendarmerie – ont, eux aussi, entériné le coup de force en se ralliant aux forces spéciales. Le porte-parole du ministre de la Défense, Aladji Cellou, et le chef d’état-major général, Mohamed Kaab Sylla, collaborent déjà avec le CNRD tandis que le colonel Balla Samoura, directeur régional de la gendarmerie de Conakry, est apparu du côté des putschistes lors de la convocation des ministres de Condé.

Une des premières décisions des nouveaux maîtres du pays fut la libération des prisonniers politiques de l’ancien régime. Plusieurs dizaines d’entre eux ont déjà retrouvé la liberté, ils seraient au total encore plus de 300 à attendre leur tour.

Oumar Sylla, lui, est sorti de l’hôpital. Ainsi que d’autres membres de l’opposition, ce membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) symbolise la résistance à Alpha Condé et à sa volonté de briguer un troisième mandat inconstitutionnel.

Emprisonné sans jugement en septembre 2020 lors des manifestations contre la candidature Condé aux présidentielles, il a mené une grève de la faim pour réclamer, et obtenir, un procès. Le verdict fut sévère : trois ans de prison. Affaibli par la grève de la faim et les conditions d’incarcération, il était hospitalisé au moment du putsch. Rédiger une lettre comportant la déclaration « Excellence Professeur, j’ai appris de mes erreurs et promets de ne plus jamais les répéter, ce durant tout le reste de ma vie. » aurait pu lui ouvrir une remise de peine. Il s’y refusa, comme d’autres de ses camarades.

Une « communauté internationale » critiquée

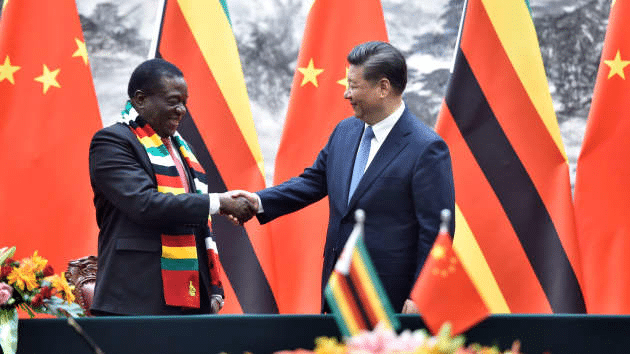

Les bonnes intentions affichées par les putschistes n’ont pas empêché une condamnation unanime par la « communauté internationale ». L’Organisation des Nations unies (ONU), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), les États-Unis, la Russie, la France et, chose plus inattendue, la Chine, ont fait des déclarations en ce sens.

En effet, la Chine, pourtant peu coutumière de l’ingérence politique, a des intérêts considérables en Guinée. Elle pilote notamment la Société minière de Boké, qui exploite la bauxite, dont la Guinée possède les premières réserves du monde. Et bien que les putschistes se soient empressés de confirmer les contrats miniers signés sous les précédentes administrations, le cours de l’aluminium, dont la Chine est le premier consommateur, commence déjà à flamber.

Mais ces condamnations ont été mal accueillies, et pas seulement en Guinée. Sébastien Nadot, député français ex-La République En Marche et commissaire aux affaires étrangères, déclare dans un communiqué de presse : « La communauté internationale n’a aucune leçon à donner aux Guinéens. […] La condamnation du coup d’État par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, est malvenue. Où était la communauté internationale quand Alpha Condé bafouait la Constitution de la Guinée et le résultat des urnes aux fins de se maintenir au pouvoir ? Quelle a été la réaction de la Communauté internationale quand les forces du régime d’Alpha Condé réprimaient l’opposition politique, à commencer par les responsables et les militants de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) dont plusieurs sont morts en prison, faute d’accès aux soins ? »

« Les élections que M. Alpha Condé avait programmées [en octobre 2020] ont simplement servi au blanchiment de son coup de force civil du 22 mars 2020 »

Abdoulaye Oumou Sow, militant du Front national pour la défense de la Constitution

Cette critique de la « communauté internationale » et de l’ONU ne doit pas épargner la Cédéao, dont la responsabilité est immense. Abdoulaye Oumou Sow, du FNDC, regrette que l’organisation sous-régionale n’ait pas pris en considération leurs alertes : « Le 2 octobre 2020, une délégation du FNDC avait rencontré une délégation mixte de la Cédéao, de l’Union africaine et des Nations unies. […] Nous leur avions dit qu’on était conscient que les élections que Monsieur Alpha Condé avait programmées servaient simplement au blanchiment de son coup de force civil du 22 mars 2020, et que la Cédéao devrait le condamner pour éviter qu’un jour nous ne tombions dans un coup d’État militaire. Malheureusement c’est ce qui est arrivé. […] Nous pensons que la junte militaire aussi doit comprendre que si elle a eu la possibilité de faire un coup d’État contre Monsieur Alpha Condé, c’est parce que ce dernier était dans l’illégalité. »

La Cédéao semble d’ailleurs avoir confirmé son statut de « syndicat des chefs d’États », comme certains l’appellent, en accordant une place centrale au sort réservé par les putschistes au président déchu et en réclamant sa libération et son évacuation hors de Guinée.

Inquiétudes autour des intentions du lieutenant-colonel Doumbouya

Le lieutenant-colonel Doumbouya était un quasi-inconnu avant son coup de force. Militaire expérimenté et au physique impressionnant, ancien de la légion étrangère de l’armée française, il s’est aguerri en Israël et a notamment servi en Afghanistan et en Centrafrique.

Proche de son homologue malien Assimi Goïta, il est rentré en Guinée en 2018 pour mettre sur pied les forces spéciales, à la demande du président Condé. Cette unité a été créée officiellement pour lutter contre les groupes djihadistes qui menacent de s’implanter à la frontière malienne, au nord du pays. En effet, la « lutte contre le terrorisme » offrait un bon prétexte pour renforcer l’armée, qui tenait l’autocrate au pouvoir et qui a notamment servi à réprimer les manifestants.

Les promesses de lutte contre la corruption de Doumbouya ne semblent être que des velléités. Vincent Foucher et Rinaldo Depagne, analystes pour l’International Crisis Group, rappellent que, face à la puissance grandissante acquise par les forces spéciales et à l’inquiétude que les ambitions de son commandant suscitaient, Condé avait créé, le 1er juin dernier, le Bataillon d’intervention rapide, « pour les concurrencer et rééquilibrer le rapport de force. » « Il semble donc que Doumbouya ait d’abord agi pour se protéger, profitant de l’usure de la légitimité d’Alpha Condé » concluent-ils [1]. Le putsch serait alors davantage une révolution de palais qu’une révolution tout court.

De son côté, Sékou Koundouno, du FNDC, s’étonne que le lieutenant-colonel « dispose à Conakry d’un bâtiment de trois étages à Landreah […], d’un immeuble de onze étages en face de l’hôpital sino-guinéen à Kipé Kakimbo, d’un bâtiment à Kankan [et] d’une villa en finition à Dubreka », alors que « [son] salaire mensuel [n’atteint] pas cinq millions » de francs guinéens – un peu moins de 500 euros [2].

La « malédiction du troisième mandat »

Si, déjà, les élections présidentielles de 2010 étaient contestables et celles de 2015 ouvertement truquées, ce sont les événements de 2020 qui ont définitivement décrédibilisé et affaibli Alpha Condé, âgé de 83 ans et malade. Enivré par le pouvoir, il décide de convoquer un référendum constitutionnel lui permettant de briguer un troisième mandat. Des manifestations monstres éclatent alors à Conakry et dans le reste du pays, rapidement dirigées par le FNDC et l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), une coalition de partis d’opposition menée par l’UFDG de Cellou Dalein Diallo.

La répression fait des dizaines de morts et quelque 400 embastillés parmi les manifestants, qui ne peuvent empêcher la tenue du référendum – remporté par Condé avec 90 % des voix. Quelques mois plus tard, les élections présidentielles confirment l’attendu : Condé conserve son trône. Une mutinerie avait éclaté deux jours avant le scrutin, laissant présager l’issue de ce mandat.

Le verrouillage des institutions par le clan Condé interdisait toute transition politique pacifique. Les élections truquées et les manifestations ne pouvant lui faire quitter le pouvoir, il ne restait que la force. Mais pourquoi n’est-il tombé que maintenant ? Pourquoi les forces spéciales, qui ont contribué à la répression des manifestations, ont-elles soudainement décidé de se retourner contre lui ?

Le verrouillage des institutions par le clan Condé interdisait toute transition politique pacifique.

Dès leur mise en place, les forces spéciales, dont les membres sont bien équipés et bien entraînés, sont apparues comme une menace pour le président Condé. Mais, s’il avait fait le choix d’écarter des généraux comme Edouard Théa ou Idi Amin, envoyés comme ambassadeurs en Angola et à Cuba, Condé a longtemps refusé de croire que Mamady Doumbouya, malinké comme lui (et comme la quasi-totalité des troupes des forces spéciales), pouvait constituer une menace, en écartant systématiquement les notes des services de renseignement le mettant en garde à son sujet [3].

Les tensions entre le lieutenant-colonel Doumbouya et le ministre de la Défense Mohamed Diané sont apparues publiquement au printemps 2021 et des rumeurs d’un éventuel limogeage de Doumbouya ont enflé peu avant le coup d’État. Mais il était déjà trop tard.

Déjà contesté en interne, l’isolement international de la Guinée a accentué la fragilité de Condé. Les tensions avec le Sénégal et le Nigeria, deux poids lourds de la Cédéao, ainsi qu’avec les États-Unis et la France, lassés par la corruption et la violence politique, ne pouvaient être compensées par le rapprochement avec la Chine, la Russie et la Turquie.

La présidence d’Alpha Condé, entre corruption et répression

La chute d’Alpha Condé laisse un sentiment de gâchis. Opposant historique, hâtivement surnommé le « Mandela guinéen », il fut contraint à l’exil et condamné à mort par contumace sous Sékou Touré (1958-1984) avant d’être jeté en prison entre 1998 et 2001 sous Lansana Conté (1984-2008). Son arrivée au pouvoir en 2010, après les premières élections libres du pays, a suscité d’immenses espoirs pour les Guinéens : la démocratie était enfin arrivée dans le pays.

Mais l’administration Condé tombe rapidement dans les travers de ses prédécesseuses et devient à son tour une kleptocratie autoritaire. Une fois au pouvoir, Condé délaisse le costume de Mandela – l’a-t-il vraiment porté ? – pour endosser celui de Mugabe. L’exploitation des richesses minières lui permet de financer un système politique clientéliste dans lequel l’armée devient bientôt son seul rempart face à l’opposition : les militaires bénéficient de financements importants pendant que le reste de la population subit la crise économique et l’austérité.

NDLR : Lire sur LVSL les entretiens avec Vincent Hugeux : « Afrique : aux origine de la régression démocratique » et Thomas Dietrich : « Macron n’est pas le fossoyeur de la Françafrique mais son continuateur »

Mohamed Condé, le fils d’Alpha, personnifie à lui seul ce système. Possédant la double nationalité guinéenne et française, il mènerait une vie de luxe dans le XVIIe arrondissement de Paris. Il est soupçonné d’avoir reçu de l’argent venant d’entreprises françaises ayant des intérêts dans les mines : « En payant le fils, on achète le père » résume un responsable d’une organisation non gouvernementale (ONG) ayant travaillé sur le dossier [4].

Le bilan de la présidence Condé est en tout point négatif : absence de développement économique malgré de gigantesques réserves minières, augmentation de la corruption au sein de l’État, aggravation des tensions ethniques et violation constante des droits de l’homme – plusieurs centaines d’opposants tués, blessés et emprisonnés figurent à son actif.

Malgré ses promesses de ruptures avec les dictatures de Sékou Touré et de Lansana Conté, il en a recyclé des cadres tels que Madifing Diané ou Fodé Bangoura. Le premier, tortionnaire au tristement célèbre camp Boiro du temps de Touré, fut nommé gouverneur de la ville de Labé, pour mieux la contrôler. Le second, proche d’Alpha Condé, fut un acteur majeur de la révision constitutionnelle de 2020. Il faut dire qu’il avait de l’expérience en la matière : il fut l’architecte de celle de 2003 permettant à Lansana Conté de briguer un troisième mandat, qui mena lui aussi au chaos et à un coup d’État.

Instrumentalisation des divisions ethniques

Alpha Condé, issu de l’ethnie malinké, disait vouloir réconcilier les différentes communautés du pays pour construire l’unité nationale. Il finit pourtant par réveiller et raviver les divisions historiques entre, d’un côté, les Malinkés (environ 30 % de la population) et les Soussous (20 %), d’où étaient respectivement issus Sékou Touré et Lansana Conté, et, de l’autre, les Peuls (40 %), dont est issu son principal opposant, Cellou Dalein Diallo.

Depuis son indépendance, en 1958, la Guinée, comme de nombreux autres pays africains, est victime de la politisation des identités ethniques. Bien qu’elle n’ait pas connu de guerre civile, à l’inverse de tous ses voisins (Liberia, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée-Bissau et Mali), cette ethnicisation de la société est responsable de dizaines de milliers de morts depuis l’indépendance. Les divisions ethniques, qui existent depuis des siècles, furent instrumentalisées et exacerbées durant la période coloniale et plus encore depuis l’indépendance.

© Tangi Bihan et Abdoul Salam Diallo.

Sources : CSAO/OCDE, Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, 2009 ; Ministère guinéen des mines et de la géologie.

Du régime de Sékou Touré jusqu’à celui d’Alpha Condé, en passant par celui de Lansana Conté et par la transition conduite par le capitaine Moussa Dadis Camara, tous les responsables politiques eurent recourt à l’ethnicité comme instrument politique et électoral, pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Lansana Conté avait cherché à coopter une partie de l’élite peule, dont Cellou Dalein Diallo qui occupa différents ministères avant d’être nommé Premier ministre. Alpha Condé, lui, a préféré jouer de l’opposition entre les communautés pour alimenter le clientélisme ; mais il a fini par toutes se les aliéner, menant au passage les tensions à un point qu’elles n’avaient pas connu depuis plusieurs décennies.

À ce sujet, un rapport de l’État français, publié en 2018 à la suite d’une mission effectuée en Guinée, indique que : « […] les périodes électorales [donnent] lieu à des “moments de non-acceptation” où la variable ethnique prend le dessus sur tous les autres déterminants identitaires. […] les gens continuent de voter selon leur appartenance ethnique, et non pour un programme politique. […] Ainsi, un citoyen malinké aura tendance à soutenir le Président Condé alors qu’un citoyen peul se ralliera à l’opposition conduite par Cellou Dalein Diallo. Il apparaît que l’allégeance politique repose avant tout sur une fierté ethnique et une promesse de soutien communautaire. […] Ainsi, des quartiers réputés acquis au parti gouvernemental seront favorisés par rapport à d’autres. Cette crispation communautaire via le prisme du politique prend de l’ampleur à l’approche d’échéances électorales [5]. »

Un coup d’État de plus dans un pays et une région déstabilisés

La Guinée est coutumière des coups d’État. Celui du 5 septembre est le troisième de son histoire, bien qu’il soit le premier du vivant d’un président. Le 3 avril 1984, une semaine après la mort de Sékou Touré, Lansana Conté prend le pouvoir par la force avant de remporter les élections – truquées – successives, jusqu’à sa mort le 22 décembre 2008. Le lendemain, le capitaine Dadis Camara opère lui aussi un coup de force, dénonçant, comme les putschistes d’aujourd’hui, « la corruption généralisée, l’impunité et l’anarchie ». Le peuple exulte.

Les Guinéens conservent un souvenir très vif de la période de transition 2008-2010, qui les incite à la méfiance face à celle qui s’ouvre aujourd’hui. Et pour cause : elle s’est achevée dans un bain de sang. Après avoir annoncé la remise du pouvoir aux civils et l’organisation d’élections, le capitaine Dadis Camara décide de briguer la fonction présidentielle. Le 28 septembre 2009, le stade de Conakry, dans lequel se sont rassemblés les manifestants s’opposant à la candidature de Camara, est le théâtre d’un gigantesque massacre : la garde présidentielle ouvre le feu, tue 157 personnes et viole une centaine de femmes et de filles. Ces crimes n’ont jamais été jugés sous la présidence Condé, qui en a coopté les principaux responsables [6].

En surfant sur le discrédit d’une élite politique corrompue et vieillissante et sur l’aubaine que représente pour eux la lutte contre le djihadisme, les armées se renforcent financièrement, militairement et politiquement.

Aujourd’hui, c’est toute la sous-région qui est en proie à l’agitation de militaires ambitieux. Mais les coups d’État sont-ils la source de l’instabilité politique, ou l’inverse ? En surfant sur le discrédit d’une élite politique corrompue et vieillissante et sur l’aubaine que représente pour eux la lutte contre le djihadisme, les armées se renforcent financièrement, militairement et politiquement.

Ainsi, ce putsch s’inscrit dans un tournant autoritaire régional, avec le coup d’État au carré d’Assimi Goïta au Mali (18 août 2020 et 24 mai 2021) et celui du fils Déby au Tchad (21 avril 2021). Au Mali, le coup de force de Goïta fut précédé d’énormes manifestations contre le régime honni d’Ibrahim Boubacar Keita. De son côté, Alassane Ouattara est parvenu à se faire élire en 2020 pour un troisième mandat dans une Côte d’Ivoire encore traumatisée par la crise post-électorale de 2010-2011 qui fit plus de 3 000 morts.

Le Burkina Faso, exemple à suivre

Foucher et Depagne alertent : « L’exemple guinéen doit faire réfléchir les dirigeants de la région qui sont tentés de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en manipulant les processus électoraux et les constitutions, ou en installant des régimes autoritaires au sein desquels l’opposition est réduite au silence [7]. »

Le parfait exemple en est le Burkina Faso. Certes, dans ce pays, c’est une insurrection populaire, et non un coup d’État, qui a chassé en 2014 le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis l’assassinat de Thomas Sankara en 1987. Mais lui aussi briguait un mandat supplémentaire et inconstitutionnel, et l’insurrection a débouché sur l’instauration d’un régime démocratique. Le Niger est un bon contre-exemple en termes de gouvernance. L’élection démocratique de Mohamed Bazoum en 2021 doit beaucoup au succès de la présidence de Mahamadou Issoufou (2011-2021), bien qu’une tentative avortée de putsch ait eu lieu la veille de son investiture.

NDLR : Lire sur LVSL les deux entretiens avec Bruno Jaffré, biographe de Thomas Sankara : « Assassinat de Sankara : “Le gouvernement doit lever le secret défense” » et « Au Burkina Faso, l’insurrection de 2014 n’a pas détruit le système mis en place sous Compaoré »

Alors que la transition commence à peine à dessiner ses contours, la société civile guinéenne porte sur elle de grandes responsabilités pour l’instauration d’une véritable démocratie.

À cet égard, ses dirigeants pourraient s’inspirer des succès obtenus au Burkina Faso. Dans ce pays, la société civile a joué un rôle majeur dans la chute de Compaoré et, plus important encore, dans le succès de la transition. Pendant que les partis d’opposition restaient attentistes et l’armée divisée, elle a été à l’initiative des négociations avec les militaires et de l’écriture de la charte de la transition, qui prévoyait la mise en place d’un parlement dans lequel les partis politiques étaient relativement marginalisés.

Si les partis souhaitaient l’organisation rapide des élections, la société civile a profité de la transition pour imposer des réformes structurantes comme celle du Code électoral, qui rend inéligibles « toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels », et celle du Code minier, améliorant les retombées locales de l’extraction minière [8].

Au risque de suivre le scénario malien où les militaires prennent peu à peu le contrôle intégral de l’administration et s’accrochent au pouvoir, le succès de la transition guinéenne dépendra de la mobilisation de sa société civile et de sa capacité à faire nation au-delà des appartenances communautaires.

Notes :

[1] Vincent Foucher et Rinaldo Depagne, « Alpha Condé a ouvert la voie au retour de l’armée à la tête de son pays », International Crisis Group, 9 septembre 2021.

[2] Sékou Koundouno, « Colonel Mamady Doumbouya : militaire et grand propriétaire immobilier en un temps records », Kalenews, 22 août 2021.

[3] François Soudan, « Guinée : l’histoire secrète de la chute d’Alpha Condé », Jeune Afrique, 8 septembre 2021.

[4] « Enquête sur le fils du président guinéen », Le Parisien, 28 septembre 2015.

[5] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), Rapport de mission en Guinée, ministère de l’Intérieur, 2018.

[6] « Guinée : Les victimes du massacre du stade n’ont toujours pas obtenu justice », Amnesty International, 28 septembre 2020.

[7] Vincent Foucher et Rinaldo Depagne, Ibid.

[8] Bruno Jaffré, L’insurrection inachevée. Burkina Faso 2014, Syllepse, 2019.